近代中国的工业化

- 格式:ppt

- 大小:433.50 KB

- 文档页数:13

中国的工业化过程中国近代工业化的艰难历程2010-04-08 21:47:57| 分类:历史文章|举报|字号订阅一、中国近代工业化进程1、近代工业化起步——洋务运动(19世纪60-90年代)2、初步发展——甲午战后,实业救国的推动3、短暂的春天(黄金时期)——一战期间4、凋谢萎缩——一战后至解放前5、改造——1956基本上完成对资本主义工商业的社会主义改造,民族资产阶级退出历史舞台二、新中国工业化建设成就1、1953-1957一五计划时期:中国现代工业化起步,集中力量发展重工业,开始改变工业落后面貌,向社会主义工业化迈进2、1956-1966全面建设社会主义时期:大庆油田、新兴电子工业、原子能工业、航天工业3、1978以后社会主义现代化建设新时期:乡镇企业发展、国有企业改革,形成了门类齐全的工业体系,成就举世瞩目4、1992中共十四大提出建立社会主义市场经济体制,深化国企改革,建立现代企业制度▲制约近代中国工业化发展的不利因素:①先天不足:缺少资金、技术和人才②三座大山的压迫③缺乏稳定的社会环境④科技教育落后▲新中国工业化建设取得显著成就的原因:①党的正确领导②稳定的社会环境③重视科技教育④人民群众建设热情高⑤恰当的经济政策等▲启示:①只有实现民族独立才能发展民族经济②先进的社会制度是实现工业化的重要保障③重视科技和教育④保持稳定的发展环境⑤实事求是,尊重客观经济规律⑥只有共产党才能救中国,只有社会主义才能发展中国,走中国特色社会主义(一)中国近代工业化的提出《资政新篇》:1859年冬,洪仁玕提出改革内政的治国方案──《资政新篇》。

洪仁玕主张在经济上学习西方,发展工商业等,是先进的中国人最早提出的在中国发展资本主义的方案。

(二)洋务企业:中国近代工业化的起步(1)近代军事工业的创办19世纪60年代起,洋务派以“自强”为旗号,采用西方先进生产技术,创办了一批近代军事工业。

比较重要的有曾国藩创设的安庆内军械所、李鸿章成立的江南制造总局、左宗棠开办的福州船政局和崇厚经营的天津机器制造局。

近代中国工业化的发展困境与破解近代中国工业化的发展经历了许多困境,这些困境主要有:经济基础薄弱、科技水平低下、市场体系不完善、资源环境压力大等。

为了破解这些困境,中国采取了一系列措施,努力推动工业化进程。

中国在工业化进程中面临经济基础薄弱的问题。

在1840年前的封建经济中,中国的工业发展十分有限。

此后,由于近代以来的战乱和外国侵略,中国的工业基础更加薄弱。

为了破解这个困境,中国通过实行计划经济,建立国有企业和集体经济,大力发展重工业和基础设施建设。

中国实行计划经济的重要特点是国家对经济进行计划调控,集中资源进行发展。

这种模式在一定程度上解决了经济基础薄弱的问题,推动了工业化进程。

中国工业化进程中的科技水平低下也是一个困境。

在近代以来的战乱和封闭主义的影响下,中国的科学技术发展滞后于西方国家。

为了破解这个困境,中国采取了引进外国先进技术、自主创新和加强科技教育等措施。

中国加快了对外开放的进程,并吸收国外的技术和经验,推动国内技术水平的提升。

中国也加大了对科学研究和科技人才培养的投入,大力推动自主创新。

这些措施有效提高了中国的科技水平,为工业化进程提供了有力支撑。

中国的市场体系在工业化进程中也面临着不完善的困境。

在计划经济时期,中国的市场体系受到了严重的扭曲,企业无法按照市场需求进行生产和销售。

为了破解这个困境,中国实行了市场经济的改革开放政策,逐步建立了现代市场体系。

中国推进经济体制改革,促进市场化改革和国企改革,大力发展私营经济和外资企业。

中国加强了市场监管和知识产权保护,改善了市场环境,提高了市场效率,为工业化进程创造了良好条件。

中国工业化进程中还面临着资源环境压力大的困境。

中国是人口多、资源相对紧缺的国家,尤其是在19世纪末期和20世纪初期,资源的供给严重不足。

为了破解这个困境,中国采取了一系列节约资源和保护环境的措施。

中国推行节约型社会建设,提倡资源循环利用和清洁能源开发利用。

中国还大力发展环保产业,加强环境监管并维护生态平衡。

近代中国工业化的发展困境与破解近代以来,中国工业化的发展一直是中国经济发展的重要方向之一。

在过去的几十年里,中国工业化取得了巨大的成就,成为世界工业生产的主要动力之一。

随着工业化进程的不断推进,中国也面临着一系列发展困境和挑战。

本文将探讨近代中国工业化的发展困境及其破解之道。

一、发展困境1.环境污染严重随着工业化进程的加速推进,中国的环境问题日益严重,尤其是空气和水污染。

工业生产过程中排放的废气、废水和固体废物严重破坏了自然生态环境,对人民群众的健康造成了严重威胁。

据统计,中国工业生产占全国能源消耗的70%,温室气体排放量占全球总量的28%左右。

环境问题已成为制约中国工业化发展的一个严重障碍。

2.资源短缺中国是一个资源相对匮乏的国家,资源短缺一直是中国工业化发展的一个瓶颈。

随着工业化进程的加速推进,中国对各种能源和原材料的需求量不断增加,导致资源供给日益紧张。

据统计,中国目前已经成为世界上最大的煤炭消费国和钢铁生产国,但煤炭等能源资源的需求仍在不断增长,导致资源短缺问题日益严重。

3.产业结构不合理中国工业化发展过程中,产业结构不合理是一个长期存在的问题。

目前,中国工业生产主要集中在原材料加工和基础工业领域,高技术、高附加值产业发展滞后,导致整个产业结构失衡。

这不仅影响了中国工业化的发展速度和质量,还限制了中国在国际市场上的竞争力。

4.人才短缺近年来,中国工业化发展面临着人才短缺的问题。

虽然中国已经在高等教育领域取得了一定的成就,但是在工程技术、管理等领域的人才短缺仍然是一个不容忽视的问题。

人才缺乏不仅会影响中国工业化的发展速度和质量,还会影响中国在国际市场上的竞争力和地位。

二、破解之道1.加大环境保护力度为了解决环境污染问题,中国政府应加大环境保护力度,制定更加严格的环境保护法律和政策,加强对企业的环保监管,鼓励企业采用清洁生产技术,减少污染排放。

政府还应加大环保投入,支持环保产业发展,推动绿色工业化进程。

中国的工业化过程然而,19世纪末,中国开始了一系列的和现代化努力。

康有为、梁启超等人提出了一系列革新方案,试图推动中国的现代化进程。

清政府也实施了一些措施,如自强运动和戊戌变法,试图恢复和加强国家力量。

这些变革虽然取得了一定的成果,但整体上对工业化进程的推动有限。

中国的工业化进程可以划分为不同阶段。

首先是1860年至1911年的近代中国初期的工业化进程。

这个时期,中国的工商业开始兴起,诸如纺织、造纸、铁路和采矿等行业得到了发展。

外国投资也进入了中国,加速了一些工业化进程。

第二个阶段是1912年至1949年的民国时期。

这个时期,中国面临着政治分裂和战乱,工业化进程受到了严重的影响。

尽管如此,一些建立在近代中国初期的工业基础上的企业得到了发展,如上海的纺织和钢铁工业。

然而,由于国内外的政治和经济不稳定,工业化的发展受到了极大的限制。

然而,社会主义时期的工业化进程也面临了一些困难和挑战。

在文化大革命期间,中国的工业化进程几乎停滞不前,工厂和企业被关闭,生产中断。

在1978年以后,中国开始进行一系列经济,开放市场经济,推动中国经济的快速增长。

这些和开放政策为中国工业化进程提供了新的发展机遇。

其次,工业化改变了中国的社会结构。

农民纷纷离开农村,进入城市工厂就业。

这导致了大规模的城市化和人口迁移,为城市经济的发展提供了劳动力和市场需求。

同时,城市化也给中国带来了一系列社会问题,如失业、住房问题和社会不平等。

最后,工业化改变了中国的国际地位。

随着中国的工业化进程加快,中国逐渐成为全球制造业和出口大国。

中国的工业化进程使中国的国际影响力得到提升,并使中国成为世界第二大经济体。

综上所述,中国的工业化经历了一个漫长而复杂的过程。

从19世纪末开始的初期工业化到现代中国的大规模工业化,中国的工业化进程面临了政治、经济和社会的困难和挑战。

然而,工业化进程极大地改变了中国的经济和社会结构,并使中国成为世界重要的经济和制造业中心。

中国近代工业化进程和城市化发展近代工业化进程和城市化发展是中国现代化发展的两个重要方面。

自19世纪末,西方强国侵略中国后,尤其是1840年以后,中国开始逐渐融入全球经济体系,进入了工业化和城市化的时代,虽然在过程中遇到了很多的挫折,但从整体上看,中国在工业化和城市化方面取得了不小的进展。

一、工业化进程在工业化方面,中国经历了一个漫长和曲折的历程。

如果说,1840年开始的第一次鸦片战争是中国工业化的开端,那么直到1952年机械工业统计年报的出现,中国的工业化进程才迈上较为规范的轨道。

不难看出,在这一百余年中,中国工业化的进程步履维艰,面临着各种挑战和困难,包括由于国内统治者的腐败和失职,以及国际和地缘政治环境的影响导致的工业化缓慢和停滞。

然而,尽管在近代工业化方面的起步、发展和进程都较为困难,但是中国还是在这一领域中创造出了一系列的“第一”。

例如,1907年,沈阳烟草制造厂是中国第一个已知的连续生产商业品的机械化工厂。

1916年,天津发电厂是今“电力二十厂”的前身,是中国大陆第一个大规模的电厂。

1927年,汉阳轻轨车辆厂是中国第一家生产轻轨车的轨道交通装备生产厂。

另外,在20世纪初叶,中国有一支由商帮所组成的强大民间工业队伍,他们重视科技创新和专业人才的引进,创办了一批集机器制造、矿山、轻纺、印刷、造船、造枪等行业于一体的现代化企业。

例如,创办于1903年的“三百工”的代表之一浏阳机器制造所,创造出了当时中国最先进的两台“横式外转子涡轮发电机”。

针对这种情况,中国的政府也在不断调整工业化的方向和途径。

20世纪50年代后期,中国开始进行钢铁、电力、石油化工、化学肥料、航天等大规模投资以及大搞人才培养等工作,这给中国的工业化打下了坚实的基础,并且推进了一系列重要的科研成果,如中国自主发明了第一架无人机(1974年),第一架飞毯式飞机(1983年)和第一架游弋式导弹鱼雷(1985年)等等。

当前,随着中国近代工业化的逐渐深入,特别是加入世界贸易组织后,中国能够在技术、产业和市场等多方面强势施展,从而在全球工业化和现代化建设中扮演着越来越重要的角色。

中国近代的工业化进程中国近代的工业化进程是指在近代时期,中国逐步实现从农业社会向工业社会发展的历程。

这一历程标志着中国经济从传统农耕经济向现代工业经济的转型。

本文将探讨中国近代工业化进程的主要特点、影响因素以及其带来的变革。

一、背景介绍经历了鸦片战争和丧失了一系列领土后,中国逐渐认识到传统的农耕经济无法满足国家需要。

同时,西方列强的工业化进程也给中国带来了巨大的冲击。

因此,中国政府开始着手推动国内的工业化进程,以实现经济独立和国家强盛。

二、特点分析2.1 以传统工艺为基础中国近代工业化进程的特点之一是以传统工艺为基础。

传统的手工业和家庭作坊在中国拥有悠久的历史,这些手工业形成了中国特有的工艺传统和技术优势。

在工业化进程中,中国利用这些传统工艺为基础,逐渐引入机器生产,以提高生产效率和产品质量。

2.2 以国家为主导中国近代工业化进程以国家为主导,政府出台了一系列政策和措施来促进工业化的发展。

例如,官方设立了许多工业企业,提供财政支持和技术指导。

同时,政府还鼓励外商投资,引进先进的技术和管理经验。

2.3 集中在沿海地区中国近代工业化进程主要集中在沿海地区,特别是长江三角洲和珠江三角洲。

这些地区拥有丰富的资源和优越的地理位置,便于与外商进行贸易往来,并提供了良好的基础设施和市场。

同时,这些地区也容易引进国外的技术和资本,推动工业的发展。

三、影响因素3.1 外来影响中国近代工业化进程受到了外来文化和经济的影响。

西方列强的侵略和贸易使中国大开眼界,认识到了科学技术和工业化的重要性。

中国开始引进外国技术和设备,积极吸收外来经验,推动自身的工业化进程。

3.2 内在需求中国近代工业化进程也受到了国内的需求和条件的影响。

随着人口的增长和农业生产的限制,中国迫切需要开展工业化以解决就业和粮食供给问题。

此外,中国的煤炭、铁矿等资源丰富,为工业化进程提供了有利条件。

四、变革与挑战中国近代工业化进程带来了巨大的变革。

首先,工业化使得中国从传统的农耕经济转向现代工业经济,推动了经济的快速发展。

中国近代工业化的发展历程可以追溯到19世纪末20世纪初。

下面是中国近代工业化发展的主要阶段:

1.西方殖民时期(1840年-1949年):在这一时期,中国遭受了列强侵略和不平等条约的

压迫。

西方国家通过推动工业革命将中国变成原材料的供应地和市场,使中国的工业化进程被遏制。

2.新政运动(1912年-1927年):辛亥革命后,中国开始了一系列改革措施,以推动工业

化进程。

此时期建立了许多国有企业和工业园区,并引入外国资本和技术。

3.抗日战争与内战时期(1937年-1949年):抗日战争与内战期间,由于战争的破坏和经

济崩溃,工业化进程受到了巨大挑战。

然而,在抗日战争胜利后,中国共产党建立了全国性的计划经济体制,为后来的工业化奠定了基础。

4.社会主义工业化时期(1949年-1978年):中华人民共和国成立后,中国政府实行了一

系列的计划经济政策,通过集中资源和国家投资来推动工业化。

这个时期建立了大量的重工业基地、冶金企业、石油化工企业等。

5.改革开放以来(1978年至今):在改革开放政策的推动下,中国采取了市场经济的方

式推动工业化进程,并吸引外资和技术引进。

特别是在1980年代后期和1990年代,中国加快了对高新技术产业、汽车制造、电子信息等领域的发展。

此外,加入世界贸易组织(WTO)也推动了中国工业化的发展。

总体来说,中国近代工业化经历了从西方殖民时期到新政运动、抗战时期、社会主义工业化时期,最终转向市场经济的改革开放时期。

中国工业化的迅速发展使其成为全球重要的制造业和出口大国,并对国民经济和社会发展起到了重要推动作用。

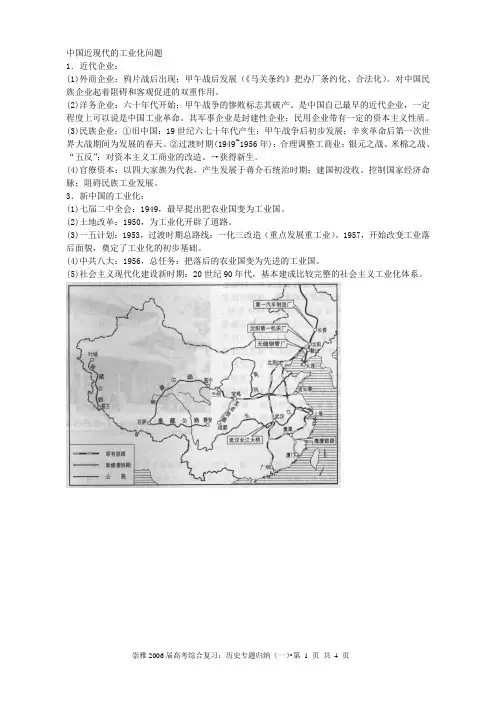

中国近现代的工业化问题1.近代企业:(1)外商企业;鸦片战后出现;甲午战后发展(《马关条约》把办厂条约化、合法化)。

对中国民族企业起着阻碍和客观促进的双重作用。

(2)洋务企业:六十年代开始;甲午战争的惨败标志其破产。

是中国自己最早的近代企业,一定程度上可以说是中国工业革命。

其军事企业是封建性企业;民用企业带有一定的资本主义性质。

(3)民族企业:①旧中国:19世纪六七十年代产生;甲午战争后初步发展;辛亥革命后第一次世界大战期间为发展的春天。

②过渡时期(1949~1956年):合理调整工商业;银元之战、米棉之战、“五反”;对资本主义工商业的改造。

→获得新生。

(4)官僚资本:以四大家族为代表,产生发展于蒋介石统治时期;建国初没收。

控制国家经济命脉;阻碍民族工业发展。

3.新中国的工业化:(1)七届二中全会:1949,最早提出把农业国变为工业国。

(2)土地改革:1950,为工业化开辟了道路。

(3)一五计划:1953,过渡时期总路线:一化三改造(重点发展重工业)。

1957,开始改变工业落后面貌,奠定了工业化的初步基础。

(4)中共八大:1956,总任务:把落后的农业国变为先进的工业国。

(5)社会主义现代化建设新时期:20世纪90年代,基本建成比较完整的社会主义工业化体系。

一.新中国成立前后工业化的提出1、1949年3月,在河北省今平山县西柏坡村,中共召开的七届二中全会规定了革命胜利以后,①党的工作重心由乡村转移到城市,开始由城市领导乡村时期;②党的总任务是迅速恢复和发展生产,使中国由农业国转变为工业国;由新民主主义革命转变为社会主义革命。

2、1953年,中共公布了过渡时期总路线。

总路线规定,在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

3、根据过渡时期总路线编制的一五计划,基本任务是:集中主要力量优先发展重工业,建立国家工业化的初步基础;有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

a b D G!5)p q r s t u工业化是中华民族一百多年来梦寐以求的理想。

近代以来,中国历史有两大主题:民族独立和近代化。

近代化在经济上的表现就是工业化。

工业化是指传统农业社会向现代工业社会转变的过程。

中国人民为了国强民富对工业化进行了长期不懈的探索,地主阶级在“自强”“求富”的口号下掀起了封建性质的洋务运动,中国的工业化开始起步;民族资产阶级在“实业救国”的口号下,发展民族工商业,民族资本主义的工业化得到一定程度发展;无产阶级提出由农业国变为工业国,社会主义的工业化建设逐步加速,取得巨大成就。

下面就从这三个部分介绍中国近现代工业化的进程。

一、中国近代工业化起步:“自强”“求富”———地主阶级的洋务运动第二次鸦片战争后,为解决内忧外患,清政府于19世纪60—90年代掀起了引进西方技术、维护统治的洋务运动。

73(一)洋务运动工业化概况时期企业作用前期(19世纪60—70年代)口号:“自强” 军事工业:安庆内军械所、江南机器制造总局、福州船政局等后期(19世纪70—90年代)口号:“求富”民用工业:轮船招商局、开平煤矿、湖北织布局、汉阳铁厂等1.中国工业化开始起步,中国近代化的军事工业、民用工业、交通运输业发展起来。

2.客观上促进了中国民族资本主义的产生。

3.积累经验,培养技术力量。

4.对外国资本的入侵起到了一定的抵制作用。

(二)洋务运动在工业化方面的特点1.领导阶级:地主阶级。

2.依靠力量:主要是政府投资。

3.企业特点:军事工业:封建性的近代企业,主要由政府出资,官吏经营,衙门式管理,不考虑经济效益。

近代化特征:机器生产。

民用工业:封建性的近代企业,具有一定的资本主义性质。

办厂方式:官办、官督商办、官商合办。

管理方式:封建官僚衙门式管理。

近代化特征:机器生产;具有一定的资本主义性质(有一部分私人投资、以追求利润为目的、雇佣劳动力)。

4.分布特点:集中在沿海地区和长江中下游的通商口岸城市。

近代中国的工业化进程与原因分析自19世纪末工业化从欧洲传入中国以来,中国的工业化进程经历了多次尝试和失败,但在20世纪初至20世纪中期,中国经济得到了迅猛的发展,工业化进程逐步加速。

本文将对近代中国的工业化进程和原因进行分析。

一、近代中国工业化的概述从19世纪末到20世纪初,西方资本主义蓬勃发展,工业化进程逐渐传入中国。

但是,在清末时期,中国的经济体系由封建经济向半殖民地化转变,中西方文化出现严重冲突,加上外国列强的威胁和侵略,使得中国工业化进程始终无法得到顺利发展。

到了20世纪30年代,随着新经济政策的实施,一系列的改革和政策的出台,工业化进程逐步加速。

到了20世纪50年代,以煤炭、石油、钢铁、电力等为主的重点工业,已经取得了长足的进步,成为中国经济增长的重要动力。

虽然在文化大革命中工业化进程遭到了挫折,但到20世纪80年代以来,中国经济快速崛起,再次成为世界第二大经济体。

二、近代中国工业化的原因近代中国工业化进程缓慢的原因很多,主要可以归结为以下几点:1.政治原因在清朝末期,中国政治体制深陷腐败和内外侵略的泥淖中,无法为工业化进程提供必要的政治和经济环境。

直到中华民国政府成立后,工业化进程才逐渐得到了政治保障和对内稳定。

2.经济原因中国在受到外国列强军事和经济打压之后,无法拥有相应的技术和资本积累,在没有足够内生经济体系的情况下,很难开展规模化的工业化进程。

直到20世纪中期,新经济政策的出台,才让工业化进程得到了资本和技术的支持。

3.文化原因中国传统文化对于现代化提出了重重隘路,限制了中国的工业化进程。

例如,传统农业经济以及道德和行为规范不利于资本主义市场经济体系的形成。

4.社会和制度原因在19世纪末和20世纪初,中国的社会和制度还处于封建主义和农村经济时期,并没有形成现代化的社会结构和制度系统。

而这些社会和制度因素,都制约了中国工业化进程的发展。

三、近代中国工业化进程的启示尽管中国的工业化进程曾经受到多种因素的制约,但是从20世纪30年代开始,中国的工业化进程开始得到了加速。

现代工业的崛起中国近代工业发展的作文范文现代工业的崛起——中国近代工业发展的作文范文中国近代工业的发展经历了一个漫长而艰辛的过程,但通过种种努力与改革,中国的工业化建设取得了显著的成果。

本文将从几个方面来探讨现代工业的崛起,以展示中国近代工业发展的进步与成就。

一、工业化的背景与意义工业化是现代社会的重要标志,具有推动国家发展的重要作用。

在中国近代史上,面临列强的侵略与压迫,中国人民深知自己的工业化进程的重要性和紧迫性。

只有通过工业化,中国才能够实现国家的独立和富强。

二、近代中国工业的起步与困境19世纪末20世纪初,中国的工业处于起步阶段,面临着许多困境。

受到列强的控制和侵略,中国的工业生产力水平低下,生产技术和机械设备相对落后。

加之政治动荡和经济不稳定的局势,中国的工业发展一度陷入低迷。

然而,中国人民没有放弃,开始积极探索适合中国国情的工业发展道路。

众多爱国企业家投身于工业生产,推动新兴产业的发展,促进国内市场的繁荣,为工业化进程奠定了基础。

三、近代中国工业的崛起与突破随着中国政府的经济改革和开放政策的实施,中国近代工业迎来了一个新的发展时期。

通过引进先进技术和设备,发展高新技术产业,中国成功实现了从传统工业向现代工业的转型。

在这个过程中,中国特色的工业化道路也逐渐形成。

以“以人为本”为核心的发展理念,中国注重改善劳动者的福利待遇,提高劳动力素质,推动科技创新和产业升级。

这些措施使中国的工业生产水平不断提高,同时也为中国经济的快速增长提供了稳定的支持。

四、现代工业的蓬勃发展与成就经过多年的努力,中国的现代工业得到了显著的发展和巩固。

中国已成为世界上工业化程度最高的国家之一,工业部门对国民经济的贡献也越来越大。

中国的工业部门涵盖了很多领域,包括制造业、能源行业、信息技术等等。

其中,制造业是中国现代工业的核心,涵盖了众多行业,如汽车制造、电子设备制造、纺织服装等。

中国的制造业产能和技术水平在全球有着重要的地位,许多中国企业也已经成为国际知名品牌。

近代中国工业化的发展困境与破解1. 引言1.1 近代中国工业化的背景近代中国工业化的背景可以追溯至1840年第一次鸦片战争后,中国被迫开放贸易并遭受列强侵略,这一时期中国的工业基础非常薄弱。

随着清政府的陆续签订不平等条约和割地赔款,大量流入中国的商品破坏了本土产业,使中国逐渐沦为世界工业化的外围地区。

清朝政府的愚昧和腐败也造成了国家工业化的滞后。

20世纪初,辛亥革命爆发,清朝灭亡,中华民国成立,中国开始探索工业化之路。

但由于国内外战乱频发、经济贫困和人口基数龙大,中国工业化进程一直处于低水平迅速发展。

1949年新中国成立后,经历了一系列政治运动和经济改革,工业化进程虽有一定进展,但距离实现现代化工业体系仍有很大差距。

近代中国工业化的背景是受到内外压力和历史遗留问题影响,工业化进程起步晚、步履维艰。

如何应对现实发展挑战,实现可持续工业化,是当前中国工业化发展中亟待解决的问题。

1.2 近代中国工业化的重要性近代中国工业化的重要性在于其对经济发展和社会进步的重要作用。

工业化是现代化进程中的关键环节,通过工业化,国家可以提高生产效率,增加经济产出,创造就业机会,提高人民生活水平,推动经济结构调整和产业升级。

工业化还可以促进科技创新和进步,提高国家竞争力,实现经济可持续发展。

近代中国工业化的重要性体现在多个方面,首先是对国民经济发展的推动作用。

工业是国民经济的支柱产业,工业化可以带动农业现代化和服务业发展,形成产业协调发展的局面。

其次是对国家综合国力的提升作用。

工业化可以增加国家财富和实力,提高国家在国际社会中的地位和影响力。

再次是对人民生活水平的提升作用。

工业化可以提供更多的就业机会,增加收入,改善社会福利,提高人民生活品质。

近代中国工业化的重要性不容忽视,需要加大力度推动工业化进程,实现经济社会可持续发展。

2. 正文2.1 中国工业化的发展困境中国在工业化过程中遇到了贫乏资源和环境污染的问题。

由于资源供给紧张和环境污染严重,一些传统产业在发展过程中受到了限制,而且环境问题也给工业化带来了一定的阻碍。

中国的工业化与现代化进程中国的工业化与现代化进程可以追溯到20世纪的早期。

在这个过程中,中国经历了从一个农业国家向工业国家的转变,不仅带来了经济的快速增长,也深刻地改变了中国社会和人民的生活。

1. 工业化的起步阶段中国的工业化起步于20世纪初的近代化运动。

在这个时期,中国开始引进西方的科学技术,进入工业化的道路。

但由于历史、文化、经济等种种原因,中国的工业化进程并不顺利。

直到1949年中华人民共和国的成立,中国开始加快工业化的步伐,为接下来的发展奠定了基础。

2. 计划经济时期的工业化在中华人民共和国成立后的几十年里,中国采取了计划经济的体制,大规模推动工业化进程。

从大规模的基础设施建设、农村的农田水利工程到重工业的发展,中国建立起了以重工业为主导的工业体系。

特别是在“大跃进”和“文化大革命”期间,中国加快了工业化的步伐,但也付出了一定的代价。

3. 对外开放与经济改革改革开放政策的实施标志着中国工业化进程进入新的阶段。

在上世纪70年代末和80年代初,中国开始对外开放,引进外资和技术,积极开展国际合作。

这为中国的工业化提供了新的动力和机遇。

中国逐渐从计划经济转向市场经济,推行了一系列的改革开放政策,使中国的工业化进程更加快速和稳定。

4. 工业结构升级与技术进步中国的工业化进程也伴随着工业结构的升级和技术的进步。

随着经济的快速增长,中国逐渐实现了从传统的重工业向高技术产业的转变。

尤其是信息技术、生物技术、新能源等新兴产业的快速发展,推动着中国工业化进程的升级和转型。

5. 工业化与现代化的互动中国的工业化与现代化是相互关联的。

工业化为现代化提供了物质基础和经济发展的动力,而现代化则为工业化提供了全面发展的目标和指引。

在工业化的推动下,中国的城市化进程加快,人民的生活水平和质量得到明显改善。

中国的工业化与现代化进程还面临一些挑战。

环境污染、资源短缺、产业结构失衡等问题需要得到解决。

然而,中国政府已经采取了一系列的措施来解决这些问题,例如实施绿色发展战略、加强环境保护等。

近代中国的工业发展及其对世界经济的影响近代中国的工业发展,是指从19世纪末到20世纪初,以及20世纪初到20世纪中叶,中国的工业在不断发展和壮大的历程。

这一时期的中国,经历了一系列的政治社会变革,包括战争、饥荒、政治动荡等,但这些并没有阻碍中国工业化的脚步。

由此可见,中国经济的发展历程远不是那么容易的。

20世纪初期,中国工业处于一个很低的水平上,主要是轻工业,工艺陈旧,使用工具和机器设备落后。

这时期的中国遭遇了多次列强入侵和战争,导致了经济的倒退和衰落。

直到20世纪20年代,中国的工业才开始逐渐发展,铁路、煤矿等工业开始兴起。

20世纪30年代,中国的工业迎来了一个新的阶段,现代化工业开始兴起。

1937年的抗日战争是中国工业发展的转折点。

战争期间,中国的许多工业生产基地都被日本军队占领或被摧毁,为了生存,中国人民开始学习技术,并发展了一系列的新技术与新设备。

二战结束后,中国成为工业化国家,并在20世纪80年代以后开始成为世界第二大经济体。

中国的工业大发展,让中国的经济逐渐脱胎换骨。

工业化发展,对国民经济的稳步提升和发展起着重要的推动作用。

20世纪50年代后,中国积极推行计划经济,通过发展重工业,密集建设国民经济基础设施,如铁路、公路等,极大地推动了中国的工业化进程。

由此,中国的工业结构逐渐由小规模、分散、人工质量低下的手工业向机械化大规模工业转变。

中国的工业化也为中国的国际地位带来了显著提升。

中国成为世界第二大经济体,也成为贸易大国,其出口产品种类也开始扩大。

2001年后,中国加入世界贸易组织,推动了更多的国际贸易,进一步深化与各国的经贸关系和文化交流。

中国以低成本生产和技术创新的模式,打破了西方的垄断,自身成为消费品生产大国和技术创新大国。

中国的工业发展也给世界经济发展带来了积极的影响。

中国的工业发展使世界各地的商品供应链得到了一定的优化和升级,同时也推动了全球经济的繁荣和发展。

特别是在2008年金融危机后,中国的产业优势和竞争力更加明显地体现在全球经济发展中。