中国语言学史读书笔记

- 格式:docx

- 大小:63.36 KB

- 文档页数:35

中国语言学史读书笔记中国语言学史读书笔记篇1中国语言学史是研究中国语言学发展历程的学科,其目的是通过研究历史上的语言学著作和学术思想,了解中国语言学的发展和演变,为现代语言学的理论研究和实践提供借鉴和参考。

中国语言学史的研究对象包括文字、音韵、训诂、语法、修辞等方面,其中以文字学和音韵学为主要研究对象。

文字学主要研究汉字的起源、演变、规范和应用,音韵学主要研究汉语语音的演变、分类和特点。

中国语言学史的研究方法主要包括文献研究、比较研究、个案研究等。

文献研究是通过阅读古代语言学著作和学术文献,了解语言学的发展历程和学术思想;比较研究是通过比较不同历史时期的语言学著作和学术思想,发现语言学的演变规律;个案研究是通过研究具体的语言学问题或案例,深入了解语言学的具体应用和发展。

中国语言学史的研究成果对中国语言学的理论和实践产生了深远的影响。

首先,它为现代语言学的理论研究提供了丰富的历史资料和学术思想;其次,它为现代语言学的实践提供了历史经验和借鉴;最后,它为中国语言学的未来发展提供了历史启示和方向。

总之,中国语言学史的研究具有重要的理论和实践意义,对于了解中国语言学的历史和现状、推动中国语言学的理论研究和实践发展具有重要的促进作用。

中国语言学史读书笔记篇2中国语言学史读书笔记一、背景概述中国语言学史是一门研究中国语言学发展历程的学科,它涵盖了从古代到现代的中国语言学各个流派、代表人物及其学术思想。

这门学科旨在揭示中国语言学的发展规律,探讨各历史时期语言学的学术成就及其对社会文明发展的贡献,并为当今语言学的进一步发展提供历史借鉴和参考。

二、内容梳理在中国的漫长历史进程中,涌现出了许多杰出的语言学家,他们的学术思想深深地影响了中国社会的发展。

例如,春秋战国时期的孔子、荀子等,他们提出了“名正言顺”等语言学观点,强调了语言规范的重要性;汉代许慎的《说文解字》是中国最早的系统文字学著作,对中国文字学的发展产生了深远影响;唐代孔颖达的《五经正义》则奠定了中国语言学的基础,对后世的训诂学、音韵学、文字学等产生了重要影响。

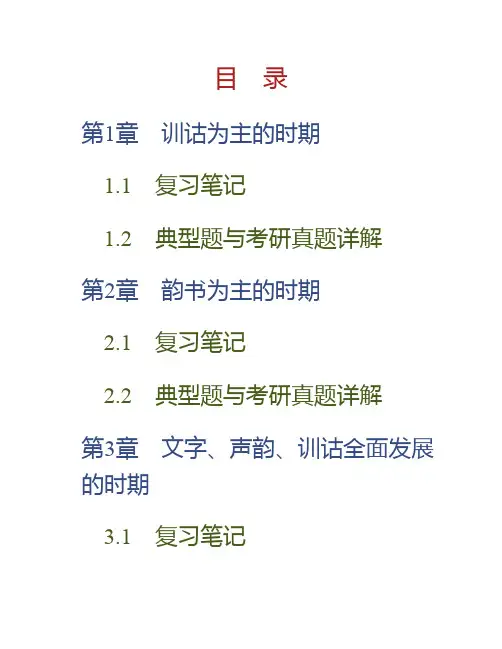

目 录第1章 训诂为主的时期1.1 复习笔记1.2 典型题与考研真题详解第2章 韵书为主的时期2.1 复习笔记2.2 典型题与考研真题详解第3章 文字、声韵、训诂全面发展的时期3.1 复习笔记3.2 典型题与考研真题详解第4章 西学东渐的时期4.1 复习笔记4.2 典型题与考研真题详解(略)第1章 训诂为主的时期1.1 复习笔记一、语言研究的萌芽1语文学的兴起(1)先秦时,书籍较少,人们还感觉不到有语文学的需要,因此语文学没有产生。

(2)语文学的兴起,是在文化遗产积累较多的时代。

(3)书籍增多,时代久远,导致字形、音、义都发生变化,于是促使人们进行探讨。

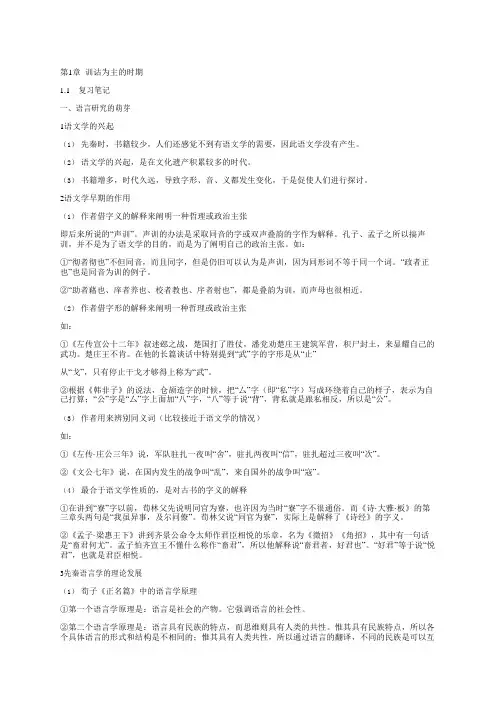

2语文学早期的作用(1)作者借字义的解释来阐明一种哲理或政治主张即后来所说的“声训”。

声训的办法是采取同音的字或双声叠韵的字作为解释。

孔子、孟子之所以搞声训,并不是为了语文学的目的,而是为了阐明自己的政治主张。

如:①“彻者彻也”不但同音,而且同字,但是仍旧可以认为是声训,因为同形词不等于同一个词。

“政者正也”也是同音为训的例子。

②“助者藉也、庠者养也、校者教也、序者射也”,都是叠韵为训,而声母也很相近。

(2)作者借字形的解释来阐明一种哲理或政治主张如:①《左传宣公十二年》叙述邲之战,楚国打了胜仗,潘党劝楚庄王建筑军营,积尸封土,来显耀自己的武功。

楚庄王不肯。

在他的长篇谈话中特别提到“武”字的字形是从“止”从“戈”,只有停止干戈才够得上称为“武”。

②根据《韩非子》的说法,仓颉造字的时候,把“厶”字(即“私”字)写成环绕着自己的样子,表示为自己打算;“公”字是“厶”字上面加“八”字,“八”等于说“背”,背私就是跟私相反,所以是“公”。

(3)作者用来辨别同义词(比较接近于语文学的情况)如:①《左传·庄公三年》说,军队驻扎一夜叫“舍”,驻扎两夜叫“信”,驻扎超过三夜叫“次”。

②《文公七年》说,在国内发生的战争叫“乱”,来自国外的战争叫“寇”。

(4)最合于语文学性质的,是对古书的字义的解释①在讲到“寮”字以前,荀林父先说明同官为寮,也许因为当时“寮”字不很通俗。

第1章训诂为主的时期1.1复习笔记一、语言研究的萌芽1语文学的兴起(1)先秦时,书籍较少,人们还感觉不到有语文学的需要,因此语文学没有产生。

(2)语文学的兴起,是在文化遗产积累较多的时代。

(3)书籍增多,时代久远,导致字形、音、义都发生变化,于是促使人们进行探讨。

2语文学早期的作用(1)作者借字义的解释来阐明一种哲理或政治主张即后来所说的“声训”。

声训的办法是采取同音的字或双声叠韵的字作为解释。

孔子、孟子之所以搞声训,并不是为了语文学的目的,而是为了阐明自己的政治主张。

如:①“彻者彻也”不但同音,而且同字,但是仍旧可以认为是声训,因为同形词不等于同一个词。

“政者正也”也是同音为训的例子。

②“助者藉也、庠者养也、校者教也、序者射也”,都是叠韵为训,而声母也很相近。

(2)作者借字形的解释来阐明一种哲理或政治主张如:①《左传宣公十二年》叙述邲之战,楚国打了胜仗,潘党劝楚庄王建筑军营,积尸封土,来显耀自己的武功。

楚庄王不肯。

在他的长篇谈话中特别提到“武”字的字形是从“止”从“戈”,只有停止干戈才够得上称为“武”。

②根据《韩非子》的说法,仓颉造字的时候,把“厶”字(即“私”字)写成环绕着自己的样子,表示为自己打算;“公”字是“厶”字上面加“八”字,“八”等于说“背”,背私就是跟私相反,所以是“公”。

(3)作者用来辨别同义词(比较接近于语文学的情况)如:①《左传·庄公三年》说,军队驻扎一夜叫“舍”,驻扎两夜叫“信”,驻扎超过三夜叫“次”。

②《文公七年》说,在国内发生的战争叫“乱”,来自国外的战争叫“寇”。

(4)最合于语文学性质的,是对古书的字义的解释①在讲到“寮”字以前,荀林父先说明同官为寮,也许因为当时“寮”字不很通俗。

而《诗·大雅·板》的第三章头两句是“我虽异事,及尔同僚”。

荀林父说“同官为寮”,实际上是解释了《诗经》的字义。

②《孟子·梁惠王下》讲到齐景公命令太师作君臣相悦的乐章,名为《徵招》《角招》,其中有一句话是“畜君何尤”。

中国语言学史——一部叙述从先秦到解放前汉语言研究简史的首创之作王力先生是我国的语言学家、教育家、翻译家、中国现代语言学奠基人之一,散文家和诗人,而《中国语言学史》这本书是他1962年在北大中文系开设“中国语言学史”课时编写的讲义,是继岑麒祥的《语言学史概要》(科学出版社,1956)后又一部语言学史著作。

这本书是叙述了从先秦到解放前汉语言研究的简史,它对我国两千多年的语文研究和语言学遗产进行了比较全面的系统的总结,并对我国传统语言学研究成果进行了批判继承,为我国语言学研究发展作出了巨大贡献。

通过阅读《中国语言学史》,我发现王力先生是以各个历史时期的语言学家、语言著作和语言学为研究对象的,对中国语言学史的阶段分析有其明确的特点,可以概括为“两个阶段,四个时期”。

所谓中国语言学史的两大阶段,第一阶段为传统语言学的阶段(先秦-清末),第二阶段为现代语言学兴起的阶段(清末-解放前即1899—1949)。

这两个阶段的分水岭,则是《马氏文通》的问世。

所谓四个时期,即指王力先生在《中国语言学史》中除了“前言”和“结语”部分,把整个中国语言学史划分为四章四个时期,并且运用“抓住突出性标志,对其时间倾向模糊”的方法论述每个时期的语言学发展情况。

第一时期是“经学时期”、“以训话为主的时期”(先秦两汉),突出了四部笔迹重要的与训话有关的两汉著作:《尔雅》、《方言》、《说文解字》和《释名》,介绍了先秦两汉时期我国传统语言学研究的萌芽。

第二时期是“佛学与理学时期”,又叫“韵书为主的时期”(魏晋南北朝明代),重点介绍了《切韵》、《广韵》、《集韵》、《平水韵》和《中原音韵》等韵书。

其从反切的兴起及其广泛运用说起,介绍了韵书、韵图的出现,以及佛学、理学对语言学研究的影响推动。

第三时期是“经学复兴时期”,也称“文字、声韵、训话全方面发展的时期”(清朝)。

书中提出,这是古文字学的产生时期,重点介绍了《说文》四大家的著作和王氏父子的论著。

评濮之珍著《中国语言学史》总领本书的标题“语言学”取其广义,实则主要介绍中国的“语文学”历史,博览考证文献资料与故训。

语文学虽欠缺西方语言学研究的科学系统方法与客观成体系的理论成果,仍具有不可磨灭的价值,盖中国文化源远流长,文化典籍浩瀚丰美,也拥有着无数值得钻研挖掘的知识;语文学研究,也足有二千年的历史了。

故,本书以介绍语文学研究史为主,兼介绍古文字学、语法学、普通语言学、语言调查等。

第一章训诂为主的时期第一节语言研究的萌芽先秦时期语言文字资料不丰富,文字学研究没有兴起;但是,文字学的萌芽已经萌芽了。

首先是离真正意义的语文学相去较远的情况。

一,借字义解释阐明哲理或政治观点。

如季康子问政于孔子时孔子曰政为正;又如孟子曰庠者养也,校者教也,序者射也——这些都是后世称之为“声训”的方法,取同音或近音字释义;二,借字形解释道理。

如《左传》中“武”为“止戈”的解释。

这些解释未必是造字者的本意,可以视作这些解释者为了说明道理而牵强附会。

例外是辨别同义词的情况,如《左传》庄公称军队驻扎一夜为“舍”,两夜为“驻”,三夜为“次”。

第二是对古书的释义,则离语文学较近,较为可靠。

如《左传》中荀林父为了说明《诗·大雅·板》中“我虽异事,及尔同僚”指出“同官为僚”,是解释《诗经》的字义,是准确的而不是主观臆断的。

第三是古籍中偶然出现的一些语音分析材料。

如《吕氏春秋》中东郭牙凭借读唇术断定齐国将攻打莒国。

值得注意的是,先秦时期也出现了一些语言学范畴的语言理论。

荀子在《正名篇》叙述了三个语言学原理,包括“语言是社会的产物”“语言具有民族性,思维具有世界性”,“语言稳固又发展”等。

第二节童蒙识字课本和故训汇编童蒙识字课本是语言学研究的第一阶段。

秦汉时期,已出现部分用以教学孩童识字的“小学”课本,其中大部分已经亡佚。

以仅存完整的《急就篇》来看,其内容以三字句四字句七字句分别押韵铺排,罗列名词、形容词、动词等,包括饮食、衣服、器物、动物、兵器、形体等多方面内容,以教会孩童认字。

我的中国语言文学专业读书笔记中国古代文学作品选•先秦文学(填空题练习)王桂钟先秦文学1、《》是我国第一部诗歌总集,按音乐的不同分为、、。

诗经;风;雅;颂2、《诗经》普遍采用的表现手法是,,。

赋;比;兴3、《诗经》共收诗歌篇,最初称《》或《》,始称《》。

305;诗;诗三百;汉代;诗经4、汉代传授《诗经》的有家,他们是,,,,今存《》。

四;齐;鲁;韩;毛;毛诗5、《诗经》中周民族的史诗有《》。

生民6、《毛诗正义》的作者是,《诗集传》的作者是。

孔颖达;朱熹7、《左传》原名《》,西汉以后又称《》,其记事上起,下至。

左氏春秋;春秋左氏传;鲁隐公元年(前722);鲁哀公二十七年(前468)8、《左传》的重要注本有晋代的《》和唐代的《》。

杜预;春秋经传集解;孔颖达;春秋左传正义9、《左传》的编写体例是,《国语》的编写体例是,《战国策》的编写体例是。

编年体;国别体;国别体10、《战国策》记事上自,下至,主要记载时期的言论和活动。

战国初;秦并六国;战国;纵横家(谋臣策士)11、《战国策》的编定者和命名者是,最早为它作注的是。

刘向;高诱12、先秦诸子散文中,属于儒家的有《》,《》,《》。

属于道家的有《》,《》,属于法家的有《》。

论语;孟子;荀子;老子;庄子;韩非子13、《论语》共篇,它是体散文。

重要的注本有何晏的《》和朱熹的《》等。

20;语录;论语集解;论语集注14、《庄子集解》的作者是,《庄子集释》的作者是。

王先谦;郭庆藩15、《孟子章句》的作者是,《孟子正义》的作者是。

赵歧;焦循16、文学史上最早以赋名篇的作品是的《》。

荀卿;赋篇17、最早为《楚辞》作注的是汉代王逸的《》。

楚辞章句18、《楚辞集注》的作者是,《楚辞补注》的作者是。

朱熹;洪兴祖19、《》是屈原最有名的代表作。

《九歌》共有篇。

离骚;十一。

精心整理读书笔记——王力《中国语言学史》王力先生的《中国语言学史》是一部叙述从先秦时期到解放前期的汉语研究发展的历史。

该书以研究对象为线索分类,分为训诂为主的时期;韵书为主的时期;文字、声韵、训诂全面发展的时期;西学东渐时期,这种分类方式虽然与其他的以时间为线索的分类方式不同,但也基本上与之相吻合。

按照王力先生的观点中国语言学史,真正的语言学始于五四运动以后,之前的各种研究均属于“训而序》第一类是校勘和考证的工作;第二类是对《说文》有所匡正;第三类是对《说文》做全面研究,多所阐发;第四类是补充订正先辈或同时代的着作,其中以第三类最为重要,并且出现了“段玉裁、桂馥、朱骏声、王筠”说文四大家。

在甲骨文和铜器的影响之下,在清以后,出现了古文字学的极盛时期。

第四个时期是西学东渐时期,这个时期是以资产阶级语言学为主流,语言学的领域扩大了,方法改进了,取得了一些新的成果。

从清末到解放前,西洋的影响,基本上是资产阶级语言学的影响,出现了中国真正的语法书《马氏文通》,在模仿西洋语法的同时,也指出了汉语语法与拉丁语法、英语语法的差异。

普通语言学传到中国,学者们对语言研究才有所转变,可以对现代语言学进行静态研究,在研究方法上也有所突破,例如:记音的方法不再是用反切的旧方法而是利用音标。

赵元任的《现代吴语的研究》,是中国描写语言学较早的着作。

精心整理王力先生的这本《中国语言学史》内容丰富,写作谨严,观点新颖。

在每一个分期之下,描述这一时期的研究特点,历史进程,和重要意义,其中援引了许多经典着作中的观点,同时也对每一时期的研究对象,重要代表人物和着作,进行了详细的分析,指出了其重要的价值,历史地位,同时也指出了不足之处,体现了王力先生严谨的学术态度。

这本着作第一次给中国语言学的发展历史做了一个系统的总结建立起一个科学的体系对我国语言学研究具有重要的开创性作用。

关于中国语言学始于五四运动以后的观点,我有不同的想法,西方的语言学成为独立的学科是在19世纪初,而我们国家的语言学几乎晚了一个世纪,这差距有点过于悬殊了。

中国语言学史笔记1.绪论1.1中国语言学史研究对象和任务对象:中国语言学发展的历史,即研究各历史时期的语言学家、语言学著作和各个历史时期的语言学。

小学:文字训诂音韵19世纪以前语文学:文字或书面语言的研究,着重在文献资料的考证和故训的寻求,零碎且缺乏系统性19世纪以后语言学研究对象是语言本身,研究结果可以得出科学系统细致全面的语言理论1.2正确对待语言学史中的继承问题继承和发展并存,不可墨守成规因循守旧,勇于创新,并积极接受新的观点。

1.3研究中国语言学史以马克思主义为理论指导(一)了解中国语言学历史发展概况(二)认识我国语言学各时期的成就和局限(三)正确对待语言学史中的继承和批判2先秦时期的语言研究2.1概述2.1.1汉语的起源和发展北京猿人已具有语言传说中国远古居民东夷西戎北狄南蛮炎帝黄帝东夷八卦记事黄帝象形文字仓颉造字28个字为:"戊已甲乙,居首共友,所止列世,式气光名,左互乂家,受赤水尊,戈矛釜(斧)芾"。

对此,有人推测说这28个字其实讲了一件事,大意是说:“黄帝与炎帝召集部落首领会盟,首领们聚在一起商讨攻打蚩尤,各部落成员在外列队等候命令,之后进行占卜,占卜的图案表明前景光明,接着他们互相配合一举打败了蚩尤,随后他们伴随着篝火,设下祭器,手持兵器,腰围兽皮,狂欢起舞。

”华夏族文化“汉语不是一种纯质语言,形成的过程也不是一帆风顺的”三次部落战争:炎帝蚩尤黄帝蚩尤黄帝炎帝之后黄帝后裔南迁形成华夏民族(炎黄子孙)尧:陶唐氏舜:有虞氏禹:夏后氏仰韶文化远古时代的语言,到了氏族社会,随着氏族社会的分化而分化,也随着氏族的兼并而融合。

不过,总的说来,在氏族社会中,氏族以分化独立为主,因此表现在语言上,也是分化占优势。

黄帝入主中原以后,先后兼并了许多其他氏族,因此黄帝族的语言也先后融合了许多其他氏族的语言,从而成为当时部落联盟的共同语。

《墨子·兼爱篇》:“济济有众,咸听朕言!非惟小子,敢行称乱。

王力先生《中国语言学史》读后感《中国语言学史》是目前很多读者普遍都比较喜爱的一部书籍,其详细对中华数千年博大精深的文化进行了分析和浅谈,而且分析得相当的到位,让读者们在阅读之后不禁会感叹中华文化的无尽魅力,下面是小编收集整理的王力先生《中国语言学史》读后感,希望能和大家一起赏析。

王力先生的《中国语言学史》是一部叙述从先秦时期到解放前期的汉语研究发展的历史。

该书以研究对象为线索分类,分为训诂为主的时期;韵书为主的时期;文字、声韵、训诂全面发展的时期;西学东渐时期,这种分类方式虽然与其他的以时间为线索的分类方式不同,但也基本上与之相吻合。

按照王力先生的观点中国语言学史,真正的语言学始于五四运动以后,之前的各种研究均属于语文学研究,或称为语言学的萌芽时期、积淀时期。

本书从先秦时期的零星的语文学知识开始叙述到解放以前,应视为广义的“语言学”研究,1严格来说,应称为汉语言研究简史。

王力先生对中国语言学史的分期,简单来说可称为“两个阶段,四个时期”第一阶段,从汉代到清代末年,这是封建主义文化的阶段;第二个阶段,从1899年到1949年,这是资本主义文化的阶段,这两个阶段的分期,是以第一部语法著作《马氏文通》的问世。

按照四个时期来说,第一个时期是经学时期,这个时期的特点是以疏解经义为目的,其中重要的著作《说文解字》、《尔雅》。

秦汉时期有很多编纂的识字课本,当时国家对语文教育非常重视。

直到《说文》的出现,标志着中国语言学史的一个阶段,童蒙识字课本阶段。

汉代崇尚经学,“训诂”由此兴起,但读古书,在学校讲授经书,不能随便乱讲,《汉书?艺文志》又说“古文读应尔雅,故解古今语而可知也”。

“读书应尔雅”就是讲解应该正确,《尔雅》实际上是一种故训汇编。

第二个时期是佛学与理学时期,在这一时期经义虽也还算重要,但主要不在于字义的辨析,而在于章句的阐述,于是语言学的重点转移到音韵学上,以与文学上的声律,哲学上的佛教相配合。

韵书产生的原因是为了适应诗赋的需要。

中国语言学史第一章绪论1.1 相关常识和概念1.1.1 汉语的起源。

黄帝族入主中原后,兼并了许多其他氏族部落。

在此过程中,黄帝族语言融合了其他氏族语言,到夏禹时代发展成为部落联盟共同语,并且成为周代称为雅言、汉代以后称为汉语的初步基础和源头。

1.1.2 语文学(philology)和语言学(linguistics)¡°前者是文字和书面语言的研究,特别着重在文献资料的考证和故训的寻求,这种研究比较零碎,缺乏系统性;后者的研究物件是语言本身,研究的结果可以得出科学的、系统的、细致的、全面的语言理论。

¡°中国在¡®五四¡¯以前所作的语言研究,大致是属于语文学范围的。

¡±1.1.3 中国语言学和中国语言学史。

中国语言通常指汉语,中国语言学是指研究汉语及其发展演变的学问,包括对汉字、汉语音韵、汉语语法、甚至汉语修辞等方面的研究。

中国语言学史研究中国古代、现代的语言学着作的体例、主要内容、价值和缺点,研究某一学术派别产生的原因,某一语言学家的学术渊源和对后代的影响等。

1.2 中国语言学史的研究意义和研究现状1.2.1 语言是信息最常用的、最重要的载体,因而,研究语言是信息社会最基础最核心的问题。

语言学的发达程度实际上决定了信息科学的发达程度。

中国语言学的落后已经成了制约信息科学发展和现代化进程的瓶颈。

这就是研究语言学及研究语言学史的意义所在。

《汉语大词典》¡°酷¡±:¡°1.酒性猛烈。

《吕氏春秋¡¤本味》:¡°甘而不哝,酸而不酷。

¡±2.泛指气、味浓烈。

唐温庭筠《开成五年秋以抱疾郊野因抒怀奉寄殿院徐侍御》诗:¡°蕊多劳蝶翅,香酷坠蠭须。

¡±3.残暴;苛刻。

语言学读书笔记【篇一:语言学概论读书笔记】语言学概论读书笔记汉语言文学邝云梅第一章语言和语言学第一节语言的客观存在形式1.语言的客观存在形式表现为:口语、书面语。

2.书面语和口语的主要差别:口语是第一性的,书面语是在有了文字之后才产生的。

口语发生在一定的社会背景和语言环境中,而且交际双方或各方在进行口头交际的同时常常伴随着各种面部表情、手势和体态,还有各种不同的口气和语调,而书面语一般只记录词语,没有记录这些成分。

书面语有可能比口语积累的语汇丰富,语法结构也更精密,表达方式也更多样化。

3.语言和民族的关系:它们之间的关系比较复杂,二者不存在一一对应的关系。

就大多数情况而言,一个民族使用同一种语言,但在世界上也有不少这样的情况,即不同的民族使用同一种语言,同一种民族却又使用不同的语言。

第二节语言的性质1.句子是最小的交际单位。

2.符号是根据社会的约定俗成使用某种特定的物质实体来表示某种特定的意义而形成的这种实体和意义的结合体。

3.能指是语言符号的物质实体,能够指称某种意义的成分。

4.所指是语言符号所指的意义内容。

5.组合关系是一个语言单位和前一个或后一个语言单位,或和前后两个语言单位之间的关系叫组合关系,也叫“句段关系”。

它体现在互相关联的语言单位组成的整体中。

6.聚合关系是在同一位置上可以互相替换出现的各个语言单位之间的关系。

7.语言与言语的区别:语言是使一个人能够理解和被他人理解的全部语言习惯,是社会成员约定俗成共同使用的部分,是均质的,是言语活动的社会部分;言语则具有个人特色,因为每个人说话的嗓音,每个音的具体发音,使用的词语和句子结构都不尽相同。

即语言是言语活动中同一社会群体共同掌握的,有规律可循而又成系统的那一部分;而含有个人要素或个人杂质的说话行为和说出来的话(包括写出来的“话”)只能属于言语。

8.语言符号的特征:任意性、强制性与可变性。

人们最初创制单个的语言符号时,用什么样的形式——语音与什么样的内容——语义相结合,并没有什么必然性,而带有很大的偶然性或随意性。

读书笔记——王力《中国语言学史》王力先生的《中国语言学史》是一部叙述从先秦时期到解放前期的汉语研究发展的历史。

该书以研究对象为线索分类,分为训诂为主的时期;韵书为主的时期;文字、声韵、训诂全面发展的时期;西学东渐时期,这种分类方式虽然与其他的以时间为线索的分类方式不同,但也基本上与之相吻合。

按照王力先生的观点中国语言学史,真正的语言学始于五四运动以后,之前的各种研究均属于语文学研究,或称为语言学的萌芽时期、积淀时期。

本书从先秦时期的零星的语文学知识开始叙述到解放以前,应视为广义的“语言学”研究,严格来说,应称为汉语言研究简史。

王力先生对中国语言学史的分期,简单来说可称为“两个阶段,四个时期”第一阶段,从汉代到清代末年,这是封建主义文化的阶段;第二个阶段,从1899年到1949年,这是资本主义文化的阶段,这两个阶段的分期,是以第一部语法著作《马氏文通》的问世。

按照四个时期来说,第一个时期是经学时期,这个时期的特点是以疏解经义为目的,其中重要的著作《说文解字》、《尔雅》。

秦汉时期有很多编纂的识字课本,当时国家对语文教育非常重视。

直到《说文》的出现,标志着中国语言学史的一个阶段,童蒙识字课本阶段。

汉代崇尚经学,“训诂”由此兴起,但读古书,在学校讲授经书,不能随便乱讲,《汉书·艺文志》又说“古文读应尔雅,故解古今语而可知也”。

“读书应尔雅”就是讲解应该正确,《尔雅》实际上是一种故训汇编。

第二个时期是佛学与理学时期,在这一时期经义虽也还算重要,但主要不在于字义的辨析,而在于章句的阐述,于是语言学的重点转移到音韵学上,以与文学上的声律,哲学上的佛教相配合。

韵书产生的原因是为了适应诗赋的需要。

莫有芝《韵学源流》说:“今韵者,隋唐以来历代诗家承用之谱也。

”莫氏的话可以说明韵书的性质。

在韵书为适应诗赋需要的同时,出现了超过这种需要,而进入语言学领域的《切韵》,虽然已经亡佚,通过学者的考释以及《广韵》前面的作者的《切韵序》,可以将《广韵》的语音系统看成是《切韵》的语音系统。

中国语言学史读书报告3000《中国语言学史》的内容以19世纪以来的中文语言学发展为线索,通过一个个生动而鲜活的实例,叙述了中华民族从语言到文字的悠久历史。

其主要观点有:语言的产生和传播;汉语言文学;古代汉语文献的整理和保存;古代语言与古代文字的关系;中国古代语言在中国传统文化中的作用;中国古代汉语是怎么来的,又是怎么来的;从语音方面看语音的演变;从语法方面看语法结构在语言形成和发展过程中的作用;从词汇方面看词汇与语法结构之间的关系;从语言学的理论体系来分析语言学问题;从语言学的起源、发展、演变与分类来分析语言学问题等。

这本书对我最大的启发就是我认为“语法”是语言发展中十分重要得一个因素!为什么要提出“语法”这个概念?因为语言是人们生活其中的一种行为,而我们人类本身就带有这种行为的基因。

这就是语言学(或语言学研究)的意义所在。

语言与人类历史、人类语言所表达出来的情感也是息息相关的,因此语言学(或语言学研究)就显得十分重要。

语言与文化密切相关。

因此我们更应该重视语言与文化及其关系问题!)一、为什么要读这本书?对汉语史的梳理!我很早就对汉语史有了研究,但因为没有接触过这本书,所以还是在我看来这本书还是很简单的,而且我觉得它并没有那么难读。

不过从书中的部分内容看,似乎它并没有给我带来什么太多的惊喜,而且这本书让我印象最深的还不是那些。

比如说它所阐述的词性和词法问题。

汉语词性问题其实对于我们来说已经不是一个陌生问题,这也不需要我们多费功夫就可以研究明白了。

但是就像许多人说的,我就是想搞清楚汉语词性和词法问题,而非这本书能够讲清楚这个问题。

当然对我们来说这个语法性问题并不是很难回答!只不过有些人认为这个问题简单容易回答,也可以说他们有一种思维方式和方法上的错误才导致问题被掩盖罢了。

而对这个问题的探讨也许会让我们有所收获。

我认为这样一个语法性问题是非常重要且有意义的,也是我读这本书的目的所在。

二、从历史上来看,什么人发明了语言?在人类历史上,我们从某种意义上来说,也可以把古代人类所有会说话的语言称之为“语言”。

竭诚为您提供优质文档/双击可除中国语言学史读书笔记篇一:有关语言文字学的专著训诂书?黄侃认为:一切文词学术,皆以章句为始基;25种书可以囊括一切,是治各门学问的根柢,这25种书为:经学十五书(十三经加?大戴礼记?、?国语?;史学四书(〈史记〉、〈汉书〉、〈资治通鉴〉、〈通典〉;子部二书(〈庄子〉、〈荀子〉);集部二书(〈文选〉、〈文心雕龙〉;小学二书(〈说文〉、〈广韵〉)。

有两种类型,一种是前面讲的训诂专书,一种是注释书,它们解释字义的大原则虽然一致,方法却不尽相同。

训诂专书是脱离了某一具体的解释对象而做总括性的训解,因此它的训释趋于一般,不可能照顾到某一词语在某一句子、篇章乃至整部书里的有个性的用法;而注释书则因依附它所训释的对象而进行解释,所以就可以根据不同的情况,结合文章解释得比较深入细致。

一、训诂学专书训诂专书指的是纂集训诂资料而形成的训诂著作,具有工具书性质(1)字书字书是解释文字形音义的专书,也就是通常所说的字典。

字书的主要内容是释义,所以也属于训诂著作。

著名的字书主要有《说文解字》、《玉篇》、《类篇》、《康熙字典》等。

《说文解字》:是我国第一部字典,编者是东汉许慎。

此书共十四篇,加序共十五篇,收字9353个,重文(异体字)1163个。

提出了“六书说”。

?《说文解字》的体例:《说文解字》的解说以篆文为主体,下面用“某也”的格式来释义。

凡说“某也、某也”都是讲字义的,凡说“象某、从某”都是讲字形的,而字义与字形又都是统一的。

如:“束,缚也。

从口木。

”前句是解释字义,后者是解释字形。

?清代研究《说文解字》的著名四大家和五部书是:段玉裁的《说文解字注》、桂馥的《说文义证》、王筠的《说文释例》和《说文句读》、朱骏声的《说文通训定声》(2)韵书与类书1.韵书的主要内容也是解释字义,只不过是按字音编排的,实际上是同音字典,古代重要的韵书有《切韵》、《广韵》、《集韵》等1、《集韵》2.类书:类书就是辑录各门类或某一门类的资料,并依内容或字、韵分门别类编排供寻检、征引的工具书。

宋初四大类书:《太平御览》、《册府元龟》、《太平广记》、《文苑英华》(3)一般辞书:1、《经籍纂诂》(清)阮元主编内容所收资料为唐以前的古籍,是纯客观的训诂资料汇集,没有编者的自己的解释。

训释材料的收录范围包括三个方面:第一、唐以前经史子集注疏中的训诂资料第二、古籍正文中的训诂资料第三、训诂专书的训诂资料2、《经传释词》(清)王引之撰这是一部对虚词进行精深研究的专著。

专为补充或纠正前人对西汉以前典籍中虚词注释的不足或错误而作。

共收西汉以前典籍中难释的虚词160个,以中古三十六字母顺序排列,分成十卷。

该书的释词方法有举同文以互证、举两文以比例、因互文而知其同训、即别本以见例、因古注以互推、采后人所引以相证等六种。

?二、注释书?(一)五经正义:“五经”是指《诗经》、《尚书》、《礼记》、《易经》、《春秋》被儒家奉为经典。

到了唐代由于统治者的政治需要,命孔颖达对前代繁杂的经说进行统一整理,融合各派经学的见解,编出了统一的五经正义,即《周易正义》、《尚书正义》、《毛诗正义》、《礼记正义》、《春秋左传正义》。

(正义就是准确解释经义并对前人注释中的讹误加以绳正的意思)?关于“传、注、笺、疏”的解释:?传:是传述之意,用以解经。

?注:本义是灌注。

在解释字义的同时,又传述经意的内容。

?笺:本来是一种小竹片,古代读书的时候随手记录心得体会,系在相应的简上,以备参考。

后来成为注解的一种。

?疏:又叫“义疏”,是疏通义理的意思。

它既解释经意、疏通经意,又注释前人的注释,所以又连称为注疏。

?(二)孟子章句、楚辞章句?章句:古人解经,往往在解释字词的基础上,分析章节句读,对文意进行串讲,甚或指出中心思想,这叫章句。

如:汉代赵岐的《孟子章句》、王逸的《楚辞章句》。

?(三)前四史:指司马迁的《史记》、班固的《汉书》、范晔(yè)的《后汉书》、陈寿的《三国志》。

?对《史记》的注释历来被人们所重视,著名的《史记》三家注是人们公认的《史记》旧注的代表作,它们是:刘宋裴的《史记集解》(是最早的《史记》旧注)、唐司马贞的《史记索引》、唐张守节的《史记正义》。

?最早给《三国志》作注的是南朝宋的裴松之。

?(四)文选注:文选是梁·召明太子萧统编的一部代表汉赋和六朝的诗、骈文的总集。

唐代的李善写成现在流传的《文选注》。

?(五)清人的新注、新解:?陈奂的《诗毛氏传疏》、马瑞辰的《毛诗传笺通释》、刘宝楠的《论语正义》、焦循的《孟子正义》、王先谦的《庄子集解》等。

?三、笔记、札记(略)影响中国的一百本书:第九十五《尔雅》第九十六《广雅》第九十七《说文解字》第九十八《广韵》第九十九《方言》第一百《释名》一、《尔雅》(一)总说:《尔雅》是中国最早的一部解释词义的专著,也是第一部按照词义系统和事物分类来编纂的词典。

作为书名,“尔”是“近”的意思(后来写作“迩”),“雅”是“正”的意思,引申为官方规定的规范语言,即“雅言”。

“尔雅”就是“近正”,使语言接近于官方规定[1]的语言。

《尔雅》是后代考证古代词语的一部著作。

《汉书·艺文志》将《尔雅》列为儒家的经典之一,列入十三经之中。

唐朝时,是学馆生徒必读书之一。

(二)成书《尔雅》成书的上限不会早于战国,因为书中所用的资料,有的来自《楚辞》、《庄子》、《吕氏春秋》等书,而这些书是战国时代的作品。

书中谈到的一些动物,如狻麑(suān,即狮子),据研究,不是战国以前所能见到的。

《尔雅》成书的下限不会晚于西汉初年,因为在汉文帝时已经设置了《尔雅》博士,到汉武帝时已经出现了犍为文学的《尔雅注》。

狻麑(suānní,传说中龙生九子之一,形如狮,喜烟好坐,所以形象一般出现在香炉上,随之吞烟吐雾。

)(三)体例这19篇的前3篇与后16篇有显著的区别,从内容的类别来看,可以分为六类:一专门解释字义词义的,有《释诂》、《释言》、《释训》;二有关人事和生活用器名称,为《释亲》、《释宫》、《释器》、《释乐(yua)》;三有关天文的,《释天》;四有关地理的,《释地》、《释丘》、《释山》、《释水》;五有关动物的《释鸟》、《释兽》、《释畜》、《释虫》、《释鱼》;六有关植物的《释草》、《释木》。

其中“释诂”是解释古代的词,它把古已有之的若干个词类聚在一起,作为被训释词,用一个当时通行的词去解释它们。

“释言”是以字作为解释对象,被训释词大多只有一两个。

“释训”专门解释描写事物情貌的叠音词或联绵词。

尽管作为语文词典来说,它的注释过于笼统,许多条目仅仅是同义词表,但是远在公元前2世纪就能产生出这样的著作,就是在世界词书编纂历史上也堪称第一了。

《尔雅》后16篇是根据事物的类别来分篇解释各种事物的名称,类似后世的百科名词词典。

其中“释亲”、“释宫”、“释器”、“释乐”等4篇解释的是亲属称谓和宫室器物的名称。

《尔雅》后16篇相当于百科词典。

在汉代,儿童在完成识字阶段的教育后,要读《论语》、《孝经》和《尔雅》这3部书。

尽管用如今的标准来看,《尔雅》的知识容量相当有限,但是在古代已经非常可观了。

所以有人说,《尔雅》是中国古代的百科全书。

(五)注本班固在《汉书·艺文志》著录有《尔雅》3卷20篇。

唐朝以后将它列入“经部”,成为了儒家经典之一。

现存《尔雅》为19篇,与班固所说的20篇不同。

有人认为这主要是分篇的方法不同,而清朝的宋翔凤则认为原来有一篇“序”失落造成的。

郭璞花18年的时间研究和注解《尔雅》,以当时通行的方言名称,解释了古老的动、植物名称,并为它注音、作图,使《尔雅》成为历代研究本草的重要参考书。

[4]《十三经注疏》中的《尔雅注疏》采用的是郭璞的《尔雅注》和北宋邢昺的《尔雅疏》。

清人研究《尔雅》的著作不下20种,其中最著名的是邵晋涵的《尔雅正义》和郝懿行的《尔雅义疏》。

今人注有徐朝华的《尔雅今注》,文字深入浅出、简明扼要,并附有笔画索引,最利于翻检、学习。

二、《方言》总说:悬诸日月而不刊”语出汉代扬雄《答刘歆书》。

扬雄在这封信里,引用张伯松赞美他的《方言》稿本的话:“是悬诸日月不刊之书也。

”刊,这里是掉下的意思。

所谓“輶轩”就是古代使臣所乘坐的轻便的车子,在汉末应劭的《风俗通义?序》中曾有这样的记载:“周秦常以岁八月,遣輶轩之使,采异代方言。

”这即是说:周秦时代,每年八月在五谷入仓之时,就由最高统治者派遣一些使者坐乘轻便的车子,到各地采集诗歌、童谣和异语方言等,并以这些材料考查风俗民情,供执政者作参考。

到了西汉的扬雄,就把这些采集来的材料加以分类编纂,成为一集,这就是《輶轩使者绝代语释别国方言》,后因这个书名太繁,所以人们都简称之为《方言》。

《方言》不仅是中国语言学史上第一部对方言词汇进行比较研究的专著,在世界语言学史上也是一部开辟语言研究的新领域,独创个人实际调查的语言研究的新方法的经典性著作。

《尔雅》、《方言》、《说文解字》构成了我国古代最著名的辞书系统。

(一)作者扬雄早年极其崇拜司马相如,曾模仿司马相如的《子虚赋》、《上林赋》,作《甘泉赋》、《羽猎赋》、《长杨赋》,为已处于崩溃前夕的汉王朝粉饰太平、歌功颂德。

故后世有“扬马”之称。

字子云刘禹锡《陋室铭》“南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

”(三)体例何九盈先生怀疑最后2卷可能原来是分作4卷的(扬雄自己说全书是15卷),且扬雄生前并没有把《方言》写完,现在的后2卷原本只是写作提纲。

后扬雄因病去世,没有来得及把这2卷中有关方言的对比写进各条之下,以致成了未最后完成的书稿。

13卷的《方言》所收的词条计有675条(据周祖谟《方言校笺》统计),每一条下,作者往往先提出一个或几个同义词作为条目,然后或用一个词来解释它们,或分别说明各个词的使用地域,所以实际词目远远超过了条数。

例如:①跌:蹷[jué]也。

(卷13)同“蹶”摔倒;比喻失败或挫折.②焬、烈:暴也。

(同上)焬yì古同“焲”,火光。

焬xī干貌。

③怃、怜、牟:爱也。

韩郑曰怃;晋卫曰;汝颍之间曰怜;宋鲁之间曰牟,或曰怜。

怜,通语也。

(卷一)④嫁、逝、徂、适:往也。

自家而出谓之嫁,由女而出为嫁也。

逝,秦晋语也。

徂,齐语也。

适,宋鲁语也。

往,凡语也。

(卷1)例①、②这种释词方式见于卷12、13,缺少了方言词的比较和通行区域的说明。

例③、④大体是全书的通例。

所谓“通语”、“凡语”,指的是当时没有区域限制的通行语;某地语或某某之间语指某地区或某两地区方言而言,最后两种情况也有通行区域广狭之分。

在记录方言词汇时,扬雄已敏税地觉察到,某些方言同的区别,是方音不同造成的,他把这种情况称之为“转语”或“语之转”。

例如:⑤庸谓之倯,转语也。

(卷3)[sōng]释义:1.懒。

2.愚蠢。

⑥鼅鼄:??或谓之蠾蝓。