现代汉语之结构助词

- 格式:pptx

- 大小:372.52 KB

- 文档页数:19

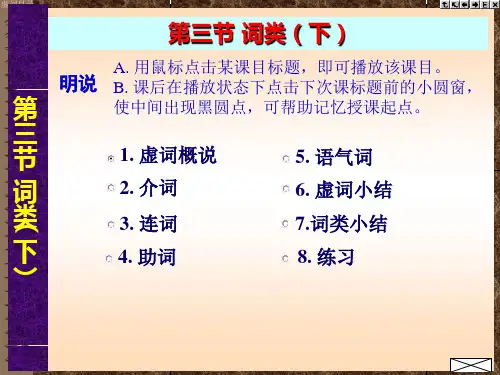

现代汉语的词可以分为12类。

实词:名词、动词、形容词、数词、量词和代词。

虚词:副词、介词、连词、助词、拟声词和叹词。

名词表示人和事物的名称的实词。

如:"黄瓜、白菜、拖拉机、计算机"。

表示抽象事物的名称的抽象名词",如"范畴、思想、质量、品德、友谊、方法"。

方位名词",如"上""下""左""右""前""后""中""东""西""南""北""前面""后边""东边""南面""中间"等。

二.动词表示人或事物的动作、行为、发展、变化。

一般的动作,如"来、去、说、走、跑、学习、起飞、审查、认识"等。

心理活动,如"想、重视、注重、尊敬、了解、相信、佩服、惦念"等,这样的动词前面往往可以加上"很、十分"。

表示能够、愿意这些意思,能愿动词,能、要、应、肯、敢、得(dei)、能够、应该、应当、愿意、可以、可能、必须表示趋向趋向动词",如"来、去、上、下、进、出、上来、上去、下来、下去、过来、过去、起;,它们往往用在一般动词后面表示趋向,如"跳起来、走下去、抬上来、跑过去"。

5、"是""有"也是动词“是”也成为判断动词。

形容词形容词是表示人和事物的形状、性质颜色、状态的词。

例如:表性质的:好、坏、伟大、勇敢、优秀、聪明、老实、鲁莽、大方、软、硬、苦、甜、冷、热、坚固、平常表形状的:长、短、大、小、粗、细、红、绿、平坦、整齐、雪白、笔直、绿油油、血淋淋、骨碌碌、黑不溜秋表状态的:快、慢、生动、熟练、轻松、清楚、马虎、干脆表数量的:许多、好些、全部、全、整、多、少形容词的语法特点:1.大部分形容词能同程度副词组合,例如“很勇敢”、“非常整齐”、“太死板”、“最清楚”等。

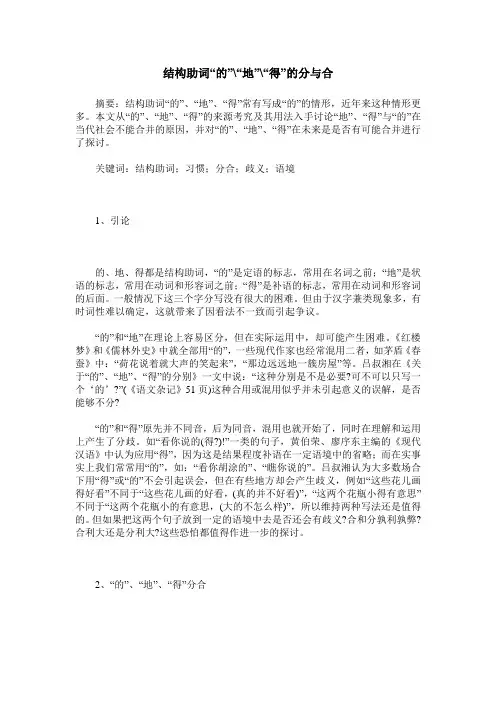

结构助词“的”\“地”\“得”的分与合摘要:结构助词“的”、“地”、“得”常有写成“的”的情形,近年来这种情形更多。

本文从“的”、“地”、“得”的来源考究及其用法入手讨论“地”、“得”与“的”在当代社会不能合并的原因,并对“的”、“地”、“得”在未来是是否有可能合并进行了探讨。

关键词:结构助词;习惯;分合;歧义;语境1、引论的、地、得都是结构助词,“的”是定语的标志,常用在名词之前;“地”是状语的标志,常用在动词和形容词之前;“得”是补语的标志,常用在动词和形容词的后面。

一般情况下这三个字分写没有很大的困难。

但由于汉字兼类现象多,有时词性难以确定,这就带来了因看法不一致而引起争议。

“的”和“地”在理论上容易区分,但在实际运用中,却可能产生困难。

《红楼梦》和《儒林外史》中就全部用“的”,一些现代作家也经常混用二者,如茅盾《春蚕》中:“荷花说着就大声的笑起来”,“那边远远地一簇房屋”等。

吕叔湘在《关于“的”、“地”、“得”的分别》一文中说:“这种分别是不是必要?可不可以只写一个‘的’?”(《语文杂记》51页)这种合用或混用似乎并未引起意义的误解,是否能够不分?“的”和“得”原先并不同音,后为同音,混用也就开始了,同时在理解和运用上产生了分歧。

如“看你说的(得?)!”一类的句子,黄伯荣、廖序东主编的《现代汉语》中认为应用“得”,因为这是结果程度补语在一定语境中的省略;而在实事实上我们常常用“的”,如:“看你胡涂的”、“瞧你说的”。

吕叔湘认为大多数场合下用“得”或“的”不会引起误会,但在有些地方却会产生歧义,例如“这些花儿画得好看”不同于“这些花儿画的好看,(真的并不好看)”,“这两个花瓶小得有意思”不同于“这两个花瓶小的有意思,(大的不怎么样)”,所以维持两种写法还是值得的。

但如果把这两个句子放到一定的语境中去是否还会有歧义?合和分孰利孰弊?合利大还是分利大?这些恐怕都值得作进一步的探讨。

2、“的”、“地”、“得”分合2.1“的”、“地”、“得”的用法分析2.1.1“的”的用法分析2.1.1.1句法功能从句法功能看,“的”用在定于短语中的中间起连接作用,但所连接的成分各不相同。

现代汉语“的”字分析邓进隆现代汉语结构助词“的”是定语的标志,使用频率相当高。

本文试着就“的”的功能作一些简单分析。

一、结构助词“的”“的”作为结构助词,有两种表现形式,一是用在定语与中心语之间,作为定语的标志。

二是附着在词或短语后边组成“的”字短语。

(一)定语的标志1、名词(定语)+ 名词(中心语)(1)两个名词均为单音节词这样的组合大部分已经像双音节名词,因此,定语和中心语之间不能加“的”。

如:树根——*树的根湖水——*湖的水此类词组中只有少数离双音节名词还有一段距离,因此,定语和中心语之间既可加“的”,也可不加。

如:牛角——牛的角人脸——人的脸(2)前一名词为单音节词,后一名词为双音节名词为了音节的匀称与协调,这类组合定语和中心语之间一般要加“的”。

如:血的教训——*血教训人的个性——*人个性但也有少数加与不加两可。

如:皮的鞋子——皮鞋子马的尾巴——马尾巴有的加不加“的”,意思不一样。

如:牛脾气≠ 牛的脾气(3)前后两个名词均为双音节名词如果定语是非领属性的,则定语和中心语之间加不加“的”都可以。

如:木头房子——木头的房子历史事实——历史的事实在这些例子里,用“的”与不用“的”同样表示偏正关系。

一般说不用“的”,词组内部结构显得紧凑;用“的”,可以使定语更加显豁。

如果定语是领属性的,一般要用“的”。

如:父亲的习惯——*父亲习惯同学的铅笔——*同学铅笔还有这样的情况:定语和中心语之间加“的”,表示领属关系;不加“的”,表示非领属关系。

如:小孩的脾气(领属)≠ 小孩脾气(非领属)儿童的玩具(领属)≠ 儿童玩具(非领属)(3)前一名词为双音节词,后一名词为单音节词这类组合大都接近于三音节的合成词,因此,定语和中心语之间一般不加“的”。

如:鲫鱼汤——*鲫鱼的汤猪肉馅——*猪肉的馅但如果这样的组合距离三音节复合词甚远,则加与不加均可。

如:老虎皮——老虎的皮鸽子肉——鸽子的肉2、形容词(定语)+ 名词(中心语)(1)形容词和名词均为单音节词这类组合,从词汇的角度看,它是语组;从语法的角度看,它是词。

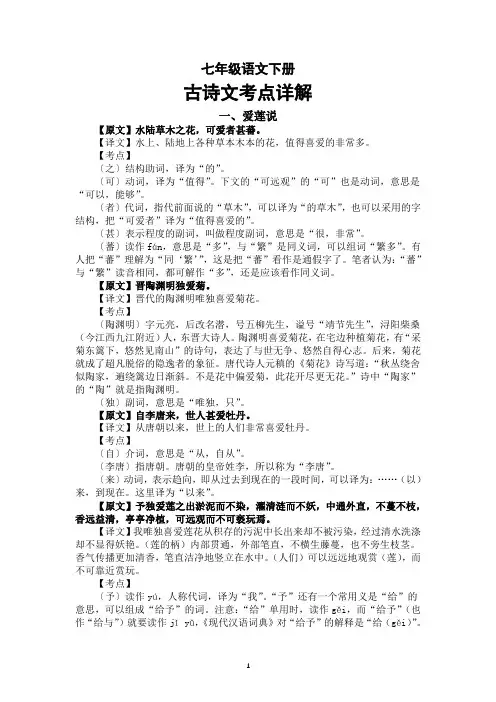

七年级语文下册古诗文考点详解一、爱莲说【原文】水陆草木之花,可爱者甚蕃。

【译文】水上、陆地上各种草本木本的花,值得喜爱的非常多。

【考点】〔之〕结构助词,译为“的”。

〔可〕动词,译为“值得”。

下文的“可远观”的“可”也是动词,意思是“可以,能够”。

〔者〕代词,指代前面说的“草木”,可以译为“的草木”,也可以采用的字结构,把“可爱者”译为“值得喜爱的”。

〔甚〕表示程度的副词,叫做程度副词,意思是“很,非常”。

〔蕃〕读作fán,意思是“多”,与“繁”是同义词,可以组词“繁多”。

有人把“蕃”理解为“同‘繁’”,这是把“蕃”看作是通假字了。

笔者认为:“蕃”与“繁”读音相同,都可解作“多”,还是应该看作同义词。

【原文】晋陶渊明独爱菊。

【译文】晋代的陶渊明唯独喜爱菊花。

【考点】〔陶渊明〕字元亮,后改名潜,号五柳先生,谥号“靖节先生”,浔阳柴桑(今江西九江附近)人,东晋大诗人。

陶渊明喜爱菊花,在宅边种植菊花,有“采菊东篱下,悠然见南山”的诗句,表达了与世无争、悠然自得心志。

后来,菊花就成了超凡脱俗的隐逸者的象征。

唐代诗人元稹的《菊花》诗写道:“秋丛绕舍似陶家,遍绕篱边日渐斜。

不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。

”诗中“陶家”的“陶”就是指陶渊明。

〔独〕副词,意思是“唯独,只”。

【原文】自李唐来,世人甚爱牡丹。

【译文】从唐朝以来,世上的人们非常喜爱牡丹。

【考点】〔自〕介词,意思是“从,自从”。

〔李唐〕指唐朝。

唐朝的皇帝姓李,所以称为“李唐”。

〔来〕动词,表示趋向,即从过去到现在的一段时间,可以译为:……(以)来,到现在。

这里译为“以来”。

【原文】予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

【译文】我唯独喜爱莲花从积存的污泥中长出来却不被污染,经过清水洗涤却不显得妖艳。

(莲的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,也不旁生枝茎。

香气传播更加清香,笔直洁净地竖立在水中。

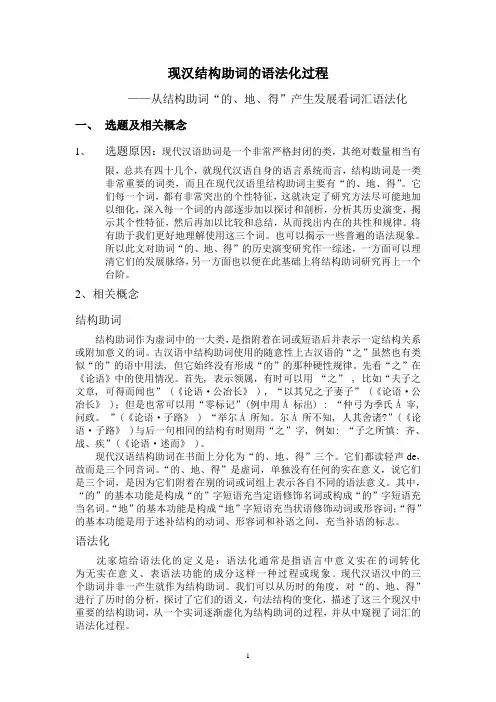

现汉结构助词的语法化过程——从结构助词“的、地、得”产生发展看词汇语法化一、选题及相关概念1、选题原因:现代汉语助词是一个非常严格封闭的类,其绝对数量相当有限,总共有四十几个,就现代汉语自身的语言系统而言,结构助词是一类非常重要的词类,而且在现代汉语里结构助词主要有“的、地、得”。

它们每一个词,都有非常突出的个性特征,这就决定了研究方法尽可能地加以细化,深入每一个词的内部逐步加以探讨和剖析,分析其历史演变,揭示其个性特征,然后再加以比较和总结,从而找出内在的共性和规律。

将有助于我们更好地理解使用这三个词。

也可以揭示一些普遍的语法现象。

所以此文对助词“的、地、得”的历史演变研究作一综述,一方面可以理清它们的发展脉络,另一方面也以便在此基础上将结构助词研究再上一个台阶。

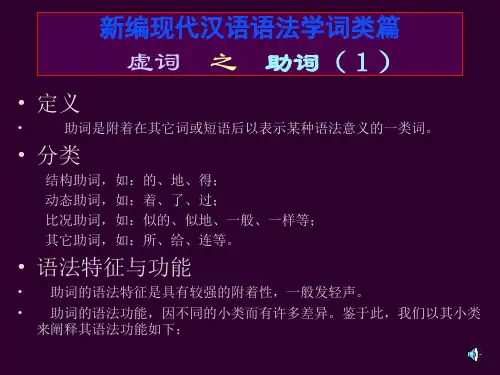

2、相关概念结构助词结构助词作为虚词中的一大类,是指附着在词或短语后并表示一定结构关系或附加意义的词。

古汉语中结构助词使用的随意性上古汉语的“之”虽然也有类似“的”的语中用法, 但它始终没有形成“的”的那种硬性规律。

先看“之”在《论语》中的使用情况。

首先, 表示领属,有时可以用“之” , 比如“夫子之文章, 可得而闻也” (《论语·公冶长》 ) , “以其兄之子妻子” (《论语·公冶长》 );但是也常可以用“零标记”(例中用Á 标出) : “仲弓为季氏Á 宰,问政。

”(《论语·子路》 ) “举尔Á 所知。

尔Á 所不知, 人其舍诸?”(《论语·子路》 )与后一句相同的结构有时则用“之”字, 例如: “子之所慎: 齐、战、疾”(《论语·述而》 )。

现代汉语结构助词在书面上分化为“的、地、得”三个。

它们都读轻声de,故而是三个同音词。

“的、地、得”是虚词,单独没有任何的实在意义,说它们是三个词,是因为它们附着在别的词或词组上表示各自不同的语法意义。

其中,“的”的基本功能是构成“的”字短语充当定语修饰名词或构成“的”字短语充当名词。

《世说新语》“之”字用法研究--以《世说新语》前五类为例张蕾【摘要】“Zhi” is one of the most widely used words in the New Account of the Tales of the world, whose use makes the lan guage more compact and more expressive. The paper does research on the usage of “zhi” as pronouns, the auxiliary, verbs, and conjunctions, etc. in the first five categories through exhaustive and qualitative research methods. Exploring the grammar func tion and significance of“zhi” has certain reference value and research significance.%“之”字是《世说新语》中使用频率较高的一个字,它的使用使得《世说新语》语言更加紧凑,表达性更强。

文章以《世说新语》前五类为研究对象,釆用穷尽式以及定性定量的研究方法,考察“之”字的代词、助词、动词、连词等用法,探讨《世说新语》前五类中“之”字的语法功能和语法意义,具有一定的参考价值和研究意义。

【期刊名称】《巢湖学院学报》【年(卷),期】2016(018)005【总页数】5页(P104-108)【关键词】《世说新语》;之;用法;研究【作者】张蕾【作者单位】安徽大学,安徽合肥 230000【正文语种】中文【中图分类】H141《世说新语》是魏晋南北朝时期的“志人小说”,主要记述东汉末年至东晋年间士族阶层的遗闻逸事、言行风貌和生活情趣等[1]。

精心整理现代汉语词性分类(虚词)一、副词:1、用在动词、形容词前,起限制、修饰作用的词。

表示动作、行为的范围、时间、频率、语气等或性质状态的程度的词。

2、具体分类如下:(1 (2 (3(4(5(6(73、时间副词和时间名词的区别:a.时间名词能做定语,如:“现在的事情”“目前的任务”“刚才的情况”。

时间副词不能做定语。

如:不能说“正在的事情”“立即的任务”“刚刚的情况”。

b.时间名词做主语,如:“今天星期天”“现在是早晨八点钟”“近来很冷”。

而时间副词不能做主语,如:不能说“正在是早晨八点整”。

c.时间名词能同介词组成介宾短语:如:“从过去、到将来、在早晨”。

时间副词不能同介词组合,如:不能说“从曾经、到刚刚”。

4、“没有”(没)在动词、形容词前是副词,否定行为的发生;在名词前是动词,否定事物的存在或否定对事物的领有。

例如:①没有见过这么好的学生。

(副)②你没有《诗经》吗?(动)“没有”和“没”是有区别的:“没”不能用在句末,也不能单独用来回答问题,“没有”就可以。

如:不能说“他来了没?”“没。

”只能说“他来了没有?”“没有。

”5概”678(1(2)前后配合用的:又…又越…越也…也不…不既…又非…不(3)和连词配合用的:不但…还只有……才既然…就虽然…却如果…就不论…都即使……也除非……才9、练习:找出下列句子中的副词。

我很高兴。

(很)所有人都不能离开。

(都)我们常常忘记过去。

(常常)我最喜欢画画。

(最)我们立刻出发。

(立刻)他猛然回头。

(猛然)我们反正要离开的。

(反正)我们必须有坚忍不拔的精神。

(必须)校园里的月季花太美丽了,看到它的人简直不愿离开。

(太、简直、不)他再三嘱咐茶房,甚是仔细。

但他终于不放心,怕茶房不妥帖;颇踌躇了一会。

(再三、甚是、不、颇)即使受了一言半语的呵责,也会过分懊恼。

(过分)二、介词:1、用在名词、代词或名词短语前,组成“介词(宾)结构”,作动词、形容词的附加成分,起修饰和补充说明的作用。

1、成为,变成例句:此何遽不为福乎?2、做例句:温故而知新,可以为师矣。

3、作为,当作例句:其诗以养父母,收族为意,传一乡秀才观之。

4、是例句:此不为远者小而近者大乎?5、以为,认为例句:孰为汝多知乎!6、被例句:而身死国灭,为天下笑。

7、句末语气词,表示疑问或反诘。

例句:如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?8、治理例句:为国以礼,其言不让,是故晒之。

9、为了例句:愿为市鞍马,从此替爷征。

10、给、替例句:此人一一为具言所闻,皆叹惋。

11、对,向例句:不足为外人道也。

以:介词1、介绍动作行为产生的原因,可译为“因为”“由于”例句:不以物喜,不以己悲。

2、起提宾作用,可译为"把"例句:秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧。

3、介绍动作行为所凭借的条件,可译为“凭借”“按照”“依靠”等例句:以残年余力,曾不能毁山之一毛。

连词4、表示目的,相当于现代汉语里的“来”例句:意将隧入以攻其后也。

5、表示结果,可译作“以至”,“因而”例句:以伤先帝之明。

动词6、认为例句:魏武将见匈奴使,自以形陋1、表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

例句:溪深而鱼肥。

2、表示承接关系。

可译为“就”“接着”,或不译。

例句:食马者不知其能千里而食也。

3、表示转折关系。

可译为“但是”“却”。

例句:人不知而不愠,不亦君子乎?4、表示修饰关系,即连接状语.可不译。

例句:吾尝终日而思矣。

其:代词1、用作人称代词例句:秦王恐其破壁。

2、指示代词例句:今存其本不忍废。

副词3、加强祈使语气,相当于“可”、“还是”例句:与尔三矢,尔其无忘乃父之志!4、加强揣测语气,相当于“恐怕”、“或许”、“大概”、“可能”.例句:圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?5、加强反问语气,相当于“难道”、“怎么”例句:且行千里,其谁不知?之:1、结构助词.相当于现代汉语“的”。

例句:水陆草木之花.2、用在主谓之间,取消句子独立性,不译例句:予独爱莲之出淤泥而不染。

现代汉语词性分类(虚词)一、副词:1、用在动词、形容词前,起限制、修饰作用的词。

表示动作、行为的范围、时间、频率、语气等或性质状态的程度的词。

2、具体分类如下:(1)表程度:很、最、极、挺、顶、非常、十分、极其、格外、分外、更、更加、越、越来越、越发、有点儿、稍、稍微、略微、差不多、几乎、过于、太、比较、相当、多么(2)表范围:全、都、总、共、总共、统统、只、只有、仅仅、单、光、一齐、一概、一律、尽、净、就、一共、一起、一同、一道、一切、一味、统统、唯独。

(3)表时间:已、已经、曾、曾经、刚、才、刚刚、正、正在、将、将要、就、就要、马上、立刻、顿时、赶紧、终于、老(是)、总(是)、早就、起初、原先、一向、从来、偶尔、随时、忽然、永远、始终。

(4)表频率:常、常常、时常、时时、往往、渐渐、一直、一向、向来、从来、总是、始终、永、永远、偶尔、又、再、还、也、屡次、经常、不断、反复、曾经、仍然(5)表肯定、否定:必、必须、必定、必然、当然、准、的确、不、没有、没、未、别、莫、勿、未必、不必、何必、不便、不用(甭)、不妨(6)表语气:难道、岂、究竟、到底、偏偏、索性、简直、是、是否、可、也许、难怪、大约、大概、幸而、幸亏、反倒、反正、果然、居然、何尝、其实、明明、恰恰、未免、只好、却、倒、必定、或许(7)表示情貌:百般、特地、互相、擅自、几乎、渐渐、逐渐、逐步、猛然、依然、仍然、当然、毅然、果然、差点儿。

3、时间副词和时间名词的区别:a.时间名词能做定语,如:“现在的事情”“目前的任务”“刚才的情况”。

时间副词不能做定语。

如:不能说“正在的事情”“立即的任务”“刚刚的情况”。

b.时间名词做主语,如:“今天星期天”“现在是早晨八点钟”“近来很冷”。

而时间副词不能做主语,如:不能说“正在是早晨八点整”。

c.时间名词能同介词组成介宾短语:如:“从过去、到将来、在早晨”。

时间副词不能同介词组合,如:不能说“从曾经、到刚刚”。