微地震反演技术介绍共39页文档

- 格式:ppt

- 大小:3.83 MB

- 文档页数:39

反射地震资料偏移处理与反演方法反射地震资料偏移处理与反演方法,这听起来是不是有点像外星人给地球发来的神秘代码?其实也没那么复杂,别被这些专业名词吓到。

今天咱们就来聊聊这东西,保证让你听了之后恍若隔世,恍如神助。

反射地震资料偏移处理和反演,都是地震勘探中用来帮我们“看透”地球深处的工具,听起来很高大上,但其实它们的工作原理和你用手机拍照找焦点有点像。

说到反射地震,咱们平时玩手机,光线不够亮了就闪个光,拍个照是不是能看得更清楚?反射地震的原理也是差不多。

地震波从地面发射出去,遇到不同的地层就会反射回来,反射回来之后,咱们用仪器记录下来。

其实这就像你站在一个巨大的镜子前面拍照,镜子越大,能看到的范围就越广。

地震波在地下“镜子”上反射的强弱,能够告诉我们地下结构的“形状”。

但是,问题来了,这些反射波因为在地下走了很长一段路,结果回来时已经有些变形,甚至有点模糊了。

所以,咱们得用偏移处理,把这些反射波“修复”回来。

这就进入了咱们的第二个话题——偏移处理。

简单来说,偏移处理就是把这些波的轨迹还原,让它们回到它们本该在的位置,或者说,恢复它们的“真实面目”。

这个过程就像你在沙滩上画个大圈,过了一会儿,沙子被风吹散了,圈也模糊了。

怎么办?你得再去找找沙子的痕迹,把圈还原回来。

偏移处理就这么一回事。

它通过一些复杂的数学方法,把反射波的路径还原到地下结构的真实位置。

你想,地下这么复杂,能做到这一点,得有点本事吧。

不过,这里头也有点“江湖套路”。

因为地下结构就像是一副迷宫,层层叠叠,波在里面绕来绕去,想要把它们完全还原,可不是一件容易事。

偏移处理的方法有很多种,有的像是超高难度的解谜游戏,有的则像是带着放大镜寻找蛛丝马迹。

比如,常见的反射地震偏移方法有Kirchhoff偏移法和波动偏移法。

前者就像是用直线把反射波的路径连接起来,比较简单直接,速度也快,但在复杂的地层中,难免有些“不准确”。

后者呢,则是模拟波的传播过程,精度高,但是计算量大得吓人。

地震反演技术解析地震是地球内部强烈能量释放的一种自然现象,经常给人类造成严重的损失。

为了提前预警和减轻地震带来的影响,科学家们不断研究并发展地震反演技术,通过分析地震波传播过程,从而推断地球内部的物质性质和结构。

在本文中,我们将对地震反演技术进行详细解析。

一、地震反演的基本原理地震反演技术是通过分析地震波在地球内部传播的方式来推断地下的物质组成和结构。

它的基本原理是利用地震波在不同介质中传播速度的变化,推断地下结构的差异性。

地震波在不同介质中的传播速度受到介质密度、弹性模量和损耗等因素的影响。

通过测量地震波的传播速度和到达时间,科学家可以对地下结构进行反演。

二、地震波的测量方法地震波的测量是地震反演技术的基础。

常用的地震波测量方法包括接收地震波的地震仪、利用爆炸物或震源人工产生的地震波、以及记录地震波传播路径上的速度和振幅等。

这些测量数据会成为地震反演的基础输入。

三、地震波的模拟与正演为了研究地震波在地球内部的传播规律,科学家们利用计算机模拟和数值方法进行地震波的正演。

正演模拟可以根据地震波的源和介质参数,计算出地震波在地下的传播路径、速度和振幅等。

通过与实际观测数据进行对比,可以验证地震模型的准确性。

四、地震波的反演方法为了从地震观测数据中推断地下结构,科学家们发展了多种地震波反演方法。

其中,最常用的方法包括走时反演、频率反演、波动方程反演等。

走时反演是基于地震波到达时间的变化来进行反演。

通过测量地震波的传播时间和地震波速度模型,可以推断地下结构的速度分布。

频率反演是基于地震波信号频率的变化来进行反演。

通过分析地震波信号的频谱特征,可以推断地下结构的频率响应和介质的频率衰减特性。

波动方程反演是一种基于波动方程的直接反演方法。

通过求解波动方程,建立地震波传播的物理模型,进而推断地下结构的物质组成和弹性参数。

五、地震反演技术的应用地震反演技术在地球物理勘探、地球内部结构研究、地震灾害预警等领域都有广泛的应用。

地震反演方法概述地震反演方法概述地震反演:由地震信息得到地质信息的过程。

地震反射波法勘探的基础在于:地下不同地层存在波阻抗差异,当地震波传播有波阻抗差异的地层分界面时,会发生反射从而形成地震反射波。

地震反射波等于反射系数与地震子波的褶积,而某界面的法向入射发射系数就等于该界面上下介质的波阻抗差与波阻抗和之比。

也就是说,如果已知地下地层的波阻抗分布,我们可以得到地震反射波的分布,即地震反射剖面。

即由地层波阻抗剖面得到地震反射波剖面的过程称为地震波阻抗正演,反之,由地震反射剖面得到地层波阻抗剖面的过程称为地震波阻抗反演。

叠前反演主要是指AVO反演,通过AVO反演,可以获得全部的岩石参数,如:岩石密度、纵横波速度、纵横波阻抗、泊松比等。

叠前反演与叠后反演的根本区别在于叠前反演使用了未经叠加的地震资料。

多道叠加虽然能够改善资料的品质,提高信噪比,但是另一方面,叠加技术是以东校正后的地震反射振幅、波形等特征不随炮检距变化的假设为基础的。

实际上,来自同一反射点的地震反射振幅在不同炮检距上是不同的,并且反射波形也随炮检距的变化而发生变化。

这种地震反射振幅、波形特征随炮检距的变化关系很复杂,主要原因就在于不同炮检距的地震波经过的地层结构、弹性性质、岩性组合等许多方面都是不同的。

叠加破坏了真实的振幅关系,同时损失了横波信息。

叠前反演通过叠前地震信息随炮检距的变化特征,来揭示岩性和油气的关系。

叠前反演的理论基础是地震波的反射和透射理论。

理论上讲,利用反射振幅随入射角的变化规律可以实现全部岩性参数的反演,提取纵波速度、横波速度、纵横波速度比、岩石密度、泊松比、体积模量、剪切模量等参数。

叠后地震剖面相当于零炮检距的自激自收记录。

与叠前反演不同,叠后反演只能得到纵波阻抗。

虽然叠后反演与叠前反演想必有很多不足之处,但由于其技术方法成熟完备,到目前为止,叠后反演仍然是主流的反演类型,是储层预测的核心技术。

介绍几种叠后反演方法:1)道积分:利用叠后地震资料计算地层相对波阻抗(速度)的直接反演方法。

地震反演技术简介在上世纪70~80年代,地震反演作为地球物理学的一个重要进展得到了广泛的赞扬,获得广泛应用;地震反演技术能够帮助解释人员确定地层单元而不仅仅是通过反射波确定地层单元的边界,而且能直接进行深度域成图。

在一个竞争的市场环境中,开发出了很多不同的反演算法,在基本递归反演方法的基础上不断取得进进展,一下简要介绍几种基本的地震反演方法。

主要分三大类:1、基于地震数据的声波阻抗反演:其结果有两种:相对阻抗反演(常说的道积分)与绝对阻抗反演。

主要算法有:递归反演(早期的地震反演算法)与约束稀疏脉冲反演(优化的地震反演算法)。

这种反演受初始模型的影响小,忠实于地震数据,反映储层的横向变化可靠;但分辨率有限,无法识别10米以下的薄砂层。

2、基于模型的测井属性反演:此种反演可以得到多种测井属性的反演结果,分辨率较高(可识别2-6米的薄层砂岩);但受初始模型的影响严重,存在多解性,只有井数多(工区内至少有10口以上的井,分布合理,且要求反演的属性与阻抗相关),才能得到较好的结果。

3、基于地质统计的随机模拟与随机反演:此种算法可以进行各种测井属性的模拟与岩性模拟,分辨率高(可识别2-6米的薄层砂岩),能较好的反映储层的非均质性,受初始模型的影响小,在井点处忠实于井数据,在井间忠实于地震数据的横向变化,最终得到多个等概率的随机模拟结果;但要求工区内至少有6-7口井,且分布较合理,才能得到好的模拟结果。

道积分道积分技术出现,为广大少井无井地区岩性及油气预测提供了新的途径,它能得到类似于虚速度测井的新方法,其结果对应于地层的波阻抗,它最大优点是不像虚速度测井那样依赖于井的资料和地球物理学家的经验。

尽管道积分剖面不能像GLOG波阻抗剖面那样反映地层绝对速度,而只能反映其相对速度大小,但是它反映出的层位与GLOG剖面是一样的,甚至在反映的细节上还比它多,对薄层识别也非常有利,因此道积分剖面能用于岩性和油气层解释。

我所要做的是基于原始资料的反演---叠前地震反演----数学算法----线性反演和非线性反演---实现的方式基于最大后验概率准则算法反褶积的模拟退火我所要做的是:综合地震、测井和地质等资料得到的波阻抗曲线、层位解释结果和岩性信息,确定一个初始波阻抗模型。

把地震道的估计结果与实际地震道相比,得到剩余误差值。

利用这个误差,通过随机算法模拟退火在噪声和模型协方差估计值得约束下,迭代修改模型,直到获得一个可以接受的剩余误差为止。

最终控制反演过程的稳定性与分辨率,进而处理出高质量的波阻抗剖面。

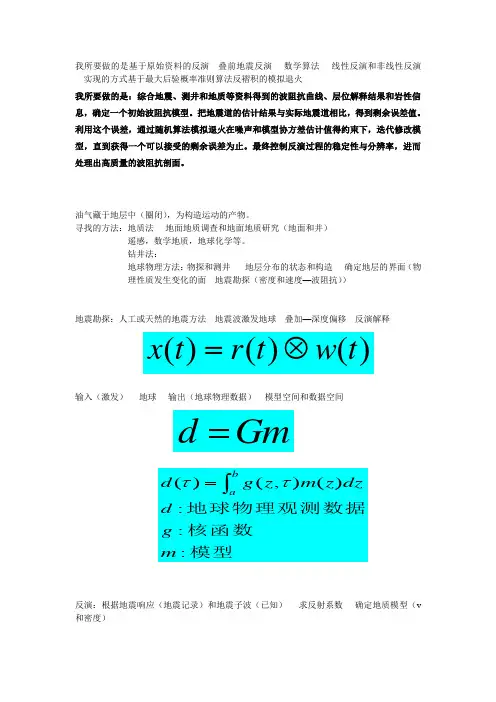

油气藏于地层中(圈闭),为构造运动的产物。

寻找的方法:地质法----地面地质调查和地面地质研究(地面和井)遥感,数学地质,地球化学等。

钻井法:地球物理方法:物探和测井-----地层分布的状态和构造----确定地层的界面(物理性质发生变化的面---地震勘探(密度和速度—波阻抗))地震勘探:人工或天然的地震方法---地震波激发地球---叠加—深度偏移---反演解释输入(激发)----地球----输出(地球物理数据) 模型空间和数据空间反演:根据地震响应(地震记录)和地震子波(已知)----求反射系数----确定地质模型(v 和密度) )()()(t w t r t x ⊗=Gm d =模型核函数地球物理观测数据:::)(),()(m g d dz z m z g d b a ⎰=ττ地震的褶积模型:地震的子波与反射系数的褶积得到地震记录;每个分界面都对应一个反射系数的界面,每个分界面的反射系数与子波的褶积,得到每个界面的子波,总的叠加—地震响应。

子波的反射系数越大对应着界面的振幅越大。

子波的相位为0,波峰对应着正的反射系数。

由于子波不是尖脉冲,有一定的延伸长度,叠加后会发生变化----真解与假解当地层的厚度大于子波的延伸长度时,可以用波峰识别高速层顶面,用波谷识别低速层顶面—真解。

当地层的厚度小于子波的延伸长度时,会造成波的叠加—假解。

反演技术前言一. 反演的概念、目的二. 反演的发展历史及趋势三. 反演的基本方法四. 地震反演难题的解决方案五. 反演的实质六. 反演的基本流程七. AVO反演处理简介前言地震、测井、钻井是石油工作者认识地下地质构造、地层、岩性、物性、含油气性的最重要的信息来源。

虽然测井、钻井仅能提供井孔附近的有关信息,尤其是有关岩性、物性、含油气性的信息,但是这些信息往往具有很高的分辨率,可信度、准确性,能确切地指出含油气层的位置,定量化分析与储层、油藏有关的参数。

然而一个油气田勘探、开发方案的设计、实施、调整仅靠测井、钻井资料是远远不够的,必须与地震资料相结合进行综合分析才能取得良好效果。

地震资料的分辨率虽然远远不及测井、钻井,但是随着地震勘探技术的发展,从光电记录、模拟记录到数字记录,从二维到三维,地震资料的信噪比、分辨率、成像的准确性都获得了极大的提高,由于地震资料包含大量地下地质信息,覆盖面积广,具有三维特性,所以这项技术的使用越来越受到石油工作者的重视,如何利用地震资料研究地下地质构造、地层?如何进行储层预测、油藏描述?如何进行油藏、含油气层的预测?这些问题促使地球物理学家、地质学家开发应用了一系列地震资料特殊处理技术,如地震资料反演技术、地震属性分析技术、AVO 分析技术,这些技术充分利用测井、钻井、地震的长处,使人们对地下储层、油藏的研究从点到面、从二维到三维、从三维可视化研究到油藏动态监测、从定性研究到定量化研究,大大提高了钻探成功率,有效地指导了油田开发,为提高油田最终采收率起到了积极的作用,因此地震技术被列为二十一世纪石油工业发展的首要技术,相信地震资料特殊处理技术(地震资料反演技术、地震属性分析技术、AVO分析技术)也必将在我国油田勘探、开发中起到越来越重要的作用。

一. 反演的概念、目的地震资料反演技术就是充分利用测井、钻井、地质资料提供的丰富的构造、层位、岩性等信息,从常规的地震剖面推导出地下地层的波阻抗、密度、速度、孔隙度、渗透率、沙泥岩百分比、压力等信息。

地震反演方法概述地震反演是地球物理学中一种重要的方法,它通过分析地震波的传播和干涉现象,来推断地球内部结构和性质的手段。

地震反演方法广泛应用于地球内部结构研究、油气勘探和地震监测等领域。

本文将对几种常见的地震反演方法进行概述,并介绍其原理和应用。

一、层析成像法层析成像法是一种常见且较为简单的地震反演方法。

它基于地震波在地下传播的散射和衍射现象,通过收集地震记录并运用数学模型进行重构,来获得地下结构的图像。

层析成像法通常分为正演和反演两个步骤。

在正演过程中,我们根据地下介质密度、速度等参数,通过数值模拟计算地震波的传播路径和特征。

而在反演过程中,我们则根据实际观测的地震记录,通过优化算法来调整模型参数,以使计算结果与观测结果尽可能匹配。

通过多次迭代,最终得到地下结构的层析图像。

层析成像法在地球物理勘探、地震监测和地质调查中得到了广泛的应用。

它可以提供地下埋藏物、地质构造和油气储层的信息,对于资源勘探和环境灾害预测都具有重要意义。

二、全波形反演法全波形反演法是一种较为复杂但是精确度较高的地震反演方法。

它利用地震波传播的全部信息,即全波形数据,来获取地下介质的详细结构和性质。

全波形反演法需要对地下介质的密度、速度和衰减等参数进行高精度的估计。

全波形反演法的原理是通过对比模拟的地震波与实际观测波形之间的差异,来优化反演模型参数。

反演过程中,我们需要利用正演模拟得到的地震记录与实际观测记录之间的残差进行匹配,从而获取最优的地下介质参数。

全波形反演法在油气勘探、地球内部结构研究和地震灾害监测等方面具有重要应用价值。

它对于解决复杂地下介质中的高分辨率问题以及水下地质灾害预测等领域具有重要意义。

三、统计反演法统计反演法是一种基于概率统计理论的地震反演方法。

它通过对大量地震记录的分析与统计,来获得地下介质的统计属性和模型参数。

统计反演法在解决地球内部介质的不确定性和非均匀性方面具有独特优势。

统计反演法利用统计学的方法,构建许多模型样本,通过与实际观测数据的比较,从而推断地下介质的分布和性质。

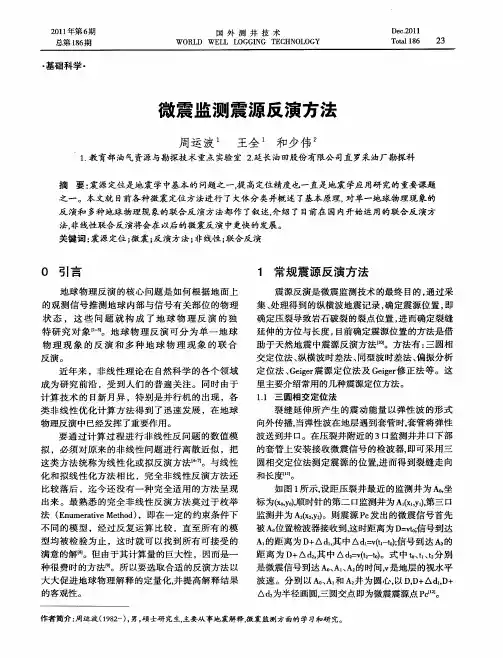

微地震监测技术及应用随着非常规致密砂岩气、页岩气藏的开采开发,压裂技术在储层改造中起着举足轻重的作用,而微地震监测技术是评价压裂施工效果的关键且即时的技术之一。

根据微地震监测处理高精度地反演微震位置,从而预测压裂裂缝的发展趋势及区域,对压裂施工效果进行跟踪及评判,同时也为后期油气藏的开采和开发提供技术指导。

第一节微地震监测技术原理与发展微地震监测技术是通过观测、分析生产活动中所产生的微小地震事件来监测生产活动的影响、效果及地下状态的地球物理技术,其基础是声发射学和地震学。

与地震勘探相反,微地震监测中震源的位置、发震时刻、震源强度都是未知的,确定这些因素恰恰是微地震监测的首要任务。

微地震是一种小型的地震(mine tremor or microseismic)。

在地下矿井深部开采过程中发生岩石破裂和地震活动,常常是不可避免的现象。

由开采诱发的地震活动,通常定义为,在开采坑道附近的岩体内因应力场变化导致岩石破坏而引起的那些地震事件。

开采坑道周围的总的应力状态。

是开采引起的附加应力和岩体内的环境应力的总和。

一、技术背景岩爆是岩石猛烈的破裂,造成开采坑道的破坏,只有那些能够引起矿区附近的地区都受到破坏的地震事件才叫做冲击地压或煤爆、“岩爆”。

对地下开采诱发的地震活动性的研究表明,矿震不一定全都发生在开采的地点,且不同地区的最大震级也不相同,但矿震深度一般对应于开采挖掘的深度。

每年在一些矿区的地震台网能记录到几千个地震事件,只有几个是岩爆。

在由开采引起的地震事件的大的系列里,岩爆只是其中很小的一个分支。

对矿山地震、微地震及冲击地压的观测具有一致性,但应用到实际生产中必须区别对待。

二、微地震技术的发展基于微震监测的裂缝评价技术正发展成为油层压裂生产过程中直观而又可靠的技术。

近几年来,国内众多油气田纷纷投入人力、物力和资金,积极开展该技术的应用与研究工作,广泛用于油气勘探开发工作。

2011年,东方物探公司投入专项资金,积极开展压裂微地震监测技术研究,压裂微地震监测技术水平得到快速提升。