《相似三角形的性质(1)》教学设计

- 格式:doc

- 大小:81.50 KB

- 文档页数:3

相似三角形的性质一、课堂目标•掌握相似三角形的定义和性质•能够通过相似三角形的性质求解实际问题•培养学生观察、归纳和推理的能力,提高数学思维素养二、课堂准备•板书工具、黑板粉笔•课件、投影仪•课本及练习册•相关教学素材和示例三、教学过程1. 导入环节(5分钟)教师在黑板上先画出两个相似三角形,引导学生通过观察和描述,找出两个三角形之间的相似性质,并引出相似三角形的定义。

2. 新知探究(20分钟)教师向学生介绍相似三角形的性质,重点讲解以下三个性质:1.对应角相等性质:两个三角形对应的角相等,则这两个三角形相似。

2.对应边成比例性质:两个相似三角形的对应边成比例。

3.每个角的对边成比例性质:在两个相似三角形中,每个角的对边成比例。

通过教师的演示和讲解,引导学生逐步理解相似三角形的定义和性质,掌握相似三角形性质的关键内容。

3. 拓展应用(30分钟)教师给学生讲解实际生活中用到相似三角形的问题,例如:有一根高度为5米的杆子,从杆子顶端向地面投掷石子,石子落地点离杆子底部水平距离为3米。

如果再往杆子前方走20米再投掷,石子落地点距离杆子底部水平距离为多少米?引导学生围绕这个问题进行思考和推理,列出相关的三角形比例关系式,并运用相似三角形的性质和比例关系式求解实际问题。

4. 锻炼巩固(15分钟)提供一些与相似三角形相关的练习题,要求学生在课堂上独立完成并加以讲解。

例如:•两个三角形的对应角分别是60°和30°,则这两个三角形是否相似?•在三角形ABC和三角形DEF中,∠A=∠D,∠B=∠E,则这两个三角形是否相似?•两个相似三角形的对应边分别为3和4和6和8,这两个三角形的周长之比是多少?5. 课堂总结(10分钟)教师对相似三角形的性质进行总结,强调相似三角形的应用领域和实际意义,并提出练习的建议和展望,鼓励学生深入思考和探究。

四、作业布置1.完成课本中与相似三角形相关章节的练习题。

2.独立解决一道应用题,并在课堂上汇报。

教学内容:相似三角形的性质(一)教学目标:1、知识与技能理解并初步掌握相似三角形对应高的比,对应角平分线的比和对应中线的比等于相似比,并能用于解决简单问题。

2、过程与方法经历探索相似三角形中对应线段比与相似比的关系的过程,理解相似多边形的性质,提高学生解决问题的能力。

3、情感、态度与价值观培养学生的探索精神和合作意识,增强学生的应用意识。

教学重点:相似三角形中对应线段比值的推导;运用相似三角形的性质解决实际问题.教学难点:相似三角形的性质的运用.教学用具:多媒体课件;三角板,圆规等.教学过程:一、创设情景,引入新课1、回顾与思考。

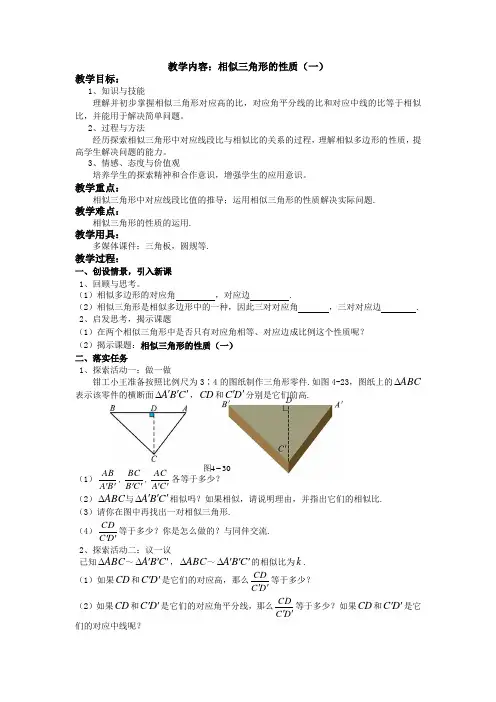

(1)相似多边形的对应角 ,对应边 .(2)相似三角形是相似多边形中的一种,因此三对对应角 ,三对对应边 .2、启发思考,揭示课题(1)在两个相似三角形中是否只有对应角相等、对应边成比例这个性质呢?(2)揭示课题:相似三角形的性质(一)二、落实任务1、探索活动一:做一做钳工小王准备按照比例尺为3∶4的图纸制作三角形零件.如图4-23,图纸上的ABC ∆表示该零件的横断面C B A '''∆,CD 和D C ''分别是它们的高.(1)B A AB '',C B BC '',C A AC ''各等于多少? (2)ABC ∆与C B A '''∆相似吗?如果相似,请说明理由,并指出它们的相似比.(3)请你在图中再找出一对相似三角形.(4)D C CD ''等于多少?你是怎么做的?与同伴交流. 2、探索活动二:议一议已知ABC ∆~C B A '''∆,ABC ∆~C B A '''∆的相似比为k .(1)如果CD 和D C ''是它们的对应高,那么DC CD ''等于多少? (2)如果CD 和D C ''是它们的对应角平分线,那么D C CD ''等于多少?如果CD 和D C ''是它们的对应中线呢?304-图314-图(4)通过以上探索,你发现了什么?3、探索活动三:尝试运用如图4-31,AD 是ABC ∆的高,点P ,Q 在BC 边上,点R 在AC 边上,点S 在AB 边上,cm BC 60=,cm AD 40=,四边形PQRS 是正方形.(1)ASR ∆与ABC ∆相似吗?为什么?(2)求正方形PQRS 的边长. 三、学习探究1、自主探究(1)学生按上述探索活动要求,独立、认真完成活动任务。

沪科版数学九年级上册22.3《相似三角形的性质》(第1课时)教学设计一. 教材分析《相似三角形的性质》是沪科版数学九年级上册第22章第三节的内容。

本节内容是在学生已经掌握了相似三角形的定义和性质的基础上进行进一步的探究。

教材通过一系列的探究活动,让学生了解相似三角形的性质,并能够运用这些性质解决实际问题。

本节内容是整个相似三角形知识体系的重要组成部分,对于学生理解和掌握相似三角形的知识有着至关重要的作用。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的数学基础,对于相似三角形的定义和性质已经有了一定的了解。

但是,学生对于相似三角形的性质的理解还比较肤浅,需要通过实际的操作和探究活动来加深理解。

同时,学生的探究能力和解决问题的能力还需要进一步的培养。

三. 教学目标1.了解相似三角形的性质,并能够运用性质解决实际问题。

2.培养学生的探究能力和解决问题的能力。

3.提高学生的数学思维能力和逻辑推理能力。

四. 教学重难点1.相似三角形的性质的掌握和运用。

2.探究活动的设计和实施。

五. 教学方法1.采用问题驱动的教学方法,引导学生通过实际问题来探究相似三角形的性质。

2.采用合作学习的教学方法,让学生在小组合作中共同解决问题,培养学生的合作能力。

3.采用探究式的教学方法,让学生通过实际操作和思考来得出相似三角形的性质,培养学生的探究能力。

六. 教学准备1.准备相关的教学材料和道具,如三角板、直尺等。

2.设计好相关的探究活动。

3.准备好多媒体教学设备。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过一个实际问题来导入新课,例如:在同一平面内,有两个三角形,它们的对应边的比相等,对应角也相等,问这两个三角形是什么关系?2.呈现(10分钟)教师通过PPT或者黑板来呈现相似三角形的性质,让学生观察和思考,引导学生通过实际操作来验证这些性质。

3.操练(10分钟)教师让学生进行实际的操作,用三角板和直尺来构造相似三角形,并验证相似三角形的性质。

沪科版数学九年级上册22.3《相似三角形的性质》教学设计1一. 教材分析《相似三角形的性质》是沪科版数学九年级上册第22章第3节的内容。

本节内容是在学生已经掌握了相似三角形的概念和判定方法的基础上进行授课的。

本节课的主要内容有:相似三角形的性质,相似三角形的对应边成比例,相似三角形的对应角相等,以及相似三角形的面积的比等于相似比的平方。

这些性质是解决一些几何问题的重要工具,也是初中数学中的重要知识点。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的数学基础,对相似三角形的概念和判定方法已经有了一定的了解。

但是,对于相似三角形的性质的理解和应用还有一定的困难。

因此,在教学过程中,需要引导学生通过观察、操作、思考、交流等活动,自主探索和发现相似三角形的性质,从而提高他们的数学思维能力和解决问题的能力。

三. 教学目标1.理解相似三角形的性质,掌握相似三角形的对应边成比例,相似三角形的对应角相等,以及相似三角形的面积的比等于相似比的平方。

2.能够运用相似三角形的性质解决一些几何问题。

3.培养学生的观察能力、操作能力、思考能力和交流能力。

四. 教学重难点1.教学重点:相似三角形的性质,相似三角形的对应边成比例,相似三角形的对应角相等,以及相似三角形的面积的比等于相似比的平方。

2.教学难点:相似三角形的性质的灵活运用。

五. 教学方法1.采用问题驱动的教学方法,引导学生通过观察、操作、思考、交流等活动,自主探索和发现相似三角形的性质。

2.运用多媒体辅助教学,展示相似三角形的性质的证明过程,帮助学生直观地理解相似三角形的性质。

3.采用小组合作学习的方式,让学生在小组内进行讨论和交流,培养学生的合作意识。

六. 教学准备1.多媒体教学设备。

2.相似三角形的性质的PPT课件。

3.相似三角形的性质的习题。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式引导学生回顾相似三角形的概念和判定方法,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(10分钟)教师通过PPT课件展示相似三角形的性质,让学生直观地感受相似三角形的性质。

《相似三角形的性质》教学设计

对应边上的高之比为____,对应边上的中线的比为____。

课堂练习(2)

如图,电灯A 在横杆DE 的正上方,DE 在灯光下的影子为BC 且DE ∥BC ,DE =2m,BC =5m.点A 到DE 的距离为1m ,则A 到BC 的距离为_____.

课堂练习(3)

如图是一个照相机成像的示意图。

如果底片AB 宽35mm ,焦距是70mm ,拍摄5m 外的景物A ′B ′有多宽如果焦距是50mm 呢

以上问题由学生先自主解答,然后由老师提问并评讲。

[小结]

师:这节课你学到了什么请自主小结。

主要内容:

相似三角形对应高的比、对应中线的比和对应角平分线的比都

A

B

C

D

E。

25.5 相似三角形的性质(1)教与学目标:1、经历探索相似三角形性质的过程,理解并掌握相似三角形对应高、对应中线、对应角平分线的比等性质.2、通过实践体会相似三角形的性质,会用性质解决相关的问题.3﹑通过相似形性质的学习,感受交流合作学习的愉快和成功的喜悦4﹑体会转化、类比、归纳等数学思想方法教与学重点:相似三角形的性质及应用教与学难点:相似三角形性质的探究教与学过程:一、创设问题情境、引入新课1、知识回顾:相似三角形的定义、相似比。

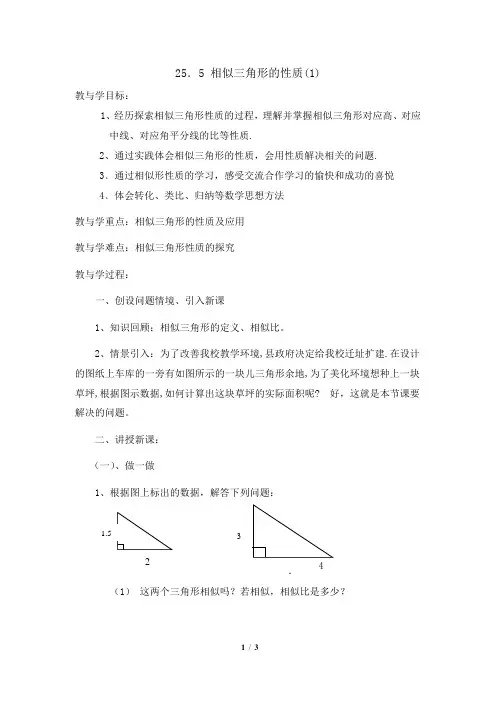

2、情景引入:为了改善我校教学环境,县政府决定给我校迁址扩建.在设计的图纸上车库的一旁有如图所示的一块儿三角形余地,为了美化环境想种上一块草坪,根据图示数据,如何计算出这块草坪的实际面积呢? 好,这就是本节课要解决的问题。

二、讲授新课:(一)、做一做1、根据图上标出的数据,解答下列问题:4(1) 这两个三角形相似吗?若相似,相似比是多少?2 34(2)求这两个三角形对应中线、对应角平分线的比。

(3)求这两个三角形斜边上高的比(二)、巩固新知1.相似三角形对应边的比为3∶5 ,那么相似比为___________,对应边上高的比为______。

变化:相似三角形对应边的比为0.5时呢?2.两个相似三角形对应高的比是 4 :9 ,则相似比是,3.已知:△ABC∽△A′B′C′, 它们的周长分别为60cm和72cm,且AB=15cm,B′C′=24cm。

求:① BC, AC, ② A′B′, A′C′(三)、大家谈谈两个相似三角形对应角平分线的比、对应中线的比是否也等于相似比?(四)、总结归纳:相似三角形对应中线的比等于相似比.相似三角形对应角平分线的比等于相似比.相似三角形对应高的比等于相似比.三、巩固训练(一)判断题1、相似三角形中,对应线段的比都等于相似比()2、相似三角形中高的比、中线的比、角平分线的比都等于相似比()3、两个相似三角形对应角平分线的比1∶3,它们的对应高的比为1∶3()(二)填空题4.两个相似三角形对应高的比为2:5,则对应角平分线的比为________, 周长比为_______.5.两个相似三角形对应高的比为2:5,则对应角平分线的比为______, 周长比为_______.四、课堂小结:谈谈本节课你有哪些收获?五、教与学反思:。

《相似三角形性质》教学反思篇1《相似三角形的性质》是北师大版九年级上册第四章第七小节内容。

本节课的教学重点是探索相似三角形的性质并能用相似三角形的性质解决简单的实际问题。

实际上就是在了解相似三角形基本性质和判定方法的基础上,进一步研究相似三角形的特性,以完成对相似三角形的全面研究。

这节课我以合作探究的形式展开,让学生探究发现结论,体验成功的乐趣,培养学生探究问题的科学态度,促进创造性思维的发展。

通过学生独立思考、小组交流、学生展示、师生共评等环节,让学生在学习探究中,体会、理解、掌握相似三角形对应中线的比、对应高的比、对应角平分线的比都等于相似比。

并通过教师设问,学生大胆猜想,分组交流讨论,类比得出相似三角形对应线段的比等于相似比这一结论。

在此基础上,让学生趁热打铁,适时训练,在“我来抢答”环节中,设置了不同层次的问题,以使不同层次的同学都能获得应用知识的快乐,激发学生的学习热情,特别是练习第3题,涉及到了分类讨论的思想,使学生在学习的同时渗透数学的思想与方法,为学生的终身学习打下基础。

学以致用环节中,我对教材稍作处理,所增添的题为后面二次函数的学习做好铺垫,在作业的设计上体现了分层布置,同时课外作业主要是为了拓展学生的思维,提高学生思考问题、分析问题、解决问题的能力,同时进一步体会分类讨论的数学思想。

本节课总体上学生的学习积极性高,参与率高,而且学生能做到在自己独立思考的基础上,与同伴交流互动,大胆发言,小结部分也能对照目标进行自查。

但是在今后教学中,特别是在学生活动中,教师还是应该给学生稍微留出相对宽松的时间和空间,多让学生去展示,学会去放手,让学生自身在经历中成长,在交流中获知和进步。

《相似三角形性质》教学反思篇2我在上《相似三角形的性质》这节课时,先复习全等三角形的性质:全等三角形的对应角相等;对应边相等;对应中线、对应角平分线、对应高线相等;周长相等;面积相等。

根据全等三角形是特殊的相似三角形,诱导学生们在类比中,猜想相似三角形的性质,同学们积极性很高,抢着猜,猜完后,我又重点对三角形中的中线、角平分线、高线、周长、面积在相似三角形中与相似比的关系进行了讲解。

的关系.

一、复习回顾 相似三角形的判定方法有哪些?相似三角形有哪些性质? 三角形有哪些相关的线段? 二、共同探究,获取新知 已知:如图,△ABC ∽△A ′B ′C ′,它们的相似比为k ,AD ,A ′D ′是对应高.求证:AD A ′D ′=AB A ′B ′=k. 师:这个题目中已知了哪些条件? 生:△ABC 和△A ′B ′C ′相似,这两个三角形的相似比是k ,AD ,A ′D ′分别是它们的高.学生思考后回答:因为△ABC 和△A ′B ′C ′相似,由相似三角形的对应角相等,所以∠B =∠B ′,∠ADB =∠A ′D ′B ′=90°.根据两角对应相等的两个三角形相似得到△ABD 和△A ′B ′D ′相似.

学生写出证明过程.

如图,△ABC ∽△A ′B ′C ′,它们的相似比为k ,AD ,A ′D ′是对应的中线

求证:AD A ′D ′=AB

A ′

B ′=k. 活动2.已知:如图,△AB

C ∽△A ′B ′C ′,它们的相似比为k ,A

D ,A ′D ′分别是∠BAC 和∠B ′A ′C ′的平分线. 求证:AD A ′D ′=AB A ′B ′=k. 于是我们就得到了相似三角形的一个性质定理. 定理1 相似三角形对应高的比、对应中线的比和对应角平分线的比都等于相似比. 例 如图,AD 是△ABC 的高,AD =h ,点R 在AC 边上,点S 在AB 边上,SR ⊥AD ,垂足为E.

当SR =12BC 时,求DE 的长.如果SR =13

BC 呢? 作业:教科书P39, 2,。

相似三角形的性质(1)教学设计课题:相似三角形的性质(1)教学内容:相似三角形对应中线的比、对应角平分线的比、对应高的比都等于相似比;相似三角形对应线段的比等于相似比;相似三角形性质的应用。

教学目标:(一)知识技能:经历探索相似三角形中对应线段比值与相似比的关系的过程,理解相似三角形的性质。

利用相似三角形的性质解决一些实际问题.(二)能力目标:培养学生的探索精神和合作意识;通过运用相似三角形的性质,增强学生的应用意识.在探索过程中发展学生类比的数学思想及全面思考的思维品质.(三)情感、态度与价值观目标:在探索过程中发展学生积极的情感、态度、价值观,体现解决问题策略的多样性.重、难点:重点:相似三角形的性质定理难点:相似三角形性质定理的应用教学方法:引导、探究、合作、交流三、教学过程:一、知识回顾:1、相似三角形的定义是什么?2、相似多边形的对应边、对应角有什么关系吗?3、相似三角形的判别方法有哪些?二、情景引入,出示目标房梁立柱问题三、讲授新课:本环节我分两部分进行,第一部分是探究活动得出相似三角形的性质定理以及对应线段的比等于相似比等性质,第二部分是典例解析。

(一)探究活动一相似三角形对应高的比与相似比的关系:在生活中,我们经常利用相似的知识解决建筑类问题.如图,小王依据图纸上的△ABC,以1:2的比例建造了模型房梁△A’B’C’,CD和C/D/分别是它们的立柱。

(1)试写出△ABC与△A’B’C’的对应边之间的关系,对应角之间的关系。

(2)△ACD与△A’B’C’相似吗?为什么?如果相似,指出它们的相似比。

(3)如果CD=1.5cm,那么模型房的房梁立柱有多高?(4)据此,你可以发现相似三角形怎样的性质?(二)探究活动二教师通过对三角形重要线段的提示,引导学生去尝试类比探究相似三角形对应中线的比、对应角平分线的比学生自主探究后,与组内其他成员交流:比较三个结论的证明过程有什么相同和不同之处.四、展示交流:1.抽小组汇报探究过程,引导评议纠错完善。

4.7 相似三角形的性质(一)●教学目标(一)教学知识点相似三角形对应高的比,对应角平分线的比和对应中线的比与相似比的关系.(二)能力训练要求1. 熟练应用相似三角形的性质:对应高的比、对应角平分线的比、对应中线的比都等于相似比。

2.利用相似三角形的性质解决一些实际问题.(三)情感与价值观要求1.通过探索相似三角形中对应线段的比与相似比的关系,培养学生的探索精神和合作意识.2.通过运用相似三角形的性质,增强学生的应用意识.●教学重点1.相似三角形中对应线段比值的推导.2.运用相似三角形的性质解决实际问题.●教学难点相似三角形的性质的运用.●教学方法引导启发式●教具准备投影片两张第一张:(记作§4.7.1 A)第二张:(记作§4.7.1 B)●教学过程Ⅰ.创设问题情境,引入新课[师]在前面我们学习了相似多边形的性质,知道相似多边形的对应角相等,对应边成比例,相似三角形是相似多边形中的一种,因此三对对应角相等,三对对应边成比例.那么,在两个相似三角形中是否只有对应角相等、对应边成比例这个性质呢?本节课我们将进行研究相似三角形的其他性质.Ⅱ.新课讲解1.做一做[生]解:(1)B A AB ''=C B BC ''=C A AC ''=43 (2)△ABC ∽△A ′B ′C ′∵B A AB ''=C B BC ''=C A AC '' ∴△ABC ∽△A ′B ′C ′,且相似比为3∶4.(3)△BCD ∽△B ′C ′D ′.(△ADC ∽△A ′D ′C ′)∵由△ABC ∽△A ′B ′C ′得∠B =∠B ′∵∠BCD =∠B ′C ′D ′∴△BCD ∽△B ′C ′D ′(同理△ADC ∽△A ′D ′C ′)(4)D C CD ''=43 ∵△BDC ∽△B ′D ′C ′∴D C CD ''= C B BC ''=43 2.议一议已知△ABC ∽△A ′B ′C ′,△ABC 与△A ′B ′C ′的相似比为k .(1)如果CD 和C ′D ′是它们的对应高,那么D C CD ''等于多少? (2)如果CD 和C ′D ′是它们的对应角平分线,那么D C CD ''等于多少?如果CD 和C ′D ′是它们的对应中线呢?[师]请大家互相交流后写出过程.[生甲]从刚才的做一做中可知,若△ABC ∽△A ′B ′C ′,CD 、C ′D ′是它们的对应高,那么D C CD ''=C B BC ''=k . [生乙]如图②,△ABC ∽△A ′B ′C ′,CD 、C ′D ′分别是它们的对应角平分线,那么D C CD ''= C A AC ''=k .图②∵△ABC ∽△A ′B ′C ′∴∠A =∠A ′,∠ACB =∠A ′C ′B ′∵CD 、C ′D ′分别是∠ACB 、∠A ′C ′B ′的角平分线.∴∠ACD =∠A ′C ′D ′∴△ACD ∽△A ′C ′D ′∴D C CD ''= CA AC ''=k . [生丙]如图③中,CD 、C ′D ′分别是它们的对应中线,则D C CD ''= C A AC ''=k .图③∵△ABC ∽△A ′B ′C ′∴∠A =∠A ′,C A AC ''= B A AB ''=k . ∵CD 、C ′D ′分别是中线 ∴D A AD ''=B A AB ''221=B A AB ''=k . ∴△ACD ∽△A ′C ′D ′ ∴DC CD ''= C A AC ''=k . 由此可知相似三角形还有以下性质. 相似三角形对应高的比、对应角平分线的比和对应中线的比都等于相似比.3.例题讲解 R=Ⅲ.课堂练习如果两个相似三角形对应高的比为4∶5,那么这两个相似三角形的相似比是多少?对应中线的比,对应角平分线的比呢?(都是4∶5).Ⅳ.课时小结本节课主要根据相似三角形的性质和判定推导出了相似三角形的性质:相似三角形的对应高的比、对应角平分线的比和对应中线的比都等于相似比.Ⅴ.课后作业完成习题Ⅵ.活动与探索图⑤如图⑤,AD ,A ′D ′分别是△ABC 和△A ′B ′C ′的角平分线,且B A AB ''=D B BD ''=D A AD '' 你认为△ABC ∽△A ′B ′C ′吗?解:△ABC ∽△A ′B ′C ′成立. ∵B A AB ''=D B BD ''=D A AD '' ∴△ABD ∽△A ′B ′D ′∴∠B =∠B ′,∠BAD =∠B ′A ′D ′∵∠BAC =2∠BAD ,∠B ′A ′C ′=2∠B ′A ′D ′∴∠BAC =∠B ′A ′C ′∴△ABC ∽△A ′B ′C ′如图⑥,CD 是Rt △ABC 的斜边AB 上的高.图⑥(1)则图中有几对相似三角形.(2)若AD =9 cm,CD =6 cm,求BD .(3)若AB =25 cm,BC =15 cm,求BD . 解:(1)∵CD ⊥AB∴∠ADC =∠BDC =∠ACB =90° 在△ADC 和 △ACB 中∠ADC =∠ACB =90°∠A =∠A∴△ADC ∽△ACB同理可知,△CDB ∽△ACB ∴△ADC ∽△CDB所以图中有三对相似三角形.(2)∵△ACD ∽△CBD ∴BDCD CD AD = 即BD669= ∴BD =4 (cm )(3)∵△CBD ∽△ABC ∴BCBD BA BC =. ∴152515BD = ∴BD =251515⨯=9 (cm ).。

数学教学设计 6.5 相似三角形的性质(1)

教学目标

1.探索相似三角形的性质,会运用相似三角形的性质解决有关的问题.

2.发展学生合情推理和有条理的表达能力.

教学重点 理解相似三角形的性质,能运用相似三角形的性质解决有关的问题. 教学难点

能根据已知条件,构建数学模型,有条理的说理.

教学过程(教师)

学生活动

设计思路 旧知回顾

如图,△ABC ∽△A ′B ′C ′,你能得到什么?

积极思考,回答问题——大多数学生会运用所学知识发表自己的观点:

∠A =∠A',∠B =∠B',∠C =∠C',

.

即:对应角相等、对应边成比例. 引导学生回忆相似三角形的相关内容,为学习新知识铺垫.

探索发现

如图,点D 、E 、F 分别是△ABC 各边的中点, (1)△DEF 与△ABC 相似吗?为什么? (2)这两个三角形的相似比是多少?

(3)这两个三角形的周长、面积有什么关系? 观察、思考,运用三角形相似的判定方法得

出△DEF 与△ABC 相似,并运用对应边的关系得出△DEF 与△ABC 相似比为1

2

,△DEF 的周

长与△ABC 的面积比为1

4.用类似的方法可以解

决变式后的问题.

通过特殊问题的研

究,发现两个相似三角形的周长比与面积比的规律,得出猜想.

继续取△DEF 的各边中点M 、N 、P ,得到下图.

(1)△MNP 与△ABC 相似吗?为什么? (2)这两个三角形的相似比是多少?

(3)这两个三角形的周长、面积有什么关系?

通过建模,培养学生的归纳能力.

推理猜测

根据刚才的探究,你有什么猜想? 1.相似三角形周长的比等于相似比.

观察、思考、感悟得出相似三角形的周长比与面积比的规律.

经历探究——感悟——猜想的过程.

A′

B′

C′

AB BC CA

A B B C C A ==

''''''C

A

B

F

D

E

C A

B

E D

F M N P

B

C

A。