2灾害地理学(1)

- 格式:pptx

- 大小:21.35 MB

- 文档页数:71

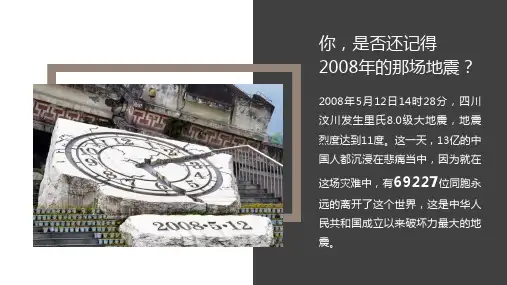

6.2 地质灾害课程标准课标解读1.运用资料,说明常见自然灾害的成因,了解避灾、防灾的措施。

1.理解掌握地震的发生的原因和地震构造2.知道震级与烈度的区别和影响因素3.能说出地震产生的影响,知道地震的主要分布地区4.理解掌握滑坡、泥石流的形成原因、影响,以及在我国的分布知识点01 地震1,地壳中的岩层在 的长期作用下,会发生 或 。

当积累起来的地应力超过岩层所能承受的限度时,岩层便会突然发生 或 ,使长期积聚起来的能量急剧地释放出来,并以 的形式向四周传播,使地面发生震动,称为地震。

2,地球内部岩层破裂引起震动的地方称为 。

震源到地面的垂直距离称为 。

地面正对着震源的那一点称为 。

地面上任何一点到震中的直线距离称为 。

把地面破坏程度相似的各点连接起来的曲线称为 。

3,地震能量的大小用 表示。

地震时某一地区地面受到的影响和破坏程度用 表示。

一次地震只有一个 ,但可以有多个 。

地震烈度的大小与 、 等有直接关系。

受 、 等影响,在震中距相同的地方,地震烈度有时相差很大。

4,地震会造成房屋倒塌,破坏道路、管道、通信等 ,导致人员伤亡和财产损失。

地震还会诱发 、 、 、 、 、有毒气体泄漏、疫病蔓延等灾害。

5,地震不仅破坏当地的资源环境和生态系统,还会造成家破人亡和生活突变,从而严重损害灾区人们的 。

这些影响具有一定的滞后性和隐蔽性,持续时间往往长久。

6,板块与板块交界处地壳极不稳定,是地震易发地区。

从世界范围看,地震集中分布在 和 地带。

我国地跨世界两大地震带,地震灾害发生范围广、频度高、强度大,目标导航知识精讲是世界上地震灾情最严重的国家之一。

我国地震灾害发生频繁的地区有、、、、、等。

【即学即练1】2016年上半年,台湾接连发生地震。

下图显示了其中两次地震的基本信息。

台湾正在致力于地震预警系统的建设,该系统可以在地震发生以后,在地震波传播到某地区前,提前几秒至数十秒发出警报,以减少伤亡。

读图,回答两次地震相比,高雄地震人员伤亡较多的原因是()①震级较高②震源较深③时值深夜④地处山区⑤人口稠密A.①②③B.②③④C.①③⑤D.②④⑤知识点02 滑坡和泥石流1,滑坡是山地上的岩体或土体,因、、及等原因,在作用下,沿一定的整体下滑的现象。

地理学在灾害风险评估和减灾中的应用地理学是研究地球表层的空间结构、地理现象及其规律的学科。

近年来,灾害频发成为全球性问题,对人类社会造成了巨大的损失。

地理学作为一门交叉学科,可以为灾害风险评估和减灾提供重要支持。

本文将就地理学在灾害风险评估和减灾中的应用进行探讨。

一、灾害风险评估中的地理学应用1. 灾害易发区划定地理学可以通过对地质构造、地表水文、地形地貌等地理要素的分析和综合考虑,确定灾害易发区范围。

例如,在地震风险评估中,地理学可以通过研究地壳运动规律和地震历史记录,判断地震易发区域,并提供科学依据进行防灾减灾规划。

2. 空间分析和模拟地理信息系统(GIS)是地理学在灾害风险评估中的重要工具,可以帮助研究人员对灾害影响范围进行精确评估。

通过收集、整理和分析空间数据,利用GIS技术进行灾害风险模拟和预测,可以推测灾害发生的可能性和可能造成的具体影响,为灾害管理决策提供科学依据。

3. 脆弱性评估地理学可以通过对人类社会系统和生态系统的脆弱性进行评估,揭示其对灾害的敏感性和易受损程度。

脆弱性评估中考虑的地理要素包括土地利用类型、城市规划、基础设施等,这些因素的综合分析可以帮助决策者识别易受灾区域,从而采取有效的减灾措施。

二、减灾中的地理学应用1. 天然资源利用规划地理学研究天然资源的分布、特性和可持续利用,可以为减灾工作提供支持。

例如,在地质灾害减灾中,地理学可以通过对地质灾害发生地区的古地震活动记录、地质构造条件和地质材料特性的研究,制定合理的资源开发方案,避免在潜在易受灾地区过度开发。

2. 空间规划与土地利用调整地理学可以通过研究城市土地利用问题,提出合理的空间规划方案,减少灾害风险。

例如,在城市洪涝灾害减灾中,地理学可以通过研究洪水的流动规律和城市排水系统的脆弱性,提出优化城市布局和改进城市排水系统的建议,降低洪涝灾害风险。

3. 灾后重建与社区规划地理学可以通过对灾后重建和社区规划进行研究,提出灾后重建策略和社区规划方案,减少灾害发生后的损失和影响。

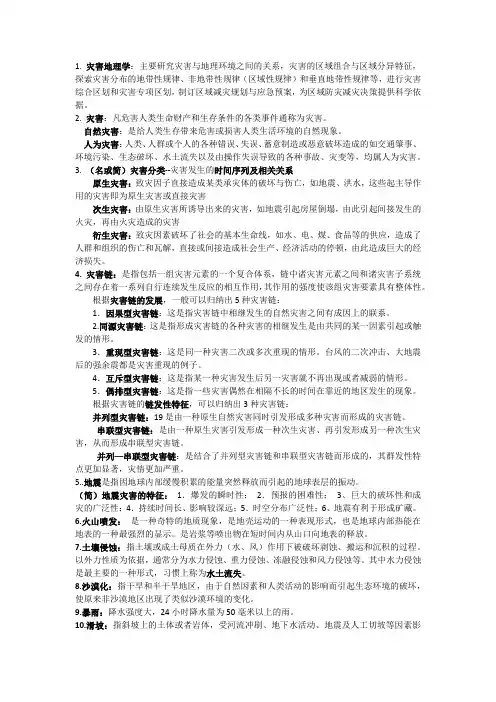

1. 灾害地理学:主要研究灾害与地理环境之间的关系,灾害的区域组合与区域分异特征,探索灾害分布的地带性规律、非地带性规律(区域性规律)和垂直地带性规律等,进行灾害综合区划和灾害专项区划,制订区域减灾规划与应急预案,为区域防灾减灾决策提供科学依据。

2. 灾害:凡危害人类生命财产和生存条件的各类事件通称为灾害。

自然灾害:是给人类生存带来危害或损害人类生活环境的自然现象。

人为灾害:人类、人群或个人的各种错误、失误、蓄意制造或恶意破坏造成的如交通肇事、环境污染、生态破坏、水土流失以及由操作失误导致的各种事故、灾变等,均属人为灾害。

3. (名或简)灾害分类--灾害发生的时间序列及相关关系原生灾害:致灾因子直接造成某类承灾体的破坏与伤亡,如地震、洪水,这些起主导作用的灾害即为原生灾害或直接灾害次生灾害:由原生灾害所诱导出来的灾害,如地震引起房屋倒塌,由此引起间接发生的火灾,再由火灾造成的灾害衍生灾害:致灾因素破坏了社会的基本生命线,如水、电、煤、食品等的供应,造成了人群和组织的伤亡和瓦解,直接或间接造成社会生产、经济活动的停顿,由此造成巨大的经济损失。

4. 灾害链:是指包括一组灾害元素的一个复合体系,链中诸灾害元素之间和诸灾害子系统之间存在着一系列自行连续发生反应的相互作用,其作用的强度使该组灾害要素具有整体性。

根据灾害链的发展,一般可以归纳出5种灾害链:1.因果型灾害链:这是指灾害链中相继发生的自然灾害之间有成因上的联系。

2.同源灾害链:这是指形成灾害链的各种灾害的相继发生是由共同的某一因素引起或触发的情形。

3.重现型灾害链:这是同一种灾害二次或多次重现的情形。

台风的二次冲击、大地震后的强余震都是灾害重现的例子。

4.互斥型灾害链:这是指某一种灾害发生后另一灾害就不再出现或者减弱的情形。

5.偶排型灾害链:这是指一些灾害偶然在相隔不长的时间在靠近的地区发生的现象。

根据灾害链的链发性特征,可以归纳出3种灾害链:并列型灾害链:19是由一种原生自然灾害同时引发形成多种灾害而形成的灾害链。

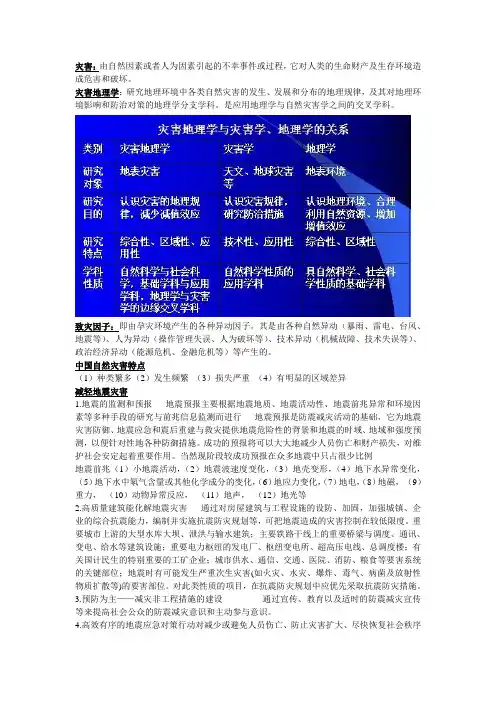

灾害:由自然因素或者人为因素引起的不幸事件或过程,它对人类的生命财产及生存环境造成危害和破坏。

灾害地理学:研究地理环境中各类自然灾害的发生、发展和分布的地理规律,及其对地理环境影响和防治对策的地理学分支学科。

是应用地理学与自然灾害学之间的交叉学科。

致灾因子:即由孕灾环境产生的各种异动因子。

其是由各种自然异动(暴雨、雷电、台风、地震等)、人为异动(操作管理失误、人为破坏等)、技术异动(机械故障、技术失误等)、政治经济异动(能源危机、金融危机等)等产生的。

中国自然灾害特点(1)种类繁多(2)发生频繁(3)损失严重(4)有明显的区域差异减轻地震灾害1.地震的监测和预报地震预报主要根据地震地质、地震活动性、地震前兆异常和环境因素等多种手段的研究与前兆信息监测而进行地震预报是防震减灾活动的基础,它为地震灾害防御、地震应急和震后重建与救灾提供地震危险性的背景和地震的时域、地域和强度预测,以便针对性地各种防御措施。

成功的预报将可以大大地减少人员伤亡和财产损失,对维护社会安定起着重要作用。

当然现阶段较成功预报在众多地震中只占很少比例地震前兆(1)小地震活动,(2)地震波速度变化,(3)地壳变形,(4)地下水异常变化,(5)地下水中氡气含量或其他化学成分的变化,(6)地应力变化,(7)地电,(8)地磁,(9)重力,(10)动物异常反应,(11)地声,(12)地光等2.高质量建筑能化解地震灾害通过对房屋建筑与工程设施的设防、加固,加强城镇、企业的综合抗震能力,编制并实施抗震防灾规划等,可把地震造成的灾害控制在较低限度。

重要城市上游的大型水库大坝、泄洪与输水建筑;主要铁路干线上的重要桥梁与调度、通讯、变电、给水等建筑设施;重要电力枢纽的发电厂、枢纽变电所、超高压电线、总调度楼;有关国计民生的特别重要的工矿企业;城市供水、通信、交通、医院、消防、粮食等要害系统的关键部位;地震时有可能发生严重次生灾害(如火灾、水灾、爆炸、毒气、病菌及放射性物质扩散等)的要害部位。

第二节地质灾害课标内容核心素养目标运用资料,说明常见自然灾害的成因1.具备一定的运用考察、调查等方式进行科学探究的意识和能力。

【地理实践力】2.能够通过区域分布图,了解世界火山地震带的分布和我国地质灾害严重区域。

【区域认知】3.通过分析地质灾害的关联性,说明地质灾害的变化过程。

【综合思维】4.正确对待地质灾害的发生,树立预防为主、监测预报的思想观念。

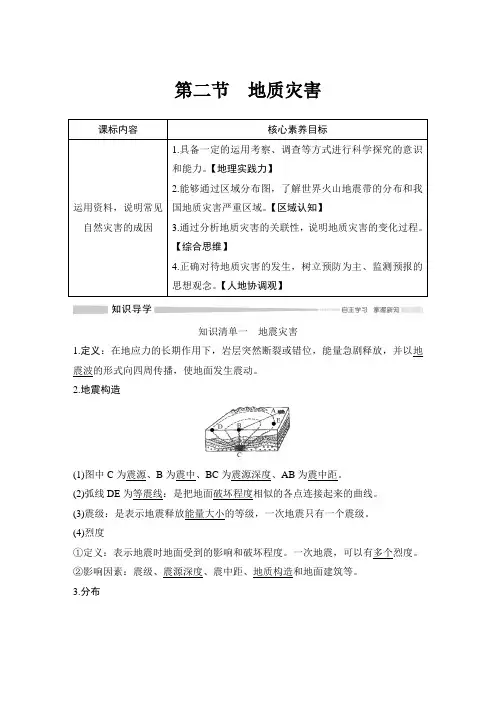

【人地协调观】知识清单一地震灾害1.定义:在地应力的长期作用下,岩层突然断裂或错位,能量急剧释放,并以地震波的形式向四周传播,使地面发生震动。

2.地震构造(1)图中C为震源、B为震中、BC为震源深度、AB为震中距。

(2)弧线DE为等震线:是把地面破坏程度相似的各点连接起来的曲线。

(3)震级:是表示地震释放能量大小的等级,一次地震只有一个震级。

(4)烈度①定义:表示地震时地面受到的影响和破坏程度。

一次地震,可以有多个烈度。

②影响因素:震级、震源深度、震中距、地质构造和地面建筑等。

3.分布(1)世界⎩⎨⎧易发区:板块与板块的交界处地震带⎩⎨⎧环太平洋地带地中海—喜马拉雅地带 (2)我国:台湾、西藏、新疆、青海、云南、四川等。

4.危害(1)房屋倒塌,破坏基础设施,导致人员伤亡和财产损失。

(2)诱发崩塌、滑坡、泥石流、火灾、海啸、有毒气体泄漏、疫病蔓延等灾害。

[微思考]为什么地震多发生在板块交界处?提示 一般来说,板块的内部比较稳定,板块与板块交界的地带,有的张裂拉伸,有的碰撞挤压,地壳比较活跃,所以板块交界处多火山多地震。

知识清单二 滑坡和泥石流1.滑坡(1)定义:山地斜坡上的岩体或土体,在重力作用下,沿一定的滑动面整体下滑的现象。

(2)条件:河流冲刷、地下水活动、地震及人类活动等。

(3)分布:岩体比较破碎、地势起伏较大、植被覆盖率较差的山地丘陵区以及工程建设频繁的地区。

(4)危害:破坏或掩埋农田、道路和建筑物,堵塞河道。

2.泥石流(1)定义:山区沟谷中由暴雨或冰雪消融等激发的,含有大量泥沙、石块的特殊洪流。

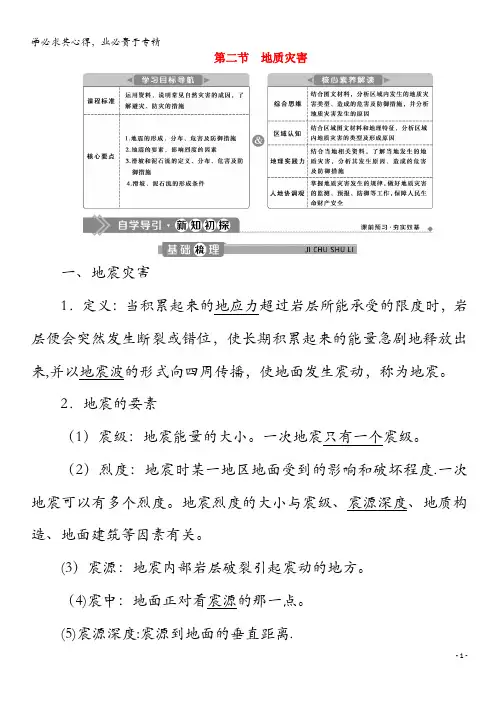

第二节地质灾害一、地震灾害1.定义:当积累起来的地应力超过岩层所能承受的限度时,岩层便会突然发生断裂或错位,使长期积累起来的能量急剧地释放出来,并以地震波的形式向四周传播,使地面发生震动,称为地震。

2.地震的要素(1)震级:地震能量的大小。

一次地震只有一个震级。

(2)烈度:地震时某一地区地面受到的影响和破坏程度.一次地震可以有多个烈度。

地震烈度的大小与震级、震源深度、地质构造、地面建筑等因素有关。

(3)震源:地震内部岩层破裂引起震动的地方。

(4)震中:地面正对着震源的那一点。

(5)震源深度:震源到地面的垂直距离.(6)震中距:地面上任何一点到震中的直线距离。

(7)等震线:把地面破坏程度相似的各点连接起来的曲线.3.危害(1)造成房屋倒塌.(2)破坏道路、管道、通信等基础设施。

(3)导致人员伤亡和财产损失。

(4)诱发崩塌、滑坡、泥石流、火灾、海啸、有毒气体泄漏、疫病蔓延等灾害。

(5)造成家破人亡和生活突变,从而严重损害灾区人们的心理健康.4.分布地区(1)地震易发区:板块与板块的交界处,地壳极不稳定。

(2)两大地震带错误!(3)我国的地震灾害①地震灾害发生范围广、频度高、强度大。

②发生频繁的地区有台湾、西藏、新疆、青海、云南、四川等。

二、滑坡和泥石流1.滑坡(1)定义:滑坡是山地斜坡上的岩体或土体,因河流冲刷、地下水活动、地震及人类活动等原因,在重力作用下,沿一定的滑动面整体下滑的现象.(2)滑坡多发原因错误!(3)危害错误!2.泥石流(1)定义:泥石流是山区沟谷中由暴雨或冰雪消融等激发的,含有大量泥沙、石块的特殊洪流。

(2)发生条件错误!(3)危害⎩⎪⎨⎪⎧摧毁聚落破坏森林、农田、道路淤塞江河,可能造成重大人员伤亡3.我国的滑坡和泥石流分布广泛,发生频繁,尤以西南地区最为多发.一、判断题1.一次地震只有一个震级,一个烈度。

( )2.在震中距相同的地方,烈度不一定相同。

( )3.滑坡多发生在山坡上.( )4.泥石流多发生在山谷中。

地理知识易错点揭秘如何区分自然灾害与人为灾害地理知识易错点揭秘:如何区分自然灾害与人为灾害地理学作为一门综合性科学,研究的是地球的自然现象和人类活动对地球的影响。

在地理知识中,我们常常遇到自然灾害和人为灾害这两个概念。

本文将详细介绍如何区分自然灾害与人为灾害,以帮助读者更好地理解和应对灾害。

一、自然灾害自然灾害是指由地球自然环境和自然力量引起的灾害事件,如地震、飓风、洪水等。

自然灾害具有以下几个特点:1. 自然灾害是自然力量的表现:自然灾害是由地球内部的地质运动和外部的气象因素等自然力量引起的。

比如地震是由地壳板块运动引起的,洪水是由降雨过多引起的。

2. 自然灾害具有突发性:自然灾害往往在短时间内突然发生,给人们带来很大的损害。

比如地震可以在几秒钟内造成严重破坏,飓风可以在几小时内摧毁整个城市。

3. 自然灾害具有广泛性:自然灾害不受地域限制,几乎可以发生在任何地方。

比如地震可以发生在陆地上或海底,洪水可以发生在河流、湖泊或海洋中。

4. 自然灾害造成的损失巨大:自然灾害往往给人类带来巨大的经济和人员伤亡损失。

比如大型地震或飓风常常导致房屋倒塌、人员伤亡、农田被淹等。

二、人为灾害人为灾害是指由人类的活动和行为引起的灾害事件,如火灾、交通事故和战争等。

人为灾害具有以下几个特点:1. 人为灾害是人类活动的结果:人为灾害是由人类的错误行为、事故或战争等造成的。

比如火灾往往是由于火源的不慎引起的,交通事故是由于人为驾驶行为不当引起的。

2. 人为灾害具有可预测性:相比自然灾害,人为灾害通常可以通过预防措施和安全规范来避免或减少。

比如在建筑物中安装火灾报警器、在交通路口设置红绿灯等。

3. 人为灾害的受害范围相对较窄:人为灾害往往只影响特定区域或特定群体,相对于自然灾害而言,其影响范围较小。

4. 人为灾害一般造成的损失较小:虽然人为灾害也会造成人员伤亡和财产损失,但通常不如自然灾害造成的损失巨大。

三、区分自然灾害与人为灾害的方法在实际生活中,我们需要准确地区分自然灾害与人为灾害,以便采取相应的应对措施。

地理学中的自然灾害自然灾害是地理学中的一个重要议题,它对人类社会和自然环境都有着重大的影响。

本教案将以地理学中的自然灾害为主题,通过多个小节的论述,深入探讨自然灾害的定义、分类、原因、影响和应对措施等方面内容。

一、自然灾害的概念与分类自然灾害是指发生在自然界的、由自然因素引起的突发性灾难事件。

它主要包括地震、火山喷发、洪水、飓风、气象灾害(如台风、龙卷风、暴雨等)、干旱、泥石流、滑坡、雪崩等多种类型。

不同类型的自然灾害有着不同的发生机制、特点和影响。

二、自然灾害的原因与影响1. 自然灾害的原因:自然灾害的发生通常与地球内部和外部的自然因素有关。

例如,地震是地球内部构造运动引起的,火山喷发是岩浆和气体的释放,洪水是降雨过多或河流堵塞等。

2. 自然灾害的影响:自然灾害对人类社会和自然环境都产生了深远的影响。

它们会导致人员伤亡、财产损失、农作物减产、水源短缺、环境破坏等问题,给社会经济发展和人民生活带来极大困扰。

三、自然灾害的应对措施1. 预警系统:建立有效的地震、洪水等自然灾害预警系统,提前通知人们,以便采取相应措施。

2. 基础设施建设:加强基础设施建设,包括河道疏浚、堤防加固、山区植被恢复等,以减轻自然灾害带来的破坏。

3. 人员培训与教育:加强对自然灾害防范与应对的培训和教育,提高公众的防灾意识和应对能力。

4. 国际合作:加强国际间在自然灾害防治领域的合作,分享经验和技术,共同应对自然灾害的挑战。

四、自然灾害与气候变化关系近年来,随着气候变化的加剧,各类自然灾害频发,影响日益凸显。

全球变暖加剧了极端气候事件的频率和强度,导致了洪涝、干旱等自然灾害的加剧。

因此,加强应对气候变化,减少温室气体排放,保护生态环境,对于减轻自然灾害的影响至关重要。

五、地理学中的自然灾害研究方法地理学研究自然灾害的方法包括实地考察、遥感技术、地理信息系统等。

通过实地考察,可以了解灾害发生的具体条件和影响,为灾害预测和防治提供依据。

地理学中的自然灾害自然灾害是地球上经常发生的事件,它们对人类和环境造成了严重的破坏。

地理学是一门探讨地球的自然和人文环境,以及它们之间相互作用和影响的学科。

因此,在地理学中,自然灾害是研究的重要方向之一。

本文将探讨地理学中的自然灾害,包括它们的类型、原因、影响以及预防措施等。

一、自然灾害的类型自然灾害包括多种类型,如地震、火山喷发、风暴、洪水、干旱、沙尘暴等。

其中,地震和火山喷发是地球上最具破坏力的自然灾害之一。

地震是由于地球内部地壳板块运动导致的,其破坏力在短时间内相当惊人。

而火山喷发是由于地球内部岩浆爆发所致,导致周围环境受到毁灭性的损害。

风暴是指飓风、台风、龙卷风、风暴潮等自然现象,会造成严重的风害和涝害。

洪水是由于降雨过多造成的河流、湖泊、海洋等水体涨水过高引起的灾害。

干旱是由于长年降水量不足而导致水资源极为缺乏的自然现象,对于农业生产和人民生活的影响尤为严重。

沙尘暴则是由于强风将地表的沙尘吹起,形成沙尘云而导致的灾害,其对环境和人类的影响也是非常大的。

二、自然灾害的原因自然灾害多是由于地球内部和外部的变化而导致的。

首先,地球内部的变化,如地壳板块运动、火山爆发等,会引起地震、火山灾害等自然灾害;其次,大气环境的变化也会导致自然灾害,如风暴、洪水等自然灾害一般都与大气环境密切相关。

最后,人类活动的不当也是自然灾害发生的重要原因,如自然林木被砍伐、大片的草原被开垦、盐碱地被改造等,会引发干旱甚至沙漠化。

三、自然灾害的影响自然灾害对人类和环境的影响是不可避免的,它可能会带来人员伤亡、财产损失和环境破坏等问题。

首先,自然灾害给人类带来的伤害是非常大的,如大量人员伤亡、失去家园、生命财产双败等。

其次,自然灾害给环境带来的破坏性同样巨大,如火山喷发、沙尘暴等现象对生态环境造成的后果是极为严重的,且寿命较长。

最后,自然灾害对经济的影响也是不可忽视的,如木材、土地、水资源等损失是巨大的,有些灾害对旅游、投资等经济领域的影响极为深远。

地理学知识点之自然灾害类型与防灾措施自然灾害是指由地球自然力量引起的、对人类生命和财产造成严重破坏的突发性事件。

自然灾害的发生常常给人们的生活和社会经济发展带来巨大的影响。

为了更好地应对自然灾害,了解不同类型的自然灾害以及相应的防灾措施显得尤为重要。

本文将介绍几种常见的自然灾害类型,并探讨相应的防灾措施。

一、地震地震是地球上常见的自然灾害之一。

地震是地球地壳发生剧烈震动的结果,常常伴随着地面的晃动、建筑物的倒塌等现象。

地震的发生往往造成大量人员伤亡和财产损失。

为了减少地震带来的危害,人们可以采取以下防灾措施:1. 加强建筑物的抗震能力。

采用抗震设计和抗震建筑材料,确保建筑物在地震中能够保持稳定。

2. 加强地震监测和预警系统。

提前发现地震的迹象,及时向人们发布预警信息,以便人们采取相应的防护措施。

3. 加强地震应急救援能力。

建立完善的地震应急救援机制,确保在地震发生后能够迅速组织救援行动,减少人员伤亡。

二、洪水洪水是由于降雨量过大、河流堤坝决口或暴雨等原因导致水流超过河道容量而引发的自然灾害。

洪水的发生往往会造成大面积的淹没和水灾,给人们的生活和农田带来严重影响。

为了减轻洪水的破坏,可以采取以下防灾措施:1. 加强河道治理和水库建设。

加大对河道的清淤疏浚力度,修建水库和堤坝,增加水库的蓄水容量,减少洪水的冲击。

2. 加强洪水预警和监测系统。

建立洪水预警系统,及时向人们发布洪水预警信息,确保人们能够及时采取避险措施。

3. 加强抗洪救援能力。

提前组织抗洪救援队伍,做好应急物资的储备,确保在洪水发生后能够迅速展开救援行动。

三、台风台风是热带海洋上的一种强大的风暴系统,常伴随着暴雨、强风和风暴潮等天气现象。

台风的来袭常常造成强风、暴雨和海啸等灾害,给沿海地区的生活和经济带来巨大的破坏。

为了减少台风的危害,可以采取以下防灾措施:1. 建立台风监测和预警系统。

及时掌握台风的动态,发布台风预警信息,提醒人们采取相应的防护措施。

第1周—第一讲:灾害及灾害系统第2周—第二讲:自然灾害的分类与特征及环境灾害第3周—第三讲:自然灾害及其风险第4周—第四讲:自然灾害风险评估技术—以泥石流灾害为例第5周—第五讲:地貌灾害及其评估—以泥石流灾害为例第6周—第六讲:地貌灾害预测预报的基本问题—以泥石流灾害为例第7周—清明节(停课)第8周—第七讲:地震灾害第9周—第八讲:台风暴雨洪水灾害第10周—第九讲:泥石流滑坡灾害及前沿问题第11周—考评研究生灾害专题讲演第12周—期末考试名词解释:灾害、灾难、灾害地理学问答题:1、论述自然灾害和地质灾害的异同。

2、地球内部的高温是如何产生的,地球内部能量在地球内部是如何循环的,又是以什么方式向地表传播和释放的。

3、地球外部的能量主要从哪里来,地球表面太阳辐射的能量平衡和能量分配是怎样的?灾害:自然现象和人类行为对任何动植物以及生存环境造成一定规模的祸害。

是指自然发生或人为产生的、对人类和人类社会具有危害性后果的事件与现象。

灾难:天灾人祸所造成的严重损害和痛苦。

灾害地理学(Hazardgeography)研究地理环境中各类自然灾害的发生、发展和分布规律,及其对地理环境影响和防治对策的地理学的分支学科。

1:地质灾害是指由于地质作用(自然的、人为的或综合的)使地质环境产生突变的或渐进的破坏,并造成人类生命财产损失的现象或事件。

自然灾害是:对人类生存带来灾祸的自然现象和过程。

2地球内部能量:由放射性元素衰变所留下的原始能量,地幔对流是板块运动的主要驱动力,板块运动的能量来自地球内部,地球内能以对流的方式传递:地幔内的高温物质上升到岩石圈底部,并开始水平运动,冷却下沉及再加热上升,形成一个周而复始的循环过程。

地震和火山是地球释放内部能量的两种主要方式。

3地球外部能量:主要来自太阳能,太阳能通过太阳辐射到达地球表面,其中43%以可见光辐射,49%以红外线辐射,大约7%是紫外线辐射。

地面热量平衡:太阳辐射47%+大气辐射106%=地面辐射120%+潜热输送23%+湍流输送10%大气热量平衡:大气吸收(地面辐射)114%+大气吸收(太阳辐射)19%+潜热输送23%+湍流输送10%=射向地面106%+射向宇宙空间60%全球地面和大气热量平衡:太阳辐射100%=大气和地面反射34%+射向宇宙空间(大气辐射)60%+射向宇宙空间(地面辐射)6%名词解释:原生灾害、次生灾害问答题:1.自然灾害有哪四种主要的分类方法?每一种分类又可分出那些类型?2.陆地灾害包括哪七种类型?每一种类型又包括哪几种主要灾害?3.我国常见的自然灾害有哪七大类?4.论述自然灾害的八大基本特征原生灾害:即主发灾害,是灾害链中最先出现的灾害。

《灾害地理学》—-—人文环境系地理本科专业拓展课程参考书:1.延军平编著。

《灾害地理学》,陕西师范大学出版社,1990年6月.2.人民教育出版社地理课程教材研究开发中心编著。

《自然灾害与防治》,人民教育出版社,2004年6月。

3.中国灾害防御协会编。

《减灾与防灾知识问答》,中国青年出版社,1990年10月.4.灾害学—-学术杂志期刊。

主要网站:1.中国灾害查询系统:http://。

cn/chaxun.asp该网站评价:可以按照灾害种类、地点、年代等进行选择查询.2.地球科学:http://www。

/njuc/dikexi/earthscience/chp7/zrzh。

htm该网站评价:浅显易懂地介绍了地震、火山、海啸、龙卷风、泥石流、荒漠化、干旱、洪涝等自然灾害。

3.中国气象局:http://www。

cn/4.国家海洋局海洋灾害:http://www.soa。

gov。

cn/chichao/该网站评价:非常权威,全面,人性化网站.5.北京师范大学环境演变与自然灾害教育部重点实验室:/该网站评价:介绍科研项目、学术交流、研究成果等信息.6.拯救家园:http://count。

/vote/homepage/zhongxue/098/index。

htm 该网站评价:介绍酸雨、水土流失、水污染等自然灾害的网站。

7.中国科普博览:/gb/index。

html该网站评价:非常棒的一个网站,浅显易懂。

友好的界面令人倍感亲切,非常适合中学地理教师和学生。

第一讲灾害地理学通论第一章灾害概论§1。

灾害概述一、灾害的涵义灾害——凡危害人类生命和生存条件的各类事件,通称为灾害;灾害的发生原因主要有两个:一是自然变异;二是人为影响。

前者形成的灾害例如地震等,称为自然灾害;后者形成的灾害例如火灾等,称为人为灾害;自然灾害——是指给人类生存带来灾祸的自然现象和过程,往往带有自然变异的特征或突变的性质;目前主要的灾害类型,人类无法根除,只能预防或避免;人为灾害—-(有时称为人文灾害)由人类不合理的活动导致而成,包括环境污染、粮食危机等。

一、主要名词术语1、灾害:是指给人类的生命和财产带来灾祸的自然与人为现象和过程。

2、自然灾害:通常把以自然变异为主因产生的并表现为自然态的灾害称之为自然灾害.3、灾害系统则是由孕灾环境、承灾体、致灾因子和灾情共同组成的、具有复杂特性的地球表层变异系统。

4、灾害链就是一系列灾害因成因上有关联而相继发生的现象,还包括出现某种灾害以后使另一种灾害不在发生的情况。

5、灾害群—是指灾害在空间上群聚与时间上群发的现象,是灾害时空方面的两个标识6、灾害群发——由于灾害在时间上分布的不均匀性,结果产生了灾害在时间上众灾丛生与少发现象,把这种现象称为灾害群发。

7、干旱——由于较长时间内无雨或少雨造成的空气干燥、土壤缺水的现象。

8、旱涝指数I=某年平均降水量—多年平均降水量/年降水量标准差。

9、寒潮——指高纬度地区聚集的强冷空气南侵造成大范围的急剧降温,并伴有大风、大雪、霜冻等特殊天气现象。

10、孕灾环境——包括孕育产生灾害的自然环境和人文环境。

孕灾环境是由大气圈、岩石圈、水圈、物质文化(人类—技术)圈所组成的综合地球表层环境。

11、致灾因子——指可能造成财产损失、人员伤亡、资源与环境破坏、社会系统混乱等孕灾环境中的异变因子。

12、承灾体——指各种致灾因子作用的对象,是人类及其活动所在的社会与各种资源的集合。

13、灾情——指在一定的孕灾环境和承灾体条件下,因灾导致某个区域内,在一定时期的生命和财产损失的情况。

14、自然灾害风险——是指自然灾害发生的时间、空间、强度的可能性。

15、自然灾害风险分析——对尚未发生的自然灾害进行各种可能性分析,称为自然灾害风险分析。

16、自然灾害风险评价(Risk Assessment),是指通过风险分析(Risk Analysis)的手段,对尚未发生的自然灾害之致灾因子强度、受灾程度,进行评定(Assessment)和估计(Estimate)。

17、自然致灾因子多度(HD)——指自然致灾因子在一定区域内的群聚性程度,18、自然致灾因子相对强度(Hi)——自然致灾因子造成的相对破坏或毁坏能力的程度19、自然致灾因子被灾指数(HC)——各种致灾因子影响面积的百分比20、自然灾害成灾多度(DD)——指自然灾害灾种在一定区域内的群聚性程度21、自然灾害频次(DF)——一定区域内自然灾害的发生频率22、脆弱性评价——面对自然灾害袭击时易于受灾的程度评价23、自然灾害损失评估——评估风险区一定时段内可能发生的一系列不同强度自然灾害给风险区造成的可能后果,即可能遭受的实际损失。