引起小儿多动症的中医病因(专业文档)

- 格式:doc

- 大小:43.00 KB

- 文档页数:2

中医治疗小儿多动症医案一、患者信息患儿小明,男,8岁。

因“注意力不集中,多动不安,学习困难”来诊。

家长代述,小明自幼即好动,上课不能静坐,常离开座位,与同学相处不融洽,学习成绩逐年下降。

二、诊断过程望诊:患儿面色红润,神态活跃,目光闪烁,口唇红,舌质红,苔薄白。

闻诊:语音高亢,呼吸急促。

问诊:患儿自述心烦易怒,夜间睡眠不安,多梦,饮食尚可,二便调。

切诊:脉弦数。

综合四诊信息,辨证为心肝火旺、痰热内扰之证。

三、治疗方案中药治疗:治以清心泻火、化痰熄风。

处方以黄连温胆汤加减:黄连6g、竹茹10g、枳实10g、半夏10g、陈皮6g、茯苓15g、甘草6g、钩藤10g(后下)、石菖蒲10g、远志10g。

7剂,日1剂,水煎分早晚两次服。

针灸治疗:取穴心俞、肝俞、太冲、神门、内关。

用泻法,留针20分钟,日1次。

心理治疗:与患儿及家长进行心理沟通,指导家长采取正确的教育方式,鼓励患儿树立信心,积极配合治疗。

四、治疗效果经治疗2周后,患儿症状明显改善。

上课能静坐听讲,注意力集中时间延长,与同学相处融洽。

继续治疗2周后巩固疗效。

3个月后随访,病情稳定,学习成绩有所提高。

五、分析与总结本案患儿属中医“多动症”范畴。

中医认为,“多动症”与心、肝、脾三脏功能失调密切相关。

心主神明,肝主疏泄,脾主运化。

若心火旺盛则神明不安;肝火亢盛则疏泄失常;脾虚失运则痰浊内生。

痰火交炽上扰心神则出现多动不安等症状。

治疗上当以清心泻火、化痰熄风为主。

同时配合针灸和心理治疗以达到标本兼治的目的。

本案通过中医综合疗法取得了满意的疗效。

说明中医在治疗小儿多动症方面具有独特的优势和方法。

但同时也应注意到每个患儿的具体情况不同,治疗方案需根据个体差异进行调整和优化。

此外家长在患儿治疗过程中的作用也不容忽视应积极配合医生的治疗方案共同参与患儿的治疗和康复过程。

中医治疗小儿多动症医案小儿多动症是一种常见的儿童神经行为障碍,其特征为注意力不集中、多动和冲动。

中医认为多动症是由于脾胃虚弱、肝郁脾虚、心脾不交等多种因素引起的。

下面是一则中医治疗小儿多动症的医案,供参考。

患者男性,7岁,主要症状为注意力不集中、多动和冲动。

体格发育正常,食欲一般,睡眠良好。

家族无类似病史。

中医诊断为脾胃虚弱、肝郁脾虚、心脾不交所致多动症。

治疗原则:1. 调和脾胃,补益心脾,疏肝理气。

2. 平衡阴阳,调节气血。

方剂组成:疏肝理气汤 + 金匮肾气丸处方药物:1. 疏肝理气汤:柴胡、青皮、白芍、当归、川芎、黄芩、丹参、郁金、桂枝、香附、生姜、大枣。

2. 金匮肾气丸:肉桂、熟地、山药、山茱萸、枸杞子、淫羊藿、鹿角胶、麦冬、茯苓、丹参、川芎、龙眼肉、牡蛎、白芍、枳壳、柴胡、青皮、桂枝、白术、茯神、香附、生姜、大枣、炙甘草。

服用方法:早、中、晚饭后各服一次。

疏肝理气汤煎煮后分两次服用,金匮肾气丸每次10粒,用水送服。

疗程:每个疗程为1个月,连续服药3个疗程。

配合疗法:1. 睡眠规律:保持固定的睡眠时间,避免熬夜。

2. 饮食调理:少食辛辣、油腻、刺激性食物,增加蔬菜、水果、粗粮、鱼、豆类等营养食物的摄入。

3. 家庭环境营造:保持室内空气流通,避免电视、电脑等电子产品过多使用,提供安静、整洁的学习环境。

治疗效果:经过一个疗程的治疗,患儿的注意力集中度有所改善,多动和冲动的行为减少。

经过三个疗程的治疗,患儿的注意力集中度明显增加,多动和冲动的行为得到有效控制。

总结:中医治疗小儿多动症主要是从调和脾胃、补益心脾,疏肝理气,平衡阴阳气血等方面入手。

配合适当的饮食和生活习惯的调整,可以取得良好的治疗效果。

然而,由于每个患儿的体质和病情不同,治疗方案应个体化,根据患儿的具体情况进行调整,同时密切关注病情的变化,及时调整治疗方案。

中医治疗多动症需要长期坚持,综合治疗效果更佳,希望患儿可以通过中医的治疗得到有效控制和改善。

中医治疗儿童多发性抽动症的辩证思路与方法深圳市儿童医院中医科陈梁教授(2014年元月广东省中医院学术报告厅)小儿多发性抽动症是以面部、四肢、躯干部肌肉不自主抽动伴喉部异声秽语为特征并伴有社会功能、心理行为改变的疾病。

近10年来,小儿多发性抽动症的发病率在我国骤增,除非这些患儿以前根本不到医院就诊,否则这是我们不能不接受的事实。

如今的高发病率与现代社会经济的高速发展所带来的相关问题不无关系。

长期以来,西医对多发性抽动症的治疗,多采用氟哌啶醇、泰必利等药物,虽有一定疗效,但复发率偏高,长期用药,副作用明显。

近年来,我们临床运用中药和针灸、耳针等外治及心理情志疗法治疗该病,显示出了中医综合疗法的独特优势。

现就试从中医学的角度对其治疗儿童多发性抽动症的辩证思路与方法作一探讨,并对五音相关情志疗法治疗提出些思考。

一、辩证求因儿多发性抽动症的症状多种多样,以抽动为主,而且易于反复。

究其病因,应责之于风痰作崇,病变部位主要在肝脾。

此即为“百病皆有痰作祟”、“诸风掉眩,皆属于肝”。

由于小儿“脾常不足”,而“肝常有余”,体属稚阴稚阳,脏腑娇嫩,形气怯弱,机体发育未臻完善,易被饮食、情志等诸多因素干扰。

肝主疏泄,调畅情志,肝气偏亢,肝失疏泄,故临床患儿大多具有急躁易怒或胆性的情志症状。

肝为刚脏,体阴用阳,如土虚,气血化生不足,肝无以制,则木火愈旺,肝风扰动愈甚。

且久病耗损肝肾阴血,致肝阳偏亢,导致患儿性情急躁、秽语失聪、注意力不集中等精神症状愈加严重,病程迁延。

故本病实为本虚标实之证。

二、审因论治治疗多发性抽动症应立足于审证求因、辨证论治,拟方选药紧扣病机。

由于本病主要为脾虚肝亢,风动痰扰所致,故临床上以脾虚痰聚、脾虚肝亢证最为多见,其次为气郁化火、阴虚风动,但均表现为肝风内动。

风木旺必克脾胃,故当先实其土,后泻其木,健脾平肝为治疗本病的关键。

因此法疗上首重健脾化痰,平肝熄风,在此基础上注重化痰通络药物的应用,以使脾气得健,痰湿自化,肝木条达,抽动得以平复。

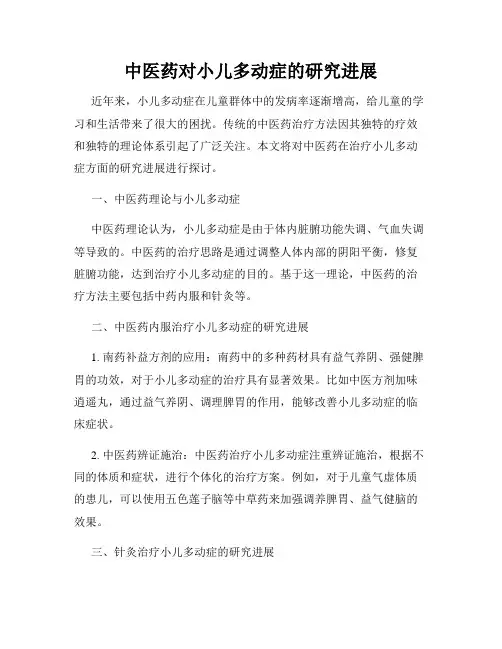

中医药对小儿多动症的研究进展近年来,小儿多动症在儿童群体中的发病率逐渐增高,给儿童的学习和生活带来了很大的困扰。

传统的中医药治疗方法因其独特的疗效和独特的理论体系引起了广泛关注。

本文将对中医药在治疗小儿多动症方面的研究进展进行探讨。

一、中医药理论与小儿多动症中医药理论认为,小儿多动症是由于体内脏腑功能失调、气血失调等导致的。

中医药的治疗思路是通过调整人体内部的阴阳平衡,修复脏腑功能,达到治疗小儿多动症的目的。

基于这一理论,中医药的治疗方法主要包括中药内服和针灸等。

二、中医药内服治疗小儿多动症的研究进展1. 南药补益方剂的应用:南药中的多种药材具有益气养阴、强健脾胃的功效,对于小儿多动症的治疗具有显著效果。

比如中医方剂加味逍遥丸,通过益气养阴、调理脾胃的作用,能够改善小儿多动症的临床症状。

2. 中医药辨证施治:中医药治疗小儿多动症注重辨证施治,根据不同的体质和症状,进行个体化的治疗方案。

例如,对于儿童气虚体质的患儿,可以使用五色莲子脑等中草药来加强调养脾胃、益气健脑的效果。

三、针灸治疗小儿多动症的研究进展1. 大椎穴疗法:研究发现,大椎穴位于脊柱颈椎第一椎间隙处,对于治疗小儿多动症有一定的疗效。

针刺大椎穴能够调整神经系统功能,改善小儿多动症的症状。

2. 足三里穴疗法:中医认为,足三里穴位于小腿前脛骨下1/3与外踝前方,对于小儿多动症的治疗也有一定的帮助。

针刺足三里穴能够改善气血循环,调整人体阴阳平衡。

四、中医药联合西医治疗小儿多动症的研究进展当前,越来越多的研究支持中医药与西医治疗小儿多动症的联合应用。

中医药治疗能够调节人体的阴阳平衡和脏腑功能,而西医治疗通过药物调节神经系统功能,如甲基苯丙胺(俗称“哌醋甲酯”)等,从而达到治疗的效果。

目前的研究表明,中西医联合治疗小儿多动症具有较好的疗效和安全性。

总结起来,中医药在小儿多动症的治疗中具有独特的疗效和优势。

中医药的理论体系和治疗方法使得其在调理脏腑功能、调节气血平衡等方面有独特的作用。

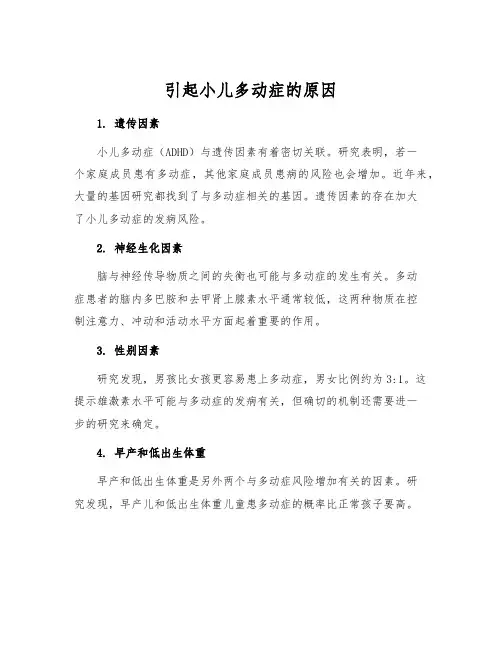

引起小儿多动症的原因1. 遗传因素小儿多动症(ADHD)与遗传因素有着密切关联。

研究表明,若一个家庭成员患有多动症,其他家庭成员患病的风险也会增加。

近年来,大量的基因研究都找到了与多动症相关的基因。

遗传因素的存在加大了小儿多动症的发病风险。

2. 神经生化因素脑与神经传导物质之间的失衡也可能与多动症的发生有关。

多动症患者的脑内多巴胺和去甲肾上腺素水平通常较低,这两种物质在控制注意力、冲动和活动水平方面起着重要的作用。

3. 性别因素研究发现,男孩比女孩更容易患上多动症,男女比例约为3:1。

这提示雄激素水平可能与多动症的发病有关,但确切的机制还需要进一步的研究来确定。

4. 早产和低出生体重早产和低出生体重是另外两个与多动症风险增加有关的因素。

研究发现,早产儿和低出生体重儿童患多动症的概率比正常孩子要高。

5. 环境因素环境因素也被认为与多动症的发病有关。

例如,母亲在孕期吸烟、喝酒或暴露在有害物质中可能增加胎儿患上多动症的风险。

此外,影响孩子行为的不良家庭环境和教育方式也可能对多动症的发展起促进作用。

6. 学习困难多动症患儿常常伴随学习困难。

这可能是由于多动症影响了孩子的注意力和集中力,使他们难以专注和学习。

学习困难又进一步增加了多动症患儿的挫败感和焦虑情绪,从而形成恶性循环。

7. 重金属中毒一些研究发现,患有多动症的孩子体内重金属如铅和汞的含量较高。

这些重金属的中毒可能与多动症的发病有关。

然而,目前还没有确凿的证据来证明两者之间的因果关系。

8. 脑结构和功能异常脑部结构和功能异常也被认为与多动症的发病有关。

脑电图和功能磁共振成像研究发现,多动症患者的脑电波和脑区活动模式与正常儿童存在明显差异。

这些差异可能与多动症症状的出现和发展相关。

9. 饮食因素饮食因素被认为可能与多动症的发病有关,尽管研究结果尚不一致。

一些研究表明,食物添加剂、防腐剂、人工色素等对多动症的发病有一定影响。

此外,缺乏一些重要的营养物质(如omega-3脂肪酸)也可能与多动症的风险增加相关。

中医是用什么方法治疗多动症的

小儿多动症可致小儿注意力不集中,智力低下等等。

那么中医是用什么方法治疗多动症的呢?

儿童多动症是一种常见的儿童疾病,主要表现为注意力涣散、活动过多、冲动任性、自控能力差等。

中医认为多动症多因阴阳失衡、肝肾阴虚等现象所致。

多是神不宁、志无恒,情无常、性急躁,系因动静变化有所失制,阴静不足,阴不制阳,而阳动有余,阴阳失调。

在治疗中强调身心同治,加强心理疏导、调整心态,增强患者的思维和应变能力,并巧妙地利用现代医学心理学配合,以调理脏腑、平衡阴阳、开窍醒脑、定志安神等中医理论为准则,辩证治疗各种原因引起的多动症,是目前治疗多动症的首选。

多动症的病因为心火、痰热、瘀血等多种原因扰乱心神,心神涣散不收,注意力难以集中。

根据临床症状,分为肝肾阴虚、虚火妄动、痰热内扰、瘀血内阻等证型,针对各型研制开发了特效系列中草药,平衡脏腑阴阳,消除各种病因,采用养心安神、滋阴降火、平肝。

儿童多动症的中医治疗(一)【关键词】儿童多动症;中医治疗儿童多动症,现代医学归属于脑功能轻微障碍综合征,是临床上多见于儿童时期(学龄期左右)的一种心因性病症,主要表现为:多动不宁,注意力不集中,多语秽言,多数表现为行为障碍(及性格缺陷)。

中医无此病名,临床上属“烦躁”、“健忘”、“抽搐”等范畴,临床上主要分:肝肾阴虚、心脾两虚、阴虚阳亢、痰热内扰四大主症。

采用滋阴补肾、养心健脾、滋阴抑阳、清热化痰、安神定志等法治疗2]。

1鉴别诊断本病主要与儿童秽语抽动综合征相鉴别,小儿秽语抽动综合征,多以运动性抽搐与不自主发声为主要特征。

以抽搐不自主伴乏眼及面部肌肉抽动为首发症状,继之症状加重,范围扩大,临床上多见清嗓声、干咳、无节律乱叫等症,实证多见于临床。

儿童多动症虚实并见,进行常规教导,可抑制症状发生。

2辨证施治2.1肝肾阴虚伴有两颧潮红、咽干、口渴、五心烦热、两目干涩、牙齿松动,用六味地黄丸加减:熟地10g,生白芍15g,山茱萸10g,茯神10g,枸杞10g,丹皮10g,五味子10g,远志10g,生牡蛎30g,炙甘草5g,大枣10g,鳖甲30g。

2.2心脾两虚伴有面色白光白,食欲减退,唇甲不华,发色不泽,舌红少苔,脉细数,纳少便溏,药用补中益气汤加减:人参10g,白术15g,茯神10g,远志10g,山茱萸10g,白芍2g,生龙骨30g,生牡蛎30g,大枣15g,天麻10g,神曲20g。

2.3阴虚阳亢伴有颜面潮红,五心烦热,午后为盛,口苦咽干,心烦不宁,肢震颤,脉细数。

天麻钩藤汤加减:天麻10g,石决明45g,牛膝10g,杜仲10g,桑寄生20g,黄芩20g,山茱萸15g,山栀15g,白芍15g,当归20g,龙眼肉20g,大枣15g,远志10g。

中医辨证治疗儿童多动症史长燕医师(中医医院),在临床诊治儿童多动症时,根据患儿的表现及伴随症状,将儿童多动症辨证分为4型,即心肾不交型、肝风内动型和风痰上扰型施治,疗效满意。

【绝技妙法】中医认为儿童多动症的主要病机是脏腑功能失常,阴阳失调。

阳动有余,阴静不足为其特点,病位主要在心、肝、脾、肾。

多动、急躁、易发脾气等乃肝胆过亢之象;心神不宁,难以静谧,注意力涣散乃心脾不足之症。

中药治疗儿童多动症虽疗效较慢,但无毒副作用,并能调整脏腑功能,对多动症常见伴随症状如遗尿、厌食、易感冒等也有改善作用,且中医辨证治疗有很大灵活性,能根据患儿的个体差异而随症加减,疗效较好。

【常用方药】(1)心肾不交型心肾不交型表现为多动易惊,坐立不安,注意力不集中,易受外界环境刺激。

可伴有心悸,健忘,睡眠不安,乏力,舌质红,苔薄白,脉沉细或细数。

治宜:清心泻火,补肾安神。

方选黄连阿胶汤加减:生地黄、黄连、山药、莲子心、茯神、牡丹皮、生龙骨、生牡蛎、酸枣仁、当归、阿胶。

(2)心脾不足型心脾不足型表现为上课注意力不集中,健忘,多梦,学习成绩不稳定,伴有眩晕,心悸,摇头努嘴,言语多而反复,神疲乏力,形体消瘦或虚胖,面色欠润泽,舌质淡嫩,脉细弱或沉细。

治宜:健脾益气,宁心安神。

选用造车丸加减:党参、白术、茯神、远志、石菖蒲、枸杞子、何首乌、当归、炒酸枣仁、生牡蛎、炙甘草。

(3)肝风内动型肝风内动型表现为容易激动,任性冲动,上课不守纪律,坐立不安,甚至辱骂殴打他人,缺乏自制力,且伴有眩晕,目赤,眨眼,皱眉,面部肌肉大多呈快速抽动,小便黄赤,大便燥结,舌质红,苔黄,脉弦数或滑数。

治宜清肝泻火,熄风镇痉。

选用龙胆泻肝汤加减:龙胆草、炒黄芩、生龙骨、生牡蛎、柴胡、炒栀子、当归、木通、生地黄、全蝎、白僵蚕、钩藤、甘草。

(4)风痰上扰型风痰上扰型表现为情绪烦乱,胡言乱语,做事不专心,注意力不集中,易冒险冲动,好干扰别人,有时耸肩,四肢抽动,同时伴有口臭,纳食增多,喉中痰鸣,大便干结,舌质红,苔薄黄或厚腻,脉弦数或滑数。

浅谈儿童多动症的中医病机及辨证治疗庄玲伶;陆彪;宋昱晗【摘要】多动症是儿童常见的一种行为障碍。

以情绪行为异常,注意力不集中,难以自控的动作表现过多为特征。

中医学理论认为患儿多为先天禀赋不足,素体虚弱,阴阳失调。

常见于早产儿、有热性惊厥史、营养不良,也可见于家长过于溺爱等诱因,患儿以男孩居多。

尽管成人后不会出现严重后遗症,但因影响学习成绩,而使家长们深感忧虑。

中医学认为本病的主要病位在心、肝、脾、肾,其病机关键为风、痰、火、热。

从中医辨证角度将本病分为脾虚肝旺、心肝火旺、肝阳上亢、痰火扰神四型。

中医治疗方法配合心理辅导是可以治愈的。

【期刊名称】《中国中西医结合儿科学》【年(卷),期】2014(000)003【总页数】2页(P206-207)【关键词】轻微脑损伤综合征/中医药疗法;风盛;痰盛;火盛;热盛;中医病机;儿童【作者】庄玲伶;陆彪;宋昱晗【作者单位】130021 长春,吉林省中医药科学院第一临床医院儿科;130021 长春,吉林省中医药科学院第一临床医院儿科;130021 长春,吉林省中医药科学院第一临床医院儿科【正文语种】中文【中图分类】R749.93儿童多动症又称注意力缺陷多动障碍,是儿童、青少年期常见的一种行为障碍。

临床流行病学调查显示,本病发病率为3%~5%,男孩发病率明显高于女孩[1],发病年龄在6~8岁,而近年来其发病年龄有下降趋势,甚至2岁左右的孩童也可发病[2]。

相关资料显示,若儿童时期多动症未得到及时有效的治疗,大部分患儿会将症状持续到青少年期,甚至成年期或终生[3],易形成思维偏激、酗酒、药物滥用甚至反社会人格等诸多问题。

对家庭、社会有着严重的不良影响。

其主要临床症状表现有活动过度、注意力障碍和冲动控制力差三大症状。

即不分场合,难以自控的躯体大幅度活动或四肢某些小动作、语言明显过多等;注意障碍、注意力不能集中,做事不认真,虎头蛇尾,不能较为完整的做好一件事情;自控能力差,冲动,耐心差,急躁易怒,烦躁不安。

赵和平主任医师治疗小儿多动症医案举隅【摘要】儿童注意缺陷多动障碍(attention-deficit hyperactivity disorder,ADHD),又称小儿多动症,小儿多动综合征是现今较常见的儿童时期行为障碍和精神发育障碍性疾病,简称多动症,此类患儿的智力正常或基本正常,但是其学习、行为及情绪方面存在缺陷,主要临床表现为患儿无法集中注意力,日常活动过多,行为异常,情绪易急躁且冲动,上课不遵守课堂纪律,以致于影响其学习成绩,为学校及家庭带来一定影响。

小儿多动症的中医学病因多与先天禀赋不足、饮食失节及外感邪气有关,赵和平主任医师以心脾两虚挟肺胃蕴热多为其发病的病机关键,认为本病在临床以心脾两虚为本,肺胃蕴热为标,引起机体脏腑阴阳失调,故而发为本病。

治疗上常以健脾养心,清肺和胃为治法,并辅以健脑益智,宁心安神,疗效显著。

【关键词】小儿多动症;肺胃蕴热;心脾两虚;中医中药Chief physician Zhao Heping’s medical case of treating ADHDHan TianqiHubei University of Traditional Chinese Medicine【Abstract】Attention-deficit hyperactivity disorder is a common childhood behavior disorder and mental development disorder,referredto as ADHD.These children have normal or largely normalintelligence.However they have learning,behavioral,and emotional deficits.The main clinical manifestations are that the child cannot concentrate, excessive daily activities, abnormal behavior, emotional irritability and impulsivity, and does not abide by classroomdiscipline in class, which affects his academic performance and has acertain impact on school and family.The causes of ADHD in pediatric medicine are mostly related to insufficient innate endowments, dietary disorder and external evil qi.Chief physician Zhao Heping took the deficiency of the heart and spleen, the lungs and stomach heat, andthe key to the pathogenesis.He thinks the disease is clinically basedon the deficiency of the heart and spleen, and the lungs and stomach contain heat as the target, causing the yin and yang imbalance of the body's organs, so it occurs as this disease.The treatment is often based on strengthening the spleen and nourishing the heart, clearingthe lungs and stomach, and supplemented by brain strengthening,calming the mind and calming the mind, and the effect is remarkable.【Keywords】ADHD; Pulmonary and stomach heat; Deficiency of heart and spleen; Traditional Chinese Medicine基金项目:国家中医药管理局第七批全国名老中医专家学术经验继承工作项目:No. 国中医药人教函〔2022〕75号小儿多动综合征,以患儿喜动、行为冲动、无法集中注意力及情绪焦躁为主要临床表现,有研究表明[1],近年来,随着社会环境水平的提升,本病的发病率逐年呈上升趋势,其中我国儿童的发病率为4.9%-6.6%,经常在12岁以前发病,其中以学龄期儿童为主要群体,其病程至少持续6个月,如若不及时进行干预和治疗,70%的患儿可发病持续至青春期,30%-50%的患儿临床症状甚至可持续至成年期,对社会和家庭造成了严重的不良影响,并且严重影响患儿的正常生活和学习,因此日益在临床中受到多种学科关注,其中以儿科、精神科、心理学科为主。

引起小儿多动症的中医病因(专业文档)

引起小儿多动症的中医病因

1、心理因素。

因为儿童心理发育不成熟,如在此期间,家庭关系不和睦,动辄打骂或在学校受不当体罚及歧视等都将使孩子受到重大精神创伤,导致抽动或多动等行为异常,则会造成长期过分心理紧张,情感压抑,出现行为紊乱。

家长望子成龙心切,早期智力开发过量,使外界环境的压力远远超过孩子的承受力,也是造成多动症的病因之一。

2、先天禀赋。

指孕妇妊娠期、围产期的各种因素影响了胎儿的正常发育,或父母健康状况,小孩多动症的原因特别是精神神经系统健康欠佳等,致使患儿素体虚弱,阴阳失调。

3、筋失所养论。

中医认为本病属肝风范畴,其发病多因患者肾阴不足,水不涵木,肝阳失调;复因外邪引动内风而致肝风内动。

由是阴津暗耗、筋失所养,故多动,取穴当滋阴敛肝,息风定痉。

4、先天性发育不良论。

观察多动症儿童,多有其它弱视、智力偏低或其它发育迟缓等情况,取穴当补足先天,促进发育,这是中医眼中引起小儿多动症的病因。

5、神志不定论。

多动症患儿一般注意力不集中,魂不守舍。

中医认为,肝藏魂,肺藏魄,心藏神,肾藏志,脾藏意,五脏不安,则魂,魄,神,意,志无所归藏,导致患儿多动。

取穴当安五脏定魂魄。

6、神经传导受阻论。

有整骨学者提出,患儿在婴儿期由于睡姿不当颈部或后脑勺受

压迫,神经的上、下行传导受到阻滞,导致患儿脏腑接受大脑的信号紊乱,项背不舒,故而多动,取穴宜促进颈部的上通畅,这也是中医眼中引起小儿多动症的病因。

7、后天失护饮食。

由于饮食不节或过食生冷之品损伤脾胃造成气血亏虚,心神失养,小孩多动症的原因或过食肥甘厚味,产生湿热痰浊。

每个人都希望自己能拥有健康,因为健康是生活幸福,事业成功的基础。

回溯上个世纪中期,人们普遍概念认为“没有疾病就是健康”;至1977年,世界卫生组织将健康概念确定为“不仅仅是没有疾病和身体虚弱,而是身体、心理和社会适应的完满状态”;到20世纪90年代,健康的含义注入了环境的因素,即健康为:“生理—心理—社会—环境”四者的和谐统一;进入21世纪,“健,康、智、乐、美、德”六个字组成了更全面的“大健康”概念,成为幸福人生的更佳境界。

同时,大家保持好心情锻炼好身体,一定会健健康康!以上内容仅供参考,如有必要请去医院咨询。