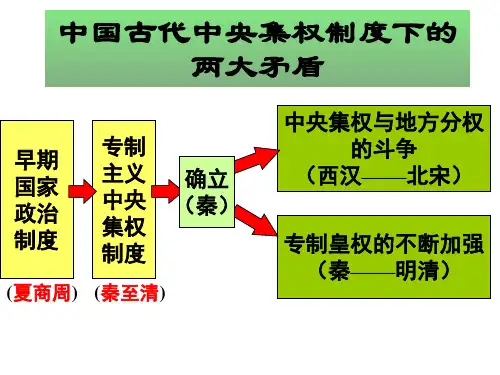

高三历史一轮复习第五讲选官监察与谏议制度的演变

- 格式:ppt

- 大小:167.50 KB

- 文档页数:8

中国古代监察与谏议制度的演变及作用在漫长的中国古代历史长河中,监察与谏议制度犹如一双明亮的眼睛,时刻审视着政治的运行,为国家的稳定和发展发挥着重要作用。

早在先秦时期,就已出现了监察与谏议制度的萌芽。

夏商周三代,设有史官记录君主言行,这在一定程度上起到了监督君主的作用。

到了春秋战国,各诸侯国纷纷改革政治制度,一些官职开始兼具监察职能。

秦朝统一六国后,正式建立了御史大夫制度。

御史大夫位列三公,负责监察百官,其权力较大,成为皇帝掌控群臣的重要工具。

秦朝还在地方设置监御史,加强对地方官员的监督。

汉朝继承和发展了秦朝的监察制度。

汉武帝时期,将全国划分为十三州部,每州设刺史一人,负责监察地方官员。

刺史位卑权重,他们可以“以小制大”,有效地遏制了地方豪强和官员的不法行为。

此外,汉朝还有御史中丞等中央监察官员,形成了较为严密的监察体系。

魏晋南北朝时期,监察制度在继承前代的基础上有所变革。

这一时期政权更迭频繁,监察制度也随着政治局势的变化而不断调整。

隋唐时期,监察制度进一步完善。

隋朝设立了御史台,作为中央的监察机构。

唐朝则在御史台的基础上,将其分为台院、殿院、察院三部分,分工明确,各司其职。

同时,唐朝还完善了地方监察制度,设立了观察使等官职。

宋朝的监察制度呈现出一些新的特点。

在中央,设立了谏院,与御史台合称“台谏”,共同承担监察职责。

此外,宋朝还制定了严格的监察法规,规范了监察官员的行为。

元朝的监察制度具有鲜明的民族特色。

设立了御史台,同时在地方设立行御史台和肃政廉访司,形成了从中央到地方的严密监察网络。

明朝是监察制度发展的重要时期。

明太祖朱元璋废除了丞相制度,加强了皇权,同时也强化了监察制度。

明朝设立了都察院,负责监察百官。

此外,还设立了六科给事中,负责对六部进行监察。

明朝还实行了厂卫制度,东厂、西厂和锦衣卫等特务机构在一定程度上也发挥了监察的作用。

清朝基本沿袭了明朝的监察制度,但也进行了一些调整。

清朝的都察院仍然是重要的监察机构,但其权力在一定程度上受到了限制。

一、中国古代的监察制度1.秦汉:秦朝在中央设御史大夫,主管秘书兼管监察;西汉武帝时开始实行刺史制度,刺史“位卑权重”,可以监督诸侯王和地方高官。

2.隋唐:吏部分管监察事务。

3.宋元:北宋在地方上设通判,用以牵制监督知州;元朝在中央设御史台为最高监察机关。

4.明清:明初在中央设都察院管监察;在地方设提刑按察司,分管监察和司法。

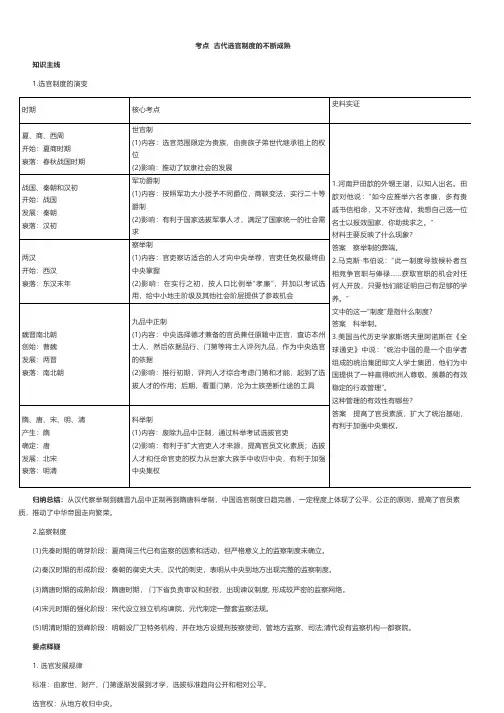

二、中国古代的选官、用官制度1.世官制:世官制是先秦时期在选官用人方面所实行的一项重要的政治制度,即世代为官,官吏都具有世袭官职的特权。

2.军功爵制:秦朝按军功授爵,直接触动了奴隶主贵族的特权,有利于新兴地主阶级参与政权。

3.察举制:两汉实行察举制,包括察举、皇帝征召等内容。

汉武帝令郡国每年举荐孝、廉各一人,建立起人才选拔制度,孝廉成为士大夫做官的主要途径。

4.九品中正制:一种由品评官评定人才优劣,然后授官的制度。

九品,指划分人才优劣的九个等级;中正,指品评官,负责评定人才等级,由世家大族担任。

在九品中正制度下,世家大族依靠门第即可步入仕途,所以他们往往不注重提高才能,而真正有才学、但出身低微的人,很难到中央和地方出任高官。

5.科举制(1)形成、发展:隋文帝废除九品中正制,开始采用分科考试的办法选拔官员。

隋炀帝时,政府开始设立进士科,科举制形成。

唐朝贞观年间增加了考试科目,其中以进士和明经两科为主;武则天创设武科和殿试制度;唐玄宗开元年间,任用高官主持考试,提高科举地位;北宋科举考试分为乡试、省试、殿试三级并成为定制,考试科目逐渐减少,进士科成为主要科目,考试实行糊名法;王安石改革科举,废明经,进士考经义和时务策,设明法科;明代开始实行八股取士。

清末戊戌变法曾改革科举制,废八股,改试策论。

1905年清政府废除了科举制。

(2)影响:是封建选官制度的一大进步,有利于打破特权垄断、扩大官吏来源、提高官员文化素质;大大加强了中央集权;为历朝沿用,影响深远。

考向一:中国古代的监察制度【重点解读】全面理解中国古代的监察制度1.概况(1)开始于秦朝:御史大夫监理国家监察事务。

中国古代政治制度及监察、谏议制度发展演变总结古代中国的政治制度1夏商周时期继承制度:禅让制转为王位世袭制等级制度:宗法制、礼乐制地方制度:分封制选官制度:世卿世禄制2秦汉时期中央制度:皇帝制度(秦)、三公九卿制(秦)、内外朝(西汉)地方制度:郡县制(秦)、郡国并行制(西汉初)选官制度:军功爵制(秦)、察举制(汉)3魏晋南北朝时期中央制度:三省初步形成选官制度:九品中正制4隋唐时期中央制度:三省六部制地方制度:节度使、都护府制度选官制度:科举制5两宋时期中央制度(或机构):二府三司地方制度(或机构):文臣知州、通判监督、转运使主财政、军事上强干弱枝6元朝时期中央制度(或机构):中书省地方制度:行省制7明朝时期中央制度:内阁制、厂卫制8清朝时期中央制度(或机构):议政王大臣会议(清初)、南书房(康熙帝)、军机处(雍正帝以后)古代中国监察、谏议制度的发展1战国时期中央(机构或人员):御史下属组成人员:御史职责:掌管文献记载、纠察地方机构:组成人员:阶段:萌芽2秦朝时期中央(机构或人员):御史大夫(中央监察长官)下属组成人员:御史中丞、侍御史职责:掌管文献记载、监察、弹劾地方机构:郡县组成人员:郡守,县长阶段:初步形成3汉朝时期【注1】中央(机构或人员):御史府(宪台)下属组成人员:监察御史、御史中丞(御史府长官)职责:监察御史负责监察、弹劾;御史中丞负责文献记载地方机构:州组成人员:州刺史、司隶校尉(负责京畿地区监察)阶段:发展4魏晋南北朝时期中央(机构或人员):门下省、御史台下属组成人员:御史大夫、侍御史、治书侍御史、监察御史职责:弹劾、纠察、文献记载、封驳地方机构:司隶台组成人员:司隶大夫阶段:发展5唐朝时期【注2】中央(机构或人员):御史台(内分台院、殿院、察院)、谏议大夫下属组成人员:侍御史(台院)、殿中侍御史(殿院)、监察御史(察院)职责:文献记载、监察、弹劾、规谏地方机构:道组成人员:监司官阶段:发展6宋朝时期【注3】中央(机构或人员):中书门下下属组成人员:左谏议大夫、右谏议大夫、司谏、正言职责:监察、弹劾、谏议、审查诏令地方机构:组成人员:通判阶段:发展7元朝时期【注4】中央(机构或人员):御史台下属组成人员:御史大夫职责:监察、文献记载地方机构:行御史台、肃政廉访司组成人员:行御史、肃政廉访使阶段:发展8明清时期【注5】中央(机构或人员):都察院下属组成人员:给事中御史、监察御史职责:规谏、科抄、廷议、廷推地方机构:按察司(明代)组成人员:按察使(明代)阶段:完备本节注释及部分名词解释禅让制:我国古代传说中的部落联盟民主推选首领的制度。

古代选官制度和监察谏议制度古代社会的选官制度和监察谏议制度是中国古代王朝的两个重要制度,用于选拔和监督政府官员。

这两个制度在中国历史上扮演着重要的角色,对于维护王朝的稳定和廉洁政府起到了积极的作用。

古代选官制度是指通过一定的程序和标准来选拔和任命政府官员的制度。

在中国古代,选官的方式主要有三种:推荐制、考试制和举荐制。

推荐制是由地方官员或有影响力的人物通过推荐来选拔官员,旨在保障地方利益和挑选有政绩的人才。

考试制是指通过举行科举考试来选拔人才,这是中国古代最有代表性的选官制度,也是技术官选举的主要方式。

举荐制是指由地方官员和军队指挥官等举荐人才,然后由官方审核和决定是否任命。

科举考试是中国历史上最重要的选拔人才的制度之一、科举考试从隋朝开始,经过唐、宋、明、清等朝代的不断完善和改进,成为一套相对完备的制度体系。

科举考试主要分为三级:县试、省试和殿试。

借助科举考试,人人有机会进入官场,通过不懈努力获得功名和地位。

科举考试不仅选拔了大量的政府官员,也为后世的才子提供了一个实现个人价值和政治抱负的途径。

除了选官制度,古代的监察谏议制度也是保障政府廉洁和官员负责的重要制度。

在中国古代,设立官职来监察政府官员的行为非常普遍。

例如,唐朝设立了司勋员、刺史等职位,负责监察地方官员;宋代设置了御史台,负责监察中央官员;明清时期设立了都察院、东西厂等监察机构。

监察机构通过提供监督和建言的机会,为政府官员提供了一种监督渠道和反腐倡廉的保证。

监察机构通常由一群受到皇帝赏识的忠诚官员组成,他们拥有独立的调查和监察权力,可以对官员的行为进行调查和制裁。

同时,监察机构也可以提出建议和谏言,为皇帝决策提供参考。

监察机构的存在有效地提高了政府官员的廉洁性和负责性,有助于维护政府的稳定和正常运行。

选官制度和监察谏议制度在中国古代王朝的管理中发挥了重要作用。

通过这两个制度,政府能够选拔到有才干和廉洁的官员,提高政府的治理水平和行政效率。

2019高考历史一轮复习辅导:我国选官制度和监察制度

本网小编整理了2019高考历史一轮复习辅导:我国选官制度和监察制度,希望大家今早发现自己的不足,及时学懂,更多高考复习资讯本网站会不断更新,敬请随时关注。

2019高考历史一轮复习辅导:我国选官制度和监察制度

1、世袭制;军功受爵;

2、察举制度两汉时期,为适应中央集权制封建国家统治的需要,汉朝建立和发展了一整套选拨人才的选官制度。

包括察举和征召等内容。

选官标准:前期是才能和品德,后期却变成门第望族。

九品中正制

3、科举制度

(1)隋唐时期:创立和完善:A、隋文帝开始采用分科考试的办法选拔官员;隋炀帝时,设进士科,科举制正式形成。

B、唐朝时:①、贞观时,增加了科举考试科目,以进士、明经两科为主。

②、武则天时,大量增加科举取士的人数,还首创了武举和殿试。

③、开元年间,任用高官主持考试,提高了科举考试的地位,以后成了定制。

C、评价:科举制的创立是封建社会选官制度的一大进步,它起到了抑制门阀、扩大封建统治基础、加强中央集权等作用。

(2)北宋时:发展:①、北宋初期:A、考试分乡试、省试和殿试三级;B、严格规定了科举考试的程序,殿试成为定制;C、考试科目逐渐减少,进士科成为最主要的考试科目;D、在考试方法上实行糊名法;

②、北宋中期:王安石变法时又改革科举考试:废:…;改:…;设:…。

(3)明朝时:八股取士:科举试卷只能从儒家的四书五经中命题。

(4)清朝时:A、戊戌变法时:改革科举制度,废除八股取士;

B、1905年,清政府废除了科举制度。

4、高考:1977年,我国恢复高考制度。

历史考点中国古代选官制度与监察制度的演变中国古代的选官制度和监察制度是历经漫长时期的发展演变而来。

在古代中国,选官制度是一种重要的政治体制,用于选拔和任命官吏,监察制度则用于监督和问责官吏的行为。

这两个制度的发展和演变,不仅反映了中国古代政治制度的变迁,也对后世政治制度产生了深远的影响。

中国古代选官制度最早可以追溯到商代的选拔制度。

在商代,贵族统治阶级通过血缘关系来确定继承权,而官员的选拔也主要基于血缘关系,凡是贵族出身的人才有资格担任要职。

跟着周朝的到来,兴起了世袭制度,官职成为世袭财产,只有贵族出身的人才能作为官员来担任一定的职务。

然而,秦朝的建立对中国的选官制度产生了重要影响,秦始皇推行的不分等级的任用制度打破了贵族世袭的格局,使选官的标准更加倾向于个人能力和贡献。

秦朝建立了官吏考试制度,要求人才必须通过考试来获得官职,这使得官员的选拔更加公正和客观。

汉朝进一步完善了选官制度,在汉武帝时期,设置了乡试、郡试、会试等多级考试,通过文化考试选拔高级官员。

这一制度被后世称之为科举制度,它使得文化和学识成为了选拔官员的重要因素。

科举制度的实行,使得人们有了通过努力学习和考试来选拔官员的机会,破除了世袭制度的不公和闭塞性,激发了全民智力的潜能,也推动了中国古代文化的繁荣和进步。

唐朝时期,科举制度进一步发展,逐渐形成科目繁多、等级分明的考试制度,严格选拔人才。

此后的宋、元、明、清等朝代,科举制度得以保留并不断完善,直到清朝末年,科举制度才最终被废除。

与选官制度相伴而生的是监察制度。

在古代中国,监察制度的出现始于周朝的“三监”制度,即监司、监札和监史。

在这一制度下,监察官员对官吏进行监督,防止腐败和滥用职权的行为。

随着历朝历代政治制度的变迁,监察制度也逐渐发展完善。

唐朝建立了同知院,负责对官员的人事任免进行复审,并对官员的任职行为进行监察。

宋朝则设立了御史台,并在朝廷与地方分别设置监门、检察使等官职,对实施监察权。

5古代的选官监察和谏议制度

古代的选官、监察和谏议制度是古代政治组织指挥和管理的重要体系,是古代朝廷实行最根本的责任制的基础和前提。

中国古代的选官、监察和

谏议制度可以追溯到西周时期,以六部制为代表,被形象地称为“六官”。

一、古代的选官制度

古代的选官制度指的是政府机构选拔兼职官员的制度。

从西周开始,

选官制度就大体形成,其最大特点是“任贤使能”,即不仅需要官员有符

合要求的家世,而且需要他们能力优秀,布防有方,治理有方,做事负责任,实事求是,可以为政令实行宣传和实施。

历代的实践表明,选官制度

是西周以来形成、发展、完善的政治体制,在历史上发挥了巨大作用。

二、古代的监察制度

古代的监察制度是政府机构实施最根本的责任制的基础和前提,旨在

确保官员履行其职责,保证当局的负责任。

古代的监察制度主要由宰相、

太师和监察大夫等三级机构组成,主要负责监督政令的实施和行政官员的

监督工作。

三、古代的谏议制度

古代的谏议制度是政府机构的一种重要措施,旨在确保国家的政治组织、统治和管理的有效性。

这一制度的主要任务是向朝廷提出建议,帮助

朝廷实施公平、公正、明智的管理政策,尤其是极为重要的对外政策。