第二章战后国际关系与两大阵营对峙格局的形成

- 格式:ppt

- 大小:3.04 MB

- 文档页数:64

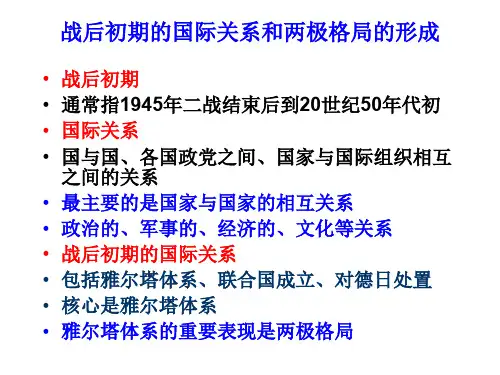

战后初期的国际关系和两极格局的形成一、教学目标1. 让学生了解战后初期国际关系的基本状况,包括战胜国的分赃会议和战后世界秩序的重建。

2. 使学生掌握两极格局的形成过程,包括美苏冷战的背景、表现和影响。

3. 培养学生的分析能力和判断力,让他们能够从历史事件中认识到国家利益和国际秩序的重要性。

二、教学内容1. 战后初期国际关系的特点:战胜国的分赃会议、国际秩序的重建。

2. 两极格局的形成:美苏冷战的背景、表现和影响。

三、教学重点1. 战后初期国际关系的特点和影响。

2. 两极格局的形成过程及其对世界历史的影响。

四、教学难点1. 战后初期国际关系中各种复杂矛盾的把握。

2. 两极格局形成的深层次原因和影响。

五、教学方法1. 采用多媒体教学,展示相关历史图片和视频资料,生动形象地再现战后初期的国际关系和两极格局的形成。

2. 采用案例分析法,引导学生深入剖析具体历史事件,理解其中的内在逻辑和影响。

3. 组织课堂讨论,鼓励学生发表自己的观点和看法,提高他们的分析能力和判断力。

六、教学步骤1. 导入新课:通过回顾二战结束后的世界形势,引出战后初期国际关系和两极格局的形成。

2. 讲解战后初期国际关系:介绍战胜国的分赃会议、雅尔塔体系等,分析战后世界秩序的重建。

3. 讲解两极格局的形成:从美苏冷战的背景、表现和影响三个方面进行阐述。

4. 分析两极格局下的国际关系:讨论冷战期间的主要国际冲突和合作,如朝鲜战争、越南战争、柏林墙的建立等。

5. 总结两极格局的特点及其对世界历史的影响。

七、课后作业1. 请学生梳理战后初期国际关系的基本情况,总结其特点。

2. 请学生分析两极格局的形成过程,并提出自己的看法。

3. 请学生查阅相关资料,了解冷战期间的主要国际冲突和合作,加深对两极格局下国际关系的理解。

八、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂讨论中的参与程度、观点表达和分析判断能力。

2. 课后作业:评估学生对战后初期国际关系和两极格局形成过程的理解程度。

战后初期的国际关系和两极格局的形成说课稿

战后初期的国际关系和两极格局的形成

教学思路

1.本节内容具有承上启下的特点,在世界当代史上占有极其重要的地位。

以美苏两极对峙为特征的雅尔塔体系存在了近半个世纪,对世界局势产生了深远影响,可以说二战后当代国际政治、经济、国际关系中的许多重大问题都与这一体系有关,或者受到这一体系的影响与制约。

教学中应围绕雅尔塔体系的确立和两极格局的形成这一中心内容,以美苏关系的演变为主线,进行多角度、多侧面的立体分析,并注意学科内知识的综合,以帮助学生全面准确地理解概念,获得对历史现象的本质认识。

2.素质教育形势下的高中历史教学,不再以学生对知识层面的单纯记忆、积累为终极目标,而是以知识为载体,运用建构主义理论使学生在历史学习的过程中,充分利用已有知识去理解新的知识,获得方法与能力,态度、情感和价值观的培养与体验。

为此,本节课应充分考虑到教与学的结合和统一,使教服务于学,教落实于学。

教师应善于在知识的的理性层面和隐性联系处质疑设问,给学生时间、让学生思考、教学生方法,培养学生的学习能力。

3.学习历史是为了更好地认识现实。

本节内容属世界当代史范畴,具有较强的现实性、时代感,教学时应注意适当联系现实,总结历史的经验教训,以史为鉴。

如对联合国地位作用的认识以及对德日法西斯的不同处理所造成的不同影响等

根据我校学生的实际情况,在《战后初期的国际关系和两极格局的形成》。

第一章当代世界政治(1)战后初期的雅尔塔体制:第二次世界大战后期,美、苏、英3大国首脑在为了各自的利益,就结束战争,处理战争遗留问题及维护战后和平问题,通过德黑兰会议、雅尔塔会议、波茨坦会议等一系列会议所确定的战后世界秩序和政治格局的基本蓝图,时称“雅尔塔体制”,它奠定了战后两极格局的基础.(2)两大阵营的形成和对峙:20世纪50年代初,面对以美国为首的帝国主义阵营的威胁,苏联采取了一系列措施来反对美国的攻势,逐步形成了以苏联为首的社会主义阵营。

两大阵营的对峙表现在政治、经济、军事、意识形态等多个方面。

(3)两极格局的演变:20世纪50年代中期至80年代中期,世界政治在两极格局的大框架下,两大阵营内部开始出现动荡、分化和改组。

(4)两极格局的终结:1991年12月25日,戈尔巴乔夫被迫辞去总统职务。

26日,苏联最高苏维埃宣布苏联停止存在。

苏联解体标志着美苏对峙格局中的一极不复存在,两极格局终结。

苏联解体、东欧剧变,标志着两极格局的终结,世界进入新旧格局转换时期。

第二次世界大战以后,国际关系最大的变化是两大阵营对峙局面的形成,世界分为两极世界。

两极世界是以美国为首的帝国主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营对峙所形成的世界格局。

其特点主要是:(1)在两极世界里,美、苏及其盟国互相对抗和争夺,阵线比较分明和稳定.虽然每一方的内部也有分歧和矛盾,但最终仍要服从于美、苏战略利益的大局。

(2)在两极世界中,美、苏两个超级大国作为对立双方的盟主,在国际事务中起主导作用.(3)美、苏“冷战”是斗争的主要方式,由此而表现为政治上的对抗、军事上的对峙、意识形态上的对立和经济上的割据。

(1)维护和平,促进发展是不可阻挡的历史潮流(2)世界多极化趋势在曲折中发展(3)大国关系进行深刻调整(4)以联合国为主的全球性,区域性组织的作用不断加强(5)经济因素增强,经济与政治互动,对世界政治的影响日益增大。

(1)霸权主义和强权政治依然存在(新干涉主义盛行、冷战思维依然存在、对外战略更具进攻性)(2)局部冲突与热点问题此起彼伏(3)传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织(4)影响和平与发展的不确定因素在增加多极化是世界格局发展的必然趋势一:世界走向多极化的客观必然性世界多极化趋势,是世界经济,政治高度发展和力量对比此消彼长的必然产物.第一,趋于缓和的国际形势,为多极化趋势创造了有利的国际环境。

![第二章、战后两大阵营的对峙与冷战格局的形成[详细讲解]](https://uimg.taocdn.com/820cdc0553d380eb6294dd88d0d233d4b14e3f2c.webp)

第三讲、战后两大阵营的对峙与冷战格局的形成二战后国际关系的最大变化是两大阵营对峙格局的形成。

世界分为两极:即以美国为首的西方阵营和以苏联为首的东方阵营。

这一国际格局的主要特点表现在三个方面:①在这个格局中,一切矛盾和分歧都受制于美苏矛盾。

一切决定都要服从于美、苏战略利益的大局;②在两极格局中,美苏两个超级大国作为对立双方的盟主,在国际事务中起着主要作用;③冷战是双方斗争和对抗的主要方式。

由此表现为政治上的对抗,军事上的对峙,意识形态上的对立和经济上的割据。

两极格局在战后持续了很长的时间,直到80年代末90年代初才被打破。

它对战后世界历史产生了重大而深远的影响。

一、对战败国的处置1、《五国和约》与《多瑙河公约》的缔结五国和约,是指战胜国对意、罗、匈、保、芬的和约。

从1945年9月至1946年12月,先后召开了苏、美、英、法、中五国伦敦外长会议,苏、美、英三国莫斯科外长会议,苏、美、英、法四国巴黎外长会议和苏、美、英、法四国纽约外长会议,在会上,争论比较激烈的是关于对意大利殖民地的处理和赔款问题,的里雅斯特的归属问题,以及对罗马尼亚,保加利亚的外交承认等问题。

(1)意大利殖民地问题由于各方各持己见,争持不下。

外长会议最后决定延缓处理,暂由当局(英国)管理。

对意和约生效后一年内如仍不能解决,则交联合国大会审议。

后来,联合国大会于1949年11月通过决议:利比亚从1952年1月1日独立,意属索马里继续由意托管10年。

1960年7月,意属索马里独立并与原英属索马里合并为索马里共和国。

厄立特里亚根据1950年2月联合国大会决议,于1952年9月与埃塞俄比亚结成联邦,后来又完全合并。

1993年5月24日厄立特里亚脱离埃塞俄比亚而独立,中国于当天与厄建交。

(2)关于意大利赔款问题。

经过激烈的讨价还价,会议同意由意大利向苏联赔款一亿美元,分7年以实物付清,至于对其他国家的赔款留待和会决定。

(3)的里雅斯特问题的里雅斯特位于亚得里亚海北岸,伊斯的利亚半岛西北侧,地处意南边界,原属奥匈帝国。

战后初期的国际关系和两极格局的形成一、教学目标1. 让学生了解战后初期国际关系的基本状况,包括战后国际会议、冷战政策的形成等。

2. 使学生掌握两极格局的形成过程及其对世界政治、经济、军事等方面产生的影响。

3. 培养学生运用历史唯物主义观点分析历史问题的能力。

二、教学内容1. 战后国际会议:雅尔塔会议、波茨坦会议、联合国成立等。

2. 冷战政策的形成:美国对苏联的政策、杜鲁门主义、马歇尔计划等。

3. 两极格局的形成:北约和华约的建立、古巴导弹危机等。

三、教学重点1. 战后初期国际会议的作用和影响。

2. 冷战政策的形成及其对国际关系的影响。

3. 两极格局的形成过程及其特点。

四、教学难点1. 战后初期国际关系复杂性的把握。

2. 冷战政策对战后世界格局的影响。

3. 两极格局的形成与演变。

五、教学方法1. 讲授法:讲解战后初期国际关系的基本状况、冷战政策的形成过程及两极格局的形成。

2. 案例分析法:分析古巴导弹危机等具体事件,让学生了解两极格局的形成过程。

3. 小组讨论法:让学生分组讨论战后初期国际关系的发展趋势及两极格局对世界的影响。

教学课时:2课时教学过程:第一课时:一、导入(5分钟)教师简要介绍战后初期国际关系的基本状况,引导学生关注战后世界格局的变化。

二、新课内容(20分钟)1. 战后国际会议:雅尔塔会议、波茨坦会议、联合国成立等。

2. 冷战政策的形成:美国对苏联的政策、杜鲁门主义、马歇尔计划等。

三、案例分析(15分钟)分析古巴导弹危机等具体事件,让学生了解两极格局的形成过程。

四、课堂小结(5分钟)总结本节课的主要内容,引导学生思考战后初期国际关系的发展趋势。

第二课时:一、复习导入(5分钟)复习上节课的内容,引导学生进入本节课的学习。

二、新课内容(20分钟)1. 两极格局的形成:北约和华约的建立。

2. 两极格局的特点及其对世界政治、经济、军事等方面产生的影响。

三、小组讨论(15分钟)让学生分组讨论战后初期国际关系的发展趋势及两极格局对世界的影响。

战后初期的国际关系和两极格局的形成一、教学目标1. 让学生了解战后初期国际关系的背景和特点。

2. 使学生掌握两极格局的形成过程及其影响。

3. 培养学生分析历史事件的能力,提高历史素养。

二、教学重点1. 战后初期国际关系的背景和特点。

2. 两极格局的形成过程及其影响。

三、教学难点1. 战后初期国际关系的发展变化。

2. 两极格局的形成原因及其意义。

四、教学方法1. 讲授法:讲解战后初期国际关系的背景、特点和两极格局的形成过程。

2. 案例分析法:分析典型历史事件,让学生深入了解国际关系的变化。

3. 讨论法:引导学生探讨两极格局对世界的影响,提高学生的思考能力。

五、教学内容1. 战后初期国际关系的背景和特点a. 第二次世界大战的影响b. 雅尔塔体系的确立c. 战后世界的分裂与对立2. 两极格局的形成过程a. 冷战的爆发b. 北约与华约的建立c. 朝鲜战争与越南战争d. 柏林墙的建立3. 两极格局的影响a. 国际政治格局的稳定与动荡b. 经济领域的竞争与发展c. 军事领域的对抗与平衡d. 战后国际关系的变化与发展4. 战后初期的重要国际会议a. 联合国成立b. 布雷顿森林体系的建立c. Geneva 会议与印度支那问题5. 战后初期的地区冲突a. 第一次中东战争b. 印巴冲突c. 古巴导弹危机六、战后初期的欧洲重建与整合1. 教学目标让学生理解战后欧洲重建的紧迫性和重要性。

使学生掌握欧洲煤钢共同体的成立及其对欧洲整合的影响。

培养学生分析欧洲一体化进程的能力。

2. 教学重点战后欧洲的经济重建。

欧洲煤钢共同体的成立及其意义。

欧洲一体化的进程和挑战。

3. 教学难点战后欧洲经济重建的政策和措施。

欧洲煤钢共同体的运作机制。

欧洲一体化过程中的矛盾和冲突。

4. 教学方法讲授法:讲解战后欧洲经济重建的背景和措施。

案例分析法:分析欧洲煤钢共同体的成立及其影响。

讨论法:引导学生探讨欧洲一体化进程中的关键问题。

5. 教学内容战后欧洲的经济状况与重建计划。

论近代国际格局的发展——从两极格局向多极化格局的演变第二次世界大战后,在亚尔塔体系的基础上逐渐形成了以美苏为首的两大阵营的对峙,即国际格局的两极化局面。

随着资本主义政治经济发展不平衡的加剧和世界各大力量的消长、以及美国称霸世界战略的推行、苏联大国沙文主义、霸权主义的膨胀,加速了两大阵营的分化瓦解。

50——60年代,两极格局发生渐变,70年代以后,国际格局逐渐出现多极化的趋势。

一、两极格局产生的背景战后,美苏两霸主主宰世界政治秩序的两极格局的形成,是第二次世界大战胜利的产物。

第一,世界人民反法西斯战争的胜利和殖民地、半殖民地民族解放运动的高涨。

冲垮了历经三百多年的以欧洲为中心的传统国际格局,为形成新的世界格局提供了先决条件。

第二,作为反法西斯同盟大国的美国、苏联。

在大战中形成了旗鼓相当的军事政治力量,奠定了两极格局的基础。

战争末期,美、苏、英三国首脑召开了德黑兰会议,以战时军事分界线划分了各自的势力范围,规划了战后国际关系,史称雅尔塔体制。

这一体制的确立为战后两极格局的形成奠定了基础。

第三,大战结束后,德、意、日法西斯遭到彻底失败。

作为美、苏的共同敌人已经彻底失败,同盟的基础不复存在。

而且美国想利用战后援助逼苏联就范的计划落空,昔日的盟友变为对手。

在二战中越战越强的苏联成了美国称霸世界的严重障碍,尤其是在1945-1947年间。

欧亚大陆先后建立了南、阿、匈、捷、保、波、罗、越等一系列社会主义人民民主国家。

使社会主义越出一国范围,形成了一个社会主义体系。

从根本上改变了世界力量对比,因而引起以美国为首的资本主义世界的惊恐和不安。

于是美国制定了遏制苏联为目标的全球战略,开始了对苏冷战。

二、两极格局形成的过程、作用大战末期到战争结束,世界政治力量对比发生了巨大的变化。

资本主义体系遭到空前的削弱,战前在国际舞台上争霸的资本主义列强英、法、德、日、意五国,均已今不如昔。

德、意、日三个法西斯国家先后沦为战败国,被彻底排除出国际政治大国之列;英、法虽属战胜国,但力量大大削弱,殖民体系瓦解。

(打印)第二章战后国际关系和两大阵营对峙格局的形成第二章战后国际关系和两大阵营对峙格局的形成战后,国际关系的演变主要包括两方面的内容:一是东西问题,二是南北问题。

东西问题是指以美国为首的帝国主义阵营同以苏联为首的社会主义阵营之间的关系。

南北问题是指资本主义发达国家与发展中国家之间的关系。

东西关系经历了从冷战到缓和的进程,南北关系主要是以和平谈判的方式推进。

东西问题左右着战后国际形势的发展变化,是国际关系中最突出、最敏感的问题。

战后国际关系最大的变化是两大阵营对峙格局的形成。

世界划分为两级世界。

两极世界格局的特点是:(1)美苏及其盟国相互对抗和争夺,阵线比较分明和稳定;(2)美苏两个超级大国作为对里双方的盟主,在国际事务中起主导作用;(3)“冷战”是美苏斗争的主要方式,由此表现为政治上的对抗,军事上的对峙,意识形态上的对立和经济上的割据。

第一节对战败国的处置一、五国和约的缔结(意、保、罗、芬、匈)1. 五国问题的提出二战结束后,对战败国的处置问题成了盟国的当务之急。

由于对德日两大战争元凶的处置事关全局且比较复杂,所以,盟国在波茨坦会议上决定设立美苏英法中五国外长会议,准备首先签订对意、保、罗、芬、匈的和约。

2.巴黎和会经过三次伦敦外长会议的召开,苏美英经过激烈争论,最后决定1946年7月29日召开有21国家参加的巴黎和会,经过长达79天的讨论,各方作出妥协,最终制定了五国合约的草案,1947年12月纽约四国外长会议制定了五国和约正式文本,1947年2月10日,各有关国家在合约上签字。

3.条约内容,(1)政治问题:责成战败国保障本国公民的基本人权和自由,禁止一切法西斯组织;审判战争罪犯,使五国非法西斯化和民主化。

(2)赔款问题:五国分别向苏联、南斯拉夫、希腊、埃塞俄比亚等国支付赔款。

(3)领土问题(P 29-30)(4)军事问题:限制军备,五国武装力量限于防务所需的最低人数。

清除永久性工事和军事设施;五国不得制造任何原子武器等。