中外品牌形象理论研究综述_马彬彬

- 格式:pdf

- 大小:919.57 KB

- 文档页数:3

国外地区品牌理论研究综述一、国外地区品牌理论研究综述1. 品牌名誉理论研究2. 消费者品牌意识研究3. 品牌承诺理论研究4. 品牌信任理论研究5. 品牌忠诚度理论研究二、品牌名誉理论研究品牌名誉是指消费者对品牌的整体看法和印象,而品牌名誉理论是对品牌形象的认知、评价和情感因素进行研究。

根据相关研究,品牌名誉可以通过品牌可信度、品牌知名度、品牌声誉这三个维度来进行考量。

品牌可信度包括品牌产品的优劣、品牌广告的真实性、企业对产品质量其它信息的披露等;品牌知名度可以表达消费者对品牌的认知程度;品牌声誉则是以往消费者对品牌的看法和评价。

三、消费者品牌意识研究消费者品牌意识是指消费者对品牌的特殊情感,这种情感是通过对品牌特点的认知和了解而产生的。

在这一领域的研究往往涉及到消费者对品牌价值、品牌与消费者之间的关系以及品牌文化等方面。

其中,品牌与消费者关系的研究是极为重要的,消费者群体可以被分为三种:忠诚消费者、中立消费者和不忠诚消费者。

建立好的品牌与消费者关系可以有效提高品牌对客户的满意度 and 印象,促进忠诚客户的增长,并提升公司的品牌赢利率。

四、品牌承诺理论研究品牌承诺是指品牌在受众(包括消费者和其他合作方)的心目中所愿意偏向的表现和搬弄的行为,与品牌承诺相关的理论研究,常常集中在观察品牌诚信、质量保证、创新与长期制造力等因素。

其中,品牌诚信包括后付费留客、诚实可靠、努力提升企业形象等;质量保证主要包括产品领域、服务领域和环境领域;创新力则主要集中在产品研发、技术创新等领域。

五、品牌信任理论研究品牌信任是指消费者在通过使用品牌产品,以及观察品牌工作过程后对品牌企业和产品的信任度和信任感。

品牌信任的理论研究主要关注品牌如何通过朴素且可靠的方法,确保消费者对品牌的信任感。

其中,品牌可用评价意义上被视为两个维度——品牌形象和品牌关系,品牌形象包含企业诚信度、品牌的公信力和品牌形象的专业性;而品牌关系则是指消费者和品牌公司之间的互惠关系。

品牌形象国内外研究现状

国内现状:

国内产品竞争的时代已经过去,品牌竞争的时代已经来临。

鲜明的形象体现和反应着品牌的价值。

在国内,如今有很多品牌由于品牌规划的不重视和不规范,造成了许多品牌在对外宣传方面视觉、听觉识别上符号不一,甚至前后面目全非,根本无法看出是一个品牌的广告。

对于品牌或者是知名品牌而言,在我们的印象中记忆深刻的都是国外的品牌,餐饮有德克士、千拉面、永和大王、吉野家、星巴克;服饰有百家好、李维斯、lee、杰克琼斯等;数码有苹果、三星、索爱、佳能等。

现阶段国内本土品牌已经有意识的在改变了。

娃哈哈、联想、李宁等国内名牌正重视着品牌形象的发展,但是与国外的差距还是存在的。

由于起步意识比较晚,要想迅速改变现状还是不可能的,必须要经营者和广告人一起努力。

国外现状:

国外的品牌意识相对国内认知较高,美、德、法、英、韩、日等世界公认的创新型国家对自主品牌都很重视。

关于品牌的创意研究也一直朝着满足消费者情感和理性的方向。

在全球100强品牌中,美国占据最多,最大的原因在于美国拥有巨大的市场。

随着工业革命的进行,机器代替了人工,生产量提高,产品伴随着商品的输出和资本的运作产品走向各个角落、供向世界。

大批品牌产生,可口可乐、柯达相机、宝洁、雪铁龙、万宝路.......

接着CIS的导入,完善了企业形象策划。

学校品牌国内外研究综述与思考陈静静随着社会的发展,人们对教育品质的要求越来越高,学校作为教育产品的直接提供者,不但要保证家长和学生基本的学习和发展的需要,而且要提供优质的、特色的,能够满足人们多元教育需求的教育产品,这使得学校品牌建设的问题进一步凸显。

“品牌”一词曾经是一种经济现象,代表了某种商品的独特性质,因此品牌的建设对企业来说具有战略性地位。

学校品牌则代表着学校所提供教育产品的品质和声誉等,这不但能够帮助学校确定自身的发展方向,更能够在教育市场中提高教育产品的竞争力,在社会、家长、学生心中树立与众不同的形象。

品牌的研究始于上世纪50年代的美国,近年来,我国很多学者将品牌的概念引入教育领域,并进行了大量关于学校品牌的研究,本文将对这些国内外研究进行综述,并在此基础上进行整体评价,并为后续研究提供了可行性路径。

一、国外品牌理论发展与学校品牌建设(一)品牌的概念“品牌”的概念起源于商业,20 世纪50 年代,美国的大卫·奥格威第一次提出品牌的概念,他认为,品牌是一种复杂的象征,它是品牌属性、包装、价格、历史声誉、广告方式的无形总和。

品牌同时也因消费者对其使用的印象,以及自身的经验而有所界定。

1美国著名市场营销学专家菲利普·科特勒博士认为:品牌是一种名称、术语、标记、符号或图案,或是它们的相互组合,用以识别某个消费者或某群消费者的产品或服务,并使之与竞争对手的产品或服务相区别。

2(二)品牌理论的发展随着商业品牌的不断发展,对品牌的研究也逐渐深入,从上世纪50年代开始,人们对品牌的研究逐渐理论化、系统化,并不断得到丰富和深化,其中的代表性理论有50年代初兴起的CIS理论,70年代初出现的品牌定位理论,以及80年代末90年代初提出的品牌资产理论。

1.50年代兴起的CIS理论。

CIS(Corporate Identity System)即企业形象1周永亮.品牌竞争战略[M].北京:经济管理出版社,2002.2余明阳.名牌战略[M].深圳:海天出版社,1997.战略或企业识别系统,包括三个子系统:理念识别系统(Mind Identity System)、行为识别系统(Behavior Identity System)以及视觉识别系统(Visual Identity System)。

基于CIS理论的髙校中外合作办学品牌形象建设研究在经济全球化与教育国际化高度发展的今天,我们已经处于知识经济时代,面对全世界愈演愈烈的竞争,如何寻求自身发展已经成为高等教育领域关注度极高的问题。

事实上,竞争的核心实质是质量与品牌的竞争,除了质量保障,如何进行品牌形象建设也尤为重要。

品牌在营销领域发展的比较成熟和完善,教育领域的品牌建设也有一段时间的发展和一定程度的研究,但针对高校中外合作办学的研究却不甚完善。

因此,本文对于高等院校中外合作办学的品牌形象建设进行研究时参考了高校品牌建设的研究成果,并且以CIS(Corporate Identity System)理论为理论基础进行品牌形象建设分析,为中外合作办学机构的品牌研究提供了新思路和新方法,并且具有重要的理论意义与实践意义。

本文分别运用了文献研究法、问卷调查法、层次分析法,并且以CIS理论为理论基础,建立了有三个层级的高校中外合作办学品牌形象建设体系。

论文首先分析了我国高校中外合作办学品牌形象建设的必要性,同时运用文献研究法对现有研究进行梳理,界定出相关概念,并且筛选出CIS理论作为本文的分析工具。

其次,笔者运用问卷调查与访谈的方法对高校中外合作办学品牌形象建设现状进行了调查与分析,为下文品牌形象维度确立提供相关依据。

再次,以CIS理论为基础,结合实际现状,本文最终构建了以理念识别系统、行为识别系统、视觉识别系统为一级维度的品牌形象建设体系,并引入了层次分析法确定了各个品牌形象建设维度间的权重关系,从而使高等院校的中外合作办学的品牌形象建设维度体系方面的研究更加系统和完善。

最后,运用本文构建的品牌形象建设体系对A学院进行了测评与分析,并提供了相对改进建议与措施。

本文的创新之处是将CIS理论应用于高校中外合作办学品牌形象建设这个较新的研究领域中,并且构建了一个高校中外合作办学品牌形象建设体系,为以后高校中外合作办学品牌形象检视提供了一个可供选择的标准。

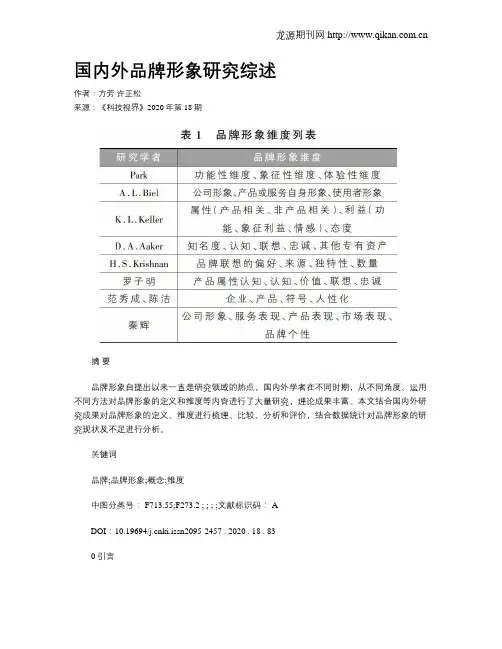

国内外品牌形象研究综述作者:方芳许正松来源:《科技视界》2020年第18期摘要品牌形象自提出以来一直是研究领域的热点,国内外学者在不同时期,从不同角度、运用不同方法对品牌形象的定义和维度等内容进行了大量研究,理论成果丰富。

本文结合国内外研究成果对品牌形象的定义、维度进行梳理、比较、分析和评价,结合数据统计对品牌形象的研究现状及不足进行分析。

关键词品牌;品牌形象;概念;维度中图分类号: F713.55;F273.2 ; ; ; ;文献标识码: ADOI:10.19694/ki.issn2095-2457 . 2020 . 18 . 830 引言品牌竞争是企业在市场竞争中的最终选择,而品牌形象是品牌的重要组成部分。

对企业来说,良好的品牌形象有助于树立良好的企业形象,满足顾客需求,提升企业核心竞争力;对于顾客来说,品牌形象既能满足他们对产品的功能性需求,又能满足他们在某些方面的心理需求。

不少学者一致认为:构建积极的品牌形象有利于促进顾客的购买意向及行为,从而提升顾客忠诚度。

基于品牌形象在企业竞争力和消费者购买行为两方面的重要性,国内外学者在品牌内涵、品牌形象及品牌形象维度等方面进行了大量研究,成果丰硕。

本文对相关研究成果进行梳理,在此基础上,对品牌形象的研究前景进行展望。

1 品牌与品牌形象1.1 品牌的内涵品牌一词最早出现于古挪威,原意为烙印,最早的功能是用来区别不同的商品。

之后有学者从顾客的角度将顾客对产品认识上的偏见定义为品牌,其中包括积极的偏见和消极的偏见。

国内学者李艳等人指出,品牌的本质包含两个方面:针对顾客而言,它是顾客对产品原本属性及特征的感知和认可程度;从产品本身来说,品牌是产品通过外在名称、标识等载体所体现的差异性[1]。

除此之外,有学者从市场角度对品牌的内涵进行解读,此时品牌被理解为一种承诺,是伴随着承诺的形成及传播过程而逐渐形成的区别于其他品牌的符号。

构建良好的品牌需要品牌持有者持续地进行产品定位,并形成阶段性的个性成果,最终获取购买者一段时间内的较高认可。

西方品牌形象及其管理理论研究综述15 第29卷第12期外国经济与管理Vol 129No 1122007年12月Foreign Economics &Management Dec 12007西方品牌形象及其管理理论研究综述王长征,寿志钢(武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430072)收稿日期:2007Ο10Ο11基金项目:教育部社科研究基金资助规划项目《象征消费、品牌的象征定位及对消费者的影响研究》(编号:06J A630050),国家自然科学基金资助面上项目《象征性品牌:象征意义的维度、效应与作用机制》(编号:70672069)作者简介:王长征(1967-),男,武汉大学经济与管理学院副教授,博士;寿志钢(1973-),男,武汉大学经济与管理学院讲师,博士。

摘 要:品牌形象作为消费者行为和营销领域的一个研究热点,被视为品牌资产的核心要素之一,而对它的管理则被看作企业的一项关键性营销活动。

本文根据国外文献中存在的消费者视角的品牌形象研究和企业视角的品牌概念—形象管理研究两条线索,对有关品牌形象的概念、构成、测量及管理的理论研究成果进行了梳理和评价,并对未来的研究方向提出了框架性的建议。

关键词:品牌形象;构成维度;测量方法;品牌形象管理 中图分类号:F270 文献标识码:A 文章编号:1001Ο4950(2007)12Ο0015Ο08一、引 言 “品牌形象”的概念自提出以来,一直是消费者行为研究领域的一个重要概念。

[1]受二战后兴起于发达资本主义国家,特别是法国的后现代主义哲学思想和社会理论的影响,消费者行为研究者往往把象征消费视为后现代消费文化的一个突出特点。

[2]受这种思想和理论的启发,越来越多的学者开始承认,消费者除了为产品的功能,也会为产品的形象,即产品和品牌的象征意义而购买产品。

[3]有些后现代主义营销学者甚至走得更远,他们认为“不是产品而是形象才具有价值”,“价值包含在形象之中”,因此不是产品而是形象才是被销售的东西。

品牌建设文献综述摘要:现今社会是一个品牌竞争的时代,因此品牌的意义非同小可,本文主要针对品牌的内涵及作用进行了研究,同时论述了品牌塑造的过程,包括品牌形象的打造、品牌定位和品牌文化的确立、品牌资产的重要以及品牌传播的策略,从中发现研究存在的问题和品牌营销未来的发展的前景。

本文认为在今后的品牌营销中应当更注重情感与体验的渗透,将品牌赋予更多的思想与个性,吸引和刺激消费者的购买欲望,在满足消费者对产品功效的期望的同时还能满足在消费者在情感及心理上的需求。

关键词:品牌、品牌建设1国内外品牌理论研究综述品牌(BRAND)一词来源于古挪威文字Brandr,意思是烙印,他非常形象的表达了品牌的真谛——“如何在消费者心中留下烙印”。

关于品牌的定义有很多,不同时代,不同的人对品牌都有不同的理解。

美国营销学权威菲利普科特勒为品牌下的定义是:“品牌就是一种名称、名词、标记、符号或设计,或是这些要素的组合,其目的是借以识别某个销售者或某些销售者提供的产品或服务,并使之与竞争对手的产品和服务区别开来[1]。

”大卫奥格威认为,品牌是一种错综复杂的象征,它是产品属性、名称、包装、价格、历史、声誉、广告风格和整体组合。

品牌同时是为消费者对其使用产品的印象及自身的经验而有所界定[2]。

本文认为,朱华锋为品牌写的一个构成公式很清晰准确地表述了品牌的内涵,即:品牌=品名+品记+品类+品质+品值+品德+品行[3]。

大卫·奥格威(Confessions of an Advertising Man)将罗塞·瑞夫斯的USP理论看作是在强卖,奥格威认为品牌的建立与提升是要塑造一个个性与发布一项成功的广告运动,这十分重要。

企业必需思考品牌要用塑造怎样的形象,形象代表着个性,和人一样,产品也要有自身的个性,是产品形象决定了产品在市场中的地位:成功或者失败[2]。

定位理论的创建者杰克·特劳特和艾·里斯认为企业品牌提升的关键是要在目标顾客的头脑里给产品定位,可是他们认为定位在本质上不改变产品,不会过多改变产品的价格和包装,它们认为定位仅仅是在顾客心智中占一个有价值的位置[4]。

生存在于生命的延续,更在于生命在延续过程中的激发和升华,企业的生命也是如此。

面对当前残酷、纷繁复杂的市场竞争,更需要企业在生存中不断开辟和创造生命力的源泉和动力。

在竞争愈来愈激烈的现代市场经济条件下,随着高科技的不断发展和全球化经济的到来,传统意义上的质量竞争、价格竞争、市场竞争、品牌竞争等逐步显示出其局限性,在信息日益共享的“信息时代”产生了众多趋同现象,即同类商品之间的技术、服务、价格等的水平越来越难分上下。

为此,作为现代市场竞争条件下的战略手段——企业品牌形象塑造已成为制胜的法宝。

品牌形象是品牌构成要素在人们心目中的综合反应,也是消费者记忆中关于品牌的所有联想的综合感知。

品牌形象由品牌的内在形象和品牌的外在形象构成,其中品牌内在形象主要包括品牌产品形象和品牌文化形象,品牌外在形象主要包括品牌标识形象和品牌信誉形象。

品牌形象塑造,就是指成功地在消费者心目中树立、构筑、创造和维护良好的品牌形象。

品牌是企业重要的无形资产,而驱动这种资产的关键因素是品牌形象。

国内外关于品牌形象的研究内容和范围非常广泛,本文主要将国内外关于品牌形象相关理论、品牌形象测评、品牌价值和品牌形象塑造四方面的研究资料整理归纳,并针对一些问题提出自己的看法和理解。

品牌形象相关理论为企业塑造良好的品牌形象提供理论依据。

在品牌形象相关理论研究方面,有代表性的研究成果有: USP 理论、多重属性模型、 BI 理论、比尔品牌形象理论以及我国学者罗子明的品牌形象的特性及构成理论。

(1) USP 理论又称独特销售说辞理论[1] ,是罗瑟·里夫斯提出来的,主要应用于广告策划中。

该理论在消费者是理性思维者的前提假设下认为:消费者倾向于只记住品牌的一个东西即强有力的主张或者概念,并进一步认为在消费者心目中,一旦将这种强有力的主张、说辞兴许诺同某一特定的品牌联系起来,就会给该产品以持久受益的地位。

(2)多重属性模型多重属性模型是消费者行为学中最常用来解释和预测个体消费者品牌偏好的理论之一。

1前言生存在于生命的延续,更在于生命在延续过程中的激发和升华,企业的生命也是如此。

面对当前残酷、纷繁复杂的市场竞争,更需要企业在生存中不断开拓和创造生命力的源泉和动力。

在竞争愈来愈激烈的现代市场经济条件下,随着高科技的不断发展和全球化经济的到来,传统意义上的质量竞争、价格竞争、市场竞争、品牌竞争等逐步显示出其局限性,在信息日益共享的“信息时代”产生了众多趋同现象,即同类商品之间的技术、服务、价格等的水平越来越难分上下。

为此,作为现代市场竞争条件下的战略手段——企业品牌形象塑造已成为制胜的法宝。

品牌形象是品牌构成要素在人们心目中的综合反应,也是消费者记忆中关于品牌的所有联想的综合感知。

品牌形象由品牌的内在形象和品牌的外在形象构成,其中品牌内在形象主要包括品牌产品形象和品牌文化形象,品牌外在形象主要包括品牌标识形象和品牌信誉形象。

品牌形象塑造,就是指成功地在消费者心目中树立、构筑、创造和维护良好的品牌形象。

品牌是企业重要的无形资产,而驱动这种资产的关键因素是品牌形象。

国内外关于品牌形象的研究内容和范围非常广泛,本文主要将国内外关于品牌形象相关理论、品牌形象测评、品牌价值和品牌形象塑造四方面的研究资料整理归纳,并针对一些问题提出自己的看法和理解。

2 国内外相关研究文献综述品牌形象相关理论为企业塑造良好的品牌形象提供理论依据。

在品牌形象相关理论研究方面,有代表性的研究成果有:USP理论、多重属性模型、BI理论、比尔品牌形象理论以及我国学者罗子明的品牌形象的特性及构成理论。

(1)USP理论又称独特销售说辞理论[1],是罗瑟·里夫斯提出来的,主要应用于广告策划中。

该理论在消费者是理性思维者的前提假设下认为:消费者倾向于只记住品牌的一个东西即强有力的主张或概念,并进一步认为在消费者心目中,一旦将这种强有力的主张、说辞或许诺同某一特定的品牌联系起来,就会给该产品以持久受益的地位。

(2)多重属性模型多重属性模型是消费者行为学中最常用来解释和预测个体消费者品牌偏好的理论之一。

品牌理论研究综述内容摘要:品牌是使某种产品和服务能够区别于其他产品和服务的名称、标识和其他可展示的标记。

这些名称和标识等会由于不同的品牌表述方式而产生差异,又将会产生不同的品牌观念。

本文整合了国内外有关品牌理解的各种观点,并对各种品牌理论研究进行评述和归纳,以期能对品牌的历史及未来的发展进行概括,揭示品牌理论研究的新趋势。

关键词:品牌品牌理论品牌观念品牌是相关事物的象征,Jay P.McCormack和Jonathan Cagan(2003)认为建立和保持一个一致的品牌陈述是建立一个成功产品的重要部分。

自1931年美国宝洁公司(P&G)的麦克尔•罗伊提出品牌经理制以来,品牌日益成为提升企业竞争力的主要源泉。

实业界的操作需求带来了品牌理论研究的繁荣。

品牌理论研究与发展经历了一个相对长期的过程。

笔者根据品牌一词在使用时具体语言环境的差异,把对品牌的理解划分为三类:服务的理念、利益的源泉和进化的角度。

品牌的传统观——服务的理念由Burleigh B.Gardner和Sidney J.1evy(1955)发表的第一篇有关品牌的论文阐明了下列原理:品牌的发展是因为品牌具有一组能满足顾客理性和情感需要的价值,品牌的创建要超越差异(differentiation)和功能主义(functionalism),它应该注重开发一种个性价值(personality),让顾客得到满意的服务。

King(1970)指出,品牌不仅由于其功能性价值而被喜爱,而且由于其心理和社会的价值而被喜爱。

David A.Aaker(1993)则指出,目前大多数经理仍然过多地关注于短期的财务收益,而不注意对品牌的长期投资。

纵览当前国内外品牌界,对于传统品牌观的描述归纳起来主要有以下几类(张焱、张锐,2004)。

(一)符号说Lynn B.Upshaw(1999)在其出版的《塑造品牌特征》一书里指出:品牌是使某种产品和服务能够区别于其他产品和服务的名称、标识和其他可展示的标记。

西方品牌形象及其管理理论研究综述一、本文概述Overview of this article品牌形象作为市场营销和消费者行为学中的核心概念,一直是学术研究和商业实践关注的焦点。

随着全球市场竞争的日益激烈,品牌形象的塑造和管理对于企业的成功至关重要。

本文旨在系统梳理和综述西方品牌形象及其管理理论的发展历程、主要观点和研究成果,以期为我国企业在全球化背景下的品牌建设提供理论支持和实践指导。

Brand image, as a core concept in marketing and consumer behavior, has always been a focus of academic research and business practice. With the increasingly fierce global market competition, shaping and managing brand image is crucial for the success of enterprises. This article aims to systematically review and summarize the development process, main viewpoints, and research results of Western brand image and management theories, in order to provide theoretical support and practical guidance for brand building in Chinese enterprises under the background of globalization.本文首先回顾了品牌形象理论的起源和发展,从早期的品牌形象概念提出,到后来的品牌形象维度和测量模型的研究,再到品牌形象与消费者行为之间的关系探讨,逐步深入分析了品牌形象理论的核心内容。

Science &Technology Vision引言品牌竞争是企业在市场竞争中的最终选择,而品牌形象是品牌的重要组成部分。

对企业来说,良好的品牌形象有助于树立良好的企业形象,满足顾客需求,提升企业核心竞争力;对于顾客来说,品牌形象既能满足他们对产品的功能性需求,又能满足他们在某些方面的心理需求。

不少学者一致认为:构建积极的品牌形象有利于促进顾客的购买意向及行为,从而提升顾客忠诚度。

基于品牌形象在企业竞争力和消费者购买行为两方面的重要性,国内外学者在品牌内涵、品牌形象及品牌形象维度等方面进行了大量研究,成果丰硕。

本文对相关研究成果进行梳理,在此基础上,对品牌形象的研究前景进行展望。

1品牌与品牌形象1.1品牌的内涵品牌一词最早出现于古挪威,原意为烙印,最早的功能是用来区别不同的商品。

之后有学者从顾客的角度将顾客对产品认识上的偏见定义为品牌,其中包括积极的偏见和消极的偏见。

国内学者李艳等人指出,品牌的本质包含两个方面:针对顾客而言,它是顾客对产品原本属性及特征的感知和认可程度;从产品本身来说,品牌是产品通过外在名称、标识等载体所体现的差异性[1]。

除此之外,有学者从市场角度对品牌的内涵进行解读,此时品牌被理解为一种承诺,是伴随着承诺的形成及传播过程而逐渐形成的区别于其他品牌的符号。

构建良好的品牌需要品牌持有者持续地进行产品定位,并形成阶段性的个性成果,最终获取购买者一段时间内的较高认可。

总的来说,品牌的内涵包括两个方面:一方面,立足于顾客,企业通过产品完成对目标市场的承诺;另一方面,立足于产品,品牌是区别于其他竞争对手的重要标志。

随着市场经济的不断发展,品牌的存在价值早已超过早期区别的功能而成为产品、企业乃至使用者形象和文化的象征。

目前,大多数国内外学者一致认为,品牌主要由名称、标志和标识语3方面构成。

1.2品牌形象“品牌形象”一词最早可追溯到20世纪50年代,自提出以来,一直是消摘要品牌形象自提出以来一直是研究领域的热点,国内外学者在不同时期,从不同角度、运用不同方法对品牌形象的定义和维度等内容进行了大量研究,理论成果丰富。

品牌形象理论研究综述作者:李小平来源:《科技视界》 2014年第29期李小平(安徽工业大学工商学院经管系,安徽马鞍山 243002)【摘要】品牌形象理论从提出到现在一直被认为是一个理论热点,同时企业在品牌经营与管理中也很重视这一理论的应用。

很多国内外学者在不同时期从不同角度对品牌形象的内涵、构成、测量及管理方面提出了很多的理论成果。

本文对国内外主要的品牌形象理论研究成果进行梳理、比较、分析和评价。

【关键词】品牌形象;理论研究;综述0 引言随着市场竞争的不断加剧,产品同质化程度越来越高,品牌越来越被企业和消费者重视。

从消费者角度出发,当今的消费者购买的不仅仅是有型物品,更是看重品牌及其形象,因为这种形象及其价值往往能代表使用者自身的形象及其价值,有很强烈的象征意义。

从企业的角度出发,为了避免市场的激烈竞争,差异化经营往往是企业的首选,然而品牌形象的独特性又是最能体现出企业及其经营的差异,而且这种形象上的差异也是其他企业无法复制的。

所以,今天的企业都非常重视品牌形象的塑造和管理,但品牌形象理论又很丰富且存在视角差异,因此有必要对现有的品牌形象理论进行系统的梳理。

1 品牌形象理论的提出20世纪50年代是美国工业企业快速发展伴随着产品日益丰富的年代,企业产品之间的竞争越来越大。

此时,企业的营销工作者为了营造本企业产品有别于竞争对手产品的差异,纷纷给自己的产品寻找一个属于自己的独特卖点,从而实现差异化营销。

于是在这样的历史环境下,罗瑟·瑞夫斯提出了独特销售主张理论(USP)。

罗瑟·瑞夫斯希望通过应用广告的方式来给不同的企业产品塑造一个独特的卖点,尤其是同行业的企业产品更是如此,从而实现差异化的营销目的,避免直接竞争。

但随着企业及产品的快速发展,到了六七十年代以后,企业产品之间的差异越来越小,即同质化程度越来越高,罗瑟·瑞夫斯提出的USP广告理论在应用时越来越艰难。

此时美国著名的广告专家大卫·奥格威(David Ogilvy)在给很多企业设计一些诉求产品优势的广告时也遇到类似的困惑。

国外地区品牌理论研究综述今天,越来越多的国家、地区和城市开始运用品牌化的技术和方法来谋求竞争优势。

与此同时,地区品牌的概念也开始在国内外的营销学者当中变得越来越流行。

然而,尽管有大量的研究涉及到地区品牌化这个领域,但是只有少量是与这一课题直接相关的。

目前学术界关于地区品牌化的研究尚处于初始期,已有的研究主要集中在地区品牌概念、地区品牌结构、地区品牌化模型、地区品牌定位、地区品牌战略管理过程以及地区品牌沟通等方面。

本文尝试对这些研究成果进行了回顾和综述,以明晰当前地区品牌的研究现状,为今后的深入研究准备理论前提和条件。

一、地区品牌概念与地区品牌结构目前学术界关于地区品牌尚无统一的术语表达,从文献回顾的情况来看,比较常见的有Place Brand、City Brand、National Brand、Country Brand、Geo-Brand、Regional Brand、Urhan Brand、Destination Brand等方式。

而这些差别的造成,主要是因为研究者视角的不同。

因此,在对地区品牌领域的研究成果进行回顾时,本部分将不对上述概念的语义差别进行专门强调,而统一用“地区品牌”来表述,只在必要的时候用英文标注。

那么什么是地区品牌,或者说通过什么样的方式一个地区可以获得一个品牌或者一个地区或以被看作是一个品牌?荷兰学者Kavaratzis认为Aaker对于品牌的定义也许有助于帮助回答这个困难的问题,如果把Aaker定义中的“品牌”替换成“地区品牌”:“品牌是关于的、在公众头脑中共同作用并生成一系列独特联想的功能、情感、自我表现等战略性要素的多维组合。

”这一系列独特联想为品牌实体创造了一一个“品牌形象”,比如人们关于品牌的观念、感受和态度。

在关于地区品牌化的研究和讨论中,Cai把地区品牌化定义为通过积极的形象构建来选择一个协调一致的要素组合来获得目的地识别和区分。

品牌要素包括:名称、术语、标识、标记、设计、象征、口号、包装或者是这些要素的联合体。