文言虚词“之”的用法课件

- 格式:pdf

- 大小:2.68 MB

- 文档页数:19

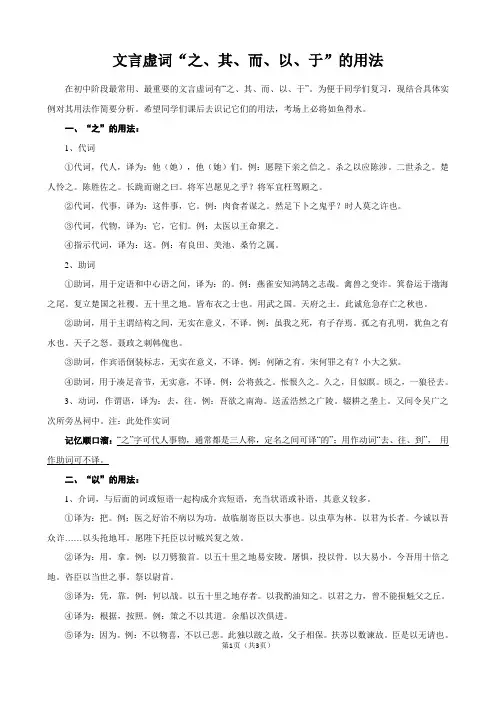

文言虚词“之、其、而、以、于”的用法在初中阶段最常用、最重要的文言虚词有“之、其、而、以、于”。

为便于同学们复习,现结合具体实例对其用法作简要分析。

希望同学们课后去识记它们的用法,考场上必将如鱼得水。

一、“之”的用法:1、代词①代词,代人,译为:他(她),他(她)们。

例:愿陛下亲之信之。

杀之以应陈涉。

二世杀之。

楚人怜之。

陈胜佐之。

长跪而谢之曰。

将军岂愿见之乎?将军宜枉驾顾之。

②代词,代事,译为:这件事,它。

例:肉食者谋之。

然足下卜之鬼乎?时人莫之许也。

③代词,代物,译为:它,它们。

例:太医以王命聚之。

④指示代词,译为:这。

例:有良田、美池、桑竹之属。

2、助词①助词,用于定语和中心语之间,译为:的。

例:燕雀安知鸿鹄之志哉。

禽兽之变诈。

箕畚运于渤海之尾。

复立楚国之社稷。

五十里之地。

皆布衣之士也。

用武之国。

天府之土。

此诚危急存亡之秋也。

②助词,用于主谓结构之间,无实在意义,不译。

例:虽我之死,有子存焉。

孤之有孔明,犹鱼之有水也。

天子之怒。

聂政之刺韩傀也。

③助词,作宾语倒装标志,无实在意义,不译。

例:何陋之有。

宋何罪之有?小大之狱。

④助词,用于凑足音节,无实意,不译。

例:公将鼓之。

怅恨久之。

久之,目似瞑。

顷之,一狼径去。

3、动词,作谓语,译为:去,往。

例:吾欲之南海。

送孟浩然之广陵。

辍耕之垄上。

又间令吴广之次所旁丛祠中。

注:此处作实词记忆顺口溜:“之”字可代人事物,通常都是三人称,定名之间可译“的”;用作动词“去、往、到”,用作助词可不译。

二、“以”的用法:1、介词,与后面的词或短语一起构成介宾短语,充当状语或补语,其意义较多。

①译为:把。

例:医之好治不病以为功。

故临崩寄臣以大事也。

以虫草为林。

以君为长者。

今诚以吾众诈……以头抢地耳。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效。

②译为:用,拿。

例:以刀劈狼首。

以五十里之地易安陵。

屠惧,投以骨。

以大易小。

今吾用十倍之地。

咨臣以当世之事。

祭以尉首。

③译为:凭,靠。

例:何以战。

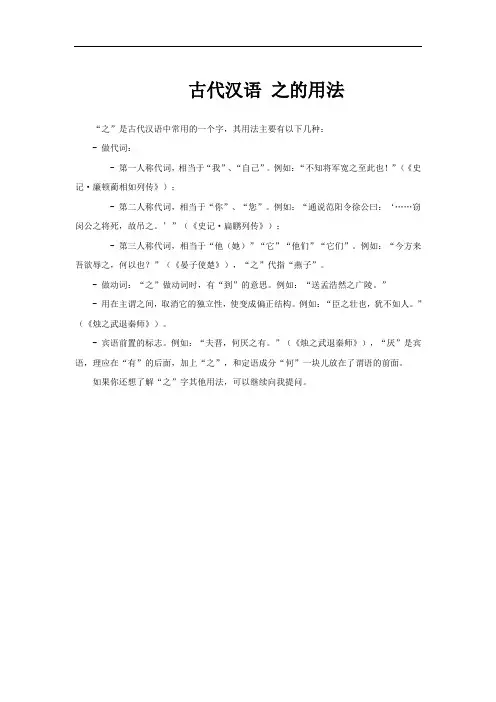

古代汉语之的用法

“之”是古代汉语中常用的一个字,其用法主要有以下几种:

- 做代词:

- 第一人称代词,相当于“我”、“自己”。

例如:“不知将军宽之至此也!”(《史记·廉顿蔺相如列传》);

- 第二人称代词,相当于“你”、“您”。

例如:“通说范阳令徐公曰:‘……窃闵公之将死,故吊之。

’”(《史记·扁鹏列传》);

- 第三人称代词,相当于“他(她)”“它”“他们”“它们”。

例如:“今方来吾欲辱之,何以也?”(《晏子使楚》),“之”代指“燕子”。

- 做动词:“之”做动词时,有“到”的意思。

例如:“送孟浩然之广陵。

”

- 用在主谓之间,取消它的独立性,使变成偏正结构。

例如:“臣之壮也,犹不如人。

”(《烛之武退秦师》)。

- 宾语前置的标志。

例如:“夫晋,何厌之有。

”(《烛之武退秦师》),“厌”是宾语,理应在“有”的后面,加上“之”,和定语成分“何”一块儿放在了谓语的前面。

如果你还想了解“之”字其他用法,可以继续向我提问。

一、「之」的意思和用法「之」在文言文中是一个非常常见的虚词,它有多种意思和用法,下面我们来一一介绍。

1. 代词:表示持有或指代在古代汉语中,「之」可以用作第三人称的代词,表示持有或指代关系。

例如:「吾爱之」,意思是「我爱他/她」。

2. 形容词后缀:表示属于某种关系「之」也能够作为形容词后缀,表示属于某种关系。

例如:「风之子」,意思是「风的子女」,也就是「风的孩子」。

3. 连词:表示连词关系在古代汉语中,「之」还可以用作连词,表示连词关系。

例如:「天之道」,意思是「天的道理」,表示上帝的智慧和规律。

4. 古代助词:用于古文翻译在古代汉语的文言文中,「之」还可以用作助词,用于古文翻译。

例如:「湘山之巅」,意思是「在湘山的山顶」,表示位置关系。

5. 名词后缀:表示名词性质在古代汉语中,「之」还可以用作名词后缀,表示名词性质。

例如:「圣人之道」,意思是「圣人的道德」,表示名词的属性。

二、「之」的例子1. 《论语》:「巧言令色,鲜矣仁。

」2. 《庄子》:「道常无名,朴虽小天下莫能臣也。

」3. 《孟子》:「恻隐之心,人也;羞恶之心,人也;恭敬之心,人也;是非之心,人也。

」4. 《四书五经》:「有朋自远方来,不亦乐乎?」三、总结通过以上的介绍和例子,我们可以看到,在文言文中,「之」有着多种意思和用法,它可以作为代词、形容词后缀、连词、古代助词和名词后缀,而且在古代经典文学作品中也有着广泛的应用。

掌握好「之」的意思和用法对于理解和学习文言文是非常重要的。

希望读者在学习文言文的过程中能够加强对「之」的理解和运用,提高自己的语言水平。

在古代汉语中,「之」作为一个虚词,在文言文中的用法非常广泛,除了代词、形容词后缀、连词、古代助词和名词后缀之外,在古代经典文学作品中的运用也是非常丰富的。

下面我们将进一步探讨「之」在文言文中的用法和例子。

6. 动词后缀:表示动作的发出者在古代汉语中,「之」还可以用作动词后缀,表示动作的发出者。

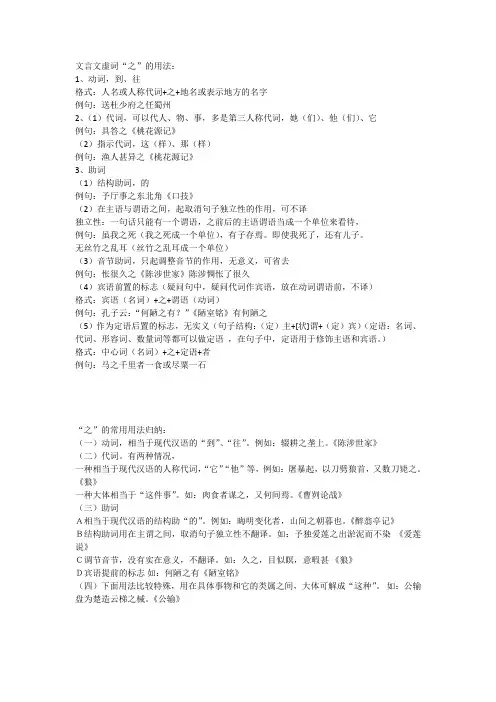

文言文虚词“之”的用法:1、动词,到、往格式:人名或人称代词+之+地名或表示地方的名字例句:送杜少府之任蜀州2、(1)代词,可以代人、物、事,多是第三人称代词,她(们)、他(们)、它例句:具答之《桃花源记》(2)指示代词,这(样)、那(样)例句:渔人甚异之《桃花源记》3、助词(1)结构助词,的例句:予厅事之东北角《口技》(2)在主语与谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译独立性:一句话只能有一个谓语,之前后的主语谓语当成一个单位来看待,例句:虽我之死(我之死成一个单位),有子存焉。

即使我死了,还有儿子。

无丝竹之乱耳(丝竹之乱耳成一个单位)(3)音节助词,只起调整音节的作用,无意义,可省去例句:怅很久之《陈涉世家》陈涉惆怅了很久(4)宾语前置的标志(疑问句中,疑问代词作宾语,放在动词谓语前,不译)格式:宾语(名词)+之+谓语(动词)例句:孔子云:“何陋之有?”《陋室铭》有何陋之(5)作为定语后置的标志,无实义(句子结构:(定)主+[状]谓+(定)宾)(定语:名词、代词、形容词、数量词等都可以做定语,在句子中,定语用于修饰主语和宾语。

)格式:中心词(名词)+之+定语+者例句:马之千里者一食或尽粟一石“之”的常用用法归纳:(一)动词,相当于现代汉语的“到”、“往”。

例如:辍耕之垄上。

《陈涉世家》(二)代词。

有两种情况,一种相当于现代汉语的人称代词,“它”“他”等,例如:屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。

《狼》一种大体相当于“这件事”。

如:肉食者谋之,又何间焉。

《曹刿论战》(三)助词A相当于现代汉语的结构助“的”。

例如:晦明变化者,山间之朝暮也。

《醉翁亭记》B结构助词用在主谓之间,取消句子独立性不翻译。

如:予独爱莲之出淤泥而不染《爱莲说》C调节音节,没有实在意义,不翻译。

如:久之,目似瞑,意暇甚《狼》D宾语提前的标志如:何陋之有《陋室铭》(四)下面用法比较特殊,用在具体事物和它的类属之间,大体可解成“这种”。

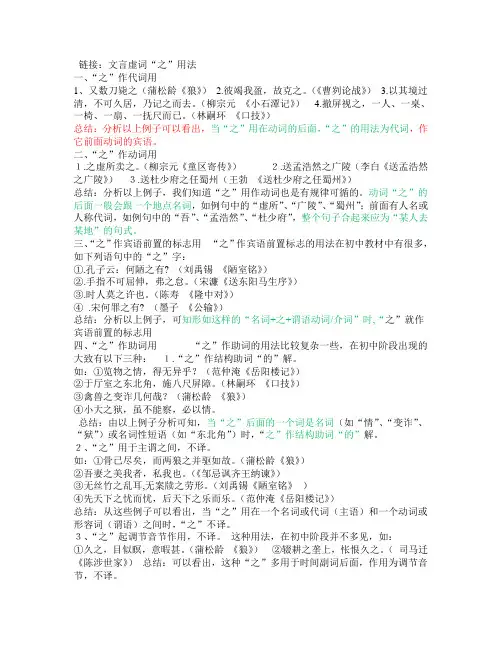

链接:文言虚词“之”用法一、“之”作代词用1、又数刀毙之(蒲松龄《狼》)2.彼竭我盈,故克之。

(《曹刿论战》)3.以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(柳宗元《小石潭记》) 4.撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

(林嗣环《口技》)总结:分析以上例子可以看出,当“之”用在动词的后面,“之”的用法为代词,作它前面动词的宾语。

二、“之”作动词用1.之虚所卖之。

(柳宗元《童区寄传》)2.送孟浩然之广陵(李白《送孟浩然之广陵》)3.送杜少府之任蜀州(王勃《送杜少府之任蜀州》)总结:分析以上例子,我们知道“之”用作动词也是有规律可循的。

动词“之”的后面一般会跟一个地点名词,如例句中的“虚所”、“广陵”、“蜀州”;前面有人名或人称代词,如例句中的“吾”、“孟浩然”、“杜少府”,整个句子合起来应为“某人去某地”的句式。

三、“之”作宾语前置的标志用“之”作宾语前置标志的用法在初中教材中有很多,如下列语句中的“之”字:①.孔子云:何陋之有? (刘禹锡《陋室铭》)②.手指不可屈伸,弗之怠。

(宋濂《送东阳马生序》)③.时人莫之许也。

(陈寿《隆中对》)④.宋何罪之有? (墨子《公输》)总结:分析以上例子,可知形如这样的“名词+之+谓语动词/介词”时,“之”就作宾语前置的标志用四、“之”作助词用“之”作助词的用法比较复杂一些,在初中阶段出现的大致有以下三种:1.“之”作结构助词“的”解。

如:①览物之情,得无异乎?(范仲淹《岳阳楼记》)②于厅室之东北角,施八尺屏障。

(林嗣环《口技》)③禽兽之变诈几何哉?(蒲松龄《狼》)④小大之狱,虽不能察,必以情。

总结:由以上例子分析可知,当“之”后面的一个词是名词(如“情”、“变诈”、“狱”)或名词性短语(如“东北角”)时,“之”作结构助词“的”解。

2、“之”用于主谓之间,不译。

如:①骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

(蒲松龄《狼》)②吾妻之美我者,私我也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)③无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

一、“之”作代词用可以代人、代物、代事。

代人多是第三人称。

译为"他"(他们)、"它"(它们)。

如:1、作《师说》以贻之。

(《师说》,代人,作宾语。

)2、执策而临之,曰:“天下无马。

”(《马说》)3、撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

(《口技》)4、渔人甚异之。

分析以上例子可以看出,当“之”用在动词的后面,“之”的用法为代词,作它前面动词的宾语。

二、“之”作动词用如:1、吾欲之南海,何如?(《劝学》)2、送孟浩然之广陵(《送孟浩然之广陵》)3、送杜少府之任蜀州(《送杜少府之任蜀州》)分析以上例子,我们知道“之”用作动词也是有规律可循的。

动词“之”的后面一般会跟一个地点名词,如例句中的“南海”、“广陵”、“蜀州”;前面有人名或人称代词,如例句中的“吾”“孟浩然”“杜少府”,整个句子合起来应为“某人去某地”的句式。

三、“之”作助词用(在初中阶段出现的大致有五种)1、“之”作结构助词,相当于“的”。

如:①故时有物外之趣。

(《童趣》)译:物体本身以外的乐趣。

②于厅事之东北角。

(林嗣环《口技》)译:在客厅的东北角。

③水陆草木之花。

(周敦颐《爱莲说》)译:各种草木的花。

④明有奇巧人……能以径寸之木。

(魏学伊《核舟记》)译:直径一寸的木头。

由以上例子分析可知,当“之”后面的一个词是名词(如“趣”)时,“之”作结构助词“的”解。

2、“之”放在主谓之间,起到取消句子独立性的作用,不译。

如:①予独爱莲之出淤泥而不染。

译:我唯独爱莲花的从淤泥中长出而不受到沾染。

②无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

译:这里没有嘈杂的音乐声侵扰耳鼓。

从这些例子可以看出,当“之”用在一个名词或代词(主语)和一个动词或形容词(谓语)之间时,“之”不译。

3、“之”起调节音节作用,不译。

这种用法,在初中阶段并不多见,如:①久之,目似瞑,意暇甚。

(《狼》)②辍耕之垄上,怅恨久之。

③填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。

常用文言文虚词之十八:之.《说文》:“之,出也。

”本义为动词,义为“出”“往”“到”。

“之”的虚词用法是其假借义,可作代词、连词和助词。

代词“之”用法灵活,可代人、事物、处所等,现代汉语仍保留了部分用法;连词“之”多见于先秦典籍中;助词“之”主要用于结构助词和语气助词。

现代汉语书面语中也保留了结构助词“之”的一些用法。

代词“之”既可作人称代词,亦可作指示代词。

一、人称代词。

“之”指代第三人称,不仅可指代人,而且可以指代事、物、时、地等。

既可指单数,也可指复数。

在句中主要用作宾语,少数充当定语。

(一)“之”作动词宾语。

1.“之”所指代的对象或事物出现在上文中。

可译为“他(们)”“她(们)”“它(们)”,或根据文义灵活译出。

例:大夫种进对曰:“臣闻之:贾人夏则资皮,冬则资絺,旱则资舟,水则资车,以待乏也。

夫虽无四方之忧,然谋臣与爪牙之士,不可不养而择也。

譬如蓑笠,时雨既至,必求之。

今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎?”勾践曰:“苟得闻子大夫之言,何后之有?”执其手而与之.谋。

(《勾践灭吴》)2.“之”所指代的对象、事物出现在下文中,内容多为引述前人的名言或古书的记载。

动词主要以“闻”“有”“识”“歌”等为常见。

“之”可根据文义灵活译出。

例:臣闻之.:贾人夏则资皮,冬则资絺,旱则资舟,水则资车,以待乏也。

(《勾践灭吴》)3.“之”字指人,形式上是指第三人称,实际上是指说话者自己,即指第一人称。

可译为“我”。

例:蒋氏大戚,汪然出涕曰:“君将哀而生之.乎?则吾斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也。

”(《捕蛇者说》)4.“之”字指人,形式上是指第三人称,实际上是指听话人,即指第二人称。

可译为“我”。

例:晋灵公不君,厚敛以雕墙;从台上弹人,而观其辟丸也;宰夫胹熊蹯不熟,杀之,置诸畚,使妇人载以过朝。

赵盾、士季见其手,问其故而患之。

将谏,士季曰:“谏而不入,则莫之.继也,会请先,不入,则子继之。

”(《左传·宣公二年》)按:“之”指代听话人(赵盾),可译为“您”。

文言虚词"之"字用法归类汇总1.、用作代词(这一类较多):可以代人、代物、代事。

代人多是第三人称。

译为“他”(他们)、“它”(它们)、代事一般翻译为:这(些)、这样、这件事。

如:使之冲烟而飞鸣、为之怡然称快、驱之别院、昂首观之,项为之强、观之、学而时习之,不亦说乎、由,诲女知之(指:事物的道理)知之为知之,不知为不知(它)、择其善者而从之,其不善者而改之(它)、有一言而可以终身行之者乎(它)、下车引之(他)、人皆吊之(贺之)(他)\忽啼求之(这些东西)、传一乡秀才观之(他的诗)、邑人奇之(这件事)、余闻之也久(这件事)、卒之为众人(他)(最终他成为普通人)、数刀毙之、亦毙之(它)、受之天也(它,指聪明通惠,受之于天,从先天得到的)、彼其不受之天也(它)、不受之人(教育)、夫不受之天)、或以钱币乞之(他的诗)于舅家见之(他)、妇拍而呜之(他)、复投之(指骨头)、渔人甚异之、具答之、处处志之、闻之,欣然规往、箬蓬覆之、闭之,则右刻……、石青糁之、左臂挂念珠倚之、盖简桃核修狭者为之(它、工艺品,这只“小船”)、如鸣佩环,心乐之(这)、属予作文以记之、望之蔚然而深秀者、得之心而寓之酒也、而城居者未之知也、或置酒而招之、策之不以其道,食之不能尽其材、执策而临之、录毕,走送之、乃记之而去、属予作文以记之、此则岳阳楼之大观也、前人之述备亦、览物之情、予尝求古仁人之心、或异二者之为、先天下之忧而忧,后天下之乐而乐、山之僧智仙也、名之者谁、醉翁之意不在酒、山水之间、山水之乐、山间之朝暮、山间之四时、四时之景不同、宴酣之乐、然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐、若脱笼之鹄、曝沙之鸟、呷浪之鳞、余之游将自此始、己亥之二月也、黔娄之妻有言……其言兹若人之俦乎、无怀氏之民欤?葛天氏之民欤?、祗辱于奴隶人之手,、马之千里者(马中的日行千里的马)、虽有千里之能、每假借于藏书之家、益慕圣贤人之道、从乡之先达执经叩问、无鲜肥滋味之享、戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环、不知口体之奉不若人也、盖余之勤且艰若此、然足下卜之鬼乎(它)、楚人怜之(他)、固以怪之矣(这件事)、令辱之(他)、皆下之(它们)、杀之以应陈涉(他们)、受地于先王而守之、愿终守之、长跪而谢之曰(唐雎)、时人莫之许也(这件事)、先主器之(他)将军岂愿见之乎、将军宜枉驾顾之(他)、高祖因之以成帝业、先主解之曰(这)、欲报之于陛下也(它)悉以咨之(他们)、先帝称之曰能(他)、愿陛下亲之信之(他们)、子墨子闻之、愿借子杀之、请说之、宋无罪而攻之、吾即已言之王矣、欲窃之、子墨子九距之、环而攻之而不胜、委而去之、亲戚畔之、天下顺之、非独贤者有是心也,人皆有之、得之则生、呼(蹴)尔而与之、今为宫室之美为之、庄子往见之、子知之乎、鵷鶵过之、既已知吾知之而问我,我知之濠上也、问之客曰、孰视之、暮寝而思之、燕赵闻之、跳往助之、河曲智叟笑而止之曰、操蛇之神闻之、告之于帝2.、用作助词:(一)结构助词,定语的标志(这一类最多)。