看京剧《金锁记》有感

- 格式:docx

- 大小:15.44 KB

- 文档页数:1

金锁记的个人观后感我觉得读某个人的文字,常常像一场恋爱,最初颇觉惊艳,一读再读,便生出些许别扭。

这正如和恋人日日厮守,总归会碰触到对方一些顽固的个性。

以下是为大家推荐的关于一些金锁记的个人观后感,希望能帮助到大家!金锁记的观后感1毫无疑问,张爱玲是中国近代以来最有才华的女作家之一,13岁时便在校刊发表小说,但真正使她崭露头角的作品,是在1943年在上海发表的《沉香屑第一炉香》。

此后,她的诸多重要的作品相继发表,使她成为沦陷区最走红的作家。

张爱玲出生于世家,深受传统文化的熏陶,这使她的创作迥异于当时锋芒凌厉的左派作家,而近于古典式的冷静沉着的特征,语言也更加纯粹。

同时,大量近乎精致的心理描写,打破了传统小说的局限,将人物的特征从里到外得以的彻底呈现,加之她创作主题的悲情色彩,因此评论者也常说她“不动声色地揭开人物血淋淋的.伤口”。

在选择推荐她的作品时,我一直在《金锁记》和《秧歌》之间犹豫。

前者是她在沦陷区时的作品,写法结合了中西方小说各自的特长,在叙事方法和风格上承袭中国旧小说路子,而心理方面则有明显西洋小说的特征。

著名文学评论家夏志清教授,在他的《中国现代小说史》中,将其中国从古以来最伟大的中篇小说。

《秧歌》的创作则在张爱玲离开大陆以后,这部用英文创作的小说,放弃了以往中国古典小说创作的叙事方式,风格和题材也都发生了改变,不再局限于布尔乔亚生活的上海,而延伸到了乡村。

这显然与共产主义席卷中国大陆有关,而评论者也乐于解读其中的政治远见,并给予高度的评价。

然而,尽管《秧歌》是一部不可多得的作品,但就创作风格和中文语言的应用,《金锁记》无疑更具有代表意义。

金锁记的观后感2《金锁记》通过描写一个小商人家庭出身的女子曹七巧的心灵变迁历程,折射出封建社会的腐朽思想:大户人家讲究门当户对,小户贫穷人家攀附权贵。

七巧出身卑微,嫁到公侯人家,他的大哥是高兴的,而可怜的七巧以身相许的却是一个坐起来脊梁骨直溜下去,看上去还没有三岁孩子高的残疾人,即使这样公侯姜家老小上下全然不待见她,让她在家族的宗法礼教和人伦纲常双重无形的枷锁下,不敢越雷池一步,无形的枷锁不仅桎梏了她的人生自由,同时也压抑着她的情欲自由,这为她以后扭曲的病态人性和悲催的命运深埋下伏笔。

读《金锁记》有感精选范文五篇《金锁记》用了倒叙手法,由此刻的月亮联想到三十年前的月亮,很自然地写到三十年前的事。

文章先从风萧和小双大谈论着手,她们谈论下人的衣着基本上拣上头人穿剩下的衣服。

那么金锁记读后感怎么去写呢,以下是我整理的金锁记读后感范文五篇,希望可以分享给大家提供参考和借鉴。

读《金锁记》有感范文一看完金锁记后,心里真的好压抑好难过,除了以前看穆斯林的葬礼和三毛的黑奴让我情绪很沉重以外,这是第3篇文章。

感染读者的作品很多,为什么我唯独对这篇文章感触颇深呢原因自己或许是清楚的吧。

对于曹七巧这个性格复杂的人物,现实生活中是真真切切的存在吧。

对于她自己的悲惨命运和她儿女悲惨命运的延续,是该抱着憎恨还是同情的心态呢。

曹七巧的杯具也是时代和社会造成的,她本身也是个十足的受害者。

原本的她也单纯可爱,没心没肺,大大咧咧的,可人生的晚年确实那么的不可理喻,让人无法忍受,直至敬而远之。

本以为杯具能够完结,但谁都明白,因果是循环的。

因为曹七巧杯具的原因最终也就导致了长安长白的不幸。

长白我就不去做什么评论喽。

至于长安,我真的好同情她。

同情她的症结所在呢除了她这个人物本身值得同情以外,还掺杂着别的情愫吧……如果换做是我,我或许同她的选取一样吧,或许她还比我坚强,即使在那样黑暗的时代背景之下。

她的无奈,她的泪水,她的妥协,她的任命……总觉得自己能够感同身受,只因为自己痛彻心扉的经历过呵呵,或许是自己太过于小提大作,或许是因为自己的性格太过于懦弱。

但情形和感情或许能够称得上是雷同的吧。

为什么每个时代每个国度每个地点都会上演这么多让人心寒而又无奈的故事!读《金锁记》有感范文二张爱玲的小说《金锁记》,写了一个大的封建家族中一个只有名份但却出身低微、没有地位、不受尊重的女人的大半生,她既是封建社会的受害者,同时也是害人者。

主人公的名字叫曹七巧,是麻油店小老板的女儿,之所以能够嫁到姜公馆这样的公侯之家,是因为丈夫是个天生的软骨病人,而且姜家又出了很多钱。

读《金锁记》之感——浮华背后的苍凉浮华世界,匆匆逝去,留得住的是最真,留不住的是最美。

然而当口琴声响起,她的生命却始终是个苍凉的手势。

初读《金锁记》时,一下就被里面的苍凉的意境与浓厚的底蕴所吸引,对主人公曹七巧的人生命运充满好奇与期待。

然而,读罢过后,一种沉重的思绪与感伤的情怀遍跃然而起。

是对这个女人恶毒的憎恨,还是对她一生的惋惜与同情,抑或是对压抑后人性扭曲的反思?我想更多的还是那份苍凉的感受吧。

曹七巧,出生于麻油店的贫苦人家,却攀上了富裕的大户人家,也正是因为这一错误的安排才铸就了她不可挽救的一生。

如此卑微的身份,自然可以想象得到她在姜家的地位。

犹如《红楼梦》中的赵姨娘,其在大观园的地位还不及王熙凤房中的大丫鬟平儿。

在姜公馆中,连丫鬟都瞧不起这位地位的姨太太,由此可见,她受人歧视之深不言而喻。

也许她人性的扭曲也正是从这一刻开始的吧。

其次,曹七巧所嫁之人虽是大户人家,但却只是一位患有骨痨的姜二爷,因此从一开始,她就注定只能拥有一段没有幸福的婚姻。

没有爱情,没有情感,她满心压抑,精神上的折磨让她痛苦不堪。

于是,三少爷姜季泽的出现,使她的生命暂时有了一丝光亮,但也只是苍白的那抹光亮。

尽管姜季泽对她也有妄想,可事实却是“季泽看着她,心里动了一动,可是那不行,玩尽管玩,他早抱定了宗旨不惹自己家里人,一时兴致过去了,躲也躲不掉,踢也踢不开,成天在眼前,是个累赘。

”作为她的小叔,同时姜季泽又是一个行为放荡、为了钱而不惜一切的伪君子,七巧的爱情梦逐渐破灭,因而也导致了她向着金子开始向前迈进,黄金的枷锁已将她套住,而她却浑然不知。

不幸是会传染的,不只是曹七巧自己的人生,她也控制了儿女的人生,将儿女也套上了黄金枷锁。

七巧在姜家熬过了那么多年,终于到了丈夫和婆婆的死,她也有了自己的一份实实在在的财产,带着她财产和纸糊似的儿女离开了那所谓的家,重新建立一个真正属于她自己的家。

在这个家里,她才是真正的主人,主持一切的家常。

读《金锁记》有感精选范文五篇《金锁记》用了倒叙手法,由此刻的月亮联想到三十年前的月亮,很自然地写到三十年前的事。

*先从风萧和小双大谈论着手,她们谈论下人的衣着基本上拣上头人穿剩下的衣服。

那么金锁记读后感怎么去写呢,以下是整理的金锁记读后感范文五篇,希望可以分享给大家提供参考和借鉴。

读《金锁记》有感范文一看完金锁记后,心里真的好压抑好难过,除了以前看穆斯林的葬礼和三毛的黑奴让我情绪很沉重以外,这是第3篇*。

感染读者的作品很多,为什么我唯独对这篇*感触颇深呢原因自己或许是清楚的吧。

对于曹七巧这个性格复杂的人物,现实生活中是真真切切的存在吧。

对于她自己的悲惨命运和她儿女悲惨命运的延续,是该抱着憎恨还是同情的心态呢。

曹七巧的杯具也是时代和社会造成的,她本身也是个十足的受害者。

原本的她也单纯可爱,没心没肺,大大咧咧的,可人生的晚年确实那么的不可理喻,让人无法忍受,直至敬而远之。

本以为杯具能够完结,但谁都明白,因果是循环的。

因为曹七巧杯具的原因最终也就导致了长安长白的不幸。

长白我就不去做什么评论喽。

至于长安,我真的好同情她。

同情她的症结所在呢除了她这个人物本身值得同情以外,还掺杂着别的情愫吧……如果换做是我,我或许同她的选取一样吧,或许她还比我坚强,即使在那样黑暗的时代背景之下。

她的无奈,她的泪水,她的妥协,她的任命……总觉得自己能够感同身受,只因为自己痛彻心扉的经历过呵呵,或许是自己太过于小提大作,或许是因为自己的性格太过于懦弱。

但情形和感情或许能够称得上是雷同的吧。

为什么每个时代每个国度每个地点都会上演这么多让人心寒而又无奈的故事!读《金锁记》有感范文二张爱玲的小说《金锁记》,写了一个大的封建家族中一个只有名份但却出身低微、没有地位、不受尊重的女人的大半生,她既是封建社会的受害者,同时也是害人者。

主人公的名字叫曹七巧,是麻油店小老板的女儿,之所以能够嫁到姜公馆这样的公侯之家,是因为丈夫是个天生的软骨病人,而且姜家又出了很多钱。

金锁记读书感悟有人说,张爱玲是一个传奇,她写尽了大上海的悲欢离合,喜怒哀乐。

最早是那一道白玫瑰与红玫瑰的永远没有答案的选择题。

再后来,便是战火纷飞中流苏和柳原的倾城之恋,芬芳却沉重的第一炉沉香屑,以及苦却不能忘怀的茉莉香片。

每个故事都令我感慨万千。

而最爱的便是那读了千百遍的《金锁记》。

“年轻的人想着三十年前的月亮该是铜钱大的一个洪荒的湿晕,像朵云轩信笺上落了一滴泪珠,陈旧而迷糊。

老年人回忆中的三十年前的月亮是欢愉的,比眼前的月亮大、圆、白;然而隔着三十年的辛苦路望回看,再好的月色也不免带点凄凉”。

她是一个被罪恶欺骗的少女,被一个封建的旧家庭和一个残废的男人无辜的夺去了一个女人最宝贵的的青春,可她仍得不到甚至是一个丫鬟的正视。

于是,活泼动人的天性在绝望中窒息成一种乖戾,演变成一种粗鲁与泼辣。

她在一个纸醉金迷奢靡华丽的旧家庭,亦是一个旧社会中的夹缝中艰难生存,愤怒到无力。

分家是她最后的一点点希望,可命运仍不罢手。

走出大家庭,她终于有机会去追求自己的幸福,可对于她早已动了情弦的季泽,她仍惴惴不安的担心着他的意图。

人心的恶在她心中打下了深深的烙印,她自已亦是被命运的黄金网丝缠的无从挣脱。

她强悍的骂跑了季泽,内心却确是那般空虚无助;于是,她越发疯癫了起来,可又有谁知道,她只是在掩饰内心最无力的脆弱。

“她捏着自己的脚,想起了想她钱的一个男人;却又冷笑了起来……”她自将堕落,却把命运的恐怖梦魇又带给了她的女儿;她本是一个善良而又胆怯的女人,可在宏大的宗法伦理构架中储存着恶,见习着恶,只等时间一到便向着更年轻一代的女孩泼洒。

她的女儿便是悲剧的延续。

面对心爱的世舫,长安是渴望幸福的,可她却无力把握幸福,亦没有勇气去承受这份幸福;她向母亲屈服了,向这个丑陋的社会屈服了,只是将自己的爱情与青春,又托付给了曹七巧式的命运。

在她的臆想中,也许七巧会因为她的自我牺牲这个“美丽苍凉的手势”而觉得感动、快乐,于是她便在这空虚的假想中获得了一种凄楚的甜味。

读《金锁记》有感(精选10篇)读《金锁记》有感篇1张爱玲笔下那个的纸醉金迷的旧上海,奢靡华丽,有着当时中国最时新的东西却也还保留着旧社会腐朽僵化的渣滓。

《金锁记》为反映其中现象的典型。

曹七巧,一个麻油店主的女儿,嫁给一个身患“骨痨”残疾的世家大户姜家的二少爷,自身粗俗不堪,不得人缘,哥嫂又不争气,这一切使她时刻处于紧张和焦虑之中。

*围绕着她对于“黄金”和“情欲”的追求,就如她对女儿长安说的:“你自己要晓得担心,谁不想你的钱?”她将自己锁在那黄金做的枷锁中,也许这便是张爱玲“金锁记”书名的由来吧。

如果不是为省下那笔嫁妆,当她高高挽着大镶大滚得蓝夏布衫袖,露出一双雪白的手腕,上街买菜去时,喜欢她的有肉店里的朝禄,她哥哥的结拜兄弟丁玉根、张少泉,还有沈裁缝的儿子。

喜欢她,也许只是喜欢跟她开开玩笑。

然而如果她挑中了他们之中的一个,以后日子久了,生了孩子,男人多少对她有点真心。

可因为家里贪财,她嫁给了身患“骨痨”的瘫痪少爷,正常的生理情欲的不到满足并为其所折磨。

她试图勾引姜家三少爷,忍不住地哭诉着“天哪,你没挨着他的肉,你不知道没病的身子是多好的……多好的”顺着椅子溜下去,蹲在地上,脸枕着袖子,听不见她哭,只看见发髻上插的风凉针,针头上的一粒钻石的光,闪闪掣动着。

”“她的背影一挫一挫,俯伏了下去。

她不像在哭,简直像在翻肠倒胃地呕吐。

”这该是一种什么样的痛苦!她的眼直勾勾的向前望着,耳朵上的实心小金坠子像两只铜钉把她钉在门上——玻璃匣子里的蝴蝶标本,鲜艳而凄怆。

终于,她戴了丈夫的孝,又戴了婆婆的孝,等到了分家的那一天,那是她一切幻想的集中点。

这些年,她戴着黄金的枷锁,却连金子的边都啃不到,这以后就不同了。

但之后却没有什么改变,她仍然戴着那副黄金的枷锁,她不允许女儿长安跟她表哥玩在一起,郑重地告诫她:“表哥岁不是外人,天下的男子都是一样混账。

你自己要晓得,谁不想你的钱?”当她先前唯一存着些感情的三少爷上门并对她调情时,“七巧低着头,沐浴在光辉里,细细的音乐,细细的喜悦……”她甚至觉得“当初她为什么嫁到姜家来?为了钱么?不是的,为了要遇见季泽,为了命中注定她要和季泽相爱”。

金锁记读后感金锁记读后感(精选10篇)认真品味一部名著后,大家心中一定有很多感想,是时候静下心来好好写写读后感了。

那么你真的懂得怎么写读后感吗?下面是小编为大家收集的金锁记读后感,欢迎大家分享。

金锁记读后感篇1对于张爱玲老师,我是久闻大名的,但一直没有读过她的东西。

读《金锁记》也是因为疯狂的爱上了电视剧《金锁记》。

起初读觉得有点空洞,应该是受了电视剧的影响。

而且,语言上有点《红楼梦》的味道,显的与当时的背景格格不入。

好在大致的情节还是和电视剧一样的。

细读下来才发现,张爱玲老师的文笔是真的好。

开场就用两个丫头的偷偷对话,把该交代的都交代了。

不费笔墨,不重浓彩,更懒得絮烦。

而七巧的一出场就把她的性格和家庭的矛盾,淋漓尽致的表现出来。

大方向来说,《金锁记》的电视剧和书,所表现的中心不同。

虽然都是通过一个封建家庭的兴衰写了一个爱情故事,除了七巧的人物性格没变,其它的人物都变了。

电视剧中,我看到的,是封建社会对爱情的摧残,是封建礼教对人性的抹杀,是对封建社会的抨击。

而书中的《金锁记》,我看到的,是人性最本来的面目,他们也有对美好生活的向往,但表现出来的却是人性最原始的一面。

那么,之所以要把它改成电视剧那样,也就可以理解了。

一个龌龊的姜季泽让我觉得七巧可怜、可悲、可叹;而一个痴情的姜季泽让我觉得可惜、可感、可痛。

书中的《金锁记》,找不到一个正面角色,所有的人,都以反面的表现为主。

连主人公七巧也是从弱点出发去描写的。

给全书增加了悲剧色彩。

从文学艺术的角度上来看,《金锁记》书版有更高的艺术价值,有推陈出新的另类味道。

从感情的角度上来看,《金锁记》电视剧版有更高的论说性,反映了大方向的社会问题。

各中滋味,就只有自己细细品味了。

人毕竟是感情动物,我个人比较偏爱电视剧版,不是说书版不好。

只是我觉得,人性的优点比人性的弱点更值得宣扬。

正如易中天老师所说:“人文学科的东西,它没有一个终极真理,也没有什么标准答案。

每个人都可以有每个人的看法,每个人都可以有每个人的方法,每个人有每个人的读法,结论不重要。

金锁记读书心得总结5篇推荐文章张爱玲金锁记读书心得热度:金锁记读书心得范文热度:金锁记读书心得感想范文5篇热度:金锁记读书心得感悟范文热度:金锁记读书心得范文5篇热度:张爱玲的小说《金锁记》,写了一个大的封建家族中一个只有名份但却出身低微、没有地位、不受尊重的女人的大半生,她既是封建社会的受害者,同时也是害人者。

下面由小编来给大家分享金锁记读书心得,欢迎大家参阅。

金锁记读书心得1张爱玲关注人性,表现人性,《金锁记》写的就是人性受到压抑以至扭曲的故事,小说充满了“人生味。

小说没有痛诉,没有反抗,只给人一种苍凉的感觉。

张爱玲擅长描写各种各样的女性。

《金锁记》也不例外。

这篇小说记录了一个发生在19世纪初旧上海女子身上的故事。

故事的主人公七巧是麻油店人家出身的地位低下的女子。

她大哥为了攀附权贵,把她嫁给了当地的一户大户人家—姜家七巧的丈夫从小就是残疾。

七巧的为人十分泼辣、刻薄,再加上嫁了个废人,便特别不招姜人待见。

于是她便不停地反抗,这样她在别人眼中可就算得上臭名昭著了。

过了几年,她的丈夫、婆婆相继去世。

姜家便分了家,七巧脱离了这个封建大家庭,带着儿女搬到外面住。

然而她的生活并没有好很多,相反她的下半生过得十分悲哀:三爷姜季泽来找她,她毫不留情地拆穿了他骗钱的把戏,葬送了自己的爱情;儿子成家后,由于嫉妒儿媳,她把儿媳活活气死了;女儿在30多岁的时候好不容易找了个人家,她偏从中搅和,断送了女儿的一段好姻缘……最后,这个不幸的女人在郁郁中死去。

张爱玲的这篇小说用了许多写作技巧,其中我认为最成功的要属侧面描写。

在文章的开始,作者并没有正面介绍姜公馆的情况,而是借两个丫鬟的床头夜话将整个家族的人物关系和大致情况都交代清楚。

这倒和《红楼梦》开头借冷子兴之口演说宁、荣二府的兴衰颇有些相似。

接下来,作者又在两个下人的交谈中将七巧的身世向读者作了交代。

再由大奶奶、三奶奶背后的闲言冷语说明了七巧的为人以及她在姜家低下的地位。

读金锁记有感张爱玲的《金锁记》给人的感觉是非常压抑的,整篇小说读下来,都很一种很沉很重的压抑感和漆黑感。

偶尔露出的一两丝光,是黑夜中的萤光,冷冷冰冰的,斑驳离散,于无尽的黑暗中飘荡。

“月光是红黄的湿晕,像朵云轩信笺上落了一滴泪珠”,开始就渲染了一种昏暗陈旧冰冷的气氛。

三十年过去了,月还是那个月,人过去了,事过不去。

七巧悲惨的一生从三十年前就注定了,嫁入姜家拨动了命运的转轮,流年轮转,转了三十年,依然舍不得止。

转轮滚过的地方,留下一道深深的血印,有七巧自己的,也有其他人的,当然,也少不了长安的。

长安那朦胧的爱,也是她的爱,被无情地辗碎了,满地的碎片叮当地响,高亢而凄绝。

当“童先生”这句话说出来的时候,那装在水晶瓶里的爱就开始碎了。

世舫消失了,只剩下童先生。

那个最熟悉的陌生人。

世舫的水晶瓶也碎了,在七巧沉重的枷角劈杀下,轻呼一声“姜小姐”便跌散落地。

长安和世舫,一个是渴望爱情却感情受挫漂泊多年的浪子,一个是深宅大院情窦初开不谙世事的千金小姐。

他们的爱情是那么的真,绚美华丽,熠熠生光。

又那么假,冰冷得如萤火虫的光亮,纵使好看,却黯然神伤。

幸好,一切都在七巧的离去而有所改变,长安终于鼓起勇气,转动了自己的转轮。

三十年前的转轮停了,而新的转轮是否会滚出鲜红的印痕,这谁能说得清,谁能说得完。

七巧是那个时代中悲催的人,虽然有认识到自己的悲哀,却不想去改变也无力去改变。

长安是夹杂在新时代和旧时代的人,渴望新生活,也努力尝试去过新生活,但却不敢也无力去反抗旧时代,能做的,只有等时间的流逝,等时代的改变。

也只有到了那一天,他们才有勇气和能力去真正踏入新时代的门槛,迎接新的生活。

世舫也是夹杂在新旧时代的人,努力去学习新时代的知识,过新时代的生活。

但在新时代中饱受挫折便想到了旧时代,幻想着旧时代的好,想重新去接纳旧时代的价值观,到后来才发现这一切都只是幻想,旧时代的价值观已经不适合他们了。

徘徊在新旧价值观之间,旧时代土崩瓦解才重新迈向新时代。

金锁记读后感作文金锁记是一部以金陵为背景,描写了清朝末年金陵城发生的一系列故事的历史小说。

通过这本书,我深深感受到了传统文化的魅力和历史的厚重。

首先,金锁记给我留下了深刻的印象的是它对于细节描写的精彩之处。

作者以极其详细的描写把读者带入了那个古老的时代,使我们能够更加直观地感受到那个时代的风貌和人们的生活。

比如,书中对于金陵城的描写,让我仿佛看见了当时城市的繁华和热闹。

每个角落都充满了历史的气息,每个人物都有着自己鲜活而丰富的内心世界。

这样的描写使得整个故事显得更加真实和可信。

其次,金锁记深刻地展现了人性的复杂性。

小说中的每个人物都有着自己独特的性格和命运。

有的人聪明机智,有的人懵懂无知,有的人刚正不阿,有的人无所顾忌。

作者通过细致入微的描写,将这些人物塑造得栩栩如生,使得读者能够深入地了解他们的内心世界。

而这些人物的行为和选择也让我不禁思考人性的真相。

他们之间的关系错综复杂,复杂到让人难以理解。

他们的选择和行为也常常令人疑惑,好坏善恶并不是那么容易划分。

通过这些角色的描写,金锁记探讨了人性的真相和人性的复杂性。

再次,金锁记通过人物之间的纷争和争斗,展现了权力的腐败和社会的黑暗面。

小说中的金陵城充斥着欺诈、贪婪和私欲,各种阴谋和计谋层出不穷。

人们为了权力和利益不择手段,甚至肆意谋杀和毁灭。

小说中的每个人物都被这个黑暗的社会环境所影响,每个人都为了自己的利益而不断做出伤害他人的行为。

而这些行为和选择更加深刻地表现了权力的腐败和社会的黑暗面。

最后,金锁记对传统文化的表达使我对古代的风俗习惯和人们的生活有了更为深刻的了解。

在金锁记中,作者对于古代的传统文化进行了深入的描写,让我看到了那个时代的独特之处。

不仅有儒家思想的影响,还有一系列的宗教信仰和风俗习惯。

它们在小说中被恰到好处地展现出来,使得整个故事更加真实而有趣。

通过这本书,我对古代的风俗习惯和传统文化有了更深入的了解。

总的来说,金锁记是一部具有很高艺术价值和文化价值的小说。

作者: 刘佳宏

作者机构: 不详

出版物刊名: 中国京剧

页码: 76-78页

年卷期: 2018年 第4期

主题词:�金锁记》;京剧;金银;张爱玲小说;海派女作家;创作主旨;变态人格;悲惨命运

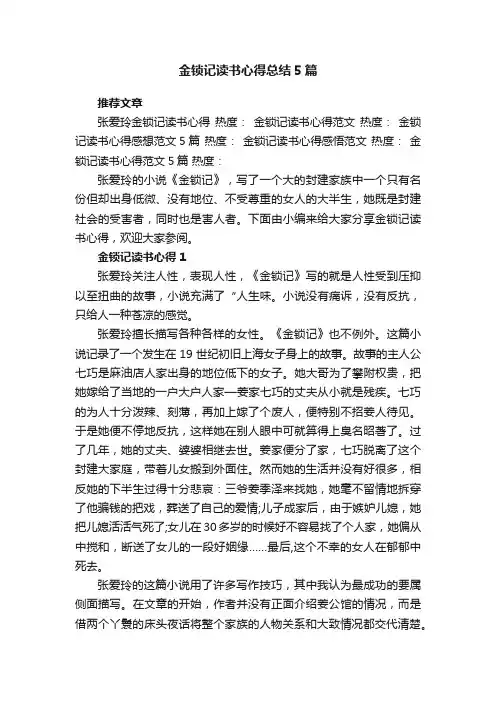

摘要:由台湾国光剧团著名梅派青衣魏海敏领衔主演的新编京剧《金锁记》,在尊重海派女作家张爱玲小说原著“三十年来她戴着黄金的枷。

她用那沉重的枷角劈杀了几个人,没死的也送了半条命”创作主旨的基础上,进行了全新的框架重构,在对女主角曹七巧悲惨命运与扭曲畸形变态人格的诠释中,。

读金锁记感悟(精选3篇)读金锁记感悟篇1我觉得读某个人的文字常常像一场恋爱最初颇觉惊艳一读再读便生出些许别扭。

这正如和恋人日日厮守总归会碰触到对方一些顽固的个性。

然而唯有天才方能张扬出令我们不得不退避三舍的个性来。

西川讲到李白说:“这就是你不断误解着生活而别人比你误解得更深。

”这话用来形容张爱玲亦是再合适不过。

初读张爱玲很难不为她的才华所震动接踵而至的全是来不及的惊奇唯有感叹。

但读过之后我总觉得少了点什么仿佛在久旱的土地上忽然看到黑云压城大风闪雷激动地喧腾了好一阵结果淅淅沥沥掉了几点雨又安静地收晴了。

张爱玲的小说充满荒凉景致她的却往往有戏谑和随意的气氛。

她写小说有些哀伤的快意而散文却是在笑中露出一丝冷苍来。

一九二零年正是疯狂的年代。

九月张爱玲出生带着这个月份特有的冷静和犀利。

她无疑有巨大的天才但可悯的是她的天才无论怎么飞跳也跳不出她那种逼得人发狂的理智。

她说自己“是天生的俗”正透露出这无奈的意思。

她在十二岁的时候正为当画家还是音乐家犹豫不决最后看了一张贫困潦倒的画家的影片她哭了于是选择了后者。

她的父母离异时她仔细分析过父亲虽然有钱却未必是归她的为了不耽误学业这才跟了母亲。

她在香港沦陷的时候当过临时看护有病人得了蚀烂症整天哀嚎她却能视而不见后来那人死了她还和同学欢呼庆祝。

胡兰成也曾说她:“从来不悲天悯人不同情谁”“非常自私临事心狠手辣。

”作为一个在浮华乱世中挣扎求生的女子她是相当理性的。

对于在五四反叛传统浪潮中的女性鲁迅曾尖锐地提出“娜拉走后”在中国的现实中只会有两种结局:堕落或者妥协。

张爱玲写到:“走!走到楼上去!——开饭的时候一声呼唤她们就会下来的”。

这确实道尽了当时民族资产阶级“新女性”矛盾尴尬的处境她们既渴望摆脱封建礼教的束缚追求自由又无法获得经济上的独立。

非常不幸的是她把自己这类人看得如此透彻以至于总不免有几分自嘲自怜的情绪。

我分不清是她的高傲使得她有些自卑还是她的自卑令她有几分高傲这些个性她总十分用心地掩饰着。

《金锁记》读后感《金锁记》读后感8篇当阅读完一本名著后,相信你心中会有不少感想,现在就让我们写一篇走心的读后感吧。

可能你现在毫无头绪吧,以下是小编为大家收集的《金锁记》读后感,希望对大家有所帮助。

《金锁记》读后感1一个人要经过多少次折磨,才会对所有人都怀有恶意;一个人要经历过多少次失望,才会对世界充满绝望;一个人要经过多少人欺辱,才会变成一个欺辱别人的人。

我不知道,但我知道七巧便是这样一个人,一个从人变成恶魔的人,可怜、可叹又可恨,正如张爱玲在《倾城之恋》中所写“胡琴咿咿呀呀拉着,在万盏灯的夜晚,拉过来又拉过去,说不尽的苍凉故事——不问也罢!”七巧是小商人家庭出身,嫁给了姜家的残疾少爷,欲爱而不能爱,几乎像疯子一样在姜家过了30年。

在财欲和情欲的压迫下,她的心灵终于变得扭曲,行为变得乖戾。

她为了钱财可以拒绝季泽,将渴望了几十年的爱情推开;她用轻描淡写的一句“她再抽一两筒就下来了。

”便毁了女儿长安的爱情;她设计留住儿子长白,在外人面前高声谈笑儿子与儿媳之间的床第之事,终致儿子婚姻破裂。

初读这篇文章,看到这位七巧,便令人不禁感慨这世界的残酷。

我觉得正是这世界的残酷,才导致这世人的残酷,但若心如磐石,即使外界诸多干扰,也不会转移。

七巧若是在分家后好好教导一双儿女,在晚年也未必不会享天伦之乐。

“己所不欲勿施于人”是颠簸不破的名言,是对人与人之间相处的一句劝告。

七巧遭遇了不公待遇,她厌恶这个世界,对周围的人恶语相向。

因此,她不满别人过得比她好,尤其是她的儿女,她更要将他们牢牢掌握在手中。

这世界千变万幻,形形色色的人,半真半假的话,我们一生喜怒哀乐,在死后,这些情绪也都随风而逝,生不带来,死不带去。

因此勿将自己不愿做的事加诸到别人身上,待人真诚,等死后,也还有这份真诚的心意。

不要像七巧一样,最后死时只有一个冷冰冰的的金镯子戴在手上,周围人都厌恶。

生命易逝,真情难变。

《金锁记》读后感2张爱玲的小说《金锁记》,写了一个大的封建家族中一个只有名份但却出身低微、没有地位、不受尊重的女人的大半生,她既是封建社会的受害者,同时也是害人者。

有关《金锁记》读后感2400字(通用12篇)有关《金锁记》读后感2400字(通用12篇)《金锁记》读后感2400字篇1那是一个疯狂的年代,似乎没有人注意到从一栋民国初年典型式样的洋楼里传出来微弱的婴儿啼哭声,当然,也绝少人想到一个拥有“张爱玲”恶俗名字的女婴日后会巧妙地将文字写出花来,随即在中国文坛上以一个“美丽而苍凉”的姿态,华丽转身,留与后人无尽的论说、回味。

初读张爱玲,很难不为她的才华所震动,接踵而至的全是来不及的惊奇,唯有感叹。

张爱玲的小说充满荒凉景致。

似乎经由她随手拾掇的事物就能焕发出令人惊诧的美来。

可是这天才一旦碰到她铁冰的理智,便被那种冷酷和哀戚渗透了,开始呈现出一抹青惨的色调。

她越是想抛开一切痛饮生命的苦乐悲喜,越是要猛烈地撞上这面冰冷的墙。

我觉得,正是这种碰撞产生了《金锁记》这样一部杰作。

张爱玲的小说里全是些不彻底的人物,只“除了《金锁记》里的曹七巧”。

七巧是一家麻油店的女儿,年轻的七巧是店里的“活招牌”。

“高高挽起了大镶大滚的蓝夏布衫袖,露出一双雪白的手腕,上街买菜去。

喜欢她的有肉店的朝禄,他哥哥的结拜弟兄丁玉根、张少泉,还有沈裁缝的儿子”。

无疑,那时的七巧是美丽的,像所有的少女一样,她也有过对美好未来的憧憬和想象。

然而,旧时的女人,若想改变命运,只有一条出路,那就是嫁人。

再加上父兄的自私贪财,于是就把她嫁给了有钱又有权的姜家二少爷。

名为“嫁”,实为“卖”。

那是一个得了“软骨症”的残废男人。

姜家在当地也算是有头有脸的人家,姜老太太想给儿子置一房姨太太,可有身份的人家不肯嫁,所以降格以求,万般无耐下接受了七巧,为了能使七巧死心塌地服侍二少爷,索性就让七巧做了正房奶奶。

名为“少奶奶”,实为“高级丫头”。

七巧人生的悲剧序幕就从此拉开了。

自从嫁到了姜公馆,七巧就像关进了囚笼,守着一个残废的男人朝夕相处。

这个大家庭给了她巨大的压力。

表面上是书香门第,内里却矛盾四伏。

人与人之间没有同情,没有温暖,没有和睦,各自为了自身的利益和生存互相利用,勾心斗角。

金锁记有感范文400字《金锁记》描写了小商人家庭出身的曹七巧的心灵变迁历程,反映了封建社会的腐朽思想,这是一部值得一看的作品,这里给大家分享一些关于金锁记观后感,方便大家学习。

金锁记观后感1张爱玲是一代才女,她的人生早熟、奇特、充满传奇色彩,她的性格聪慧、执着、特立独行、不受束缚,她对周围的事物有着敏感、深刻、独到的认识,她的作品凄幽、秾艳、苍凉,充满了人性的主题。

《金锁记》是她的早期作品,发表时她不过只有二十三岁,但作品已经是相当成熟,从取材的视角、思想的深度和表现技巧方面,都有突破,当时及后世的评论家都给予了很高的评价。

这篇小说题目叫《金锁记》,为什么叫“金锁”呢,我认为是女主人公七巧被金钱套住,为自己带上了黄金的枷锁,别个爱她,她爱钱,最后葬送了自己的幸福,就连她的孩子的前程和幸福都葬送了,当然这金锁也可以理解为封建社会的。

从这篇小说中也可以读出一些封建社会的腐朽思想。

过去结婚娶亲,大户人家讲究门当户对,小户贫穷人家想攀附权贵。

七巧嫁到姜家,她大哥是高兴的。

尽管七巧嫁的只是一个残疾人。

姜家却是打心底瞧不起她这样一个出身卑微的人,连底下的丫鬟都敢对她议论纷纷。

这样势力的思想在今天也是存在的。

一个人当了官,底下便有许多人吹捧他,一旦这个人没落了,那些原先吹捧他的人便会烟消雾散。

有一句俗语说得好“富在深山有远邻,穷在闹市无近亲”。

读完全文,我七巧的感觉从先前的无理取闹而厌恶,到后面更多的是同情与可怜。

生活在那样一个没落的时代是不幸的,七巧所受到的种种不公正的待遇也不是她能逃避的,所以她只有选择反抗——以自己的方式。

金锁记观后感2说那曹七巧,一出场就是个悲剧身份,竟被个丫鬟看低了去。

话说那个时候的阶级划分太过明显,连丫头片子都看人服侍,也让人愤懑。

心想着长白与长安的一生被个老妈子白白的给耽搁了,委实觉得憋屈。

及可悲的几个人物,张爱玲对人物心理的拿捏甚为到位,应该是深受《红楼梦》影响的文人,她的文字处处可以看到红楼的身影,似处处有珠玑。

看台湾国光剧团新编《金锁记》有感

我在张爱玲小说研究课上看到了这个版本有些特别的《金锁记》京剧,被它的舞台、演出、表现形式和演员的表演所折服。

于是在网上找来了下半部分一口气把它看完了,我以前从未认真看过一部戏,更没有对京剧产生过兴趣,仍旧从这个过于精彩的剧里窥见了一丝传统艺术在现代所绽出的光辉。

写这篇文章时,我全程都抱着一种“我今天就要好好吹一吹这个戏.jpg”的心情,也没有任何专业知识来辅助我评价,因此相当容易有缺漏错误之处。

首先我想要吹一吹的就是整个剧团。

在题目中我提到它是一部由台湾剧团表演的京戏,在剧中也偶尔会听到其他无名角色略带口音的念白。

但是在其他方面几乎将京剧的艺术传统、唱法全部保留了下来。

尤其女主演饰演的曹七巧,她的表演收放自如,从歇斯底里到冷漠的突然转变都很自然,配合上舞台的灯光和音乐效果,使得观众的心绪随着剧情不断地上下起伏。

这个剧做的很令人震撼和喜爱的部分就是它将传统京剧艺术保留下来的同时,非常合适、顺顺当当地融入了不少现代的舞台技术,尤其是灯光效果方面。

比如在前期的一个场景切换中:曹七巧和大嫂、小妹绵里藏针的对话;曹七巧与重病暴力丈夫要银两用于打牌;七巧回到牌桌。

这之间灯光是由大范围的黄白色光,到集中于曹七巧的蓝色光束,再到整个舞台亮起的黄色光,这样的转变使得舞台的氛围产生热闹到冷清再到热闹的变化。

另外灯光也是体现人物内心活动的方式之一,比如在曹七巧唱出自己的内心感受时,周围的灯光会完全暗下,仅留一束刺眼的白色灯光打在曹七巧身上。

在剧情的最后,曹七巧给自己的女儿缠足时,随着她的内心在犹豫和狠绝中摇摆不定时,灯光也在惨白色和血红色之间变幻,当红色的灯光打在曹七巧身上时,她仿佛真的变成了从地狱里走出来的“修罗”。

表现方式上,该剧的剧情有几段是曹七巧回忆婚前的往事和自惜容貌,在舞台中央便竖起了一个镜子形状的圆环,曹七巧的很多唱段都是在这一面“镜子”前展现的。

(结合主演的很多表演都被“框在”这个环之内,我猜想它还有喻指“锁”意思)在三少爷娶亲的片段中,舞台是喜庆的红色调,曹七巧一边诉说着自己对三爷的爱和三爷大婚的悲痛,一边把一块红色的绸面手绢盖在头上;新人身着喜服拜堂时,她站在两人中间同三爷一起弯下腰来。

新人步入洞房时,曹七巧一身青衣,紧贴在新娘身旁,死死攥住三爷的手,“形如鬼魅”。

这是我最喜欢的一段演出设计。

在表现病痨鬼丈夫对七巧的暴力和压力时,躺在床上的男演员几乎隐没在黑暗之中,手中的木鱼敲得越来越快、越来越响……我想每个观众的心情都会如同曹七巧一样逐渐紧张、喘不过气来。

这部京剧对小说的大多数改动和增加,都令我惊艳不已,如果能亲临现场,想必会更为震撼。