MCU及常见MCU外围电路资料

- 格式:ppt

- 大小:2.11 MB

- 文档页数:56

mcu原理MCU(单片机)是指微型控制器单元(Microcontroller Unit)的缩写,是一种集成电路芯片,集成了微处理器、存储器和外围设备接口等功能。

它是一种专用的计算机系统,常用于各种嵌入式系统中。

MCU的工作原理可以简单概括为以下几个方面:1. 微处理器核心:MCU的核心是一个微处理器,通常为8位、16位或32位结构,如常见的51系列、AVR系列、ARM系列等。

微处理器负责指令的解码和执行,完成各种算术、逻辑和控制操作。

2. 存储器:MCU内部有多种类型的存储器,包括程序存储器(Flash)和数据存储器(RAM)。

程序存储器用来存储程序代码,数据存储器用来存储运行时的数据。

MCU可以通过加载程序代码到程序存储器中,实现不同的功能。

3. 外设接口:MCU通常集成了多种外设接口,如通用输入输出口(GPIO)、模拟至数字转换器(ADC)、串行通信接口(UART、SPI、I2C)等。

这些接口可以与外部设备进行数据交换,实现与外界的通信。

4. 时钟系统:MCU需要一个稳定的时钟来驱动其各个模块的工作。

一般情况下,MCU内部集成了一个或多个时钟源,并通过时钟分频器将时钟信号分频得到不同的工作频率。

5. 中断系统:MCU具有中断功能,可以在特定的情况下主动中断当前程序的执行,转而去执行中断服务程序。

中断可以来自外部的事件触发,也可以是内部的定时器、计数器等触发。

MCU的工作原理可以简单概括为:根据程序存储器中的指令,微处理器核心进行指令的解码与执行,通过读写数据存储器来完成各种计算和操作,并通过外设接口与外部设备进行数据交换,同时通过中断系统响应特定事件。

整个过程需要一个稳定的时钟来调度和同步各个模块的工作。

通过程序的编写和存储器的加载,实现不同的功能和任务。

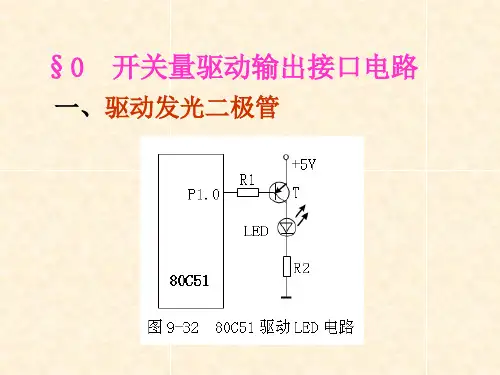

mcu io的电路原理

MCU IO的电路原理主要涉及以下几个部分:

1. IO口:MCU的IO口是微控制器与外部设备进行数据交换的接口。

根据其功能,IO口既可以作为输入口,也可以作为输出口。

当作为输入口时,它可以接收外部设备的信号;当作为输出口时,它可以向外部设备发送信号。

2. 内部电路:MCU的IO内部电路通常包括输入缓冲器、输出驱动器和控制电路。

输入缓冲器用于接收外部信号,并将其转换为MCU可以识别的电平信号;输出驱动器用于将MCU输出的电平信号转换为外部设备可以识别的信号;控制电路用于控制输入/输出缓冲器的状态,以实现IO口的双向切换。

3. 引脚:MCU的IO口通过引脚与外部设备连接。

引脚可以是单向的,也可以是双向的。

单向引脚只能作为输入或输出使用,而双向引脚则可以根据需要切换输入或输出模式。

4. 驱动能力:MCU的IO口具有一定的驱动能力,可以驱动一定负载的外部设备。

根据需要,MCU的IO口可以配置为不同的驱动模式,以适应不同的外部设备需求。

总之,MCU IO的电路原理主要基于内部电路、引脚和驱动能力等方面,通过这些原理的实现,MCU可以实现与外部设备的通信和控制。

◆MCU 架构介绍Microcontroller(微控制器)又可简称MCU或μC,也有人称为单芯片微控制器(Single Chip Microcontroller),将ROM、RAM、CPU、I/O集合在同一个芯片中,为不同的应用场合做不同组合控制.微控制器在经过这几年不断地研究,发展,历经4位,8位,到现在的16位及32位,甚至64位.产品的成熟度,以及投入厂商之多,应用范围之广,真可谓之空前.目前在国外大厂因开发较早,产品线广,所以技术领先,而本土厂商则以多功能为产品导向取胜.但不可讳言的,本土厂商的价格战是对外商造成威胁的关键因素.由于制程的改进,8位MCU与4位MCU价差相去无几,8位已渐成为市场主流;针对4位MCU,大部份供货商采接单生产,目前4位MCU大部份应用在计算器、车表、车用防盗装置、呼叫器、无线电话、CD Player、LCD驱动控制器、LCD Game、儿童玩具、磅秤、充电器、胎压计、温湿度计、遥控器及傻瓜相机等;8位MCU大部份应用在电表、马达控制器、电动玩具机、变频式冷气机、呼叫器、传真机、来电辨识器(Caller ID)、电话录音机、CRT Display、键盘及USB 等;16位MCU大部份应用在行动电话、数字相机及摄录放影机等;32位MCU大部份应用在Modem、GPS、PDA、HPC、STB、Hub、Bridge、Router、工作站、ISDN电话、激光打印机与彩色传真机;64位MCU大部份应用在高阶工作站、多媒体互动系统、高级电视游乐器(如SEGA 的Dreamcast及Nintendo的GameBoy)及高级终端机等。

而在MCU开发方面,以架构而言,可分为两大主流;RISC(如HOLTEK HT48XXX系列)与CISC(如华邦W78系列). RISC (Reduced Instruction Set Computer) 代表MCU的所有指令都是利用一些简单的指令组成的,简单的指令代表MCU 的线路可以尽量做到最佳化,而提高执行速率,相对的使得一个指令所需的时间减到最短。

MCU目录简介1分类综述1多点处理单元(MCU)工作原理英汉计算机词汇展开MCU编辑本段简介在BIOS设置中有关于是否更新微代码Microcode Updation[Enabled] : Disabled/Enabled MCU(Micro Control Unit)中文名称为微控制单元,又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)或者单片机,是指随着大规模集成电路的出现及其发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制常见存储器件。

编辑本段分类综述MCU按其存储器类型可分为无片内ROM型和带片内ROM型两种。

对于无片内ROM型的芯片,必须外接EPROM才能应用(典型芯片为8031)。

带片内ROM型的芯片又分为片内EPROM型(典型芯片为87C51)、MASK片内掩模ROM型(典型芯片为8051)、片内FLASH型(典型芯片为89C51)等类型,一些公司还推出带有片内一次性可编程ROM(One Time Programming, OTP)的芯片(典型芯片为97C51)。

MASKROM的MCU价格便宜,但程序在出厂时已经固化,适合程序固定不变的应用场合;FALSHROM的MCU程序可以反复擦写,灵活性很强,但价格较高,适合对价格不敏感的应用场合或做开发用途;OTPROM的MCU价格介于前两者之间,同时又拥有一次性可编程能力,适合既要求一定灵活性,又要求低成本的应用场合,尤其是功能不断翻新、需要迅速量产的电子产品。

微控制器在经过这几年不断地研究,发展,历经4位,8位,到现在的16位及32位,甚至64位。

产品的成熟度,以及投入厂商之多,应用范围之广,真可谓之空前。

目前在国外大厂因开发较早,产品线广,所以技术领先,而本土厂商则以多功能为产品导向取胜。

但不可讳言的,本土厂商的价格战是对外商造成威胁的关键因素。

典型MCU架构详解与主流MCU介绍在前面的介绍中,我们已经了解到MCU就是基于一定的内核体系,集成了存储、并行或串行I/O、定时器、中断系统以及其他控制功能的微型计算机系统,如图4.1是典型的MCU组成框图。

目前,虽然很多厂商采用了ARM内核体系,但是在具体的MCU产品上,各个公司集成的功能差异非常大,形成MCU百花齐放的格局,由于本书的重点是介绍32位MCU,所以我们将重点以恩智浦公司的MCU为例来介绍,这些MCU中,LPC3000、LH7A采用ARM9内核,LPC2000和LH7采用ARM7内核,LPC1000系列采用Cortex-M3或M0内核,通过这几个系列的介绍可以了解MCU的构成和差异。

4.1 恩智浦LPC1000系列MCULPC1000系列MCU是以第二代Cortex-M3为内核的微控制器,用于处理要求高度集成和低功耗的嵌入式应用。

采用3级流水线和哈佛结构,其运行速度高达100MHz,带独立的本地指令和数据总线以及用于外设的第三条总线,使得代码执行速度高达1.25MIPS/MHz,并包含一个支持分支预测的内部预取指单元,特别适用于静电设计、照明设备、工业网络、报警系统、白色家电、电机控制等领域。

LPC1000系列MCU又分为LPC1700系列和LPC1300系列,下面我们分开介绍。

4.1.1 LPC1700系列MCU介绍LPC1700系列ARM是以第二代的Cortex-M3为内核,是为嵌入式系统应用而设计的高性能、低功耗的32位微处理器,适用于仪器仪表、工业通讯、电机控制、灯光控制、报警系统等领域。

其操作频率高达100MHz,采用3级流水线和哈佛结构,带独立的本地指令和数据总线以及用于外设的高性能的第三条总线,使得代码执行速度高达1.25MIPS/MHz,并包含一个支持分支预测的内部预取指单元。

LPC1700系列ARM Cortex-M3的外设组件:最高配置包括512KB片内Flash程序存储器、64KB片内SRAM、8通道GPDMA控制器、4个32位通用定时器、一个8通道12位ADC、一个10位DAC、一路电机控制PWM输出、一个正交编码器接口、6路通用PWM 输出、一个看门狗定时器以及一个独立供电的超低功耗RTC。

MCU最强科普总结(收藏版)MCU是Microcontroller Unit 的简称,中文叫微控制器,俗称单片机,是把CPU的频率与规格做适当缩减,并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制,诸如手机、PC外围、遥控器,至汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等,都可见到MCU的身影。

嵌入式专栏1单片机发展简史单片机出现的历史并不长,但发展十分迅猛。

它的产生与发展和微处理器(CPU)的产生与发展大体同步,自1971年美国英特尔公司首先推出4位微处理器以来,它的发展到目前为止大致可分为5个阶段。

下面以英特尔公司的单片机发展为代表加以介绍。

1971年~1976年单片机发展的初级阶段。

1971年11月英特尔公司首先设计出集成度为2000只晶体管/片的4位微处理器英特尔4004,并配有RAM、ROM和移位寄存器,构成了第一台MCS—4微处理器,而后又推出了8位微处理器英特尔8008,以及其它各公司相继推出的8位微处理器。

1976年~1980年低性能单片机阶段。

以1976年英特尔公司推出的MCS—48系列为代表,采用将8位CPU、8位并行I/O接口、8位定时/计数器、RAM和ROM等集成于一块半导体芯片上的单片结构,虽然其寻址范围有限(不大于4 KB),也没有串行I/O, RAM、ROM容量小,中断系统也较简单,但功能可满足一般工业控制和智能化仪器、仪表等的需要。

1980年~1983年高性能单片机阶段。

这一阶段推出的高性能8位单片机普遍带有串行口,有多级中断处理系统,多个16位定时器/计数器。

片内RAM、 ROM的容量加大,且寻址范围可达64 KB,个别片内还带有A/D转换接口。

1983年~80年代末16位单片机阶段。

1983年英特尔公司又推出了高性能的16位单片机MCS-96系列,由于其采用了最新的制造工艺,使芯片集成度高达12万只晶体管/片。

什么是MCU-MCU基础知识讲解什么是MCU?MCU基础知识讲解诸多原因显示,MCU在2018年将继续缺货。

1、汽车电子及物联网大量导入MCU架构,需求爆发2、ST、TI、瑞萨等IDM厂产能不足,导致交期拉长。

据悉,不少MCU厂商产品交期都从4个月延长至6个月,日本MCU厂商更是拉长至9个月。

3、原材料的上涨。

目前已经有晶圆厂宣布涨价,可能会对MCU 造成涨价缺货。

什么是MCU?MCU,中文简称单片机。

即将CPU、存储器(RAM和ROM)、多种I/O接口等集成在一片芯片上,形成的芯片级计算机。

CPU:包括运算器、控制器和寄存器组。

是MCU内部的核心部件,由运算部件和控制部件两大部分组成。

前者能完成数据的算术逻辑运算、位变量处理和数据传送操作,后者是按一定时序协调工作,是分析和执行指令的部件。

存储器:包括ROM和RAM。

ROM程序存储器,MCU的工作是按事先编制好的程序一条条循序执行的,ROM程序存储器即用来存放已编的程序(系统程序由制造厂家编制和写入)。

存储数据掉电后不消失。

ROM又分为片内存储器和片外(扩展)存储器两种。

RAM数据存储器,在程序运行过程中可以随时写入数据,又可以随时读出数据。

存储数据在掉电后不能保持。

RAM也分为片内数据存储器和片外(扩展)存储器两种。

I/O接口:与外部输入、输出(电路)设备相连接。

PO/P1/P2/P3等数字I/O接口,内部电路含端口锁存器、输出驱动器和输入缓冲器等电路。

4位、8位、16位、32位、64位MCU的用途4位计算器、车用仪表、车用防盗装置、呼叫器、无线电话、CD播放器、LCD驱动控制。

MCU外部时钟电路的那些事儿各位小伙伴们大家好,时钟电路在单片机小系统中很常见,今天我们就探讨下单片机外部石英晶体振荡器电路的构成、特点和器件参数,本文内容选自龙顺宇老师的新书《深入浅出STC8增强型51单片机进阶攻略》。

我记得小学的时候最喜欢做眼保健操,跟着旋律“1234,2234”,这旋律控制着我的每一个动作,踩着节拍完成了整个过程。

细细想来,单片机的工作也是一样,在一定的“节拍”下锁存和处理数据,产生不同的状态和时序,完成不同的功能。

如果没有这个节拍,单片机就无法执行程序和体现功能,这里的“节拍”就是时钟信号,好比是单片机系统中的“心脏”。

在早期的51单片机产品中,时钟信号一般是由外部振荡电路产生,所以很多经典的单片机原理类书籍也将时钟电路当作最小系统的必要组成之一,随着单片机技术的不断发展,为了进一步降低产品的EMI 电磁干扰(Electro Magnetic Interference),很多单片机在晶圆设计时内置了时钟源,片内RC时钟源的频率还支持多种选择,这样一来开发人员就可以省去外部时钟电路,单片机的时钟输入/输出的引脚也可以节省出来当普通I/O引脚使用。

但是话又说回来,片上时钟源和外部时钟源还是有区别的,一般来说片上时钟源的启动速度快,功耗适中,但是容易受到温度的影响产生频率偏差,若频率偏差严重就会影响程序运行(特别是通信类程序)。

还有就是片上时钟的一致性难以保证,根据批次不一样或者制造上的差异性会导致芯片时钟频率不尽相同,但是对于要求不高的场合,使用内部时钟源倒也无妨。

外部时钟源的启动需要一个稳定的时间,功耗也相对大一些,但是产生的时钟精度较高,不管是用无源石英晶体还是有源晶振,其信号的稳定度都较好,在持续性的通信应用上还是推荐外部时钟源作为单片机工作时钟。

有的朋友可能会有疑惑,为什么小宇老师刚刚说到“无源石英晶体”而不是“无源晶振”呢?我们平时将无源石英晶体说成“晶振”其实并不准确,无源晶体其实就是在石英晶片上电镀引出了电极,一般是两个脚,不用区分正反,在晶体结构外面装上了金属外壳,然后再在外壳上激光打字。

嵌入式编程之单片机的外围功能电路 在《嵌入式编程之单片机的基本构成、工作原理》中,我们讲解了单片机的基础知识。

本文让我们来学习单片机必须具有的硬件电路(外围功能电路)。

这样,下一次就可以将挑战一个实际单片机的运行了! 动力―电源电路 上期我们学习了单片机的基本构成和工作原理。

想必大家对单片机的工作原理已经有了大致的了解。

这次我们将举例说明单片机工作所必须的硬件电路(外围功能电路)。

我们将以瑞萨电子的新一代产品,通用型单片机RL78族(RL78/G14)为例进行说明。

与迄今为止所学的各种电路相同,单片机的工作也需要电源。

因此,单片机的外部都连接有象电池等电源部分。

请看图1,是RL78族(RL78/G14)的引脚配置,该产品有64个引脚。

电源有2个引脚是13/14号(VSS/EVSS0)和15/16号(VDD/EVDD0), 13号引脚(VSS)和14号引脚(EVSS0)连接GND 15号引脚VDD和16号引脚(EVDD0)连接电源正极 参阅RL78族(RL78/G14)数据手册(或硬件手册),您会发现电源电圧VDD = 1.6~5.5 V。

这是指当电源电压处于1.6V到5.5V之间时,可以保证单片机的正常工作。

这个电压范围称为工作电源电压。

在有些单片机数据手册上把这个范围称为推荐工作电压范围。

图1:RL78族(RL78/G14)(64引脚)的引脚连接图 图2是RL78族(RL78/G14)的电源引脚连接的一个例子。

与15号引脚连接的C1称为旁路电容。

可以防止因瞬间大电流引起的电源电压下降,而导致的单片机的误动作。

通常选择0.01μF~0.1μF的陶瓷电容作为旁路电容。

RL78/G14的内部电路工作电圧是通过内部电压调节器调节电源电压得到的,内部电路的工作电压是1.8或2.1V。

为了保证内部电压调节器的稳定性,在12号引脚上也连接了电容C2。

图2:RL78族(RL78/G14)(64引脚)的电源电路连接实例 总指挥―振荡电路 正如数字电路入门③中所讲的那样,时序电路是按时钟信号(CK)的上升沿(信号从L→H的变化)或下降沿(信号从H→L的变化)同步工作的。