教科版三年级科学上册第三单元

- 格式:doc

- 大小:37.52 KB

- 文档页数:4

三年级科学上册第三单元优质教案教科版一、教学内容本节课选自三年级科学上册第三单元,主题为“植物的生长与变化”。

具体内容包括:第一章《植物的身体》,第二节《种子的秘密》。

详细内容主要围绕种子的结构、种子的萌发过程以及种子与植物生长的关系展开。

二、教学目标1. 了解种子的结构,掌握种子萌发的基本过程。

2. 通过观察和实验,培养学生对植物生长的兴趣,提高学生的动手操作能力。

3. 培养学生关爱自然、珍惜生命的情感。

三、教学难点与重点教学难点:种子的结构及其在植物生长中的作用。

教学重点:种子萌发的过程,以及影响种子萌发的因素。

四、教具与学具准备教具:种子模型、实物种子、放大镜、显微镜、种子生长记录表等。

学具:学生分组准备种子、培养皿、湿巾、透明胶带等。

五、教学过程1. 导入:通过展示一颗种子,引导学生思考种子是如何生长成植物的。

2. 新课导入:讲解种子的结构,引导学生观察种子模型,了解种子的各个部分。

3. 实践活动:分组进行种子观察实验,用放大镜、显微镜观察种子的结构。

4. 例题讲解:讲解种子萌发的过程,以及影响种子萌发的因素。

5. 随堂练习:让学生绘制种子结构图,并描述种子萌发的过程。

6. 小组讨论:讨论种子在植物生长中的作用,以及如何提高种子萌发的成功率。

六、板书设计1. 种子的结构种皮胚乳胚轴胚根2. 种子萌发过程吸水膨胀营养物质分解胚轴伸长胚根生长3. 影响种子萌发的因素水分温度氧气七、作业设计1. 作业题目:观察和分析身边的植物,了解它们的种子结构,并描述种子萌发的过程。

2. 答案:略。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过观察、实验、讨论等多种形式,让学生了解了种子的结构与生长过程,培养了学生的动手操作能力。

2. 拓展延伸:鼓励学生课后继续观察身边的植物,了解不同种子的特点,探索种子与植物生长的奥秘。

同时,可以开展种子种植实践活动,让学生亲身体验种子生长的过程。

重点和难点解析1. 实践活动:分组进行种子观察实验。

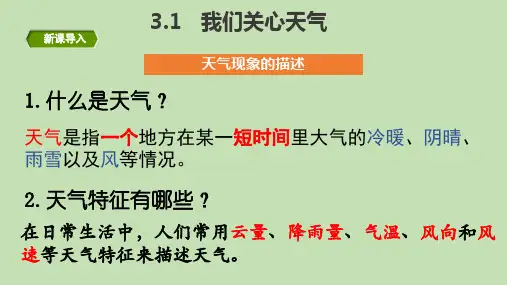

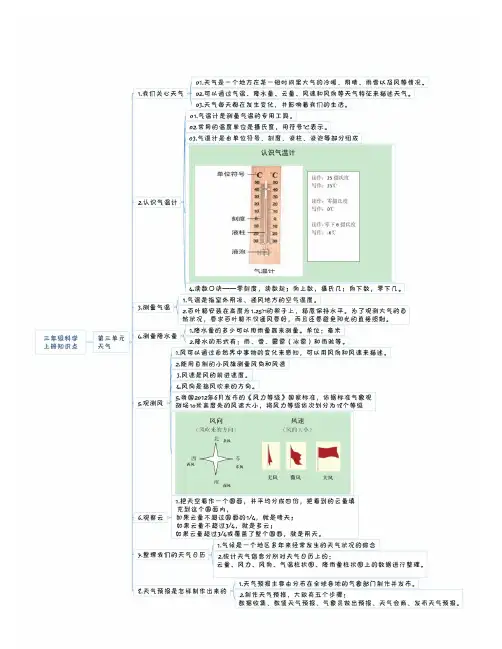

新教科版三年级上册科学第三单元《气候变化》教材分析本文档旨在对科版三年级上册科学教材中的第三单元《气候变化》进行分析。

1. 教材内容概述本单元的教材内容主要围绕气候变化展开,涉及以下几个方面:- 气候变化的原因:通过简单的插图和文字说明,介绍了影响气候变化的因素,如温室气体的排放、森林砍伐和能源使用等。

- 气候变化的影响:教材列举了几个气候变化的典型影响,如冰川融化、海平面上升和极端天气事件的增多等,并对这些影响进行了简单的解读。

- 缓解气候变化的方法:本单元还介绍了一些缓解气候变化的方法,如减少温室气体排放、节约能源和保护环境等,并鼓励学生从日常生活中做起,为减缓气候变化做出自己的贡献。

2. 教材设计与教学目标教材设计上,本单元采用了简洁明了的插图和短小精悍的文字来呈现内容,符合三年级学生的理解能力和注意力集中程度。

教学目标上,本单元旨在通过教学让学生:- 了解气候变化的原因和影响;- 认识到个人和集体对气候变化的关系;- 激发学生的环保意识,引导他们积极参与减缓气候变化的行动。

3. 教学方法与评估方式在教学方法上,本单元采用了讲解、示范、讨论和小组活动相结合的方式,通过直观的图片展示、生动的语言描述和实际案例的介绍,激发学生的兴趣,增强他们的参与度。

在评估方式上,可以采用以下方法进行评估:- 完成教材中的练题,检查学生对知识掌握情况;- 进行小组讨论,了解学生对于气候变化的理解和个人意识的变化;- 观察学生在日常生活中的环保行为,评估他们对于减缓气候变化的行动。

4. 教材优化建议为了更好地实现教学目标,可以考虑以下优化教材的建议:- 增加案例分析,引导学生思考气候变化对人类生活的影响;- 提供更多实践机会,如实地考察、环保活动等,让学生亲身体验和参与;- 引入多媒体资源,如视频、动画等,增强教学的趣味性和吸引力。

以上为对新教科版三年级上册科学教材第三单元《气候变化》的简要分析。

希望本分析对教材的优化和教学工作的开展有所帮助。

新教科版三年级科学上册第三单元知识点:食物链的关系食物链是生物之间相互依赖的关系网络,它描述了生态系统中如何传递能量和物质的过程。

本文将介绍科版三年级科学上册第三单元关于食物链的相关知识点。

1. 什么是食物链?食物链是一种描述生物之间依赖关系的模型。

它由食物网中的不同组成部分组成,显示了生物之间如何获取能量和物质的过程。

2. 食物链的组成食物链由以下几个关键组成部分组成:- 生产者:生产者是食物链的起点,它们通过光合作用将太阳能转化为化学能,例如植物通过光合作用产生的能量。

- 消费者:消费者是依赖其他生物体来获取能量和物质的生物。

它们可以分为三个级别:- 第一级消费者:依赖生产者作为食物来源,例如草食动物。

- 第二级消费者:依赖第一级消费者作为食物来源,例如食肉动物。

- 第三级消费者:依赖第二级消费者作为食物来源,例如食肉动物的捕食者。

- 分解者:分解者是食物链中的最后一个环节,它们分解死亡生物体和有机物质,将其转化为无机物质,从而循环再利用。

3. 食物链的关系食物链中的生物之间存在着相互依赖和相互关系:- 食物链的顶端是食肉动物,它们依赖其他生物作为食物来源。

它们的数量通常较少。

- 食物链的底端是生产者,它们提供能量和物质供给其他生物。

它们的数量通常较多。

- 不同级别的消费者之间形成了食物链的层级关系,较低级别的生物作为上一级别生物的食物来源。

4. 食物链的重要性食物链是生态系统中能量和物质传递的重要途径。

它维持了生态平衡,保持了物种之间的相对稳定关系。

- 食物链中生物之间的相互依赖确保了物种的多样性和生态系统的稳定性。

- 食物链的破坏可能导致生态系统的不平衡和生物多样性的丧失。

- 通过了解食物链的关系,我们可以更好地保护和维持生态系统的平衡。

5. 食物链的实例以下是一个简单的食物链示例:草 -> 兔子 -> 狐狸在这个例子中,草是生产者,兔子是第一级消费者,狐狸是第二级消费者。

兔子依赖草作为食物来源,狐狸依赖兔子作为食物来源。

新教科版三年级科学上册第三单元知识点:物体的运动状态本文档介绍了科版三年级科学上册第三单元关于物体的运动状态的知识点。

1. 物体的运动状态是什么?物体的运动状态是指物体在空间中的位置和移动情况。

物体可以处于静止状态或者运动状态。

2. 静止状态的表现静止状态是指物体不发生位置的变化。

静止的物体通常具有以下特征:- 不发生移动。

- 不改变形状。

- 不产生声音、光亮或其他能被感知的变化。

3. 运动状态的表现运动状态是指物体发生位置的变化。

在运动过程中,物体可以表现出以下特征:- 发生移动。

- 可能改变形状。

- 可能产生声音、光亮或其他能被感知的变化。

4. 运动状态的描述为了描述物体的运动状态,我们可以使用以下词语:- 前进:表示物体向前移动。

- 后退:表示物体向后移动。

- 上升:表示物体向上移动。

- 下降:表示物体向下移动。

- 左移:表示物体向左移动。

- 右移:表示物体向右移动。

5. 实例以下是几个运动状态的实例:- 鱼游向前。

- 鸟向上飞。

- 小车向左移动。

- 风筝向上升高。

这些实例展示了物体不同的运动状态,通过描述它们的运动方向和方式,我们可以更好地理解物体的运动状态。

6. 总结物体的运动状态是指物体在空间中的位置和移动情况。

静止状态表示物体不发生位置的变化,而运动状态表示物体发生位置的变化。

通过描述物体的运动方式和方向,我们可以更好地理解物体的运动状态。

以上是科版三年级科学上册第三单元关于物体的运动状态的知识点。

三年级科学上册第三单元教案教科版一、教学内容本节课为人教版三年级科学上册第三单元第1课《植物的器官》,主要内容有:了解绿色开花植物的六大器官,掌握根、茎、叶、花、果实和种子的概念及功能。

二、教学目标1. 知道绿色开花植物的六大器官及其功能。

2. 能够观察和描述植物器官的特点。

3. 培养学生的观察能力、思考能力和团队合作能力。

三、教学难点与重点重点:掌握绿色开花植物的六大器官及其功能。

难点:理解各器官之间的关系和植物生长发育过程。

四、教具与学具准备教具:PPT、植物标本、实物模型等。

学具:笔记本、彩笔、观察表格等。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)教师展示一片树叶,引导学生观察树叶的形状、颜色和纹理等特征,激发学生对植物器官的兴趣。

2. 知识讲解(10分钟)教师通过PPT讲解绿色开花植物的六大器官:根、茎、叶、花、果实和种子,以及它们的功能。

3. 实物观察(10分钟)教师拿出植物标本和实物模型,让学生近距离观察各个器官的形态和结构,并引导学生用彩笔在观察表格上进行记录。

4. 小组讨论(5分钟)5. 例题讲解(15分钟)教师展示一道关于植物器官功能的例题,引导学生思考并解答,巩固所学知识。

6. 随堂练习(10分钟)学生独立完成随堂练习,检测自己对植物器官的掌握程度。

7. 板书设计(5分钟)教师根据讲解内容,设计板书,突出六大器官及其功能。

六、作业设计1. 作业题目:(1)列举出你认识的绿色开花植物的六大器官。

(2)描述一下你最喜欢的植物器官的特点和功能。

2. 答案:(1)绿色开花植物的六大器官:根、茎、叶、花、果实、种子。

(2)举例:我喜欢叶片,因为叶片可以进行光合作用,制造有机物,为植物提供能量。

七、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课学生对植物器官的认识有了基本的了解,但在实际操作中,部分学生对器官功能的理解仍有所欠缺。

在今后的教学中,应加强实践操作,让学生更深入地理解植物器官的功能。

最新三年级上册科学第三单元(环境)教案最新三年级上册科学第三单元(环境)教案教学目标1. 了解环境的概念和作用。

2. 掌握保护环境的重要性。

3. 研究环境保护的基本方法。

教学内容1. 环境的定义和作用- 什么是环境?- 环境对我们的生活有什么影响?2. 环境保护的重要性- 为什么需要保护环境?- 环境破坏对人类和其他生物的影响有哪些?3. 环境保护的基本方法- 垃圾分类与回收利用- 节约用水和用电- 植树造林和保护野生动植物教学步骤1. 导入环境概念- 让学生思考、讨论环境的定义和作用。

- 引导学生认识到环境对我们的生活的重要性。

2. 研究环境保护的重要性- 使用案例和图片展示环境破坏的后果。

- 分组讨论环境保护的理由和意义。

3. 研究环境保护的基本方法- 分组完成垃圾分类游戏,加深对垃圾分类的认识。

- 观察水和电的使用情况,讨论如何节约用水和用电。

- 观察校园和社区的植被状况,讨论植树造林和保护野生动植物的重要性。

教学评估1. 课堂讨论- 检查学生对环境概念理解的准确性。

- 评估学生对环境保护重要性的认识程度。

2. 游戏表现- 评估学生在垃圾分类游戏中的表现和理解程度。

- 评估学生对节约用水、用电以及保护野生动植物的意识。

教学延伸1. 利用视频资源展示环境保护实践的案例,激发学生保护环境的动力。

2. 安排环保主题的手工制作活动,让学生实际参与环境保护行动。

3. 鼓励学生与家人分享学到的环境保护知识和方法。

教学资源1. 展示案例图片、视频资源2. 垃圾分类游戏材料3. 环境保护手工制作材料教学反思通过本节课的教学,学生对环境的概念、作用以及环境保护的重要性有了更深入的理解。

学生通过参与垃圾分类游戏、讨论节约用水、用电和保护野生动植物的方法,培养了环保意识和行动能力。

教学过程中,学生参与度高,课堂氛围积极,达到了预期的教学目标。

注意事项:- 教师要在教学中提供充足的案例和实际操作活动,帮助学生更好地理解环境保护的重要性和方法。

三年级科学上册第三单元教案教科版一、教学内容本节课选自三年级科学上册第三单元,具体内容包括第二章《动物世界》的第1节至第3节。

详细内容涵盖动物的分类、特征以及生活习性等方面。

二、教学目标1. 让学生了解和掌握不同种类动物的基本特征及其分类方法。

2. 培养学生观察、描述和分析动物的能力。

3. 培养学生关爱动物、保护生态环境的意识。

三、教学难点与重点教学难点:动物的分类方法及其特征。

教学重点:让学生掌握不同动物类别的关键特征,学会观察和分析动物。

四、教具与学具准备1. 教具:动物图片、动物模型、多媒体课件等。

2. 学具:学生分组准备观察记录表、画笔、彩纸等。

五、教学过程1. 导入:通过展示不同种类的动物图片,引发学生对动物世界的兴趣,提出问题,引导学生思考动物的分类方法。

2. 新课:讲解动物的分类知识,让学生了解不同动物类别的特征。

b. 学生分组讨论,分享观察到的动物特征,进行分类。

3. 实践活动:让学生动手制作动物模型,加深对动物特征的理解。

4. 例题讲解:讲解有关动物分类的例题,引导学生运用所学知识解决问题。

5. 随堂练习:设计有关动物分类的练习题,让学生巩固所学知识。

六、板书设计1. 板书动物世界2. 板书内容:a. 动物分类:哺乳动物、鸟类、昆虫等b. 动物特征:外形、生活习性、繁殖方式等c. 动物保护:关爱动物,保护生态环境七、作业设计1. 作业题目:a. 请列举出你所了解的三种动物,分别描述它们的外形特征和生活习性。

2. 答案:a. 示例:熊猫,外形特征:黑白相间,体形肥胖,有八字形的黑眼圈;生活习性:以竹子为主食,善于攀爬,喜欢独居。

b. 答案:哺乳动物:大象、猫;昆虫:蜻蜓、蝴蝶;鸟类:麻雀;爬行动物:蛇。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:教师应关注学生对动物分类知识掌握的程度,及时调整教学方法,提高教学效果。

2. 拓展延伸:a. 带领学生参观动物园,实地观察动物,加深对动物特征的理解。

新教科版三年级科学上册第三单元知识点:

水循环的过程

1. 概述

本单元主要讲解了水循环的过程。

水循环是指水在地球上不断

循环利用的过程,包括蒸发、云的形成、降水、地面流动和地下渗

透等过程。

2. 水的蒸发和云的形成

水循环的第一步是水的蒸发。

当太阳照射到水面上,水会变成

水蒸气升到空中,形成云。

水蒸气上升到高空时,遇冷变成小水滴,就形成云。

3. 降水和地面流动

当云中的水滴凝结得足够大时,就会坠落到地面上,形成降水,例如雨、雪、雾等。

降水后,一部分水滴流到地面上,形成河流、

湖泊等水域,另一部分水滴渗入地下,形成地下水。

4. 地下水和地下渗透

地下水是指流入地下的雨水或融雪水。

当地下水到达地下层的

岩石的间隙或裂缝时,会停滞在那里,形成含水层。

当地下水在地

下岩石层面内流动时,会通过渗透进入植物的根系以及地下的水源。

5. 水循环的意义

水循环的过程能够将水资源合理利用,并保持水的不断循环,

为植物提供水分和养分,维持地球上的生态平衡。

不仅如此,水循

环还能影响着气候和地质变化。

6. 总结

水循环是地球上水资源的循环利用过程,包括蒸发、云的形成、降水、地面流动和地下渗透等环节。

它不仅为植物提供养分,维持

生态平衡,还对气候和地质变化产生重要影响。

以上是新教科版三年级科学上册第三单元关于水循环的过程的

知识点概述。

小学三年级科学上册第三单元复习要点

一、我们周围的材料

1、物体都是由一种或多种材料做成的,我们的周围存在着许多不同种类的材料。

2、我们周围的常见材料有(木头、纸、金属、塑料、玻璃、纤维、陶瓷、橡胶)。

3、材料的物理性质可以用硬度、柔韧性、吸水性和在水中的沉浮能力等来描述。

二、哪种材料硬

5、判断一种材料是否比另一种更坚硬,可以用(刻画)的方法。

6、硬度较大的材料能在硬度较小材料的留下(划痕)。

7、材料的硬度越大,就越能防止别的物体破坏它的表面。

8、将木条、卡纸、铁钉和塑料尺按硬度从大到小的顺序排列:

铁钉>塑料尺>木条>卡纸

9、金属是一种很重要的(材料),有许多重要的(用途)。

常见的金属有金、银、铜、铁、铝、铅、锌等。

10、金属的特性:(坚硬)、(有金属光泽)、(有延展性)、

(易传热)、(能导电)、(吸水性差)等。

[气泡图]

11、铝的易拉罐可以进行回收,主要利用了金属的什么特性?答:延展性。

三、比较韧性

12、柔韧性是指物体在受力变形后,(不易折断)的性质。

13、木条、卡纸条、铁片和塑料条四种材料中:塑料条的韧性最好,弯曲程度最大。

14、塑料的特性:具有(柔韧性)、(不导电)、(不吸水)、(不易传热性)、(耐

磨)、(耐腐蚀性)、(质轻)、(可重复利用性)等。

[气泡图]

15、生活中塑料制品有许多,如:雨衣、雨伞、勺子、叉子、筷子、

塑料袋、饮料瓶、矿泉水瓶、电源插座、油壶、排水管等。

16、塑料是一种从原油中提取出来的人工材料,在自然条件下不会分解,会造成严重的环

境污染。

但是许多塑料如塑料袋、泡沫塑料、饮料瓶等都可以回收重复利用。

17、认识循环利用的标志。

我们在使用塑料制品时要注意循环利用标志,将塑料制品进行

回收再利用。

四、它们吸水吗

18、吸水性是指材料对水的渗透能力,与材料的组成和结构有关。

19、木头、纸、金属和塑料四种材料中:

纸的吸水能力最强、木头次之、塑料和金属最弱。

20、纸的特性:①纸是由纤维构成的,纤维之间有空隙。

②能写字。

③能折叠。

④易撕开。

⑤吸水性强。

21、我们造的一张纸和我们所用的纸有哪些相同与不同?可能的原因是什么?

相同点:①都是由纤维构成的,②纤维之间都有空隙。

不同点:①薄厚不同。

②疏密程度不同。

③光滑程度不同。

④纤维长短不同。

原因:①纸撕得不够细碎、②纸浆搅拌得不够均匀、

③挤压力度不够、④挤压用的棉布不够平整。

22、写出我们知道的各种各样的纸:①白卡纸②牛皮纸③餐巾纸④卫生纸

⑤复印纸⑥复写纸⑦书刊纸⑧宣纸⑨素描纸⑩信纸

五、材料在水中的沉浮

23、物体在水中的沉浮与构成的材料有关。

24、不同的材料在水中的(沉浮)是不同的。

像金属这类材料制成的物体在水中容易沉,像木头、塑料这类材料制成的物体在水中容易浮。

25、木头的特性:(比较坚硬牢固)、(能浮在水面上)、(承重力强)、

(容易加工)、(易燃烧)、(质轻)、(有一定的柔韧性)等。

六、砖瓦和陶器、瓷器

1、我们在建筑工地可以见到砖和瓦,砖瓦的主要用途是用于各种建筑如砌房子,是主要的建筑材料之一。

2、我们日常生活中吃饭用的饭碗、盘子,各种各样的花瓶、茶壶、茶杯、储物罐等。

有的是陶器,有的是瓷器。

陶器和瓷器的用途是用来装饰和盛放东西的。

3、砖瓦的描述:①砖都是四四方方的,②手捏有点硬,③表面粗糙,

④砖的颜色有红的、灰色的⑤有点重,

4、陶器和瓷器的描述:①各种不同的形状,圆形比较多②看起来很漂亮,③瓷器表面很

比较光滑,陶器表面不太光滑,④像碗一样的形状,⑤手拿有点重。

5

小学三年级科学上册第三单元复习要点(2)(1)砖瓦的性质:较硬、较容易吸水、在水中沉、柔韧性不好。

(2)陶器、瓷器的性质:硬、不容易吸水、在水中沉、柔韧性不好。

6、砖是用(黏土)烧制而成的;

陶瓷是用一种(特殊的黏土)制造的,也必须经过(烧制)。

7、砖瓦和陶器、瓷器的生产都需要消耗大量的黏土、煤和其他燃料,会对环境产生影响。

七、给身边的材料分类

1、我们使用的材料有的是天然材料,像(木头、黏土、棉花、皮革)等,这些材料我们

可以直接使用,根据它们各自的特性制成相应的物品;有的是人工制造的材料,像(金属、塑料、玻璃、砖瓦、陶瓷和橡胶)等,人们把自然界里的物质进行加工,使它们具备了我们需要的一些特性,再拿来使用。

2、我们应该(合理)使用材料,减少对(环境)的破坏

3、我们应怎样使用材料减少对环境的破坏?

答:我们提倡使用可回收再利用的材料制成的物品。

4、一扇窗,为什么要使用玻璃、金属等材料,说说它们在窗上的用途?

答:玻璃不透水、不透气,是透明的,可以遮风挡雨,可以让我们看到外面的东西。

金属坚硬,可以使门牢固,结实。

5、探究实验题

答:从实验记录单可以看出木条的硬度最小,因为它不能在其它材料上留下划痕;

铁钉的硬度最大,因为它能在其它材料上都留下划痕;塑料尺的硬度居中,因为

它能在木条上留下划痕,但不能在铁钉上留下划痕。

6、把你观察到的有关"材料"方面的知识填在气泡图里

答:硬度、韧性、吸水性、在水中的沉浮能力、传热性、导电性、延展性、轻重等。

八:资料库

1、在发明纸之前,人们曾有龟甲、兽骨、青铜器来铭刻文字记事。

到东汉时期人们可用竹片、木片和丝绸来书写。

蔡伦,东汉人,在公元105年制成了世界上第一张植物纤维纸。

从此,纸取代了简、帛成为最主要的书写材料。

2、无毒的塑料:聚乙烯(PE )、聚丙烯(PP )

塑料

有毒的塑料:聚氯乙烯(PVC )聚苯乙烯(PS )

班级:姓名:

练习:判断对错

()1、木头和金属相比较,木头更硬一些。

()2、陶瓷、棉花都是人工制造的材料。

()3、塑料制品价格便宜,不需要重复利用。

()4、金属材料吸水能力强。

()5、我们用的纸来之不易,要珍惜、节约用纸。

()6、木头是一种十分重要的天然材料。

()7、用过的空铝罐可以回收再利用。

()8、我们自己造的纸薄厚不同,主要是由于纤维的分布不均、压制不够造成的。

()9、物体的不同部分可以用不同的材料制成。

()10、塑料是一种从原油中提取出来的人工材料。

()11、同一种材料可以制成不同的物体。

()12、塑料不会分解,所以不会造成环境污染。

()13、砖瓦和陶瓷都是用黏土烧制而成的,所以它们的硬度也一样。

()14、为了保护环境,我们应尽量让材料重复使用。

()15、物体在水中的沉浮和材料本身有关。

()16、材料硬度越大,就越能被别的物体破坏它的表面。

练习:连线

1、金属

坚硬首饰、铜镜

有金属光泽剪刀、锤子、钉子

有延展性炒菜锅、暖气

易传热电线内芯

能导电易拉罐

2、木头

比较坚硬梁、柱

承重力强木船

能浮在水面桌凳、柜子

有一定的韧性雕刻工艺品

容易加工编筐、篮

3、纸

吸水力强纸杯

吸水力差宣纸

透明度高纸箱

又厚又硬灯笼。