5、中医诊断学—辩证

- 格式:pptx

- 大小:4.47 MB

- 文档页数:174

中医诊断学名词解释中医诊断学是中医学的重要分支之一,是通过对患者病情的综合分析和判断,运用中医理论和诊断方法进行疾病诊断的学科。

下面将对中医诊断学中的几个重要名词进行解释。

1. 望诊望诊是中医诊断学中的一种方法,指医生通过观察患者的面色、舌苔、舌体、脉象、眼底等特征,以及各种症状的变化,来判断患者的病情和病机。

通过望诊可以了解患者的体质、病情轻重、病因等信息,对疾病的诊断和治疗起到重要的指导作用。

2. 闻诊闻诊是中医诊断学中的一种方法,指医生通过听取患者主诉的症状、病史和自述,以及进行问诊,从中获取与疾病相关的信息。

通过闻诊可以了解患者的症状表现、病情变化、病位病因等,帮助医生做出正确的诊断。

3. 问诊问诊是中医诊断学中的一种方法,指医生通过与患者进行交流,询问患者详细的病史、症状以及身体感受等信息,以获取有关患者的疾病情况。

通过问诊可以了解到患者的病情特点、发病原因、病史等重要信息,对疾病的诊断和治疗具有重要意义。

4. 切诊切诊是中医诊断学中的一种方法,指医生通过触诊患者的脉搏来获取有关患者病情的信息。

中医认为,人体的脉搏反映了人体的生理状态和病理变化,通过触诊脉搏可以判断患者的脏腑功能、气血状况,以及病情的变化。

切诊是中医诊断的重要手段之一,对于指导疾病的诊断和治疗具有重要的作用。

5. 辩证施治辩证施治是中医诊断学的核心内容之一,它是通过对患者的整体状况进行综合分析,找出疾病的病因、病机和病理变化,再根据中医理论中的辨证施治原则,制定个性化的治疗方案。

中医辩证施治注重于治疗疾病的根本原因,强调“因病而治”,具有针对性和综合性的特点。

在中医诊断学中,医生还会借助其他辅助检查手段,如九窗望诊法、唇色、目色、声音等,来进一步辅助判断和诊断。

值得注意的是,中医诊断学强调病因、病机和机体整体状况的综合分析,注重从整体上把握疾病的本质,与西医的病因病理学和病理生理学有所不同。

总结起来,中医诊断学是一门以望诊、闻诊、问诊、切诊为主要方法,通过辩证施治发现疾病本质和机体整体状况的学科。

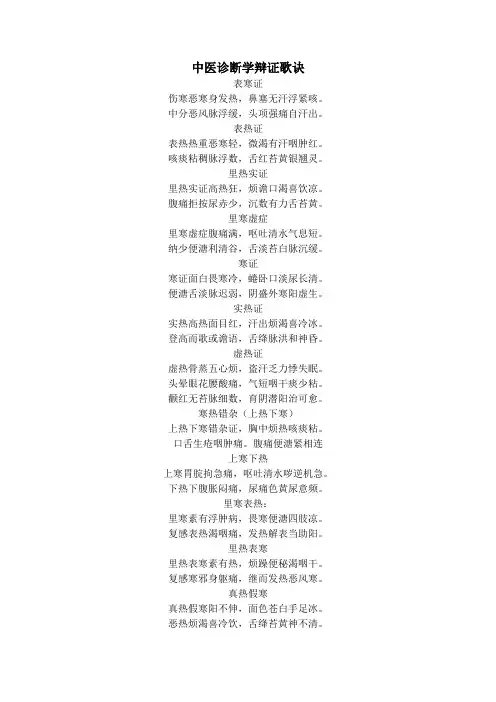

中医诊断学辩证歌诀表寒证伤寒恶寒身发热,鼻塞无汗浮紧咳。

中分恶风脉浮缓,头项强痛自汗出。

表热证表热热重恶寒轻,微渴有汗咽肿红。

咳痰粘稠脉浮数,舌红苔黄银翘灵。

里热实证里热实证高热狂,烦谵口渴喜饮凉。

腹痛拒按尿赤少,沉数有力舌苔黄。

里寒虚症里寒虚症腹痛满,呕吐清水气息短。

纳少便溏利清谷,舌淡苔白脉沉缓。

寒证寒证面白畏寒冷,蜷卧口淡尿长清。

便溏舌淡脉迟弱,阴盛外寒阳虚生。

实热证实热高热面目红,汗出烦渴喜冷冰。

登高而歌或谵语,舌绛脉洪和神昏。

虚热证虚热骨蒸五心烦,盗汗乏力悸失眠。

头晕眼花腰酸痛,气短咽干痰少粘。

颧红无苔脉细数,育阴潜阳治可愈。

寒热错杂(上热下寒)上热下寒错杂证,胸中烦热咳痰粘。

口舌生疮咽肿痛。

腹痛便溏紧相连上寒下热上寒胃脘拘急痛,呕吐清水哕逆机急。

下热下腹胀闷痛,尿痛色黄尿意频。

里寒表热:里寒素有浮肿病,畏寒便溏四肢凉。

复感表热渴咽痛,发热解表当助阳。

里热表寒里热表寒素有热,烦躁便秘渴咽干。

复感寒邪身躯痛,继而发热恶风寒。

真热假寒真热假寒阳不伸,面色苍白手足冰。

恶热烦渴喜冷饮,舌绛苔黄神不清。

真寒假热身寒假热阳气虚,舌淡尿清便溏稀。

真热口渴脉虚大,甘温除热好时机。

实证:实证气郁精神狂,胁脘腹胀痰浊黄。

便难里急尿涩痛,舌红苔厚脉弦长。

虚症虚症形瘦无精神,心悸气短汗淋淋。

阴虚可见五心热,阳虚面白肢不温。

舌光无苔脉细弱,大便溏泻小便频。

上实下虚上实喘嗽壅胜痰,胸脘腹胀卧则难。

下虚浮肿吸气少,形寒肢冷腰膝酸。

上虚下实上虚心肺不足证,下实大肠湿热凝。

心悸怔中气息短,里急后重脓血行。

里实表虚风热壅,郁在三焦表里中。

腹满据按二便闭,发热汗出痛恶风。

里虚表实里虚表实食欲减,便溏食后腹胀满。

恶寒发热头身痛,素体阳虚又外感。

真实假虚内有真实外假虚,体瘦神疲冷身肢。

里急后重或症癖,大实赢状补益疾。

真虚假实真虚假实腹胀满,痛喜揉按而和缓。

舌质胖嫩虚弦脉,反泻含冤重危险。

阴阳阴证面白冷四肢,神疲乏力语声低。

尿清便溏口不渴,舌淡苔白脉沉迟阳证神旺语声粗,面目红赤呼吸粗。

中医诊断学的基本原则有1.辩证分型:中医诊断学的一个基本原则是通过辨证分析病情,将疾病分为不同的类型。

辩证分型是根据患者的症状、体征及脉象等信息进行综合分析,将疾病归类,以指导治疗方法的选择。

在辩证分型的基础上,针对不同的证型,采用相应的治疗方法,以达到防治疾病的目的。

2.辨证求因:中医诊断学的另一个基本原则是通过辨证来寻找疾病的病因。

中医认为疾病的发生与人体内部的气血、阴阳等平衡失调有关,通过辨证可以了解到疾病产生的原因所在。

例如,“阳盛阴虚”、“气血不足”等都是常见的中医辨证求因方法。

在治疗疾病时,针对病因进行干预可以从根本上纠正病情,促进康复。

3.辨证求证:中医诊断学的第三个基本原则是通过观察病情的转变来求证治疗的有效性。

中医治疗不同于西医的病因诊断,更侧重于辨证治疗。

在治疗过程中,可以通过观察患者的症状、体征、脉象等是否得到改善,来评估治疗的有效性。

通过辨证求证,可以及时调整治疗方案,以达到治疗效果的最大化。

此外4.辨证论治:中医诊断学要求在诊断的基础上,采用相应的治疗方法进行干预。

辨证论治是综合运用中医药学的理论和方法,从疾病的整体出发,针对不同的病情制定个体化的治疗方案。

辨证论治强调综合分析、个体化治疗,不仅注重病因病机的调查,还注重调整患者的体质,改善整体健康状况。

5.具体辨病:中医诊断学要求在具体的实践中,通过观察、问诊和望诊等方法,对患者的具体症状进行辨别,分析病因病机。

在辨证鉴别疾病时,中医医师会观察患者的脸色、舌苔、脉象等,通过这些综合信息,判断疾病所在。

具体辨病是中医诊断学的重要内容,也是中医与西医诊断的重要区别之一总之,中医诊断学的基本原则体现了中医的特色和独特性。

辩证分型、辨证求因、辨证求证等原则,帮助中医医师准确把握疾病的特征,开展个体化的治疗,为患者提供合理有效的医疗服务。

这些原则是中医学治疗的基石,对中医的理论和实践都有着重要的意义。

中医诊断学的范围和内容、中医诊断的三大原则

向峰

1、中医诊断学的范围和内容:

中医诊断学是在中医基础理论的指导下,研究诊察疾病,辨识征候的学科。

它所研究的是诊断疾病的普通理论、方法和技能,是带有共同性的、基础性的诊断知识。

其目的是为学习临床各科打下基础。

所以,中医诊断学是中医基础理论与临床各科之间的桥梁。

这是它的学科范围。

中医诊断学的内容包括四诊、辩证、病案子大部分。

四诊是指望、闻、问、切4种诊断方法。

辩证有八纲辩证,气血津液辩证,脏腑辩证,经络辩证,六经辩证,卫气营血辩证,三焦辩证等多种。

2、中医诊断的三大原则:

(1)审查内外,整体察病:载诊察疾病时,要把患者的局部病变看成是患者整体的病变,既要审察其外,又要审察其内,还要把患者与自然环境结合起来加以审察。

(2)辩证求因,审因论治:辩证求因就是在审察内外、整体察病的基础上,根据患者一系列的具体表现,加以分析综合,求得疾病的事本质和症结所在,仔细地辩证,就可对疾病有确切认识,诊断就更为正确,在治疗上就能达到审因论治的较高境界。

(3)四诊合参,从病辩证:诊断疾病要审察内外,整

体察病,就要对患者做全面详细的检查和了解,所以必须四诊合参,即四诊并用或四诊并重。

从病辩证,是通过四诊合参,在确诊疾病的基础上进行辩证,从而更好地反映病变的本质。