中国行政法治50年历程

- 格式:pdf

- 大小:655.00 KB

- 文档页数:2

我国法治社会建设的历程自改革开放以来,我国法治社会建设取得了长足的发展。

法治社会建设是指以法律为基础,以法律为准绳,通过法律手段来管理社会,维护社会秩序,保护公民权益的一种社会制度。

下面将从三个方面来探讨我国法治社会建设的历程。

一、法治社会建设的起步阶段(1978年-1997年)改革开放初期,我国法治社会建设处于起步阶段。

1978年,我国决定恢复高考,这是中国社会的一个重要转折点。

高考的恢复,使得社会公平正义得以实现,法治社会建设迈出了第一步。

此后,我国陆续出台了一系列法律法规,如《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国行政诉讼法》等,为法治社会建设奠定了基础。

这一时期,我国法治进程虽然初具规模,但与国际先进水平相比,仍存在一定差距。

二、法治社会建设的加速阶段(1997年-2012年)进入21世纪,我国法治社会建设进入了加速阶段。

1997年,我国提出“依法治国”的重要思想,法治进程得到了进一步推动。

2004年,我国通过了《中华人民共和国行政许可法》,这是我国法治社会建设的重要里程碑。

该法规定了行政许可的范围、程序和责任等,为行政权力的规范运行提供了制度保障。

此外,我国还加强了法律教育和宣传,提高了公民的法律意识和法治观念。

这一阶段,我国法治社会建设取得了显著成效,法治水平逐渐提高。

三、法治社会建设的全面推进阶段(2012年-至今)近年来,我国法治社会建设迎来了全面推进的阶段。

2012年,我国党的十八届三中全会提出了全面依法治国的战略部署,明确了法治社会建设的方向。

为了贯彻落实这一决策部署,我国相继出台了一系列重要法律法规,如《中华人民共和国刑法修正案(九)》、《中华人民共和国网络安全法》等,为我国法治社会建设提供了有力支持。

此外,我国还加强了司法改革,提高了司法公正性和效率,进一步增强了人民群众对法治社会的信任和认同。

这一阶段,我国法治社会建设取得了巨大的成就,法治水平不断提高。

总结来看,我国法治社会建设经历了起步阶段、加速阶段和全面推进阶段。

改革开放以来我国行政法的发展与展望[摘要] 改革开放以来,我国行政法发展经历了三个阶段,取得了巨大成就。

目前,行政法体系已经基本形成、行政法基本原则渐趋成熟、行政法观念实现重大转变、行政法理论取得重大突破。

今后我国行政法还将呈现五个方面的发展趋势。

[关键词] 改革开放;行政法;发展与展望改革开放以来,我国的民主法治建设同经济建设一样,取得了举世瞩目的成就。

伴随着这一历史进程,我国行政法也从无到有逐步得到恢复和发展,取得了可喜成绩,值得认真总结。

一、改革开放以来我国行政法的发展历程建国以来,我国在法治建设上走过了一个‚之‛字形的曲折道路,行政法治建设也一样。

建国初期,我国行政法已经有了一定程度的发展。

从1949 年至1956 年,国家制定颁布了一大批行政组织、管理方面的法律、法规,规定了国家行政机关的组织、职责、工作原则、工作程序以及对经济、政治、文化等各方面社会公共事务的管理权限、管理方式等。

但1957年以后国家政治生活越来越不正常,民主法治建设也不断遭受破坏,行政法的命运自然也不能幸免。

1978 年党的十一届三中全会以后,我国的民主法治建设逐步得到恢复并迅速发展,行政法也随之得到复兴和发展。

回顾改革开放以来我国行政法发展所走过的历程,大致可以分为三个阶段。

第一阶段是从1979 年到1988 年以重建行政权立法为重点阶段。

改革开放之初,为了使被破坏的各级国家行政机关尽快恢复运转,使混乱的社会秩序尽快恢复稳定,国家在立法方面需要优先考虑的是制定出一系列有关国家政权组织和维护社会秩序方面急需的法律,而首要任务是根据新的形势制定一部适应新时期需要的新宪法。

因此,在这一时期,对行政法发展具有重要意义的立法有:一是1982 年新宪法的颁布实施,二是制定了国务院组织法和地方组织法。

同时,也制定了一批有关行政管理方面的法律。

在这一阶段,我国的行政立法主要是有关行政机关组织和行政管理方面的法律,侧重行政机关的重建和对行政机关权力以及相对人权利的确认与维护。

我国行政法治建设历程与未来发展我国行政法治建设历程与未来发展本文关键词:未来发展,法治,历程,行政,我国我国行政法治建设历程与未来发展本文简介:一、我国行政法治建设历程(一)行政法制建设的变化自中国共产党第十一届三中全会以来,行政法治建设始终得到了党和国家的高度重视。

在20世纪90年代,经济体制的改革使得政治体制改革进一步深化,行政法制建设也得到了重要发展,并在多个方面发生了重大变化。

行政法权力结构从原本的重权利、轻权利向权利与权力我国行政法治建设历程与未来发展本文内容:一、我国行政法治建设历程( 一) 行政法制建设的变化自中国共产党第十一届三中全会以来,行政法治建设始终得到了党和国家的高度重视。

在 20 世纪 90 年代,经济体制的改革使得政治体制改革进一步深化,行政法制建设也得到了重要发展,并在多个方面发生了重大变化。

行政法权力结构从原本的重权利、轻权利向权利与权力的并重进行转变。

随着行政诉讼法的正式颁布,以及行政处罚法、国家赔偿法、行政复议法的出台,都使得权力结构的中心发生调成,从而开始形成权力与权力之间的良性互动。

在我国行政法制建设的过程中,法治观念也得到了深化,在改革开放之后,我国的行政法制通过不断的发展和反思,在传统观念的基础上,由原本的人治观念转向为法治观念,在 90年代后将"依法治国"确立为我国的基本治国方略,将"依法治国"上升成为宪法原则,保障了行政法制建设的权利。

我国行政法学在这十几年的发展过程中,政府职能也产生了相应转变。

政府职能从管制型政府向服务型政府进行转变,从全能性政府向有限型政府进行转变,并且政府对于市场关系的认识不断深化,对自身职能进行调整,并将部分职能过渡于社会,从而促进政府与市场的共同发展。

在行政法制建设过程中,还出现了许多重要的变化,这些重大成就,都使得我国的行政法治建设更为顺利,并且也完善了我国的行政法学研究。

但在取得重大成就的同时,我国的行政法治建设仍然存在许多问题,例如: 地方保护主义等现象对法制统一产生严重影响; 行政法治体系建设不完善; 公民参与机制不健全等方面。

新中国法制建设的历程记者:新中国成立以后,我国的法制建设得到长足的发展,取得了前所未有的成就。

法制建设的不断推进,有力地维护了社会稳定,有效地调节了社会矛盾,维护了广大人民群众的根本利益,调动了广大人民群众参与建设中国特色社会主义的积极性,为深化改革、扩大开放、促进发展创造了良好的法治环境。

法制建设既是社会主义现代化建设的有力保障,又是社会主义现代化建设的重要组成部分。

您1954年就在全国人大常委会工作,全国人民代表大会成立50周年,您也在人大工作了50年,在立法战线奋斗了50年。

特别是1979年以后,您一直工作在立法的核心层。

一个人接触、参与整个国家的立法达50多年,在我国是独此一人。

您的个人经历反映了人大老一代法律工作者的成长过程,也折射出全国人大50年来的艰辛历程。

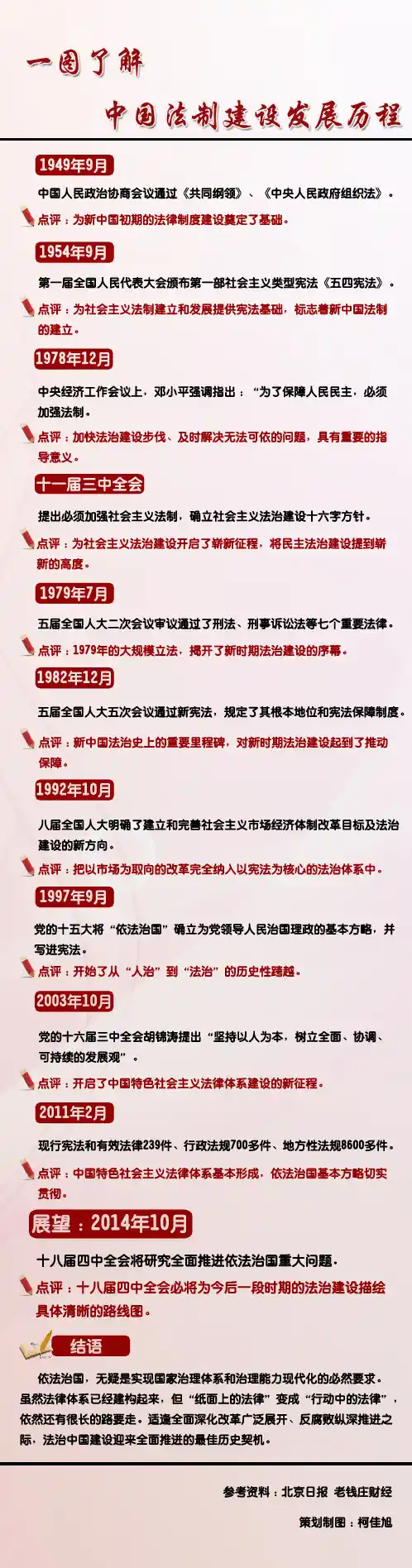

您能回顾一下我国法制建设的历史进程吗?顾昂然:新中国成立后,我国法制建设经历了不同的历史时期。

(一)废除国民党压迫人民的法律,建立人民的法制。

新中国一成立,就明确宣布废除国民党的《六法全书》,建立人民的法制。

在新中国成立前夕,1949年2月,中共中央专门发出了废除国民党六法全书的指示。

1949年9月,召开中国人民政治协商会议,通过了共同纲领。

共同纲领第十七条明确规定:“废除国民党反动派政府一切压迫人民的法律、法令,制定保护人民的法律、法令,建立人民司法制度”。

新中国建立初期,由于还要肃清帝国主义、封建主义、官僚资本主义残余势力,在立法方面采取的方针是“不宜追求制定一些既不成熟,又非急需的完备、细密的成套的法规,以致闭门造车”,而“应当按照当前的中心任务和人民急需解决的问题,根据可能与必要,把成熟的经验定型化,由通报典型经验并综合各地经验,逐步形成制度和法制条文,逐步地由简而繁,由通则而细则,由单行法规而形成整套的刑法、民法……”。

依法治国的发展历程习近平总书记说过,历史是最好的老师。

我们虽然是在深入学习贯彻党的十八届四中全会精神,但由于党的十八届四中全会的主题是全面推进依法治国。

因此,我们就有必要大体梳理一下我们党依法治国的发展历程,以便于为深入学习贯彻党的党的十八届四中全会精神做些准备工作。

事实上,回顾总结我国依法治国的发展历程,也是我们深入学习贯彻党的党的十八届四中全会精神的一个重要前奏、一个重要内容。

我们知道,法治是是实现自由平等、公平正义的可靠保障,是现代社会治国理政的基本方式,是国家治理现代化的重要标志。

举几个例子来说明,比如,在互联网时代,一个好的商业创意,如果不迅速付诸实施,可能就会失去先机。

这就要求政府要依法行政,如果一个证件办半年,黄花菜都凉了。

比如,立法明确财富归谁所有、如何交易,用强有力的司法维护这些规则。

否则,社会成员辛辛苦苦积累的财富,说没就没,订立的合同说作废就作废,恐怕没有人敢去创富了。

比如,正义有时候会迟到,对福建小伙儿念斌来说就是这样,被羁押8年、4次被判死刑后,今年8月22日,他终于被宣告无罪释放。

今年以来,一批长期久压不决的案件宣判,其中,因事实不清、证据不足的“疑案”一律从无。

此举释放出的法治进步信号,令人欢欣鼓舞。

比如,喝点小酒开着车兜风,很爽。

但当权利危及别人的时候,就需要义务出场了。

“醉驾入刑”实行3年多,一组数据可以说明一部善法能起到怎样的作用。

三年中,机动车年均递增1500万辆、驾驶人年均递增2000万人、道路里程年均递增12万公里,可与之形成鲜明对比的是,全国发生涉及酒驾、醉驾导致道路交通事故的起数和死亡人数较“醉驾入刑”前同比分别下降25%和39.3%。

治理醉驾的实践最能注解法治的力量。

法律能很好地平衡权利与义务的关系,让公民有足够的安全感,现在,“酒后不开车,开车不喝酒”已经成为全民的习惯。

再如,近年来,破获湄公河大案、摧毁刘汉刘维特大涉黑犯罪团伙、打拐、打击电信诈骗、捣毁伪基站、治理网络谣言?执法机关依法惩治违法犯罪活动,让安全感实实在在地提高了。

中国的法治建设和法律体系我国自改革开放以来,对法治建设和法律体系的发展始终给予高度重视。

在改革的推动下,中国的法治建设取得了显著的进展,并形成了完善的法律体系。

本文将重点探讨中国的法治建设的历程和法律体系的特点,以及它们对社会稳定和经济发展的积极影响。

一、法治建设的历程自中华人民共和国成立以来,我国的法治建设经历了不同阶段的发展。

在新中国成立初期,为了建立社会主义法治国家,国家先后颁布了一系列法律法规,如《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》等。

法治建设在1960年代经历了一段时间的停滞,但在1978年改革开放的号角吹响之后,中国进入了法治建设的新时期。

改革开放将法治建设放在了更加重要的位置,国家相继出台了一系列法律法规,为实现法治国家的目标迈出了坚实的步伐。

特别是2004年,中共十六届四中全会确定了全面推进依法治国的方针,为法治建设指明了方向。

随着国家对法治建设的高度重视和推动,我国的法治建设取得了长足的进展。

二、法律体系的特点中国的法律体系由宪法、法律、行政法规、部门规章等构成,它具有以下几个重要特点。

1. 宪法至高无上宪法是国家的根本大法,是我国法律体系的核心。

宪法颁布于1982年,对国家权力的行使和保护公民权利提供了基本准则。

宪法规定了公民的基本权利和义务,以及政府的职责和限制。

其他法律和法规都必须符合宪法的规定。

2. 各级法律层级分明中国的法律体系按照层级划分清晰,不同级别的法律文件有不同的效力。

法律体系由宪法、法律、行政法规、部门规章等多个层次组成,各级法律之间的关系明确,有序协调,确保了法律实施的合理性和稳定性。

3. 法律覆盖广泛中国的法律体系涵盖了各个领域,从政治、经济到社会、文化,几乎覆盖了社会生活的各个方面。

法律保护公民的权益,维护社会公平正义,促进经济和社会的健康发展。

4. 法治与依法治国并重中国的法律体系体现了法治与依法治国的有机统一。

法治是一种理念和价值追求,是对法律的尊重和维护;依法治国则是一种实践和制度安排,是在法治基础上进行国家治理的具体方式。

中国立法五十年——1949-1999年中国立法检视北京大学法学院·周旺生当代中国立法走过了整整五十年的历程。

这五十年,恰逢人类纪元以来又一个难得的千年转换,恰好是我们这个古老大国经受着告别二千年旧制度旧文化而分娩新时代的历史性阵痛时刻。

我同时也将这五十年,看作是中国数千年旧式立法走向终结,和自此往后中国立法晨曦显露的五十年。

五十年前,以人民共和国的诞生为标志,中国立法开始进入历史发展的新阶段。

中国历史上第一次出现可以将人民利益、人民事业作为依归的新型立法。

这种新型立法在完成民主革命遗留任务,巩固新政权,建设新社会,保障人民权益方面,特别是在后来保障和推进经济体制改革、促进经济和社会发展方面,作出了应当载入史册的重要贡献。

但五十年间中国立法也曾命途多桀,在很长一段时间里,所走的并非是成功的道路。

建国初期,立法较为活跃,但却带有过于深刻的特殊历史阶段的痕迹,因而尽管诞生了当时难得先进的1954年宪法,在总体上对后来立法却难能发生多少积极的影响。

1956年后,中国立法获得可以稳步发展的时机,但它不仅错过这一时机,而且恰恰从这时开始,走向萧条、变态、停滞直至几乎废弃的命运。

这一命运持续整整二十二年,直到1979年前后,中国立法才获得转机,揭开走向繁荣时代的帷幕。

这以后,中国立法在需要不断完善自身的同时,日渐成为整个法制链条中发展尤快尤好的一个环节,到了今天则成为建设法治国家大业的前提和基础性的组成部分。

总观五十年中国立法,它所积累的尤其重要、尤有价值的经验,不仅在于它提供了多少有益的东西,而且更在于把立法在我们这种国情之下求得发展的过程中所能遇到的诸多重要问题特别是难题差不多都显露出来。

唯其如是,这五十年立法,在共和国立法史上以至整个法治发达史上,有着珍贵的价值。

在新的纪元扑面而来的时刻,在建设法治国家作为决策终于出台之际,研究这五十年立法,真切了解中国立法的实际状况,总结成败得失所包涵的经验,探寻中国立法何以在长时期里命途多桀的根源,设计改革完善现行中国立法的方案,也因之具有特殊的价值。

我国法治建设的历程【自主预习】一、我国法律发展的历史知识点一:法律的产生法律是人类社会发展到一定的产物。

知识点二:法律的本质和作用法律体现着的意志,是实现的工具。

它既维护,也保障正常的。

知识点三:中国古代法律的发展时间状况春秋战国时期开始制定西汉时期强调时形成了较为完备的封建法典知识点四:中国近代法律的发展1840年鸦片战争后,一些仁人志士试图将近代西方国家的移植到中国,以实现变法图强的梦想。

但由于各种历史原因,他们的努力最终归于。

二、马克思主义法治理论知识点一:法的产生人类社会发展到一定历史阶段,随着的出现而逐步产生的。

知识点二:决定因素法所反映的统治阶级意志的内容最终是由决定的。

知识点三:法的历史类型知识点四:法的特征(1)法是维持、调整的一种。

(2)法是由国家或的社会规范。

(3)法是由国家保证实施的具有的社会规范。

知识点五:法的职能法在国家治理中既执行职能,又执行职能。

三、新中国法治建设的成就知识点一:我国法治建设进程的启示(1)一国的法治总是由该国的和所决定并与其相适应的。

(2)依法治国,建设社会主义法治国家,是的主张、理念,也是的实践。

知识点二:我国法治建设的成就(1)形成了以为核心的中国特色社会主义法律体系①在现行宪法基础上,制定并完善了一大批法律、法规,日趋完备,国家经济、政治、文化、社会和生态文明建设的各个方面实现了。

②立法的水平和立法质量不断提高,法律在促进经济社会发展、维护社会、保障公民权利、确保等方面的作用不断增强。

(2)依法行政和公正司法水平不断提高①通过建立健全科学完备的行政执法和司法体制,保证了行政机关和司法机关按照行使权力、履行职责。

②行政机关不断简政放权、优化服务,严格规范文明执法,建设不断推进。

③审判机关和检察机关行使审判权、检察权,坚持以为依据、以法律为准绳,坚持公民在法律面前一律平等,维护和实现司法公正和权威。

(3)人权的法治保障取得巨大成就①国家高度重视通过保障公民的基本权利和自由,我国将人权保障贯穿法治建设的各个环节,使人权法治保障水平达到了新的高度。

中国依法治国的历程热能工程学院热能工程潘钰2014030304新中国以来,中国的法治建设是曲折的,同时也是不断进步的。

中国实行的法律属于大陆法系与欧美法系不同的是,大陆法系是成文法,欧美法系是判例法,大陆法系的法官判案只能按预先颁布的法律来判,而欧美法系可以适用之前的判例可以创造法律。

新中国成立以来,我国陆续颁布了一系列的法律法规,凸显了依法治国的重要观念与思想。

于此同时我国的法律建设是曲折的,在不同的时期,法制建设也不同。

社会主义过渡与三大改造时期中国的法制建设是从属于政治的,并以苏联的法制建设理论和根据地的法制建设经验为基础。

法制建设的目的就是巩固国家政权,恢复国民经济,稳定社会秩序。

同时中共中央的指示是这一时期法制建设最主要的,也是最基本的立法依据。

从当时法律制度的作用来看,根据国家建设和社会发展在不同时期的要求,法制分别担当了“摧毁”、“改革”和“建设”的角色,配合当时国家和政府工作的重心,刑法、经济法、劳动法等部门法是法制建设的重点,而规范国家权力的行政程序法,行政诉讼法等法律则几乎是空白。

拥有强制力支持的法律制度成为党和国家建立、巩固新民主主义的社会秩序,实现从新民主主义社会向社会主义社会过渡,建立社会主义社会秩序的有力工具。

从建国初期国家机关的职权设置来看,虽然在《共同纲领》和宪法中分别规定了中央人民政府及中央人民政府委员会、全国人民代表大会是国家立法权的拥有者,但是拥有行政权的政务院及其之后的国务院所制定的法规及规范性法律文件占建国初期法律、法规及规范性文件数量的百分之八十以上,承担了国家绝大部分的立法任务。

同时根据建国初期前五年司法机关发布的法律文件内容,政务院事实上通过对最高人民法院、最高人民检察院的指导和联系,对其拥有事实上的领导权。

从当时的法律实施来看,重要法律的推行都是依赖于党中央和政府发起的政治运动来进行。

政治从属地位是其典型的特征。

文化大革命时期法制建设从属于政治的发展,是法制建设在之后的历史中偏离正常发展轨道的根本原因。

新中国法治建设的历程及其成就新中国的法制建设可以溯源于新民主主义革命时期。

在这一时期,中国共产党领导根据地的人民进行了一系列法治创建活动,为新中国法制建设和发展积累了丰富的经验。

比较重要的宪法性文件有《中华苏维埃共和国宪法大纲》、《陕甘宁边区抗战时期施政纲领》、《陕甘宁边区宪法原则》等;比较重要的土地立法有1947年7月制定的《中国土地法大纲》等,这些法律对新中国成立后的法律制度产生了重要的影响。

1949年中华人民共和国的建立,为社会主义法治建设奠定了政治基础。

以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体,在新中国成立初期非常重视社会主义民主法制建设。

在这一时期,国家制定了《中国人民政治协商会议共同纲领》和其他一系列法律、法令,对巩固新生的共和国政权,维护社会秩序和恢复国民经济,起到了重要作用。

1954年制定的《中华人民共和国宪法》,以及随后制定的有关法律,规定了国家政治制度、经济制度和公民的权利与自由,规范了国家机关的组织和职权,确立了国家法制的基本原则,初步奠定了中国法治建设的基础,使新生的人民民主国家政权获得了法律上的确认和保障。

20世纪50年代后期以后,特别是“文化大革命”十年(1966-1976年)动乱,中国社会主义法制遭到严重破坏。

1978年12月,党的十一届三中全会召开,开创了新中国社会主义法治建设的崭新历史时期。

20世纪90年代,中国开始全面推进社会主义市场经济建设,由此进一步奠定了法治建设的经济基础,也对法治建设提出了更高的要求。

进入21世纪,中国法治建设沿着实施依法治国方略继续前进。

中华人民共和国成立近六十年来,尤其是改革开放三十年来,我国社会主义法治建设在法治理论和法治实践方面都取得了巨大的成就。

(一)确立了依法治国基本方略实行依法治国,建设社会主义法治国家,成为国家基本方略和全社会共识。

1997年9月12日,党的十五大报告正式提出“依法治国,是党领导人民治理国家”的基本方略。