2019-2020年九年级化学上册第2单元我们周围的空气实验活动1氧气的实验室制取与性质教案(新版)

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:4

本实验部分是活动与探究,由学生制取氧气并检验氧气的性质。

学生通过亲自动课题氧气的实验室制取与性质

实验活动1氧气的实验室制取与性质

加热高锰酸钾制取氧气

2.氧气的性质

学生进行自我评价,总结实验探究收获与体会。

通过实验操作

制取氧气、制取氧气的操作步骤和注意事项以及氧气的一些性质

一门以实验为基础的学科,任何一个科学结论的获得,都是在实验的基础上得出来的。

而且知道实验室制取气体要根据反应物状态、反应条件、气体的水溶性等

例1实验室用高锰酸钾制纯净氧气时,下列做法错误的是(

布置作业:完成本课时对应练习,并提醒学生预习下一节的内容。

本节课是学生第一次亲自动手制取气体物质,要求规范的操作对以

备课笔记。

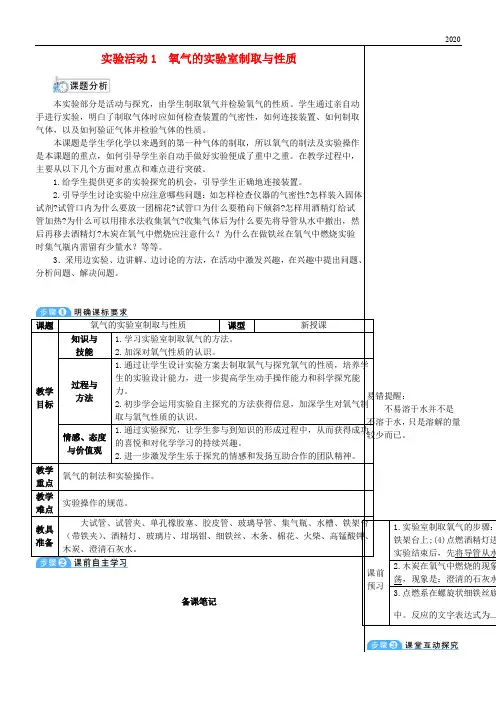

实验活动1 氧气的实验室制取与性质一、教学目标1.知识与技能(1)了解实验室制取氧气的主要方法,初步了解通过化学实验制取新物质的方法。

(2)练习连接仪器的基本操作,动手制取氧气。

2.过程与方法学会边实验、边讨论的方法,在活动中激发学习兴趣,在兴趣中提出问题、分析问题、解决问题。

3.情感态度与价值观逐步认知用实验去验证化学理论,从而知道化学是一门以实验为基础的课程,学化学离不开做实验。

二、教学重点氧气的制法及实验操作三、教学难点细铁丝在氧气中燃烧的操作四、教学方法复习提问→实验探究→得出结论→拓展视野→提高兴趣。

五、教学用具(1)高锰酸钾、木炭、细铁丝、木条、火柴、澄清石灰水;大试管、棉花、单孔橡胶塞、玻璃导管、胶皮管、集气瓶(2个)、玻璃片、水槽、铁架台、坩埚钳、小烧杯。

六、课时安排:1课时七、教学过程[复习提问]1.实验室如何制取氧气?2.如何证明一瓶气体是氧气?[回答]1.实验室可以用分解过氧化氢溶液或加热高锰酸钾的方法制取氧气。

2.可把带火星的木条伸入该瓶气体中,若木条能够复燃,证明此瓶气体是氧气。

[提问]实验室采用什么样的装置制取氧气呢?[学生思考][挂图]展示P36图2—17[学生看图并进行如下讨论]1.在图2—17,使用了哪些仪器?2.哪部分是气体发生装置,哪部分是气体收集装置?3.如何检查气体发生装置的气密性?4.为什么可以用排水法收集氧气?[学生讨论]……[学生代表陈述讨论结果][教师]知道了氧气的制取以及它的性质,接下来我们亲自动手制取氧气并验证它的性质。

[注意事项]1.首先要检查装置的气密性,气密性良好,实验方可进行。

除了用手紧握的方法外,还可以用什么方法?2.用高锰酸钾制氧气,试管口要塞一团棉花,防止加热时高锰酸钾粉末进入导管。

3.试管口要略向下倾斜,防止固体受热时放出的水蒸气冷凝成水,回流到热的试管底部,使试管炸裂。

4.先对试管进行预热,然后对准有药品的部位集中加热。

5.导管口开始有气泡放出时,不宜立即收集(思考:为什么?),等有大量、均匀、连续的气泡产生时再进行收集。

实验活动1 氧气的实验室制取与性质教学过程【实验用品】大试管、试管夹、单孔橡皮塞、胶皮管、玻璃导管、集气瓶、水槽、铁架台(带铁夹)、酒精灯、玻璃片、坩埚钳、细铁丝、木条、棉花、火柴。

高锰酸钾、木炭、澄清石灰水。

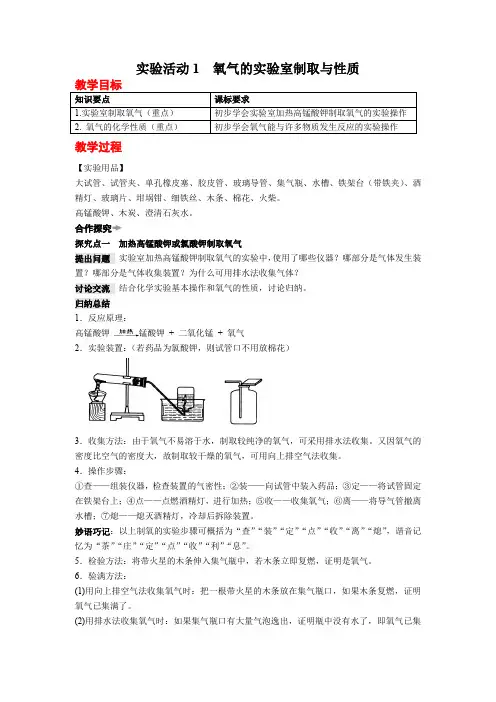

合作探究探究点一加热高锰酸钾或氯酸钾制取氧气提出问题实验室加热高锰酸钾制取氧气的实验中,使用了哪些仪器?哪部分是气体发生装置?哪部分是气体收集装置?为什么可用排水法收集气体?讨论交流结合化学实验基本操作和氧气的性质,讨论归纳。

归纳总结1.反应原理:高锰酸钾锰酸钾+ 二氧化锰+ 氧气2.实验装置:(若药品为氯酸钾,则试管口不用放棉花)3.收集方法:由于氧气不易溶于水,制取较纯净的氧气,可采用排水法收集。

又因氧气的密度比空气的密度大,故制取较干燥的氧气,可用向上排空气法收集。

4.操作步骤:①查——组装仪器,检查装置的气密性;②装——向试管中装入药品;③定——将试管固定在铁架台上;④点——点燃酒精灯,进行加热;⑤收——收集氧气;⑥离——将导气管撤离水槽;⑦熄——熄灭酒精灯,冷却后拆除装置。

妙语巧记:以上制氧的实验步骤可概括为“查”“装”“定”“点”“收”“离”“熄”,谐音记忆为“茶”“庄”“定”“点”“收”“利”“息”。

5.检验方法:将带火星的木条伸入集气瓶中,若木条立即复燃,证明是氧气。

6.验满方法:(1)用向上排空气法收集氧气时:把一根带火星的木条放在集气瓶口,如果木条复燃,证明氧气已集满了。

(2)用排水法收集氧气时:如果集气瓶口有大量气泡逸出,证明瓶中没有水了,即氧气已集满。

7.注意事项:①药品要平铺在试管底部,使其均匀受热;②铁夹要在距离试管口1/3处;③导管不宜伸入试管过长,不利于气体导出;④试管口应略向下倾斜,防止冷凝水倒流,炸裂试管;⑤如果实验所用药品为高锰酸钾,通常要在试管口塞上—团棉花,以防止加热时高锰酸钾随氧气进入导气管;⑥排水法集气时,当气泡连续且均匀放出时再收集,否则收集的气体混有空气;氧气收集后,集气瓶应正放在桌面上。

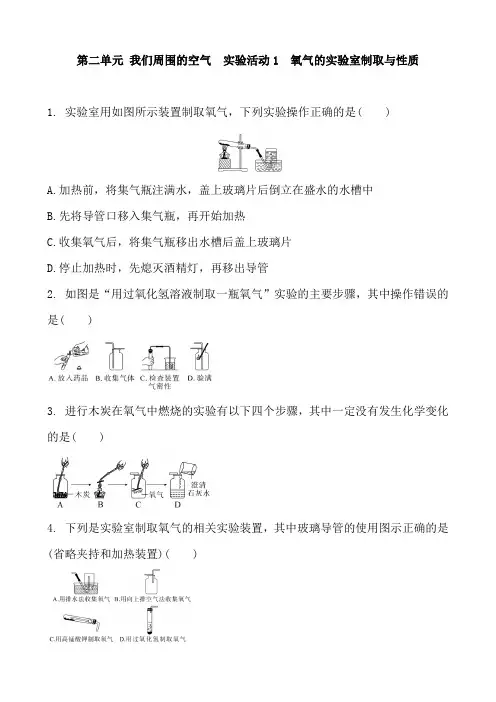

第二单元我们周围的空气实验活动1 氧气的实验室制取与性质1. 实验室用如图所示装置制取氧气,下列实验操作正确的是( )A.加热前,将集气瓶注满水,盖上玻璃片后倒立在盛水的水槽中B.先将导管口移入集气瓶,再开始加热C.收集氧气后,将集气瓶移出水槽后盖上玻璃片D.停止加热时,先熄灭酒精灯,再移出导管2. 如图是“用过氧化氢溶液制取一瓶氧气”实验的主要步骤,其中操作错误的是( )3. 进行木炭在氧气中燃烧的实验有以下四个步骤,其中一定没有发生化学变化的是( )4. 下列是实验室制取氧气的相关实验装置,其中玻璃导管的使用图示正确的是(省略夹持和加热装置)( )5. 实验室用如图所示装置制取氧气,下列有关说法不正确的是( )A.试管中加入的药品是MnO2和H2O2B.实验前应检查装置的气密性C.待导管口产生连续均匀的气泡时才开始收集氧气D.实验结束时应先从水槽中取出导管,再停止加热6. 在进行“氧气的实验室制取与性质”实验时,某同学制得的氧气不纯,你认为可能的原因是( )A.用排水法收集O2时,集气瓶装满水B.用向上排空气法收集O2 时,导管伸入到集气瓶的底部C.用排水法收集O2时,导管口冒出气泡,立即收集D.用排水法收集O2,收集满后,在水下盖上玻璃片7. 如图所示,用坩埚钳夹取一小块木炭,在酒精灯上加热到发红,由瓶口向下缓慢插入到氧气瓶中,可观察到。

燃烧停止后,取出坩埚钳,向集气瓶中加入少量澄清石灰水,振荡,观察到。

点燃系在螺旋状细铁丝底端的火柴,待火柴快燃尽时,插入盛有氧气的集气瓶中。

可观察到。

集气瓶底部预先方少量水或一层细沙,可以防止。

8. 下面是实验室制取气体的几种发生装置和收集装置。

请回答下列问题:,A),B),C),D),E),F)(1)写出标号①的仪器名称:__________。

(2)实验室用过氧化氢和二氧化锰制取并收集较纯净的氧气时,装置A~D中,应选用的装置是____(填字母),写出该反应的文字表达式:_________________。

实验活动1 氧气的实验室制取与性质教学目标:知识与技能学习检查装置的气密性,会动手制取氧气。

过程与方法在活动探究中,培养学生的观察能力、分析能力以及实验操作能力。

情感、态度与价值观通过亲手操作,让学生体会实验成功的喜悦,激发学习的兴趣,增强学生的探究欲。

重点难点:重点氧气制取的操作方法。

难点检查装置的气密性以及实验注意事项。

教学准备:5%的过氧化氢溶液、二氧化锰、高锰酸钾、木炭、细铁丝、澄清石灰水、大试管、棉花、塞子(带导管)、集气瓶(2个)、毛玻璃片、水槽、铁架台、坩埚钳、小烧杯、火柴。

教学过程:一、导入新课师:上节课我们学习了制取氧气的反应原理,这节课我们来亲自动手制取氧气,并验证氧气的性质。

二、推进新课根据实验台上所给仪器,要求组内同学自行设计、组装一套实验室制取氧气的发生装置,并讨论出装置的使用范围。

1.选择装置展示各组设计的装置,组间互相评判其优缺点。

由上述探讨,归纳出制取氧气的可行性装置(如下图):图一:适合固体(液体)和液体反应,不需加热。

图二:适合固体在加热条件下制取气体。

师:现在我们能完成制取氧气的实验吗?生:不能,还需要确定收集装置。

讨论后,确定两种收集方法及装置。

方法一:排水法,氧气不易溶于水(图三)。

方法二:向上排气法,氧气的密度比空气的密度大(图四)。

2.指导学生完成制取氧气的实验探究。

师:确定了收集装置后,下面我们重点学习用高锰酸钾制取氧气的步骤及注意事项。

[演示]加热高锰酸钾制氧气的实验。

[思考](1)在教材第45页图2-17所示的装置中,都有哪些仪器?(2)哪部分是气体的发生装置,哪部分是气体的收集装置?(3)实验步骤是怎样的?(4)如何检查装置的气密性?(5)刚开始产生气泡时能立即收集吗?为什么?(6)实验最后应该怎样操作?最后两步能颠倒吗?为什么?让学生阅读教材第45页内容,并总结如下:制取氧气的步骤:1.检查装置的气密性。

检查气密性的方法:将导管的一端浸入水槽中,用手紧握气体发生装置外壁,若水中的导管口有气泡冒出,松开手后,导管口出现一段水柱,证明装置不漏气。

2019-2020年九年级化学上册第2单元我们周围的空气实验活动1氧气的实验室制取与性质教案(新版)新人教版

一、教学目标

1.知识与技能

(1)了解实验室制取氧气的主要方法,初步了解通过化学实验制取新物质的方法。

(2)练习连接仪器的基本操作,动手制取氧气。

2.过程与方法

学会边实验、边讨论的方法,在活动中激发学习兴趣,在兴趣中提出问题、分析问题、解决问题。

3.情感态度与价值观

逐步认知用实验去验证化学理论,从而知道化学是一门以实验为基础的课程,学化学离不开做实验。

二、教学重点

氧气的制法及实验操作

三、教学难点

细铁丝在氧气中燃烧的操作

四、教学方法

复习提问→实验探究→得出结论→拓展视野→提高兴趣。

五、教学用具

(1)高锰酸钾、木炭、细铁丝、木条、火柴、澄清石灰水;大试管、棉花、单孔橡胶塞、玻璃导管、胶皮管、集气瓶(2个)、玻璃片、水槽、铁架台、坩埚钳、小烧杯。

六、课时安排:1课时

七、教学过程

[复习提问]

1.实验室如何制取氧气?

2.如何证明一瓶气体是氧气?

[回答]1.实验室可以用分解过氧化氢溶液或加热高锰酸钾的方法制取氧气。

2.可把带火星的木条伸入该瓶气体中,若木条能够复燃,证明此瓶气体是氧气。

[提问]实验室采用什么样的装置制取氧气呢?

[学生思考]

[挂图]展示P36图2—17

[学生看图并进行如下讨论]

1.在图2—17,使用了哪些仪器?

2.哪部分是气体发生装置,哪部分是气体收集装置?

3.如何检查气体发生装置的气密性?

4.为什么可以用排水法收集氧气?

[学生讨论]……

[学生代表陈述讨论结果]

[教师]知道了氧气的制取以及它的性质,接下来我们亲自动手制取氧气并验证它的性质。

[注意事项]

1.首先要检查装置的气密性,气密性良好,实验方可进行。

除了用手紧握的方法外,

还可以用什么方法?

2.用高锰酸钾制氧气,试管口要塞一团棉花,防止加热时高锰酸钾粉末进入导管。

3.试管口要略向下倾斜,防止固体受热时放出的水蒸气冷凝成水,回流到热的试管底

部,使试管炸裂。

4.先对试管进行预热,然后对准有药品的部位集中加热。

5.导管口开始有气泡放出时,不宜立即收集(思考:为什么?),等有大量、均匀、连

续的气泡产生时再进行收集。

6.实验结束时,先把导管移出水面,然后再熄灭酒精灯。

(思考:如果先熄灭酒精灯,

可能会造成什么后果?)

7.木炭在氧气中燃烧这个实验,应用坩埚钳夹住木炭由上向下缓慢伸入集气瓶中。

(思

考:为什么?)

8、如果某同学制得的氧气不纯,你认为可能的原因是什么?

[教师]下面大家开始动手做实验,一定要注意到我刚才强调的几个事项,同时对我提出

的几个问题进行思考,并注意观察木炭和铁丝在氧气中燃烧的现象,总结实验室制取氧气的

步骤。

[学生实验,教师巡视,发现学生操作中的一些错误及时指出并纠正。

]

(学生活动)

(实验完毕,选择学生代表陈述实验的现象)

[陈述]

1.木炭在氧气中燃烧发出白光,放出热量,生成的气体能使澄清的石灰水变浑浊。

[回答]说明木炭燃烧生成二氧化碳。

[继续陈述]

2.铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,生成一种黑色固体。

[教师]接下来把这两个反应的文字表达式写出来。

[可让学生板演]

[板演如下]

1.碳+氧气 二氧化碳

2.铁+氧气 四氧化三铁

[过渡]实验前,我提出了几个思考题(见实验注意事项1、5、6、7、8中的问题),接下

来大家对这些问题进行思考、讨论。

[学生思考、讨论]

[答案]

1、加热法,气压法

2.导管口刚开始产生的气泡,是试管中和导管中排出来的空气,如果这时候就进行收

集,收集到的氧气不纯,应等均匀、连续气泡产生时再进行收集。

3.实验完毕后,如果先熄灭酒精灯,水槽里的水会倒流回试管,热的试管遇到冷水,

试管会炸裂,所以实验完毕后,应先把导管从水槽中移出来,再熄灭酒精灯。

4.木炭在氧气中燃烧,木炭由上向下缓慢伸入集气瓶中,是为了使集气瓶中氧气都用

于木炭的燃烧,以便有较长时间的观察,如果一开始就把木炭很快地插至瓶的中下部,则燃

烧生成的热的二氧化碳会把中部和上部的尚未起反应的氧气排出,木炭不能继续顺利燃烧,

甚至很快就熄灭了。

点燃 点燃

5、氧气不纯的原因,有气泡冒出就开始收集

[教师]通过这个实验,我们可以总结出实验室制取氧气的操作步骤。

大家现在就来总结,看一下实验室制取氧气的步骤有哪些?

[学生总结]

[总结结果如下]

首先要检查装置的气密性,再把药品加入试管中并固定好试管;把盛满水的集气瓶准备好,再进行加热;然后用排水集气法收集。

实验完毕后,先把导管移出水槽,最后再熄灭酒精灯。

[教师]这样的操作顺序很难掌握,我们是不是可以把这个操作顺序编成顺口溜或者歌谣,帮助我们记忆?

[板书]查、装、定、点、收、离、熄

[讲解]实验室装配仪器的原则一般是:先下后上,先左后右。

所以先固定酒精灯和试管,然后放置水槽。

物质加热一般是先均匀,后集中。

“均匀”指先预热,“集中”指对准有药品的部位加热。

气体收集有两种方法,不易溶于水的采用排水法,易溶于水的采用排气法。

采用排气法应根据密度来决定瓶口向上或向下。

因为氧气的密度大于空气的密度,所以收集氧气还可采用向上排空气法。

八、板书设计

仪器装配原则:先下后上,先左后右。

物质加热原则:先均匀,后集中。

气体收集方法:

易溶于水排气法,根据密度定上下;

不溶微溶排水法,所得气体纯度大。

九、教学反思

第一课时先让学生去实验室亲自体验实验中的诸多问题,第二课时再把遗留问题带到课堂上去处理。

这样学生不得不亲自去选择实验药品、实验仪器,动手去完成仪器的组装、检验装置的气密性,然后小组再讨论制定实验的步骤、总结实验中的注意事项,最后完成实验结果的交流和反思。

这种先让学生去体验、探究的方式,肯定是很费时间,而且课堂上会状况不断,需要教师预先设想到很多的意外情况。

在现在课时少,教学任务重的情况下,很少有教师愿意这样去做,总觉得这样的课堂效率低,课堂容量小。

像本节课中,学生只是练习了氧气的制取和性质的基本操作,而至于实验装置的选择依据、气体收集方法的依据、催化剂的概念等,都没有深入介绍。

学生在实验时暴露出了很多问题,像药品的添加顺序、仪器气密性的检验方法、加过氧化氢溶液时必须先将集气瓶盛满水倒放在水槽中、收集气体时集气瓶必须竖直、盛满氧气的集气瓶必须盖好玻璃片正放在实验台上、铁丝要绕成螺旋状等等,这些问题都是学生在亲自尝试了错误操作后又自觉改正的,印象肯定很深。

令人惊喜的是,部分学生在实验中获得了可贵的实验设计思路和实验方法,对实验现象和结论进行了深入的思考和联系。

例如,有的同学问:“能用排水法收集氧气,是不是说明氧气不溶于水啊?”在得到我的肯定回答后,他又问:“是否所有不溶于水的气体,都可以用排水法收集啊?”看来排水法收集气体的依据他已经掌握了。

还有的同学问道:“铁丝绕成螺旋状,是为什么啊?”“盛满氧气的集气瓶正放在实验台上是不是和密度有关系?”。

相信经由学生自己提出问题,然后获得答案,比起我们教师直接告诉他,让他记住答案的效果肯定要好得多。

不仅如此,学生的学习兴趣肯定也会大大提高。

随着新课程改革的深入,化学教学已经从过分强调知识的传承和积累向知识的探究过程转化,从学生被动接受知识向主动获取知识转化。

因此,如何充分利用实验这一载体,在初中化学实验教学中培养学生的主体意识、增强科学探究能力、实事求是的科学态度和敢于创新的探索精神已经成为当前化学课程改革的关键。

为此,我们教师一定要积极创造条件,尽可能让学生亲自动手、多实践、多思考,通过实验探究教学充分体现学生的主体位置,把强烈的创新意识、科学思维和动手能力渗透给学生,激发学生探究精神,让他们在创新中成长。

-----如有帮助请下载使用,万分感谢。