【三维设计】2020高中生物一轮复习 第三单元 第三讲

- 格式:ppt

- 大小:1.66 MB

- 文档页数:77

课时作业(三)生命活动的主要承担者——蛋白质一、选择题1.下列有关细胞内蛋白质的叙述,错误的是()A.细胞中各种蛋白质的组成元素都有C、H、O、NB.基因控制蛋白质合成的两个阶段均需蛋白质参与C.可以利用斐林试剂的甲液和乙液检验组织中的蛋白质D.细胞内的蛋白质都可为生命活动提供能量解析:选D组成蛋白质的基本元素是C、H、O、N,有些还含有P、S等;基因控制蛋白质的合成包括转录和翻译两个阶段,转录过程中的RNA聚合酶,翻译过程中的肽酰转移酶、转肽酶等的化学本质均是蛋白质;斐林试剂的甲液和双缩脲试剂的A液均是质量浓度为0.1 g/mL的氢氧化钠溶液,斐林试剂的乙液是质量浓度为0.05 g/mL硫酸铜溶液,将其浓度稀释为0.01 g/mL,就变为检测蛋白质的双缩脲试剂的B液,所以可以利用斐林试剂的甲液和乙液(稀释后)作为双缩脲试剂用来检验组织中的蛋白质;蛋白质是生命活动的主要承担者,细胞内的蛋白质一般不作生命活动的能量物质。

2.下列有关肽键的叙述,错误的是()A.蛋白质中的肽键数等于或小于脱水缩合过程中的氨基酸数B.含肽键的物质都可与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应C.核糖体上可形成肽键,溶酶体内可发生肽键的水解D.肽键的元素组成为C、H、O、N,其牢固程度与碳碳双键紧密相关解析:选D在链状肽中,肽键数=蛋白质中含有的氨基酸数-肽链数,在环状肽中,肽键数=蛋白质中含有的氨基酸数;双缩脲反应是指具有两个或两个以上肽键的化合物在碱性条件下与Cu2+反应生成紫色的络合物,可见,含肽键的物质都可与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应;氨基酸的脱水缩合过程发生在核糖体上,因此核糖体上可形成肽键,溶酶体内含有多种水解酶,可发生肽键的水解;肽键的元素组成为C、H、O、N,其结构式为—CO—NH—,不含碳碳双键。

3.(2019·菏泽模拟)下列有关氨基酸及蛋白质的叙述,错误的是()A.甲硫氨酸中的硫元素只位于氨基酸的R基中B.天然蛋白质中的—CO—NH—在核糖体上形成C.蛋白质的基本性质与碳骨架、功能基团都相关D.在细胞间完成信息传递的物质都是蛋白质或氨基酸解析:选D根据氨基酸的结构通式可知,甲硫氨酸中的硫元素只能位于氨基酸的R 基中;氨基酸脱水缩合形成肽键(—CO—NH—)的过程发生在核糖体中;蛋白质的基本性质与碳骨架、功能基团都相关;细胞膜外糖蛋白与细胞内外的信息传递有重要的关系,但传递信息的物质不一定是蛋白质或氨基酸,如性激素的本质是脂质中的固醇类。

选修模块综合检测[选修1部分]1.某生物小组试图探究以葡萄、柿子为原料制作果酒、果醋。

请你回答下列问题:(1)酵母菌的分离和纯化①用清水冲洗葡萄1~2遍除去污物,用榨汁机榨取葡萄汁后,将其装入甲瓶中。

葡萄汁的质量和环境温度等方面满足需求,在________________的发酵液中,酵母菌可以生长繁殖,而绝大多数其他微生物则被抑制。

应注意的相关操作是____________________________________________________________________________。

②若要通过酵母菌的单菌落进行计数,应在培养液中加入________,采用________________法分离和计数。

能用这种培养基对酵母菌进行扩大培养吗?________。

(2)柿子酒、柿子醋的制备①将打碎的柿子浆装入发酵瓶内,若加入______________酶,则能较好地提升柿子酒的清澈度。

②当酒精发酵基本完成时,将果汁的酒精浓度稀释至5~6度,然后倒入醋酸发酵装置(装有5%~10%的醋酸菌液),搅匀,将温度保持在30 ℃,进行醋酸静置发酵。

该过程中,对装置应进行的操作是____________________________。

解析:(1)①由于果酒发酵中,发酵液缺氧且呈酸性,其他微生物受到抑制,而酵母菌可以在这样的发酵液中生长繁殖产生大量的果酒。

因为酵母菌发酵需要无氧环境,但会产生CO2,以防止发酵瓶因气压过大而爆裂,应注意间隔一段时间排气。

②若要通过酵母菌的单菌落进行计数,需要用固体培养基培养才能形成菌落,所以应在培养液中加入凝固剂——琼脂;分离并计数要采用稀释涂布平板法接种培养;但不能用这种方法对酵母菌进行扩大培养,因为固体培养基不能被培养的酵母菌在短时间内充分利用。

(2)①发酵制作的果酒呈浑浊状态,是因为发酵液中存在大量的酵母菌不能利用的纤维素和果胶,所以可以在发酵液中加入纤维素酶和果胶酶进行分解,以提升柿子酒的清澈度。

选修一第三讲生物技术的其他应用[课时作业]一、选择题1.花药培养技术与植物组织培养技术的不同之处在于() A.培养基配制方法B.无菌技术C.接种操作D.选材解析:花药离体培养属于一种特殊的植物组织培养技术,在培养基的配置方法、接种操作与无菌操作等方面都是相同的,但花药离体培养的选材与普通的植物组织培养不同,前者是利用植物的配子培养获得个体,后者则是培养离体体细胞。

答案:D2.关于DNA的复制,下列叙述正确的是() A.DNA聚合酶不能从头开始合成DNA,只能从5′端延伸DNA链B.DNA复制不需要引物C.引物与DNA母链通过碱基互补配对进行结合D.DNA的合成方向总是从子链的3′端向5′端延伸解析:由于DNA聚合酶不能从头开始合成DNA,只能从引物的3′端开始延伸。

由于DNA分子是反向平行的,子链是依据碱基互补配对原则,在DNA聚合酶作用下合成的,其合成是从子链5′端向3′端延伸。

答案:C3.(2010·南京质检)下列有关蛋白质提取和分离的说法,错误的是() A.透析法分离蛋白质的原理是利用蛋白质不能通过半透膜的特性B.采用透析法使蛋白质与其他小分子化合物分离开来C.离心沉降法通过控制离心速率使分子大小、密度不同的蛋白质分离D.蛋白质在电场中可以向与其自身所带电荷相同的电极方向移动解析:带电离子或分子在电场中向着与其所带电荷相反的电极移动。

答案:D4.在血红蛋白的整个提取过程中,不断用磷酸缓冲液处理的目的是() A.防止血红蛋白被氧气氧化B.血红蛋白是一种碱性物质,需磷酸中和C.磷酸缓冲液会加速血红蛋白的提取过程D.让血红蛋白处在稳定的pH范围内,维持其结构和功能解析:缓冲溶液的作用是维持反应体系的pH不变。

在生物体内进行的各种生物化学反应过程都是在精确的pH下进行的,受到氢离子浓度的严格调控。

为了在实验室条件下准确地模拟生物体内的天然环境,就必须保持体外生物化学反应过程有与体内过程完全相同的pH。

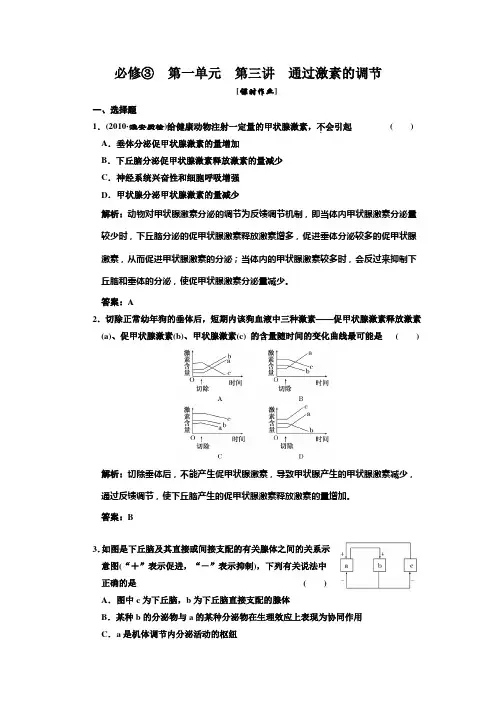

必修③第一单元第三讲通过激素的调节[课时作业]一、选择题1.(2010·淮安质检)给健康动物注射一定量的甲状腺激素,不.会引起() A.垂体分泌促甲状腺激素的量增加B.下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素的量减少C.神经系统兴奋性和细胞呼吸增强D.甲状腺分泌甲状腺激素的量减少解析:动物对甲状腺激素分泌的调节为反馈调节机制,即当体内甲状腺激素分泌量较少时,下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素增多,促进垂体分泌较多的促甲状腺激素,从而促进甲状腺激素的分泌;当体内的甲状腺激素较多时,会反过来抑制下丘脑和垂体的分泌,使促甲状腺激素分泌量减少。

答案:A2.切除正常幼年狗的垂体后,短期内该狗血液中三种激素——促甲状腺激素释放激素(a)、促甲状腺激素(b)、甲状腺激素(c) 的含量随时间的变化曲线最可能是()解析:切除垂体后,不能产生促甲状腺激素,导致甲状腺产生的甲状腺激素减少,通过反馈调节,使下丘脑产生的促甲状腺激素释放激素的量增加。

答案:B3.如图是下丘脑及其直接或间接支配的有关腺体之间的关系示意图(“+”表示促进,“-”表示抑制),下列有关说法中正确的是()A.图中c为下丘脑,b为下丘脑直接支配的腺体B.某种b的分泌物与a的某种分泌物在生理效应上表现为协同作用C.a是机体调节内分泌活动的枢纽D.c具有感受刺激和传导兴奋的功能,但不具有分泌功能解析:由图可知c为下丘脑,b为终端内分泌腺,a为垂体。

b若为甲状腺,则它分泌的甲状腺激素与垂体分泌的生长激素对动物体生长发育的调节具有协同作用。

答案:B4.(2010·合肥质检)下图表示细胞间信息交流的两种方式,下列分析正确的是()A.A可能为唾液腺细胞B.b的化学本质多为糖蛋白C.甲状腺激素的作用方式都如图乙所示D.神经递质的传递方式都如图甲所示解析:甲图所表示的为一般的体液调节模式,甲状腺的作用方式即为此模式,细胞A 为分泌激素等化学物质的细胞;唾液腺为外分泌腺,分泌的唾液不进入血管;神经递质的传递,不经过血液运输;细胞膜上的受体,其化学成分多为糖蛋白。

选修三第三讲胚胎工程[课时作业]一、选择题1.(2010·广州综测)科学家将人体皮肤细胞改造成了多能干细胞——“iPS细胞”,人类“iPS细胞”可以形成神经元等人体多种组织细胞。

以下有关“iPS细胞”说法正确的是() A.iPS细胞分化为神经细胞的过程体现了细胞的全能性B.iPS细胞有细胞周期,它分化形成的神经细胞一般不具细胞周期C.iPS细胞可分化形成多种组织细胞,说明“iPS细胞”在分裂时很容易发生突变D.iPS细胞分化成人体多种组织细胞,是因为它具有不同于其他细胞的特定基因解析:“iPS细胞”是一种多能干细胞,而多能干细胞既能分裂又能进行细胞分化。

细胞的全能性应该体现在由该细胞形成新个体的过程中。

高度分化的细胞如神经细胞等是不能再进行细胞分裂的,不能进行有丝分裂的细胞是不具有细胞周期的。

细胞分化是基因选择性表达的结果,而多细胞生物的各个体细胞由于源自一个受精卵,具有相同的遗传信息。

答案:B2.高等哺乳动物受精后不久,受精卵开始进行细胞分裂。

经桑椹胚、囊胚、原肠胚和组织器官的分化,最后发育成一个完整的幼体,完成胚胎发育的全过程,下列有关叙述错误的是()A.题图是胚胎发育过程中囊胚期示意图,①②③依次称之为透明带、滋养层、内细胞团B.高等哺乳动物胚胎发育经历的时期是受精卵→卵裂期→桑椹胚→囊胚期→原肠胚期→幼体,其中,最关键的时期是原肠胚期C.高等哺乳动物胚胎发育中的细胞分化开始于囊胚期,终止于生命结束D.进行胚胎分割时,应选择原肠胚期的胚胎进行解析:进行胚胎分割时,一般选择桑椹胚或囊胚期的胚胎进行。

答案:D3.(2010·盐城模拟)下列说法不.正确的是() A.胚胎工程技术包括胚胎移植、胚胎分割、体外生产胚胎技术B.试管牛的培育过程属于克隆过程C.提供胚胎的个体称为“供体”,接受胚胎的个体叫“受体”D.胚胎移植实际上是生产胚胎的供体和孕育胚胎的受体共同繁殖后代的过程解析:本题考查胚胎工程技术的原理及分析判断能力。

微专题一实验技能专题一、实验设计遵循的原则1.科学性原则(1)选材科学性:如鉴定还原糖的实验中不能以西瓜汁为实验材料,因为西瓜汁的红色会干扰颜色反应。

(2)实验方法科学性:如使用双缩脲试剂时应先加入A液,再加入B液。

2.单一变量原则和等量原则二者是完全统一的,只不过强调的侧重点不同,前者强调的是自变量的单一性即实验组和对照组相比只能有一个变量,而后者强调的是除了自变量之外的一切对实验结果有影响的无关变量,必须严格控制在适宜且等量条件下,以平衡和消除无关变量对实验结果的影响。

3.平行重复原则为减小实验误差应进行多次实验,如探究培养液中酵母菌种群数量动态变化的实验中,每次计数都要重复至少3次。

4.对照原则(为使实验结果更有可信度,需设置对照组)(1)空白对照:即对照组不做任何变量处理。

如探究胰岛素的生理作用实验中,对小鼠进行饥饿处理后,注射胰岛素的为实验组,注射等量生理盐水的为对照组。

(2)自身对照:即对照组和实验组在同一实验对象上进行,不再设置新的对照组,如观察植物细胞质壁分离和复原的实验中,质壁分离状态与自然状态形成对照。

(3)条件对照:即给对照组施加变量处理,但这种处理不是实验假设所定的。

如探究甲状腺激素的生理作用实验中,实验组为饲喂甲状腺激素,空白对照为饲喂等量生理盐水,可以再增加一组对照组,饲喂甲状腺激素抑制剂,即条件对照,这样可以增加实验的说服力。

(4)相互对照:即不单独设对照组,而是几个实验组之间相互进行对照。

如探究温度、pH对酶活性影响的实验中,各组既是实验组,又是其他组的对照组。

二、实验设计的基本方法实验设计程序:明确实验目的→选择实验原理→确定实验思路→设计实验步骤→预期实验结果→得出实验结论。

1.实验目的(1)验证性实验:寻找题干信息,一般写有“验证……”即为该实验的实验目的。

(2)探究性实验:首先分析实验的自变量和因变量。

此类实验的实验目的一般书写为“探究自变量对因变量的影响”“探究自变量与因变量的关系”“探究自变量的作用”等等。

1.下图表示物质跨膜转运的一种方式。

据图分析正确的是 ( )A.这种转运方式可逆浓度梯度进行B.乙醇分子是以这种方式进入细胞的C.细胞产生的能量增加会提高物质的转运速率D.载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变解析:从图示可以看出,此种转运方式是从高浓度到低浓度,需要载体蛋白,不需要能量,应属于易化扩散。

易化扩散是顺浓度梯度进行的;乙醇分子是小分子,跨膜运输方式属于自由扩散,易化扩散不需要能量。

答案:D2.关于右侧概念图的分析正确的是( )A.①和②所示的过程都需要消耗细胞内ATP水解释放的能量B.只有①所示的过程能逆浓度梯度运输物质C.大分子只有通过①所示的过程才能进入细胞D.果脯腌制时蔗糖进入细胞与过程①和②有关解析:从概念图上分析,①为主动运输,②为易化扩散,③为简单扩散的实例,④为主动运输的实例。

②不需要消耗细胞内ATP水解释放的能量;大分子物质可通过内吞进入细胞;果脯腌制时细胞已死亡,只是扩散现象。

答案:B3.右图为物质进出细胞的两种方式,对该图的正确理解是 ( )A.Ⅰ和Ⅱ分别表示易化扩散和主动运输B.Ⅰ和Ⅱ分别表示胞吞和胞吐C.葡萄糖、性激素是以Ⅱ方式进入细胞的D.水、二氧化碳、氧气是以Ⅰ方式进入细胞的解析:据图信息可知Ⅰ方式进入细胞不需要载体协助,也不消耗能量,属于简单扩散;Ⅱ方式进入细胞需要载体协助,也需要消耗能量,属于主动运输。

水、二氧化碳、氧气进出细胞的方式是简单扩散,葡萄糖进出细胞的方式是主动运输(进入红细胞除外),性激素是脂溶性物质,进出细胞的方式是简单扩散。

答案:D4.下图是某同学在观察植物细胞的质壁分离与复原实验中的基本操作步骤,其中步骤D在质壁分离和质壁复原实验中分别属于 ( )A.实验组,对照组B.实验组,实验组C.对照组,对照组D.对照组,实验组解析:该实验属于自身对照实验。

所谓自身对照是指对照组和实验组在同一研究对象上进行,是实验前后之间的对照。

步骤D在质壁分离实验中属于实验组;在质壁分离复原实验中属于对照组。