血常规变化及其临床意义

- 格式:ppt

- 大小:138.50 KB

- 文档页数:8

血常规检查各项指标临床意义血常规检查是临床常用的一种检查方法,通过分析血液中的各项指标可以了解人体的健康状况和疾病风险。

以下是血常规检查中常见的各项指标以及它们的临床意义:1. 血红蛋白(Hb)血红蛋白是红细胞中的重要组成部分,负责携带氧气到人体各个部位。

血红蛋白水平可以反映贫血的程度,太高或太低都可能是疾病的表现。

2. 红细胞计数(RBC)红细胞计数是指在一定体积的血液中红细胞的数量。

红细胞计数异常可能表明出血、骨髓功能异常等疾病。

3. 白细胞计数(WBC)白细胞计数是指在一定体积的血液中白细胞的数量。

白细胞计数异常可能意味着感染、炎症或免疫系统问题。

4. 血小板计数(PLT)血小板计数是指在一定体积的血液中血小板的数量。

血小板计数过高可能导致血栓形成,血小板计数过低则可能引发出血风险。

5. 平均红细胞体积(MCV)平均红细胞体积是指红细胞的平均大小。

MCV异常可能提示贫血类型或疾病。

6. 血红蛋白浓度(MCH)血红蛋白浓度是指单位体积血液中的血红蛋白含量。

MCH异常可能提示贫血类型或疾病。

7. 平均血红蛋白浓度(MCHC)平均血红蛋白浓度是指平均红细胞中血红蛋白的浓度。

MCHC 异常可能提示贫血类型或疾病。

8. 红细胞分布宽度(RDW)红细胞分布宽度表示红细胞体积的变异范围。

RDW异常可能意味着贫血类型或疾病。

9. 中性粒细胞百分比(NEUT%)中性粒细胞百分比是指白细胞中中性粒细胞的比例。

NEUT%的变化可能与感染、炎症或免疫系统问题有关。

10. 淋巴细胞百分比(LYMPH%)淋巴细胞百分比是指白细胞中淋巴细胞的比例。

LYMPH%的变化可能与免疫系统问题有关。

11. 单核细胞百分比(MONO%)单核细胞百分比是指白细胞中单核细胞的比例。

MONO%的变化可能与感染或免疫系统问题有关。

12. 嗜酸细胞百分比(EO%)嗜酸细胞百分比是指白细胞中嗜酸细胞的比例。

EO%的变化可能与过敏反应或寄生虫感染有关。

血常规检查与临床意义血常规检查是一种常见的临床检验方法,通过对血液样本中各种指标的检测,可以了解人体的整体健康状况。

血常规检查包括白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白浓度、血小板计数等指标。

这些指标在临床上具有重要意义,在诊断疾病、判断疾病进展和疗效评估等方面发挥着重要的作用。

血常规检查中的白细胞计数是评估人体免疫功能的指标之一。

白细胞数量的异常可以提示机体是否存在感染、炎症等情况。

白细胞计数升高可能表示机体正在发生感染,而白细胞计数降低则可能暗示着免疫功能低下。

通过白细胞计数,可以帮助医生判断感染部位和炎症程度,从而指导临床治疗方案的制定。

另一个重要的指标是红细胞计数和血红蛋白浓度。

红细胞计数反映了机体的供氧能力,而血红蛋白浓度则反映了血液中携氧能力的强弱。

这两个指标的异常往往与贫血相关。

贫血是指机体红细胞数量或血红蛋白浓度低于正常范围,促使医生进一步查找可能的病因,如缺铁性贫血、骨髓病等。

通过血常规检查中红细胞计数和血红蛋白浓度的变化,可以提前发现贫血病症,及时给予干预治疗。

血小板计数是指血液中血小板的数量。

血小板是血液凝固的重要成分,与止血功能密切相关。

当血小板计数过低时,容易导致出血倾向,如皮肤出血、鼻出血等。

血小板计数过高则容易引起血栓形成,导致血液循环障碍。

因此,通过血小板计数的检查,可以对机体血液凝固功能进行评估和监测,及时发现和处理相关的疾病。

除了上述几个指标外,血常规检查还包括血沉、细胞体积分布宽度(RDW)、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数等指标。

这些指标的异常往往与炎症、感染、免疫功能等密切相关。

在临床医学中,血常规检查是一项相对简单、经济、有效的检查方法,广泛应用于疾病的筛查、诊断和监测中。

总结起来,血常规检查作为一种常见的临床检验方法,在临床上具有重要意义。

通过对血液中各项指标的检测,可以为医生提供有效的参考信息,帮助诊断疾病、判断疾病进展和疗效评估。

血常规检查对于提前发现疾病、监测治疗效果以及指导临床用药具有重要的临床意义。

血常规各项参考值及临床意义血常规是指通过检测全血中的各种参数来判断患者的血液情况,包括红细胞、白细胞、血红蛋白、血小板等指标。

这些指标的变化可以反映出机体内的疾病情况,对于临床诊断和治疗具有重要的意义。

红细胞计数(RBC):正常成人男性的红细胞计数范围是4.2-5.8×10^12/L,女性为3.9-5.6×10^12/L。

红细胞计数增高可能是由于脱水、肺心病、高原适应、肺病、骨髓增生性疾病等原因引起的。

红细胞计数降低常见于贫血、骨髓造血功能受损、出血等疾病。

血红蛋白(Hb):血红蛋白是红细胞中的主要成分,其正常范围是120-160g/L。

血红蛋白异常可以反映贫血程度,低于正常范围可能是因为失血、贫血、骨髓抑制等原因引起的。

血小板计数(PLT):正常范围为125-350×10^9/L。

血小板计数增高可能是由于炎症、感染、血液系统疾病等原因引起的。

血小板计数降低可能是由于骨髓抑制、血小板生成障碍、贫血等原因引起的。

白细胞计数(WBC):正常范围为4-10×10^9/L。

白细胞计数升高是炎症、感染、白血病等疾病的常见表现,而白细胞计数降低则可能是由于骨髓抑制、免疫缺陷、感染等原因引起的。

红细胞平均体积(MCV):正常范围是82-92fL。

MCV可以反映红细胞的大小,如果MCV增高可能是宏细胞性贫血的表现,而MCV降低可能是微细胞性贫血的表现。

红细胞分布宽度(RDW):正常范围是11.5-14.5%。

RDW表示红细胞体积的变异程度,如果RDW增高可能是由于不同大小的红细胞比例的改变,常见于缺铁性贫血、维生素B12缺乏性贫血等。

平均血小板体积(MPV):正常范围是7.2-11.0fL。

MPV可以反映血小板的平均体积,如果MPV增高可能是由于血小板产生增加,例如炎症、感染等。

血常规检查在临床上具有广泛的应用价值。

首先,它可以帮助医生判断是否存在贫血、炎症、感染等病情,提供有关疾病的初步诊断依据。

血常规临床意义白细胞白细胞是人体外周血的有核细胞,包括:中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、淋巴细胞和单核细胞。

计数外周血的白细胞数量、分类及形态分析是诊断感染性疾病和恶性血液病初步诊断的基本指标。

外周血液中,由于中性粒细胞占白细胞总数的50%~70%。

故起增多和减少直接影响白细胞总数的变化。

因此临床上白细胞总数变化的意义与中性粒细胞总数变化的意义基本一致。

年龄:出生时较多,6~ 9d中性粒细胞与淋巴细胞大致相等,以后淋巴细胞逐渐增多,至2~3岁后又逐渐降低,而中性粒细胞逐渐增高,至4~5岁二者又基本相等,以后逐渐增高至成人水平;安静及放松时较少,活动和进食后较多;早晨较少,下午较多;剧烈运动、剧痛和情绪激动时自细胞显著增多〈可达35×109/L):刺激停止后较快恢复到原有水平;经期及排卵期,妊娠期增多,分娩时因产伤、产痛、失血等刺激,可达35×109/L ,产后2周内可恢复正常;吸烟也可致增多。

’一、中性粒细胞是血液中具有吞噬作用的细胞,是机体的主要防御体系。

1、中性粒细胞反应性增多是机体对各种病理因素刺激产生的应激反应。

常见于:①急性感染(细菌、某些病毒、真菌、寄生虫等感染)②炎症反应(支气管炎、风湿性关节炎、风湿热、结肠炎、胰腺炎等)③组织损伤(手术后、严重外伤、大面积烧伤、急性心肌梗死(急性心肌梗死后1 ~ 2d, WBC常增多,并可持续1周,借此可与心绞痛鉴别)等)④急性失血、急性溶血、恶性肿瘤、急性中毒及药物(乙酰胆碱、肾上腺素、组胺等)也会导致中性粒细胞反应性增高。

2、中性粒细胞异常增生性增多是造血干细胞克隆性疾病,增多的粒细胞主要为病理性粒细胞或未成熟粒细胞,常伴有红细胞及血小板增多或减少。

常见于白血病和骨髓增殖性疾病。

3、中性粒细胞减少常见于:急性细菌严重感染、病毒感染、伤寒、血液病、脾功能亢进、放射线、苯、药物(对乙酰氨基酚、阿司匹林等)、自身免疫性疾病(系统性红斑狼疮等)。

血常规临床意义范文血常规作为一项基本的临床检查项目,可以提供多方面的信息,对于诊断和评估疾病的程度及预后具有很大的意义。

下面是一篇关于血常规临床意义的范文,供参考:血常规作为最常见的检查项目之一,对于评估患者的健康状况、发现异常情况以及指导治疗具有重要的意义。

通过血常规检查,可以获得有关红细胞、白细胞、血小板等多种血液成分的信息,从而反映出相关疾病的病理生理过程及影响因素。

以下是血常规常见指标的临床意义:1.血红蛋白(Hb)及红细胞计数(RBC):反映患者的贫血程度,可以辅助判断贫血的类型(如缺铁性贫血、再生障碍性贫血等)。

同时,Hb 和RBC的检测结果还可以用于确定输血的指征和评估输血效果。

2.白细胞计数(WBC):可更直观地了解患者的免疫状态、感染程度以及治疗的效果。

白细胞增高常见于感染、炎症、白血病等疾病,而白细胞减少则可能与免疫功能低下、骨髓抑制等病理状态有关。

3.血小板计数(PLT):血小板的增高或减少可能反映出血液的凝血功能障碍,提示可能存在出血或血栓形成的风险。

特别是在手术前的准备阶段,通过监测血小板计数可以确保手术安全。

4.平均血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞体积(MCV)、红细胞分布宽度(RDW)等指标可以辅助判断贫血的类型及原因。

例如,MCH偏低提示缺铁性贫血,MCV偏高可能与巨幼红细胞性贫血相关。

5.血液中的各类细胞比例(如中性粒细胞、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞等),可以帮助诊断感染性疾病、白血病、过敏反应等,并指导相应的治疗。

例如,嗜酸性粒细胞增多提示可能存在过敏性疾病。

除了以上常见的血常规指标外,还有一些其他的血液参数如红细胞沉降率(ESR)、C-反应蛋白(CRP)等在炎症性疾病的诊断和评估中也具有重要的作用。

总之,血常规作为一项常规的临床检查项目,在临床诊断和治疗中具有不可替代的地位。

临床医生可以通过对血常规结果的分析和解读,结合病史及其他影像学检查结果,综合判断患者的健康状况,制定准确的治疗方案,并监测治疗效果。

血液科实习心得血常规检查结果解读与应用技巧血液科实习心得:血常规检查结果解读与应用技巧血常规检查是一项常见的临床检验项目,对于诊断和监测疾病起着重要的作用。

在我进行血液科实习期间,我深入学习了血常规检查结果的解读与应用技巧。

本文将分享我在这个过程中所学到的知识和心得体会,希望对读者有所帮助。

一、血常规检查的基本项目及意义血常规检查包括血红蛋白测定、红细胞计数、白细胞计数、血小板计数以及其他相关指标的测定等。

这些指标反映了人体血液的基本情况和健康状况。

1. 血红蛋白测定血红蛋白是红细胞的主要成分,其测定可以评估贫血的程度。

正常成人的血红蛋白范围为120-160g/L,低于此范围可提示贫血。

2. 红细胞计数及平均红细胞体积红细胞计数反映了单位体积内红细胞的数量,红细胞体积指标则表示单个红细胞的平均大小。

通过这两个指标,我们可以了解到有关红细胞的一些重要信息,如贫血类型的鉴别、贫血程度的评估等。

3. 白细胞计数及分类白细胞计数可以反映机体的炎症反应、感染情况以及免疫状态等,而白细胞分类则可以提供更详细的信息,如中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞的比例。

4. 血小板计数血小板参与了止血和血栓形成的过程,其数量的增多或减少与出血或凝血功能障碍相关。

血小板计数可以帮助我们了解出血病因和评估凝血功能。

二、血常规指标异常及其意义在实习中,我遇到了许多血常规指标异常的情况。

下面将列举一些常见的异常指标及其可能的意义:1. 血红蛋白测定异常低血红蛋白可能是贫血的表现,而高血红蛋白可能与红细胞增多症或慢性缺氧状态有关。

2. 红细胞计数和体积指标异常低红细胞计数和红细胞体积指标可见于多种贫血病变,高红细胞计数则可能与多发性骨髓瘤等疾病相关。

3. 白细胞计数和分类异常白细胞计数增高常见于感染、炎症、应激和骨髓增生异常等情况,而白细胞计数降低常见于感染、药物反应和骨髓抑制等。

4. 血小板计数异常血小板计数过低可能与血小板减少症、自身免疫性疾病等有关,过高则常见于原发性或继发性血小板增多症。

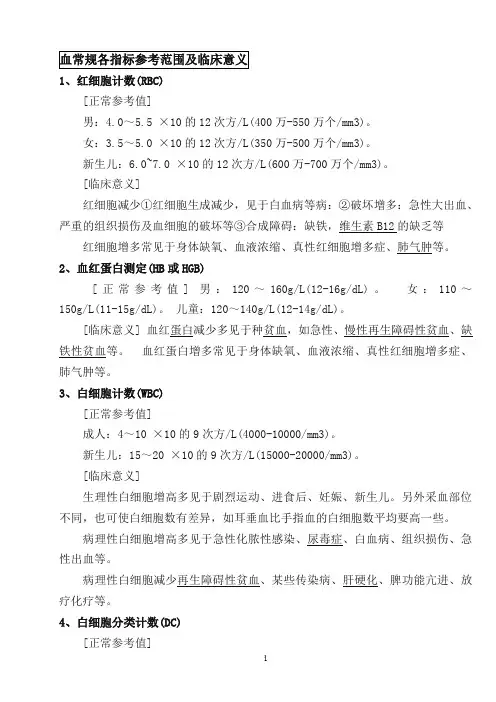

1、红细胞计数(RBC)[正常参考值]男:4.0~5.5 ×10的12次方/L(400万-550万个/mm3)。

女:3.5~5.0 ×10的12次方/L(350万-500万个/mm3)。

新生儿:6.0~7.0 ×10的12次方/L(600万-700万个/mm3)。

[临床意义]红细胞减少①红细胞生成减少,见于白血病等病:②破坏增多:急性大出血、严重的组织损伤及血细胞的破坏等③合成障碍:缺铁,维生素B12的缺乏等红细胞增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。

2、血红蛋白测定(HB或HGB)[正常参考值] 男:120~160g/L(12-16g/dL)。

女:110~150g/L(11-15g/dL)。

儿童:120~140g/L(12-14g/dL)。

[临床意义] 血红蛋白减少多见于种贫血,如急性、慢性再生障碍性贫血、缺铁性贫血等。

血红蛋白增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。

3、白细胞计数(WBC)[正常参考值]成人:4~10 ×10的9次方/L(4000-10000/mm3)。

新生儿:15~20 ×10的9次方/L(15000-20000/mm3)。

[临床意义]生理性白细胞增高多见于剧烈运动、进食后、妊娠、新生儿。

另外采血部位不同,也可使白细胞数有差异,如耳垂血比手指血的白细胞数平均要高一些。

病理性白细胞增高多见于急性化脓性感染、尿毒症、白血病、组织损伤、急性出血等。

病理性白细胞减少再生障碍性贫血、某些传染病、肝硬化、脾功能亢进、放疗化疗等。

4、白细胞分类计数(DC)[正常参考值]白细胞分类(DC)英文缩写占白细胞总数的百分比嗜中性粒细胞N 0.3 ~0.7中性秆状核粒细胞 0.01 ~0.05 (1%-5%)中性分叶核粒细胞0.50 ~0.70 (50%-70%)嗜酸性粒细胞E 0.005~0.05 (0.5%-5%)嗜碱性粒细胞B 0.00 ~0.01 (0~1%)淋巴细胞L 0.20 ~0.40 (20%-40%)单核细胞M 0.03 ~0.08 (3%-8%)[临床意义]中性杆状核粒细胞增高见于急性化脓性感染、大出血、严重组织损伤、慢性粒细胞膜性白血病及安眠药中毒等。

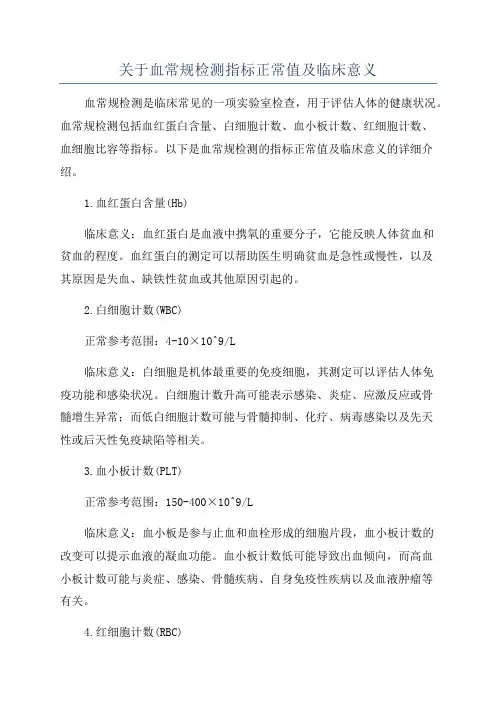

关于血常规检测指标正常值及临床意义血常规检测是临床常见的一项实验室检查,用于评估人体的健康状况。

血常规检测包括血红蛋白含量、白细胞计数、血小板计数、红细胞计数、血细胞比容等指标。

以下是血常规检测的指标正常值及临床意义的详细介绍。

1.血红蛋白含量(Hb)临床意义:血红蛋白是血液中携氧的重要分子,它能反映人体贫血和贫血的程度。

血红蛋白的测定可以帮助医生明确贫血是急性或慢性,以及其原因是失血、缺铁性贫血或其他原因引起的。

2.白细胞计数(WBC)正常参考范围:4-10×10^9/L临床意义:白细胞是机体最重要的免疫细胞,其测定可以评估人体免疫功能和感染状况。

白细胞计数升高可能表示感染、炎症、应激反应或骨髓增生异常;而低白细胞计数可能与骨髓抑制、化疗、病毒感染以及先天性或后天性免疫缺陷等相关。

3.血小板计数(PLT)正常参考范围:150-400×10^9/L临床意义:血小板是参与止血和血栓形成的细胞片段,血小板计数的改变可以提示血液的凝血功能。

血小板计数低可能导致出血倾向,而高血小板计数可能与炎症、感染、骨髓疾病、自身免疫性疾病以及血液肿瘤等有关。

4.红细胞计数(RBC)正常参考范围:男性:4.3-5.8×10^12/L;女性:3.8-5.1×10^12/L 临床意义:红细胞是血液中携氧的主要细胞,红细胞计数的改变可以反映贫血、失血、骨髓异常以及其他疾病。

红细胞计数低可能表示贫血,而高红细胞计数可能与肺部疾病、肾脏疾病、心脏疾病以及高海拔等因素相关。

5.血细胞比容(HCT)正常参考范围:男性:40-54%;女性:37-47%临床意义:血细胞比容反映红细胞的含量和血液的稠度,可以帮助医生评估血液的输送功能。

血细胞比容低可能与贫血、失液、骨髓问题和营养不良相关,而高血细胞比容可能与脱水、肝病、骨髓增生异常以及长期卧床等因素有关。

综上所述,血常规检测指标的正常值以及其临床意义对于诊断和监测疾病非常重要。

·健康管理·血常规检查的临床意义果进行分析,得出正确诊断,针对菌群或病毒类型,合理使用药物。

二、判断贫血类型贫血出现的主要原因在于人体外周血红细胞的容量下降,甚至低于正常范围的一种常见血液病。

贫血的类型分为缺铁性贫血、再生障碍性贫血、巨幼红细胞贫血等。

虽然贫血会使人体血红蛋白含量下降,但是贫血不同诱发因素,红细胞数量和形态也会表现出明显差异。

缺铁性贫血呈小细胞低色素性贫血。

血片中可见红细胞体小、中心浅染区扩大。

网织红细胞计数多正常或轻度增高。

白细胞和血小板计数可正常或减低。

而缺乏维生素B12或是叶酸引发的巨幼红细胞贫血则会导致患者体内的部分红细胞形态增大,中央淡染区消失。

再生障碍性本。

手指血作为末梢毛细血管血样中与人体静脉采集差异最小、最稳定的血液样本 。

采血时需注意,要保证采血部位皮肤的完整性;控制好止血带结扎时间,保证采血过程中严格执行无菌操作。

采血结束后还需要对患者标本进行准确暴击;在标本运送检验过程中需要专人运输。

标本采集后需要立即送往检验科进行检验,否则要采取合理的保存手段。

目前血常规检查基本实现了半自动化或全自动化,但不能完全取代镜检,如果血液细胞仪不能有效对异常白细胞进行鉴别,就需要检验工作者在显微镜作用下对血液进行细胞形态学检查,得出检查结果,防止出现漏检。

提高血常规检查结果准确性。

检验人员若要获(下转第8页)38符号为E,约占比例0.5% ̄5%,当数值高于正常范围时,可能存在过敏、寄生虫感染或者某些皮肤疾病;⑤嗜碱性粒细胞,符号为B,约占比例不超过1%。

各类白细胞数值与正常范围不相符都在给我们提示,白细胞计数增多,多见于急性感染、严重烧伤、急性出血、组织损伤或者大手术后,甚至白血病;白细胞计数减少则多见伤寒、再生障碍性贫血、脾功能亢进、急性粒细胞缺乏症以及使用某些抗癌药物等。

三、血小板系统分析血小板是由骨髓巨核细胞的细胞质脱落片段而形成的,是血液中体积较小的一种。

血常规报告解读概述血常规报告是临床常用的一种检查方法,通过对血液中的各种细胞和指标的分析,可以了解患者的血液状况,发现可能存在的异常情况。

本文将从血常规报告中的各项指标出发,对其含义和临床意义进行解读,帮助读者更好地理解血常规报告的结果。

血红蛋白(Hb)血红蛋白是红细胞内的一种蛋白质,它负责携带氧气到身体各个组织和器官。

血红蛋白的正常值范围因性别和年龄而有所差异。

•成年男性:130-175 g/L•成年女性:115-155 g/L若血红蛋白值低于正常范围,可能是贫血的表现,贫血的原因有很多,如失血、营养不良、内分泌失调等。

如果血红蛋白值过高,则可能是异常增多综合征(polycythemia)的表现,该病常见于高原地区居民、慢性心肺疾病患者等。

红细胞计数(RBC)红细胞计数表示单位体积内的红细胞数量,其正常值范围因性别和年龄而异。

•成年男性:4.3-5.8 × 10^12/L•成年女性:3.8-5.2 × 10^12/L红细胞计数升高可能是由于骨髓增生过多、肺部疾病等原因导致的。

而低红细胞计数则可能是贫血、失血、骨髓抑制等引起的。

血红细胞压积(HCT)血红细胞压积又称红细胞比容,表示红细胞占据的血液体积比例。

正常范围如下:•成年男性:40-50%•成年女性:35-45%血红细胞压积升高时,可能是由于血液浓缩、骨髓增生异常等原因。

而降低的血红细胞压积多与贫血、溶血等有关。

白细胞计数(WBC)白细胞计数是衡量机体炎症反应的指标之一,其正常范围如下:•成年人:4.0-10.0 × 10^9/L白细胞计数增高常见于感染、炎症、恶性肿瘤等疾病。

白细胞计数降低则可能是由于骨髓抑制、免疫功能低下等原因造成的。

血小板计数(PLT)血小板计数是血液凝血功能的重要指标,其正常范围如下:•成年人:125-350 × 10^9/L血小板计数过高可能是由于骨髓异常增生、感染、骨髓纤维化等原因导致的。

关于血常规检测指标正常值及临床意义血液检验以前是指血常规检查,是手工操作、显微镜下计数的,它包括红细胞、血红蛋白、白细胞计数及其分类、血小板计数等,共有10来个项目。

做一个病人的血常规检验最熟练、最快速也要10来分钟。

随着科学技术的飞速发展,医学检验仪器自动化.目前大部分医院都使用自动化血液分析仪做血常规检验(目前称血液学分析)。

每次检查只需用0.1毫升(约两大滴血)的抗凝血,只要用30秒或1分钟的时间,就可以检测并打印出20多项结果。

不过,这些结果大多是用英文的缩写名称报告的,而其中的一部分结果只有检验医学的专业书籍才有介绍,所以患者很难理解其中的意义。

血液检验就是对血液中的有形成分即红细胞、白细胞及血小板这三个系统的量和质进行检测与分析。

这三个系统与血浆组成了血液,血液不停地流动于人体的循环系统中,参与机体的代谢及每一项功能活动,因此血液对保证机体的新陈代谢、功能调节以及人体的内外环境的平衡起重要作用。

血液中的任何有形成分发生病理变化,都会影响全身的组织器官;反之,组织或器官的病变可引起血液成分发生变化,因而血液学分析及其结果对了解疾病的严重程度有很大的帮助。

用自动化分析仪能够检测并报告红细胞系统的8项参数及红细胞直方图。

有关项目名称及其参考值为:1.红细胞(RBC):男性为4.0X10^12~5.5X10^12/升,女性为3.5X10^12~5.OX10^12/升;2.血红蛋白(HGB或Hb):男120~160克/升,女110~150克/升;3.红细胞压积(HCT.Hct,又称红细胞比积,PCV):男0.42-0.49升/升(42%~49%),女0.37~0,43升/升(37%~43%);4.红细胞平均压积体积(MCV):80-100飞升;5.平均红细胞血红蛋白含量(MCH):27-33皮克;6.平均红细胞血红蛋白含量(MCHC):320~360克/升;7.红细胞平均直径(MCD):6-9微米(平均7.2微米);8.红细胞体积分布宽度(RDW):11.5%~14.5%。

血常规检测的常用指标及临床意义

血常规检测常用于评估一个人的健康状况,它可以提供有关血液成分和状态的重要信息。

以下是血常规检测的常用指标及其临床意义:

1. 红细胞计数(RBC):

- 临床意义:红细胞数量的增加或减少可能暗示贫血或其他血液疾病。

2. 血红蛋白浓度(Hb):

- 临床意义:血红蛋白浓度的异常可以提示贫血或体液紊乱。

3. 红细胞压积(Hct):

- 临床意义:红细胞压积的异常可以指示贫血、脱水或其他疾病。

4. 白细胞计数(WBC):

- 临床意义:白细胞数量的升高可能表示感染、炎症、过敏或恶性肿瘤的存在。

5. 血小板计数(PLT):

- 临床意义:血小板数量的增加或减少可能意味着凝血功能障碍或其他血液疾病。

6. 平均红细胞体积(MCV):

- 临床意义:平均红细胞体积的异常可以提示贫血类型和其他疾病情况。

7. 平均血红蛋白含量(MCH):

- 临床意义:平均血红蛋白含量的异常可以指示贫血类型和其他疾病情况。

8. 平均血红蛋白浓度(MCHC):

- 临床意义:平均血红蛋白浓度的异常可以提示贫血类型和其他疾病情况。

9. 红细胞分布宽度(RDW):

- 临床意义:红细胞分布宽度的异常可以指示贫血或其他疾病的存在。

血常规检测的结果结合临床症状和其他辅助检查结果,可以帮助医生进行疾病诊断和治疗方案制定。

然而,需要注意的是,血常规检测的指标结果只是一个起点,医生还需要综合考虑其他因素来做出准确的诊断和治疗建议。

以上是血常规检测的常用指标及其临床意义的简要介绍。

请在具体情况下,咨询医生以获取个性化的健康建议和治疗方案。

血常规各项目的临床意义1.白细胞计数(WBC)临床意义:生理性增多:·初生儿、运动、疼痛、情绪变化、应激、妊娠、分娩。

病理增高见于:a.急性感染:急性化脓性感染所引起的急性全身性感染或局部炎症,以及一些细胞感染。

b.组织损伤:手术后急性心肌梗塞。

c.恶性肿瘤及白白病:急性、慢性粒细胞性白血病,尤以慢性白血病增高最多。

各种恶性肿瘤的晚期,如肝癌、胃癌等。

d.其它:骨髓纤维化、真性红细胞增多症、尿毒症、酸中毒、某些药物中毒、烧伤等。

减少见于:a.某些感染:细菌感染(如伤感、副伤寒);病毒感染(如流感、风疹、麻疹)。

b.某些血液病:再生障碍性贫血、急性粒细胞缺乏症、恶性网状细胞增多症。

c.脾功能亢进:各种原因所致的脾肿大,如肝硬班替氏综合症。

d.理化因素:放射性物质、X线、某些抗癌药、解热镇痛药等,可造成白细胞减少。

少于0.5×10^9/L提示患者受感染的危险极大,应采取适当的预防措施,并仔细监测。

少于3×10^9/L可认为白细胞减少,应了解白细胞分类,并作进一步检查;多于12×10^9/L可视为增多,白细胞分类对确定增多原因有一定价值,应寻找感染的来源。

30×10^9/L或更多者有白血病可能,应作白细胞分类及骨髓检查。

参考值:成人:4~10 ×10^9/L婴儿(两周岁内):11~12×10^9/L新生儿:15~20×10^9/L2.白细胞分类中性粒细胞:增高见于:a.急性感染和化脓性感染:如肺炎、败血症、脓肿等。

b.组织损伤:大手术后、心肌梗塞、肺梗塞等。

c.恶性肿瘤:急、慢性白血病、淋巴瘤等。

d.各种中毒:尿毒症、糖尿病酸中毒等。

减少见于:a.某些传染病:流感、伤寒、付伤寒、麻疹。

b.某些血液病:再障、粒细胞缺乏症、白细胞减少症。

c.化疗或放疗后,抗癌药物,X线及镭照射。

d.其它:脾功能亢进,自身免疫性疾病,高度恶病质。