国际物流发展史.

- 格式:ppt

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:25

国外物流业发展历史及趋势国外物流业发展历史及趋势1.国外物流发展历史国外物流发展大体经历了四个阶段:①第一阶段:20世纪初至50年代20世纪初,在北美和西欧一些国家,随着工业化进程的加快以及规模化生产和大批量销售的实现,人们开始意识到降低物资采购成本及产品销售成本的重要性。

同时,随着管理科学的发展,多种新兴企业运作技术的引入,为大批量配送提供了条件,也为人们认识物流提供了可能。

②第二阶段:20世纪60至70年代60年代以后,世界经济环境发生了深刻的变化,科学技术的发展,尤其是管理科学的进步,生产方式的改变,大大促进了物流的发展。

物流管理逐渐为管理学界所重视,企业界也开始注意到物流在经济发展中的作用,将改进物流管理作为激发企业活力的重要手段。

③第三阶段:20世纪70年代至80年代这一时期物流管理的内容从企业内部延伸到企业外部,物流管理的重点已经转移到对物流的战略研究上。

打破组织界限(break organization boundary),更加关注企业外部关系,注重企业所在商业生态系统,产业价值链成为这一时期企业管理的核心。

企业开始超越现有的组织机构界限而注重外部关系,将供货商(提供成品或运输服务等)、分销商以及用户等纳入管理的范围,利用物流管理建立和发展与供货厂商及用户的稳定的、良好的、双赢的、互助合作伙伴式的关系,促进商业生态体系的融合,共同维护产业价值链的稳定,以确立企业的竞争优势。

在这一时期,物流管理已经意味着企业应用先进的技术,站在更高的层次上管理企业内部物流,供应商,分销商,物流服务供应商之间的关系。

电子数据交换、准时制生产、配送计划以及其他物流技术的不断涌现以及应用与发展,为物流管理提供了强有力的技术支持和保障。

④第四阶段:90年代以来至今九十年代以来,随着新经济和现代信息技术的迅速发展,现代物流的内容仍在不断地丰富和发展着,信息技术的进步,使人们更加认识到物流体系的重要,现代物流的发展被提到重要日程上来。

国际物流的产生与发展国际物流是指不同国家(或地区)之间的物流。

随着国际贸易的发展,国际物流在近几十年中发展颇为迅猛。

特别是在东西方冷战结束后,经济全球化的势头越来越盛,共同市场、自由贸易协定、WTO等快速涌现,使天津物流形式也随之不断变化。

从企业角度看,近十几年跨国企业成长迅速,我国也产生了以联想公司为代表的一批国际化的跨国企业。

这类企业在全球范围寻找市场、原材料、生产基地,将企业的经营领域由地区、国家扩展到了全球。

相应地,企业必须更新原有的物流观念,扩展物流设施,按国际物流的要求对原来的物流系统进行改造。

国际物流发展到今天的规模经历了一个漫长的历史发展。

在第二次世界大战之前,国际间虽然已经有了不少的经济交往,但是无论是从数量上还是从质量上,国际物流与各国的国内物流相比都处于次要位置。

在第二次世界大战之后,国际间的经济交往、贸易活动越来越频繁,国际物流得到了快速发展,特别是20世纪50年代以后,国际物流的快速发展主要经历了以下三个阶段。

第一阶段:20世纪50年代至20世纪80年代初。

这一阶段,物流设施和物流技术得到了极大的发展,广泛运用电子计算机进行管理,出现了配送中心、自动化立体仓库,国际集装箱、国际联运的大幅度增加,一些国家和国际组织建立了自己的物流标准化体系等。

物流系统的改善促进了国际贸易的发展,物流活动已经超出了一国的范围。

第二阶段:20世纪80年代初至20世纪90年代初。

随着经济和技术的发展,国际贸易蓬勃发展,物流国际化趋势明显。

美国密歇根州大学教授波索克斯认为,进入20世纪80年代,美国经济已经失去了兴旺发展的势头,陷入长期倒退的危机之中。

因此,必须强调改善国际性物流管理,降低产品成本,并且要改善服务,扩大销售,在激烈的国际竞争中获得胜利。

与此同时,日本正处于成熟的经济发展时期,以贸易立国为国策,努力使物流国际化,并开发了物流信息网络,提出了全面质量管理等一系列措施,提高国际物流效率。

国际物流相关知识点总结一、国际物流的定义国际物流是指在不同国家之间进行的货物和信息流动的总和,包括货物的运输、装卸、存储、包装等一系列流程。

它是国与国之间商品和信息流通的桥梁,是全球供应链体系中不可缺少的一部分。

国际物流的目标是实现货物从生产地到消费地的高效、低成本的流动,并且确保货物在运输过程中的安全和完整。

二、国际物流的发展历程国际物流的发展可以追溯到公元前3000年的古代巴比伦和古埃及,但国际物流的真正起步是在19世纪工业革命后。

18世纪末和19世纪初,由于工业革命的兴起,国际贸易快速增长,国际物流开始成为一个独立的学科。

20世纪初,随着技术的进步和全球化的加速,国际物流得到了迅速发展。

21世纪,国际物流已经成为全球化时代的核心产业之一,对全球经济的发展起着举足轻重的作用。

三、国际物流的发展趋势1.信息化:随着互联网和信息技术的蓬勃发展,信息化已经成为国际物流的主要发展趋势。

信息化能够提高物流运作的效率和透明度,降低成本,提高服务质量。

2.智能化:智能化技术的应用将使物流设施更加智能化、自动化,大大提高了物流运作的效率和安全性。

3.绿色化:可持续发展意识的增强使得绿色物流成为趋势,包括节能减排、环保包装、绿色运输等。

4.全球化:全球化的发展促进了国际物流的跨国合作和全球供应链的构建,形成了国际物流的全球体系。

四、国际物流的主要模式国际物流的主要模式包括海运、空运、铁路运输和公路运输。

其中,海运占据着国际物流运输总量的主导地位,空运和铁路运输在国际物流中也占有重要地位。

另外,随着电子商务和跨境贸易的兴起,快递物流也成为了国际物流运输的新兴力量。

五、国际物流管理的特点1.多元化:国际物流涉及到各种不同的国家、文化和法律制度,管理过程中需要面对多种多样的挑战和问题。

2.全球化:国际物流的管理需要考虑全球化的因素,要在全球范围内进行资源配置和协调。

3.复杂性:国际物流具有较高的复杂性,包括跨国运输、海关报关、货物检验等多种环节,需要综合协调各种资源。

国外物流业发展历史及趋势1.国外物流发展历史国外物流发展大体经历了四个阶段:①第一阶段:20世纪初至50年代20世纪初,在北美和西欧一些国家,随着工业化进程的加快以及规模化生产和大批量销售的实现,人们开始意识到降低物资采购成本及产品销售成本的重要性。

同时,随着管理科学的发展,多种新兴企业运作技术的引入,为大批量配送提供了条件,也为人们认识物流提供了可能。

②第二阶段:20世纪60至70年代60年代以后,世界经济环境发生了深刻的变化,科学技术的发展,尤其是管理科学的进步,生产方式的改变,大大促进了物流的发展。

物流管理逐渐为管理学界所重视,企业界也开始注意到物流在经济发展中的作用,将改进物流管理作为激发企业活力的重要手段。

③第三阶段:20世纪70年代至80年代这一时期物流管理的内容从企业内部延伸到企业外部,物流管理的重点已经转移到对物流的战略研究上。

打破组织界限(break organization boundary),更加关注企业外部关系,注重企业所在商业生态系统,产业价值链成为这一时期企业管理的核心。

企业开始超越现有的组织机构界限而注重外部关系,将供货商(提供成品或运输服务等)、分销商以及用户等纳入管理的范围,利用物流管理建立和发展与供货厂商及用户的稳定的、良好的、双赢的、互助合作伙伴式的关系,促进商业生态体系的融合,共同维护产业价值链的稳定,以确立企业的竞争优势。

在这一时期,物流管理已经意味着企业应用先进的技术,站在更高的层次上管理企业内部物流,供应商,分销商,物流服务供应商之间的关系。

电子数据交换、准时制生产、配送计划以及其他物流技术的不断涌现以及应用与发展,为物流管理提供了强有力的技术支持和保障。

④第四阶段:90年代以来至今九十年代以来,随着新经济和现代信息技术的迅速发展,现代物流的内容仍在不断地丰富和发展着,信息技术的进步,使人们更加认识到物流体系的重要,现代物流的发展被提到重要日程上来。

全文共计8845字

国际物流发展概况

一、国际物流的发展阶段

国际物流发展历史第一阶段--20世纪50年代至80年代初。

这一阶段物流设施和物流技术得到了极大的发展,建立了配送中心,广泛运用电子计算机进行管理,出现了立体无人仓库,一些国家建立了该国的物流标准化体系等等。

物流系统的改善促进了国际贸易的发展,物流活动已经超出了一国范围,但物流国际化的趋势还没有得到人们的重视。

第二阶段--20世纪80年代初至90年代初。

随着经济技术的发展和国际经济往来的日益扩大,物流国际化趋势开始成为世界性的共同问题。

美国密歇根州立大学教授波索克斯认为,进入80年代,美国经济已经失去了兴旺发展的势头,陷入长期倒退的危机之中,因此,必须强调改善国际性物流管理,降低产品成本,并且要改善服务,扩大销售,在激烈的国际竞争中获得胜利。

与此同时,日本正处于成熟的经济发展期,以贸易立国,要实现与其对外贸易相适应的物流国际化,并采取了建立物流信息网络,加强物流全面质量管理等一系列措施,提高物流国际化的效率。

这一阶段物流国际化的趋势局限在美、日和欧洲一些发达国家。

第三阶段--20世纪90年代初至今。

这一阶段国际物流的概念和重要

1。

【物流课堂】-国际物流发展史-美国物流发展阶段简析(2)作者:来源:01车4、物流革新的80年代(1)宽松的政策80年代,美国政府出台了一系列物流改善政策,给美国物流的发展带来了极大地促进作用。

在政策改善对象的卡车运输业,新企业的出现,增加了行业竞争的激烈程度,使得很多企业破产。

相反,由于政策环境的宽松,使得利用运输服务的企业得到了实惠。

占GNP物流费用的比例,在80年代大幅减少,显示了政策环境的改善对经济的直接影响效果。

80年代的美国经济开始出现国际化倾向,给一般企业开来了很强的竞争压力。

这一时期,很多外资企业进入美国是增加竞争压力的重要因素之一。

另外,不仅是原材料和零件,很多美国企业也开始进口外国的产品,同时,由于美元贬值,很多企业也积极的出口产品。

这样,在国际化的进程中,美国企业意识到提高国际竞争力的重要性。

(2)从PD向Logistics的转化在这一进程中,物流在企业经营战略中的地位也逐渐被企业接受,一些大型企业开始主动积极的改善企业的物流系统。

其象征是对物流的理解从Physical Distribution向Logistics的转化。

Logistics原本是军事用语,后逐渐被经济界所使用。

70年代初物流概念以及物流的重要性仅被一小部分企业所认识,到了80年代,已被大多数企业所接受。

因此,可以说,80年代是美国企业全面进入物流领域的时代。

在此之前,对物流的理解仅停留在对运输、保管、库存管理等个别功能的分别管理,logistics出现后,改变了这一认识。

Logistics是指企业从原材料的采购到产品的销售整个过程的效率化,而不是个别功能的效率。

在物流的实践过程中,涌现了很多既提高了物流的合理化,又增加了企业利润的企业。

这样对于企业来说,一旦认识了物流在企业经营中的重要性,物流在企业中的地位也就得以提高。

物流管理部门成为企业经营战略中的重要职能部门。

(3)JIT管理思想的导入在80年代,作为企业削减库存的重要方法,JIT方式急速普及。

快递业的发展历程

快递业的发展历程可以追溯到古代,当时人们通过驿站和快马传递信件和物品。

然而,随着工商业的发展,现代快递业开始在19世纪末的美国兴起。

最早的快递公司之一是1874年成立的美国联邦快递(Federal Express),它以专业、高效的快递服务迅速赢得了用户的青睐。

之后的几十年里,随着交通运输技术的不断进步,快递业开始展现出惊人的增长势头。

20世纪初到50年代,人们开始使用汽车、火车和航空运输来

进行快递服务。

1947年,美国联邦快递率先使用飞机进行快

递运输,大大加速了快递业的发展进程。

20世纪60年代初,联邦快递推出了全球首个电子追踪系统,

这使得用户可以实时跟踪自己的快递物品。

这一创新对于提高快递业的效率和可靠性有着重要的推动作用。

到了20世纪80年代,随着信息技术的快速发展,快递业开始进行自动化处理和电子化管理。

各大快递公司纷纷建立了全球物流网络,在全球范围内提供快速、安全、高效的快递服务。

21世纪以来,随着电子商务的兴起,国际快递业迎来了新的

发展机遇。

快递公司不仅扩大了存储和运输能力,还推出了更多的定制化服务,如快递跟踪、签收确认和延时派送等。

此外,快递业还面临一些挑战。

例如,快递业的竞争日益激烈,

许多新兴的快递公司进入市场。

同时,快递业也受到环保和可持续发展的压力,需要采取更加环保和可持续的运营方式。

总的来说,快递业的发展历程经历了从传统的驿站到现代的全球物流网络的演变。

随着技术的不断进步和商业需求的提升,快递业将继续发展,为人们提供更加便捷高效的快递服务。

国内外物流发展史(总36页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March中国物流业30年发展历程1978年开始改革开放,也是在同一年从日本引进了物流这一概念。

经过很长时间的探索,到了本世纪,特别是加入WTO以后,中国的物流业有了飞快的发展,所以中国物流业的发展就有了三次飞跃:第一是中国物流与采购联合会的成立,物流基础工作的全面展开;第二次是加入WTO,对中国物流业的全面冲击;第三是“十一五”规划,物流产业地位的全方位确立。

中国物流与采购联合会的成立,表明中国物流作为一个行业登上了历史舞台,而物流行业是由物流企业组成的,是物流企业的联合体,物流企业的出现使中国企业大家族增加了新的成员,改变了中国企业格局。

根据国家工商总局提供的数字,到2007年底,经工商登记注册的物流企业已超过5万2千家。

根据中国物流与采购联合会完成的教育部中国物流人才的预测研究报告:目前全国从事物流业的从业人员达到1676万。

预计到2010年,将达到2060万人,到2020年将达到2630万人。

中国物流与采购联合会成立以后,全面展开物流基础工作,这些基础工作应该讲是开创性的、全局性的、战略性的。

中国物流与采购联合会的成立和开展物流基础工作,是开创性的、全局性的和战略性的,对中国物流事业的推进是一次飞跃。

第二次飞跃是加入WTO。

加入WTO给中国传统物流业以巨大的冲击,但外资进入中国物流业总体上是利大于弊。

外资进入对中国物流业的全面发展起到了一个很大的促进作用。

比如麦肯锡、埃森哲、科尔尼、摩根士丹利等等,他们进入中国,对中国的物流市场、物流现状进行研究。

给了一个比较客观的、科学的分析;联邦快递、联合包裹、美国总统轮船公司等等进入中国,告诉我们国际快递业应该如何进行;马士基、德国邮政、日本通用、新加坡海王等等企业进入中国,告诉我们如何来运作港口物流,如何来运作进出口物流,如何来运作供应链设计;美国普洛斯等外资进入中国,告诉我们如何运作物流地产;国际采购联盟,美国、日本、欧洲的物流协会,告诉我们如何运作物流的行业组织,如何去运作物流知识的普及,如何去运作物流的标准等等。

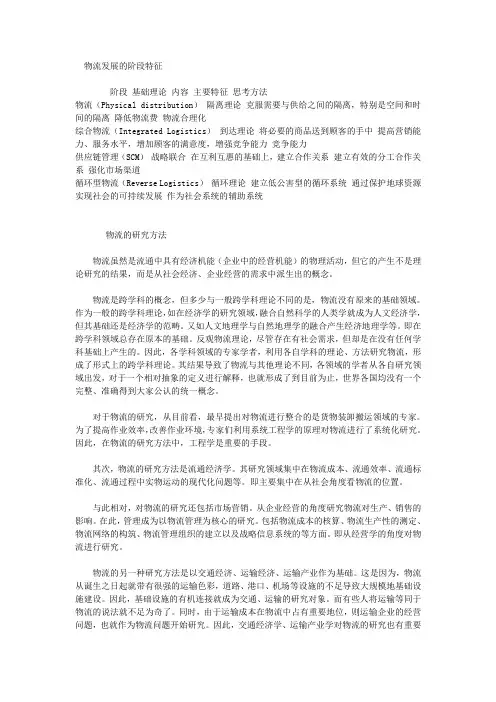

物流发展的阶段特征阶段基础理论内容主要特征思考方法物流(Physical distribution)隔离理论克服需要与供给之间的隔离,特别是空间和时间的隔离降低物流费物流合理化综合物流(Integrated Logistics)到达理论将必要的商品送到顾客的手中提高营销能力、服务水平,增加顾客的满意度,增强竞争能力竞争能力供应链管理(SCM)战略联合在互利互惠的基础上,建立合作关系建立有效的分工合作关系强化市场渠道循环型物流(Reverse Logistics)循环理论建立低公害型的循环系统通过保护地球资源实现社会的可持续发展作为社会系统的辅助系统物流的研究方法物流虽然是流通中具有经济机能(企业中的经营机能)的物理活动,但它的产生不是理论研究的结果,而是从社会经济、企业经营的需求中派生出的概念。

物流是跨学科的概念,但多少与一般跨学科理论不同的是,物流没有原来的基础领域。

作为一般的跨学科理论,如在经济学的研究领域,融合自然科学的人类学就成为人文经济学,但其基础还是经济学的范畴。

又如人文地理学与自然地理学的融合产生经济地理学等。

即在跨学科领域总存在原本的基础。

反观物流理论,尽管存在有社会需求,但却是在没有任何学科基础上产生的。

因此,各学科领域的专家学者,利用各自学科的理论、方法研究物流,形成了形式上的跨学科理论。

其结果导致了物流与其他理论不同,各领域的学者从各自研究领域出发,对于一个相对抽象的定义进行解释,也就形成了到目前为止,世界各国均没有一个完整、准确得到大家公认的统一概念。

对于物流的研究,从目前看,最早提出对物流进行整合的是货物装卸搬运领域的专家。

为了提高作业效率,改善作业环境,专家们利用系统工程学的原理对物流进行了系统化研究。

因此,在物流的研究方法中,工程学是重要的手段。

其次,物流的研究方法是流通经济学。

其研究领域集中在物流成本、流通效率、流通标准化、流通过程中实物运动的现代化问题等。

即主要集中在从社会角度看物流的位置。

国外物流概念的形成和发展关于物流概念的形成,主要有以下四种观点:(1)物流概念产生于1901年。

有人认为是约翰·克罗威尔(John F. Crowell )于1901年首先研究了物流问题。

(2)物流概念产生于1905年。

有人认为是美国少校琼斯•贝克(Chauncey Baker)在1905年提出“与军备的移动与供应相关的战争的艺术的分支就叫物流”,即军事后勤(Logistics)的概念。

(3)物流概念产生于1915年。

认为是美国营销学者阿奇·萧(Arch W. Shaw)在1915年哈佛大学出版社出版的《市场流通中的若干问题》(Some Problems In Market Distribution) 一书中提出了物流(Physical Distribution,译为:实物分拨)的概念。

学术界一般较为认同阿奇·萧是第一个正式提出物流概念的人。

这也是早期“物流”被表述为PD的原因。

(4)物流概念产生于20世纪50年代以后。

唐纳德·鲍尔索克斯认为在20世纪50年代以后出现了物流的概念。

在第一次世界大战的1918年,英国犹尼利弗的哈姆勋爵成立了“即时送货股份有限公司”。

其公司宗旨是在全国范围内把商品及时送达到批发商、零售商以及用户手中。

这一举动被一些物流学者誉为有关“物流活动的最早文献记载”。

一般认为,现代物流的概念最早出现于美国,是20世纪初经济危机条件下产生的。

第二次世界大战中,围绕战争供应,美国军队建立了现代军事后勤理论。

战后“后勤”一词在商业活动中得到了广泛的应用,这时的后勤包含了生产过程和流通过程的物流,使得物流的含义包含更广泛的内容。

《坦克大会战》、解放战争、抗美援朝战争、第一次海湾战争。

1963年,(美国)全国物流管理协会成立,当时的英文名称为:National Council Physical Distribution Management(NCPDM)1985年下半年,美国物流管理协会更名为:The Council of Logistics Management(CLM)。

国内外物流发展史中国物流业30年发展历程1978年开始改革开放,也是在同一年从日本引进了物流这一概念。

经过很长时间的探索,到了本世纪,特别是加入WTO以后,中国的物流业有了飞快的发展,所以中国物流业的发展就有了三次飞跃:第一是中国物流与采购联合会的成立,物流基础工作的全面展开;第二次是加入WTO,对中国物流业的全面冲击;第三是“十一五”规划,物流产业地位的全方位确立。

中国物流与采购联合会的成立,表明中国物流作为一个行业登上了历史舞台,而物流行业是由物流企业组成的,是物流企业的联合体,物流企业的出现使中国企业大家族增加了新的成员,改变了中国企业格局。

根据国家工商总局提供的数字,到2007年底,经工商登记注册的物流企业已超过5万2千家。

根据中国物流与采购联合会完成的教育部中国物流人才的预测研究报告:目前全国从事物流业的从业人员达到1676万。

预计到2010年,将达到2060万人,到2020年将达到2630万人。

中国物流与采购联合会成立以后,全面展开物流基础工作,这些基础工作应该讲是开创性的、全局性的、战略性的。

中国物流与采购联合会的成立和开展物流基础工作,是开创性的、全局性的和战略性的,对中国物流事业的推进是一次飞跃。

第二次飞跃是加入WTO。

加入WTO给中国传统物流业以巨大的冲击,但外资进入中国物流业总体上是利大于弊。

外资进入对中国物流业的全面发展起到了一个很大的促进作用。

比如麦肯锡、埃森哲、科尔尼、摩根士丹利等等,他们进入中国,对中国的物流市场、物流现状进行研究。

给了一个比较客观的、科学的分析;联邦快递、联合包裹、美国总统轮船公司等等进入中国,告诉我们国际快递业应该如何进行;马士基、德国邮政、日本通用、新加坡海王等等企业进入中国,告诉我们如何来运作港口物流,如何来运作进出口物流,如何来运作供应链设计;美国普洛斯等外资进入中国,告诉我们如何运作物流地产;国际采购联盟,美国、日本、欧洲的物流协会,告诉我们如何运作物流的行业组织,如何去运作物流知识的普及,如何去运作物流的标准等等。

中国物流业30年发展历程1978年开始改革开放,也是在同一年从日本引进了物流这一概念。

经过很长时间的探索,到了本世纪,特别是加入WTO以后,中国的物流业有了飞快的发展,所以中国物流业的发展就有了三次飞跃:第一是中国物流与采购联合会的成立,物流基础工作的全面展开;第二次是加入WTO,对中国物流业的全面冲击;第三是“十一五”规划,物流产业地位的全方位确立。

中国物流与采购联合会的成立,表明中国物流作为一个行业登上了历史舞台,而物流行业是由物流企业组成的,是物流企业的联合体,物流企业的出现使中国企业大家族增加了新的成员,改变了中国企业格局。

根据国家工商总局提供的数字,到2007年底,经工商登记注册的物流企业已超过5万2千家。

根据中国物流与采购联合会完成的教育部中国物流人才的预测研究报告:目前全国从事物流业的从业人员达到1676万。

预计到2010年,将达到2060万人,到2020年将达到2630万人。

中国物流与采购联合会成立以后,全面展开物流基础工作,这些基础工作应该讲是开创性的、全局性的、战略性的。

中国物流与采购联合会的成立和开展物流基础工作,是开创性的、全局性的和战略性的,对中国物流事业的推进是一次飞跃。

第二次飞跃是加入WTO。

加入WTO给中国传统物流业以巨大的冲击,但外资进入中国物流业总体上是利大于弊。

外资进入对中国物流业的全面发展起到了一个很大的促进作用。

比如麦肯锡、埃森哲、科尔尼、摩根士丹利等等,他们进入中国,对中国的物流市场、物流现状进行研究。

给了一个比较客观的、科学的分析;联邦快递、联合包裹、美国总统轮船公司等等进入中国,告诉我们国际快递业应该如何进行;马士基、德国邮政、日本通用、新加坡海王等等企业进入中国,告诉我们如何来运作港口物流,如何来运作进出口物流,如何来运作供应链设计;美国普洛斯等外资进入中国,告诉我们如何运作物流地产;国际采购联盟,美国、日本、欧洲的物流协会,告诉我们如何运作物流的行业组织,如何去运作物流知识的普及,如何去运作物流的标准等等。

国外物流的发展阶段产生于流通过程的物流,随着生产和技术的进步不断发展,在每一发展阶段具有不同的特点。

方物流开始兴起第四阶段20 世纪90年代至今现代物流高速发展向信息化网络化发展。

产生于流通过程的物流,随着生产和技术的进步不断发展,在每一发展阶段具有不同的特点。

物流发展阶段的划分可以按照物流发展的时间流程、现代物流的演化过程、物流管理的发展以及考虑物流在不同时期所具有的特点等多种标准进行划分。

1.按照时间流程划分(1)整个物流发展阶段的划分(见表)现代物流的发展阶段特征阶段美国日本欧洲第一阶段20 世纪初至50 年代物流的萌芽初始阶段。

实业界开始对物流关注1956 年物流概念引进,受到理论界和实业界重视。

在此期间政府加强对物流基础实施的建设,比较重视有关车站、码头的装卸运作的研究和实践重视工厂范围的物流。

对传递物料搬运进行变革,对厂内的物流进行必要的规划第二阶段20 世纪60至70 年代现代市场营销观念形成,物流在为顾客提供服务上起了重要作用。

特别是配送得到快速发展强调实现物流的近代化,开始在全国范围内进行高速道路网,港口设施,流通聚集地等基础设施的建设物流的需求增多,形成了基于工厂集成的物流。

成立了动态的物流配送中心。

信息获取采用了电话、计算机等设备和技术第三阶段20 世纪70至80 年代逐步改变传统的采购、销售、研发等企业分解式管理的思维方式,物流已向协作化和专业化方向发展进入物流的合理化阶段。

用系统的观点开展降低成本的活动,企业内开始出现专业物流部门。

物流子公司开始兴起。

全国范围的物流联网蓬勃发展开始探索综合物流供应链管理,实现物流服务的差别化。

制造业采用准时生产模式。

物流采用了现代的传真、条形码扫描等技术。

第三方物流开始兴起第四阶段20 世纪90年代至今现代物流高速发展向信息化网络化发展。

利用点信息系统、条形码等技术收集传递信息。

受到经济发展的制约,物流合理化观念的面临进一步变革。

物流企业的信息基本现代化。

国外物流开展史大钢第一章概述第一节国外物流开展史的研究目的第二节物流开展的时期时期根底理论内容要紧特征考虑方法物流Physicaldistribution隔离理论克服需要与需求之间的隔离,特别是空间和时刻的隔离落低物流费物流合理化综合物流Logistics到达理论将必要的商品送到顾客的手中提高营销能力、效劳水平,增加顾客的满足度,增强竞争能力竞争能力需求链治理SCM战略联合在互利互惠的根底上,建立合作关系建立有效的分工合作关系强化市场渠道循环型物流ReverseLogistics循环理论建立低公害型的循环系统通过保卫地球资源实现社会的可持续开展作为社会系统的辅助系统第三节物流的研究方法物流尽管是流通中具有经济机能〔企业中的经营机能〕的物理活动,但它的产生不是理论研究的结果,而是从社会经济、企业经营的需求中派生出的概念。

物流是跨学科的概念,但多少与一般跨学科理论不同的是,物流没有原来的根底领域。

作为一般的跨学科理论,如在经济学的研究领域,融合自然科学的人类学就成为人文经济学,但其根底依旧经济学的范畴。

又如人文地理学与自然地理学的融合产生经济地理学等。

即在跨学科领域总存在原本的根底。

反瞧物流理论,尽管存在有社会需求,但却是在没有任何学科根底上产生的。

因此,各学科领域的专家学者,利用各自学科的理论、方法研究物流,形成了形式上的跨学科理论。

其结果导致了物流与其他理论不同,各领域的学者从各自研究领域动身,关于一个相对抽象的定义进行解释,也就形成了到目前为止,世界各国均没有一个完整、正确得到大伙儿公认的统一概念。

关于物流的研究,从目前瞧,最早提出对物流进行整合的是物资装卸搬运领域的专家。

为了提高作业效率,改善作业环境,专家们利用系统工程学的原理对物流进行了系统化研究。

因此,在物流的研究方法中,工程学是重要的手段。

其次,物流的研究方法是流通经济学。

其研究领域集中在物流本钞票、流通效率、流通标准化、流通过程中实物运动的现代化咨询题等。