《齐桓晋文之事》练习(含答案)

- 格式:docx

- 大小:11.84 KB

- 文档页数:6

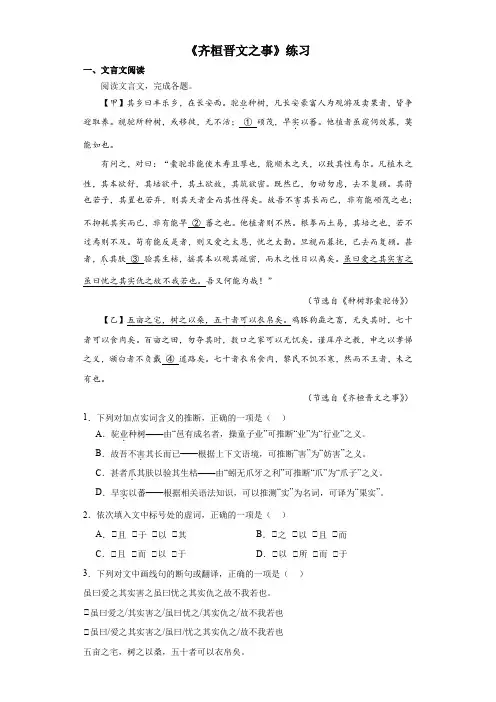

《齐桓晋文之事》练习一、文言文阅读阅读文言文,完成各题。

【甲】其乡曰丰乐乡,在长安西。

驼业.种树,凡长安豪富人为观游及卖果者,皆争迎取养。

视驼所种树,或移徙,无不活;① 硕茂,早实.以蕃。

他植者虽窥伺效慕,莫能如也。

有问之,对曰:“橐驼非能使木寿且孳也,能顺木之天,以致其性焉尔。

凡植木之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密。

既然已,勿动勿虑,去不复顾。

其莳也若子,其置也若弃,则其天者全而其性得矣。

故吾不害.其长而已,非有能硕茂之也;不抑耗其实而已,非有能早② 蕃之也。

他植者则不然。

根拳而土易,其培之也,若不过焉则不及。

苟有能反是者,则又爱之太恩,忧之太勤。

旦视而暮抚,已去而复顾。

甚者,爪.其肤③ 验其生枯,摇其本以观其疏密,而木之性日以离矣。

虽曰爱之其实害之虽曰忧之其实仇之故不我若也。

吾又何能为哉!”(节选自《种树郭橐驼传》)【乙】五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。

百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。

谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴④ 道路矣。

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

(节选自《齐桓晋文之事》)1.下列对加点实词含义的推断,正确的一项是()A.驼业.种树——由“邑有成名者,操童子业”可推断“业”为“行业”之义。

B.故吾不害.其长而已——根据上下文语境,可推断“害”为“妨害”之义。

C.甚者爪.其肤以验其生枯——由“蚓无爪牙之利”可推断“爪”为“爪子”之义。

D.早实.以蕃——根据相关语法知识,可以推测“实”为名词,可译为“果实”。

2.依次填入文中标号处的虚词,正确的一项是()A.①且①于①以①其B.①之①以①且①而C.①且①而①以①于D.①以①所①而①于3.下列对文中画线句的断句或翻译,正确的一项是()虽曰爱之其实害之虽曰忧之其实仇之故不我若也。

①虽曰爱之/其实害之/虽曰忧之/其实仇之/故不我若也①虽曰/爱之其实害之/虽曰/忧之其实仇之/故不我若也①五亩大的住宅,把桑树种在这里,五十岁的人就可以穿上丝绸了。

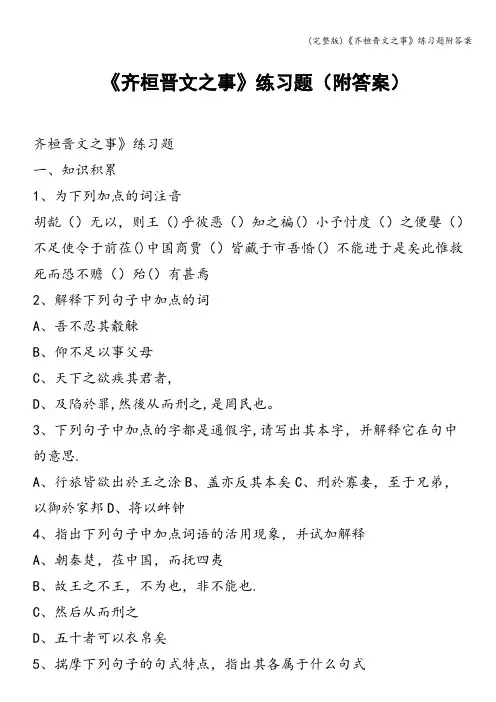

《齐桓晋文之事》练习题(附答案)齐桓晋文之事》练习题一、知识积累1、为下列加点的词注音胡龁()无以,则王()乎彼恶()知之褊()小予忖度()之便嬖()不足使令于前莅()中国商贾()皆藏于市吾惛()不能进于是矣此惟救死而恐不赡()殆()有甚焉2、解释下列句子中加点的词A、吾不忍其觳觫B、仰不足以事父母C、天下之欲疾其君者,D、及陷於罪,然後从而刑之,是罔民也。

3、下列句子中加点的字都是通假字,请写出其本字,并解释它在句中的意思.A、行旅皆欲出於王之涂B、盖亦反其本矣C、刑於寡妻,至于兄弟,以御於家邦D、将以衅钟4、指出下列句子中加点词语的活用现象,并试加解释A、朝秦楚,莅中国,而抚四夷B、故王之不王,不为也,非不能也.C、然后从而刑之D、五十者可以衣帛矣5、揣摩下列句子的句式特点,指出其各属于什么句式A、莫之能御。

B、何以异?C、树之以桑。

D、臣未之闻也。

6、《齐桓晋文之事》节选自《-—--—————-——-————》。

它的主要内容是写--————--—-劝说——--——放弃———--——-—--,采纳“—--———--——--”的主张发政施仁的经过。

生动准确地阐明了儒家的“仁政”主张,鲜明地表现了《孟子》因势利导,善于-——-———-—的写作特点。

7、下面列出了孟子因势利导,说服齐宣王采纳“保民而王”的主张的过程。

请根据课文,梳理文章思路,体会《孟子》的论辩特色,填写其他的空白。

第一步引导:引导宣王抛开霸道而谈王道.内容要点:“无以,则王乎?”“保民,而王莫之能御也.”引导方法:抓住宣王想统治天下的心理第二步引导:引导宣王认识自己有“保民而王”的条件.内容要点:“臣固知王之不忍也.”“是乃仁术也。

"引导方法:举出以羊易牛的事例。

第三步引导:引导宣王认识“不忍之心”为什么合于“保民而王”的条件.内容要点:“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼;天下可运於掌。

"“推恩足以保四海.”引导方法:---—-——-————-A--——---—---—-—-——--—。

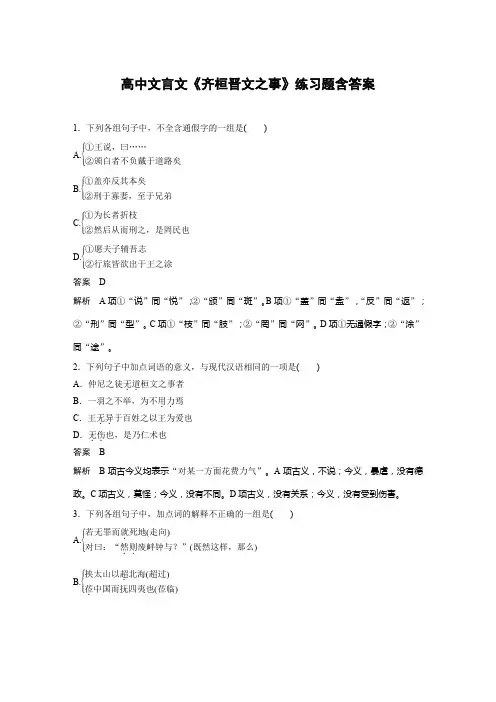

高中文言文《齐桓晋文之事》练习题含答案1.下列各组句子中,不全含通假字的一组是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧ ①王说,曰……②颁白者不负戴于道路矣 B.⎩⎪⎨⎪⎧ ①盖亦反其本矣②刑于寡妻,至于兄弟 C.⎩⎪⎨⎪⎧ ①为长者折枝②然后从而刑之,是罔民也 D.⎩⎪⎨⎪⎧①愿夫子辅吾志②行旅皆欲出于王之涂 答案 D解析 A 项①“说”同“悦”;②“颁”同“斑”。

B 项①“盖”同“盍”,“反”同“返”;②“刑”同“型”。

C 项①“枝”同“肢”;②“罔”同“网”。

D 项①无通假字;②“涂”同“途”。

2.下列句子中加点词语的意义,与现代汉语相同的一项是( )A .仲尼之徒无道..桓文之事者 B .一羽之不举,为不用力..焉 C .王无异..于百姓之以王为爱也 D .无伤..也,是乃仁术也 答案 B解析 B 项古今义均表示“对某一方面花费力气”。

A 项古义,不说;今义,暴虐,没有德政。

C 项古义,莫怪;今义,没有不同。

D 项古义,没有关系;今义,没有受到伤害。

3.下列各组句子中,加点词的解释不正确的一组是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧ 若无罪而就.死地(走向)对曰:“然则..废衅钟与?”(既然这样,那么) B.⎩⎪⎨⎪⎧挟太山以超.北海(超过)莅.中国而抚四夷也(莅临)C.⎩⎪⎨⎪⎧ 则牛羊何择.焉(区别)以御.于家邦(治理) D.⎩⎪⎨⎪⎧无恒产而有恒.心者(长久)焉有仁人在位,罔.民而可为也(陷害) 答案 B解析 超:跃过。

莅:统治。

4.下列各组句子中,加点字的意义全都相同的一组是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧ 吾何爱.一牛不爱.珍器重宝肥饶之地 B.⎩⎪⎨⎪⎧ 度.,然后知长短度.我至军中,公乃入 C.⎩⎪⎨⎪⎧ 寡固.不可以敌众秦孝公据崤函之固.D.⎩⎪⎨⎪⎧天下之欲疾.其君者屈平疾.王听之不聪也 答案 A解析 A 项均为“吝惜,舍不得”。

B 项丈量/揣测,估计。

C 项本来/险要的地势。

D 项憎恨/痛心。

5.下列各项中,加点词的活用类型分类正确的一项是( )①是以君子远.庖厨也 ②五亩之宅,树.之以桑 ③权.,然后知轻重 ④抑王兴甲兵,危.士臣 ⑤为肥甘..不足于口与 ⑥欲辟土地,朝.秦楚 ⑦老.吾老,以及人之老 ⑧五十者可以衣.帛矣 A .①④/②③⑧/⑥/⑤⑦B .①⑦/②⑥/③⑧/④⑤C .①⑦/②③⑧/④⑥/⑤D .①④/②③⑧/⑤⑦/⑥答案 C解析 ①⑦都是形容词作动词;②③⑧都是名词作动词;④⑥都是使动用法;⑤是形容词作名词。

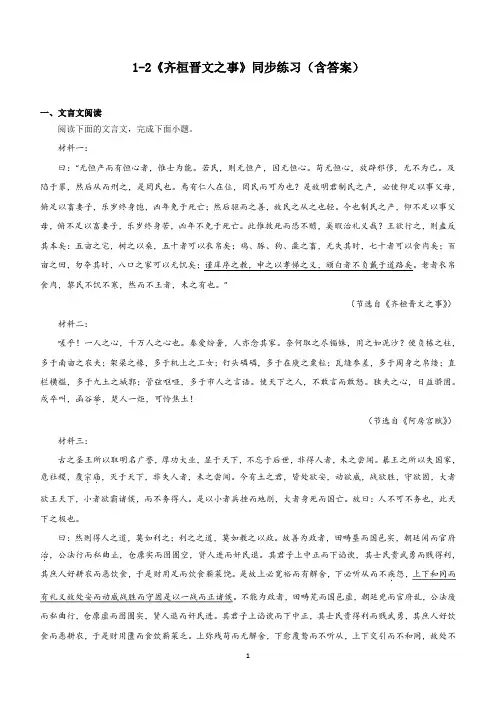

1-2《齐桓晋文之事》同步练习(含答案)一、文言文阅读阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:曰:“无恒产而有恒心者,惟士为能。

若民,则无恒产,因无恒心。

苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。

及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。

焉有仁人在位,罔民而可为也?是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡;然后驱而之善,故民之从之也轻。

今也制民之产,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡。

此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉?王欲行之,则盍反其本矣:五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

”(节选自《齐桓晋文之事》)材料二:嗟乎!一人之心,千万人之心也。

秦爱纷奢,人亦念其家。

奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。

使天下之人,不敢言而敢怒。

独夫之心,日益骄固。

戍卒叫,函谷举.,楚人一炬,可怜焦土!(节选自《阿房宫赋》)材料三:古之圣王所以取明名广誉,厚功大业,显于天下,不忘于后世,非得人者,未之尝闻。

暴王之所以失国家,危社稷,覆宗庙..,灭于天下,非失人者,未之尝闻。

今有土之君,皆处欲安,动欲威,战欲胜,守欲固,大者欲王天下,小者欲霸诸侯,而不务得人。

是以小者兵挫而地削,大者身死而国亡。

故曰:人不可不务也,此天下之极也。

曰:然则得人之道,莫如利之;利之之道,莫如教之以政。

故善为政者,田畴垦而国邑实,朝廷闲而官府治.,公法行而私曲止,仓廪实而囹圄空,贤人进而奸民退。

其君子上中正而下谄谀,其士民贵武勇而贱得利,其庶人好耕农而恶饮食,于是财用足而饮食薪菜饶。

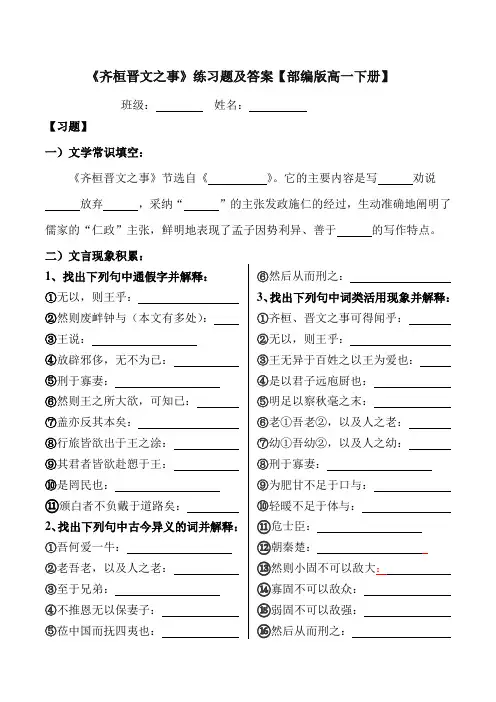

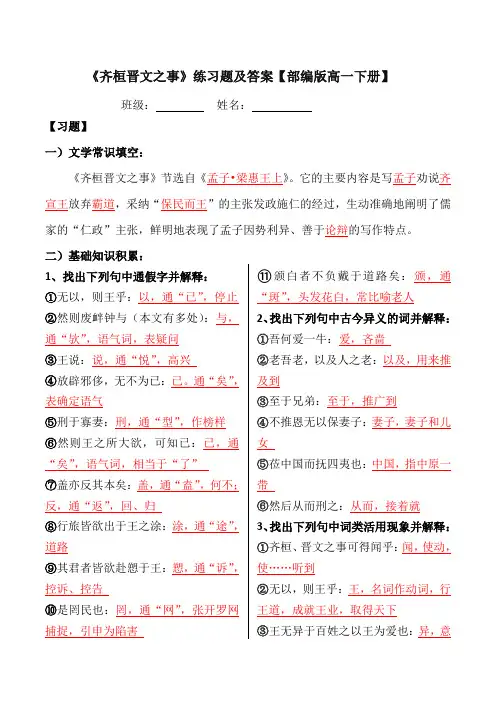

《齐桓晋文之事》练习题及答案【部编版高一下册】班级:姓名:【习题】一)文学常识填空:《齐桓晋文之事》节选自《》。

它的主要内容是写劝说放弃,采纳“”的主张发政施仁的经过,生动准确地阐明了儒家的“仁政”主张,鲜明地表现了孟子因势利异、善于的写作特点。

二)文言现象积累:1、找出下列句中通假字并解释:①无以,则王乎:②然则废衅钟与(本文有多处):③王说:④放辟邪侈,无不为已:⑤刑于寡妻:⑥然则王之所大欲,可知已:⑦盖亦反其本矣:⑧行旅皆欲出于王之涂:⑨其君者皆欲赴愬于王:⑩是罔民也:⑪颁白者不负戴于道路矣:2、找出下列句中古今异义的词并解释:①吾何爱一牛:②老吾老,以及人之老:③至于兄弟:④不推恩无以保妻子:⑤莅中国而抚四夷也:⑥然后从而刑之:3、找出下列句中词类活用现象并解释:①齐桓、晋文之事可得闻乎:②无以,则王乎:③王无异于百姓之以王为爱也:④是以君子远庖厨也:⑤明足以察秋毫之末:⑥老①吾老②,以及人之老:⑦幼①吾幼②,以及人之幼:⑧刑于寡妻:⑨为肥甘不足于口与:⑩轻暖不足于体与:⑪危士臣:⑫朝秦楚:⑬然则小固不可以敌大:⑭寡固不可以敌众:⑮弱固不可以敌强:⑯然后从而刑之:⑰是罔民也:⑱树之以桑:⑲谨庠序之教:4、一词多义①道(1)仲尼之徒无道桓文之事者:(2)唯恐道途显晦,……:(3)师道之不传也久矣:(4)道芷阳间行:(5)彼与彼年相若也,道相似也:②之(1)齐桓晋文之事可得闻乎:(2)牛何之:(3)臣闻之胡龁曰:③舍(1)shè舍南舍北皆春水:(2)shě舍之!吾不忍其觳觫:(3)shě逝者如斯乎,不舍昼夜:(4)shè唐浮图慧褒始舍于其址:(5)shě锲而不舍,金石可镂:④诚(1)诚有百姓者:(2)是诚何心也:(3)帝感其诚,命夸娥氏二子负二山:(4)楚诚能绝齐,……:5、判断下列文言句式类型:①是乃仁术也:②是罔民也:③百姓之不见保:④有牵牛而过(于)堂下者:⑤何由知吾可也:⑥将以(之)衅钟:⑦将以(之)求吾所大欲也:⑧莫之能御也:⑨及(其)陷于罪:⑩必使(之)仰足以事父母:⑪是诚不能也:⑫臣未之闻也:⑬牛何之:⑭夫子之谓也:⑮是折枝之类也:⑯未之有也:⑰王坐于堂上:⑱构怨于诸侯:⑲使天下仕者皆欲立于王之朝:⑳然则一羽之不举:㉑夫子之谓也:㉒树之以桑:㉓舆薪之不见:㉔何以异:㉕我非爱其财,而易之以羊也:㉖宜乎百姓之谓我爱也:三)理解性默写:1.《齐桓晋文之事》中,孟子希望齐宣王能够推己及人,懂得推恩的两句是:“___________________________,____________________________”。

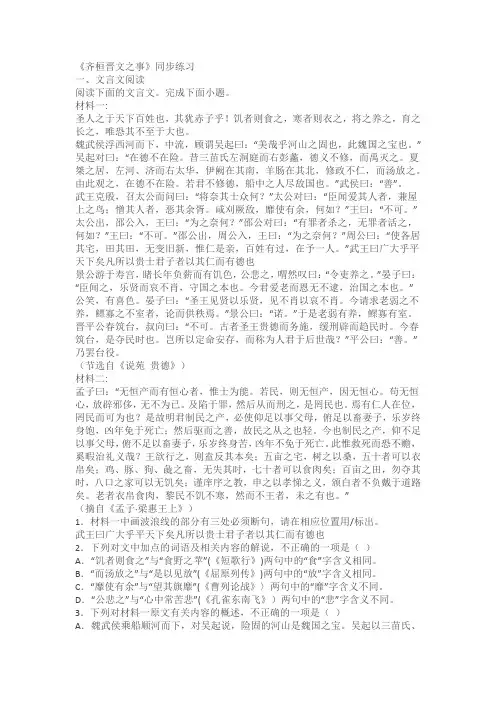

《齐桓晋文之事》同步练习一、文言文阅读阅读下面的文言文。

完成下面小题。

材料一:圣人之于天下百姓也,其犹赤子乎!饥者则食之,寒者则衣之,将之养之,育之长之,唯恐其不至于大也。

魏武侯浮西河而下,中流,顾谓吴起曰:“美哉乎河山之固也,此魏国之宝也。

”吴起对曰:“在德不在险。

昔三苗氏左洞庭而右彭蠡,德义不修,而禹灭之。

夏桀之居,左河、济而右太华,伊阙在其南,羊肠在其北,修政不仁,而汤放之。

由此观之,在德不在险。

若君不修德,船中之人尽敌国也。

”武侯曰:“善”。

武王克殷,召太公而问曰:“将奈其士众何?”太公对曰:“臣闻爱其人者,兼屋上之鸟;憎其人者,恶其余胥。

咸刈厥敌,靡使有余,何如?”王曰:“不可。

”太公出,邵公入,王曰:“为之奈何?”邵公对曰:“有罪者杀之,无罪者活之,何如?”王曰:“不可。

”邵公出,周公入,王曰:“为之奈何?”周公曰:“使各居其宅,田其田,无变旧新,惟仁是亲,百姓有过,在予一人。

”武王曰广大乎平天下矣凡所以贵士君子者以其仁而有德也景公游于寿宫,睹长年负薪而有饥色,公悲之,喟然叹曰:“令吏养之。

”晏子曰:“臣闻之,乐贤而哀不肖,守国之本也。

今君爱老而恩无不逮,治国之本也。

”公笑,有喜色。

晏子曰:“圣王见贤以乐贤,见不肖以哀不肖。

今请求老弱之不养,鳏寡之不室者,论而供秩焉。

”景公曰:“诺。

”于是老弱有养,鳏寡有室。

晋平公春筑台,叔向曰:“不可。

古者圣王贵德而务施,缓刑辟而趋民时。

今春筑台,是夺民时也。

岂所以定命安存,而称为人君于后世哉?”平公曰:“善。

”乃罢台役。

(节选自《说苑贵德》)材料二:孟子曰:“无恒产而有恒心者,惟士为能。

若民,则无恒产,因无恒心。

苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。

及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。

焉有仁人在位,罔民而可为也?是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡;然后驱而之善,故民之从之也轻。

今也制民之产,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡。

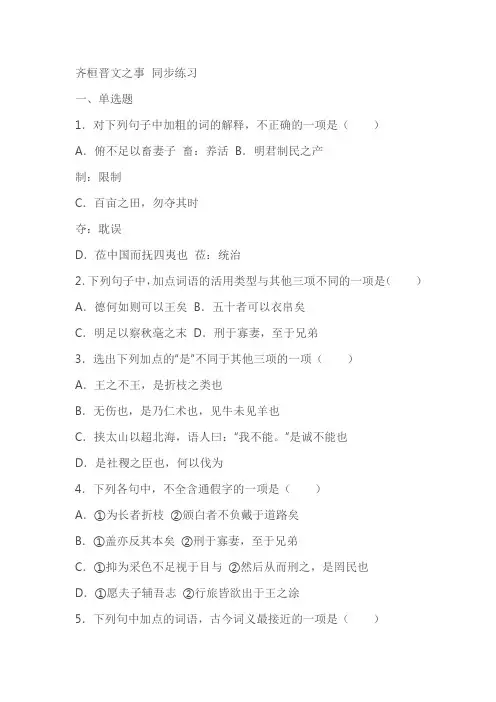

齐桓晋文之事同步练习一、单选题1.对下列句子中加粗的词的解释,不正确的一项是()A.俯不足以畜妻子畜:养活B.明君制民之产制:限制C.百亩之田,勿夺其时夺:耽误D.莅中国而抚四夷也莅:统治2.下列句子中,加点词语的活用类型与其他三项不同的一项是()A.德何如则可以王矣B.五十者可以衣帛矣C.明足以察秋毫之末D.刑于寡妻,至于兄弟3.选出下列加点的“是”不同于其他三项的一项()A.王之不王,是折枝之类也B.无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也C.挟太山以超北海,语人曰:“我不能。

”是诚不能也D.是社稷之臣也,何以伐为4.下列各句中,不全含通假字的一项是()A.①为长者折枝②颁白者不负戴于道路矣B.①盖亦反其本矣②刑于寡妻,至于兄弟C.①抑为采色不足视于目与②然后从而刑之,是罔民也D.①愿夫子辅吾志②行旅皆欲出于王之涂5.下列句中加点的词语,古今词义最接近的一项是()A.此心之所以合于王者,何也B.否,吾何快于是?将以求吾所大欲也C.俯足以畜妻子D.则牛羊何择焉6.对下列句子的分析判断有误的一项是()A.王坐于堂上(“于堂上”是介词结构,后置于动词谓语之后) B.莫之能御也(否定句中代词作宾语前置)C.臣闻之胡龁曰(“之”后面省略了介词“于”)D.将以衅钟(“以衅钟”是介词结构,后置于动词谓语之后)7.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是() 在儒家传统中,孔孟总是形影相随。

_______________________①既有《论语》,则有《孟子》。

②孔曰“成仁”,孟曰“取义”,他们的宗旨也始终相配合。

③今人冯友兰,也把孔子比作苏格拉底,把孟子比作柏拉图。

④既有大成至圣,则有亚圣。

⑤《史记》说:“孟子序诗书,述仲尼之意。

”A.④②①③⑤ B.①②④⑤③ C.①④②③⑤ D.④①②⑤③8.对下列句子中加粗词的意义和用法的判断,正确的一项是() ①然则一羽之不举②舆薪之不见③构怨于诸侯④天下可运于掌A.①②相同,③④相同B.①②不同,③④相同C.①②不同,③④不同D.①②相同,③④不同9.下列句中加粗的词语,词义与现代汉语完全相同的一项是() A.欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也B.否,吾何快于是,将以求吾所大欲也C.俯足以畜妻子D.古之人所以大过人者,无他焉10.下列对文意的理解与分析,不正确的一项是()A.孟子在文章的这个部分提出了自己的“仁政”的主张,这正是孟子的目的所在。

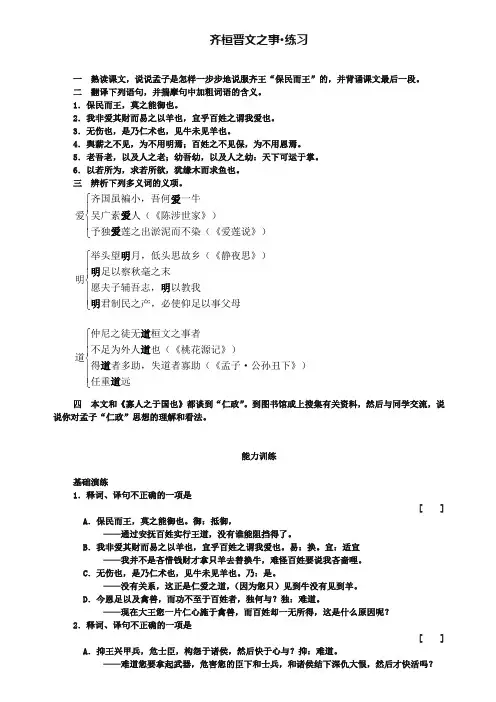

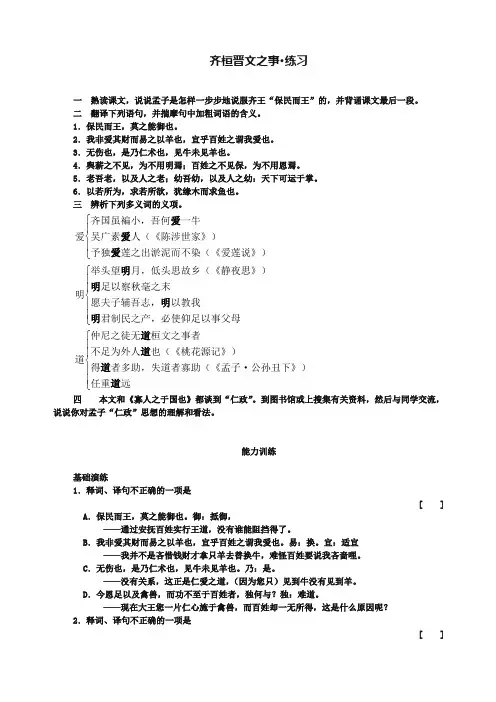

齐桓晋文之事·练习一熟读课文,说说孟子是怎样一步步地说服齐王“保民而王”的,并背诵课文最后一段。

二翻译下列语句,并揣摩句中加粗词语的含义。

1.保民而王,莫之能御也。

2.我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。

3.无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。

4.舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。

5.老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼:天下可运于掌。

6.以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。

三辨析下列多义词的义项。

爱齐国虽褊小,吾何一牛吴广素人(《陈涉世家》)予独莲之出淤泥而不染(《爱莲说》)爱爱爱⎧⎨⎪⎩⎪明举头望月,低头思故乡(《静夜思》)足以察秋毫之末愿夫子辅吾志,以教我君制民之产,必使仰足以事父母明明明明⎧⎨⎪⎪⎩⎪⎪道仲尼之徒无桓文之事者不足为外人也(《桃花源记》)得者多助,失道者寡助(《孟子·公孙丑下》)任重远道道道道⎧⎨⎪⎪⎩⎪⎪四本文和《寡人之于国也》都谈到“仁政”。

到图书馆或上搜集有关资料,然后与同学交流,说说你对孟子“仁政”思想的理解和看法。

能力训练基础演练1.释词、译句不正确的一项是[ ] A.保民而王,莫之能御也。

御:抵御,——通过安抚百姓实行王道,没有谁能阻挡得了。

B.我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。

易:换。

宜:适宜——我并不是吝惜钱财才拿只羊去替换牛,难怪百姓要说我吝啬哩。

C.无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。

乃:是。

——没有关系,这正是仁爱之道,(因为您只)见到牛没有见到羊。

D.今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?独:难道。

——现在大王您一片仁心施于禽兽,而百姓却一无所得,这是什么原因呢?2.释词、译句不正确的一项是[ ] A.抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与?抑:难道。

——难道您要拿起武器,危害您的臣下和士兵,和诸侯结下深仇大恨,然后才快活吗?B.舆薪之不见,为不用明焉:百姓之不见保,为不用恩焉。

见:看见。

齐桓晋文之事·练习一熟读课文,说说孟子是怎样一步步地说服齐王“保民而王”的,并背诵课文最后一段。

二翻译下列语句,并揣摩句中加粗词语的含义。

1.保民而王,莫之能御也。

2.我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。

3.无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。

4.舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。

5.老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼:天下可运于掌。

6.以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。

三辨析下列多义词的义项。

爱齐国虽褊小,吾何一牛吴广素人(《陈涉世家》)予独莲之出淤泥而不染(《爱莲说》)爱爱爱⎧⎨⎪⎩⎪明举头望月,低头思故乡(《静夜思》)足以察秋毫之末愿夫子辅吾志,以教我君制民之产,必使仰足以事父母明明明明⎧⎨⎪⎪⎩⎪⎪道仲尼之徒无桓文之事者不足为外人也(《桃花源记》)得者多助,失道者寡助(《孟子·公孙丑下》)任重远道道道道⎧⎨⎪⎪⎩⎪⎪四本文和《寡人之于国也》都谈到“仁政”。

到图书馆或上搜集有关资料,然后与同学交流,说说你对孟子“仁政”思想的理解和看法。

能力训练基础演练1.释词、译句不正确的一项是[ ] A.保民而王,莫之能御也。

御:抵御,——通过安抚百姓实行王道,没有谁能阻挡得了。

B.我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。

易:换。

宜:适宜——我并不是吝惜钱财才拿只羊去替换牛,难怪百姓要说我吝啬哩。

C.无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。

乃:是。

——没有关系,这正是仁爱之道,(因为您只)见到牛没有见到羊。

D.今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?独:难道。

——现在大王您一片仁心施于禽兽,而百姓却一无所得,这是什么原因呢?2.释词、译句不正确的一项是[ ]A.抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与?抑:难道。

——难道您要拿起武器,危害您的臣下和士兵,和诸侯结下深仇大恨,然后才快活吗?B.舆薪之不见,为不用明焉:百姓之不见保,为不用恩焉。

见:看见。

见:被。

《齐桓晋文之事》练习题及答案【部编版高一下册】班级:姓名:【习题】一)文学常识填空:《齐桓晋文之事》节选自《孟子•梁惠王上》。

它的主要内容是写孟子劝说齐宣王放弃霸道,采纳“保民而王”的主张发政施仁的经过,生动准确地阐明了儒家的“仁政”主张,鲜明地表现了孟子因势利异、善于论辩的写作特点。

二)基础知识积累:1、找出下列句中通假字并解释:①无以,则王乎:以,通“已”,停止②然则废衅钟与(本文有多处):与,通“欤”,语气词,表疑问③王说:说,通“悦”,高兴④放辟邪侈,无不为已:已。

通“矣”,表确定语气⑤刑于寡妻:刑,通“型”,作榜样⑥然则王之所大欲,可知已:已,通“矣”,语气词,相当于“了”⑦盖亦反其本矣:盖,通“盍”,何不;反,通“返”,回、归⑧行旅皆欲出于王之涂:涂,通“途”,道路⑨其君者皆欲赴愬于王:愬,通“诉”,控诉、控告⑩是罔民也:罔,通“网”,张开罗网捕捉,引申为陷害⑪颁白者不负戴于道路矣:颁,通“斑”,头发花白,常比喻老人2、找出下列句中古今异义的词并解释:①吾何爱一牛:爱,吝啬②老吾老,以及人之老:以及,用来推及到③至于兄弟:至于,推广到④不推恩无以保妻子:妻子,妻子和儿莅中国而抚四夷也:中国,指中原一然后从而刑之:从而,接着就3、找出下列句中词类活用现象并解释:①齐桓、晋文之事可得闻乎:闻,使动,无以,则王乎:王,名词作动词,行王无异于百姓之以王为爱也:异,意是以君子远庖厨也:远,形容词作动明足以察秋毫之末:明,形容词作名老①吾老②,以及人之老:老①,形容词作动词,尊敬,爱护;老②,形容幼①吾幼②,以及人之幼:幼①,形容词作动词,爱护;幼②,形容词作名为肥甘不足于口与:肥甘,形容词作轻暖不足于体与:轻暖,形容词作名害⑫朝秦楚:朝,使动,使……来朝见 ⑬然则小固不可以敌大:小,形容词作名词,小的国家;大,形容词作名词寡固不可以敌众:寡,形容词作名词,人口稀少的国家;众,形容词作名词,弱小的国家;强,形容词作名词,然后从而刑之:刑,名词作动词,是罔民也:罔(通“网”),名词作从事,重视 4、一词多义 ①道(1)仲尼之徒无道桓文之事者:谈论 (2)唯恐道途显晦,……:道路 (3)师道之不传也久矣:风尚 (4)道芷阳间行:取道(5)彼与彼年相若也,道相似也:道(1)齐桓晋文之事可得闻乎:的 (2)牛何之:去、往(3)臣闻之胡龁曰:助词,无意义 ③舍(1)sh è舍南舍北皆春水:房屋 (2)sh ě舍之!吾不忍其觳觫:释放 (3)sh ě逝者如斯乎,不舍昼夜:停止 (4)sh è唐浮图慧褒始舍于其址:居住 (5)sh ě锲而不舍,金石可镂:舍弃,(1)诚有百姓者:的确(2)是诚何心也:真的(3)帝感其诚,命夸娥氏二子负二山:真诚(4)楚诚能绝齐,……:果真,如果5、判断下列文言句式类型:①是乃仁术也:判断句②是罔民也:判断句③百姓之不见保:被动句④有牵牛而过(于)堂下者:省略句⑤何由知吾可也:宾语前置句⑥将以(之)衅钟:省略句⑦将以(之)求吾所大欲也:省略句⑧莫之能御也:宾语前置句⑨及(其)陷于罪:省略句⑩必使(之)仰足以事父母:省略句⑪是诚不能也:判断句⑫臣未之闻也:宾语前置句⑬牛何之:宾语前置句⑭夫子之谓也:判断句⑮是折枝之类也:判断句⑯未之有也:宾语前置句⑰王坐于堂上:状语后置句⑱构怨于诸侯:状语后置句⑲使天下仕者皆欲立于王之朝:状语后置句⑳然则一羽之不举:宾语前置句㉑夫子之谓也:宾语前置句㉒树之以桑:状语后置句㉓舆薪之不见:宾语前置句㉔何以异:宾语前置句㉕我非爱其财,而易之以羊也:状语后置句㉖宜乎百姓之谓我爱也:主谓倒置句三)选择题:1.下列加点字注音全都正确的一项是()A.衅.钟(xìn)数罟..(cùɡǔ) 忖度..(cǔn duó) 彼恶.知之(è)B.供.养(ɡōnɡ) 便嬖..(biàn bì) 赴愬.(sù) 弃甲曳.兵(yè)C.商贾.(ɡǔ) 饿莩.(piǎo) 放辟.(pì) 邪侈.(.chǐ)D.赡.养(zhān) 衣.帛(yì) 庠.序(xiánɡ) 孝悌.(tì)1、答案 C 解析A项“恶”读wū,B项“便”读pián,D项“赡”读shàn。

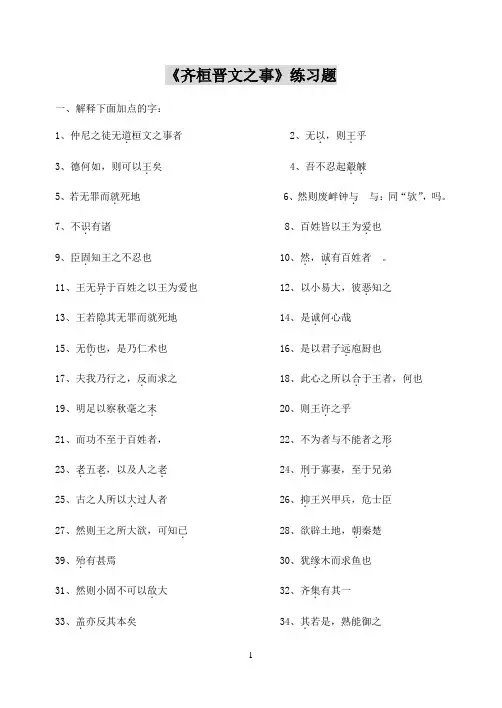

《齐桓晋文之事》练习题一、解释下面加点的字:1、仲尼之徒无道.桓文之事者2、无以.,则王.乎3、德何如,则可以王.矣4、吾不忍起觳觫..5、若无罪而就.死地6、然则废衅钟与.与:同“欤”,吗。

7、不识.有诸 8、百姓皆以王为爱.也9、臣固.知王之不忍也 10、然.,诚.有百姓者。

11、王无异.于百姓之以王为爱也 12、以小易大,彼恶.知之13、王若隐.其无罪而就死地 14、是诚.何心哉15、无伤.也,是乃仁术也 16、是以君子远.庖厨也17、夫我乃行之,反.而求之 18、此心之所以合.于王者,何也19、明足以察秋毫之末. 20、则王许.之乎21、而功不至于百姓者, 22、不为者与不能者之形.23、老.五老.,以及人之老. 24、刑.于寡妻,至于兄弟25、古之人所以大.过人者 26、抑.王兴甲兵,危士臣27、然则王之所大欲,可知已. 28、欲辟土地,朝.秦楚39、殆.有甚焉 30、犹缘.木而求鱼也31、然则小固不可以敌.大 32、齐集.有其一33、盖.亦反其本矣 34、其.若是,熟能御之35、吾惛.,不能进于是矣 36、苟无恒心,放辟邪侈.,无不为已 37、焉有圣人在位,罔.民而可为也 38、是故明君制.民之产 39、此惟.救死而恐不赡. 40、谨.庠序之教 41、申.之以孝悌之义 42、颁白..者不负戴于道路矣 二、解释下面多义词:A 仲尼之徒无道桓文之事者B唯恐道途显晦,不相通达,致负诚托,又乖恳愿C 师道之不传也久矣 D道芷阳间行E 彼与彼年相若也,道相似也 A 舍南舍北皆春水 B 舍之!吾不忍其觳觫C 逝者如斯乎,不舍昼夜D 唐浮图慧褒始舍于其址 A 然,诚有百姓者是诚何心也帝感其诚,命夸娥氏二子负二山 D 楚诚能绝齐,秦愿献商于之地六百里1、道2、舍A 夫我乃行之,反而求之B 无伤也,是乃仁术也C 王师北定中原日,家祭勿忘高乃翁D 乃不知有汉,无论魏晋E 乃悟前狼假寐,盖以诱敌F 屠乃奔倚其下 A 则王许之乎 相信, B 杂然相许C 塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑D 世间那有千寻竹,月落庭空影许长。

《齐桓晋文之事》同步练习课内巩固阅读选择题1.下列各句中加横线词的活用类型与例句相同的一项是( )例句:风乎舞雩A.曾皙后 B.比及三年,可使足民C.比及三年,可使有勇 D.赤也为之小,孰能为之大2.对下列两组句子中加横线词的用法与意义的判断,正确的一项是( )①以吾一日长乎尔②摄乎大国之间③且知方也④方六七十A.①②不同,③④相同 B.①②不同,③④不同C.①②相同,③④不同 D.①②相同,③④相同3.下列句式和例句相同的一项是()例句:臣未之闻也王坐于堂上 B.将以衅钟C.德何如则可以王矣? D.是乃仁术也4.下面六句话分别编为四组,全都表现孟子善于诱导、善于论辩的一组是( )①我非爱其财而易之以羊也。

②无以,则王乎?③然则废衅钟与?④不识有诸?⑤是心足以王矣。

⑥王无异于百姓之以王为爱也。

A. ①④⑤B. ②③⑥C. ①③④D. ②⑤⑥5.下列文学常识表述错误的一项是()A.孟子,名轲,字子舆,春秋时邹人。

儒家的代表人物之一,是仅次于孔子的一代儒学宗师,有“亚圣”之称,提倡仁政与“性善论”。

孟子30岁左右收徒讲学,44岁开始周游列国,晚年回到家乡讲学著述,直到去世。

B.齐桓,即齐桓公,名小白,春秋时期齐国国君。

晋文,即晋文公,名重耳,春秋时期晋国国君。

齐桓公、晋文公均在春秋五霸之列。

C.王道与霸道是两种相对的政治主张。

王道指儒家提出的以仁义治天下的政治主张;霸道是指君主凭借武力,刑法,权势来进行统治。

D.南宋时,朱熹把《孟子》与《礼记》中的《大学》《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。

6.下列文学常识表述错误的一项是()A.寡人,即寡德之人,意为“在道德方面做得不足的人”,是古代君主、诸侯对自己的谦称。

古代诸侯夫人也有自称寡人的。

自唐以后,少有人自称寡人者。

B.衅钟,即古代杀牲以血涂钟行祭。

古代新钟铸成,宰杀牲口,取血涂钟行祭,叫做衅钟。

2022-2023学年统编版高中语文必修下册《齐桓晋文之事》同步练习(含答案)一、选择题1.下列选项中,关于文章内容的理解与赏析不正确的一项是()A.《鸿门宴》语言精练、绘声绘色,人物形象鲜明生动。

项羽的话,骄横气盛;刘邦的话,礼仪备至;范增的话,老谋深算;张良的话,老练透辟;樊哙的话,豪壮威严;项庄的话,似巧实拙。

B.《烛之武退秦师》开篇寥寥数语,既点出了战事兴起的原因,敌我双方力量的对比,又为下文烛之武退秦师埋下伏笔。

C.《庖丁解牛》这则寓言中,庄子采用夸张、对比、描摹、想象等多种手法,表现庖丁解牛技巧的纯熟,神态的悠然,动作的优美,节奏的和谐,身心的潇洒。

D.孟子用“以羊易牛”一例,肯定了齐宣王的“不忍”,认为齐宣王已具备“保民”的基础。

同时也为下文论说齐宣王没有实行“王道”,是“不为”而非“不能”埋下了伏笔。

2.下列加点字的注音,有错误的一项是( )A.褊.小(biǎn)庖.厨(páo)侃.大山(kǎn)陈词滥.调(làn)B.忖度.(dù)鞭笞.(chī)闭门羹.(gēng)沐猴而冠.(guàn)C.商贾.(gǔ)庠.序(xiáng) 碍.面子(ài)卓.有成效(zhuó)D.浸渍.(zì)赡.养(shàn)孺.子牛(rú)瞠.目结舌(chēng)二、情景默写3.填空。

(1)《齐桓晋文之事》中,孟子希望齐宣王能够推己及人,懂得推恩的两句是:“ _____________,_____________ ;_____________,____________”。

(2)孟子认为让百姓向善的前提除了必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,还要做到的是:“________________,_______________”。

(3)孟子理想的王道境界是:________________,_______________ 。

齐桓晋文之事》练习(含答案)家的孩子。

只要这样做,天下就能够掌握在我们的手中。

D.以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。

犹:如同。

按照你的喜好去做事,追求你的欲望,就像是在树上寻找鱼一样荒谬。

1.XXX通过安抚百姓实行王道,没有谁能阻挡得了。

2.我并不是吝啬钱财才拿只羊去替换牛,难怪百姓要说我吝啬哩。

3.没有关系,这正是仁爱之道,因为您只见到牛没有见到羊。

4.现在大王您一片仁心施于禽兽,而百姓却一无所得,这是什么原因呢?5.难道您要拿起武器,危害您的臣下和士兵,和诸侯结下深仇大恨,然后才快活吗?6.一车木柴看不见,是不愿用视力;百姓不被爱护,是您不愿广施恩泽。

7.尊奉自家的长辈,推广开去也尊奉人家的长辈;自家的孩子,推广开去也人家的孩子。

只要这样做,天下就能够掌握在我们的手中。

8.按照你的喜好去做事,追求你的欲望,就像是在树上寻找鱼一样荒谬。

删除了第四段,因为它只是一个提问,没有实际内容。

对于其他段落,只是进行了小幅度的改写,使得表达更加清晰,语言更加通顺。

D.谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

颁:通“斑”,宣扬、传播。

解释:颁白者不负戴于道路,指的是传播孝悌之义的人不会受到责备或指责,而不是宣扬孝悌之义的方式。

正确的解释应该是:颁:宣布、传播。

剔除下面文章的格式错误,删除明显有问题的段落,然后再小幅度的改写每段话。

A。

放辟邪侈,无不为已矣:通“矣”,语气助词。

B。

焉有仁人在位,罔民而可为也?罔:通“”,XXX,犹言陷害。

C。

颁白者不负戴于道路矣。

颁:通“斑”,黑白相间。

D。

则盍反其本矣!盍:通“盖”,“何不”的合音字。

A。

放弃奢侈,无不为自己着想。

B。

怎么可能有一个仁德的人掌权,却不为民众着想呢?这就是陷害。

C。

道德高尚的人不会在道路上做出不负责任的行为。

D。

那就回到最初的本源吧!为什么不呢?8.加粗词意义不相同的一组是A。

放弃奢侈,无不为自己着想。

怎么可能有一个仁德的人掌权,却不为民众着想呢?这就是陷害。

《齐桓晋文之事》同步练习一、选择题1.下列词语书写全部正确的一项是()A.舆薪唒笑铿尔不敏B.疱厨孝悌剨然踌躇C.便甓商贾莅临秋豪D.戚戚褊小吾惛挟嫌2.下列句子加点词解释正确的一项()A.百姓皆以王为爱也爱:喜爱B.莅中国而抚四夷也莅:莅临C.焉有仁人在位,罔民而可为也罔:陷害D.天下之欲疾其君者,皆欲赴诉于王疾:疾病3.下列句子中虚词意义和用法判断正确的一项是()①故民之从之也轻②鸡、豚、狗、彘之畜③然后从而刑之④然后驱而之善A.①②两个“之”字相同③④两个“而”字也相同B.①②两个“之”字相同③④两个“而”字不同C.①②两个“之”字不同③④两个“而”字也不同D.①②两个“之”字不同③④两个“而”字相同4.下列句子中加点的字的解释,不正确的一项是()A.若无罪而就死地就:走向B.挟太山以超北海超:超过C.度,然后知长短度:丈量D.无恒产而有恒心恒:长久5.下列句子中,加点词语的意思与现代汉语相同的一项是()A.夫子喟然叹曰B.因其固然C.百姓皆以王为爱也D.所见无非牛者二、文言文阅读阅读下面的文言文,完成下面小题。

曰:“然则王之所大欲可知已:欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。

以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。

”王曰:“若是其甚与?”曰:“殆有甚焉。

缘木求鱼,虽不得鱼,无后灾;以若所为,求若所欲,尽心力而为之,后必有灾。

”曰:“可得闻与?”曰:“邹人与楚人战,则王以为孰胜?”曰:“楚人胜。

”曰:“然则小固不可以敌大,寡固不可以敌众,弱固不可以敌强。

海内之地,方千里者九,齐集有其一。

以一服八,何以异于邹敌楚哉?盖亦反其本矣?今王发政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之涂,天下之欲疾其君者皆欲赴诉于王。

其若是,孰能御之?”王曰:“吾惛,不能进于是矣。

愿夫子辅吾志,明以教我。

我虽不敏,请尝试之。

”曰:“无恒产而有恒心者,惟士为能。

若民,则无恒产,因无恒心。

必修下册-第一单元-第1课-《齐桓晋文之事》随堂练习A学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、文言小题1.对加点词解释不正确的一项是()A.若民,则无恒产,因无恒心。

因:就、随之。

B.放辟邪侈,无不为已。

侈:奢侈。

C.明君制民之产,必使仰足以事父母制:规定。

D.此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉?赡:足。

2.对下列句子中加点词的解释,有错误的一项是()A.仲尼之徒无道桓文之事者(说、说道)保民而王(安、安抚)B.百姓皆以王为爱也(吝啬)王若隐其无罪而就死地(伤痛、哀怜)C.足以察秋毫之末(视力)度,然后知长短(估量,考虑)D.天下之欲疾其君者(憎恨)我虽不敏,请尝试之(聪慧、通达)3.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()A.①为不用力焉②为长者折枝B.①一羽之不举②以及人之老C.①不足以举一羽②推恩足以保四海D.①天下可运于掌②功不至于百姓4.下列句子中加横线的“之”字的意义和用法,与其他不同的一句是()A.故民之从之也轻 B.齐桓晋文之事,可得闻乎?C.故王之不王,不为也 D.王无异于百姓之以王为爱也5.下列句中加点词语的解释错误的一项是()A.若寡人者,可以保民乎哉若:至于,连词B.若无罪而就死地若:好像,动词C.王若隐其无罪而就死地若:如果,连词D.以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也若:如此,代词6.下列选项中加点的通假字解释不正确的一项是()A.刑于寡妻,至于兄弟。

刑:通“型”,作榜样B.无以,则王乎?以:通“已”,止C.行旅皆欲出于王之涂涂:通“途”,路途D.盖亦反其本矣!盖:通“盍”,为何7.下列句中加点词语的意思与现代汉语意思相同的一项是()A.仲尼之徒无道桓文之事者 B.一羽之不举,为不用力焉C.王无异于百姓之以王为爱也 D.无伤也,是乃仁术也8.下面加点的词语活用现象不相同的一项的是()A.以小易大,彼恶知之轻暖不足于体与B.老吾老,以及人之老弱固不可以敌强C.欲辟土地,朝秦楚抑王兴甲兵,危士臣D.权,然后知轻重刑于寡妻,至于兄弟9.“宜乎百姓之谓我爱也”一句的主语是()A.宜 B.百姓 C.我 D.百姓之谓我爱10.下列各句中,句式特点与其他三项不同的一项是()A.不吾知也 B.何由知吾可也C.宜乎百姓之谓我爱也 D.臣未之闻也11.下列各项中,两句的文言句式不相同的一项是()A.舆薪之不见/莫之能御也B.构怨于诸侯,然后快于心与/此心之所以合于王者C.王无异于百姓之以王为爱也/宜乎百姓之谓我爱也D.大王来何操/未之有也12.下列文学常识表述错误的一项是()A.孟子,名轲,字子舆,战国时邹(今山东邹城)人。

2齐桓晋文之事课时作业(含解析)1.2齐桓晋文之事课时作业一、古代诗歌阅读阅读下列文字,完成下列小题。

野菊李商隐苦竹园南椒坞边,微香冉冉泪涓涓。

已悲节物同寒雁,忍委芳心与暮蝉?细路独来当此夕,清尊相伴省①他年。

紫云②新苑移花处,不取霜栽③近御筵。

【注】①省:记,忆。

②紫云:指代中书省。

令狐楚、令狐绚父子曾对李商隐有知遇之恩,令狐绚时任中书舍人。

③霜栽:指野菊。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A.这首诗和《锦瑟》一样,都体现了作者诗歌幽约细美的艺术风格。

B.竹、椒、雁、蝉等意象凄美,寓情于景是本诗最主要的表现手法。

C.颈联将“此夕”与“他年”对照,暗含着作者对身世的无限感慨。

D.尾联表面写野菊不被人取用,实则暗指旧友不能向朝廷引荐自己。

2.本诗第二句“微香冉冉泪涓涓”历来为人称道,请赏析此句的妙处。

二、选择题3.下列词语中加点字的读音,完全正确的一项是()A.忖度(dù)哂之(xī)舞雩(yú)喟然(kuì)B.觳觫(shù)便嬖(biàn)邪侈(chǐ)庠序(yán ɡ)C.庖厨(páo)肯綮(qìn)怵然(shù)大郤(xì)D.章甫(fǔ)褊小(biǎn)中音(zhòng)铿尔(kēng)4.下列句子中虚词意义和用法判断正确的一项是()①故民之从之也轻____________ ②鸡、豚、狗、彘之畜③然后从而刑之____________ ④然后驱而之善A.①②两个“之”字相同③④两个“而”字也相同B.①②两个“之”字相同③④两个“而”字不同C.①②两个“之”字不同③④两个“而”字也不同D.①②两个“之”字不同③④两个“而”字相同5.下列各组句子中,加点的词语的意义和用法相同的一组是()A.庖丁为文惠君解牛为之踌躇满志B.若如前为寿____________若使烛之武见秦君C.臣以神遇而不以目视以羊易之D.而刀刃若新发于硎善刀而藏之三、选择题组阅读下面的文字,完成下面小题。