2021届高三历史一轮复习之中国近现代社会生活的变迁

- 格式:ppt

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:7

专题17 中国近现代社会生活的变迁【2021年】1. (2021·全国乙卷)土改后,太行山区某农民要买一头驴,谈好价钱后,他表示要回家和妻子商量,理由是“我们村上好多人家都立下了新规矩,男的开支一斗米以上要得到女人的同意,女人开支二升米以上要得到男人的同意”。

这件事可以反映出,当时解放区A. 男尊女卑观念消亡B. 家庭成员经济地位发生变化C. 按劳分配得到实施D. 传统的社会伦理秩序被颠覆【答案】B【解析】根据材料,土改后,太行山区农民买了驴,要和妻子商量,理由是村中规矩,男人开支一斗米以上须经女人同意,并且男人支配粮食的上限高于女人。

女人经过土改分得土地,经济地位有所上升,故而家庭地位有所上升,故B正确。

土改后,男尊女卑观念并没有完全消失,故A错误;在公有制范围内,多老多得少老少得的原则是按劳分配,材料与按劳分配无关,故C错误;传统的社会伦理包括父子、君臣、夫妇、朋友等关系,这些在土改后并没有颠覆,故D错误。

2. (2021年1月浙江选考)下图为光绪三十四年《日新画报》刊登的画作,画中有“大姑娘拿着风筝来回奔跑,实在不好看。

但分人家有点规矩,绝不能让姑娘在满街上疯跑啊!咳!此事不但因女学堂不甚发达,而于警务亦有妨害(其害乃电线电灯等类),岂不是无形的危险吗”等字样。

此画反映A. 近代男子传统服饰的变革B. 女子普遍走出家庭步入社会C. 西方文明成果已经传入中国D. 新文化运动批判旧礼教和旧道德【答案】C【解析】根据“而于警务亦有妨害(其害乃电线电灯等类)”可知当时西方的电线电灯已经传入中国,即西方文明成果已经传入中国,故选C;由图示内容可以看出,图中男子的服饰还是中国传统服饰,排除A;“普遍”的说法过于夸张,排除B;光绪三十四年(1908年)新文化运动尚未开始,排除D。

3.(2021年6月浙江选考)1910年,上海某刊载:“一车辟易人百千,双轮足值价万钱。

汽声呜呜向前进,按机四顾心雄然。

第19讲从计划经济到市场经济及对外开放格局的初步形成从计划经济到市场经济[主干整合·厘清史实]一、伟大的历史转折——中共十一届三中全会1.背景(1)“文化大革命”对经济的破坏及“文化大革命”后国民经济的停滞,人民生活没有得到改善。

(2)1978年关于真理标准问题的讨论,为会议的召开奠定了思想基础。

(3)邓小平作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话,为会议确立了指导思想。

2.召开:1978年12月,北京。

3.内容(1)是中华人民共和国历史上的伟大转折,标志着党和国家的工作重心从“以阶级斗争为纲”转移到以经济建设为中心上来。

(2)是建设中国特色社会主义道路的起点,揭开了改革开放的序幕。

(3)标志着中国进入社会主义现代化建设新时期,是20世纪中国第三次历史性转变。

二、经济体制改革1.农村改革(1)主要内容民生活水平,促进了城市的改革。

家庭联产承包责任制并没有改变土地公有制,农民对土地只有使用权和经营权,而没有所有权。

该制度与当时的生产力水平相适应;使农村产业结构调整的措施不是家庭联产承包责任制,而是发展乡镇企业、非农产业。

2.城市经济体制改革(1)开展:1984年以后全面展开;中心环节是增强企业活力,把企业搞活。

(2)内容(1)背景①20世纪80年代末到90年代初,改革开放面临复杂的国内外形势,改革进入关键时期。

②1992年初,邓小平发表“南方谈话”,提出要搞好社会主义的市场经济。

(2)过程①经济增长:年均9%的增长速度使中国成为世界上经济增长速度最快的国家。

②人民生活:不但解决了温饱问题,而且从总体上已达到小康水平。

我国的经济体制改革在经历了20世纪80年代初以农村改革为重点的第一阶段,和80年代中后期以城市为重点、城乡联动和全面改革,以20世纪中共十四大为标志,改革进入了新阶段。

……新阶段是改革的攻坚阶段,是以建立新体制为主要使命的阶段。

——宁可主编《中国经济发展史》[素养提升·融会贯通]►探究1 农村经济体制改革史料一用农民的话来说:“大包干、大包干,直来直去不拐弯,完成国家的,交足集体的,剩多剩少全都是自己的”;农民取得了对农产品的实际支配权。

专题四中国近现代社会生活的变迁一物质生活和社会习俗的变迁一、近代以来中国服饰的变化(b)1.变化趋势:由拘谨、保守、呆板、等级森严逐渐向美观、适体、方便、平民化转变。

2.变化表现(1)长袍马褂是近代男子的通常服饰,20 世纪上半叶仍然流行。

(2)西装在鸦片战争后传入中国,民国成立后流行开来,成为男子的礼服之一。

(3)辛亥革命后,孙中山综合了西式服装与中式服装的特点,设计出中山装。

此后几十年,中山装大为流行,成为中国男子喜欢的标准服装。

(4)晚清普通女子着装宽松肥大,近代女性服装开始向合身适体、短袍窄袖方向发展,20 世纪20 年代之后,人们吸收西方服饰的长处,对旗袍进行了多次改革与创新,使旗袍成为城镇新潮女性的日常着装。

(5)近代服饰变化的特征:中式与西式、传统与现代服饰并存,呈现中西合璧、土洋并存。

3.新中国服饰变化(1)新中国成立后到20 世纪60 年代中期:穿衣打扮与政治生活紧密地联系在一起,中山装、苏式服装列宁装和连衣裙受到青睐。

(2)20 世纪60 年代中期至70 年代末:民众服饰的式样和颜色趋于单调,军装和“干部服”盛行,蓝、绿、黑、白成为服装的主要颜色。

(3)改革开放以后:随着社会生产力的不断发展和港台、欧美等文化的影响,人们对服饰的要求开始由穿得暖向穿得好、穿得时尚、穿得个性过渡。

人们可以根据自身的审美情趣、经济能力选择自己喜欢的服饰。

二、近代以来中国主要社会习俗的变化(b)1.影响因素:(1)外因:西方列强入侵;工业文明冲击;外来文化影响等。

(2)内因:政治变革(如辛亥革命、新中国成立等);经济结构的变动及经济发展(如自然经济的解体、近代工业的出现、改革开放等);思想解放(如新文化运动)。

2.主要表现(1)婚姻礼俗:①清末民初,一批受过新思潮熏陶的青年男女开始反对包办婚姻,主张婚姻自主。

婚姻礼俗也开始删繁就简,仿效西方的新式婚礼。

②新中国成立后,恋爱自由、婚姻自主成为一种时尚。

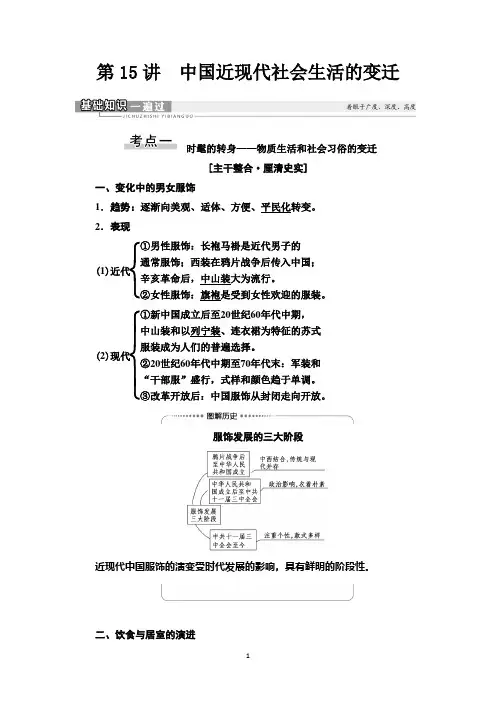

第15讲 中国近现代社会生活的变迁时髦的转身——物质生活和社会习俗的变迁[主干整合·厘清史实]一、变化中的男女服饰1.趋势:逐渐向美观、适体、方便、平民化转变。

2.表现(1)近代⎩⎨⎧①男性服饰:长袍马褂是近代男子的通常服饰;西装在鸦片战争后传入中国;辛亥革命后,中山装大为流行。

②女性服饰:旗袍是受到女性欢迎的服装。

(2)现代⎩⎪⎨⎪⎧①新中国成立后至20世纪60年代中期,中山装和以列宁装、连衣裙为特征的苏式服装成为人们的普遍选择。

②20世纪60年代中期至70年代末:军装和“干部服”盛行,式样和颜色趋于单调。

③改革开放后:中国服饰从封闭走向开放。

服饰发展的三大阶段近现代中国服饰的演变受时代发展的影响,具有鲜明的阶段性。

二、饮食与居室的演进1.并行于世的中西餐(1)中餐:四大菜系,即鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜。

(2)西餐:鸦片战争后,西餐传入中国,出现了中西餐并行于世的局面。

2.居室建筑(1)传统居室:四合院是北方地区的典型民居。

(2)西式住房:鸦片战争后,在租界等外国人集中居住区,西式住房开始大量出现;20世纪30年代前后,京、津等地开始出现完全欧化的新式住宅。

三、习俗风尚的变革1.背景:辛亥革命、新文化运动、中华人民共和国的成立以及改革开放等。

2.表现(1)婚丧礼俗:清末民初,新青年男女开始主张婚姻自主,仿效西方的新式婚礼。

中华人民共和国成立后,开始用火葬代替土葬。

(2)社交礼仪:中华民国成立后,点头鞠躬握手取代了传统的跪拜作揖。

(3)思想观念:女子获得受教育权利并步入社会。

近现代中国社会生活变迁的原因中国最早赴美留学幼童,因为辫子,受到美国孩子的嘲笑,纷纷剪辫易服。

1881年下令撤回中国,穿西服成为一大罪状。

——刘志琴《服饰变迁——非文本的社会思潮》[素养提升·融会贯通]►探究物质生活与社会习俗的变化史料一光绪年间的黄浦江畔,房屋多为西式,轩敞华丽,有高至六七层者,钟楼矗立,烟囱如林,入夜则灯火辉煌,明如白昼。

第18讲中国近现代社会生活的变迁考点一物质生活和社会习俗的变迁一、近代以来中国服饰的变化——(b)1.影响因素:辛亥革命、新文化运动、新中国的成立及改革开放等。

2.主要表现(1)婚俗:清末民初,青年男女主张婚姻自主,仿效西式婚礼。

新中国成立后,恋爱自由,婚姻自主成为一种时尚。

(2)丧礼:趋于简化,出现西方色彩的新式丧礼。

(3)其他:民国后开展了剪辫易服、迫令放足等活动。

公历在官方活动中得以实施。

点头鞠躬取代传统的跪拜作揖,握手逐渐成为社交场合的常见礼节。

社会生活变迁的易误点(1)西式服饰传入中国,引发服饰变革,但并没有完全取代中式服饰,而是中西服饰并行。

(2)清朝缠足陋俗最盛,但清政府并不支持缠足,还多次下令废除缠足。

(3)允许臣民自由剪发的最早时间是清朝末年,而不是辛亥革命后。

探究点近现代社会生活的变迁及原因【史料研读】史料一近代中国社会生活变迁简表史料二在北京以及各省省会城市,出现了所谓“四合院欧化”,即在保留传统四合院的基本格局上搞点洋化:简单的装扇玻璃窗代替格子糊纸绢,复杂的搞点外国式柱子……如此,既存四合院之传统格局,又吸收西式房屋之优点情调。

可谓中西合璧,相得益彰。

——《图说中国百年社会生活变迁》探究:根据以上史料,概括近代以来中国社会生活在哪些方面发生了变化,指出社会生活变化的特点,并指出导致变化的外部因素。

[提示]变化方面:服饰、建筑、饮食、交通、婚礼习俗。

特点:中西合璧,相得益彰;既保存传统,又吸收西方优点。

外部因素:受西方外来因素的影响。

中国近现代社会生活变化的原因(1)外来文化的影响和中西文化的交融:例如,鸦片战争后西方的生产方式和生活习俗传入,改革开放后中西文化的交流。

(2)近代以来社会政治变革和民主思潮的推动:例如,戊戌变法、辛亥革命、新文化运动、五四运动、新中国的成立、“文化大革命”、改革开放等社会政治变革影响了社会习俗的变化。

(3)社会经济的发展:例如,自然经济的瓦解、近代民族工业的产生和发展、改革开放后生产力的迅速发展等。

第19课时 中国近现代社会生活的变迁1.了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

2.了解中国近代以来交通、通信工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。

3.以我国近现代报刊、影视和互联网的逐渐普及为例,说明大众传播媒体的发展给人们生活方式带来的巨大变化。

1.近代中国物质生活和社会习俗的变迁:①影响近代中国物质生活和社会习俗变迁的原因;②变迁的特点。

2.近代中国交通、通信工具的进步:近代交通与通信发展进步的表现。

3.近现代中国大众传媒的进步:①大众传媒的发展与进步;②各种传媒的优势与特点。

对应学生用书P99,物质生活和社会习俗的变迁1.服饰变化(1)趋势:由拘谨、保守、呆板、等级森严向美观、适体、方便、平民化转变。

(2)表现⎩⎪⎨⎪⎧近代⎩⎪⎨⎪⎧①男性:长袍马褂、西装、中山装。

②女性:改良后的旗袍。

20世纪50年代至60年代中期⎩⎪⎨⎪⎧①以列宁装和连衣裙为特征的苏式服装一度受到青睐。

②民众服饰趋于单调,军装和“干部服”盛行。

改革开放后⎩⎪⎨⎪⎧①对服饰的要求由穿得暖向穿得好过渡。

②中国服饰从封闭走向开放。

2.饮食文化变化(1)中餐:四大菜系,即鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜。

(2)西餐:鸦片战争后,西餐传入中国,出现了中西餐并行的局面。

3.居室建筑变化(1)传统居室:四合院是北方地区的典型民居。

(2)西式住房:鸦片战争后,在租界,西式住房开始大量出现;20世纪30年代前后,出现欧化的新式住宅。

4.社会习俗变化(1)背景:辛亥革命、新文化运动、新中国的成立以及改革开放等对社会习俗变革产生的影响。

(2)表现⎩⎪⎨⎪⎧婚丧礼俗⎩⎪⎨⎪⎧①清末民初,新青年男女开始反对包办婚姻,主张婚姻自主,仿效西式婚礼。

②新中国成立后,开始用火葬代替土葬。

社交礼仪:民国初,采用西方的握手和鞠躬,取代跪拜礼;在称呼上,用先生和同志, 取代老爷和大人。

受欧风美雨的潜移默化影响和维新思潮、革命思潮的推动,近代中国物质生活的变化主要反映在衣食住行等方面,社会习俗的变化主要反映在婚丧嫁娶和社交礼仪等方面。

专题四中国近现代社会生活的变迁物质生活和社会习俗的变迁考点要求:近代以来物质生活和社会习俗变化的表现及其影响因素。

一、近代社会生活变迁1、变迁原因(1)外因:鸦片战争后,西方文化的冲击和民主思潮的影响;(2)内因:①中国民族资本主义的发展;②近代中国政治运动(戊戌变法、辛亥革命等)的影响;③民国政府的推动。

2、变迁表现(1)饮食:①鸦片战争后,在通商口岸和一些大城市里开始出现西餐馆,②还有面包房、咖啡店,吃西餐成为有钱人的时尚。

(2)服饰①鸦片战争以后,洋布洋装渐渐进入中国城市。

②留美幼童穿着西服,剪掉辫子,揭开了“断发易服”的序幕。

③辛亥革命以后,孙中山结合中西样式设计中山装,受到新派人士的欢迎。

辛亥革命前后的“断发易服”不仅是移风易俗,还带有反清革命的色彩。

④20世纪二三十年代,中国服装五花八门。

西服、粗布大衫、旗袍并存,学生装在青年人中成为文化教养的象征、裙子在大城市流行起来。

(3)居住:中国官员和商人开始建起欧式洋房或中西合璧豪宅。

(4)习俗——“废止缠足”与婚姻习俗①“废止缠足”:戊戌变法时的维新派,主张“断发易服”“废止缠足”。

南京民国临时政府成立后,颁布剪辫易服和废止缠足等法令。

②婚姻自由:戊戌变法时期维新派主张改革传统婚姻制度;清末民初一批受过新思潮熏陶的青年男女开始反对包办婚姻,主张婚姻自由、婚礼简化。

大城市里,婚丧仪式由烦琐愚昧改为简约文明。

但广大农村仍沿袭传统的风俗习惯。

3、变迁特征:中西合璧,地区发展不平衡,农村依然沿袭传统。

二、新中国社会生活新风尚1、改革开放前(20世纪50~70年代)(1)物质生活:生活必需品凭票证供应,总体生活水平低。

(原因:计划经济产物;物资缺乏)(2)社会风尚:勤俭节约、无私奉献。

2、改革开放后交通、通讯工具的进步考点要求:(1)近代以来铁路公路的建设;(2)交通和通讯工具的变革与发展。

一、交通工具的进步1、铁路和火车(1)19世纪70年代,外国人修筑淞沪铁路,不久被拆。

中国近现代社会生活的变迁一、单选题1.晚清时期,“外洋”一词的内涵发生了重大变化。

嘉庆道光时期,“外洋”一词多指“中国近海”;同治、光绪时期,“外洋”一词则更多地代指“欧美等外国”。

这一变化表明()A.西学东渐带来了近代外交理念B.清末新政丰富了地理知识C.民族危机冲击了国人传统认知D.政权更迭影响了政治立场2.京绥铁路沿线生产的谷物,在没有铁路之前基本上是供本地区食用的。

铁路通车之后,沿线所产谷物的4/5由京绥铁路转运到京汉、津浦、京奉等铁路沿线进行销售。

这说明()A.交通工具的变革提升了粮食产量B.华北最早建成发达的铁路网C.铁路建设促进了农产品的商品化D.粮食成为北方市场主要商品3.与西方第一部电影《火车进站》不同,中国第一部电影是北京丰泰照相馆于1905年拍摄的戏曲舞台纪录片《定军山》。

这体现了()A.中国电影题材广泛B.北京率先受到西方文化冲击C.中国电影事业的起步D.电影推动了京剧艺术的发展4.1909年11月《申报》刊登过广告称:今日起按日排印情节奇幻、描写真实,足以警醒女界的社会小说《自由女》;1910年1月又刊登《中国新女豪》的广告:是书以改良女俗为宗旨,提倡天赋人权独立的自由。

由此推断()A.社会改良思潮深入人心B.救亡图存与女性解放渐趋一致C.大众传媒促进女性解放D.营销手段迎合了社会普遍心理5.“国民”一词在1903年和1905年的中国,使用竟分别达到4000次和3500次左右。

以“国民”命名的报纸、期刊、学会、学校也大量出现,以致有文章指出“近世有叫号于志士,磅礴于国中之一绝大名词,曰:‘国民’”。

这反映出当时()A.民主共和观念深入人心B.国民意识已经普遍觉醒C.新文化运动的蓬勃发展D.培育国家观念的迫切性6.光绪二十六年(1900年),中国第一家啤酒厂在哈尔滨建成;光绪二十九年(1903年),东北地区出现第一家比较完备的西餐厅;光绪三十一年(1905年),大连、哈尔滨等地相继出现日本餐馆;20世纪的前10年里,汽水、酸奶制品、冰棍、冰糕、冰淇淋等制造厂也开始在东北大量出现,据此可知,清末()A.西餐文化开始传入东北B.东北冷饮产业发展迅速C.东北饮食文化发生变化D.东北民族工业领先全国7.一位英国人漫步在1859年广州的街头,他看见很多中国姑娘的穿着打扮像极了英国的贵妇,你认为他最可能看到的现象是()A.戴着曼彻斯特式的头巾B.穿着鲜艳的布拉吉C.披着灰色的列宁装D.身着正规的绿军装8.民国初期,国人中有穿长衫、马褂的,有穿西装、中山装的,也有的人中西服装混穿,上身着西装,下身则着中裤扎绑腿。

第15讲 中国社会主义建设道路的探索曲折前进——中国社会主义建设道路新探索[主干整合·厘清史实]一、社会主义经济体系的初步建立1.国民经济恢复(1)时间:1949—1952年。

(2)背景①帝国主义、封建主义的长期掠夺、压迫。

②国民政府肆意搜刮。

③多年战争的破坏。

(3)完成:到1952年,工农业生产超过历史最高水平。

(4)意义:为国家的工业化准备了条件。

2.第一个五年计划(1)时间:1953—1957年。

(2)内容①优先发展重工业。

②有步骤地对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造。

(3)成就:鞍山钢铁公司三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳飞机制造厂和沈阳第一机床厂。

(4)意义:开始改变中国工业的落后面貌,奠定了社会主义工业化的初步基础。

3.三大改造(1)时间:1953—1956年。

(2)内容①农业:参加农业生产合作社,走集体化道路。

②手工业:参加手工业生产合作社。

③资本主义工商业:掀起全行业公私合营高潮。

(3)实质:生产资料私有制转变为社会主义公有制。

(4)意义:实现了从生产资料私有制到社会主义公有制的转变,初步建立起社会主义经济体系。

“过渡时期”的社会性质所谓过渡,是指中国从新民主主义社会向社会主义社会的过渡。

“过渡时期”,指的是1949年中华人民共和国的成立到1956年底社会主义改造完成,社会主义制度初步建立。

其社会性质是新民主主义社会,而不是社会主义社会。

二、社会主义建设道路的探索与失误1.成功探索——中共八大(1)背景:社会主义基本制度的建立。

(2)时间:1956年9月。

(3)内容①主要矛盾:人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

②主要任务:集中力量尽快地使中国由落后的农业国变为先进的工业国。

③经济建设方针:在综合平衡中稳步前进。

(4)评价:中共八大的路线是正确的,是党在探索社会主义建设道路过程中取得的重要成果。

专题四、中国近现代社会生活的变迁一、物质生活和社会习俗的变迁1、影响中国近代物质生活和社会习俗变化的因素:①中国近代工业的产生和发展②受西方民主思潮和生活方式的影响③政治变革和政府政策的推动④一些传统习俗不适合近代社会的发展趋势2、物质生活的变化(衣食住的变化)①衣:鸦片战争后,西式服饰传入中国。

中国传统的长袍马褂与西装革履并行不悖,中国出现服饰改良产生中西合璧的产物——中山装(辛亥革命后)和旗袍②食:鸦片战争后,西餐在通商口岸流行,成为上层社会的一种时尚③住:北京四合院为中国传统住宅,鸦片战争后,西式建筑在租界地区出现,中西合璧的里弄住宅,一些买办、资本家和达官显贵纷纷仿造花园式洋房。

3、社会习俗的变化:辛亥革命对礼仪的革新意义重大,体现了民主共和精神①交际礼仪的变化——用鞠躬、握手代替跪拜、作揖等礼节,用同志、先生等称呼代替大人、老爷等称呼,显示平等、自由等文明精神。

②婚俗礼仪的变化——倡导婚姻自由是新式婚俗的基本内容;但这一习俗的变化主要发生在通商口岸的知识层及官宦人家。

③丧葬礼俗的变化——丧礼趋于简化,出现了带有西方色彩的新式葬礼,由土葬向火葬改革。

二、交通和通信工具的进步1、交通工具的进步(1)轮船(以蒸汽机为动力):19世纪70年代,洋务派创办的轮船招商局成立,打破列强对江海运输业的垄断(2)火车:19世纪80年代,清政府修筑从唐山到胥各庄的铁路,是中国人修筑的第一条铁路,标志着中国铁路的诞生。

(3)汽车:20世纪初,汽车首先出现在上海,成为富贵上层人士的代步工具(4)飞机:1909,旅美华侨冯如制成中国第一架飞机,标志中国航空事业的开始2、通信工具的进步(1)有线电报:19世纪70年代,福建巡抚在台湾主持架设中国第一条有线电报。

有线电报主要用于军事目的(2)无线电报:20世纪初,上海崇明装置无线电台并设无线电报局。

无线电报则供官商通报。

(3)电话:南京政府在20世纪初在南京开办第一个电话局,开通第一部市内电话电话。