羧酸的还原和脱羧反应.

- 格式:pptx

- 大小:481.92 KB

- 文档页数:8

第十一章羧酸及其衍生物的结构与性质引言羧基()是羧酸的官能团,是由羰基和羟基组成的。

由于羰基的碳氧双键与羟基氧原子的共轭效应的作用,使羟基中氧原子电子向羰基转移,羟基的氢易离解而显酸性。

羧基中羟基也能被其它基团取代生成羧酸衍生物。

羧基是吸电子基,α-H具有活性,可以被卤代。

此外羧酸还能被还原和发生脱羧反应。

这里所讨论的羧酸衍生物主要是指羧基中羟基被取代后生成的酰卤(),酸酐(),酯(),酰胺()以及由酰胺脱水后生成的产物腈()。

在羧酸衍生物中羰基与卤素,酰胺基,烷氧基和氨基相连,由于卤素,氧原子和氮原子的负电性以及孤对电子的作用,使羰基碳上正电性不同,因此它们发生亲核反应性质也有差别。

羧酸衍生物还能发生还原反应。

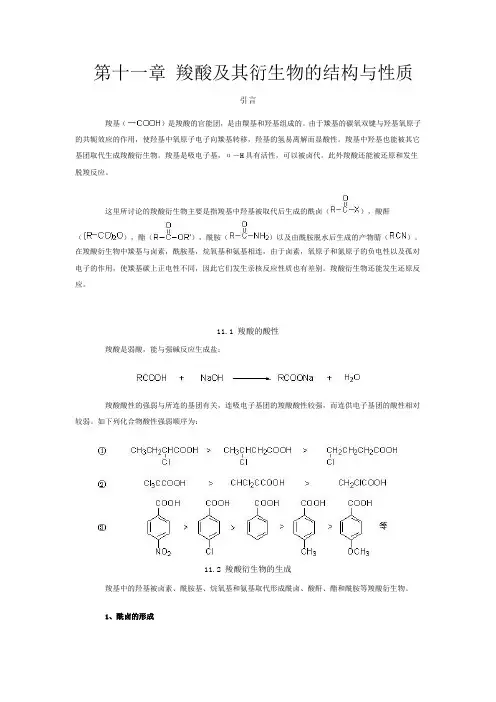

11.1 羧酸的酸性羧酸是弱酸,能与强碱反应生成盐:羧酸酸性的强弱与所连的基团有关,连吸电子基团的羧酸酸性较强,而连供电子基团的酸性相对较弱。

如下列化合物酸性强弱顺序为:11.2 羧酸衍生物的生成羧基中的羟基被卤素、酰胺基、烷氧基和氨基取代形成酰卤、酸酐、酯和酰胺等羧酸衍生物。

1、酰卤的形成羧酸与SO2Cl,PCl5,PCl3等氯化剂直接反应生成酰卤:因为POCl3沸点低易除去,此法可制备高沸点的酰氯。

H3PO3沸点高,可制备低沸点的酰氯。

该法产生的SO2,HCl易除去,因此生成的酰氯纯度高,后处理容易。

2、酸酐的形成羧酸在脱水剂(如乙酰氯、乙酸酐)存在下加热,失去一分子水而生成酸酐。

二元酸可以分子内脱水生成二酸酐:3、酯化反应羧酸和醇在催化剂(H2SO4、HCl或苯磺酸等)作用下回流生成酯:酯化反应由多种机理,在大多数情况下,是羧酸中羟基与醇中羟基氢结合生成水,表观上看是一种亲核取代反应,实际上是一个亲核加成-消除反应的机理:决定反应速度的一步是亲核加成,因此羧基中碳的正电性以及羧基所连的基团大小核亲核试剂R'OH中R'体积大小都影响反应的速度,下列羧酸与甲醇酯化反应的相对速度的快慢顺序为:4、形成酰胺的反应羧酸与氨立即反应生成盐,在加热条件下,脱水生成酰胺,生成酰胺的反应是可逆的,如果把生成的水从反应体系中除去,反应可趋于完全。

.精品羧酸反应总结PCl 3PCl 5 POCl 3 + HClSOCl 2SO 2 + HClH 3PO 3回流C O HO R'C O R O C 25C OR NH 2H NH 2H OR'C OR OR'+ H 2OH C OR OH+O R'COCl R+羧酸与氨或胺作用生成羧酸铵,加热后脱水得酰胺或N-取代酰胺。

R C O OH+NH 3R C OONH 4R C ONH 2+H 2O+CH 3C O OHNH 2OHOH-H 2O ΔCH 3C O NH羧基难还原,需用强还原剂LiAlH4可见,LiAlH4不还原孤立的>C=C<,B2H6能还原孤立的>C=C<。

脱羧反应(1)羧酸盐脱羧(2)α-碳原子上连有吸电子基的羧酸,受热易脱羧(3) Kolbe 反应电解羧酸盐溶液,在阳极发生烷基的偶合,生成烃。

(4)汉斯狄克法(5)二元酸加热后的变化规律Blanc 规则:在可能成环时总是较易形成较稳定的五元或六元环状化合物。

α-氢原子的卤代反应生成的α-卤代酸可以转化成各种取代酸:羧酸的制法伯醇或醛的氧化烃的氧化腈的水解由格氏试剂制备(CH 3)3C COOH(CH 3)3C CH 2OH LiAlH 4H 3O+Cl 3C COOH△CHCl 3 + CO 2C=O CH 2COOHC=O CH 3△+ CO 22 CH 3(CH 2)12COONa 电 解CH 3(CH 2)24CH 3CH 3Cl 2P Cl2P CH 2CHCOOH ClCCOOHClClCl Cl 2CH 3CH 2CH 2CH 2CH 3CH 2CH 2COOHCH 3CH 2CH 2KMnO 4H SO 4KMnO 4H SO 4KMnO 4CO 2H RCH 2+RCOOH H 2O++精品RCOOHH 2ORC OMgClO CO 2+RMgCl C 2H 5OC 2H 5甲基酮氧化羧酸衍生物酯与醇作用,仍生成酯,故又称为酯交换反应。

脱酸反应羧酸分子脱去羧基 (一COOH)放出二氧化碳的反应叫脱羧反应:R-COOH→RH+CO₂脱羧反应是有机化学的一类重要反应,随着研究的不断深入 , 对不同脱羧反应的机理与调控途径有了更细微的了解 ,脱羧反应的应用也越来越广,现已广泛地应用于化工、生物、医药、食品等领域。

脱羧反应之所以能够发生 ,是由其分子结构决定的。

一般情况下 ,羧酸中的羧基较为稳定 ,不易发生脱羧反应 ,但在特殊条件下 ,羧酸能脱去羧基(失去二氧化碳) 而生成烃。

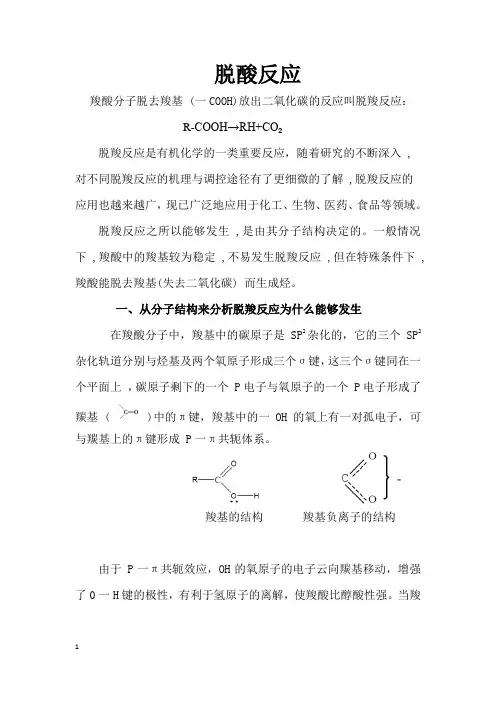

一、从分子结构来分析脱羧反应为什么能够发生在羧酸分子中,羧基中的碳原子是 SP2杂化的,它的三个 SP2杂化轨道分别与烃基及两个氧原子形成三个σ键,这三个σ键同在一个平面上,碳原子剩下的一个 P电子与氧原子的一个 P电子形成了羰基 ( )中的π键,羧基中的一OH的氧上有一对孤电子,可与羰基上的π键形成 P一π共轭体系。

羧基的结构羧基负离子的结构由于 P一π共轭效应,OH的氧原子的电子云向羰基移动,增强了0一H键的极性,有利于氢原子的离解,使羧酸比醇酸性强。

当羧基上的H离解后,P一π共轭作用更加完全,两个C一0键的键长完全平均化,羧酸根负离子更加稳定。

从上可见,羧酸分子结构的一个特点是:具有 P一π共轭效应的是比较稳定的部分,当受热时可以作为CO2整体脱去。

CO2脱去后,中心碳原子转为SP杂化,碳原子的两个SP杂化轨道分别与两个氧原子形成两个σ键,分子呈直线型,碳原子以未参与杂化的两个P轨道,分别与两个氧原子的 P轨道形成两个四电子三中心大π键(π43)。

这是一个非常稳定的结构。

从热力学的观点看,越稳定的越容易形成,所以脱羧反应能够发生。

脱羧反应的共价键断裂有两种方式:一种是异裂,即反应按离子型反应历程进行;一种是均裂,即反应按游离基型反应历程进行。

1、离子型反应历程大多数脱羧反应属于离子型反应历程。

有实验表明:这类脱羧反应属于单分子反应。

反应过程大致为:羧酸先离解生成羧酸根负离子和氢离子,羧基负离子()具有一个π43键一并且是一个供电的基团,使共价键发生异裂,生成烃基负离子并释放出CO2 ,最后烃基负离子获得氢离子使反应完成。

脱酸反应羧酸分子脱去羧基 (一COOH)放出二氧化碳的反应叫脱羧反应:R-COOH→RH+CO₂脱羧反应是有机化学的一类重要反应,随着研究的不断深入 , 对不同脱羧反应的机理与调控途径有了更细微的了解 ,脱羧反应的应用也越来越广,现已广泛地应用于化工、生物、医药、食品等领域。

脱羧反应之所以能够发生 ,是由其分子结构决定的。

一般情况下 ,羧酸中的羧基较为稳定 ,不易发生脱羧反应 ,但在特殊条件下 ,羧酸能脱去羧基(失去二氧化碳) 而生成烃。

一、从分子结构来分析脱羧反应为什么能够发生在羧酸分子中,羧基中的碳原子是 SP2杂化的,它的三个 SP2杂化轨道分别与烃基及两个氧原子形成三个σ键,这三个σ键同在一个平面上,碳原子剩下的一个 P电子与氧原子的一个 P电子形成了羰基 ( )中的π键,羧基中的一OH的氧上有一对孤电子,可与羰基上的π键形成 P一π共轭体系。

羧基的结构羧基负离子的结构由于 P一π共轭效应,OH的氧原子的电子云向羰基移动,增强了0一H键的极性,有利于氢原子的离解,使羧酸比醇酸性强。

当羧基上的H离解后,P一π共轭作用更加完全,两个C一0键的键长完全平均化,羧酸根负离子更加稳定。

从上可见,羧酸分子结构的一个特点是:具有 P一π共轭效应的是比较稳定的部分,当受热时可以作为CO2整体脱去。

CO2脱去后,中心碳原子转为SP杂化,碳原子的两个SP杂化轨道分别与两个氧原子形成两个σ键,分子呈直线型,碳原子以未参与杂化的两个P轨道,分别与两个氧原子的 P轨道形成两个四电子三中心大π键(π43)。

这是一个非常稳定的结构。

从热力学的观点看,越稳定的越容易形成,所以脱羧反应能够发生。

脱羧反应的共价键断裂有两种方式:一种是异裂,即反应按离子型反应历程进行;一种是均裂,即反应按游离基型反应历程进行。

1、离子型反应历程大多数脱羧反应属于离子型反应历程。

有实验表明:这类脱羧反应属于单分子反应。

反应过程大致为:羧酸先离解生成羧酸根负离子和氢离子,羧基负离子()具有一个π43键一并且是一个供电的基团,使共价键发生异裂,生成烃基负离子并释放出CO2 ,最后烃基负离子获得氢离子使反应完成。

脱酸反应羧酸分子脱去羧基(一 COOH 放出二氧化碳的反应叫脱羧反应:R-COO H RH+CO ?脱羧反应是有机化学的一类重要反应,随着研究的不断深入 , 对不同脱羧反应的机理与调控途径有了更细微的了解 ,脱羧反应的 应用也越来越广,现已广泛地应用于化工、生物、医药、食品等领域。

脱羧反应之所以能够发生,是由其分子结构决定的。

一般情况 下,羧酸中的羧基较为稳定,不易发生脱羧反应,但在特殊条件下, 羧酸能脱去羧基(失去二氧化碳)而生成烃。

一、从分子结构来分析脱羧反应为什么能够发生在羧酸分子中,羧基中的碳原子是 SP 2杂化的,它的三个SP 2杂化轨道分别与烃基及两个氧原子形成三个 (T 键,这三个(T 键同在一 个平面上,碳原子剩下的一个P 电子与氧原子的一个P 电子形成了 羰基(')中的n 键,羧基中的一 0H 的氧上有一对孤电子,可 与羰基上的n 键形成P 一 n 共轭体系。

由于P 一 n 共轭效应,0H 的氧原子的电子云向羰基移动,增强 了 0一H 键的极性,有利于氢原子的离解,使羧酸比醇酸性强。

当羧羧基的结构羧基负离子的结构基上的H 离解后,P 一n 共轭作用更加完全,两个C 一0键的键长完 全平均化,羧酸根负离子更加稳定。

从上可见,羧酸分子结构 的一个特点是:具有P 一n 共轭效应 —0的 是比较稳定的部分,当受热时可以作为 CQ 整体脱去。

CO 脱去后,中心碳原子转为 SP 杂化,碳原子的两个SP 杂化轨 道分别与两个氧原子形成两个。

键,分子呈直线型,碳原子以未参 与杂化的两个P 轨道,分别与两个氧原子的P 轨道形成两个四电子 三中心大n键(n 43)。

这是一个非常稳定的结构。

从热力学的观点看, 越稳定的越容易形成,所以脱羧反应能够发生。

脱羧反应的共价键断裂有两种方式: 一种是异裂,即反应按离子型反应历程进行;一种是均裂,即反应按游离基型反应历程进行。

1、离子型反应历程大多数脱羧反应属于离子型反应历程。

一、有机羧酸的结构有机羧酸(carboxylic acid)是由羧基(-COOH)和与之相连的有机基团组成的一类有机物。

羧基由一个碳原子与一个氧原子以及一个氢原子组成,形式上可以表示为-COOH。

常见的有机羧酸的结构如下所示:甲酸 HCOOH醋酸 CH3COOH丙酸 C2H5COOH草酸 HOOC-COOH苹果酸 HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH乙酰水杨酸 CH3CO-OC6H4COOH肉豆蔻酸 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH二、有机羧酸的性质1. 物理性质有机羧酸大多为无色或淡黄色的液体,具有刺激性气味。

它们可以溶解在水中,生成羧酸离子(-COO-)和氢离子(H+)。

2. 化学性质(1)酸性有机羧酸具有明显的酸性,可以与碱反应生成盐和水。

它们还可以和醇发生酯化反应,生成酯。

(2)氧化性有机羧酸可以被氧化成相应的一元醛或二元醛。

(3)脱羧反应在适当的条件下,有机羧酸可以发生脱羧反应,生成相应的烯烃。

(4)其它反应有机羧酸还可以发生取代反应、缩合反应等。

有机羧酸的合成方法主要有以下几种:1. 从烷烃氧化得到有机醛,再通过氧化得到有机羧酸。

2. 从烯烃发生羟基化反应得到β-羟基酰基,再进行氧化得到有机羧酸。

3. 从酮发生氰基化反应得到羰基氰化物,再水解得到有机羧酸。

4. 从卤代烷发生碱催化的羧基化反应。

四、有机羧酸的应用有机羧酸在食品、医药、化工等领域有着广泛的应用。

1. 食品添加剂有机羧酸可以用作食品的酸味增强剂、抗氧化剂等。

2. 医药领域有机羧酸可以制备药物原料,也可以用作药物的中间体。

3. 化工领域有机羧酸可以用作溶剂、助剂等。

五、有机羧酸的生物学功能有机羧酸在生物体内具有重要的生理功能,常见的有机羧酸如乙酸、柠檬酸、苹果酸等在生物体内作为代谢产物参与到某些代谢途径中,起着重要的生理作用。

在生命体内,有机羧酸不仅作为营养物质存在,而且还作为一种代谢产物,参与能量代谢、脂肪代谢等重要的生物学过程。

脱酸反应羧酸分子脱去羧基 (一COOH)放出二氧化碳的反应叫脱羧反应:R-COOH→RH+CO₂脱羧反应是有机化学的一类重要反应,随着研究的不断深入 , 对不同脱羧反应的机理与调控途径有了更细微的了解 ,脱羧反应的应用也越来越广,现已广泛地应用于化工、生物、医药、食品等领域。

脱羧反应之所以能够发生 ,是由其分子结构决定的。

一般情况下 ,羧酸中的羧基较为稳定 ,不易发生脱羧反应 ,但在特殊条件下 ,羧酸能脱去羧基(失去二氧化碳) 而生成烃。

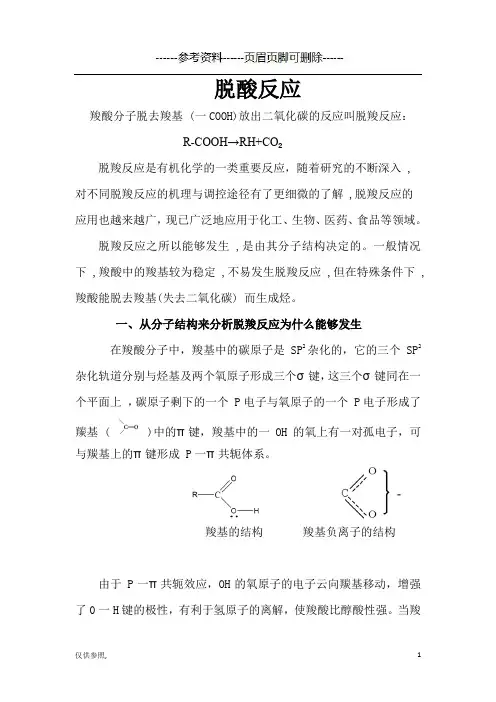

一、从分子结构来分析脱羧反应为什么能够发生在羧酸分子中,羧基中的碳原子是 SP2杂化的,它的三个 SP2杂化轨道分别与烃基及两个氧原子形成三个σ键,这三个σ键同在一个平面上,碳原子剩下的一个 P电子与氧原子的一个 P电子形成了羰基 ( )中的π键,羧基中的一OH的氧上有一对孤电子,可与羰基上的π键形成 P一π共轭体系。

羧基的结构羧基负离子的结构由于 P一π共轭效应,OH的氧原子的电子云向羰基移动,增强了0一H键的极性,有利于氢原子的离解,使羧酸比醇酸性强。

当羧基上的H离解后,P一π共轭作用更加完全,两个C一0键的键长完全平均化,羧酸根负离子更加稳定。

从上可见,羧酸分子结构的一个特点是:具有 P一π共轭效应的是比较稳定的部分,当受热时可以作为CO2整体脱去。

CO2脱去后,中心碳原子转为SP杂化,碳原子的两个SP杂化轨道分别与两个氧原子形成两个σ键,分子呈直线型,碳原子以未参与杂化的两个P轨道,分别与两个氧原子的 P轨道形成两个四电子三中心大π键(π43)。

这是一个非常稳定的结构。

从热力学的观点看,越稳定的越容易形成,所以脱羧反应能够发生。

脱羧反应的共价键断裂有两种方式:一种是异裂,即反应按离子型反应历程进行;一种是均裂,即反应按游离基型反应历程进行。

1、离子型反应历程大多数脱羧反应属于离子型反应历程。

有实验表明:这类脱羧反应属于单分子反应。

反应过程大致为:羧酸先离解生成羧酸根负离子和氢离子,羧基负离子()具有一个π43键一并且是一个供电的基团,使共价键发生异裂,生成烃基负离子并释放出CO2 ,最后烃基负离子获得氢离子使反应完成。

三羧酸循环糖酵解的最终产物丙酮酸,在有氧条件下进入线粒体,通过一个包括三羧酸和二羧酸的循环逐步脱羧脱氢,彻底氧化分解,这一过程称为三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle,TCAC)。

这个循环是英国生物化学家克雷布斯(H.Krebs)首先发现的,所以又名Krebs 循环(Krebs cycle)。

1937年他提出了一个环式反应来解释鸽子胸肌内的丙酮酸是如何分解的,并把这一途径称为柠檬酸循环(citric acid cycle),因为柠檬酸是其中的一个重要中间产物。

TCA循环普遍存在于动物、植物、微生物细胞中,是在线粒体基质中进行的。

TCA循环的起始底物乙酰CoA不仅是糖代谢的中间产物,也是脂肪酸和某些氨基酸的代谢产物。

因此,TCA循环是糖、脂肪、蛋白质三大类物质的共同氧化途径。

(一)三羧酸循环的化学历程TCA循环共有9步反应(图5-6)。

1.反应(1)丙酮酸在丙酮酸脱氢酶复合体催化下氧化脱羧生成乙酰CoA,这是连结EMP与TCAC的纽带。

丙酮酸脱氢酶复合体(pyruvic acid dehydrogenase complex)是由3种酶组成的复合体,含有6种辅助因子。

这3种酶是:丙酮酸脱羧酶(pyruvic acid decarboxylase)、二氢硫辛酸乙酰基转移酶(dihydrolipoyl transacetylase)、二氢硫辛酸脱氢酶(dihydrolipoic acid dehydrogenase)。

6种辅助因子。

6种辅助因子分别是硫胺素焦磷酸(thiamine pyrophosphate,TPP)、辅酶A (coenzyme A)、硫辛酸(lipoic acid)、FAD(flavin adenine dinucleotide)、NAD+(nicotinamide adenine dinucleotide)和Mg2+。

图5-6 三羧酸循环的反应过程上述反应中从底物上脱下的氢是经FAD→FADH2传到NAD+再生成NADH+H+。

脱酸反应羧酸分子脱去羧基 (一COOH)放出二氧化碳的反应叫脱羧反应:R-COOH→RH+CO₂脱羧反应是有机化学的一类重要反应,随着研究的不断深入 , 对不同脱羧反应的机理与调控途径有了更细微的了解 ,脱羧反应的应用也越来越广,现已广泛地应用于化工、生物、医药、食品等领域。

脱羧反应之所以能够发生 ,是由其分子结构决定的。

一般情况下 ,羧酸中的羧基较为稳定 ,不易发生脱羧反应 ,但在特殊条件下 ,羧酸能脱去羧基(失去二氧化碳) 而生成烃。

一、从分子结构来分析脱羧反应为什么能够发生在羧酸分子中,羧基中的碳原子是 SP2杂化的,它的三个 SP2杂化轨道分别与烃基及两个氧原子形成三个σ键,这三个σ键同在一个平面上,碳原子剩下的一个 P电子与氧原子的一个 P电子形成了羰基 ( )中的π键,羧基中的一OH的氧上有一对孤电子,可与羰基上的π键形成 P一π共轭体系。

羧基的结构羧基负离子的结构由于 P一π共轭效应,OH的氧原子的电子云向羰基移动,增强了0一H键的极性,有利于氢原子的离解,使羧酸比醇酸性强。

当羧基上的H离解后,P一π共轭作用更加完全,两个C一0键的键长完全平均化,羧酸根负离子更加稳定。

从上可见,羧酸分子结构的一个特点是:具有 P一π共轭效应的是比较稳定的部分,当受热时可以作为CO2整体脱去。

CO2脱去后,中心碳原子转为SP杂化,碳原子的两个SP杂化轨道分别与两个氧原子形成两个σ键,分子呈直线型,碳原子以未参与杂化的两个P轨道,分别与两个氧原子的 P轨道形成两个四电子三中心大π键(π43)。

这是一个非常稳定的结构。

从热力学的观点看,越稳定的越容易形成,所以脱羧反应能够发生。

脱羧反应的共价键断裂有两种方式:一种是异裂,即反应按离子型反应历程进行;一种是均裂,即反应按游离基型反应历程进行。

1、离子型反应历程大多数脱羧反应属于离子型反应历程。

有实验表明:这类脱羧反应属于单分子反应。

反应过程大致为:羧酸先离解生成羧酸根负离子和氢离子,羧基负离子()具有一个π43键一并且是一个供电的基团,使共价键发生异裂,生成烃基负离子并释放出CO2 ,最后烃基负离子获得氢离子使反应完成。