完整版仁者爱人高考复习资料2018教师版

- 格式:doc

- 大小:23.85 KB

- 文档页数:4

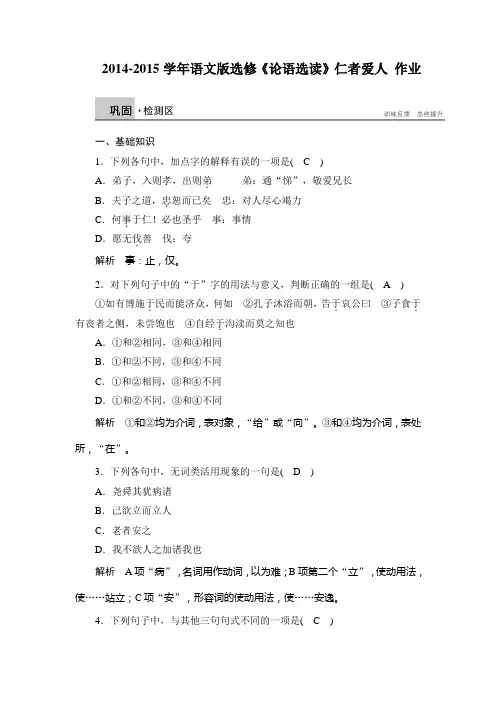

2014-2015学年语文版选修《论语选读》仁者爱人作业一、基础知识1.下列各句中,加点字的解释有误的一项是(C)A.弟子,入则孝,出则弟.弟:通“悌”,敬爱兄长B.夫子之道,忠.恕而已矣忠:对人尽心竭力C.何事.于仁!必也圣乎事:事情D.愿无伐.善伐:夸解析事:止,仅。

2.对下列句子中的“于”字的用法与意义,判断正确的一组是(A)①如有博施于.民而能济众,何如②孔子沐浴而朝,告于.哀公曰③子食于.有丧者之侧,未尝饱也④自经于.沟渎而莫之知也A.①和②相同,③和④相同B.①和②不同,③和④不同C.①和②相同,③和④不同D.①和②不同,③和④不同解析①和②均为介词,表对象,“给”或“向”。

③和④均为介词,表处所,“在”。

3.下列各句中,无词类活用现象的一句是(D)A.尧舜其犹病诸B.己欲立而立人C.老者安之D.我不欲人之加诸我也解析A项“病”,名词用作动词,以为难;B项第二个“立”,使动用法,使……站立;C项“安”,形容词的使动用法,使……安逸。

4.下列句子中,与其他三句句式不同的一项是(C)A.非尔所及也B.固相师之道也C.自经于沟渎而莫之知也D.席也解析A、B、D三项都是判断句,C项是宾语前置句。

5.名句填空。

(1)弟子,入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁。

(2)我不欲人之加诸我也,吾亦欲无加诸人。

(3)夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

(4)愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。

二、阅读鉴赏(一)课内阅读阅读下面的文字,完成6~8题。

子贡曰:“管仲非仁者与?桓公杀公子纠,不能死,又相之。

”子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。

微管仲,吾其被发左衽矣。

岂若匹夫匹妇之为谅也,自经于沟渎而莫之知也!”6.解释下列各句中加点的字。

(1)管仲相.桓公:辅佐(2)一.匡天下:完全(3)吾其被.发左衽矣:通“披”,披散(4)微管仲:无7.下列各句句式与“自经于沟渎而莫之知也”不相同的一项是(B)A.何谓也B.甚矣吾衰也C.子将奚先D.未之有也解析例句与A、C、D三项均为宾语前置句,B项是主谓倒装句。

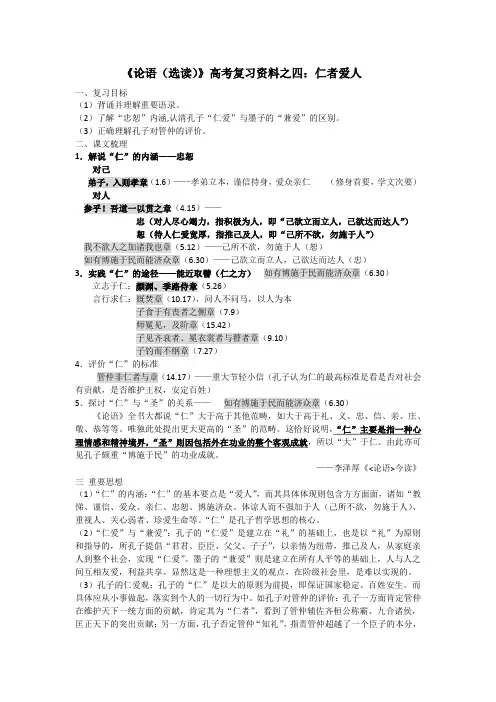

《论语(选读)》高考复习资料之四:仁者爱人一、复习目标(1)背诵并理解重要语录。

(2)了解“忠恕”内涵,认清孔子“仁爱”与墨子的“兼爱”的区别。

(3)正确理解孔子对管仲的评价。

二、课文梳理1.解说“仁”的内涵——忠恕对己弟子,入则孝章(1.6)——孝弟立本,谨信持身,爱众亲仁(修身首要,学文次要)对人参乎!吾道一以贯之章(4.15)——忠(对人尽心竭力,指积极为人,即“己欲立而立人,己欲达而达人”)恕(待人仁爱宽厚,指推己及人,即“己所不欲,勿施于人”)我不欲人之加诸我也章(5.12)——己所不欲,勿施于人(恕)如有博施于民而能济众章(6.30)——己欲立而立人,己欲达而达人(忠)3.实践“仁”的途径——能近取譬(仁之方)如有博施于民而能济众章(6.30)立志于仁:颜渊、季路侍章(5.26)言行求仁:厩焚章(10.17),问人不问马,以人为本子食于有丧者之侧章(7.9)师冕见,及阶章(15.42)子见齐衰者、冕衣裳者与瞽者章(9.10)子钓而不纲章(7.27)4.评价“仁”的标准管仲非仁者与章(14.17)——重大节轻小信(孔子认为仁的最高标准是看是否对社会有贡献,是否维护王权,安定百姓)5.探讨“仁”与“圣”的关系——如有博施于民而能济众章(6.30)《论语》全书大都说“仁”大于高于其他范畴,如大于高于礼、义、忠、信、亲、庄、敬、恭等等。

唯独此处提出更大更高的“圣”的范畴。

这恰好说明,“仁”主要是指一种心理情感和精神境界,“圣”则因包括外在功业的整个客观成就,所以“大”于仁。

由此亦可见孔子颇重“博施于民”的功业成就。

——李泽厚《<论语>今读》三重要思想(1)“仁”的内涵:“仁”的基本要点是“爱人”,而其具体体现则包含方方面面,诸如“教悌、谨信、爱众、亲仁、忠恕、博施济众、体谅人而不强加于人(己所不欲,勿施于人)、重视人、关心弱者、珍爱生命等。

“仁”是孔子哲学思想的核心。

(2)“仁爱”与“兼爱”:孔子的“仁爱”是建立在“礼”的基础上,也是以“礼”为原则和指导的,所孔子提倡“君君、臣臣、父父、子子”,以亲情为纽带,推己及人,从家庭亲人到整个社会,实现“仁爱”。

仁的人生哲学思想是孔子整个思想体系的核心。

因为孔子自己说过“仁者人也”,孟子也说过“仁也者,人也”,二人异口同声,所说一致。

意思是说,仁说明人之所以为人的道理,因而孟子把仁和人二者连接起来说:“合而言之,道也。

”这个“道”,就是为人之道,也就是仁的人生哲学。

在孔子整个思想体系中“爱人”是仁的出发点。

第一,孔子的“爱人”完全是从现实社会的需要与可能出发的,含有深厚的实事求是的、理性的内容,不带任何虚无主义的幻想和宗教迷信的色彩。

例如,时至19世纪德国的费尔巴哈尚且认为,人类的爱(包括两性爱)只有“盖上宗教印章的时候,他才同意并承认它们是完美的”。

在费尔巴哈以前两千余年的孔子时代,虽然还没有宗教,但是天命、神鬼等迷信观念还是比较盛行的,孔子在自己提出“仁者爱人”这个观念时却没有受这些迷信观念的影响,而是坚持现实的观点。

第二,孔子是维护宗法封建社会等级制度的,因此他从等级制的现实出发虽然也提出了“泛爱众,而亲仁”,但是这个爱和仁仍然是有等差的,不是一律平等的。

墨子不同意孔子爱有等差的主张,提出“兼爱”的主张,他说:“视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其身。

”虽然墨子的兼爱思想在理论上、原则上比孔子的爱人思想看起来似乎较为高明,但是在等级森严、阶级分明的封建社会里,这却是行不通的。

而孔子仁的爱人思想,由于符合当时封建社会的实际,却容易被封建社会接受,从而在社会风俗和风尚中流传下来。

第三,虽然孔子提出了“仁者爱人”,但同时又提出了“唯仁者能好人,能恶人”。

这就说明孔子的爱人不是不分善恶是非,一概都爱,而是除了爱有等差之外,还有爱与不爱、爱与恶的区别在内。

他说:“我未见好仁者,恶不仁者。

好仁者无以尚之。

恶不仁者,其为仁矣,不使不仁者加乎其身。

”意思是说,爱好仁德的人非常好;厌恶不仁德的人本身就是实现仁德,也很好,可以避免不仁德的人用不仁德之事影响自己。

第四,孔子认为爱人要从大处、高处着眼,推己及人,做到“己欲立而立人,己欲达而达人”,而不是小恩小惠,迁就姑息。

专题十唯物论和认识论(探索世界与追求真理)■核心知识·巧整合·[核心考点一物质和意识]1.如何理解世界的真正统一性在于它的物质性?(1)自然界的物质性:自然界中的事物都是统一的物质世界的组成部分,按照自身所固有的规律形成和发展,不以人的意志为转移。

(2)人类社会的物质性:从产生过程看,人类社会是物质世界长期发展的产物;从存在的基础看,构成社会物质生活条件的地理环境、人口因素和生产方式等基本要素都是客观的物质的要素,这集中体现了人类社会的客观性。

(3)人的意识一开始就是社会的产物,它是在劳动中伴随着人和人类社会一起产生的。

2.如何理解意识的本质?(1)起源角度:意识是物质世界长期发展的产物。

意识是自然界长期发展的产物,而且是社会发展的产物。

(2)生理基础角度:意识是人脑的机能;人脑是意识活动的物质器官;人脑结构的复杂性和组织的严密性,决定了它具有产生意识的生理基础。

(3)内容角度:意识是客观存在的主观映象,是对客观存在的反映;是客观存在通过生活和实践的环节进入人脑、并在人脑中加工改造的结果。

总体结论:上述内容表明,物质是本原的,意识是派生的,物质决定意识。

3.如何理解人类意识活动的特点?(1)意识活动具有目的性,人们在反映客观世界的时候,总是抱有一定的目地,在行动之前还要确定目标、行动方式和行动步骤等。

(2)意识活动具有主动创造性,不仅能反映事物的外部现象,而且能够把握事物的本质和规律;不仅能够“复制”当前的对象,而且能够追溯过去和推测未来。

(3)意识活动具有自觉选择性,意识反映物质是主动的、有选择的,不同人可以进行不同的反映。

4.如何理解意识的反作用?(1)原理①意识对改造客观世界具有指导作用,人类在意识指导下能动地改造世界,即通过实践把意识中的东西变成现实的东西;正确的意识促进客观事物的发展;错误的意识阻碍客观事物的发展。

②意识对于人体生理活动具有调节和控制作用。

高昂的精神可以催人向上,使人奋进;萎靡的精神则会使人悲观、消沉,丧失斗志。

仁者爱人人教版高三下册语文教案仁者爱人是孟子《仁者爱人》中的一句。

仁者是充满慈爱之心,满怀爱意的人 ; 仁者是具有大智慧,人格魅力,仁慈的人。

以下是作者整理的仁者爱人人教版高三下册语文教案,欢迎大家鉴戒与参考!《仁者爱人》教案一、复习要点1、掌控文中触及的文言文常识。

知道词语的含义:盍、诸、病、伐、施、匡、微、弟、相掌控特别句式:何谓也、子食于有丧者之侧、自经于沟渎而莫之知也背诵重点句子:2、知道孔子“仁”的含义3、明确现代社会中继承仁爱思想的现实意义。

二、重要思想陈说1、对“仁”的知道孔子说:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”还说:“礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云乎哉?”可见孔子认为礼乐不在情势,不在器物,而在于本质,本质就是“仁”。

2. “仁”的根本是什么?孝悌“弟子,入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁。

”3. “仁”的内涵是什么?即“仁”的真谛是什么?“仁”是孔子的全部思想体系,而贯穿这个思想体系的就是它的核心,即“忠恕”“忠”即“己欲立而立人,己欲达而达人”,“恕”即“己所不欲,勿施于人”。

4. “仁”的更高程度是“圣”(智慧和道德到达最高境域)子贡“博施” 就是讲社会福利。

广博,无条件的把东西送给人家,救济大家,让大家都得到帮助。

5.“仁”的具体行动表现“老者安之,朋友信之,少者怀之。

” 孔子对养生丧死的礼非常重视,对待盲人的态度孔子做人态度的诚敬《仁者爱人》测试练习卷一.拼音:厩焚( ) 瞽者( ) 沟渎( ) 弋不射宿( )( ) 齐衰( )( )二.写出下列各句中加点字的活用类型,并说明。

⑴谨而信⑵散发左衽⑶己欲立而立人⑷老者安之⑸敝之而无憾⑹尧舜其犹病诸⑺愿无伐善⑻霸诸侯⑼子钓而不纲⑽弋不射宿⑾冕衣裳者⑿一匡天下三.划出下列各句中的古今异义词,并说明。

⑴弟子,入则孝⑵何事于仁,必也圣乎⑶岂若匹夫匹妇之为谅也四.写出下列各句的句式类型,并翻译。

⑴吾道一以贯之( )⑵门人问曰:“何谓也?”( )⑶固相师之道也( )⑷非尔所及也( )⑸子退朝 ( )《仁者爱人》同步练习一、(每小题4分)1.选出下列词语中加点字意义说明不正确的一项是( )A.好仁者,无以尚之 (超过)B.友直,友谅,友多闻 (谅解)C.君子喻与义 (明白)D.克己复礼 (束缚)2.选出下列词语中加点字意义说明正确的一项是( )A.己欲立而立人 (自立)B.回虽不敏,请事斯大语矣 (即便)C.君子无终食间违仁 (违抗)D.不庄以莅之,则民不敬 (邻近)3.下列句子中虚词用法相同的一项是( )A.人而无信,不知其可合而言之,道也B.不使不仁者加乎其身必也狂狷乎C.我未之见也得之不去也D.有杀身以成仁不以其道4.下列句子中虚词用法不相同的一项是( )A.行己有耻,使于四方吾十有五而志于学B.未见好仁者今之从政者殆而C.富与贵,是人之所欲也狷者有所不为也D.尧舜其犹病诸其李将军之谓也5.下列句子中没有通假字的一组是( )A.君子义以为质,礼以行之,孙以出之,信以成之知者乐水,仁者乐山B.宗族称孝焉,乡党称弟焉不仁者不可以久处约C.毋友不如己者,过则勿惮君子义以为上,君子有勇而无义为乱D.如有博施于民而济众,何如? 行己有耻,使于四方,不辱君命,可谓士矣6.下列句子没有兼词用法的一项是( )A.盍各言尔志B.人心叵测C.尧舜其犹病诸D.盖有之矣,我未之见也7.下列句子中没有词类活用现象的一项是( )A.小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言B.回虽不敏,请事斯语矣C.君子病无能焉,不病人之不己如也D.仁者安仁,智者利仁8.下列加点词用法相同的一项是( )A.富与贵,是人之所欲也问今是何世,乃不知有汉B.言非礼义,谓之自暴也是己而非人C.人而无信,不知其可主忠信,毋友不如己者D.克己复礼为仁攻之不克也,9.下列加点字和现代汉语用法相同的一项是( )A.人之所以异于禽兽者几希B.恻隐之心,人皆有之C.人不可以无耻,无耻之耻,无耻矣D.一日克己复礼,天下归仁焉10.下列加点字和现代汉语用法相同的一项是( )A.颠沛必于是B.吾党之直异于是C.天之将丧斯文也D.为此诗者,其知道乎11.下列句子中加点词活用情形不相同的一项是( )A.仁之实,事亲是也 B君子不器C言必信,行必果 D旷安宅而弗居12下列句子没有特别句式的一句是( )A.吾作甚不豫哉 B仁也者,人也C.君子之于物也,爱之而弗仁 D万钟于我何加焉13.下列句子没有宾语前置的一句是( )A.不病人之不己如也B.今也或是之亡也C.我未之见也 D由仁义行,非行仁义也14.下列各项中,对句子的知道不正确的一项是( )A.“克己复礼为仁”,孔子以仁来规定礼,礼是仁的基础,靠仁来保护。

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2016 Aspose Pty Ltd.第五课仁者爱人管仲齐国颍上(今安徽颍上)人。

名夷吾,又名敬仲,字仲,谥号敬,史称管子。

春秋时期齐国著名的政治家、军事家。

周穆王的后代,管仲少时丧父,老母在堂,生活贫苦,不得不过早地挑起家庭重担,为维持生计,与鲍叔牙合伙经商,后从军,到齐国,几经曲折,经鲍叔牙力荐,为齐国上卿(即丞相),被称为“春秋第一相”,辅佐齐桓公成为春秋第一霸主。

管仲的言论见于《国语·齐语》,另有《管子》一书传世。

管仲注重经济,反对空谈主义,主张改革以富国强兵。

他说:“国多财则远者来,地辟举则民留处,仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。

”齐桓公尊管仲为“仲父”,授权让他主持一系列政治和经济改革。

管仲改革成效显著,齐国由此国力大振。

对外,管仲提出“尊王攘夷”,联合北方邻国,抵抗山戎族南侵。

这一外交战略也获得成功。

后来孔子感叹说:“假如没有管仲,我也要穿异族服装了。

”管仲之所以能相齐成霸,是与鲍叔牙的知才善荐分不开的。

管仲晚年曾感动地说:“我与鲍叔牙经商而多取财利,他不认为我贪心;同鲍叔牙谋事,我把事情办糟了,他不认为我愚蠢;我三次从阵地上逃跑,他不认为我胆小怕死;我做官被驱逐,他不认为我不肖;我辅佐公子纠败而被囚忍辱,他不认为我不知羞耻……生我者父母,知我者鲍子也!”“仁”是儒家思想的核心和基础。

“仁者爱人”的基本含义有:(1)家族成员间的亲善关系。

孝是指子女要尊敬、顺从父母、长辈;悌就是弟对兄要恭顺。

反过来,父母对子女必须慈爱,兄对弟要友善和爱护。

认为这是“仁”的出发点。

(2)“泛爱众”“仁者爱人”“博爱谓仁”,则是要用对待家庭成员间的友善态度来对待一切人和事物。

要设身处地为他人、万物着想,“推己及人”。

(3)“仁者爱人”表现在执政者身上就是要有爱民之心,实施仁政和德政,为老百姓谋利益,使老百姓能够安居乐业。

《仁者爱人》复习教学教案一、教学目标1. 帮助学生回顾和巩固《仁者爱人》这一主题的核心概念和知识点。

2. 提高学生对孔子仁学思想的深入理解和批判性思考能力。

3. 培养学生的团队合作和口头表达能力。

二、教学重点与难点1. 教学重点:回顾《仁者爱人》的核心观点和理论。

2. 教学难点:对孔子仁学思想的深入理解和批判性思考。

三、教学方法1. 小组讨论:分组让学生针对复习内容进行讨论,促进学生之间的交流和合作。

2. 案例分析:提供相关的案例,让学生结合理论知识进行分析,提高学生的批判性思维能力。

3. 口头报告:学生代表进行口头报告,分享小组讨论的结果和心得体会。

四、教学准备1. 教材:《仁者爱人》相关章节。

2. 案例材料:相关的案例和背景信息。

3. 投影仪和投影屏幕:用于展示案例材料和教学内容。

五、教学过程1. 导入:教师简要介绍本节课的教学目标和内容,引起学生的兴趣和注意力。

2. 分组讨论:学生分组进行讨论,教师提供指导和支持,引导学生深入思考和探索。

3. 案例分析:教师提供相关的案例,学生结合理论知识进行分析,教师引导讨论和思考。

4. 口头报告:学生代表进行口头报告,分享小组讨论的结果和心得体会,教师进行点评和指导。

5. 总结与反思:教师引导学生对复习内容进行总结和反思,巩固所学知识,并提供进一步的思考题目。

六、教学评估1. 小组讨论参与度:观察学生在小组讨论中的参与情况,包括发言频率、思考深度和合作态度。

2. 案例分析报告:评估学生在案例分析中的表现,包括分析的准确性、逻辑性和批判性思维。

3. 口头报告质量:评价学生口头报告的内容完整性、表达清晰度和语言组织能力。

4. 课堂提问和回答:记录学生在课堂提问中的回答情况,考察其对复习内容的理解和应用能力。

七、教学反思1. 学生对《仁者爱人》核心概念的复习是否充分?2. 学生对孔子仁学思想的深入理解和批判性思考是否得到提升?3. 教学方法和教学准备是否合适,是否需要调整?4. 学生的参与度和互动情况如何,是否需要进一步激发学生的学习兴趣?八、课后作业2. 阅读额外的文献或案例,深入研究孔子仁学思想在当代社会的应用。

五仁者爱人名师导航内容感知孔子的“仁”,其基本精神就是“爱人”。

“仁”,是一种高尚的待人的方式和道德境界。

这个以“爱人”为基本精神的“仁”,从群体方面来说是一种在社会中人与人和谐相处的政治境界,“己所不欲,勿施于人”;从个体来说,是一种高尚的人格境界,“己欲立而立人,己欲达而达人”。

在孔子那里,政治理想和道德理想是统一的,道德境界和审美境界是统一的。

基础梳理一、重要字词1.字音字形衣轻裘.(qiú)厩.(jiù)冕.(miǎn)齐衰..(zī cuī)瞽.者(ɡǔ)弋.(yì)被.发左衽.(pī rèn)沟渎.(dú)2.通假字吾其被.发左衽矣(通“披”,披散)3.重要词语吾道一以贯.之(贯穿)我不欲人之加.诸我也(强加)尧舜其犹病.诸(难。

这里是以为难的意思)如有博施.于民而能济众(给予)愿车马衣轻裘与朋友共.(共享)愿无伐.善,无施.劳(伐:夸。

施:夸耀,表白)虽少,必作.(站起来,表示敬意)过之,必趋.(快步走,表示敬意)霸诸侯,一匡.天下(正)岂若匹夫匹妇之为谅.也(信。

这里指小信)4.一词多义5.词类活用己欲立而立.人,己欲达而达.人(立:动词使动用法,使……站得住。

达:形容词使动用法,使……通达)敝.之而无憾(形容词使动用法,使……破旧,用坏)老者安.之(形容词使动用法,使……安逸)朋友信.之(动词使动用法,使……信任)少者怀.之(动词使动用法,使……得到关怀)弋不射宿.(动词活用为名词,归巢歇宿的鸟儿)桓公杀公子纠,不能死.,又相之(动词为动用法,为……而死)民到于今受其赐.(动词活用为名词,恩赐、恩惠)6.成语积累能近取譬:能够就近拿自己比方别人。

意思是要替别人设身处地地着想,推己及人,将心比心。

被发左衽:指古代中原地区以外少数民族的装束。

也指沦为夷狄。

被发,散发不作髻。

左衽,在左边开衣襟。

二、特殊句式1.判断句夫子之道,忠恕而已矣固相师之道也2.宾语前置何谓也何如自经于沟渎而莫之知也3.介宾短语后置子食于有丧者之侧三、《论语》名句识记1.弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁,行有余力,则以学文。

《仁者爱人》复习学案一、文化思想1.仁的内涵“仁”作为孔子哲学思想的核心,与孔子政治思想核心的“礼”,是《论语》的基本思想,也是儒家思想的核心。

“仁”是对每一个人最基本的要求,也是搞好人与人之间关系的基本保证。

孔子对“仁”的论述贯穿在《论语》中,概括一下“仁”的内涵,其基本要点是“爱人”,而其具体体现则包含方方面面,诸如孝悌、谨信、爱众、亲仁、忠恕、博施济众、体谅人而不强加于人(己所不欲,勿施于人)、重视人、关心弱者、珍爱生命等等。

孔子的“仁爱”是建立在“礼”(等级制度)的基础上,也是以“礼”为原则和指导的,所以他提倡“君君、臣臣、父父、子子”,以亲情为纽带,推己及人,从家庭亲人到整个社会,实现“仁爱”。

而墨子“兼爱”则是建立在所有人平等的基础上,人与人之间互相友爱,利益共享。

显然这是一种理想主义的观点,在阶级社会里,是难以实现的。

这也是墨子思想在后来衰落的原因。

至于孟子说“墨子兼爱,是无父也”,一方面是说儒家的“仁爱”与墨家的“兼爱”有着根本区别(一强调等级、一强调平等),二是春秋战国“百家争鸣”,各派之间互相争沦,批评对方,攻其一点,不及其余,所以儒家讽刺墨家的“兼爱”因平等而“无父无君”。

但是孔子对“仁”的理解也不片面,他也肯定管仲统一、匡正天下的“大仁”学习并全面正确地理解和继承孔子“仁”的思想。

在今天,尤有重要的现实意义如果每个人都能“我爱人人”、“我为人人”,那么也必将“人人爱我”、“人人为我”2.忠恕——推己及人忠恕之道是孔子待人的基本原则。

忠,就是对人尽心竭力,指积极为人,即“己欲立而立人,己欲达而达人”;恕,待人仁爱宽厚,指推己及人,即“己所不欲,勿施于人”。

孔子的仁爱把孝悌视为根本,主张在“亲亲”的基础上推己及人,这是他实践仁的方法。

“己欲立而立人,己欲达而达人”,在考虑自己的同时要想到其他的人。

在这里孔子并没有否定个人的利益,只是强调一定要由自己的难处或愿望想到别人的难处与愿望,并尽力帮助那些需要帮助的人;同时,“己所不欲,勿施于人”,这其实也就是所谓的“忠恕”之道。

五、仁者爱人(教师版)班级:学号:姓名:㈠梳理积累通假字(写出本字,并解释)1.弟子,入则孝,出则弟.(通“悌”,尊敬兄长)2.微管仲,吾其被.发左衽矣(通“披”,披散)实词(解释加点的词,一词多义,词类活用,重点字词)1.出则弟,谨.而信.(做事一丝不苟;诚信)2.泛.爱众而亲仁.(广泛、普遍;仁人)3.行有余力,则以学文.(儒家文化经典)4.吾道.一以贯.之(学说、思想;贯穿)5.夫子之道,忠恕..而已矣(是孔子待人的基本原则。

忠:对人尽心竭力,指积极为人,即“己欲立而立人,己欲达而达人”。

“恕”待人仁爱宽厚,指推己及人,即“己所不欲,勿施于人”。

)6.如有博.施于民而能济.众(广泛;救济)7.尧舜其犹病.诸(难、以为难)8.我不欲人之加诸.我也(“之于”)9.可谓仁.之方.也已(实践仁;方法)10.何事.于仁(止,仅)11.盍.各言尔志(何不)12.敝.之而无憾.(使……破坏)13.愿无伐善..(夸耀;长处;夸耀;功劳)..,无施劳14.老者安.之,朋友信.之,少者怀.之(使……安逸;信任;关心)15.固相.师之道.也(协助;规矩)16.子见齐衰..(古代丧服的一种;大夫以上的人戴的礼帽;上衣;下衣;盲人)...者与瞽者..者、冕衣裳17.见之,虽少,必作.;过之,必趋.(站起来;快步走)18.子钓而不纲.,弋.不射宿(大绳;用生丝拴在箭上,箭射出去可以收回)19.不能死,又相.之(辅佐)20.管仲相.桓公,霸.诸侯,一匡..天下(辅佐;称霸;使……正)21.微.管仲,吾其……(如果没有)22.自经.于沟渎(自缢,上吊)23.岂若匹夫匹妇之为谅.也(信)虚词(指出词性,说明用法或解说意义)1.弟子,入则.孝,出则弟(连词,表承接关系,可译为“就”“便”“那么”)2.谨而.信,泛爱众而.亲仁(连词,表并列关系,可译为“和”“与”“且”)3.如有博施于民而.能济众(连词,表并列关系,可译为“和”“与”“且”)4.己欲立而.立人(连词,表承接关系,可译为“就”“便”“那么”)5.夫子之道,忠恕而已..矣(由连词“而”和动词“已”组成。

》高考复习资料之四:仁者爱人《论语(选读)一、复习目标)背诵并理解重要语录。

(1 )了解“忠恕”内涵,认清孔子“仁爱”与墨子的“兼爱”的区别。

(2 (3)正确理解孔子对管仲的评价。

二、课文梳理1.解说“仁”的内涵——忠恕对己(修身首要,学文次要)入则孝章(1.6)——孝弟立本,谨信持身,爱众亲仁弟子,对人)——(4.15参乎!吾道一以贯之章)忠(对人尽心竭力,指积极为人,即“己欲立而立人,己欲达而达人”恕(待人仁爱宽厚,指推己及人,即“己所不欲,勿施于人”))——己所不欲,勿施于人(恕)我不欲人之加诸我也章(5.12 如有博施于民而能济众章(6.30)——己欲立而立人,己欲达而达人(忠))如有博施于民而能济众章(36.30.实践“仁”的途径——能近取譬(仁之方)5.26)立志于仁:颜渊、季路侍章(言行求仁:厩焚章(10.17),问人不问马,以人为本子食于有丧者之侧章(7.9)师冕见,及阶章(15.42)子见齐衰者、冕衣裳者与瞽者章(9.10)子钓而不纲章(7.27)4.评价“仁”的标准管仲非仁者与章(14.17)——重大节轻小信(孔子认为仁的最高标准是看是否对社会有贡献,是否维护王权,安定百姓)5.探讨“仁”与“圣”的关系——如有博施于民而能济众章(6.30)《论语》全书大都说“仁”大于高于其他范畴,如大于高于礼、义、忠、信、亲、庄、敬、恭等等。

唯独此处提出更大更高的“圣”的范畴。

这恰好说明,“仁”主要是指一种心理情感和精神境界,“圣”则因包括外在功业的整个客观成就,所以“大”于仁。

由此亦可见孔子颇重“博施于民”的功业成就。

——李泽厚《<论语>今读》三重要思想(1)“仁”的内涵:“仁”的基本要点是“爱人”,而其具体体现则包含方方面面,诸如“教悌、谨信、爱众、亲仁、忠恕、博施济众、体谅人而不强加于人(己所不欲,勿施于人)、重视人、关心弱者、珍爱生命等。

“仁”是孔子哲学思想的核心。

(2)“仁爱”与“兼爱”:孔子的“仁爱”是建立在“礼”的基础上,也是以“礼”为原则和指导的,所孔子提倡“君君、臣臣、父父、子子”,以亲情为纽带,推己及人,从家庭亲人到整个社会,实现“仁爱”。

墨子的“兼爱”则是建立在所有人平等的基础上,人与人之间互相友爱,利益共享。

显然这是一种理想主义的观点,在阶级社会里,是难以实现的。

(3)孔子的仁爱观:孔子的“仁”是以大的原则为前提,即保证国家稳定、百姓安生。

而具体应从小事做起,落实到个人的一切行为中。

如孔子对管仲的评价:孔子一方面肯定管仲在维护天下一统方面的贡献,肯定其为“仁者”,看到了管仲辅佐齐桓公称霸、九合诸侯,指责管仲超越了一个臣子的本分,,“知礼”孔子否定管仲另一方面,匡正天下的突出贡献;也像国君一样建立“三归”、“反坫”、“塞门”。

(4)推己及人:孔子的仁爱把孝悌视为根本,主张在“亲亲”的基础上推己及人,这是他实践仁的方法,即“己欲立而立人,己欲达而达人”在考虑自己的同时要想到其的他的人。

在这里孔子并没有否定个人的利益,只是强调一定要由自己的难处或愿望想到别人的难处愿望,并尽力帮助那些需要帮助的人,同时,“己所不欲,勿施于人”,这其实了也就是所谓的“忠恕”之道。

难点:1、认清孔子的“仁爱”与墨子的“兼爱”的区别通过儒、墨比较,更为深入地认识孔子的仁爱观:孔子的仁爱是以尊尊亲亲为基础的有差等的爱,墨子的兼爱是取消等级差别的普遍之爱,这就破坏了严格区分上下尊卑的宗法等级制度,所以孟子说墨子的兼爱是无父。

2、正确理解孔子对管仲的评价孔子主张志士仁人应杀身成仁,而管仲在失败后不能为公子纠死难,又做了原来政敌齐桓公的相。

管仲看似违背了仁道。

但孔子却明确地肯定了管仲的仁,原因是管仲辅佐齐桓公用和平手段维护华夏的统一,使人民免遭异族的奴役。

这说明,孔子的仁的高标准是看一个人对社会的贡献,看他能否维护王权,安定百姓,而不是只讲求小谅小信。

孔子肯定管仲的大节大信,忽略他的小节小信,说明孔子在仁的认知上能知权达变。

孔子否认管仲知礼而肯定管仲为仁,也表明他的仁和礼之间存在矛盾之处。

四、练习训练1.阅读《论语》中的两段文字,然后回答问题。

(《仁者爱人》)(一)“然则管仲知礼乎?”(子)曰:“邦君树塞门,管仲亦树塞门;邦君为两君之好,有反坫,管仲亦有反坫。

管仲而知礼,孰不知礼?”(《论语》3.22)(二)子贡曰:“管仲非仁者与?桓公杀公子纠,不能死,又相之。

”子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。

微管仲,吾其被发左衽矣。

岂若匹夫匹妇之为谅也,自经于沟渎而莫之知也!”(《论语》14.17)(1)从这两段文字看,孔子是如何评价管仲这个人物的?参考:认为管仲不知礼,肯定管仲有仁德。

(2)从孔子的评价中可以看出孔子“仁”的含义是怎样的?参考:一方面,孔子认为,要治国平天下必须德才兼备;另一方面,孔子认为,像管仲这样能够“尊王攘夷”,反对使用暴力,使社会安定的人,就不必像匹夫匹妇那样,斤斤计较他的节操与信用。

可见孔子“仁”的标准是能维护王权、爱护百姓,而不必拘于小信。

当然,孔子肯定管仲仁德而否认管仲知礼,也表明了孔子的仁和礼之间存在着矛盾。

2.阅读《论语》中的一段文字,然后回答问题。

(4分)子贡曰:“管仲非仁者与?桓公杀公子纠,不能死,又相之。

”子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。

微管仲,吾其被发左衽矣。

岂若匹夫匹妇之为谅也,自经于沟渎而莫之知也!”(1)《论语·子路》“言必信,行必果,硁硁然小人哉”中的“言必信,行必果”和所选语段中哪个词对应?“硁硁然”之“小人”又和哪个词对应?(1分)参考:“言必信,行必果”:“为谅”或“谅”;“小人”:“匹夫匹妇”。

(2)从这段文字中,可见孔子确立了一个真正仁者的标准,在做一个真正仁者的问题上,他反对什么,推崇什么?(3分)参考:①他反对一个真正仁者只善于拘泥小节小信,也反对人们只从小节小信方面来要求一个真正仁者。

②他推崇真正仁者就应该是坚守正道,担当大任,思量大事,化育万民,泽被后世的大人和君子。

③管仲在春秋诸侯争霸中,多次促成齐桓公召集诸侯国的盟会,不用武力,“尊王攘夷”,“匡正天下,保存中原文化,不以“事其主不忠”的一时过错为意。

他才是真正的仁者。

3、阅读《论语》中的一段文字,然后回答问题。

(4分)颜渊、季路侍。

子曰:“盍各言尔志?”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。

”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。

”子路曰:“愿闻子之志。

”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。

”孔子和他的学生子路、颜渊在谈自己的志向,请你结合自身实际,谈谈你认同哪一种,为什么?(4分)参考答案:(1)认同子路的志向子路的志向是“自己有东西要与朋友共享,朋友用坏了东西自己也不心痛”。

理由:a、帮助朋友是爱心的体现b、如果人人都能关心、帮助朋友,那么这个社会风气就会很好了。

(2)认同颜渊的志向颜渊的志向是,不要自我夸耀。

理由:a、夸耀的实质是自我骄傲。

b、夸耀的目的是为了表现自己,达到一定的目的。

c、自我夸耀不利于向善,不利于进步(3)认同孔子的志向孔子的志向是,使老人安逸,信任朋友,关心小孩。

理由:a、这是一个人道德修养达到极至的表现;b、这是大爱大同世界的体现。

真正仁者是“泛爱众,而亲仁”“博施于民而能济众”,夫子之志表现出来的是心怀天下,为天下人着想,是无私无我的博大真诚的仁心仁术,夫子之志才最接近真正仁者的标准。

(子路局限于与朋友交往的范围内,颜渊局限于与个人修养的范围内。

4、阅读《论语》中的一段文字,然后回答问题。

(4分)子贡曰:“管仲非仁者与?桓公杀公子纠,不能死,又相之。

”子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。

微管仲,吾其被发左衽矣。

岂若匹夫匹妇之为谅也,自经于沟渎而莫之知也。

”(1)子贡认为“仁者”应该有怎样的表现?孔子认为“仁者”应该有怎样的表现?(2)你同意孔子的观点吗?请说明理由。

参考答案:(1)子贡认为“仁者”应该忠于主上,应该为主上死难,杀身成仁。

孔子认为“仁者”应该看他对社会的贡献,看他能否维护天下统一,安定百姓,造福民众。

(2)同意。

“仁者”必然履行社会责任和义务。

孔子的“仁爱”注重道义,讲求社会责任,“仁者”的标准是看一个人对社会的贡献,看他能否维护王权,安定百姓,而不是讲求小谅小信。

5、阅读甲、乙两则文字,完成(1)—(3)题。

(7分)甲师冕见,及阶,子曰:“阶也。

”及席,子曰:“席也。

”皆坐,子告之曰:“某在斯,某在斯。

”师冕出,子张问曰:“与师言之道与(欤)?”子曰:“然,固相师之道也。

”⑴孔子相师体现了儒家仁道的什么原则?【答案】忠,即尽心待人的原则。

⑵请简要分析孔子相师一事所反映的儒家思想中仁和礼的关系。

【答案】“仁”是“礼”的道德情感依据和基础,“礼”是“仁”在制度和礼节上的表现形式。

孔子提醒乐师注意脚下,向他介绍在座的人,这都是“相师之道”,是礼节;孔子帮助乐师,能做到言辞恳切,礼节周到,态度诚挚,是有仁爱之心的表现。

乙孔子认为,君子为人庄重矜持,不争强好胜。

因此我们要做一个君子,一定要表现得温文尔雅;和人相处,要注意团结;遇到不平的事,要一团和气,保持超然的态度,置身事外。

(3)、上面这段文字对儒家“君子”学说的理解是否正确,请简要说明理由。

【答案】不正确。

理由:君子不争强好胜,指的是君子不为一己私利和人相争,并不是说君子置天下之公义于不顾;君子以义与人相处,虽然追求团结和谐,但这种团结和谐是受礼节制约的,不合乎礼义的事,都是君子所反对的。

6、阅读甲、乙两则文字,完成(1)—(3)题。

(7分)甲子贡曰:“管仲非仁者与?桓公杀公子纠,不能死,又相之。

”子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。

微管仲,吾其被发左衽矣。

岂若匹夫匹妇之为谅也,自经于沟渎而莫之知也!”子曰:“君子之于天下也,无适也,无莫也,义之与比。

”(1)孔子认为评价一个人的准则应该是“义”或“是否合乎义”。

(1分)(2)孔子为什么不同意子贡对管仲的评价?(3分)【答案】子贡只立足于管仲的个人行为,认为他不合乎礼,因而不仁。

但孔子立足于国家社稷,认为管仲能辅佐齐桓公,匡正天下,使百姓免遭异族的奴役,他的行为合乎“义”的标准,不能只从小节小信来要求他,因此肯定管仲是“仁者”。

乙纵观孔子的一生,他的政治抱负就是要革除当时“礼崩乐坏”的社会现状,恢复“文武周公之道”,孔子的核心思想“仁”便是出于这种诉求提出的,“仁”的观点不只为了规范人民的道德行为,更要为治平天下提供理论基础,所以,“仁”除了伦理的含义外还有深层的政治意义,而这种政治含义才是“仁”思想的核心。

(3).上面这段文字对孔子“仁”的思想的理解是否正确,请联系《论语》的有关论述简要说明理由。