凝血生理学--细胞为基础的新凝血模型

- 格式:ppt

- 大小:978.00 KB

- 文档页数:24

·综述·凝血机制新进展及脑梗死抗凝治疗的展望伞勇智李峰杨鸣付英子孟凛冽李红丽【摘要】“凝血瀑布”学说代表着对凝血过程的深入理解,并且该模型多年来被用于解释各种试验结果,但如今经许多临床和实验室观察,都发现传统的“凝血瀑布”学说并不能完整的体现动静脉中的凝血过程。

本篇文章的宗旨就是对如今凝血理论的发展进行总结,并将凝血模型作为一种工具来对临床上应用肝素对脑梗死患者进行抗凝治疗进行展望和启示。

【关键词】凝血机制;凝血因子;凝血象检测;抗凝治疗Development of theories of blood coagulation and prospects of anticoagulant treatment for cerebralinfarction SAN Zhi-yong,LI Feng,YANG Ming,FU Ying-zi,MENG Lin-lie,LI Hong-li.Department ofNeurology,the Second Affiliated Hospital of Harbin Medical University,Harbin150086,ChinaCorresponding author:LI Feng,E-mail:harbinlifeng@163.com【Abstract】The traditional‘cascade’hypothesis presents the solid understanding of the coagulationprocess which was used to explain the results of various experiments in a long time.However,according tothe observation in clinic and laboratory,the‘cascade’hypothesis couldn’t completely explain thecoagulation process as it occurs in vivo.The objective of this article is to summarize present coagulationtheories(a cell based model of coagulation),and to lood forward to clinical application,especially for thepatients suffered from cerebral infarction.【Key words】Hemostasis;Coagulation;Blood coagulation factor;Coagulation testing;Anticoagulanttherapy凝血机制理论的研究及总结,有助于完善临床的用药方案,具有深远的意义。

第 1 页 共 3 页年……………《生理学》复习题 第三章 血液一、名词解释1.血细胞比容2.血沉3.悬浮稳定性4.生理性止血5.血液凝固6.凝血因子7.纤溶8.血型二、填空与判断1.用盐析法可将血浆蛋白分为白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原三大类。

其中含量最多的是白蛋白,它是构成血浆 胶体渗透压 渗透压的主要成分。

2.血浆pH 值正常为7.35~7.45,其中最主要的缓冲对是HCO3-、CO3 2-。

3.红细胞的生理特性主要有通透性、可塑变型性和渗透脆性。

4.在红细胞生成过程中合成血红蛋白的主要原料是蛋白质和铁,成熟因子主要是叶酸和VitB125.调节红细胞生成最重要的激素是促红细胞生成素,其产生部位主要为肾脏。

6.血小板的生理特性有黏附、释放、聚集、收缩、吸附。

7.甲型血友病是因为缺乏因子VIII ,乙型血友病是因为缺乏因子Ⅸ,而丙型血友病是因为缺乏因子ⅩⅠ。

8.生理性抗凝物质主要包括抗凝血酶Ⅲ、蛋白C 系统、组织因子途径抑制物和肝素。

9.生理性止血可分为血管收缩、血小板止血栓形成和血液凝固三个阶段。

10.血液凝固根据凝血酶原激活物的形成可分为内源性凝血和外源性凝血两条途径,前者可被因子ⅩⅡ启动,而后者可被因子Ⅲ启动。

11.溶液渗透压的大小与溶液中所含的溶质微粒数目成正比。

12.纤溶系统的组成包括纤溶酶原、纤溶酶、纤溶酶原激活物、抑制物。

13.血量相当于体重的7%~8%,包括了血细胞和血浆。

判断对错1.血浆蛋白含量增多,则血沉加快。

( )2.红细胞叠连速度的快慢,主要取决于红细胞本身的特性,并不决定于血浆。

( )3.贫血时血细胞比容升高。

( )4急性细菌性炎症的病人血中中性粒细胞数增多。

( ) 5.外源性凝血是由因子Ⅲ启动的,这种因子存在于组织中。

( ) 6.在所有凝血因子中,除F Ⅳ是Ca 2+外,其余凝血因子均为蛋白质。

( ) 7.血小板数量减少,则毛细血管脆性增加 。

( )8.Rh 阴性的人第一次输入Rh 阳性人的血后,第二次再输Rh 阳性人的血时,不会出现凝集反应。

《生理学》-血液-填空题1.正常成年人的血量占体重的。

2.血浆的pH值是,其缓冲对物质主要由组成。

3.血液的比重主要取决于。

4.离心沉淀后的抗凝血液,上层是,下层是。

5.正常成年男性血细胞比容是;女性是。

6.血浆胶体渗透压主要由构成;血浆晶体渗透压主要由构成。

7.影响毛细血管内、外水平衡的主要因素是血浆渗透压;影响细胞内、外水平衡的主要因素是血浆渗透压。

8.临床上常用的等渗溶液有和。

9.正常成人血浆蛋白总量为,其中白蛋白为。

10.正常成年男性红细胞(RBC)的数量是;女性是。

11.正常成年男性血红蛋白(Hb)的数量是;女性是。

12.红细胞生成的主要原料是和。

13.红细胞成熟的主要因素是和。

14.红细胞生成的主要部位是,破坏的部位主要在系统。

15.红细胞生成调节的主要因素有和。

16.高原居民红细胞数较多,是由于缺氧而导致肾脏产生_____增多所致。

17.正常成人白细胞数量是;血小板数量是。

18.急性细菌性炎症的病人血中_______增多;肠虫病患者血中_______增多。

19.血小板聚集形成的血小板_______,可以堵塞小血管伤口,利于_______。

20.大多数凝血因子是在合成的,其中因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ在合成过程中需要参与。

21.以罗马数字编号的凝血因子中,存在于血浆以外的是,不是蛋白质成分的因子是。

22.启动内源性凝血的因子是;启动外源性凝血的因子是。

23.体内的生理性抗凝物质主要有、、、。

24.红细胞上含有A凝集原者的血型可能是或血。

25.血清中含有抗A凝激素者的血型可能是和血。

26.输血时,主要考虑供血者的_______不被受血者_______所凝集。

填空题答案27.7-8%28.7.35-7.45 NaHCO3/H2CO329.红细胞30.血浆血细胞31.40%~50%37%~48%32.白蛋白NaCl33.胶体晶体34.0.9% NaCl溶液5%葡萄糖溶液35.65-85g/L 40-48g/L36. 4.0-5.5×1012/L 3.5-5.0×1012/L37.120-160g/L 110-150 g/L38.蛋白质铁39.维生素B12叶酸40.红骨髓单核-巨噬细胞41.促红细胞生成素雄激素42.促红细胞生成素43.(4~10)×109/L (100~300)×109/L44.中性粒细胞嗜酸性粒细胞45.止血栓生理性止血46.肝脏维生素K47.III IV48.XII III49.丝氨酸蛋白酶抑制物蛋白质C系统组织因子途径抑制肝素50.A型AB型51.B型O型52.红细胞血清。

血液凝固的名词解释生理学基础血液凝固的名词解释与生理学基础血液凝固是一种复杂的生理过程,它在人体中起着重要的调节作用。

当我们受到创伤或刺激时,血液会迅速凝结,形成血块来阻止出血。

在这篇文章中,我们将探讨血液凝固的名词解释以及它的生理学基础。

血液凝固是一个复杂的主动过程,涉及多种细胞和物质的相互作用。

主要的参与者是血小板、凝血因子和纤维蛋白原。

当创伤发生时,血小板会迅速聚集到受伤的部位,并释放化学信号来促使更多的血小板加入。

这种血小板的聚集形成了一个血小板血栓,暂时封住了伤口。

在此过程中,凝血因子也被激活,开始形成一个复杂的酶级联反应。

这些凝血因子被分为两个主要的途径:内源性凝血途径和外源性凝血途径。

内源性凝血途径是由血管内皮细胞和血小板激活的,而外源性凝血途径则是由受伤组织释放的物质引发的。

凝血因子的级联反应最终导致凝血酶的形成,它将纤维蛋白原转化为纤维蛋白,从而形成血栓。

纤维蛋白是一种纤维状的蛋白质,它在血栓形成中起着重要的桥梁作用。

一旦血栓形成,它会限制出血,但也可能导致血液循环的阻塞。

血液凝固是一个非常精密的过程,由许多负反馈机制来调控。

一旦伤口愈合,机体会通过抗凝血因子来阻止进一步的凝血过程。

这些抗凝血因子包括抗凝血酶、抗凝血蛋白和血小板抑制物质。

它们能够消除已经形成的血栓,并保持正常的血液循环。

血液凝固的紊乱可能导致严重的疾病,如血栓性疾病和出血性疾病。

血栓性疾病是由于血栓形成过度,导致血液循环的阻塞。

这可以引发中风、心肌梗死和深静脉血栓等病症。

出血性疾病则是由于凝血因子缺乏或功能障碍,导致出血时间延长。

这可以导致严重的内出血和凝血不良。

为了诊断和治疗这些疾病,医生常常使用凝血功能检查。

这些检查可以衡量不同凝血因子的活性以及血栓形成的风险。

对于有血栓性疾病风险的患者,医生可能会采取药物干预措施,如抗凝血剂,来防止血栓的形成。

对于有出血性疾病的患者,医生可能会进行相关的治疗,如补充凝血因子。

红细胞凝集反应名词解释生理学红细胞凝集反应,又称血液凝集反应,是血液中生理学上最重要的一种反应。

它以未形成血栓的方式,将血液中的凝血因子和红细胞结合起来,形成一种“凝集状态”,将两种血液单位之间的距离拉近到最小,从而使血液有能力在血管内的“血栓”,以阻止血液的流失。

红细胞凝集反应也是一种生物反应,发生在血液循环系统中,是一种特殊的血液凝固反应,它的目的是保护血液循环系统免受外界的破坏。

为了防止血液的幅度性流失,血液循环系统也进行了适当的调节,使血液结构体系能够得到稳定,血浆内凝固反应就是其中一种,也就是红细胞凝集反应。

红细胞凝集反应是一种运用血液中红细胞和凝血因子(如血纤维蛋白、凝血酶等)之间交互作用的过程。

当特定的凝血因子(血小板衍生因子等)在血浆内凝固发生时,红细胞会聚集在一起,形成一个类似粘液的凝集物,这又被称作凝血石。

这种凝血石由红细胞与血小板衍生因子复合而形成,可以加快血液凝固的过程,使血液变得稠粘。

凝血石的作用是堵塞血管壁上的细微裂缝,阻止血液流出,更重要的是,它能够创造出一个血栓,这是一种由血小板衍生细胞结合而成的小的血栓,它的形成使得血液的流失被完全阻挡。

红细胞凝集反应对血液循环系统的正常运作至关重要,只有当它处于正常状态时,血液的凝固反应才能正常发挥作用,才能有效地阻止血液的流失,而不会让血液过度凝固。

当血液中缺乏凝血因子或受损的红细胞引发血液凝固异常时,就会造成凝血性血症,导致失血性休克等严重后果。

因此,理解红细胞凝集反应的物理学原理与血液凝固反应之间的联系,对于维护血液正常循环系统及其健康状态是至关重要的。

综上所述,红细胞凝集反应是血液循环系统中最重要的生理反应,它可以保护血液循环系统免受外界的破坏,保证血液的正常及健康状态。

掌握良好的红细胞凝集反应将有助于维护血液的正常循环系统,从而改善人类身体的健康状况。

生理学之血液系统凝血机制

人体的血液系统是一个复杂而精密的系统,其中凝血机制是维

持血液循环和止血的重要环节。

当血管受到损伤时,机体需要迅速

启动凝血机制,以阻止血液不断流失,同时维持血液的流动性。

凝

血机制的调节涉及多种生理学过程,包括血小板聚集、凝血因子激

活和纤维蛋白形成等。

首先,当血管受到损伤时,血小板会迅速聚集到受伤部位。

血

小板表面的受体会与受伤血管内皮细胞释放的凝血因子发生作用,

导致血小板聚集和粘附,形成血栓。

这一过程称为血小板凝集,是

凝血机制启动的第一步。

接下来,凝血因子在血液中激活,形成复杂的凝血酶级联反应。

这些凝血因子包括凝血酶、纤维蛋白原、因子VIII和因子X等。

这

些凝血因子在受伤部位相互作用,最终导致纤维蛋白原转化为纤维

蛋白,形成纤维蛋白网,加固血小板聚集形成的血栓。

最后,纤维蛋白网收缩,使血栓更加牢固,同时促进伤口愈合。

随着伤口愈合,机体会逐渐通过纤溶酶等酶类分解血栓,恢复正常

血液循环。

总的来说,血液系统的凝血机制是一个复杂而精密的生理过程,它能够迅速响应受伤并启动凝血反应,从而保护机体免受过度出血

的危害。

对凝血机制的深入了解有助于我们更好地理解人体的生理

功能,并为相关疾病的治疗提供理论基础。

红细胞凝集反应名词解释生理学

红细胞凝集反应是生物领域的一种细胞间的反应,它指的是,当红细胞与一种特定的外源物体接触时,红细胞能够产生凝集效应,即细胞之间的相互作用,这是一种生理反应的正常现象。

这种反应的特点是:当红细胞接触某一反应原,它们会凝聚在一起,构成紧密的细胞群体,红细胞之间产生贴附力,对外界环境具有一定的物理隔离效果,具有一定的抗迁移,抗松散作用。

另外,这种红细胞凝集反应也可以引起免疫系统的活跃,因为红细胞凝集反应可以激活免疫细胞,扩大免疫力,帮助身体抵抗病毒和细菌的侵袭。

它同时也可以增加血液的粘度,阻止外界的毒素进入血液,减少细胞的损伤,促使身体维持健康状态。

此外,红细胞凝集反应也可以帮助机体恢复凝血能力,凝血溶血紊乱时也可以通过凝集反应被治疗,促进血小板聚集,促进凝血因子的合成。

当机体血液凝血率异常时,可以通过某种特定的物质来引发凝集反应,使血液凝血率回归正常。

红细胞凝集反应不但涉及到内部细胞间的相互作用,还与机体的免疫功能有关联,与机体的凝血功能也有关联。

机体的一些病症,如出血缺陷症、血小板性紫癜、脑血管病变等,都与红细胞凝集反应有着直接的关系,其表现也可以通过对红细胞凝集反应进行检测来分析。

凝集反应也与机体的血液循环也有关联,血液循环受到某些物质的影响,可以促进血小板的聚集,增加血液粘度,降低其扩散速度,减轻细胞的损伤,保护细胞结构。

综上所述,红细胞凝集反应是一种重要的生理现象,不仅仅涉及细胞之间的相互作用,还与机体的免疫系统、凝血功能还有血液循环有密切的关系。

了解红细胞凝集的机制,有助于理解出血缺陷症、血小板性紫癜、脑血管病变等疾病的发生机制;也可以帮助医生更有效的治疗某些病症,提高患者的生活质量。

凝血和抗凝血平衡紊乱第一节凝血系统功能异常二、凝血因子的异常(一)与出血倾向有关的凝血因子异常1 .遗传性血浆凝血因子缺乏:血友病是FVIhFIX或FXl缺乏导致凝血功能障碍。

血管性假性血友病是vWF缺乏导致凝血功能障碍。

2 .获得性血浆凝血因子减少:(1)凝血因子生成障碍:FII、FVIKFIX、FX的生成需维生素K的参与。

维生素K缺乏和肝功能严重障碍会导致凝血因子生成障碍。

(2)凝血因子消耗增多:DlC时广泛微血栓的形成会导致凝血因子消耗过多。

(二)与血栓舫成倾向有关的凝血因子异常1.遗传性凝血因子异常2.获得性凝血因子增多第二节抗凝系统和纤溶系统功能异常一、抗凝系统功能异常(一)抗凝血薛-川减少或缺失(1)产生抗凝血酶-III主要由肝脏和血管内皮细胞产生。

(2)灭活抗凝血酶-川单独灭活慢,与肝素或血管内皮细胞上的硫酸乙酰肝素结合后灭活速度增加约100o倍。

(3)减少或缺失原因:1 .遗传性缺乏抗凝血酶-川基因变异2 .获得性缺乏(1)抗凝血薛-HI 合成减少:肠道消化吸收蛋白质障碍导致底物不足:肝功能严重障碍;口服避孕药(雌激素)(2)抗凝血酶Tll 丢失或消耗增多:肾病患者从肾脏丢失抗凝血酶-川;大面积烧伤患者随血浆丢失抗凝血酶-川;DIC 消耗抗凝血酶-川增多(二)蛋白C 和蛋白S 缺乏(1)蛋白C 、S 作用:蛋白C(PC)在肝脏合成,以酶原形式存在血液。

凝血悔活化PC 为APCoAPC 可水解灭活FVa 、FVIIIaoAPC 还可限制FXa 与血小板结合,灭活纤溶酶原抑制物。

蛋白S 是APC 辅助因子,促进APC 清除FXa 。

血栓调节蛋白(TM)与凝血畴结合降低其活性,显著增加APC 的作用。

蛋白C 凝血酹激活的蛋白C(APC) 灭活FVa,FVia!++(2)缺乏原因:1 .遗传性缺乏或异常和APC 抵抗1)遗传性蛋白C 、蛋白S 缺乏或异常包括数量缺乏和结构异常。

临床上多发生深部静脉血栓症。

生理学专升本考试(习题卷7)第1部分:单项选择题,共95题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]某他者因与人争吵后服用敌放畏引起有机磷中毒,被给予大量阿托品治疗,阿托品对有机磷中毒的下列哪种症状无效:A)瞳孔缩小B)肠痉挛C)心率减慢D)肌束颤动答案:D解析:2.[单选题]下列哪种情况下BMR会增高:A)垂体性肥牌症B)病理性饥饿C)肾上腺质功能减退D)甲状腺能亢进答案:D解析:3.[单选题]在下述关于心肌传导性的描述中哪一项是错误的:A)心肌细胞直径细小,传导速度快B)动作电位幅度大,传导速度快C)动作电位0期去极速率慢,传导速度慢D)邻近细胞阈电位水平下移,传导速度快答案:A解析:4.[单选题]窦房结能成为心脏正常起搏点的主要原因是:A)最大复极电位仅为-70mV,阈电位为-40mVB)0期去极速度快C)动作电位没有明显的平台期D)4期自动去极速率快答案:D解析:5.[单选题]关于蛋白质在消化道吸收的描述,错误的是:A)吸收部位主要在小肠B)只有分解成氨基酸后才能被吸收C)吸收的途径是血液D)吸收的机制是继发性主动转运答案:B解析:C)肌钙蛋白D)原肌球蛋白答案:B解析:7.[单选题]血浆中起关键作用的缓冲对是:A)KHCO3/H2CO3B)NaHCO3/H2CO3C)K2HPO4/KH2PO4D)Na2HPO4/NaH2PO4答案:B解析:8.[单选题]关于肾小管HCO3重吸收的叙述,错误的是:A)主要在近端小管重吸收B)HCO3-是以CO2扩散的形式重吸收C)HCO3-的重吸收与Na+-H+逆向交换呈正相关D)Cl-的重吸收优先于HCO3-的重吸收答案:D解析:9.[单选题]下列哪种凝血国子被激活后不具有丝氨酸白酶的活性:A)FIIB)FVC)FVMD)FIX答案:B解析:10.[单选题]房室延搁的生理意义是:A)使心房、心室不会同时收缩B)增强心肌收缩力C)使心室肌动作电位幅度增加D)使心室肌不会产生完全强直收缩答案:A解析:11.[单选题]下列各项跨膜转运,哪一项没有饱和现象:A)继发性主动转运B)原发性主动转运C)易化扩散D)单纯扩散答案:D解析:12.[单选题]正常情况下,肾小管完全重吸收的物质是:A)NaClB)葡萄糖解析:13.[单选题]临床上,给患者静脉注射肾上腺素后,患者机体不会出现:A)心率加快B)骨骼肌血管收缩C)皮肤黏膜血管收缩D)冠状血管舒张答案:B解析:14.[单选题]下列哪组激素是腺垂体分泌的激素是:A)FSH、LH、ACTH、GHB)TSH、FSH、LH、GHRHC)TRH、FSH、LH、ACTHD)TSH、GH、ACTH、CRH答案:A解析:15.[单选题]关于视维细胞的叙述,错误的是:A)其感光色素为视紫红质B)主要分布在视网膜的中央凹处C)对光的敏感度较差D)能分辨颜色答案:A解析:16.[单选题]肺活量等于A)潮气量+补吸气量+补呼气量B)补吸气量+补呼气量C)深吸气量+余气量D)潮气量+功能余气量答案:A解析:B深吸气量+功能余气量17.[单选题]女子外生殖器及阴道的发育是由于:A)年酮的作用B)维激素的作用C)孕激素的作用D)FSH和LH答案:B解析:18.[单选题]屈肌反射和肌紧张A)感受器相同B)均为单突触反射C)都属于姿势反射D)引起反射的刺激性质相同E)前者的效应器为屈肌,后者主要为伸肌19.[单选题]骨骼肌中能与Ca2+结合的位点在A)肌动蛋白B)肌球蛋白C)原肌球蛋白D)肌钙蛋白E)肌动蛋白和肌球蛋白答案:D解析:20.[单选题]下列关于肾血液循环的叙述,正确的是A)血流分布均匀B)直小血管内血压高C)肾小血管周围毛细血管血压高D)肾小球毛细血管血压低E)肾血流量较稳定答案:E解析:21.[单选题]脑干网状结构上行激动系统A)通过丘脑特异投射系统发挥作用B)被兴奋后脑电波呈现同步化慢波C)可维持大脑皮层的兴奋状态D)投射至特定的脑区域E)是一个多突触接替的系统,不易受药物的影响答案:C解析:22.[单选题]关于急性失血引起的变化,下列选项中错误的是A)动脉血压下降B)红细胞比容升高C)心率加快D)中心静脉压下降E)皮肤苍白湿冷答案:B解析:23.[单选题]某人的红细胞与B型血的血清发生凝集,而其血清与B型血的红细胞不凝集,此人的血型可能是A)A1型B)A2型C)B型D)AB型E)O型答案:D解析:24.[单选题]副交感神经兴奋时对代谢的影响是A)促进甲状腺素的分泌B)促进胰高血糖素分泌答案:C解析:25.[单选题]下列哪些物质是以单纯扩散方式进入细胞的A)NaCl、H2OB)O2、CO2C)葡萄糖、氨基酸D)激素和酶E)细菌和病毒答案:B解析:26.[单选题]患者,男性,45岁,主诉肌肉无力,性欲减退,肌肉消瘦,不能耐受运动。

第九章 凝血与抗凝血平衡紊乱一、单项选择题(最佳选择题,每小题仅有一个正确答案)1畅最重要的生理性凝血启动因子是( )。

A畅TF B畅FⅫ C畅FⅡ D畅FⅥ E畅FⅤ2畅在凝血瀑布反应过程中,共同凝血途径是指( )。

A畅从FⅢ开始的途径 B畅从FⅫ开始的途径 C畅从FⅡ开始的途径D畅从FⅪ开始的途径 E畅从FⅩ开始的途径3畅凝血系统激活过程中最关键的酶是( )。

A畅纤溶酶 B畅激活激肽释放酶 C畅凝血酶D畅胰蛋白酶 E畅凝血酶原4畅连接在磷脂表面上的Ca2+、FⅩa和FⅤ构成的复合物具有下列哪种作用?( )A畅激活激肽释放酶原 B畅激活凝血酶原 C畅激活TFD畅激活FⅧ E畅使纤维蛋白原转变为纤维蛋白多聚体5畅下列哪种物质不属于纤维蛋白溶解系统?( )A畅纤溶酶原 B畅纤溶酶 C畅尿激酶 D畅纤溶抑制物 E畅FDP6畅关于TF的表述,哪一项是正确的?( )A畅正常血浆含有酶原形式的TF B畅它是一种跨膜脂蛋白C畅人体各种细胞均可恒定地表达TF D畅VEC损伤时,TF表达/释放减少E畅VEC损伤时,TF表达/释放增多7畅组织因子途径抑制物(TFPI)主要作用于( )。

A畅FⅡa、FⅦa B畅FⅦa、FⅨa C畅FⅦa、FⅩaD畅FⅧa、FⅩa E畅FⅦa、FⅪa和血小板8畅下述哪项功能障碍不可能是DIC引起的?( )A畅急性肾衰竭 B畅急性呼吸衰竭 C畅心源性休克D畅席汉综合征 E畅再生障碍性贫血9畅血小板的致密颗粒在释放反应中释放( )。

A畅ADP和5-羟色胺 B畅纤维蛋白原 C畅纤维连接蛋白D畅凝血酶敏感蛋白 E畅TF10畅血友病A的病因是( )。

A畅FⅨ缺乏 B畅FX缺乏 C畅FⅧ缺乏 D畅FV缺乏 E畅TF缺乏11畅血友病B的病因是( )。

A畅FⅨ缺乏 B畅FⅩ缺乏 C畅FⅧ缺乏 D畅FⅤ缺乏 E畅FⅦ缺乏12畅激活的蛋白C(APC)抵抗发生于( )。

A畅FⅤ基因突变 B畅FⅩ基因突变 C畅FⅧ基因突变D畅F Ⅸ基因突变 E畅F Ⅻ基因突变13畅激活的蛋白C(APC)对血液凝固调控的主要作用是通过( )。

生理学血液凝固和抗凝习题和参考答案(一)血液凝固的基本步骤血液凝固是指血液由流动的液体状态变成不能流动的凝胶状态的过程,其本质为血浆中的可溶性纤维蛋白原转变成不溶性的纤维蛋白。

纤维蛋白交织成网,把血细胞及血液的液体成分网罗在内,从而形成血凝块。

血液凝固是一系列复杂的酶促反应过程,需要多种凝血因子参与。

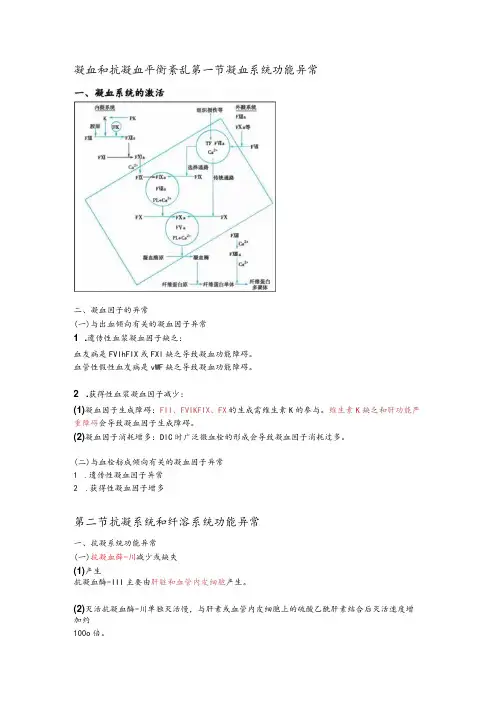

血液凝固是凝血因子按一定顺序激活,最终使纤维蛋白原转变为纤维蛋白的过程,可分为凝血酶原酶复合物的形成;凝血酶形成;纤维蛋白形成三个基本步骤,即:第一步凝血酶原酶复合物(形成)↓第二步凝血酶原→凝血酶↓第三步纤维蛋白原→纤维蛋白1.凝血酶原酶复合物的形成:凝血酶原酶复合物为Ⅹa、V、Ca2+和PF3(血小板第3 因子,为血小板膜上的磷脂)复合物,它的形成首先需要因子Ⅹ的激活。

根据凝血酶原酶复合物形成始动途径和参与因子的不同,可将凝血分为内源性凝血和外源性凝血两条途径。

(1)内源性凝血途径:由因子Ⅻ活化而启动。

当血管受损,内膜下胶原暴露时,可激活Ⅻ为Ⅻa,进而激活Ⅺ为Ⅵa。

Ⅵa 在Ca2+存在时激活Ⅸa,Ⅸa 再与激活的Ⅷa、PF3、Ca2+形成复合物进一步激活Ⅹ。

上述过程参与凝血的因子均存在于血管内的血浆中。

故取名为内源性凝血途径。

由于因子Ⅷa 的存在,可使Ⅸa 激活X 的速度加快20 万倍,故因子Ⅷ缺乏使内源性凝血途径障碍,轻微的损伤可致出血不止,临床上称甲(A)型血友病。

(2)外源性凝血途径:由损伤组织暴露的因子Ⅲ与血液接触而启动。

当组织损伤血管破裂时,暴露的因子Ⅲ与血浆中的Ca2+、Ⅶ共同形成复合物进而激活因子Ⅹ。

因启动该过程的因子Ⅲ来自血管外的组织,故称为外源性凝血途径。

2.凝血酶形成:在凝血酶原酶复合物的作用下,血浆中无活性的因子Ⅱ(凝血酶原)被激活为有活性的因子Ⅱa(凝血酶)。

3.纤维蛋白的形成:在凝血酶的作用下,溶于血浆中的纤维蛋白原转变为纤维蛋白单体;同时,凝血酶激活Ⅻ为Ⅻa,使纤维蛋白单体相互连接形成不溶于水的纤维蛋白多聚体,并彼此交织成网,将血细胞网罗在内,形成血凝块,完成血凝过程。

凝血过程的三个基本步骤

凝血过程分为三个基本步骤,具体如下:

1.血小板激活:当血液细胞外液中某些外源性刺激物,例如水解酶、蛋白质等,改变了血

小板的外液稳定性,血小板就会发生膨胀、弯曲,细胞内的细胞质内的钙离子浓度升高,进而改变血小板的静电属性,使血小板完全激活。

2.凝血酶原活化:当血小板激活后,从血小板表面释放出凝血酶原。

经过可逆条件下的构

象转换,凝血酶原转化成凝血酶,也称凝血因子Ⅹ。

3.纤维蛋白原转变为纤维蛋白:在凝血酶的作用下,纤维蛋白原转变为纤维蛋白。