景观动态变化word版

- 格式:doc

- 大小:258.00 KB

- 文档页数:18

用动态描写写景200

清晨,太阳还未完全升起,但天空已渐渐泛起一抹明亮的橙红色。

雾气弥漫在大地上,仿佛给大自然披上了一层轻纱。

浓密的树林里,白雾在树枝间缭绕,美丽如梦。

微风轻拂,雾气时而散开,露出一幅幅树叶的倩影,熠熠生辉。

河边的草地上,一望无垠的绿色波浪翻滚着。

露水沾湿了草叶,给它们带来了生机勃勃的气息。

草丛间偶尔可以看到几只小鸟,它们欢快地跳跃着,似乎是在为新的一天欢呼。

静谧的湖面上,微风带来的涟漪荡起层层涟漪。

湖水如镜面般平静,映照着天空与岸边的景色。

远处的山脉在晨光的映衬下显得宛如仙境,散发着神秘的气息。

湖边的柳树轻轻摇曳着,宛如天使在优雅地跳舞。

小路蜿蜒穿过青山,在初升的太阳照耀下,笼罩着一层金光。

路边的野花竞相绽放,色彩斑斓,各自散发着迷人的芬芳。

远处的村庄静静安睡,屋顶上被清晨的露水打湿,闪耀着晶莹的光芒。

逐渐,太阳升得更高了,天空的颜色从橙红色变成了湛蓝。

清晨的景色仿佛是大自然醒来前的一刹那,它们美丽而纯净。

生活在其中的生物们与大自然融为一体,共同享受着这美妙的时刻。

描写一处景物的变化过程范文范文一:嘿,朋友!我跟你讲讲我家附近那个小花园的变化,可有意思啦!刚开始的时候,那就是一块普普通通的荒地,杂草丛生,看着乱糟糟的。

每次路过,我都忍不住想:“这啥时候能变得好看点呀?”后来呀,有人来整理这块地啦!他们把杂草都除掉,土地也翻整得平平整整的。

看着那光秃秃的土地,我心里充满了期待,一直在想会种些啥呢?没过多久,就开始种花啦!各种各样的花苗被种下去,小小的,弱弱的,感觉风一吹就要倒似的。

我天天都去看看它们,盼着它们快点长大。

慢慢地,花儿们长大了,开始长出花苞。

那一个个小小的花苞,就像害羞的小姑娘,躲在叶子后面。

终于有一天,花开啦!红的、粉的、黄的,五颜六色,漂亮极了!整个小花园都弥漫着花香,吸引了好多蜜蜂和蝴蝶。

我在花园里跑来跑去,开心得不得了。

范文二:亲,我来给你讲讲我学校旁边那棵大柳树的变化,保证精彩!记得我刚到学校的时候,那棵大柳树还只是一棵细细的小树苗呢。

在春风里摇摇晃晃的,好像站都站不稳。

过了一阵子,小树苗长出了一些嫩绿的叶子,稀稀疏疏的。

我每次经过都会看看它,心里想着:“小柳树,你可要快快长大呀!”夏天到了,小柳树像是吃了大力丸一样,猛地长个儿!叶子也变得密密麻麻的,像一把绿色的大伞。

我们下课都喜欢跑到柳树下乘凉,那叫一个舒服!秋天来啦,大柳树的叶子开始变黄。

风一吹,叶子就纷纷飘落下来,像一只只黄色的蝴蝶在空中飞舞。

我会捡起那些漂亮的叶子,做成书签。

冬天的时候,大柳树的叶子都掉光了,只剩下光秃秃的树枝。

看上去有点孤单,不过我知道,它在养精蓄锐,等待春天的到来。

年复一年,这棵大柳树越来越粗壮,越来越漂亮。

它见证了我们的成长,也成了学校里最美的一道风景。

怎么样,是不是很有趣呀?。

杭州湾滨海湿地景观动态变化分析姓名:裴楚妮班级:景观12-2学号:2012025233一、研究区概况杭州湾是钱塘江河口区外海滨部分,外形呈喇22叭状,自海口向内由宽变窄。

受季风影响,风向主要表现为季风特征,风速湾口大于湾顶。

全年空气比较湿润、多雨,属亚热带地区。

杭州湾泥沙为淤泥物质,潮流是泥沙搬运、沉积的主要动力,波浪在泥沙搬运中起着次要作用。

研究区位于慈溪市,是杭州湾的咽喉部分。

由于其地理位置独特因而景观变化显著。

其具体范围为:东经120? 55? ~121? 30?,北纬30? 10? ~ 30? 42?,包括水域在内,面积约2500km2二、研究方法1. 数据来源及数据处理研究区采用2000年6月、2002年11月和2005年6月三期杭州湾慈溪湿地的TM 遥感影像。

遥感信息的分析识别主要依据地物反射光谱特性,不同地物具有不同的反射光谱特性。

例如湿地的水特性使得它的反射光谱特性与其他地类有很大不同,这是遥感监测湿地的基础。

湿地植物种群有特定的反射光谱,尤其在近红外波段,不同植物种类的反射率离散程度较大,有利于湿地植被类型的识别,这也是湿地遥感分类的重要依据之一。

遥感数据处理采用遥感图像处理软件ERDASIMAGIN 8. 7完成几何校正,方法采用从地形图到遥感图像的校正方法,二阶多项式拟合,质量控制在均方根误差小于0.5像元。

同样,将不同年份的遥感图像以已经经过校正并带投影坐标系统的2000年遥感图像为基准,进行一一几何校正,使各幅图像均具有相同的投影系统,并且能够在同一视窗下叠加显示,没有变化的部分应该完全重叠。

根据分析需要,对T M 5、4、3波段做假彩色合成,岸线提取采用叠加分析的方法,做出湿地岸线提取图。

目前常用的分类方法为人工目视解译和计算机自动分类方法,但对湿地研究尚无成熟的完全自动分类方法,只能进行半自动解译[10],即对遥感图像进行计算机自动分类后,再参考目标区最新的土地利用图、地形图、交通图及其他相关图件进行人工目视解译修正。

自然景观变化的过程作文150

日出的时候,天边开始泛红,太阳像个害羞的小姑娘,慢慢地

探出了头。

大地一下子被点亮了,好像披上了一层金色的薄纱。

微风一吹,树叶哗哗作响,好像在聊天。

小鸟们也醒了,它们

在树枝上跳来跳去,唧唧喳喳地叫着,像是在讨论今天要去哪儿玩。

远处的山,就像一幅水墨画,云雾缭绕,若隐若现。

山脚下的

小溪淅淅沥沥地流着,像是在唱一首欢快的歌。

河边的花儿也随风

摇摆,散发出阵阵清香,让人心情一下子变得好起来。

太阳越升越高,大自然也开始热闹起来。

蝴蝶在花丛中翩翩起舞,蜜蜂忙着采蜜,小动物们也开始四处觅食。

整个世界都充满了

生机和活力。

到了傍晚,太阳开始慢慢落下,天空被染成了火红色。

湖面上

映着夕阳的余晖,就像一面镜子,美丽极了。

夜幕降临,星星点点,大自然的喧嚣渐渐消失,一切都变得宁静而祥和。

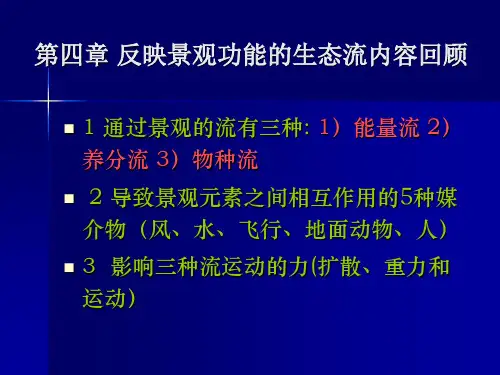

可编辑修改精选全文完整版景观生态学重点第一章1、景观生态学的主体来源是什么?主体来源于地理学的景观学和生物学的生态学。

2、什么是景观?景观具有哪些基本的特征?景观:由一组以类似方式重复出现的,相互作用的生态系统所组成的异质性陆地区域。

基本特征:(1)是一个生态学系统:由不同的生态系统镶嵌组成的,不同生态系统之间通过物质交换、能量流动和物种交换途径而相互作用和影响,进而形成一个整体。

(2)具有一定自然和文化特征的地域空间实体:景观是在人类和自然共同作用下形成的,不仅具有特定的气候和地貌特征,而且与特定地域文化特征(人类的各种干扰活动、文化习俗等)相对应。

(3)是异质生态系统的镶嵌体:是由异质性生态系统镶嵌而成的。

(4)是人类活动和生存的基本空间:人类和动物均需要2种以上景观要素才能生存与发展。

即人类需要在多种生态系统内部才能完成各种活动。

(5)具有经济、生态、文化等多重价值:不仅具有生物生产力和资源开发利用价值,而且具有美学(观赏、文艺创作)价值和为教育、科研、性情熏陶等提供场所的价值。

3、什么是景观结构、景观功能、景观变化?景观中不同生态系统之间通过什么途径发生相互作用?景观结构:研究景观的组成与空间格局特征。

如各生态系统或景观要素的大小、形状、数量、类型、空间构型等特征,能量、物质和物种在景观中的分布状况。

景观功能:研究景观要素(生态系统)间的相互作用过程与机制。

即能量、物质和生物有机体在景观中不同生态系统之间的流动过程及其与景观结构、干扰等之间的关系。

景观动态:研究景观结构和功能随时间的变化及其机理。

具体地讲,景观的组成成分、形状和空间排列方式,能量、物质、生物有机体在不同生态系统之间的分布状况的变化,由此导致能量、物质、生物有机体在不同生态系统之间的流动过程的变化。

不同生态系统之间通过物质交换、能量流动和物种交换途径而相互作用和影响,进而形成一个整体。

4、什么是景观要素?它与景观有何区别与联系?景观是由若干不同生态系统组成的聚合体,因此:(1)景观要素:组成景观的生态系统,也称为景观成分。

什么是景观规划设计三元素?视觉景观形象、环境生态绿化、大众行为心理。

(P7)现代景观规划设计的基本原则一个景观规划设计的成败,归根到底,就看它在多大程度上满足了人类户外环境活动的需要,是否符合人类的户外行为需求。

考虑大众的思想、兼顾人类共有的行为、群体优先,这是现代景观规划设计的基本原则。

关于人的感官嗅觉通常在2~3m的距离内发生作用,而7m是开Party 聊天的合适距离,35m则是演讲的距离。

论述现代景观及其规划设计的特征。

带状景观空间1、带状空间景观包括那些景观类型?街道、滨水带、交通道路、视觉走廊及生态走廊等。

(P34)2、视觉走廊概念?是带状空间中组织丰富景物、景观标志的视觉通道。

(P35)3、生态走廊概念?是为野生动植物预留的一定宽度的带状通道。

带状空间中生态性好的适与旅游观光的自然景观较强的通廊。

(P35)4、景观观赏速度的概念?指景观视觉中速度与角度,随交通工具速度和人移动的速度对应能清晰辨认的距离不同而引起的观赏与平时不同。

5、公园路(PARKWAY)的概念?是公园中的道路,是园林的骨架与脉络,联系各景点的纽带,构成园林景观的重要因素,有组织交通,引导游览,组织空间,构成景色、铺设水电管网等作用。

可分为主要园路、次要园路、游憩小路。

6、公园路(PARKWAY)与一般交通性道路的景观规划设计的差别?交通性从属于游览性,不以捷径为准则,讲究迂回曲折,因地制宜,路面多做装饰,路线以景观为主。

7、公园路(PARKWAY)的选线要考虑那些因素?景观游览路线的组织;交通游憩的安排;主次分明;因地制宜;景区性质、地形、游人多寡引起的疏密要求8、道路景观构成要素?软质景观(自然);硬质景观(人工)、人文景观(人的活动)9、城市道路景观要达到那些景观效果?安全、生态、可识别、可观赏、舒适、便利10、作为城市“骨骼”的道路,它的景观规划在宏观上要与那些方面相协调?与城市规划的分区,道路统统布局相适应,其速度,性质,功能需符合城市规划。

国内外园林动态及发展趋势1、历史回顾园林的历史可上溯至五千年以前。

但是在漫长的历史年代中,园林主要是为少数人享用的,为公众服务的园林所占的比重甚微。

十八世纪中叶欧洲资产阶级革命之后,将一些王公贵族的园林开放,称为“公园”。

十九世纪下半叶,美国造园大师欧姆斯特德(Frederick Law Olmsted)规划设计了纽约中央公园和波士顿等地的公园绿地系统,把园林从封闭的围墙中扩大到城市整体的范围,并首先称自己的职业为 landscape architect。

1900年哈佛大学开办 landscape architecture课程,标志着现代园林学科的建立。

此后,世界各国都用 landscape architecture这一名词作为有关园林的通用名词,并于1948年成立了国际园林师联合总会(IFLA)。

关于 landscape architecture的中文译名,全国自然科学名词审订委员会正式审订公布为:“园林学”(林学名词审订委员会1989,建筑、园林、城市规划名词审订委员会1996)。

特别是建筑、园林、城市规划名同审订委员会在公布名词的前言中作了一段专门说明:“在审订中,有些带争议性的名词均经过多次讨论后得到确定。

如‘园林学’一词,有的专家认为应以‘景观学’代替,但考虑到我国多年来习用的‘园林学’的概念已不断扩大,故仍采用‘园林学’,与英文中的landscape chitecture相当”。

目前可以见到的异名如风景建筑学、景观建筑学、景观规划设计、景园建筑、地景等,都是不规范的名词。

2、“园林”的内涵及流派2.1 园林的内涵的延伸世界各国的园林形态是一种民族文化的体现,它是在一定的范围内,根据自然、艺术和工程技术规律,主要由地形地貌、山水泉石、动植物、广场、园路及建筑小品等要素组合、建造的环境优美,生态环境良好的空间境域。

从为少数人享用的皇家园林、贵族园林、私人宅园到公园,直至欧姆斯特德规划城市公园绿地系统,地域扩大到整个城市,建立现代园林学,是一大转折.这个转变过程历时近200年。

景物的动态变化描写

景物的动态变化描写(精选10条)

1、其实,那山本身就富有神奇感这边的像锋利的尖刀,那边的像驼背的老人,再远一点儿便像含苞欲放的莲花……

2、我等待着,等待着,明年大地复苏,春暖花开之际。

3、两岸的山峰变化成各种有趣的姿态有时像飘洒的仙女,有时像持杖的老翁,有时像献桃的猿猴,有时像脱缰的野马。

4、万物生长,春天给人们带来希望,带来生机,带来遐想。

在这个风景如画的季节里,我们播下希望的种子,承载着我们的梦想,在无限的期待中,长成我们心中的希望。

让春天的渴望,装满人生的细节,灿烂生命的旅程。

5、远处,一座座山峰拔地而起,山上绿树成阴,又有花儿映衬,把整个山峰打扮得分外妖烧。

6、在深邃微白的天空中,还散布着几颗星星,地上漆黑,天上全白,野草在微微颤动,四处都笼罩在神秘的薄明中。

7、校园的小花园里种着依依多情的杨柳,还有姿态端庄的假椰子树,草地上还遍布着五颜六色的小花.当风儿吹过,那一棵杨柳犹如一位亭亭玉立的小姑娘借着温暖的风轻轻地梳理它那美丽的长头发.旁边的椰子树呢就象一个士兵时时刻刻守着美丽的杨柳.啊,校园美丽的一角

8、房子的旁边有一园竹子,忽然吹起风来了,树叶被吹得沙沙响,那竹竿被吹得一摇一摆的,好像在跳舞,又好像在招手

9、冬天,下了一场大雪。

热闹了一年的池塘真正地平静了下来,水面结了一层薄薄的冰,把可怜地残叶压在下面,鱼儿却不知了踪影。

10、抬头望去,只见天空红红的,有几片橙黄色的云朵悠悠地飘,一道彩虹隐隐约约横跨过天空,几只羽毛闪着彩色光芒的鸟儿叽叽喳喳地飞过,有一只体格大一点的,落在了苍翠的树上,它们一动一静,相映成趣。

写一段自然景观变化过程

几年前,这片土地是一片茂密的森林,树木郁郁葱葱,野花遍地。

每天早晨,可见到日出时,阳光透过树林,照耀在草地上,形成美丽的景色。

野鸟和小动物在这里自由穿行,人们也常常来此散步、观赏大自然的美丽。

然而,随着时间的推移,自然景观开始发生变化。

人类活动不断扩大,工厂和建筑物的建设不断增加,大片树林不断被砍伐,土地上种植了越来越多的作物和果树。

野生动植物的栖息地受到严重破坏,数量逐渐减少,草原和林地逐渐萎缩。

空气和水质污染也不断加剧,臭氧层逐渐减少,自然灾害也不断增加。

如今,这里已经变成了一个巨大的城市,高楼大厦拔地而起,交通便捷,人口密集。

大气污染严重,水质污染也不容乐观。

由于自然景观的破坏,许多动植物已经从这里消失,许多人也失去了大自然带来的美好感受。

在这个现代社会中,我们需要反思并寻找一种更加可持续的发展方式,以保护自然景观并创造更美好的未来。

生态学景观变化4.1稳定性的基本概念4.1.1景观变化曲线4.1.2稳定性、准稳定性和不稳定性1)LT-SRO和LT-LRO稳定曲线生物系统的稳定性(stability)是相对的,景观参数的长期变化成水平状态,并且在其水平线上下波动,波动幅度和周期具有统计特征的,我们认为是稳定的。

2)有人用准稳定性(metastability)来表达这种稳定状态因为它并不是固定不变的,而是处于动态平衡之中,说它是动态的,是因为它还在变化,说它是平衡的,因为从较长的尺度来说,它又是不变的。

3)不稳定性指的是波动方式经常发生变化或不可预测不稳定性可能出现两种情况:一是受到干扰后打破原有平衡后立刻建立新的平衡。

即以新的平衡代替原有的平衡。

二是旧的平衡被打破后,新的可预测的稳定状态并未出现。

比如:干旱的草地一经耕垦,就会不稳定。

4.1.3关于稳定性的其他重要概念1)持久性(persistence)指一个系统或它一些分量的持续存留时间。

2)抵抗力(resistance)指一个系统对某种干扰就地抵制的能力。

3)恢复力(resilience)指一个系统在受到干扰破坏后恢复其功能的能力。

4)关于景观特性与稳定性关系的基本原则:岩石、水泥路面等无生物定居地,具有物理系统的稳定性。

随生物量的增加准稳定性增加。

顶级群落的准稳定最大,中间演替阶段次之,先锋阶段最小。

从抵抗力来说,顶级群落大于先锋群落;从恢复力来说,先锋群落大于顶级群落。

5)按稳定性将景观要素分成三种类型具有物理系统稳定性的景观要素。

准稳定性低的景观要素准稳定性高的景观要素4.1.4物种共存与斑块动态物种共存的两种机制:平衡观点和非平衡的观点1)平衡观点:从Gause的竞争排斥原理出发,以生态位分化作为物种共存的基本机制。

这个观点包括两点内容:凡生态位完全相同的种,将产生种间竞争,一个种将被另一个种所排挤,最后又一个种占优势。

由多个种组成的稳定群落,必然是由生态位不同的种所组成。

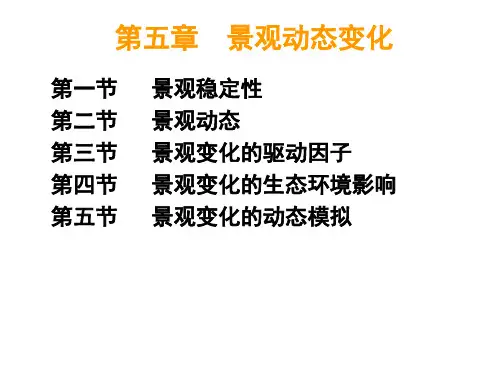

第三章景观动态变化教学目的:通过本章的学习,掌握景观稳定性的概念和影响景观稳定性的要素,景观变化的驱动因子;掌握景观变化对生态环境的影响。

了解景观变化的动态模拟。

重点难点:教学重点景观稳定性的概念及相关问题;景观变化的驱动因子;景观变化的生态环境影响。

难点景观变化的动态模拟。

从远古时期亚马逊河流域大片森林的焚烧到现代社会一座座高楼拔地而起,从迅猛的洪水顷刻间淹没了农田到落荒地逐渐演变成与当地气候相适应的顶极群落,从大面积草原荒漠化到濒危物种的消亡,我们周围的景观无时无刻不在发生着变化。

景观变化的结果不仅改变了人类的自然环境,而且影响着人类的社会制度、经济制度甚至文化思想。

谈到景观的变化,首先涉及到同景观变化相对应的一个概念——景观稳定性。

第一节景观稳定性景观无时无刻不在发生变化,绝对的稳定性是不存在的,景观稳定性只是相对于一定时段和空间的稳定性;景观有是由不同组分组成的,这些组分稳定性的不同影响着景观整体的稳定性;景观要素的空间组合也影响着景观的稳定性,不同的空间配置影响着景观功能的发挥,人们总试图寻找一种最优的景观格局,从中获益最大并保证景观的稳定与发展;事实上人类本身就是景观的一个有机组成部分,而且是景观组分中最复杂,又最具活力的部分,同时,稳定性的最大威胁恰恰来自于人类活动的干扰,因而人类同自然的有机结合是保证景观稳定性的决定因素。

一、景观稳定性的概念1、景观参数的变化曲线•若不考虑时间尺度,景观参数随时间变化曲线的特点可以由3个独立参数来描述:✓变化的总趋势(上升、下降和水平趋势);✓围绕总趋势的相对波动幅度(大范围和小范围);✓波动的韵律(规则和不规则)。

景观变化的12条变化曲线(a)美国田纳西洲阿巴拉契亚硬木林在1000年内预测的生物量变化(b)英国剑桥附近罗金厄姆林地面积400年来的变化(c)夏威夷冒纳罗亚山上空22年间大气中CO2含量的变化2、.对景观稳定性的理解可从以下两方面:1)从景观变化的趋势认识:持久性:表示系统或某些成分的生存时间。

恒定性或变异性:表示系统某些特征的波动频率和幅度。

2)从景观对干扰的反应来认识:恢复性或弹性:表示系统发生变化后恢复到原来状态的能力。

(恢复性可用系统回到原状态所需的时间来度量。

)抗性阻力:表示系统抵抗外界变化的能力。

在景观生态学中所研究的稳定性多是指有生命的景观类型的稳定,即生物稳定。

生物稳定性是一种亚稳定性,即系统处于动态平衡状态(围绕中心位置上下波动)。

它可以是在很长时间内都围绕一个中心位置;也可以是在一段时间内处于一种平衡状态,围绕一个中心位置波动,而在另一段时间内又进入另一种平衡状态,围绕另一个中心位置波动。

3、非稳定性如果系统由于某种原因(如受到干扰),改变原来围绕中心位置上下波动的状态,出现一条新的轨迹线,那么该系统就表现出非稳定性。

非稳定性可能以两种类型存在:(1) 系统发生变化后,达到新的可预测波动状态,形成一种新的亚稳定平衡。

(2) 在统计学意义上没有新的可预测波动状态出现。

非稳定性既可以是暂时的,也可以是长期的。

二、景观要素的稳定性景观是由不同的景观要素组成的,景观整体的稳定性是由其组成各要素的稳定性所决定的,景观各要素的稳定性千差万别,为此在对景观稳定性做总体评价时,应考虑到各要素在景观稳定性中的作用及其相互联系。

景观是由气候、地貌、岩石和土壤、植被、水文五大要素组成。

景观的动态也是其中各要素的变化,但各要素的变化显然是不一致的。

1、气候气候具有两种变化:周期性变化:如地球围绕太阳公转形成的春夏秋冬、地球自转产生的白天黑夜。

多用均值来表示其变化。

异常变化:如第四纪冰川,其形成原因尚有较大的争论。

2、地貌通常大面积的高山、平原地貌的变化时间相当长,需地质年代来计算。

通常在研究景观的动态时认为地貌要素是稳定的。

3、岩石和土壤除在岩石大面积出露的戈壁、侵蚀剧烈的黄土高原等类似地区研究景观稳定性时,需要慎重考虑岩石和土壤要素外,对其它多数地区来说,岩石和土壤属稳定的景观要素,通常很少考虑。

4、植被在景观稳定性中起主要作用。

具有周期性和异常变化两种情况。

对多数景观来说,植被的稳定性实际上代表了景观的稳定性。

一般地说,在实际评价景观稳定性时,主要考虑的是植被要素的变化。

5、水文水既是景观中较为活跃的组成要素,又是对景观的变化最具影响力的干扰因素。

水的稳定性最差,其变化又很难预测。

景观整体的稳定性是由其组成各要素的稳定性综合作用所决定的。

在对景观稳定性做总体评价时,应考虑到各要素在景观稳定性中各自的不同作用,以及由各要素的空间组合所决定的不同作用之间的相互联系。

三、景观稳定性的尺度问题我们以上所谈到的景观稳定性,实际上都没有考虑景观稳定性的尺度问题,或者下意识地根据自己假定的一个尺度来评判景观是否稳定。

景观稳定性的尺度问题包括景观稳定性的时间尺度问题和景观稳定性的空间尺度。

景观的稳定性取决于观察景观时所选择的时空尺度。

1、景观稳定性的时间尺度景观稳定性是一个相对的概念,任何景观都是连续变化的瞬息状态,这些状态可以看作是时间的函数,我们评价景观是否稳定首先根据自己假定的一个时间尺度。

评价景观是否稳定时首先根据自己假定的一个时间尺度,或者是一个变化速率。

景观稳定性的时间尺度以人一生的生命周期为好。

2、景观稳定性的空间尺度指景观的异质稳定性,即在景观尺度上,稳定性实际上是许多复杂结构在立地水平上不断变化和大尺度上相对静止的统一。

大尺度上景观结构和要素组成的变化需要很长的时间才发生,而小尺度上景观的变化在短期就可以发生。

四、干扰与景观稳定性景观稳定性可以看作干扰条件下景观的不同反应稳定性是系统两种特征——恢复性和抗性的产物。

一般地说,景观的抗性越强,景观越稳定;景观的恢复性越强,景观越稳定。

更一般地说,如果干扰在系统中只能引起较小的总体变化,则该系统的特性是稳定的。

在稳定性研究中,最好用不同的稳定性组分来量度和表示抗性和恢复性。

•景观对干扰的抵抗能力被限定在一定的阈值之内,超过该阈值,外界干扰造成的危害是相同的。

•一般地说,终级景观的抗干扰能力比初始景观强;而受到干扰之后,初始景观的恢复能力又比终级景观强。

•为什么将景观对干扰的反应看作是景观稳定性的一个有价值的量度?稳定性的确定必须包括环境发生很大变化期间的观察结果。

景观可以看做是干扰的产物•干扰强度影响景观稳定性。

•干扰的强度和频率常常相互作用来影响景观稳定性。

(1)若干扰的强度很低,而且干扰是规则的:景观能够建立起与干扰相适应的机制,从而保持景观的稳定性。

(2)若干扰比较严重,但干扰经常发生,并且可以预测:景观也可以发展起适应干扰的机制来维持稳定性。

若干扰不规则,而且发生的频率很低,则景观的稳定性最差。

理论上讲,在干扰经常发生,而且没有一定干扰规律下形成的景观,其稳定性最高。

第二节景观变化的驱动因子景观变化的驱动因子可以分为两类:一类自然驱动因子,一类是人为驱动因子。

一、自然驱动因子指在景观发育过程中,对景观形成起作用的自然因素。

比如地壳运动、流水和风力侵蚀、重力和冰川作用等,他们形成景观中的不同地貌类型。

较大的时空尺度上作用于景观,它可以引起大面积的景观发生变化。

1、地貌的形成•地壳构造运动:造成地表形态的不断变化•风和流水作用:风成地貌,流水地貌。

风和流水是塑造地貌最重要的外动力。

•重力和冰川作用:冰川的侵蚀和搬运,形成冰蚀地貌、冰积地貌等。

2、气候的影响气候对景观的发育具有至关重要的作用。

在气候的影响下,古老的岩石发生了巨大的变化。

比如石灰岩在冻融气候条件下,极易破碎与溶解;在潮湿气候下,可形成喀斯特地形;在炎热干旱气候下,以坚硬的山脊形式保存下来。

沿赤道向两极,在不同气候的影响下形成各种不同类型的景观:赤道景观:赤道地区终年高温,降雨充沛。

在高温高湿的影响下,化学反应速度快,土壤底部的基岩变化强烈,整个景观主要有森林基质组成。

只有大量的支配和河流两者之间的对比较为明显。

热带景观:气温依然较高,但降雨明显减少,空气较为干燥,大片大片的森林已有明显的破碎迹象,无林带多被热带稀树草原或暂时性的耕地所代替。

荒漠景观:荒漠地区降水少,温带景观:降雨集中在夏季,寒冷地区景观同一气候带会存在异质性景观,主要原因:•干扰•趋同作用速率因基岩和地貌结构不同而变化较大。

•气候和地貌本身的变化可能要比生态系统的变化快得多。

在同一景观中,可能有许多生态系统,它们代表长期趋同作用过程中的不同阶段。

3、生命的定居植物的进化过程:海洋—陆地—类似苔藓、地衣或藻类等绿色植物—维管束植物—维管束植物发育十分完全—大面积森林—以裸子植物占优势的森林—有花的被子植物——被子植物占据统治地位;植物群落的演替不断地改变着景观的外貌动物的定居:动物定居的结果在景观中形成一个重要的反馈环。

4、土壤的发育对生态学来说,土壤最重要的方面在于它再一次强调了气候在定向系统中所起的基本作用。

土壤的发育也是景观变化的一个重要动力。

气候是决定植被的主要因素,植被可以改变土壤,而土壤又可以改变植被。

在许多生态系统中,反馈环呈正向的或自加速的过程,即土壤的变化有利于植被的发育,植被变化的结果加快土壤发育。

5、自然干扰人类对地球的影响程度已相当严重,地球上几乎找不到完全没有受人类干扰的地方。

•火烧:一直被认为是最重要的自然干扰。

火烧最直接的结果是改变了景观斑块的分布格局。

•洪水:洪水泛滥造成大面积土地被淹。

然而,定期洪泛可看作是系统内正常变化的组成部分。

•飓风、龙卷风:常常导致大面积景观发生变化。

•害虫的爆发:一种严重的自然干扰,可将农田变成一片片裸地。

二、人为驱动因子包括人口、技术、政治经济体制、政策和文化等因子,对景观的影响十分重要。

在人为因子的影响下,景观的变化主要表现为土地利用/土地覆被的变化。

1、人口因素•人口与景观作用的方式§ 人口增加导致耕地等农业景观的增加,同时使林业等其它资源流失。

§ 人口增加导致生产的密集化。

§ 人口增长可以对区域甚至全球产生影响。

§ 人口增长意味着对粮食的需求增大。

人口与环境压力的定量关系I = P A TI:对环境的压力 P:人口 A:人均消费 T:科学技术Ehrilich计算在美国出生一个小孩,对地球生态系统的影响是意大利的3倍,巴西的13倍,印度的35倍,孟加拉国的140倍,是卢旺达、海地、尼泊尔的280倍。

2、技术因素•科学技术与土地利用变化的关系§ 科技进步导致了农业用地的巨大变化,提高土地生产力。

§ 科技进步带来了运输革命。

§ 新的运输技术缩短了土地之间的距离。

人类对景观的影响历程:从人类活动的历史演变过程可见,人类对景观的影响越来越大,这主要是由于科学技术的不断进步。