§12.4__波的衍射和干涉

- 格式:ppt

- 大小:4.85 MB

- 文档页数:38

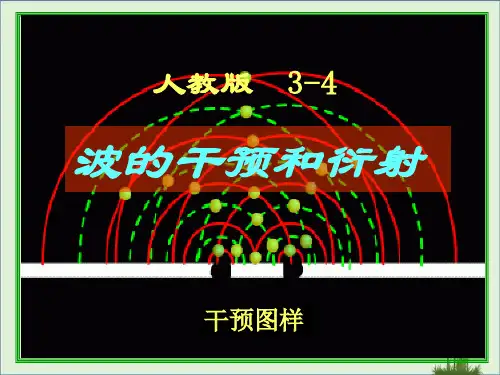

4波的衍射和干涉[学习目标] 1.理解什么是波的衍射现象,知道波发生明显衍射现象的条件.2.理解波的叠加原理,知道波的干涉是波叠加的结果.3.知道形成稳定干涉图样的条件.掌握波的干涉图样的特点,会寻找振动加强点、振动减弱点,掌握振动加强点、振动减弱点的振动情况.一、波的衍射1.定义:波可以绕过障碍物继续传播的现象.2.发生明显衍射现象的条件:只有缝、孔的宽度或障碍物的尺寸跟波长相差不多,或者比波长更小时,才能观察到明显的衍射现象.3.波的衍射的普遍性:一切波都能发生衍射,衍射是波特有的现象.二、波的叠加原理几列波相遇时能够保持各自的运动特征,继续传播,在它们重叠的区域里,介质的质点同时参与这几列波引起的振动,质点的位移等于这几列波单独传播时引起的位移的矢量和.三、波的干涉1.定义频率相同的两列波叠加时,某些区域的振幅加大、某些区域的振幅减小的现象.2.稳定干涉条件(1)两列波的频率必须相同.(2)两个波源的相位差必须保持不变.3.干涉的普遍性一切波都能够发生干涉,干涉是波所特有的现象.1.判断下列说法的正误.(1)只有当障碍物的尺寸与波长差不多或比波长小时,才会发生衍射现象.(×)(2)“闻其声而不见其人”,是指声波的衍射现象.(√)(3)只有频率相同的两列波才可以叠加.(×)(4)在振动减弱的区域,各质点都处于波谷.(×)2.两个频率、振动方向、初始相位均相同的波源S1、S2,产生的波在同一介质中传播时,某时刻形成如图1所示的干涉图样,图样中两波源S1、S2同时为波谷(实线表示波峰,虚线表示波谷),在图中标有A、B、C三个点,则振动加强的点是________,振动减弱的点是________.图1答案A、B C解析方法一由题图可知,A点距波源S1、S2的距离均为1.5λ,即x1=1.5λ,x2=1.5λ,故A到S1、S2的距离差Δx=x1-x2=0;B点距S1的距离为x1=λ,距S2的距离为x2=2λ,故B 到S1、S2的距离差Δx=λ;C点距S1的距离为x1=2λ,距S2的距离为x2=1.5λ,故C到两波源S1、S2的距离差为Δx=x1-x2=0.5λ.因为两波源的振动情况完全相同,所以A、B点均为振动加强点,C点为振动减弱点.方法二由题图可知A点为波峰与波峰相遇,是振动加强点;B点是波谷与波谷相遇,是振动加强点;C点是波峰与波谷相遇,是振动减弱点.一、波的衍射如图2所示是一个可观察水波衍射的水波发生槽,振源的频率是可以调节的,槽中放置两块可移动的挡板形成宽度可调节的小孔,观察水波的传播,也可以在水槽中放置宽度不同的挡板,观察水波的传播.思考下列问题:图2(1)水波遇到小孔时,会观察到什么现象?依次减小小孔尺寸,观察到的现象有什么变化?(2)当水波遇到较大的障碍物时,会观察到什么现象?当障碍物较小时,会观察到什么现象?答案(1)水波遇到小孔时,水波能穿过小孔,并能到达挡板后面的“阴影区”.小孔的尺寸减小时,水波到达“阴影区”的现象更加明显.(2)当水波遇到较大的障碍物时,将会返回.当障碍物较小时,水波能继续向前传播.1.关于衍射的条件:衍射是波特有的现象,一切波都可以发生衍射.衍射只有“明显”与“不明显”之分,障碍物或小孔的尺寸跟波长差不多,或比波长小是产生明显衍射的条件.2.波的衍射实质分析:波传到小孔(障碍物)时,小孔(障碍物)仿佛是一个新波源,由它发出的与原来同频率的波在小孔(障碍物)后传播,就偏离了直线方向.波的直线传播只是在衍射不明显时的近似情况.3.实际观察:当孔的尺寸远小于波长时,尽管衍射十分突出,但衍射波的能量很弱,也很难观察到波的衍射.例1(多选)如图3所示是观察水波衍射的实验装置.AC和BD是两块挡板,AB是一个孔,O是波源.图中已画出波源所在区域波的传播情况,每两条相邻波纹(图中曲线)之间的距离表示一个波长,则关于波经过孔之后的传播情况,下列描述中正确的是()图3A.此时能观察到波明显的衍射现象B.挡板前后波纹间距离相等C.如果将孔AB扩大,有可能观察不到明显的衍射现象D.如果孔的大小不变,使波源频率增大,能观察到更明显的衍射现象答案ABC解析观察题图可知道孔的尺寸与波长差不多,能观察到波明显的衍射现象,故选项A对;因波的传播速度不变,频率不变,故波长不变,即挡板前后波纹间距离应相等,故选项B对;若将孔AB扩大,且孔的尺寸远大于波长,则可能观察不到明显的衍射现象,故选项C对;若f增大,由λ=v,知λ变小,衍射现象变得不明显了,故选项D错.f针对训练(多选)下列图中分别表示一列水波在传播过程中遇到了小孔(A、B图)或障碍物(C、D图),其中能发生明显衍射现象的有()答案ABD解析图A、B中小孔与波长相差不多,能发生明显衍射,图D中障碍物尺寸与波长相差不多,能发生明显衍射.二、波的叠加(1)两个同学分别抓住绳子的两端,各自抖动一下,绳上产生两列凸起且相向传播的波,两列波相遇后是否还保持原来的运动状态继续传播?(2)当教室内乐队合奏时,我们听到的某种乐器的声音与这种乐器独奏时发出的声音是否相同?这种声音是否受到了其他乐器的影响?答案(1)两列波相遇后仍然保持原来各自的运动状态继续传播,并没有受到另一列波的影响.(2)相同,没有受到其他乐器的影响.对波的叠加的理解1.波的独立传播特性:几列波相遇时各自的波长、频率等运动特征,不受其他波的影响.2.波的叠加原理:在几列波重叠的区域里,介质的质点同时参与这几列波引起的振动,质点的位移等于这几列波单独传播时引起的位移的矢量和.例2(多选)(2019·北京四中高二期末)如图4所示为两列相向传播的振幅、波长都相同的横波,它们相遇后,下列图象可能存在的是()图4答案BD解析当左列波的波峰和右列波的波谷相遇时,叠加后的图象为B;当两列波的波峰相遇时,叠加后的图象为D;而A和C是不可能出现的.三、波的干涉如图5所示,与振动发生器相连的两个小球,在振动发生器的带动下上下振动,形成两个振动频率和振动步调相同的波源,在水面上形成两列步调、频率相同的波,两列波在水面上相遇时,能观察到什么现象?如果改变其中一个小球振动的快慢,还会形成这种现象吗?图5答案在水面上出现一条条从两个波源中间伸展开的相对平静的区域和激烈振动的区域.改变其中一个小球振动的快慢,这种现象将消失.1.发生干涉的条件(1)两列波的频率相同;(2)相位差恒定.2.干涉图样及其特点(1)干涉图样:如图6所示.图6(2)特点①加强区和减弱区的位置固定不变.②加强区始终加强,减弱区始终减弱(加强区与减弱区不随时间变化).③加强区与减弱区互相间隔.3.振动加强点和振动减弱点(1)振动加强点:振动的振幅等于两列波振幅之和,A=A1+A2.(2)振动减弱点:振动的振幅等于两列波振幅之差的绝对值,A=|A1-A2|.(3)振动加强点和振动减弱点的判断方法①条件判断法:振动频率相同、振动情况完全相同的两波叠加时,设点到两波源的路程差为Δx,当Δx=|x2-x1|=kλ(k=0,1,2,…)时为振动加强点;当Δx=|x2-x1|=(2k+1)λ2(k=0,1,2,…)时为振动减弱点.若两波源振动步调相反,则上述结论相反.②现象判断法:若某点总是波峰与波峰或波谷与波谷相遇,该点为振动加强点,若总是波峰与波谷相遇,则为振动减弱点.(4)振动加强的点和振动减弱的点始终保持与波源同频率振动,其振幅不变(减弱的点的振幅可能为零),其位移随时间变化.例3如图7所示,S 1、S2是两个步调完全相同的相干波源,其中实线表示波峰,虚线表示波谷.若两列波的振幅均保持5 cm不变,关于图中所标的a、b、c、d四个质点的振动情况,下列说法中正确的是()图7A.质点d始终保持静止不动B.质点b振动始终加强,c点振动始终减弱C.图示时刻,b、c两质点的竖直高度差为10 cmD.质点a振动介于加强点和减弱点之间答案 A解析质点d是波峰与波谷相遇,振动减弱,振幅为零,故保持静止,故A正确;质点b是波峰与波峰相遇,质点c是波谷与波谷相遇,它们均属于振动加强点,由于两列波的振幅是5 cm,则质点b相对平衡位置高10 cm,质点c相对平衡位置低10 cm,所以b、c两质点的竖直高度差为20 cm,故B、C错误;质点a位于加强点的连线上,仍为加强点,D错误.振动加强点和振动减弱点的理解:不能认为振动加强点的位移始终最大,振动减弱点的位移始终最小,而应该是振幅增大的点为振动加强点,其实这些点也在振动,位移可以为零;振幅减小的点为振动减弱点.例4(多选)(2019·济宁市高二期末)如图8甲所示,在xOy平面内有两个沿z方向(z方向与xy平面垂直)做简谐振动的点波源S1(0,4 m)和S2(0,-2 m).两波源的振动图线分别如图乙、丙所示.两列波的波速均为1 m/s.则下列说法正确的是()图8A.两列波引起的点A(8 m,-2 m)处质点振动相互减弱B.两列波引起的点B(4 m,1 m)处质点振动相互加强C.两列波引起的点C(0,0.5 m)处质点振动相互加强D.点C(0,0.5 m)处质点的振幅为6 cm答案ACD解析两列波的波速均为1 m/s.由题图乙、丙可得T=2 s,所以波长为λ=v T=1×2 m=2 m,由题图可知,点A到两波源的路程差为Δs1=62+82m-8 m=2 m=λ,因两波源振动方向相反,可知两列波引起点A处质点振动相互减弱,选项A正确;两列波从波源传播到点B 处的路程差为Δs2=0,为波长的整数倍,又因为两波源起振方向相反,所以两列波引起点B 处质点振动相互减弱,选项B错误;两列波从波源传播到点C处的路程差为Δs3=3.5 m-2.5 m=1 m,为半波长,又因为两波源起振方向相反,所以两列波引起点C处质点振动相互加强,则点C处质点的振幅为两列波的振幅之和,即A=A1+A2=4 cm+2 cm=6 cm,选项C、D 正确.1.(波的衍射)(2019·厦门外国语学校高二下月考)图9中S为在水面上振动的波源,M、N是水面上的两块挡板,其中N板可以上下移动,两板中间有一狭缝,此时测得A处水面没有明显振动,为使A处水面也能发生明显振动,可采用的方法是()图9A.使波源的频率增大B.使波源的频率减小C.移动N使狭缝的间距增大D.在不移动M板的情况下,不能使A处发生明显振动答案 B解析当减小波源的频率时,波长增大,可能会使A处水面明显振动,故A错误,B正确.波发生明显衍射的条件为障碍物的尺寸比波长小,或相差不大,故移动N使狭缝的距离减小可能使衍射现象更加明显,故C、D错误.2.(波的叠加)(2019·上海市松江区高三上期末)如图10甲,两列振幅和波长相同而传播方向相反的波,在相遇的某一时刻(如图乙),两列波“消失”,此时介质中M、N两质点的运动方向是()图10A.M、N都静止B.M、N都向上C.M向下,N向上D.M向上,N向下答案 C解析由题图看出,两列波的波峰与波谷叠加,振动减弱,两波的振幅相等,所以题图乙所示的时刻两列波“消失”.根据波形平移法判断可知,向右传播的波单独引起M的运动方向向下,N的运动方向向上,向左传播的波单独引起M的运动方向向下,N的运动方向向上,根据叠加原理可知,此时M质点的运动方向向下,N质点的运动方向向上,故C正确,A、B、D错误.3.(波的干涉)(多选)图11表示两个相干波源S1、S2产生的波在同一种均匀介质中相遇.图中实线表示波峰,虚线表示波谷,a、c、e共线,b、d、f共线,下列说法正确的是()图11A .a 、c 两点的振动加强,b 、d 两点的振动减弱B .e 、f 两点的振动介于加强点和减弱点之间C .经适当的时间后,加强点和减弱点的位置互换D .经半个周期后,原来位于波峰的点将位于波谷,原来位于波谷的点将位于波峰 答案 AD解析 波的干涉示意图表示某一时刻两列相干波叠加的情况,形成干涉图样的所有介质质点都在不停地振动着,其位移的大小和方向都在不停地变化着.但要注意,对稳定的干涉,振动加强和减弱的区域的空间位置是不变的.a 点是波谷和波谷相遇的点,c 点是波峰和波峰相遇的点,都是振动加强的点,而b 、d 两点都是波峰和波谷相遇的点,都是振动减弱的点,A 正确;e 点位于加强点的连线上,也为加强点,f 点位于减弱点的连线上,也为减弱点,B 错误;相干波源叠加产生的干涉是稳定的,不会随时间变化,C 错误;因形成干涉图样的介质质点也在不停地做周期性振动,故经半个周期步调相反,D 正确.4.(波的干涉)(多选)如图12所示为甲、乙两列简谐横波在同一绳上传播时某时刻的波形图,甲波向右传播,乙波向左传播.质点M 位于x =0.2 m 处,则下列说法正确的是( )图12A .这两列波会发生干涉现象B .M 点是振动加强点,所以其位移总是最大C .此时M 点位移为零,故M 点是振动减弱点D .由图示时刻开始,再经过14甲波周期,M 点将位于波谷 答案 AD解析 两列简谐横波在同一均匀介质内传播,波速相等,由题图可知两列波的波长相等,由v =λf 可知,频率相等,周期相等,所以两列波能产生干涉,故A 正确;质点M 是两列波的波峰与波峰相遇处,振动总是加强,振幅等于两列波振幅之和,此时M 点位移为零,故B 、C 错误;从题图所示时刻开始,再经过14甲波周期,两列波的波谷在M 点相遇,所以M 点位于波谷,故D 正确.考点一 波的衍射1.(多选)下列现象属于波的衍射现象的是( )A .隔墙有耳B .空山不见人,但闻人语响C .余音绕梁,三日而不绝D .夏日雷声轰鸣不绝答案 AB解析 “余音绕梁,三日而不绝”和“夏日雷声轰鸣不绝”主要是由声音的反射所引起的,不属于波的衍射现象.“隔墙有耳”和“空山不见人,但闻人语响”属于波的衍射现象.2.(多选)如图1所示,一小型渔港的防波堤两端MN 相距约60 m ,在防波堤后A 、B 两处有两个小船进港躲避风浪.某次海啸引起的波浪沿垂直于防波堤的方向向防波堤传播,下列说法正确的有( )图1A .假设波浪的波长约为10 m ,则A 、B 两处小船基本上不受波浪影响B .假设波浪的波长约为10 m ,则A 、B 两处小船明显受到波浪影响C .假设波浪的波长约为50 m ,则A 、B 两处小船基本上不受波浪影响D .假设波浪的波长约为50 m ,则A 、B 两处小船明显受到波浪影响答案 AD解析 A 、B 两处小船明显受到影响是因为水波发生明显的衍射,波浪能传播到A 、B 处,当障碍物或缝隙的尺寸比波长小或跟波长差不多的时候,会发生明显的衍射现象,故A 、D 正确.3.(2019·诸暨中学高二上期中)如图2,P 为桥墩,A 为靠近桥墩浮在水面的叶片,波源S 连续振动,形成水波,此时叶片A 静止不动.为使水波能带动叶片振动,可用的方法是( )图2A.提高波源频率B.降低波源频率C.增加波源距桥墩的距离D.减小波源距桥墩的距离答案 B考点二波的叠加4.关于波的叠加和干涉,下列说法正确的是()A.两列频率不相同的波相遇时,因为没有稳定的干涉图样,所以波没有叠加B.两列频率相同的波相遇时,振动加强的点只是波峰与波峰相遇的点C.两列频率相同的波相遇时,介质中振动加强的质点在某时刻的位移可能是零D.两列频率相同的波相遇时,振动加强的质点的位移总是比振动减弱的质点的位移大答案 C解析两列波相遇时一定叠加,没有条件,A错误;振动加强是指振幅增大,而不只是波峰与波峰相遇,B错误;振动加强点的振幅增大,质点仍然在自己的平衡位置附近振动,故某时刻的位移可以是振幅范围内的任何值,C正确,D错误.5.(多选)两个不等幅的脉冲波在均匀介质中均以1.0 m/s的速率沿同一直线相向传播,t=0时刻的波形如图3所示,图中小方格的边长为0.1 m.则不同时刻的波形正确的是()图3答案ABD解析脉冲波在介质中传播,x=v t,当t=0.3 s时,两脉冲波各沿波的传播方向传播0.3 m,恰好相遇,A 正确.当t =0.4 s 、0.5 s 、0.6 s 时,两脉冲波各沿波的传播方向传播0.4 m 、0.5 m 、0.6 m ,由波的叠加原理可知B 、D 正确,C 错误.考点三 波的干涉6.(多选)两列振动方向相同、振幅分别为A 1和A 2的相干简谐横波相遇.下列说法正确的是( )A .波峰与波谷相遇处质点的振幅为|A 1-A 2|B .波峰与波峰相遇处质点离开平衡位置的位移始终为A 1+A 2C .波峰与波谷相遇处质点的位移总是小于波峰与波峰相遇处质点的位移D .波峰与波峰相遇处质点的振幅一定大于波峰与波谷相遇处质点的振幅答案 AD解析 波峰与波谷相遇处质点的实际振幅为|A 1-A 2|,故选项A 正确;波峰与波峰相遇处,质点的振幅最大,合振幅为A 1+A 2,但此处质点仍处于振动状态,其位移随时间按正弦规律变化,故选项B 错误;振动减弱点和振动加强点的位移均随时间按正弦规律变化,故选项C 错误;波峰与波峰相遇时振动加强,波峰与波谷相遇时振动减弱,振动加强点的振幅大于振动减弱点的振幅,故选项D 正确.7.(多选)(2019·湘赣十四校高三下联考)两列完全相同的机械波(振幅均为A )于某时刻的叠加情况如图4所示,图中的实线和虚线分别表示波峰和波谷,此时( )图4A .a 、b 连线中点振动加强B .a 、b 连线中点速度为零C .a 、b 、c 、d 四点速度均为零D .再经过12周期,c 、d 两点振动仍然减弱 答案 ACD解析 在a 、b 连线上为加强区,振动始终加强,每个点的振幅都为2A ,c 、d 两点振动始终减弱,振幅为0,即质点静止,故选A 、C 、D.8.在“观察水波的干涉”的实验中得到如图5所示的干涉图样.S 1、S 2为波源,实线表示波峰,虚线为P 位置与波源连线,且S 1P =S 2P .图5(1)P点是振动________(选填“加强”或“减弱”)点.(2)若有一小纸片被轻放在P点浮于水面上,则此后纸片的运动情况是________.A.一定沿箭头A方向运动B.一定沿箭头B方向运动C.一定沿箭头C方向运动D.在P点处随水面上下运动答案(1)加强(2)D解析(1)据题图可知,两列波的波长相同,振动情况相同,所以两列波的频率相同,由于S1P =S2P,所以路程差为波长的整数倍,所以P为振动加强点.(2)据波传播的特点,各质点并不随波迁移,而是在各自平衡位置附近做简谐运动,所以小纸片在P点随水面上下运动,故A、B、C错误,D正确.9.(多选)(2020·青岛一中高二月考)如图6所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-2 cm和x=12 cm处,两列波的波速均为v=4 cm/s,两波源的振幅均为A=2 cm.图示为t=0时刻两列波的图象,此刻平衡位置处于x=2 cm和x=8 cm的P、Q两质点刚开始振动.质点M的平衡位置处于x=5 cm处,关于各质点运动情况的判断正确的是()图6A.质点P、Q都首先沿y轴负向运动B.t=0.75 s时刻,质点P、Q都运动到M点C.t=1 s时刻,质点M的位移为4 cmD.t=1 s时刻,质点M的位移为-4 cm答案AD解析根据“上下坡法”可以判断,质点P、Q都首先沿y轴负向运动,A正确;两列波波速相等,经过t=0.75 s,两波传播的路程都为3 cm,但P、Q两质点并不沿x轴运动,B错误;t =1 s 时刻,左边波传到x =6 cm 处,右边波传到x =4 cm 处,两波的波谷在M 点相遇,叠加后质点M 的位移为-4 cm ,C 错误,D 正确.10.(2019·江苏高二期末)如图7所示,从入口S 处送入某一频率的声音,通过左右两条管道路径SAT 和SBT ,声音传到了出口T 处,并可以从T 处监听声音.右侧的B 管可以拉出或推入以改变B 管的长度,开始时左右两侧管道关于S 、T 对称,从S 处送入某一频率的声音后,将B 管逐渐拉出,当拉出的长度为l 时,第一次听到最弱的声音.设声速为v ,则该声音的频率为( )图7 A.v l B.v 2l C.v 4lD.v 8l答案 C解析 左右两列声波在出口T 处发生干涉,当拉出的长度为l 时,第一次听到最低的声音,则两列声波从波源传播到T 处的路程差2l =λ2,又因为λ=v f ,所以f =v 4l. 11.如图8所示,S 是水面波的波源,xy 是挡板,S 1、S 2是两个狭缝(SS 1=SS 2),狭缝的尺寸比波长小得多,试回答以下问题:图8(1)若闭上S 1,只打开S 2,会看到什么现象?(2)若S 1、S 2都打开,会发生什么现象?(3)若实线和虚线分别表示波峰和波谷,那么在A 、B 、C 、D 各点中,哪些点振动最强,哪些点振动最弱?答案 见解析解析 (1)若闭上S 1,只打开S 2,波源S 产生的波传播到狭缝S 2时,由于狭缝的尺寸比波长小得多,于是水面波在狭缝S 2处发生衍射现象,水面波以狭缝S 2处为波源向挡板另一侧传播开来.(2)因为SS 1=SS 2,所以从波源发出的水面波传播到S 1、S 2处时它们的振动情况完全相同,当S 1、S 2都打开时产生相干波,它们在空间相遇时产生干涉现象,一些地方振动加强,一些地方振动减弱,加强区与减弱区相互间隔开,产生稳定的干涉现象.(3)质点D 是波峰与波峰相遇处,是振动最强点;质点B 是波谷与波谷相遇处,也是振动最强点.质点A 、C 是波峰与波谷相遇的地方,这两点振动最弱.12.(2019·广东华南师大附中模拟)“华附讲坛”是华师附中邀请专家做前沿专题报告的常规学术活动,通常在东阶梯课室举办.图9是课室主席台的平面图,AB 是讲台,S 1、S 2是与讲台上话筒等高的相同的喇叭,它们相互之间的位置和尺寸如图所示.专家的声音放大后经喇叭传回话筒再次放大时可能会产生啸叫.为了避免啸叫,话筒最好摆放在讲台上适当的位置,在这些位置上两个喇叭传来的声音因干涉而相消.已知空气中声速为v =340 m/s ,专家声音的频率为f =136 Hz ,忽略讲台的宽度,则:图9(1)求专家声音的波长λ;(2)图中B 点是振动加强点还是振动减弱点,试通过计算说明判断依据;(3)讲台上能够避免啸叫的适当位置有多少个?答案 (1)2.5 m (2)见解析 (3)4个解析 (1)专家声音的波长λ=v f=2.5 m. (2)B 点为振动加强点.B 点与两个声源的路程差为:Δx B =S 1B -S 2B =5 m =2λ,即波源到B 点的距离差为波长的整数倍,所以B 点为振动加强点.(3)设P 是AB 上任意的一个消音点,则该点与两个声源的路程差应该满足:Δx P =S 1P -S 2P =±(2k +1)λ2(k =0,1,2,3…) 由于P 是在AB 间的点,即有:|Δx P |<2λ因此k 只能取0和1,因此AB 上共有4个消音点.。

第四节波的衍射和干涉教学目标(一)知识与技能1. 知道波发生明显衍射的条件。

2.知道衍射是波特有的现象。

3.知道两列频率相同的波才能发生干涉现象;知道干涉现象的特点。

4.知道波的干涉现象是特殊条件下的叠加现象,知道干涉现象是波特有的现象(二)过程与方法提高学生从实验现象总结规律的能力。

(三)情感、态度与价值观通过对衍射现象和干涉现象的学习,使学生学会从现象中发现规律的方法。

教学重点:波的衍射、波的叠加及发生波的干涉的条件教学难点:对产生明显衍射现象的条件的理解、对稳定的波的干涉图样的理解教学方法:实验演示和多媒体辅助教学。

教学过程:一、波的衍射(一)引入新课大家都熟悉“闻其声不见其人”、“隔墙有耳”的物理现象,这是什么原因呢?通过这节课的学习,我们就会知道,原来波遇到狭缝、小孔或较小的障碍物时会产生一种特有得现象,这就是波的衍射。

(二)新课教学1、波的衍射现象:首先观察水槽中水波的传播:圆形的水波向外扩散,越来越大.然后,在水槽中放入一个不大的障碍物,观察水波绕过障碍物传播的情况.由此给出波的衍射定义.让学生仔细观察演示现象.因为演示实验的不稳定,所以再用计算机多媒体演示衍射现象.请学生思考讨论后给出定义,教师请学生回答并展示:波绕过障碍物的现象,叫做波的衍射.引导学生观察:在水槽中放入一个有孔的障碍物,水波通过孔后也会发生同样的现象——衍射现象.再请学生看教材中的插图,解释“绕过障碍物”的含义.2、发生明显波的衍射的条件:在前面观察的基础上,引导学生进行下面的观察:①在不改变波源的条件下,将障碍物的孔由较大逐渐变小.可以看到波的衍射现象越来越明显.②引导学生思考障碍物的大小变化也会引起上述现象吗?由此得出结论:障碍物越小,衍射现象越明显.③在不改变障碍物大小的条件下,使水波的波长逐渐变大或逐渐变小.请学生回答是否也出现上述现象.引导学生得出结论:当障碍物的大小与波长相差不多时,波的衍射现象较明显.(课件展示)发生明显衍射的条件是:障碍物或孔的大小比波长小,或者与波长相差不多.最后告诉学生:波的衍射现象是波所特有的现象.(只有明显与不明显)3、应用请学生思考和讨论在我们生活中是否遇到过波的衍射现象,举例说明:例1、俗话说:“隔墙有耳”:是声波的衍射现象,既声音绕过障碍物到了耳朵.例2、在房间中可以接受到收音机和电视信号,是电磁波的衍射现象.二、波的干涉(一)引入新课教师:前面研究的波的衍射现象,是从波源发出的一列波的传播特性。

第四节波的衍射和干涉自主学目标1.知道波的衍射现象,知道发生明显衍射现象的条件.2.理解波的叠加原理.3.知道波的干涉现象,知道发生干涉现象的条件.4.会用波的衍射和干涉解释物理现象.知识点归纳一、波的衍射1.定义:波可以①障碍物继续传播的现象.2.发生明显衍射的条件:缝、孔或障碍物的尺寸跟波长②,或者③时,才能观察到明显的衍射现象.3.④都能发生衍射,衍射是波⑤的现象.二、波的独立传播原理和叠加原理1.波的独立传播原理:几列波相遇后能够保持各自的⑥继续传播,这叫做波的独立传播原理.2.波的叠加原理:几列波相遇时,在它们的重叠区域里,介质的质点同时参与这几列波引起的振动,质点的位移等于几列波单独传播时引起的位移的⑦ .三、波的干涉:1.定义:⑧相同的两列波叠加,使某些区域的振动⑨、某些区域的振动⑩的现象.2.条件:○11相同是两列波产生干涉的条件.3.○12都能够发生干涉,干涉是波○13的现象. 提示:①绕过②相差不多③更小④一切波⑤特有⑥运动状态⑦矢量和⑧频率⑨加强⑩减弱○11频率○12一切波○13特有重难点解析一、利用衍射解释生活中的物理现象1.声波:“隔墙有耳”、“闻其声而不见其人”等现象都是波的衍射.是因为声波在空气中的波长较长,容易发生明显的衍射现象,但光波波长很短,不容易发生衍射现象.2.水波:水面上传播的波能够绕过水面上的芦苇、树干等障碍物继续传播的现象.二、对发生明显衍射现象条件的理解1.衍射是波特有的性质,衍射不需要条件.2.发生明显衍射的条件是缝、孔或者障碍物的尺寸d比波长λ小或者相差不多,小得越多,衍射越明显.3.明显衍射发生时,并不一定能够很清楚地感受到,如当小孔远远小于波长时,衍射应当非常明显,但我们却观察不到,是因为单位时间内通过小孔的能量很小,使水波的振幅很小.三、对干涉现象的理解1.干涉的必要条件:两列波的频率相同.2.干涉图象的特征:①加强区和减弱区的位置固定不变.②加强区始终加强,减弱区始终减弱,不随时间变化.③加强区和减弱区互相间隔.3.对加强区和减弱区的理解:①加强区:是指质点的振幅为两列相遇波振幅之和A=A1+A2,质点还是在原来的平衡位置附近振动,位移不总是最大.②减弱点:是指质点的振幅为两列相遇波振幅之差A=∣A1-A2∣,当两列波的振幅相等时,减弱点的位移始终为零.加强点的位移不一定大,减弱点的位移不一定小.③加强点和减弱点的判断:当振动频率相同、振动情况完全相同的两列波相遇时,点到两波源的路程差为x∆,当x∆等于波长的整数倍时,即x∆=kλ(k=0,1,2···),振动加强.当x∆等于半波长的奇数倍时,即x∆=(2k+1)2λ(k=0,1,2···),振动减弱.若振动步调相反,则以上结论也相反.若某点总是波峰与波峰(波谷与波谷)相遇,该点为振动加强点;若总是波峰与波谷相遇,该点为振动减弱点.典型例题例1如图所示,S是波源,M、N是两块挡板,其中M 板固定,N板可以左右移动,两板中间有一狭缝,此时A 点没有明显振动,为了使A点能发生明显振动,可采用的方法是()A.增大波源的频率B.减小波源的频率C.将N板向右移D.将N板向左移【解析】A点要发生明显振动,就是要出现明显的衍射现象,而发生明显衍射现象的条件是障碍物或小孔的尺寸比波长小或者跟波长差不多,当狭缝距离不变时,必须增大波长,而v是一定的,由v=fλ可知,要增大λ则只要减小f,故B正确.当波长λ不变时,将N板左移,使狭缝距离d减小,也能产生明显衍射,故D正确.故本题应选B、D.【答案】 BD例2 两个不等幅的脉冲波在均匀介质中均以1.0 m/s的速度沿同一直线相向传播,t=0时刻的图形如图10-1所示,图中小方格的边长为0.1 m,则以下不同时刻,波形正确的是( )【解析】根据波的叠加原理可知,叠加后任一点位移为两列波分别引起位移的矢量和,经0.3 s、0.4 s、0.5 s、0.6 s后,每列波形往前平移的距离分别为0.3 m、0.4 m、0.5 m、0.6 m,由叠加原理可知A、B、D正确。