中职语文拓展模块《一个人的遭遇(节选)》(第1课时)

- 格式:ppt

- 大小:582.00 KB

- 文档页数:33

十三一个人的遭遇(节选)练习与思考一、给下列加点的字注音。

狙.( )击瓦砾.( ) 嗜.( )好一撮.( )盐胡诌.( ) 塞.( )车塞.( )责边塞.( )活塞.( ) 堵塞.( )答案:jū lì shì cuō zhōu sāi sè sài sāi sè(胡诌[húzh ōu]:(动)胡编乱说;随口瞎编)狙.(jū)击瓦砾.(lì) 嗜.(shì)好一撮.(cuō)盐胡诌.(zhōu) 塞.(sāi)车塞.( sè)责边塞.(sài)活塞.(sāi) 堵塞.(sè)二、选词填空。

1.等到我心松开了,血在耳朵里(冲击、撞击)的时候,就想起我的伊林娜……2. 她那颗女人的心当时就(预感、预料)到,我跟她再也不能在这个世界上见面了。

3.一道电流(穿透、刺透)我的身体,我忽然产生一种不祥的预感。

4. 他又把自己的小脸蛋,(靠在、贴在)我那没有刮过胡子的腮帮上,好像粘住了一样。

5. 只是我的心(震动、震荡)得厉害,得换一个活塞了……答案:1.冲击【冲击:(水流等)撞击物体。

撞击:(动)用力撞;击打。

】2.预感【预感:(动)事先感到。

预料:(动)事先估计;(名)事先的估计。

】3.刺透【刺透:穿针似地穿过、用尖物刺穿。

穿透:贯通。

】4.贴在【贴在:挨近。

靠在:倚靠、依赖或凭靠】5.震荡【震荡:震动摆荡,不安定,处于动荡状态。

震动:(动)①颤动;使颤动:火车~了一下,开走了。

②(重大的事情、消息等)使人心不平静】三、阅读课文,填写下表。

分析主人公命运的三大波折、六次起伏,概括出他的性格特点。

答案:四、有时一个新颖、别致的细节,会一下子打入读者的心底,它连同人物的全部血肉永远留在记忆里。

当凡尼亚举手向“我”告别时,作者写道:“仿佛有一只柔软而尖利的爪子,抓住了我的心。

”这是一种什么样的感觉?“我”为什么不想让孩子看到眼泪?答案:读懂了索科洛夫的故事,就能感受到最后一节文字的震撼力。

一个人的遭遇(节选)[苏联]肖洛霍夫教学目标1.学生能通过对作品的研读、探讨,了解人物的心灵世界和他们在战争中的遭遇,理解世界人民的和平愿望,对战争毁灭人类的罪恶有具体的认识。

2.借助形象的学习材料,让学生正视战争给人民带来的灾难,反思战争的危害,认识到和平与发展是人类社会最迫切的任务,进而珍视和平环境。

教学重点:深重的战争创伤。

教学难点:深刻的情感体验。

教学安排:一课时教学过程一、课前准备1.通读课文,扫清生字词障碍。

2.“一个人”指的是谁?3.试概括课文写了“一个人”的哪些遭遇。

二、导入新课战争,是人类文明发展的产物。

它好像是阳光下的阴影,挥之不去。

一旦阳光被乌云笼罩,阴影就随着黑暗倾轧而来。

人类发展伴随着太多的战争。

“昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

”是先人透过《诗经》抒发的战乱之苦。

“国破山河在,城春草木深。

”是杜甫亲眼目睹战争后的感怀。

“人不寐,将军白发征夫泪!”是范仲淹描摹下戍边将士真实的思乡之情。

“一将功成万骨枯”或许并不是夸张的说法。

战争带给人类的,更多是痛苦。

而二十世纪,爆发了两次世界大战,那么这两次世界级的战争,又给人们带来了什么?就让我们一起走进今天的课文——《一个人的遭遇》。

三、作者简介米哈伊尔•肖洛霍夫,前苏联作家。

生于顿河维辛克镇克鲁日林村的一个磨坊主家庭。

1926年肖洛霍夫开始构思长篇巨著《静静的顿河》,经过14年时间,四卷本分别于1928、1929、1933、1940年出版。

该作品和小说主人公在苏联引起多次争论,但由于它在苏联文学史上别开生面地反映了广阔的历史画面,生动真实地表现了哥萨克民族在1912年至1922的动荡岁月中的历史,这部小说仍然获得了广泛的声誉,并于1941年获得斯大林奖金。

在此期间,肖洛霍夫还发表了《被开垦的处女地》的第一部(1932),第二部于1959年发表,全书反映了布尔什维克党领导下,苏联个体农民走上了社会主义集体化道路的过程,具有浓烈的生活气息。

一个人的遭遇(节选)教学目标:1、通过对作品的研读、探讨,理解“一个人”的含义及他的典型意义。

2、理解人物在战争中的遭遇,对肉体及心灵造成的巨大灾难,从而对战争的罪恶有深刻的认识。

教学方法:采用文本研习的方法。

(结合课件讲解)课时:1课时。

教学内容:一、导入新课:回顾20世纪,两次世界大战给各国人民造成了难以想象的痛苦。

时至今日,世界上的枪炮声仍然没有平息,仍然有人在流血……战争每天都在毁灭生命,毁灭财富。

让我们跟随诺贝尔文学奖获得者苏联作家肖洛霍夫去感受二战的残酷,去感受一个人的悲惨遭遇……二、作者简介:肖洛霍夫(1905-1984),苏联当代著名小说家,生于顿河地区的一个磨坊主家庭,代表作:《静静的顿河》、《被开垦的处女地》、《一个人的遭遇》。

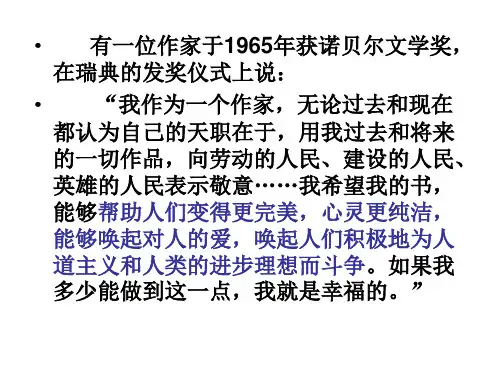

1965年,肖洛霍夫“用于他在描绘顿河的史诗式的作品中,以艺术家的力量和正直,表现了俄国人民生活中的具有历史意义的面貌”,获得诺贝尔文学奖。

三、文本研习:1、解题:(在预习的基础上加以探讨,有助于对本文主题的把握)一个人的遭遇中“一个人”指谁?这样的一个人是不是单纯的一个人?他的典型意义表现在哪里?(他代表了哪些人?在课文中能找出那些人吗?)明确:一个人指索科洛夫,但并非指单纯的一个人,他是一位在战争中挺过来的一个人,但身心受到极大摧残的一个人,这样的人几乎在苏联的每个家庭中都存在着。

(反法西斯侵略的卫国战争是苏联历史的重要篇章,苏联人以每个家庭牺牲一个成员的残重代价,打赢了这场战争)在课文中还有和他有着相似经历的那位复员的残疾的老朋友,还有在战争中丧失双亲的小孩子凡尼亚。

尤其是索科洛夫与凡尼亚两人的命运,基本相象,两个合二为一的共有的命运,体现了“人的命运”,俄罗斯人民的命运。

在索科洛夫身上有着三种朴素而又珍贵的品质:对战争及苦难生活表现出来的坚毅;在战俘营中维持着一个普通战士的尊严;在残酷的战争中并未使他心灵枯竭,反而让他的心灵更加高贵与温和。

作品正是通过这样一个普通人的形象,感染了千千万万个读者。

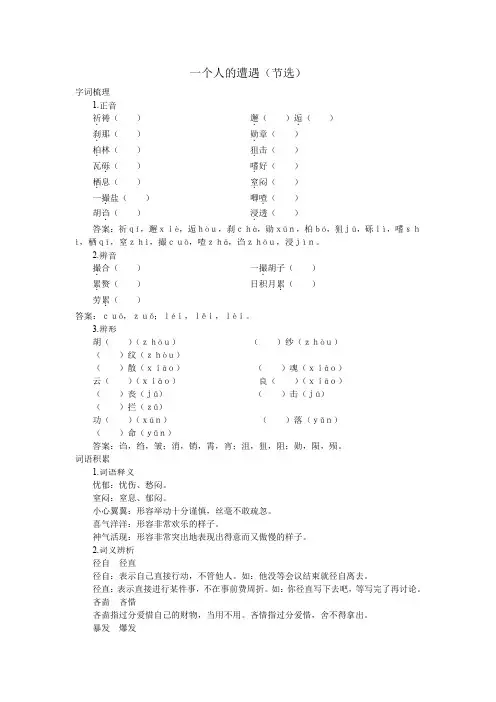

一个人的遭遇(节选)字词梳理1.祈.祷()邂.()逅.()刹.那()勋.章()柏.林()狙.击()瓦砾.()嗜.好()栖.息()窒.闷()一撮.盐()唧喳.()胡诌.()浸.透()答案:祈qí,邂xiè,逅hòu,刹chà,勋xūn,柏bó,狙jū,砾lì,嗜shì,栖qī,窒zhì,撮cuō,喳zhā,诌zhōu,浸jìn。

2.撮.合()一撮.胡子()累.赘()日积月累.()劳累.()答案:cuō,zuǒ;léi,lěi,lèi。

3.胡()(zhōu)()纱(zhòu)()纹(zhòu)()散(xiāo)()魂(xiāo)云()(xiāo))(xiāo)()丧(jǔ)()击(jū)()拦(zǔ)功()(xūn)()落(yǔn)()命(yǔn)答案:诌,绉,皱;消,销,霄,宵;沮,狙,阻;勋,陨,殒。

词语积累1.忧郁:忧伤、愁闷。

窒闷:窒息、郁闷。

小心翼翼:形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽。

喜气洋洋:形容非常欢乐的样子。

神气活现:形容非常突出地表现出得意而又傲慢的样子。

2.径自径直径自:表示自己直接行动,不管他人。

如:他没等会议结束就径自离去。

径直:表示直接进行某件事,不在事前费周折。

如:你径直写下去吧,等写完了再讨论。

吝啬吝惜吝啬指过分爱惜自己的财物,当用不用。

吝惜指过分爱惜,舍不得拿出。

暴发爆发这两个词都是动词,都含有“突然发作”的意思,但又有细微区别,可以从以下几个方面去辨析:在感情色彩上,“暴发”多含贬义,有讽刺味,如:此人穷困潦倒,一夜之间暴发了。

“爆发”多为中性词,可用于地理现象,如:火山爆发。

在表达的意义上,“暴发”是突然发作的意思,如:山洪暴发。

“爆发”多指事件突然发生。

震荡振荡震荡:强调外力引起的动荡,也指精神受到重大影响,不能平静。

振荡:①振动;②指物体运动的一种形式或电流的周期性变化。

一个人的遭遇(节选)教学设计文稿应包括:学情分析(学生、教材、课程等);三维目标剖析;教学法说明,教具及信息技术设备设置说明,所有应用环境及软件的说明;教学过程,师生互动过程;教学评价方案;教学反思。

教材分析本课选自高教出版社拓展模块第三单元.本单元共选编了六篇小说,这些小说以生动鲜明的人物形象和巧妙曲折的故事情节,形象地反映了当时的社会现实,得深刻表达了”命运与人生”的深刻感悟.本文通过索科洛夫的卫国战争中被俘逃归的遭遇和经历,反映了战争可以毁灭人的家园,但不能毁灭人对幸福的期待.学情分析授课班级为15级财会专业,学生学习兴趣浓厚,。

三维目标剖析;《一个人的遭遇》编排在苏教版高中语文必修二第二专题第一板块“遭遇战争”中,居专题、板块之首。

小说通过一位老兵对战争的回忆,讲述战争带来的创伤。

教学中主要抓住与眼泪有关的情节,设计了四个问题。

由于找准了切入点,长长八页的文本被全部贯穿起来,文本的主要信息也都涵盖其中。

发挥传统教学手法——朗读在本堂课中的作用。

朗读,是把文字作品转化为有声语言的创作活动,也就是朗读者在理解作品的基础上用自己的语音塑造形象,反映生活,说明道理,再现作者思想感情的再创造过程。

文本中的关键段落由学生朗读,新课程要求的语文能力同样在朗读中得以体现。

适当运用现代信息技术。

讲到一个人的遭遇和一个民族的遭遇时,屏幕上呈现一组数据,并配以深沉的音乐,课堂气氛会变得肃穆凝重,主题得到有效的烘托,课堂进入一个高潮,辅助效果明显。

教学目标教学重点与难点1.深重的战争创伤。

小说中对索科洛夫的心理描写很是细腻,集中表现了战争给人带来的深重创伤,因而定为教学重点。

2.深刻的情感体验。

凡尼亚的遭遇是索科洛夫“遭遇中的遭遇”,说明战争不仅给战争的经历者带来灾难,同样给无辜的人带来痛苦——这就是战争中人的遭遇。

深刻的情感体验对学生来说,在理解上有一定难度,定为教学难点。

课时安排两课时教学过程第一教时教学流程:一、导入新课饱含深情地朗读《请多看一眼》一文,过渡到课文的品读。

《一个人的遭遇》优秀教案《一个人的遭遇》优秀教案教学目标教学重难点(根据学生的不同,自己设计吧)一,导入:(在进行这一板块之前,我们利用学校的闭路电视网络播放若干部关于战争题材的影片,所以在导入的时候简单了很多。

并且对学生在对课文的理解上有很大的帮助。

建议有条件的学校、教师招部好片子让学生看看)在我们看过的几部影片中,我们知道战争留下了太多的创伤,在战争中,我们应把目光放在谁的身上呢?谁才是最值得我们关注的?(学生各抒己见,但基本上都是士兵啊,烈士啊,敌人啊等等),今天,我们来学习一篇文章,它会让我们知道在战争年代我们更应该关注的是谁。

―――― ――板书《一个人的遭遇》二,学生阅读文章,整体把握本文的线索。

(5――8分钟)问题设计:题目叫做《一个人的遭遇》,那么这个人是谁?(学生基本上会回答索科洛夫)他又有什么样的遭遇呢?在面对这些遭遇的时候他又有什么样的表现呢?(遭遇从引文开始:苏德战争被俘――冒险逃跑被抓回――俘虏少校,逃回队伍〈心情是兴奋的,急切的〉――家破人亡〈眼前一片黑,心缩成一团。

回家后的感觉,感到穿心的痛〉――找到大尉连长儿子〈激动,并想像战后的幸福的平民生活,体现了对和平的向往〉――儿子牺牲〈生前死后的对比描写,既体现了父亲的无限的伤痛,更用一种以美衬丑的手法表现了对战争的憎恶〉――找到小儿子〈重点描写,让学生重点读〉――因车祸外出谋生〈留下了无限的想像空间,让读者对主人公的命运展开联想〉正因为情节的曲折,才突出了主人公的不幸。

三,问题设计:1,从上面的主人公的遭遇中,我们可以看出他是个什么样子的人?(忠厚朴实,勇敢坚强,坚忍不拔,心地善良等。

教师补充前面的情节,让学生在事例中总结)2,他这样子的人(好人)怎样把凡尼亚带回家的?(骗)为什么骗?这对他的好人形象是不是个破坏?(a,主人公本身的善良,同情和爱。

〈学生会说善意的谎言〉b,主人公对家庭和爱的期望)3,收养儿子这段为什么写的这么详细?(他们都找到了爱的所在,家的所在。

《一个人的遭遇》语文一等奖说课稿1、《一个人的遭遇》语文一等奖说课稿一、说教材《一个人的遭遇》(节选)主要通过描写在苏联卫国战争中,一个四十几岁的男人家破人亡,内心受到巨大创伤,再现战争的残酷.本专题要求学生通过对作品的探讨,了解人物的内心世界,能说出战争对人类的摧残,从而正视战争,珍视和平.二、说学生1.学生对人生意义和生命价值已有一定认识.2.学生以前接触过小说,但对小说的综合分析能力不强.三、说目标基于以上分析,并根据《普通高中语文课程标准》,要求学生"与文本展开对话","发展独立阅读能力","提升人生境界",并结合本课自身特点,我想本课可以有很多目标:如(1)把握小说情节;(2)分析人物形象;(3)探究人物内心;(4)揣摩人物语言;(5)鉴赏细节描写……但本课的目标是在学生的交流,讨论中生成,可能是我预想中的2个或3个,也可能不在我的预想内.总之,我的想法核心是:调动学生积极参与,让学生去充分体验达到目标的全过程,让他们得到成功的快乐,并在这种体验中产生学习的兴趣.四、教法学法1,课前要求:通读全文,把握情节依据:体现教师主导地位,培养学生自主学习,独立思考能力.2,课堂中:师生共同确立本课目标,明确学习任务,体验学习过程依据:充分调动学生,在交流,合作,互动中体验学习的快乐.五、教学过程1.课前预习:要求学生通读全文,了解故事情节依据:本文篇幅较长,只有了解了故事情节,才能完成课堂中的合作,讨论,互动活动;同时学生学习负担较重,布置这样的预习作业,有利于为学生减负,增强语文学习兴趣.2.导入课文采用"移情法",观看图片使学生对战争有了一定的直观感受,有利于学生很快进入小说情景中.具体操作:人们都说"水火无情",但我还想跟同学说战争也同样是无情的,请大家跟我一起看几组镜头.(播放)镜头里的画面可以说让我们触目惊心,战争给人类带来了莫大的灾难.这节课,让我们跟随肖洛霍夫一起走进一个在战争中饱经灾难的人的内心世界.3.交流读后感受在请学生谈自己读后感受时,教师也可引导学生思考对题目的理解以及小说在写法上值得我们学习和研究的地方.补充:学生在交流感受时可能会谈到小说中的人物命运太悲惨了,也可能谈到小说情节波澜起伏,还可能谈到有关小说题目的问题等等,总之,根据学生的讨论,交流,明确本课需要探讨的问题.在这里,我只能根据对学情的分析,假想可能呈现的课堂.4.探讨问题(一)(1) 索科洛夫在战争中经历了怎样的遭遇依据:鼓励学生积极发言,调动学生参与课堂.把握小说情节,为交流互动作铺垫.(1) 为什么会有如此悲惨遭遇(2) 通过什么方式表现这个主题(二)如学生在交流中对小说题目有相关阐述,可以引入探讨(1)题目"一个人的遭遇"中"一个人"是谁依据:培养学生独立思考,分析问题的能力.(2)比较索科洛夫和凡尼亚两人遭遇的异同.依据:联系角度,比较分析小说中的人物,培养学生对小说人物形象体系的分析能力.说明:鼓励学生深入分析,积极参与(相同:家人死于战争,无家可归,心灵遭受巨大创伤……不同:索——死去的是妻子,儿女,凡——死去的是父母;索——四十几岁有劳动能力,凡——幼小的孩子无劳动能力;索——知道家人已亡,家在哪里,凡——不确切知道家人已亡,不知道家在哪里,苦苦找寻父亲,认为还活着的;索——可暂居在朋友那里,凡——流落街头;索——深感战争的残酷,凡——不明确战争的残酷,把索误认作自己的父亲,很开心……)(3)谁的遭遇更悲惨通过比较分析,很多学生会认为凡尼亚的遭遇更悲惨,战争中幼小的孩子遭遇着家破人亡,流落街头的命运,却无法认识到自己的不幸,这也是这篇小说能让人泪雨纷飞的原因之一吧.(4)"一个人"指的`是谁为什么不是一个人这时回到原问题,"一个人"指谁学生可能根据凡尼亚在战争中的遭遇更悲惨些,认为"一个人"应指凡尼亚.对于这个问题的讨论,并不需要明确的答案,更不能限制学生思维,只需让学生认识到尽管题目是"一个人的遭遇",但却选取了两个人的遭遇来反映战争的残酷.这就体现了小说人物形象的典型意义.选取两个具有典型意义的人物来刻画,用两个不同家庭的悲惨遭遇,从不同角度展示战争给苏联千千万万这样的家庭带来了灾难,给那个时代千千万万的人的心灵带来了创伤,善良的人们谁不为之泣下,谁不会控诉战争呢到此达到学生与文本产生共鸣的境界.(5)比较迁移引导学生自主探究索科洛夫与《流浪人,你若到斯巴……》中主人公的遭遇有什么不同,由此加深学生对小说人物典型意义的理解.补充说明,当然,如果学生在讨论交流中生成不是以上两个目标,就根据课堂实际情况灵活处理,总之一个原则:以学生为主体,服务于学生.5.课堂小结本课为生成性课堂,要根据课堂实际情况,围绕学生活动效果进行小结.按照课堂设想,可小结如下:通过我们思考,合作,探讨,在互动中感知了小说情节,领悟了小说主题,对小说人物形象的典型意义进行了很好的探究.6.布置作业搜集有关战争的资料,进一步体会战争给人类带来的灾难.创作三条以上反对战争的标语,要求:文字简明,有艺术性.2、《一个人的遭遇》语文一等奖说课稿一,教材《一个人的遭遇》(节选)主要通过描写在苏联卫国战争中,一个四十几岁的男人家破人亡,内心受到巨大创伤,再现战争的残酷.本专题要求学生通过对作品的探讨,了解人物的内心世界,能说出战争对人类的摧残,从而正视战争,珍视和平.二,说学生1.学生对人生意义和生命价值已有一定认识.2.学生以前接触过小说,但对小说的综合分析能力不强.三,说目标基于以上分析,并根据《普通高中语文课程标准》,要求学生"与文本展开对话","发展独立阅读能力","提升人生境界",并结合本课自身特点,我想本课可以有很多目标:如(1)把握小说情节;(2)分析人物形象;(3)探究人物内心;(4)揣摩人物语言;(5)鉴赏细节描写……但本课的目标是在学生的交流,讨论中生成,可能是我预想中的2个或3个,也可能不在我的预想内.总之,我的想法核心是:调动学生积极参与,让学生去充分体验达到目标的全过程,让他们得到成功的快乐,并在这种体验中产生学习的兴趣.四,教法学法1,课前要求:通读全文,把握情节依据:体现教师主导地位,培养学生自主学习,独立思考能力.2,课堂中:师生共同确立本课目标,明确学习任务,体验学习过程依据:充分调动学生,在交流,合作,互动中体验学习的快乐.五,教学过程1.课前预习:要求学生通读全文,了解故事情节依据:本文篇幅较长,只有了解了故事情节,才能完成课堂中的合作,讨论,互动活动;同时学生学习负担较重,布置这样的预习作业,有利于为学生减负,增强语文学习兴趣.2.导入课文采用"移情法",观看图片使学生对战争有了一定的直观感受,有利于学生很快进入小说情景中.具体操作:人们都说"水火无情",但我还想跟同学说战争也同样是无情的,请大家跟我一起看几组镜头.(播放)镜头里的画面可以说让我们触目惊心,战争给人类带来了莫大的灾难.这节课,让我们跟随肖洛霍夫一起走进一个在战争中饱经灾难的人的内心世界.3.交流读后感受在请学生谈自己读后感受时,教师也可引导学生思考对题目的`理解以及小说在写法上值得我们学习和研究的地方.补充:学生在交流感受时可能会谈到小说中的人物命运太悲惨了,也可能谈到小说情节波澜起伏,还可能谈到有关小说题目的问题等等,总之,根据学生的讨论,交流,明确本课需要探讨的问题.在这里,我只能根据对学情的分析,假想可能呈现的课堂.4.探讨问题(一)(1) 索科洛夫在战争中经历了怎样的遭遇依据:鼓励学生积极发言,调动学生参与课堂.把握小说情节,为交流互动作铺垫.(1) 为什么会有如此悲惨遭遇(2) 通过什么方式表现这个主题(二)如学生在交流中对小说题目有相关阐述,可以引入探讨(1)题目"一个人的遭遇"中"一个人"是谁依据:培养学生独立思考,分析问题的能力.(2)比较索科洛夫和凡尼亚两人遭遇的异同.依据:联系角度,比较分析小说中的人物,培养学生对小说人物形象体系的分析能力.说明:鼓励学生深入分析,积极参与(相同:家人死于战争,无家可归,心灵遭受巨大创伤……不同:索——死去的是妻子,儿女,凡——死去的是父母;索——四十几岁有劳动能力,凡——幼小的孩子无劳动能力;索——知道家人已亡,家在哪里,凡——不确切知道家人已亡,不知道家在哪里,苦苦找寻父亲,认为还活着的;索——可暂居在朋友那里,凡——流落街头;索——深感战争的残酷,凡——不明确战争的残酷,把索误认作自己的父亲,很开心……)(3)谁的遭遇更悲惨通过比较分析,很多学生会认为凡尼亚的遭遇更悲惨,战争中幼小的孩子遭遇着家破人亡,流落街头的命运,却无法认识到自己的不幸,这也是这篇小说能让人泪雨纷飞的原因之一吧.(4)"一个人"指的是谁为什么不是一个人这时回到原问题,"一个人"指谁学生可能根据凡尼亚在战争中的遭遇更悲惨些,认为"一个人"应指凡尼亚.对于这个问题的讨论,并不需要明确的答案,更不能限制学生思维,只需让学生认识到尽管题目是"一个人的遭遇",但却选取了两个人的遭遇来反映战争的残酷.这就体现了小说人物形象的典型意义.选取两个具有典型意义的人物来刻画,用两个不同家庭的悲惨遭遇,从不同角度展示战争给苏联千千万万这样的家庭带来了灾难,给那个时代千千万万的人的心灵带来了创伤,善良的人们谁不为之泣下,谁不会控诉战争呢到此达到学生与文本产生共鸣的境界.(5)比较迁移引导学生自主探究索科洛夫与《流浪人,你若到斯巴……》中主人公的遭遇有什么不同,由此加深学生对小说人物典型意义的理解.补充说明,当然,如果学生在讨论交流中生成不是以上两个目标,就根据课堂实际情况灵活处理,总之一个原则:以学生为主体,服务于学生.5.课堂小结本课为生成性课堂,要根据课堂实际情况,围绕学生活动效果进行小结.按照课堂设想,可小结如下:通过我们思考,合作,探讨,在互动中感知了小说情节,领悟了小说主题,对小说人物形象的典型意义进行了很好的探究.6.布置作业搜集有关战争的资料,进一步体会战争给人类带来的灾难.创作三条以上反对战争的标语,要求:文字简明,有艺术性.3、《一个人的遭遇》语文一等奖说课稿一、说教材《一个小村庄的故事》是人教版义务教育课程标准实验教科书三年级下册第二组以“环境保护”为主题编排的课文的第三篇。