地球上五带昼夜长短的变化情况-初中地理知识

- 格式:doc

- 大小:68.00 KB

- 文档页数:2

昼夜长短的变化规律及判断技巧安徽明光中学周兵一、昼夜长短的变化规律(一)纬度变化1.春分日(3月21日)或秋分日(9月23日),太阳直射点位于赤道,晨昏线与经线重合,全球各地昼夜平分。

2.一年(除春秋分日)中任何一天,昼长由刚好出现极昼的地方向刚好出现极夜的地方减少,即昼长由24小时递减至0小时。

例如太阳直射点位于北半球(设直射点位于北纬α上),晨昏线与经线斜交,北纬(90°-α)到北极点出现极昼现象,南纬(90°-α)到南极点内出现极夜现象,赤道上昼夜平分。

在这一天,自北纬(90°-α)至南纬(90°-α),昼长由24小时递减至0小时。

3.从南北半球来看,太阳直射点所在的半球各地都是昼长夜短,纬度越高,昼长越长,极点周围有极昼现象,另一个半球的情况正好相反。

例如,春分日至秋分日,太阳直射点位于北半球。

此半年内,北半球各地昼长夜短,为夏半年;南半球各地昼短夜长,为冬半年。

此半年内,北半球纬度越高,昼越长;越往南,南半球反之。

4.昼长差规律:随纬度的增加,昼夜长短的变化幅度越来越大,即昼长年较差随纬度的增加而增大(极昼极夜除外)。

在赤道上,昼夜终年等长,昼长年较差为0,到南北极圈上发展到了极端,最长昼达24小时,最短昼仅为0,昼长年较差达24小时。

北极圈以北和南极圈以南,极昼极夜的日数,随纬度的增加而增多,到了极地达到最大值。

但是,不论在哪个纬度,当地的全年平均昼长和平均夜长都是相等的,都是12小时。

故与赤道地区或春秋分12小时昼长比较:同一时期纬度愈高昼长差愈大;同一地点两至日昼长差最大。

(二)季节变化1.赤道总是被晨昏线平分成相等的两部分,全年昼夜平分。

2.自极点至极圈,出现极昼(夜)现象的时间由大约半年减少至1日。

3.北半球各地,夏至日(6月22日)昼最长;冬至日(12月22日)昼最短。

自夏至日至冬至日半年内,昼渐短;自冬至日至次年夏至日半年内,昼渐长。

昼夜长短和正午太阳高度的变化四季更替和五带昼夜长短和正午太阳高度的变化:四季更替和五带随着地球的自转和公转,人们所处的地方会经历昼夜交替和四季更迭。

昼夜长短以及正午太阳的高度都受到地球自转轴倾斜度和纬度的影响,而这些因素又与五带分布有关。

一、昼夜长短的变化地球自转使得阳光在地球表面呈现出日出和日落的现象,这就导致了昼夜的交替。

然而,昼夜的长短却因地理位置和季节的变化而有所不同。

在南北纬0度的赤道地区,由于地球自转轴倾斜度,昼夜持续时间基本上相等,每天大约为12小时。

随着纬度的增加,昼夜的长短会有所变化。

在北半球夏季,北纬30度的地方昼夜时间比例是11小时至13小时,而到了冬季则变为10小时至14小时。

同样地,在南半球的情况也类似,但是由于大部分水面被南极洲覆盖,所以在南纬30度附近的地方,昼夜的长短相对要比北半球的同纬度地区要稳定一些。

二、正午太阳的高度变化正午太阳的高度也是随着纬度和季节的变化而有所差异。

当太阳在天顶正上方时,我们称之为太阳高度角为90度,在此情况下,太阳光照射到地面的能量最为强烈。

在赤道地区,太阳每年两次(春分和秋分)会在天顶正上方,太阳高度角为90度。

而到了北纬30度和南纬30度的地方,由于地球自转轴倾斜度的影响,太阳高度角最大值为60度。

这也意味着太阳光照射到地面的能量会有所减弱,导致温度相对较低。

在北极圈和南极圈的地区,当地某些时期太阳甚至无法升起,导致极夜的现象发生。

当太阳一度升起时,太阳高度角只能达到较低的数度,导致光照相对较弱。

三、四季更迭的影响除了地球自转轴倾斜度对昼夜长短和太阳高度的影响外,四季更替也是一个重要的因素。

由于地球公转轨道不是完全圆形,而是椭圆形,使得地球离太阳的距离会有所变化。

在南北半球的夏季,当某一个半球接近太阳时,正午太阳高度较高,昼夜时间较长。

而在另一个半球的冬季,距离太阳较远,正午太阳高度较低,昼夜时间较短。

四、昼夜长短及太阳高度对五带分布的影响昼夜长短和太阳高度的变化对五带分布产生了重要影响。

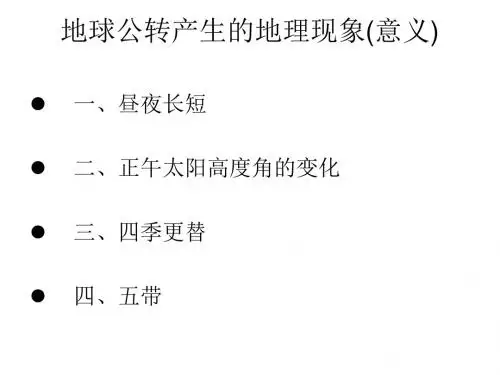

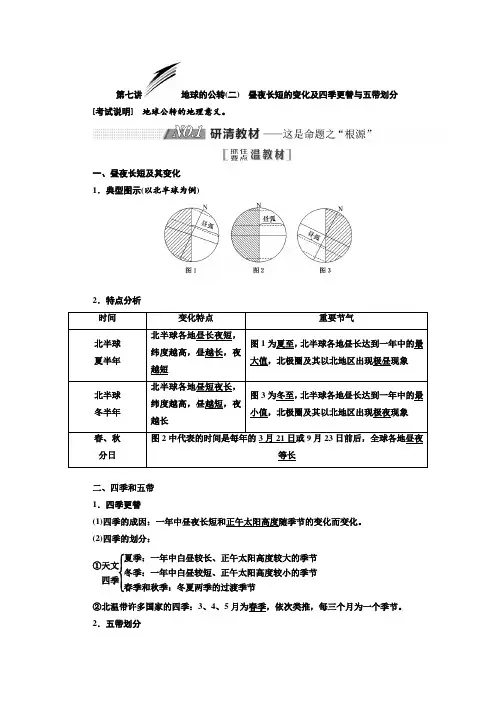

第七讲地球的公转(二) 昼夜长短的变化及四季更替与五带划分[考试说明] 地球公转的地理意义。

一、昼夜长短及其变化 1.典型图示(以北半球为例)2.特点分析二、四季和五带 1.四季更替(1)四季的成因:一年中昼夜长短和正午太阳高度随季节的变化而变化。

(2)四季的划分:①天文四季⎩⎪⎨⎪⎧夏季:一年中白昼较长、正午太阳高度较大的季节冬季:一年中白昼较短、正午太阳高度较小的季节春季和秋季:冬夏两季的过渡季节②北温带许多国家的四季:3、4、5月为春季,依次类推,每三个月为一个季节。

2.五带划分(1)五带的成因:一年中昼夜长短和正午太阳高度随纬度的变化而变化。

(2)五带的划分:一、知识联系串一串二、核心问题想一想1.如何表述昼夜长短的纬度和季节变化规律?2.怎样根据昼夜分布和变化规律进行昼夜长短的计算?3.你知道哪些与四季、五带有关的地理现象?考点(一)昼夜长短的变化[学法:研一题·悟一法·通一类][典题领悟](2017·江苏高考·节选)某乘客乘航班从悉尼起飞,约9小时后抵达广州。

如图为航班起飞时的全球昼夜状况图。

读图回答下题。

该日悉尼和广州()A.日出同为东南方向B.正午树影朝向相同C.正午太阳高度相同D.昼夜长短状况相同[学审题析题](在“____”上填关键点)[备考方略]一、昼夜长短的变化规律1.抓住太阳直射点的位置,判断昼夜长短的分布状况太阳直射点在哪个半球,哪个半球就昼长夜短,如下图所示:2.抓住直射点的移动,分析昼夜长短的变化特点太阳直射点的移动方向,决定了昼夜长短的变化趋势,太阳直射点向哪个半球移动,哪个半球昼变长,夜变短,如下图所示:3.抓住特殊现象,突破昼夜长短纬度分布特点(1)昼夜长短的变化幅度赤道上全年昼夜平分;纬度越高(主要指赤道与极圈之间),昼夜长短的变化幅度越大,变化区间为0~24小时。

(2)极昼、极夜现象极昼(极夜)的起始纬度=90°-太阳直射点的纬度。

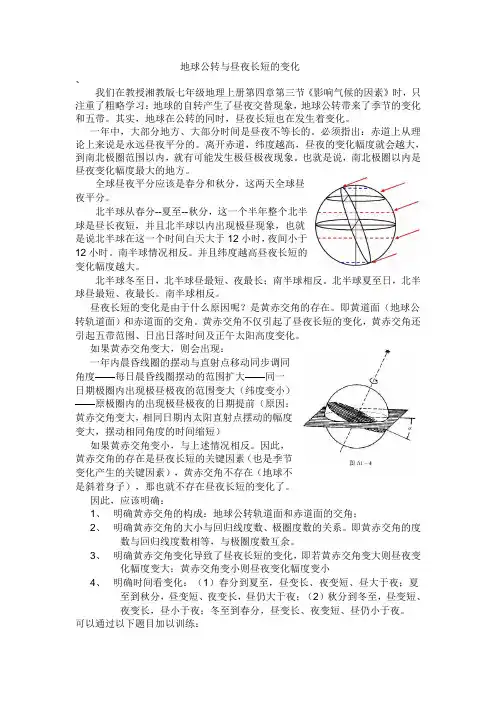

地球公转与昼夜长短的变化、我们在教授湘教版七年级地理上册第四章第三节《影响气候的因素》时,只注重了粗略学习:地球的自转产生了昼夜交替现象,地球公转带来了季节的变化和五带。

其实,地球在公转的同时,昼夜长短也在发生着变化。

一年中,大部分地方、大部分时间是昼夜不等长的。

必须指出:赤道上从理论上来说是永远昼夜平分的。

离开赤道,纬度越高,昼夜的变化幅度就会越大,到南北极圈范围以内,就有可能发生极昼极夜现象。

也就是说,南北极圈以内是昼夜变化幅度最大的地方。

全球昼夜平分应该是春分和秋分,这两天全球昼夜平分。

北半球从春分--夏至--秋分,这一个半年整个北半球是昼长夜短,并且北半球以内出现极昼现象,也就是说北半球在这一个时间白天大于12小时,夜间小于12小时。

南半球情况相反。

并且纬度越高昼夜长短的变化幅度越大。

北半球冬至日,北半球昼最短、夜最长;南半球相反。

北半球夏至日,北半球昼最短、夜最长。

南半球相反。

昼夜长短的变化是由于什么原因呢?是黄赤交角的存在。

即黄道面(地球公转轨道面)和赤道面的交角。

黄赤交角不仅引起了昼夜长短的变化,黄赤交角还引起五带范围、日出日落时间及正午太阳高度变化。

如果黄赤交角变大,则会出现:一年内晨昏线圈的摆动与直射点移动同步调同角度——每日晨昏线圈摆动的范围扩大——同一日期极圈内出现极昼极夜的范围变大(纬度变小)——原极圈内的出现极昼极夜的日期提前(原因:黄赤交角变大,相同日期内太阳直射点摆动的幅度变大,摆动相同角度的时间缩短)如果黄赤交角变小,与上述情况相反。

因此,黄赤交角的存在是昼夜长短的关键因素(也是季节变化产生的关键因素),黄赤交角不存在(地球不是斜着身子),那也就不存在昼夜长短的变化了。

因此,应该明确:1、明确黄赤交角的构成:地球公转轨道面和赤道面的交角;2、明确黄赤交角的大小与回归线度数、极圈度数的关系。

即黄赤交角的度数与回归线度数相等,与极圈度数互余。

3、明确黄赤交角变化导致了昼夜长短的变化,即若黄赤交角变大则昼夜变化幅度变大;黄赤交角变小则昼夜变化幅度变小4、明确时间看变化:(1)春分到夏至,昼变长、夜变短、昼大于夜;夏至到秋分,昼变短、夜变长,昼仍大于夜;(2)秋分到冬至,昼变短、夜变长,昼小于夜;冬至到春分,昼变长、夜变短、昼仍小于夜。

昼夜长短的变化和五带的划分学习目标:1.使学生理解地球公转的地理意义,会画图表示并说明昼夜长短的变化。

2.使学生学生理解五代的划分。

3.通过联系生活实际现象和读图分析,掌握地球公转的地理意义,从而学会运用相关图表来分析问题的能力。

教学重点、难点:分析昼夜长短的变化和五带的划分。

教学方法:讲授法、演示法教学过程:【复习回顾】通过前面的学习,我们已经对地球的运动有了更多的了解。

1、复习晨昏线的知识点。

昼夜长短的判断方法:昼弧长则昼长,夜弧长则夜长。

2、太阳直射点的周年回归运动的规律。

每年冬至日(12月22日),太阳直射在最南的一条纬线──23°26′S,此后开始向北移动,大约过三个月,到第二年春分日(3月21日)到达赤道上,然后再继续向北移动,6月22日夏至日时直射在最北的一条纬线──23°26′N,过了这一天就开始向南返,秋分日(9月23日)回到赤道上,然后继续向南移动,到12月22日冬至日时,又直射到最南的纬线──23°23′S上,过了这一天又开始向北移动。

太阳直射点一年中有规律地在南、北纬23°26′的纬线上做周期性的往返运动,称为太阳直射点的回归运动。

今天我们继续探讨在地球公转运动过程中产生的地理意义。

【思考讨论】请同学们联系生活实际,思考以下问题:问题1:请简单叙述一年四季昼夜长短变化规律。

问题2:请简单说明夏季为什么热?冬季为什么冷?学生回答:(略)太阳辐射能在地球表面分配的周期性的变化,主要是通过昼夜长短和正午太阳高度角来体现的。

1.昼夜长短的变化(板书)昼夜长短反映了日照时间的长短。

【读图分析】读图:1.23北半球二分二至全球的昼长和正午太阳高度分布。

①分析A图,太阳直射哪个纬度?哪个纬度的昼长最长?昼长的纬度分布有何规律?②分析B图,太阳直射哪个纬度?哪个纬度的昼长最长?昼长的纬度分布有何规律?③分析C图,太阳直射哪个纬度?哪个纬度的昼长最长?昼长的纬度分布有何规律?【思考讨论】(1)昼夜长短的变化幅度与纬度高低有什么关系?学生回答:赤道上全年昼夜平分;随纬度的增高,各地昼夜长短变化幅度越来越大;极圈内有极昼、极夜现象,且纬度越高,极昼、极夜的天数越多(2)全球各地昼夜相差幅度与太阳直射点的纬度有什么关系?太阳直射点的纬度越高,地球上各地昼夜相差越大,出现极昼极夜的范围越大。

【初中地理】地球运动的地理意义解析由于地球运动的特征,决定了太阳辐射能量在地球上的纬度分布和季节变化,从而决定了地球上的五带和四季,地球的运动是非常复杂的,它是多种形式运动的综合。

这篇文章写的主要是对于地球自转和公转产生的地理意义做出解析。

一、昼夜、四季和五带生活在温带地区的人,都有这样的感觉,春季温暖,夏季炎热,秋季凉爽,冬季寒冷。

四季指的就是地球上春、夏、秋、冬的季节变化。

常识告诉我们,地球上不同纬度的地区,冷暖状况是不同的。

通常纬度愈低,愈炎热;反之,纬度愈高,愈寒冷。

五带指的就是地球上随纬度的不同,而划分出的热量带。

四季和五带的明显特征是温度的差异。

温度的高低是由接收太阳辐射能量的多少决定的。

而地球上某地点接收太阳辐射能量的多少有三个主要的影响因素:一是日地距离的变化;二是日照时间的长短,也就是昼长的变化;三是太阳照射方向,即太阳相对于某地点的高度角。

这三个因素中,日地距离的变化是全球性的因素,即全球接受太阳辐射能量的多少随日地距离的变化而改变。

根据计算,得出地球在近日点时获得的太阳辐射能量比在远日点时约多6.9%,而地球在近日点时,北半球正是最寒冷的时期,在远日点时,正是最炎热的时期。

南半球相反。

可见,日地距离的变化对四季的形成并不起决定性的作用。

当地球处于近日点时,北半球是冬半年,可以减弱其寒冷程度,而此时南半球正是夏半年,可以增加其炎热程度;当地球处于远日点时,北半球是夏半年,可以减弱其炎热程度,南半球是冬半年,可以增加其寒冷程度。

由此可见,日地距离的变化对于四季的形成意义不大,它只在很小的程度上减弱了北半球的炎热和寒冷程度,而增强了南半球的炎热和寒冷程度。

二、太阳回归运动地球的自转和公转有两个突出的特征,一是地轴相对于黄道面是倾斜的,即存在着一个23°26′的黄赤交角,这个角度值是相对不变的;二是地轴的倾斜方向在较长时期内是不变的,特别是在以年为单位的时间内,地轴有个稳定不变的倾斜方向,即地轴的空间指向保持相对不变,北极总是指向北极星附近的。

地球昼夜交替知识点总结昼夜交替的原因昼夜交替的原因是地球绕自己的轴线自转。

地球的自转轴和公转轨道平面的夹角为23.5度,这个角度使得地球自转过程中,不同地区的太阳照射角度和时间不同,从而形成了昼夜交替的现象。

昼夜交替和地球自转的关系地球的自转导致了昼夜交替的发生。

在地球的自转过程中,不断有新的地区处于太阳照射下,而其他地区则处于太阳阴影下,这就造成了昼夜交替的现象。

地球昼夜交替的周期地球的自转周期为约24小时。

因此,地球的昼夜交替周期也为24小时,即每天有一次昼夜交替。

不过,在不同的季节和地理位置,昼夜的长度会有所不同。

地球昼夜交替的原理地球昼夜交替的原理是地球的自转运动导致了太阳的照射角度和时间的变化。

当一个地区处于地球自转轴的阳光照射下方时,就处于昼间;当一个地区处于地球自转轴的阳光照射上方时,就处于黑夜。

这就形成了地球昼夜交替的现象。

地球昼夜交替的影响地球的昼夜交替对人类和自然界都有重要的影响。

它影响了人类的生活和各种生物的生活方式。

在昼夜交替的过程中,我们经历了白天和黑夜的变化,这对我们的生理和心理都有影响。

昼夜交替也影响了气候和季节的变化,对自然界的生物和植物都有重要的作用。

地球昼夜交替的地理分布地球的昼夜交替是全球性的现象。

在地球的不同地区,昼夜的长度和变化规律会有所不同。

在赤道附近的地区,昼夜的长度基本相等;而在极地地区,昼夜的长度会发生较大的变化。

随着季节的变化,地球各地的昼夜长度也会有所不同。

这就形成了地球昼夜交替的地理分布。

地球昼夜交替和季节的关系地球昼夜交替和季节有密切的关系。

由于地球自转轴和公转轨道的倾斜,不同地区在不同时间会处于不同的太阳照射角度下,从而导致了昼夜长度和季节的变化。

在北半球,夏至时昼间最长,冬至时昼间最短;而在南半球,情况则相反。

这就形成了地球昼夜交替和季节的密切联系。

总结地球的昼夜交替是地球自转产生的现象,它造成了地球不同地区的太阳照射角度和时间的差异,从而形成了昼夜交替的现象。

地球上五带昼夜长短的变化情况

【知识点的认识】

五带的划分根据太阳高度和昼夜长短随纬度的变化,将地球表面有共同特点的地区,按纬度划分为五个热量带,即热带、南温带、北温带、南寒带、北寒带.

热带:在赤道上终年昼夜等长,向南、北昼夜长短变化幅度渐增,但最长和最短的白昼时间仅差 2 小时 50 分.

温带:昼夜长短的变化也很大,到极圈增加到 24 小时.可见,在温带太阳高度比热带小,获得热量少于热带,温度低于热带.太阳高度和昼夜长短的变化非常显著,所以四季分明是温带的特点.

寒带:本带太阳高度终年很小,在极圈上最大高度为 46°52′,在极地最大高度仅为 23°26′,且有负值出现.极昼和极夜现象随纬度的增高愈加显著.极昼时期由于太阳高度很低,地面获得热量很少,极夜时期,地面没有太阳辐射.

【命题的方向】

考查了对地球上五带昼夜长短的变化情况的认识,基础知识,一般为选择、解答形式出题.

例:将地球上的五带、气候特征和地理现象用直线连接起来:

分析:人们根据太阳热量在地表的分布状况,把地球表面划分为热带、北温带、南温带、北寒带和南寒带五个温度带.热带的纬度范围是 23.5°N﹣23.5°S,北温带的纬度范围是 23.5°N﹣66.5°N,北寒带的纬度范围是 66.5°N ﹣90°N,南温带的纬度范围是 23.5°S﹣66.5°S,南寒带的纬度范围是 66.5°S﹣90°S;热带有阳光直射现象,寒带有极昼极夜现象,温带既无阳光直射也无极昼极夜现象.

解答:人们根据太阳热量在地表的分布状况,把地球表面划分为五带,即热带、北温带、南温带、北寒带和南寒带.热带有阳光照射现象,终年炎热;温带既无极昼,极夜也无太阳直射现象,四季分明;寒带有极昼,极夜现象,终年寒冷.

故答案为:

点评:本题考查五带的划分,要牢记.

【解题思路点拔】

关键是熟记地球上五带昼夜长短的变化情况.五带划分依据是地球表面获得太阳热量的多少,按纬度划分为五个热量带,即热带、南温带、北温带、南寒带、北寒带.。