高三语文一轮复习文言文阅读第一章专题三考点突破二文言断句

- 格式:doc

- 大小:563.50 KB

- 文档页数:9

文言文阅读专项训练文言文断句主观题专项训练1.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

(3分)昔者,陈成恒相齐简公,欲为乱,惮齐邦鲍、晏,故徙其兵而伐鲁。

鲁君忧也。

孔子患之,乃召门人弟子而谓之曰:“诸侯有相伐者尚耻之今鲁父母之邦也,丘墓存焉。

今齐将伐之,可无一出乎?”颜渊辞出,孔子止之,子路辞出,孔子止之,子贡辞出,孔子遣之。

(节选自《越绝书·越绝内传陈成恒》)文中画波浪线的部分有三处需加句读,请将相应位置的字母标号,填在下面的答题线上。

每填对一处给1分,超过三处不给分。

诸答:__________________________________________________________________答案:FIK【解析】这句话的意思是说:对于那些互相征讨的诸侯,我们尚且感到羞耻。

现在鲁国是我们的祖国。

“诸侯有相伐者”是定语后置,“有相伐者”是“诸侯”的后置定语,意思是“对于那些互相征讨的诸侯”,做下一句的状语,“者”后断开;“尚耻之”省略主语“我们”,“耻”是形容词意动,“以……为耻”“对……感到羞耻”,做谓语,宾语是“之”,结构完整,“之”后断开;“今鲁父母之邦也”是判断句,“鲁”是判断句的主语,符合“……,……也”的结构特点,“鲁”后断开。

故FIK三处断开。

【参考译文】从前,陈成恒担任齐简公的国相,他想作乱篡位自立,但心中惧怕齐国的世族鲍、晏两家,所以就调动他们两家的军队去进攻鲁国。

鲁哀公十分担心,孔子也非常忧虑,于是召集门生弟子,对他们说:“对于那些互相征讨的诸侯,我们尚且感到羞耻。

现在鲁国是我们的祖国,我的坟墓也要筑在这里。

现在齐国要讨伐它,我们难道不应该出去阻止一下吗?”颜渊请求出去阻止,孔子不同意,子路请求出去阻止,孔子也不同意,子贡请求出去阻止,孔子同意了。

2.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

(3分)子昂上言:陛下方兴大化,而太学久废,堂皇埃芜,《诗》《书》不闻,明诏尚未及之,愚臣所以私恨也。

高中语文一轮复习文言文文言文断句文言文断句是高中语文学习中的重要内容,也是高考的考点之一。

在一轮复习中,掌握好文言文断句的方法和技巧,对于理解文言文、提高语文成绩有着至关重要的作用。

一、文言文断句的重要性文言文断句,简单来说,就是给没有标点的文言文加上标点,从而正确地理解其意思。

如果不能准确断句,就很容易误解文意,导致答题错误。

例如,“民可使由之不可使知之”,如果断句为“民可使由之,不可使知之”,意思是可以让民众按照我们指引的道路走,不可以让他们知道为什么;而如果断句为“民可,使由之;不可,使知之”,意思则变成了民众认可,就让他们去做;民众不认可,就告诉他们原因。

两种断句方式,意思截然不同。

在高考中,文言文断句通常以选择题或主观题的形式出现,分值虽然不高,但却是容易得分也容易丢分的地方。

因此,我们必须重视文言文断句的复习。

二、文言文断句的基本原则1、字句意思要完整一个完整的意思,往往是断句的重要依据。

我们要根据上下文,判断哪些字组合在一起能够表达一个完整的意思,从而进行断句。

2、语法结构要合理文言文有其特定的语法结构,比如主谓宾、定状补等。

我们要根据这些语法结构来断句,使句子的结构清晰、合理。

3、虚词标志要留意文言文中有很多虚词,如“夫、盖、焉、矣、乎、哉”等,它们往往在句首或句尾,对断句有一定的提示作用。

4、句式整齐要关注有些文言文的句子对仗工整、句式整齐,我们可以根据这一特点来断句。

5、修辞特点要重视文言文中经常使用排比、对偶、反复等修辞手法,这些修辞的运用往往会在断句上有所体现。

三、文言文断句的具体方法1、找名词(代词)名词或代词在句中往往作主语或宾语,在它们的前面或后面往往需要断句。

例如,“刻唐贤今人诗赋于其上”,“唐贤今人诗赋”是名词,其前应断句。

2、看虚词(1)句首虚词:夫、盖、凡、窃、请、敬等常用于一句话的开头,在它们前面一般要断开。

(2)句中虚词:于、以、而、者等,往往用于句中,在它们前后一般不断句。

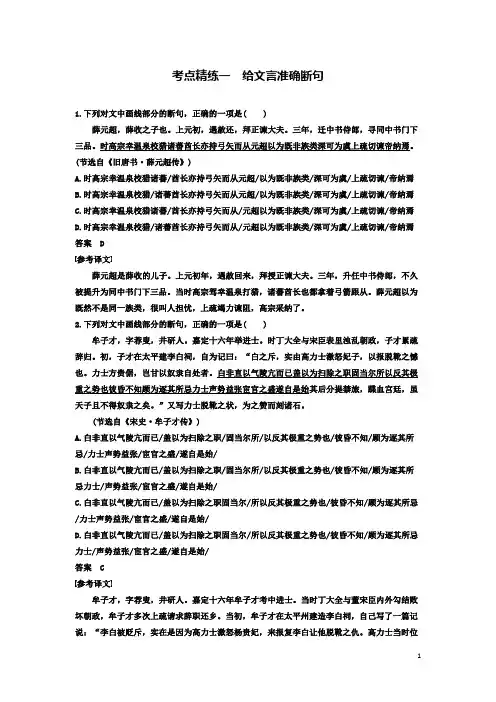

考点精练一给文言准确断句1.下列对文中画线部分的断句,正确的一项是( )薛元超,薛收之子也。

上元初,遇赦还,拜正谏大夫。

三年,迁中书侍郎,寻同中书门下三品。

时高宗幸温泉校猎诸蕃酋长亦持弓矢而从元超以为既非族类深可为虞上疏切谏帝纳焉。

(节选自《旧唐书·薛元超传》)A.时高宗幸温泉校猎诸蕃/酋长亦持弓矢而从元超/以为既非族类/深可为虞/上疏切谏/帝纳焉B.时高宗幸温泉校猎/诸蕃酋长亦持弓矢而从元超/以为既非族类/深可为虞/上疏切谏/帝纳焉C.时高宗幸温泉校猎诸蕃/酋长亦持弓矢而从/元超以为既非族类/深可为虞/上疏切谏/帝纳焉D.时高宗幸温泉校猎/诸蕃酋长亦持弓矢而从/元超以为既非族类/深可为虞/上疏切谏/帝纳焉答案 D参考译文薛元超是薛收的儿子。

上元初年,遇赦回来,拜授正谏大夫。

三年,升任中书侍郎,不久被提升为同中书门下三品。

当时高宗驾幸温泉打猎,诸蕃酋长也都拿着弓箭跟从。

薛元超以为既然不是同一族类,很叫人担忧,上疏竭力谏阻,高宗采纳了。

2.下列对文中画线部分的断句,正确的一项是( )牟子才,字荐叟,井研人。

嘉定十六年举进士。

时丁大全与宋臣表里浊乱朝政,子才累疏辞归。

初,子才在太平建李白祠,自为记曰:“白之斥,实由高力士激怒妃子,以报脱靴之憾也。

力士方贵倨,岂甘以奴隶自处者。

白非直以气陵亢而已盖以为扫除之职固当尔所以反其极重之势也彼昏不知顾为逐其所忌力士声势益张宦官之盛遂自是始其后分提禁旅,蹀血宫廷,虽天子且不得奴隶之矣。

”又写力士脱靴之状,为之赞而刻诸石。

(节选自《宋史·牟子才传》)A.白非直以气陵亢而已/盖以为扫除之职/固当尔所/以反其极重之势也/彼昏不知/顾为逐其所忌/力士声势益张/宦官之盛/遂自是始/B.白非直以气陵亢而已/盖以为扫除之职/固当尔所/以反其极重之势也/彼昏不知/顾为逐其所忌力士/声势益张/宦官之盛/遂自是始/C.白非直以气陵亢而已/盖以为扫除之职固当尔/所以反其极重之势也/彼昏不知/顾为逐其所忌/力士声势益张/宦官之盛/遂自是始/D.白非直以气陵亢而已/盖以为扫除之职固当尔/所以反其极重之势也/彼昏不知/顾为逐其所忌力士/声势益张/宦官之盛/遂自是始/答案 C参考译文牟子才,字荐叟,井研人。

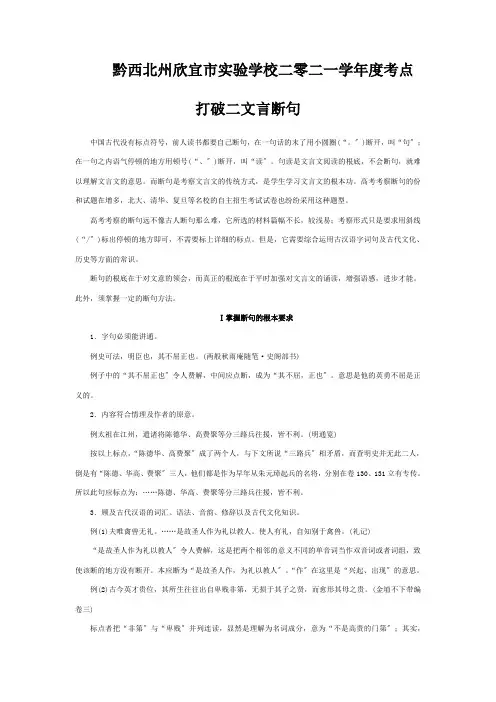

黔西北州欣宜市实验学校二零二一学年度考点打破二文言断句中国古代没有标点符号,前人读书都要自己断句,在一句话的末了用小圆圈(“。

〞)断开,叫“句〞;在一句之内语气停顿的地方用顿号(“、〞)断开,叫“读〞。

句读是文言文阅读的根底,不会断句,就难以理解文言文的意思。

而断句是考察文言文的传统方式,是学生学习文言文的根本功。

高考考察断句的份和试题在增多,北大、清华、复旦等名校的自主招生考试试卷也纷纷采用这种题型。

高考考察的断句远不像古人断句那么难,它所选的材料篇幅不长,较浅易;考察形式只是要求用斜线(“/〞)标出停顿的地方即可,不需要标上详细的标点。

但是,它需要综合运用古汉语字词句及古代文化、历史等方面的常识。

断句的根底在于对文意的领会,而真正的根底在于平时加强对文言文的诵读,增强语感,进步才能。

此外,须掌握一定的断句方法。

Ⅰ掌握断句的根本要求1.字句必须能讲通。

例史可法,明臣也,其不屈正也。

(两般秋雨庵随笔·史阁部书)例子中的“其不屈正也〞令人费解,中间应点断,成为“其不屈,正也〞。

意思是他的英勇不屈是正义的。

2.内容符合情理及作者的原意。

例太祖在江州,遣诸将陈德华、高费聚等分三路兵往援,皆不利。

(明通览)按以上标点,“陈德华、高费聚〞成了两个人,与下文所说“三路兵〞相矛盾,而查明史并无此二人,倒是有“陈德、华高、费聚〞三人,他们都是作为早年从朱元璋起兵的名将,分别在卷130、131立有专传。

所以此句应标点为:……陈德、华高、费聚等分三路兵往援,皆不利。

3.顾及古代汉语的词汇、语法、音韵、修辞以及古代文化知识。

例(1)夫唯禽兽无礼。

……是故圣人作为礼以教人。

使人有礼,自知别于禽兽。

(礼记)“是故圣人作为礼以教人〞令人费解,这是把两个相邻的意义不同的单音词当作双音词或者词组,致使该断的地方没有断开。

本应断为“是故圣人作,为礼以教人〞。

“作〞在这里是“兴起、出现〞的意思。

例(2)古今英才贵位,其所生往往出自卑贱非第,无损于其子之贤,而愈形其母之贵。

2019-2020年高考语文一轮复习第一章文言文阅读专题三考点突破三理解并翻译文中的句子新人教版一、紧抓特征,认清标志,识别判断句1.下列各组句子中,句式不相同的一组是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧ ①非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也②如今人方为刀俎,我为鱼肉 B.⎩⎪⎨⎪⎧ ①故今之墓中全乎为五人也②刘备天下枭雄C.⎩⎪⎨⎪⎧ ①《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也②妪,先大母婢也 D.⎩⎪⎨⎪⎧ ①屈平疾王听之不聪也②城北徐公,齐国之美丽者也答案 D解析 ①为一般句式,②为判断句。

2.下列各句中,句式与其他三句不同的一项是( )A .和氏璧,天下所共传宝也B .且相如素贱人C .七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也D .此诚危急存亡之秋也答案 C解析 C 项为宾语前置句,其他三句为判断句。

3.(xx·广东)阅读下面的文段,翻译文中画线的句子。

刘敞字原父。

举庆历进士,廷试第一。

知扬州。

天长县鞫王甲杀人,既具狱,敞见而察其冤,甲畏吏,不敢自直。

敞以委户曹杜诱,诱不能有所平反,而傅致[注]益牢。

将论囚,敞曰:“冤也。

”亲按问之。

甲知能为己直,乃敢告,盖杀人者,富人陈氏也。

相传以为神明。

(选自《宋史·刘敞传》)注 傅致:罗织。

译文: 答案 王甲知道刘敞能为自己伸冤,才敢告知真相,原来杀人的,是姓陈的富人。

解析 “为己直”,结合语境翻译为“为自己伸冤”;“乃”,才;“……者,……也”是判断句。

参考译文刘敞,字原父。

考中庆历年间进士,殿试获得第一名。

做扬州知州。

天长县审问王甲杀人一案,案件已经审结,刘敞见到王甲并体察到了他的冤情,王甲害怕官吏,不敢自白冤情。

刘敞把这一案件交给户曹杜诱(重新审理),杜诱不但不能为王甲平反,反而罗织罪证使案件更不可破。

将判决关押,刘敞说:“王甲是冤枉的。

”亲自查究讯问这一案件。

王甲知道刘敞能为自己伸冤,才敢告知真相,原来杀人的,是姓陈的富人。

这件事被相互传告,人们认为刘敞明智如神。

考点突破二文言断句中国古代没有标点符号,前人读书都要自己断句,在一句话的末了用小圆圈(“。

”)断开,叫“句”;在一句之内语气停顿的地方用顿号(“、”)断开,叫“读”。

句读是文言文阅读的基础,不会断句,就难以理解文言文的意思。

而断句是考查文言文的传统方式,是学生学习文言文的基本功。

高考考查断句的省份和试题在增多,北大、清华、复旦等名校的自主招生考试试卷也纷纷采用这种题型。

高考考查的断句远不像古人断句那么难,它所选的材料篇幅不长,较浅易;考查形式只是要求用斜线(“/”)标出停顿的地方即可,不需要标上具体的标点。

但是,它需要综合运用古汉语字词句及古代文化、历史等方面的常识。

断句的基础在于对文意的领会,而真正的基础在于平时加强对文言文的诵读,增强语感,提高能力。

此外,须掌握一定的断句方法。

Ⅰ掌握断句的基本要求1.字句必须能讲通。

例史可法,明臣也,其不屈正也。

(《两般秋雨庵随笔·史阁部书》)例子中的“其不屈正也”令人费解,中间应点断,成为“其不屈,正也”。

意思是他的英勇不屈是正义的。

2.内容符合情理及作者的原意。

例太祖在江州,遣诸将陈德华、高费聚等分三路兵往援,皆不利。

(《明通览》) 按以上标点,“陈德华、高费聚”成了两个人,与下文所说“三路兵”相矛盾,而查《明史》并无此二人,倒是有“陈德、华高、费聚”三人,他们都是作为早年从朱元璋起兵的名将,分别在卷130、131立有专传。

所以此句应标点为:……陈德、华高、费聚等分三路兵往援,皆不利。

3.顾及古代汉语的词汇、语法、音韵、修辞以及古代文化知识。

例(1) 夫唯禽兽无礼。

……是故圣人作为礼以教人。

使人有礼,自知别于禽兽。

(《礼记》)“是故圣人作为礼以教人”令人费解,这是把两个相邻的意义不同的单音词当作双音词或词组,致使该断的地方没有断开。

本应断为“是故圣人作,为礼以教人”。

“作”在这里是“兴起、出现”的意思。

例(2) 古今英才贵位,其所生往往出自卑贱非第,无损于其子之贤,而愈形其母之贵。

(金埴《不下带编》卷三)标点者把“非第”与“卑贱”并列连读,显然是理解为名词成分,意为“不是高贵的门第”;其实,“非第”是两个副词连用,“非第”即“非但”,也就是“不仅”的意思,与下句“而愈”相呼应,因此应标点为:……出自卑贱,非第无损于其子之贤,而愈形其母之贵。

即时巩固请根据断句的要求,指出下列句子中的标点错误。

1.子路问事,君子曰:“勿欺也,而犯之。

”(《论语·宪问》)答:答案需断为:子路问事君,子曰:“勿欺也,而犯之。

”意思是,子路问应该怎样对待国君,孔子告诉他:“不应该欺骗国君,而应该直言不讳地指出国君的错误。

”这里关键是要懂得两个词的意思,一是“事”,动词,侍候、对待的意思,不能理解为名词“事情”;一是“犯”,是犯颜直谏,也就是直言不讳地指出国君的错误,而不能理解为“冒犯”。

2.子曰:“甚矣,吾衰也久矣!吾不复梦见周公。

”(《论语·述而》)答:答案“甚矣”是“吾衰也”的谓语,“久矣”是“吾不复梦见周公”的谓语,谓语提前有强调的作用。

标点者误解语法关系,造成标点错误。

正确的标点是:“甚矣,吾衰也!久矣,吾不复梦见周公!”意思是:“我已经老得很厉害了,我已经很久没有梦见周公了。

”3.兴元中,有僧曰法钦,以其道高,居径山。

时人谓之径山长者。

(《唐语林》卷一) 答:答案应把“径山”后的句号改为逗号。

因为原来标的违背情理。

不是因为法钦“道高”,就“居径山”,而且后面的“时人谓之径山长者”成了与上文没有关涉的独立句子。

Ⅱ掌握断句的基本方法1.标名代,定句读(2014·四川)用斜线(/)给下面的短文断句。

(限画9处)周室既衰诸侯恣行仲尼悼礼废乐崩追修经术以达王道匡乱世反之于正见其文辞为天下制仪法垂六艺之统纪于后世作孔子世家第十七(选自《史记·太史公自序》) 答案周室既衰/诸侯恣行/仲尼悼礼废乐崩/追修经术/以达王道/匡乱世反之于正/见其文辞/为天下制仪法/垂六艺之统纪于后世/作孔子世家第十七参考译文周王室已经衰落,诸侯任意而行。

孔子伤感礼乐崩废,因而追研经术,以重建王道,匡正乱世,使之返于正道,观其著述,为天下制定礼仪法度。

为后世留下“六艺”纲纪。

作《孔子世家》第十七。

精要点拨在文言文阅读中,随时标出篇段中的名词。

如人名、地名、官名、族名、器物名、动物名、植物名、时间等。

名词一般为文章陈述、描写、说明或议论的对象,在它们的前后往往要进行断句。

名词(代词)一般也常常用作句子的主语和宾语,因此,找出文中反复出现的名词或代词,就基本上可以断出句读了。

常见的代词有:吾、余、予(表示“我”),尔、汝(女)、公、卿、君、若(表示“你”),彼、此、其、之等。

2.借动词,定句读(2015·湖北)请用斜线(/)给下面文言短文中画线的部分断句。

(限断6处)王慎中为文,初亦高谈秦汉谓东京以下无可取已而悟欧曾作文之法乃尽焚旧作一意师仿尤得力于曾巩唐顺之初不服其说,久乃变而从之。

(选自《四库全书总目》)答案初亦高谈秦汉/谓东京以下无可取/已而悟欧曾作文之法/乃尽焚旧作/一意师仿/尤得力于曾巩/唐顺之初不服其说解析本题考查文言文断句。

首先,通读文段,大致了解整个文段的内容。

然后再据意断句,抓住“初”“已而”等表示时间变化的词语,根据“王慎中”“唐顺之”等主语的改变以及“高谈”“谓”“悟”“焚”“师仿”“得力”“不服”等谓语动词的变化来断句。

参考译文王慎中写文章,起初也高谈秦汉时期的文章,认为汉代以后的文章没有可取之处。

不久领悟欧阳修、曾巩写文章的方法,于是全部烧毁了以前的作品,一门心思地学习效仿,尤其致力于向曾巩学习。

唐顺之起初并不信服他的学说观点,时间久了就改变自己的想法而跟从他学习。

精要点拨文言句式中,主谓结构居多,但常有省略主语的情况,而动词统统当句子的谓语,构成句子的核心。

我们可以借助动词和前后词语的关系进行推断,提高断句的准确率。

3.找虚词,定句读(2013·北京)用斜线(/)给下面的短文断句。

世之治也行善者获福为恶者得祸及其乱也行善者不获福为恶者不得祸变数也智者不以变数疑常道故循福之所自来防祸之所由至也遇不遇非我也守其所志而已矣。

(取材于《中论·修本》) 答案世之治也/行善者获福/为恶者得祸/及其乱也/行善者不获福/为恶者不得祸/变数也/智者不以变数疑常道/故循福之所自来/防祸之所由至也/遇不遇非我也/守其所志而已矣。

解析本题考查的是文言文断句的能力。

通读文段,在整体把握句意的前提下,抓住其中的某些标志词,如“故”应在句首,“也”应在句末,“行善者”“为恶者”作为叙述对象应在句子开头。

还要利用本语段句式比较整齐的特点,如“行善者获福,为恶者得祸”“行善者不获福,为恶者不得祸”“循福之所自来,防祸之所由至”等。

当然,必要时可以直接凭意思和修辞等断句。

参考译文社会安定的时候,行善的人获福,为恶的人得祸;等到社会动乱的时候,行善的人不能获福,为恶的人不会得祸,这只是不合常规的现象。

聪明的人不因为不合常规的现象怀疑正常的法则,所以遵循致福的道路,防止祸患到来的途径。

得福还是不得福,不是自己能决定的,君子只要坚守自己的志向就行了。

精要点拨文言文中的虚词往往有它们固定的位置和作用。

①句首发语词:夫、盖、至若、若夫、初、唯、斯、今等。

常用于一句话的开头,在它们的前面一般要断开。

②复句中的关联词:虽、虽然、纵、纵使、向使、假使、苟、故、是故、则、然则、或、况、而况、且、若夫、至于、至若、已而、于是、岂、岂非等。

在它们的前面一般要断开。

③句尾词:也、矣、焉、耳等经常用于陈述句末尾,耶、与(欤)、邪(耶)等经常用于疑问句末尾,哉、夫等经常用于感叹句末尾。

在它们的后面一般断开。

④疑问语气词:何、胡、安、曷、奚、盍、焉、孰、孰与、何如、奈何、如之何、若之何等。

一般可构成疑问句,只要贯通上下文意,就可断句。

⑤对话标志的词语:曰、谓、云、言等。

在它们的后面一般要断开。

⑥其他:以、于、为、则、而等。

往往用于句中,在它们的前后一般不断句。

(“而”表转折并且后面为一个比较长而完整的句子时,“而”字前面要断开)4.察对话,定句读(2012·北京)用斜线(/)给下面的短文断句。

医扁鹊见秦武王武王示之病扁鹊请除之左右曰君之病在耳之前目之下除之未必已也将使耳不聪目不明君以告扁鹊扁鹊怒而投其石曰君与知之者谋之而与不知者败之如此知秦国之政也则君一举而亡国矣。

(取材于《战国策·秦策》)答案医扁鹊见秦武王/武王示之病/扁鹊请除之/左右曰/君之病在耳之前目之下/除之未必已也/将使耳不聪目不明/君以告扁鹊/扁鹊怒而投其石曰/君与知之者谋之而与不知者败之/如此知秦国之政也/则君一举而亡国矣。

解析本题考查的是文言文断句的能力。

通读文段,在整体把握句意的前提下,抓住其中的某些标志词,如“也”“则”等,必要时可以直接凭意思和修辞等断句。

精要点拨对话是古文断句的一个重要依据。

其标志性的词语有:曰、谓、云、言等。

一般情况下要在其后断开。

如果是两人对话,一般在第一次回答时出现人名,以后就只用“曰”等为标志,而把主语省略,因而遇到对话时,应根据上下文判断出问者和答者,准确断句。

5.辨句式,定句读用斜线(/)给下面文言文中的画线部分断句。

晋原轸①曰:“秦违蹇叔,而以贪勤民,天奉我也。

奉不可失,敌不可纵。

纵敌,患生,违天,不祥,必伐秦师!”栾枝曰:“未报秦施而伐其师,其为死君②乎?”先轸曰:“秦不哀吾丧而伐吾同姓③,秦则无礼何施之为吾闻之一日纵敌数世之患也谋及子孙可谓死君乎!”遂发命。

(选自《左传·殽之战》)注①原轸:晋军统帅。

②死君:忘记晋文公。

③伐吾同姓:秦伐郑灭滑。

答案秦则无礼/何施之为/吾闻之/一日纵敌/数世之患也/谋及子孙/可谓死君乎参考译文晋国的原轸说:“秦国违背蹇叔的意见,因为贪心而使百姓辛劳,(这是)上天送给我们的好机会。

送上门的好机会不能放弃,敌人不能轻易放过。

放走了敌人,就会产生后患,违背了天意,就会不吉利,一定要讨伐秦军!”栾枝说:“没有报答秦国的恩惠而去攻打它的军队,这不是忘记了先君的遗命吗?”原轸说:“秦国不为我们的新丧举哀却讨伐我们的同姓之国,秦国就是无礼,我们还报什么恩呢?我听说:‘一旦放走了敌人,会给后世几代人留下祸患。

’为长远利益考虑,也可说是为了已死的国君吧!”精要点拨根据特殊句式,如倒装句、宾语前置句、判断句等可进行断句。

“……者……也”,或含有表示判断关系的词(如“为”“乃”“即”“则”等),是典型的判断句式;“不亦……乎”“何……为”“安……哉(也)”“孰与……乎”“岂……哉”等,是典型的反问句式;“为……所……”“受……于……”等,是典型的被动句式。

根据固定结构,如“如……何”“奈……何”“若……何”“得无……乎”“无乃……乎”“况……乎”“何以……为”“与其……孰若……”等也可进行断句。