天体物理第一节资料

- 格式:ppt

- 大小:208.00 KB

- 文档页数:17

高三物理复习资料第五讲 万有引力定律第一单元 万有引力定律及其应用基础知识一.开普勒运动定律(1)开普勒第一定律:所有的行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上.(2)开普勒第二定律:对于每一个行星而言,太阳和行星的连线在相等的时间内扫过的面积相等.(3)开普勒第三定律:所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等. 二.万有引力定律(1)内容:宇宙间的一切物体都是互相吸引的,两个物体间的引力大小,跟它们的质量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比.(2)公式:F =G 221rmm ,其中2211/1067.6kg m N G ⋅⨯=-,称为为有引力恒量。

(3)适用条件:严格地说公式只适用于质点间的相互作用,当两个物体间的距离远远大于物体本身的大小时,公式也可近似使用,但此时r 应为两物体重心间的距离.对于均匀的球体,r 是两球心间的距离.注意:万有引力定律把地面上的运动与天体运动统一起来,是自然界中最普遍的规律之一,式中引力恒量G 的物理意义是:G 在数值上等于质量均为1千克的两个质点相距1米时相互作用的万有引力. 三、万有引力和重力重力是万有引力产生的,由于地球的自转,因而地球表面的物体随地球自转时需要向心力.重力实际上是万有引力的一个分力.另一个分力就是物体随地球自转时需要的向心力,如图所示,由于纬度的变化,物体做圆周运动的向心力F 向不断变化,因而表面物体的重力随纬度的变化而变化,即重力加速度g 随纬度变化而变化,从赤道到两极逐渐增大.通常的计算中因重力和万有引力相差不大,而认为两者相等,即m 2g =G 221rmm , g=GM/r 2常用来计算星球表面重力加速度的大小,在地球的同一纬度处,g 随物体离地面高度的增大而减小,即g h =GM/(r+h )2,比较得g h =(hr r+)2·g 在赤道处,物体的万有引力分解为两个分力F 向和m 2g 刚好在一条直线上,则有 F =F 向+m 2g ,所以m 2g=F 一F 向=G 221rm m -m 2R ω自2因地球目转角速度很小G 221r m m » m 2R ω自2,所以m 2g= G 221rm m假设地球自转加快,即ω自变大,由m 2g =G 221r m m -m 2R ω自2知物体的重力将变小,当G 221r m m =m 2R ω自2时,m 2g=0,此时地球上物体无重力,但是它要求地球自转的角速度ω自=,比现在地球自转角速度要大得多. 四.天体表面重力加速度问题设天体表面重力加速度为g,天体半径为R ,由mg=2Mm G R 得g=2MG R ,由此推得两个不同天体表面重力加速度的关系为21212212g R M g R M =*五.天体质量和密度的计算原理:天体对它的卫星(或行星)的引力就是卫星绕天体做匀速圆周运动的向心力. G2r mM =m224T πr ,由此可得:M=2324GT r π;ρ=V M=334R M π=3223R GT r π(R 为行星的半径)由上式可知,只要用实验方法测出卫星做圆周运动的半径r 及运行周期T ,就可以算出天体的质量M .若知道行星的半径则可得行星的密度规律方法1、万有引力定律的基本应用【例1】如图所示,在一个半径为R 、质量为M 的均匀球体中,紧贴球的边缘挖去一个半径为R/2的球形空穴后,对位于球心和空穴中心连线上、与球心相距d 的质点m 的引力是多大?分析 把整个球体对质点的引力看成是挖去的小球体和剩余部分对质点的引力之和,即可得解.解 完整的均质球体对球外质点m 的引力这个引力可以看成是:m 挖去球穴后的剩余部分对质点的引力F 1与半径为R/2的小球对质点的引力F 2之和,即F=F 1+F 2.因半径为R/2的小球质量M /为M R M R R M 8134234234333/=⋅⎪⎭⎫ ⎝⎛=⋅⎪⎭⎫ ⎝⎛=ππρπ, 则()()22/22/82/R d Mm GR d mM GF -=-=所以挖去球穴后的剩余部分对球外质点m 的引力 ()22212/8R d Mm Gd Mm GF F F --=-=()22222/8287R d d R dR d GMm-+-=上式表明,一个均质球壳对球外质点的引力跟把球壳的质量(7M/8)集中于球心时对质点的引力一样.【例2】某物体在地面上受到的重力为160 N ,将它放置在卫星中,在卫星以加速度a =½g 随火箭加速上升的过程中,当物体与卫星中的支持物的相互压力为90 N 时,求此时卫星距地球表面有多远?(地球半径R =6.4×103km,g 取10m/s 2) 解析:设此时火箭上升到离地球表面的高度为h ,火箭上物体受到的支持力为N,物体受到的重力为mg /,据牛顿第二定律.N -mg /=ma ……①在h 高处mg /=()2h R Mm G +……② 在地球表面处mg=2R Mm G ……③ 把②③代入①得()ma R h mgR N ++=22∴⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=1ma N mg R h =1.92×104km. 说明:在本问题中,牢记基本思路,一是万有引力提供向心力,二是重力约等于万有引力.【例3】有人利用安装在气球载人舱内的单摆来确定气球的高度。

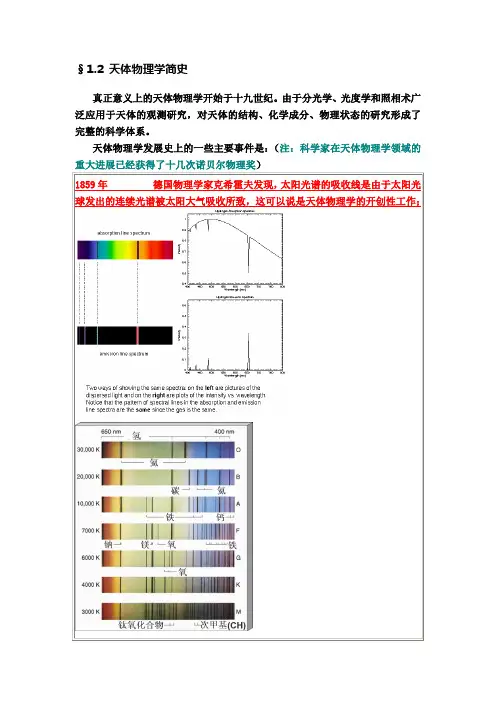

§1.2 天体物理学简史真正意义上的天体物理学开始于十九世纪。

由于分光学、光度学和照相术广泛应用于天体的观测研究,对天体的结构、化学成分、物理状态的研究形成了完整的科学体系。

天体物理学发展史上的一些主要事件是:(注:科学家在天体物理学领域的重大进展已经获得了十几次诺贝尔物理奖)1859年德国物理学家克希霍夫发现,太阳光谱的吸收线是由于太阳光球发出的连续光谱被太阳大气吸收所致,这可以说是天体物理学的开创性工作;1864年英国天文爱好者哈根斯和意大利教士塞西分别用摄谱仪证认出一些恒星的元素谱线,哈根斯并根据多普勒效应测定了一些恒星的视向速度;1869年英国天文学家洛基尔在太阳光谱中首次发现氦线,之后到1895年才由英国化学家雷姆塞在地球上发现了氦;1885年哈佛大学天文台开始用物端棱镜方法,对恒星光谱的分类作大规模的研究,此后到1924年,共完成225,000多颗星的光谱分类,这是近代天文史上的巨作,为以后的研究提供了丰富的资料;1914年由依巴谷卫星测定了三角视差的4万多颗近距离恒星的赫罗图。

1915年纵坐标分别用绝对星等及光度表示,横坐标分别用色指数和温度表示1915年爱因斯坦发表广义相对论,并求出水星近日点进动的精确值;同年,美国天文学家亚当斯发现测定恒星距离的分光视差法,使得恒星距离测量的范围由几百光年(三角视差法的上限)达到几千光年;1917年爱因斯坦发表《根据广义相对论对宇宙学所作的考查》一文,为现代宇宙学的奠基之作;1919年英国天文学家爱丁顿领导的日食观测队发现太阳引力使光线偏转的现象,成为爱因斯坦广义相对论的天文学验证之一;1920年代印度天文学家萨哈发表恒星大气电离理论,同时德国天文学家埃姆登和史瓦西、英国天文学家爱丁顿等建立了系统的恒星内部结构理论,爱丁顿并从理论上导出了恒星的质光关系;1929年美国天文学家哈勃发现星系的红移-距离关系,为现代大爆炸宇宙学奠定了观测基础;1930年1932年前苏联物理学家朗道预言存在完全由中子构成的恒星——中子星;1934年德国天文学家巴德与瑞士天文学家兹威基提出,中子星是超新星爆发的产物;1937~1939年德国物理学家魏茨泽克和美国物理学家贝特提出质子-质子反应和碳氮循环两种核反应,创立了恒星核能源理论;1939年美国物理学家奥本海默和沃尔科夫建立了中子星的理论模型,预言中子星的直径只有几千米,密度可达每立方厘米几亿吨;1944年荷兰天文学家范德胡斯特从理论上提出存在星际中性氢21厘1948年美国物理学家伽莫夫预言,宇宙创生于一次热大爆炸,并预言可以观测到温度大约为10K的大爆炸背景辐射遗迹;1951~1954年美国、荷兰和澳大利亚的天文学家先用光学的方法,继而用射电方法发现并描绘出银河系的旋涡结构;1959年美国用高空气球进行γ辐射观测,发现宇宙γ射线源,之后又发现太1963年美国用射电方法发现星际有机分子;1964年同年旅美荷兰天文学家施密特发现类星体;1965年美国工程师彭齐亚斯和威尔逊发现3K宇宙微波背景辐射;1967年英国天文学家休伊士和贝尔发现脉冲星;1968年以上称为六十年代四大天文发现。

天体物理校本课程新编教材目录第0部分绪言 (4)一、天体物理概况 (4)二、课程纲要 (6)第一部分辐射基本知识 (7)第一讲电磁辐射 (7)第二讲黑体辐射 (9)第二部分谱线图 (12)第一讲电磁波谱 (12)第二讲谱线位移............................................... 错误!未定义书签。

第三部分恒星 . (16)第一讲恒星的距离和大小 (16)第二讲恒星的自行 (18)第三讲恒星大小的测定 (19)第四讲恒星的星等 (20)第五讲恒星的光谱 (23)第四部分赫罗图 .................................................. 错误!未定义书签。

第一讲赫罗图 .................................................. 错误!未定义书签。

第五部分 Yerkes光谱分类.. (28)第一讲 Yerkes光谱分类 (28)第六部分双星和恒星 (29)第一讲双星和恒星的质量 (29)第七部分望远镜 (33)第一讲天文望远镜 (33)第二讲哈勃望远镜 (37)第三讲望远镜接收设备 (38)第四讲射电干涉仪 (40)第五讲红外望远镜 (41)第六讲紫外望远镜 (42)第0部分绪言一、天体物理概况天体物理学是物理学和天文学的一个分支。

它研究天空物体的性质及它们的相互作用。

天空物体包括星,星系,行星,外部行星,宇宙的整体。

物理用全部电磁谱作为手段研究发光性质。

并研究天体的密度和温度及化学成分等。

天体物理研究的范围很广,要应用许多物理原理,包括:力学,电磁学,统计力学,热力学和量子力学,相对论,核和核子物理,原子和分子物理。

天体物理分为二大部分:观察天体物理和理论天体物理。

观察天体物理使用电磁谱作为天体物理的观察手段。

无线电天文学:用波长大过几毫米的电磁波研究辐射。

例如:无线电波一般由星际间的气体和尘云发出;宇宙微波辐射由大爆炸产生;脉冲星的光发生红移,这些观察都要求十分大的无线电望远镜。

给忙碌者的宇宙天体物理学第一章:大爆炸简史偶尔仰望天空的时候,你会想到什么呢?我们可能会想到宇宙之博大和个人之渺小,想到真理,想到公平和正义。

但事实上,现代天体物理学比我们想象的东西要丰富很多倍,也精彩很多倍。

牛顿之前的人一般认为,天上有天上的法则,跟地球上是完全不同的。

而牛顿的万有引力定律是历史上第一个宣称不仅仅适用于地球,而且适用于整个宇宙的理论。

他的理论还真的解释了天体运行。

人们发现,天上和地上在这个定律眼中是平等的。

可以想象,对当时的人来说,这是一个多么震撼的知识。

这个震撼一直保持到十九世纪。

那时候物理学家发现,每个化学元素的光谱都有自己唯一的特征。

物理学家随便给一堆气体,他们拿光一照,看看吸收光谱,就能准确判断这里面都有些什么元素。

物理学家马上就分析了太阳的光谱。

到这时候物理学家才知道,原来太阳里的各种元素基本都是地球上也有的,无非是氢、碳、氧、氮、钙等等。

只有一个元素地球上没有,就是“氦”元素。

不过元素周期表里已经给它留了位置,而且现在人类也可以在地球上制造氦。

这是人类第一次得知,原来构成太阳的物质不是什么神秘的东西,就是地球上也能找到的普通元素。

再分析远处那些星星发光的光谱,结果也都是平常的元素。

这是一个非常了不起的发现,科学家并未离开地球,但它让人们知道了,宇宙中的星辰大海跟我们这儿并没有什么不同。

光谱的发现,不仅让我们对太阳的了解更深了一层,还开创了整个天体物理学。

那么如果真有外星人造访地球,他们乘坐的那个飞碟,也应该是用“普通”元素建造的。

而且宇宙其他地方的物理定律也跟我们这里是一样的。

从各民族的创世神话开始,到哥白尼的“日心说”,在到牛顿的“万有引力定律”震惊世界,人们对宇宙的认识不断改进,但某种根本认识从来没有改变,那就是宇宙是静态的、永恒的,在时间上无始无终。

在20世纪初,包括爱因斯坦在内的所有人都认为宇宙是静的。

直到1907年,爱因斯坦在广义相对论的研究上取得了重要成果,他发现时间和空间都是可以弯曲的。

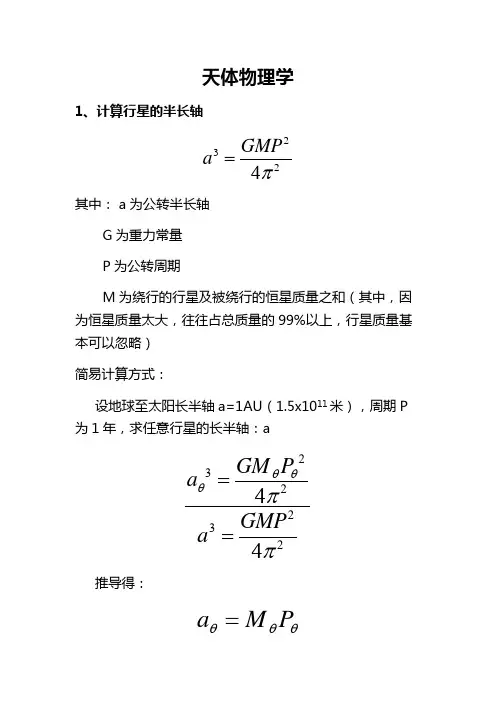

天体物理学1、计算行星的半长轴2324GMP a π=其中: a 为公转半长轴G 为重力常量P 为公转周期M 为绕行的行星及被绕行的恒星质量之和(其中,因为恒星质量太大,往往占总质量的99%以上,行星质量基本可以忽略)简易计算方式:设地球至太阳长半轴a=1AU (1.5x1011米),周期P 为1年,求任意行星的长半轴:a23223244GM P a GMP a θθθππ==推导得:a M P θθθ= 其中:a 是以AU 为基础单位,P 是以年为单位的量。

2、计算观测角度计算公式:2sin 1D D ∂=其中:D1=D3;α=sin α D1为观测者到横行的距离、D3为观测者到行星的距离。

D2为行星和恒星之间的距离。

α为观测者观察到的恒星和星星的夹角。

在实际计算中,D2以AU 为单位,D1=D3等于秒差距(即3光年),α为角度(1度为60角分、1角分等60角秒)例题:经过观测,天狼星的运动周期为40光年,地球距离天狼星为3秒差距远,已知其表面温度为10000度,求观测着与天狼星和其所绕行的恒星间的夹角。

推论:假设恒星质量M=M(太阳),已知M和P,由半长轴公式可得半长轴a,而a近似于D2,已知D3,可求得夹角。

3、太阳系内系统组成1、太阳2、内行星(类地行星)3、小行星(位于火星和木星之间)4、外行星(类木行星)5、外海王星天体(柯伊伯天体)6、外部区域(奥尔特云,多为尘埃和冰块等固体物质,如彗星)4、观测恒星附近的行星的方法(1)行星运动的重要公式(牛顿第一定律)(=M(VM行星)V(行星)恒星)(恒星)D行星)V(行星)恒星)(恒星)(=D(V其中:D为双星距离质点的距离,行星和恒星绕质点运动一周的周期相等通过这种方法,可以观测到恒星围绕某个点,进行转动,可以证明行星的存在。

(2)多普勒效应原理:多普勒效应是指波在传播过程中,受到相对运动的影响,如果波远离观测者或者观测者走进波,则会使波长变长,如果靠近观测者或者观测者走进波源,则会使波长变短。

§1.2 天体物理学简史真正意义上的天体物理学开始于十九世纪。

由于分光学、光度学和照相术广泛应用于天体的观测研究,对天体的结构、化学成分、物理状态的研究形成了完整的科学体系。

天体物理学发展史上的一些主要事件是:(注:科学家在天体物理学领域的重大进展已经获得了十几次诺贝尔物理奖)1859年德国物理学家克希霍夫发现,太阳光谱的吸收线是由于太阳光球发出的连续光谱被太阳大气吸收所致,这可以说是天体物理学的开创性工作;1864年英国天文爱好者哈根斯和意大利教士塞西分别用摄谱仪证认出一些恒星的元素谱线,哈根斯并根据多普勒效应测定了一些恒星的视向速度;1869年英国天文学家洛基尔在太阳光谱中首次发现氦线,之后到1895年才由英国化学家雷姆塞在地球上发现了氦;1885年哈佛大学天文台开始用物端棱镜方法,对恒星光谱的分类作大规模的研究,此后到1924年,共完成225,000多颗星的光谱分类,这是近代天文史上的巨作,为以后的研究提供了丰富的资料;1914年由依巴谷卫星测定了三角视差的4万多颗近距离恒星的赫罗图。

1915年纵坐标分别用绝对星等及光度表示,横坐标分别用色指数和温度表示1915年爱因斯坦发表广义相对论,并求出水星近日点进动的精确值;同年,美国天文学家亚当斯发现测定恒星距离的分光视差法,使得恒星距离测量的范围由几百光年(三角视差法的上限)达到几千光年;1917年爱因斯坦发表《根据广义相对论对宇宙学所作的考查》一文,为现代宇宙学的奠基之作;1919年英国天文学家爱丁顿领导的日食观测队发现太阳引力使光线偏转的现象,成为爱因斯坦广义相对论的天文学验证之一;1920年代印度天文学家萨哈发表恒星大气电离理论,同时德国天文学家埃姆登和史瓦西、英国天文学家爱丁顿等建立了系统的恒星内部结构理论,爱丁顿并从理论上导出了恒星的质光关系;1929年美国天文学家哈勃发现星系的红移-距离关系,为现代大爆炸宇宙学奠定了观测基础;1930年1932年前苏联物理学家朗道预言存在完全由中子构成的恒星——中子星;1934年德国天文学家巴德与瑞士天文学家兹威基提出,中子星是超新星爆发的产物;1937~1939年德国物理学家魏茨泽克和美国物理学家贝特提出质子-质子反应和碳氮循环两种核反应,创立了恒星核能源理论;1939年美国物理学家奥本海默和沃尔科夫建立了中子星的理论模型,预言中子星的直径只有几千米,密度可达每立方厘米几亿吨;1944年荷兰天文学家范德胡斯特从理论上提出存在星际中性氢21厘1948年美国物理学家伽莫夫预言,宇宙创生于一次热大爆炸,并预言可以观测到温度大约为10K的大爆炸背景辐射遗迹;1951~1954年美国、荷兰和澳大利亚的天文学家先用光学的方法,继而用射电方法发现并描绘出银河系的旋涡结构;1959年美国用高空气球进行γ辐射观测,发现宇宙γ射线源,之后又发现太1963年美国用射电方法发现星际有机分子;1964年同年旅美荷兰天文学家施密特发现类星体;1965年美国工程师彭齐亚斯和威尔逊发现3K宇宙微波背景辐射;1967年英国天文学家休伊士和贝尔发现脉冲星;1968年以上称为六十年代四大天文发现。