第二章 变质作用的

- 格式:doc

- 大小:81.00 KB

- 文档页数:6

一、变质作用变质作用(metamorphism)这一词是Boue(1820)第一个使用。

但变质作用的定义是Lyell(1833)比较系统地提出的。

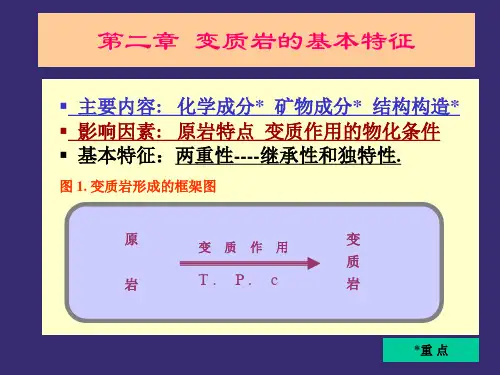

变质作用是指与地壳形成和发展密切相关的一种地质作用,是在地壳形成和演化地过程中,由于地球内力的变化,使已存在的地壳岩石在基本保持固态的条件下,原岩的总体化学保持不变,形成新矿物组合和结构构造。

变质作用和沉积作用、岩浆作用之间存在一定的区别和联系。

变质作用与岩浆作用之间比较容易区别,它们之间的界线是熔融,而和沉积成岩作用之间的重要标志是矿物组合的变化,一般认为以浊沸石开始出现为标志。

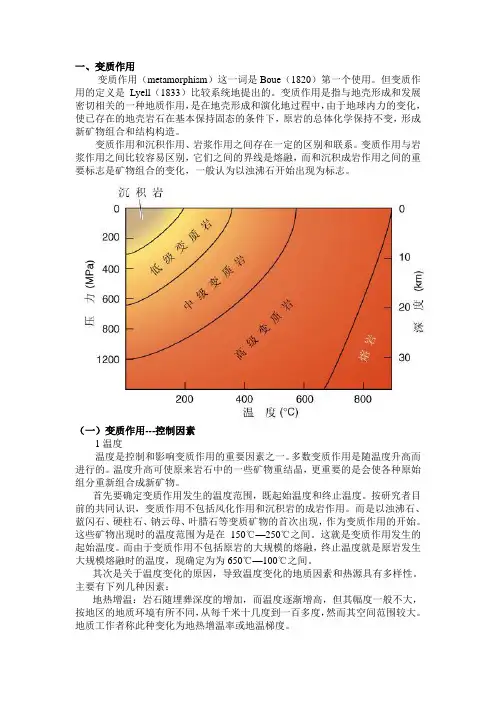

(一)变质作用---控制因素1温度温度是控制和影响变质作用的重要因素之一。

多数变质作用是随温度升高而进行的。

温度升高可使原来岩石中的一些矿物重结晶,更重要的是会使各种原始组分重新组合成新矿物。

首先要确定变质作用发生的温度范围,既起始温度和终止温度。

按研究者目前的共同认识,变质作用不包括风化作用和沉积岩的成岩作用。

而是以浊沸石、蓝闪石、硬柱石、钠云母、叶腊石等变质矿物的首次出现,作为变质作用的开始。

这些矿物出现时的温度范围为是在150℃—250℃之间。

这就是变质作用发生的起始温度。

而由于变质作用不包括原岩的大规模的熔融,终止温度就是原岩发生大规模熔融时的温度,现确定为为650℃—100℃之间。

其次是关于温度变化的原因,导致温度变化的地质因素和热源具有多样性。

主要有下列几种因素:地热增温:岩石随埋葬深度的增加,而温度逐渐增高,但其幅度一般不大,按地区的地质环境有所不同,从每千米十几度到一百多度,然而其空间范围较大。

地质工作者称此种变化为地热增温率或地温梯度。

放射性元素衰释放的热量:其特点是总量大,不均匀,有时也极可观。

岩浆活动带来的热能:其强度和岩浆活动的规模有关,有时范围很小,仅限接触带,即是所谓的接触变质,有时也可能影响一个区域。

应力作用下的摩擦热:其较为局部,如断裂带。

变质作用---控制因素2压力变质作用均在一定的压力环境下进行,所以压力是控制变质作用的重要物理因素。

《地球化学》章节笔记第一章:导论一、地球化学概述1. 地球化学的定义:地球化学是应用化学原理和方法,研究地球及其组成部分的化学组成、化学性质、化学作用和化学演化规律的学科。

它是地质学的一个分支,同时与物理学、生物学、大气科学等多个学科有着密切的联系。

2. 地球化学的研究对象:- 地球的固体部分,包括岩石、矿物、土壤等;- 地球的流体部分,包括大气、水体、地下水等;- 地球生物体,包括植物、动物、微生物等;- 地球内部,包括地壳、地幔、地核等。

3. 地球化学的研究内容:- 地球物质的化学组成及其时空变化;- 地球内部和外部的化学过程;- 元素的迁移、富集和分散规律;- 地球化学循环及其与生物圈的相互作用;- 地球化学在资源、环境、生态等领域的应用。

二、地球化学的研究方法与意义1. 地球化学的研究方法:- 野外调查与采样:包括地质填图、钻孔、槽探、岩心采样等;- 实验室分析:包括光学显微镜观察、X射线衍射、电子探针、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)、原子吸收光谱(AAS)等;- 地球化学数据处理:包括统计学分析、多元回归、聚类分析等;- 地球化学模型:建立地球化学过程的理论模型和数值模型;- 同位素示踪:利用稳定同位素和放射性同位素研究地球化学过程。

2. 地球化学研究的意义:- 揭示地球的形成和演化历史;- 了解地球内部结构、成分和动力学过程;- 探索矿产资源的形成机制和分布规律;- 评估和治理环境污染问题;- 理解地球生物圈的化学循环和生态平衡;- 为可持续发展提供科学依据。

三、地球化学的发展历程与现状1. 地球化学的发展历程:- 起源阶段:19世纪初,地质学家开始关注矿物的化学组成;- 形成阶段:19世纪末至20世纪初,维克托·戈尔德施密特等科学家奠定了地球化学的基础;- 发展阶段:20世纪中叶,地球化学在理论、方法、应用等方面取得显著进展;- 现代阶段:20世纪末至今,地球化学与分子生物学、环境科学等学科交叉,形成新的研究领域。

变质作用的类型一、变质作用的类型依据引发变质作用的主要因素、变质规模,变质作用可分为下面几种常见的类型:区域变质作用:是岩石在大范围内,在温度增高及定向和均向压力、流体等多因素参与下经过重结晶、变质结晶、变形,有时伴随有变质分异或交代等作用的一类变质作用。

大面积的岩石普遍经历了程度不等的变质,所形成的岩石普遍具有结晶片理及其他定向性组构,一般地质构造复杂。

低变质区常保留了原岩某些矿物及结构、构造,而高级变质区常伴随混合岩化作用及岩浆作用。

区域变质作用广泛出现于太古代结晶基底及其他时代的变质活动带,里面状或带状分布,其地质成因极为复杂。

接触变质作用:这种类型变质作用是一种局部性变质作用,常规模不大,围岩主要受岩浆所散发的热量及挥发分的影响,发生重结晶及变质结晶作用而形成新的岩石;有时也可伴有热水溶液交代作用,引起化学成分的变化。

静压力和应力的作用较为次要。

当以温度升高为主时,围岩仅受岩浆体温度影响而发生重结晶、变质结晶作用,变质前后化学成分基本相同,挥发组分仅起催化剂作用。

这类接触变质作用称为热触变质作用。

当接触变质作用发生时,围岩除受岩浆体温度影响外,由于挥发组分的影响,在岩体与围岩之间发生交代作用(化学成分的交换),致使接触带附近岩体和围岩的化学成分发生变化,称接触交代变质作用。

当接触变质作用发生在与火山岩接触的围岩中时,由于火山岩的温度比深部岩浆高,但冷凝速度更快,可发生小规模的高温变质作用,称为高热(烘烤)变质作用。

特征是围岩被烘烤变色、脱水,甚至部分熔融,可出现一些特殊的低压高温矿物,如鳞石英、硅锌矿等。

动力变质作用:动力变质作用是在构造作用过程中所产生的强应力作用下,岩石发生破碎、变形的同时,伴一定的变质结晶、重结晶作用的一类变质作用。

其发育常受断裂构造所控制,原岩受动力变质作用后的变化也极为复杂,有时碎裂作用占主导地位(脆性状态下的岩石),变质结晶、重结晶作用轻微。

有时变形作用(塑性状态下的岩石)和变质结晶、重结晶作用都很显著,视动力变质作用发生时的地质环境及热动力条件而定。

变质作用类型的划分对变质作用的类型进一步划分,自变质岩作为一门独立学科的出现就提出许多分类,下面简要介绍常见的变质作用类型:区域变质作用(regional metamorphism):最先是由法国学者 A.Daubree 于1859年提出,是指大面积的岩石,因为温度增高和压力的作用等多种因素下,发生了程度不等的重结晶和变形的一类变质作用。

区域变质作用形成的岩石普遍具有结晶片理及其他方向性组构。

接触变质作用(contact metamorphism):是指在岩浆作用影响下,围岩主要受岩浆体温度的影响而产生的一种局部性变质作用。

通常规模不大,围岩主要受岩浆散发的热量及挥发份的作用。

当围岩仅受岩浆体温度影响而发生重结晶作用、变质结晶作用,变质前后化学成分基本相同,这类变质作用称为热接触变质作用。

当围岩除受岩浆体温度影响外,由于挥发组分的影响,岩体和围岩发生交代作用,致使接触带附近的岩体和围岩的化学成分也发生变化,称为接触交代变质作用。

动力变质作用(dynamo metamorphism):是一种由于构造作用过程中所产生的强应力作用下,岩石发生破碎、变形,在破碎、变形的同时,伴有一定重结晶作用。

其发育常受断裂构造控制,原岩的变化主要以脆性变形和塑性变形为主。

气液变质作用(Pneumatolytic hydrothermal metamorphism):是由于热的气体及溶液作用于已形成的岩石,使已有的岩石产生矿物成分、化学成分及结构构造的变化,称为气液变质作用。

气液变质作用通常沿构造破碎带及矿脉边缘发育。

变质作用类型划分的目的,是把自然界出现的不同类型的变质岩石组合,进行综合分析、比较,找出他们内在联系,从成因上阐述他们的相互关系及矿产形成、分布的规律。

过去有很多分类,有的侧重于形成时的地质环境;有的强调形成时的物化因素;有的侧重于矿物组合及变形作用特点;也有的考虑到变质岩石的分布规律和引起变质作用的方式等等。

•第二章变质作用的因素及方式第一节变质作用的主要因素↗内部因素(内因)↗外部因素(外因),也称地质因素(空间、时间)内部因素只能影响变质作用产物的一些特征,而真正控制变质作用发生、影响变质作用特点的因素是地质因素。

变质作用的主要控制因素有四种:温度、压力、具化学活动性的流体和时间。

•一、温度(一)温度在变质过程中的作用◆温度升高可使原岩中一些矿物发生重结晶。

❖温度变化能引起原岩中矿物之间发生变质反应形成新矿物。

如:CaCO3+SiO2⇌ CaSiO3+CO2↑↗因此,温度是变质反应中最重要的热力学平衡参数。

♦温度升高可为变质反应提供能量,并使岩石中流体的活动性增大,促进变质反应进行,使新矿物和新组构能以较快的速度和较大的规模形成。

⌧温度持续升高可使原岩在重结晶和变质结晶基础上发生部分重熔,其中长英质组分成为流体相,引起混合岩化作用。

(二)温度(热状态)改变的原因❶地热增温❷上地幔热流的运动❸放射性元素衰变释放热能的积累❹岩浆活动带来的热❺在应力作用下,变形和摩擦作用产生的热能,即机械能转变的热能二、压力(一)负荷压力(P l)又称围压或固体岩石所承受的压力,以P l(或P围、P岩、P固)表示,是一种均向性的静压力。

其大小等于上覆单位岩石柱的重量,即:P l= gD。

其数值随深度增加而增加,取决于上覆岩层的厚度和密度。

负荷压力的单位是Pa或GPa。

一般情况下,P l随岩层深度约以25×106Pa~30×106Pa/km的速率增加,其增加值取决于岩石的密度。

在离地表0~40km范围内,根据岩石的平均密度计算,每加深1公里,负荷压力增加0.0275GPa。

变质作用的压力范围一般为0.02~1.5GPa。

具体数值可根据变质当时上覆岩层的厚度和密度估算。

计算表明,大陆壳内不同深度的近似压力如下:深度(km)10 35 50压力(Gpa)0.26 1 1.5负荷压力是变质反应的重要热力学平衡参数之一,它和温度一样,都能独立决定岩石中矿物组合的稳定范围及通过特定变质反应形成新矿物组合的可能性。

负荷压力的作用表现为:❶改变发生变质反应的温度。

压力增高,多数情况下可使吸热反应的平衡温度升高。

如CaCO3+SiO2 ⇌CaSiO3+CO2↑的反应,当压力由105Pa(1bar)增高到0.1GPa(1Kb)时,发生这一反应的温度将由470℃增到670℃。

❷压力的增高有利于形成分子积体较小、密度较大的高压矿物或矿物组合。

如硬玉和霰石等。

(二)流体压力(P f)一般来说,任何岩石在变质前多少都含有一定量的流体。

如果仅有薄薄的流体薄膜吸附于颗粒表面,则不构成独立的流体相。

变质作用一旦开始,便有流体释放出来,它们充填于毛细孔和微裂隙中,不完全被颗粒所吸附,便成为一个独立的流体相,其所具有的内压称为流体压力。

以P f表示。

流体压力作用于颗粒表面,起与P l相反的作用,趋向于使颗粒分开。

流体相中各组分的分压则分别以P H2O、P CO2……表示,其数值和各自在流体相中的相对摩尔含量成正比,在理想混合时,符合道尔顿定律:P f=P H2O+P CO2+……流体压力在变质反应的热力学分析中能否作为一个独立变量加以考虑,要具体情况具体分析。

1. 在近地表处,岩层中裂隙发育且与地表连通,体系是开放的,此时P f等于相应深度该流体相本身的重力,而常小于上覆岩层的重力,因此P f<P l。

这种情况下,对于有流体相参与的变质反应,P f应作为一个独立的变量来考虑。

部分高级变质条件下,由于挥发分被带走或原岩中含水很少,孔隙或裂隙中流体相呈不饱和状态,也可出现P f<P l的情况。

对于有这些挥发分参与的变质反应,P f也应作为独立变量来考虑。

2. 在地壳较深部,大约在1~2km以下,由于岩层中构造裂隙不太发育,流体处于封闭体系中,当流体相在岩石中又呈饱和状态时,流体相和晶体颗粒受到同样大小的负荷压力,负荷压力压在流体上,通过流体再传递到晶体颗粒上,出现P f=P l的情况,它们都取决于上覆岩层的重力。

这时有两种情况:❶若流体相为单一组分,如P f=P H2O,则它不是决定变质反应热力学平衡的独立参数;❷如果流体相为非单一组分,P f=P H2O+P CO2+……,对于没有这些组分参加的变质反应,P f仍不会影响平衡状态,而对于有这些组分之一参加的变质反应,该组分的分压就成为决定平衡状态的独立参数。

3. 有时在封闭体系中,随着温度的上升,多种变质反应将释放出大量的H2O和(或)CO2,由于毛细孔体积很小,同时岩石的强度又足够大,则可出现P f>P l的情况。

两者的差值称作流体超压,Winkler认为这是“内部产生的气体超压”,一般是局部的。

这种情况下,无论变质反应是否有流体相参与,P f都是控制变质反应的独立因素。

在侵入体附近,由于岩浆结晶过程中析出大量流体相,也可在局部出现P f>P l 的情况,此时P f也是控制变质反应的独立因素,可以不考虑P l。

(三)定向压力(应力)可理解为伴随构造运动、来自一定方向的侧压力。

当岩石受到来自构造运动的定向压力作用时,其应力状态可用一定剖面上的垂直直应力σA和水平直应力σB表示,但σA ≠σB。

总应力状态包括两部分:一部分为偏应力,是一种非静水应力,与应力差(σA-σB)有关,它导致岩石变形,但一般不影响岩石相平衡;另一部分为平均应力,其大小=(σA -σB)/2。

平均应力与负荷压力之差称为构造超压,是构造作用对总压力的贡献。

不过构造超压大小与岩石强度有关,后者本身又因成分、温度、变形速率及其他因素而变化。

由于变质作用发生在高温条件下,岩石强度通常不大,因而构造超压通常较小,正常变质条件下小于0.1Gpa。

近年来有些学者认为应力的垂直分量和前述负荷压力的性质相似,在地壳较浅处可以附加于负荷压力之中,从而局部增大某些地段岩石中的总压力,这部分附加压力称为构造超压。

从而可解释许多高压地体的形成。

构造超压只有在地壳浅部、岩石处于刚性状态且应变迅速时才有意义。

而在地壳较深处,温度较高、负荷压力较大,岩石具有一定的塑性,应力可通过塑性变形而被释放,所以不大可能起附加压力的作用。

这方面的问题仍在探讨(争论)之中。

应力的作用主要表现在:1.对岩石和矿物的机械改造。

如地壳浅部的岩石变形,板状流劈理和碎裂结构的形成等;区域变质岩中的结晶片理多与应力作用下的固态流或重结晶和重组合有关。

2.通过多种途径加快变质反应和重结晶的速度,促进这些作用的进行。

尤其在较低温环境中,其作用更为明显。

❶应力所提供的能量可以克服高温矿物组合在低温环境中的过稳状态,使化学反应能真正开始进行,并形成相应的低温矿物组合(对固相反应起催化剂作用)。

❷应力引起的碎裂作用、研磨作用使矿物间接触机率增高,裂隙的发育又使流体相能更好地流通,这些因素都能有效地促进变质反应的进行。

变质作用过程中单位岩石的总压力P=P l+流体超压+构造超压。

但由于流体超压和构造超压都比较小,所以在大多数情况下,可以假定P≈P l≈P f。

在这个假定的基础上根据矿物组合估计的压力应指示深度的最大值,实际深度有时可能要小约3km,甚至更多。

指示超高压变质条件的矿物是柯石英和金刚石,它们在大约3.0Gpa 以上的压力下稳定,其形成深度可能超过100km。

三、具化学活动性的流体❑含量很低,作用不小。

❑变质地质学的三大前沿课题之一。

❑名义上的无水矿物。

(一)流体相的组成流体相的成分,总体来讲以H2O和CO2为主,可有CH4、H2S等。

在变质作用的温压条件下,岩石中的某些组分如K、Na、Si、Mg、Al、Fe、Cl、F、S等也可溶解到流体相中作为流体相的组成部分。

(二)流体相的存在状态在变质作用的温度压力范围内,在较低的温度和压力条件下,H2O、CO2等呈气态或液态存在;在较高的温度和压力条件下,流体呈超临界状态,是一种具许多流体性质的高密度气体。

流体既可以存在于矿物颗粒之间被吸附在颗粒边界上,成为不能整体流动的间隙溶液;也可填充在岩石的裂隙之中,成为能够整体流动的裂隙溶液。

纯H2O:临界温度Tc=374℃;临界压力Pc=217atm。

217atm时,H2O呈超临界状态。

(三)流体相的来源❶原岩中保存的流体相。

❷变质作用中的脱水及脱碳酸反应,可提供相当多的流体。

❸与岩浆活动有关的流体相。

此外,在地壳深处,上地幔中的流体相也可进入地壳中在变质过程中发挥作用;在大洋与大陆板块的边缘,部分海水也可伴随俯冲作用进入地壳深处而在变质过程中发挥作用。

(四)流体在变质过程中的作用❶流体相可起溶剂作用,促进原有矿物中组分的溶解,并加快其扩散速度,从而加快重结晶和变质反应的速度。

在一定条件下,还可通过流体将体系内的某些组分带出而将体系外的某些组分带入,引起体系(原岩)化学成分的变化。

❷水化和脱水反应是常见的最重要的变质反应,H2O直接参与这些反应。

反应系统中H2O的化学位或含量对这类反应的平衡温度影响很大。

一般随温度升高而进行的脱水反应,使矿物中H2O呈(OH)-离子或结晶水析出,结果由含(OH)矿物变成不含水的较高温矿物。

对于这类反应,H2O的化学位增高会推迟特定反应的进行,即扩大了低温含水矿物的稳定区。

而在降温过程中,如果存在饱和水溶液,则会使不含水矿物变得不稳定,转变成含水矿物——水化作用。

这些作用对硅酸盐矿物的晶格类型及元素分配也有很大影响。

较低温的含水变质矿物多数为层状或双链状结构,如绿泥石、云母和角闪石类。

而较高温的不含水硅酸盐则多为孤立四面体、单链或架状结构。

❸含CO2的流体对碳酸盐化和脱碳酸反应的平衡条件有很大影响。

系统中CO2含量的增大会阻碍碳酸盐转变为硅酸盐的脱碳酸反应。

在泥灰质岩石中,CO2和H2O的含量比例对变质矿物组合及其形成温度影响也很大。

❹以水为主的流体相在岩石中处于饱和状态时,可降低岩石中长英质组分的熔融温度。

如在不含水的条件下,长英质低熔组分在温度高达950℃时才开始重熔,而在饱和水情况下,同样的低熔组分在640±20℃时就可开始重熔。

由于流体相的经常存在,因此在中高级变质条件下,常有长英质组分发生不同程度的重熔,形成各种类型的混合岩。

四、时间时间也是影响变质作用的重要因素。

时间因素有两方面的涵义,一是指变质作用发生的地质时代,二是指变质作用从发生到终止所经历的时间。

研究表明,同一地区在不同地质时期发育的变质作用具有不同的特征。

另一方面,在变质温压条件下,如果没有足够的时间,变质作用就难以进行或作用很不明显。

↗这是因为变质反应往往极其缓慢。

所以外界环境要在适宜变质反应的温压条件下保持足够长的时间,反应才得以发生或进行较彻底。

换句话说,外界条件改变的速率要小于变质反应的速率,才能发生变质反应。