关于鲁迅先生的资料

- 格式:doc

- 大小:70.00 KB

- 文档页数:4

周树人简介周树人(鲁迅)(1881年9月25日-1936年10月19日),中国近现代最伟大的文学家、思想家和革命家,鲁迅的精神被称为中华民族魂,并且他是中国现代文学的奠基人。

他是浙江绍兴人(祖籍河南省正阳县),原名周樟寿、字豫山。

母亲鲁瑞、父亲周伯宜。

后改字为豫才,1898年去南京求学时改名周树人。

鲁迅(周树人)是大哥,周作人是老二.周建人是老三(即风筝里的弟弟)。

“鲁迅”是他1918年为《新青年》写稿时开始使用的笔名,从此成为世人最崇敬的笔名。

鲁迅是中国近现代最伟大的文学家、思想家和革命家也是世界上最有成就的作家之一。

鲁迅是周树人发表《狂人日记》时开始用的笔名,因为影响日甚,所以人们习惯称之为鲁迅。

1881年9月25日诞生。

出身于破落封建家庭。

青年时代受进化论、尼采超人哲学和托尔斯泰博爱思想的影响。

1902年去日本留学,原在仙台医学院学医,后从事文艺工作,希望用以改变国民精神。

1905—1907年,参加革命党人的活动,发表了《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等论文。

期间曾回国奉母命结婚,夫人朱安。

1909年,与其弟周作人一起合译《域外小说集》,介绍外国文学。

同年回国,先后在杭州、绍兴任教。

辛亥革命后,曾任南京临时政府和北京政府教育部部员、佥事等职,兼在北京大学、女子师范大学等校授课。

1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说,《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

五四运动前后,参加《新青年》杂志工作,成为“五四”新文化运动的主将。

1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》、《彷徨》、杂文集《坟》、《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》、散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》等专集都被收录在各类教材中。

其中,1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上的不朽杰作。

1926年8月,因支持北京学生爱国运动,被北洋军阀政府所通缉,南下到厦门大学任中文系主任。

名著推荐鲁迅作品推荐一、揭示课题:鲁迅及其作品介绍二、鲁迅简介鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),原名周樟寿,1898年改名为周树人,笔名鲁迅,字豫山、豫亭,后改名为豫才。

浙江绍兴人,与二弟周作人,三弟周建人,合称为“周氏三兄弟”。

作品包括杂文、短篇小说、论文、散文、翻译作品,对五四运动后的中国文化产生了深刻的影响。

20世纪中国的主要作家,是中国现代小说、白话小说和近代文学的奠基人之一,新文化运动的领导人、左翼文化运动的支持者。

毛泽东主席评价他是伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将、中华的精神。

鲁迅1918年在《新青年》中发表第一篇白话小说《狂人日记》,直到1926年,陆续创作出版了短篇小说集《呐喊》《故乡》《彷徨》小说集《故事新编》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》《而已集》《二心集》,散文诗集《野草》,回忆性散文集《朝花夕拾》(又名《旧事重提》)等专辑。

其中,1921年12月,发表中篇小说《阿Q正传》。

从1927年到1936年,创作了历史小说集《故事新编》,其中大部分作品和杂文收录在了《坟》《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》《且介亭杂文》《且介亭杂文二编》《且介亭杂文末编》《集外集》《集外集拾遗》等专辑。

三、作品简介《呐喊》:《呐喊》鲁迅的第一部小说集,写于1918——192“五•四”运动前后,鲁迅说他“呐喊”几声,目的在于慰藉那些斗争中“奔驰的猛士”,使他们勇敢直前。

作者创作《呐喊》的目的是:慰藉那些在寂寞里奔驰的勇士,使他不悼于前驱。

他应《新青年》编委的约请,“呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞中奔驰的猛士,使他不惮于前驱”。

又说:“既然是呐喊,则当然须听将令的了”。

《彷徨》:《彷徨》写于“五•四”运动后新文化阵营分化的时期。

原来参加过新文化运动的人,“有的退隐,有的高升,有的前进”,鲁迅当时象布不成阵的游勇那样“孤独”和“彷徨”。

鲁迅先生的资料[鲁迅](1881—1936) 中国现代伟大的文学家、思想家和革命家。

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

出身于破落的封建家庭。

青年时代受进化论思想影响。

1902年去日本留学,原学医,后从事文艺工作,企图用以改变国民精神。

1905年至1907年,以孙中山为首的革命派和以康有为、梁启超为首的改良派展开大规模的论战时,鲁迅站在革命派一边,发表了《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等重要论文。

1909年回国,先后在杭州、绍兴任教。

辛亥革命后,曾任南京临时政府和北京政府教育部部员、佥事等职,兼在北京大学、女子师范大学等校授课。

1918年5月发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,对人吃人的封建制度进行猛烈的揭露和抨击,奠定了新文学运动的基石。

五四运动前后,参加《新青年》杂志的工作,站在反帝反封建的新文化运动的最前列,并同早期共产主义者李大钊等取一致步调,坚决反对资产阶级知识分子的妥协、投降倾向。

1918年至1926年间,陆续创作出版了《呐喊》、《坟》、《热风》、《旁徨》、《野草》、《朝花夕拾》、《华盖集》、《华盖集续编》等专集,表现出爱国主义和彻底的革命民主主义的思想特色。

其中,1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上最杰出的作品之一。

在这一时期,鲁迅开始接触马列主义,阅读过《共产党宣言》、《国家与革命》等著作。

1926年8月,因支持北京学生爱国运动,为反动当局所通缉,南下到厦门大学任教。

1927年1月来到当时革命中心广州,在中山大学任教。

“四·一二”蒋介石反革命政变后,愤而辞去中山大学一切职务。

其间,目睹青年中也有不革命和反革命者,受到深刻教育,彻底放弃了进化论思想。

1927年10月到达上海,认真研究马克思列宁主义理论。

1930年,左翼作家联盟成立,成为中国共产党领导下的左翼文学运动的主将。

这期间,先后参加中国自由运动大同盟和中国民权保障同盟等进步组织,不顾国民党反动政府的种种迫害,积极参加革命文艺运动,介绍马克思主义文艺理论,同国民党反动派御用文人及其他反动文人、反动文学进行不懈的斗争,逐步成为我国文化革命的旗手和无产阶级的伟大战士。

关于纪念鲁迅先生的故事摘要:一、鲁迅先生的生平简介二、鲁迅作品的影响与价值三、纪念鲁迅先生的活动与意义四、如何传承鲁迅精神正文:鲁迅,原名周树人,字豫才,是我国现代文学的奠基人,被誉为“文学的脊梁”、“民族的精神支柱”。

他一生致力于文学创作,为推动中国现代文学的发展做出了巨大贡献。

在鲁迅先生逝世后的几十年里,他的作品和思想影响了一代又一代的年轻人,成为中华民族精神的重要组成部分。

鲁迅先生的作品,以锐利的笔触揭露了旧社会的黑暗,对中国的社会现实进行了深刻的批判。

他的小说、散文、杂文等作品,具有极高的艺术价值和思想深度,成为我国文学宝库中的瑰宝。

鲁迅先生的作品,既有对现实的深刻反思,又有对未来的美好憧憬,展现了他的博大胸怀和崇高理想。

为了纪念鲁迅先生,我国各地每年都会举办各种活动,如鲁迅文学奖、鲁迅文化周等。

这些活动旨在传承鲁迅精神,弘扬中华民族的优秀文化传统。

纪念鲁迅先生,不仅是缅怀一位伟大的文学家,更是激励我们为实现民族伟大复兴而努力奋斗。

鲁迅先生的精神,主要包括以下几个方面:一是坚定信仰,勇往直前;二是敢于担当,善于批判;三是自强不息,勤奋好学;四是关爱民众,为民请命。

传承鲁迅精神,就是要学习他的品质和作风,做一名有理想、有道德、有文化、有纪律的新时代青年。

在今天这个快速发展的时代,我们更应该学习鲁迅先生的精神,坚定信仰,勇攀高峰。

面对困难和挑战,我们要有敢于担当的精神,勇敢地站出来,为人民利益发声。

同时,我们要勤奋好学,不断提高自己的综合素质,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

总之,纪念鲁迅先生,就是要传承他的精神,将其融入我们的工作和生活中,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

我的伯父鲁迅先生

鲁迅遗嘱:

1936年10月19日,鲁迅在上海病逝。

第二天,天津《大公报》发表《鲁迅的七条遗嘱》。

全文如下:

【上海十九日下午十一时发专电】鲁迅在《中流》杂志第二期发表《死》一文中有七条遗嘱。

(一)不得因为丧事,收受任何人一文钱。

——但老朋友的,不在此例。

(二)赶快收殓,埋掉,拉倒。

(三)不要做任何关于纪念的事情。

(四)忘记我,管自己生活。

倘不,那就真是糊涂虫。

(五)孩子长大,倘无才能,可寻点小事情过活,万不可去做空头文学家或美术家。

(六)别人应许给你的事物,不可当真。

(七)损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人,万勿和他接近。

周介孚:鲁迅祖父(1838-1904),本名致福,后改名福清,字震生,号介孚,一号梅仙。

翰林出身,曾外放江西金溪县任知县,后因科场案入狱,使得周家开始走向衰落。

周介孚“自由读书的主张与实践”为鲁迅“在传统教育的封闭体系中打开了一个缺口”。

周伯宜:鲁迅父亲(1861—1896),本名周凤仪,字伯宜。

他思想开明,是洋务运动的同情者。

后为病魔所缠,他的病使鲁迅饱尝了生活的困顿艰辛。

鲁瑞:鲁迅母亲(1858—1943),她慈祥而刚毅,善良而果敢,思想比较开通,对鲁迅有极大影响。

周作人:鲁迅二弟(1885—1967),原名周遐寿,现代著名散文家。

周建人:鲁迅三弟(1888—1984),原名周松寿,生物学家。

鲁迅先生的资料鲁迅(1881.9.25—1936.10.19),原名周樟寿,字豫山、豫才;后改名为周树人。

他的著作主要以小说、杂文为主,代表作:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》等,散文集《朝花夕拾》(原名《旧事重提》),散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》《三闲集》《二心集》《而已集》,白话小说《狂人日记》等。

鲁迅的小说、散文、诗歌、杂文共数十篇(首)被选入中、小学语文课本等,已成为家喻户晓的艺术形象小说《祝福》、《阿Q 正传》、《药》等先后被改编成电影。

北京、上海、广州、厦门等地先后建立了鲁迅博物馆、纪念馆等,同时他的作品被译成英、日、俄、西、法、德等50多种文字,在世界各地拥有广大的读者。

鲁迅以笔代戈、奋笔疾书,战斗一生,被誉为“民族魂”。

毛泽东评价他是伟大的文学家、思想家和革命家,是中华文化革命的主将。

“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”是鲁迅先生一生的写照。

鲁迅于1881年出生在浙江绍兴一个官僚地主的家庭里,但在他13岁那年,他的原来在京城做官的祖父因科举舞弊案入狱,此后他的父亲又长期患病,终至死亡,家境败落下来。

家庭的变故对少年鲁迅产生了深刻的影响。

他是家庭的长子,上有孤弱的母亲,下有幼弱的弟妹,他不得不同母亲一起承担起生活的重担。

天真活泼的童年生活结束了,他过早地体验到了人生的艰难和世情的冷暖。

他经常拿着医生为父亲开的药方到药店去取药,拿着东西到当铺去变卖。

在过去家境好的时候,周围人是用一种羡慕的眼光看待他这个小“公子哥儿”的,话语里包含着亲切,眼光里流露着温存。

但现在他家穷了下来,周围人的态度就都变了:话语是凉凉的,眼光是冷冷的,脸上带着鄙夷的神情。

周围人这种态度的变化,在鲁迅心灵中留下的印象太深刻了,对他心灵的打击也太大了,这使他感到在当时的中国,人与人之间缺少真诚的同情和爱心。

人们是用“势利眼”看人待物的:对有钱有势的人是一种态度,对无钱无势的人又是另一种态度。

多年之后,鲁迅还非常沉痛地说:“有谁从小康人家而坠入困顿的么,我以为在这途路中,大概可以看见世人的真面目。

鲁迅先生主要事迹鲁迅(1881—1936),中国现代伟大的文学家和翻译家和新文学运动的奠基人。

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,出身于破落的封建家庭。

下面小编给大家带来鲁迅名人事迹,希望大家喜欢!鲁迅名人事迹1在厦门大学教书时,鲁迅先生曾到一家理发店理发。

理发师不认识鲁迅,见他衣着简朴,心想他肯定没几个钱,理发时就一点也不认真。

对此,鲁迅先生不仅不生气,反而在理发后极随意地掏出一大把钱给理发师——远远超出了应付的钱。

理发师大喜,脸上立刻堆满了笑。

过了一段日子,鲁迅又去理发,理发师见状大喜,立即拿出全部看家本领,满脸写着谦恭,“慢工出细活”地理发。

不料理毕,鲁迅并没有再显豪爽,而是掏出钱来一个一个地数给理发师,一个子儿也没多给。

理发师大惑:“先生,您上回那样给,今天怎么这样给?”鲁迅笑笑:“您上回马马虎虎地理,我就马马虎虎地给;这回您认认真真地理,我就认认真真地给。

”理发师听了大窘。

鲁迅名人事迹2鲁迅十三岁时,他的祖父因科场案被逮捕入狱,父亲长期患病,家里越来越穷,他经常到当铺卖掉家里值钱的东西,然后再在药店给父亲买药。

有一次,父亲病重,鲁迅一大早就去当铺和药店,回来时老师已经开始上课了。

老师看到他迟到了,就生气地说:“十几岁的学生,还睡懒觉,上课迟到。

下次再迟到就别来了。

”鲁迅听了,点点头,没有为自己作任何辩解,低着头默默回到自己的坐位上。

第二天,他早早来到学校,在书桌右上角用刀刻了一个“早”字,心里暗暗地许下诺言:以后一定要早起,不能再迟到了。

以后的日子里,父亲的病更重了,鲁迅更频繁地到当铺去卖东西,然后到药店去买药,家里很多活都落在了鲁迅的肩上。

他每天天不亮就早早起床,料理好家里的事情,然后再到当铺和药店,之后又急急忙忙地跑到私塾去上课。

虽然家里的负担很重,可是他再也没有迟到过。

在那些艰苦的日子里,每当他气喘吁吁地准时跑进私塾,看到课桌上的“早”字,他都会觉得开心,心想:“我又一次战胜了困难,又一次实现了自己的诺言。

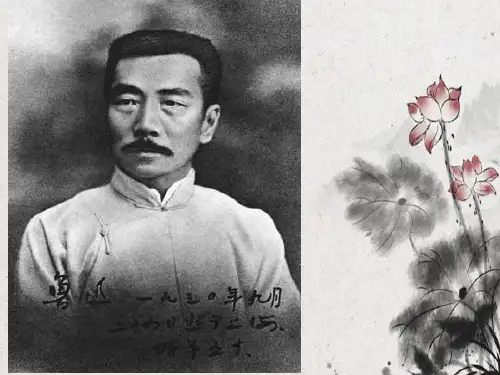

鲁迅周树人(1881年9月25日—1936年10月19日),汉族。

浙江绍兴人,字豫才,原名周樟寿,字豫山、豫亭。

以笔名鲁迅闻名于世。

鲁迅先生青年时代曾受进化论、尼采超人哲学和托尔斯泰博爱思想的影响。

1904年初,入仙台医科专门学医,后从事文艺创作,希望以此改变国民精神。

鲁迅先生一生写作计有600万字,其中著作约500万字,辑校和书信约100万字。

作品包括杂文、短篇小说、评论、散文、翻译作品。

对于“五四运动”以后的中国文学产生了深刻的影响。

毛泽东主席评价他是伟大的文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将。

1918年5月15日,鲁迅先生在《新青年》杂志上首次以“鲁迅”为笔名发表了文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,它奠定了新文化运动(1919),推进了现代文学的发展。

这篇小说,大胆揭露了人吃人的封建理念,向沉滞落后的中国社会发出了“从来如此,便对么?”的严厉质问,大声疾呼:“救救孩子!”鲁迅先生的小说作品数量不多,意义却十分重大。

鲁迅把目光集中到社会最底层,描写这些底层人民的日常生活状况和精神状况。

这是与鲁迅的创作目的分不开的。

鲁迅说:“我的取材,多采自病态社会的不幸人们中,意思是在揭出病苦,引起疗救的注意。

”(《南腔北调集•我怎么做起小说来》)这种表现人生、改良人生的创作目的,使他描写的主要是华老栓、单四嫂子、阿Q、祥林嫂、爱心这样一些最普通人的最普通的悲剧命运。

这些人生活在社会的最底层,最需要周围人的同情和怜悯、关心和爱护,但在缺乏真诚爱心的当时的中国社会中,人们给予他们的却是侮辱和歧视、冷漠和冷酷。

这样的社会难道是一个正常的社会吗?这样的人际关系难道是合理的人际关系吗?最令我们痛心的是,他们生活在无爱的人间,深受生活的折磨,但他们彼此之间也缺乏真诚的同情,对自己同类的悲剧命运采取的是一种冷漠旁观甚至欣赏的态度,并通过欺侮比自己更弱小的人来宣泄自己受压迫、受欺侮时郁积的怨愤之气。

在《孔乙己》里,有恶意嘲弄孔乙己的短衫顾客;在《阿Q正传》中,别人欺侮阿Q,阿Q则欺侮比自己更弱小的小尼姑;在《祝福》中,鲁镇的村民把祥林嫂的悲剧当作有趣的故事来欣赏……所有这一切,让人感到一股透骨的寒意。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢鲁迅的三段婚姻和三位红颜知己鲁迅初恋是谁?导语:鲁迅,原名周树人(1881年9月25日1936年10月19日),浙江绍兴人,字豫才,曾用名周樟寿,后改名周树人。

以笔名鲁迅闻名于世。

他是民国时代鲁迅,原名周树人(1881年9月25日—1936年10月19日),浙江绍兴人,字豫才,曾用名周樟寿,后改名周树人。

以笔名鲁迅闻名于世。

他是民国时代的革命斗士,文学泰斗。

其文风劲道,其风骨超然。

一代伟人毛泽东评价他是伟大的文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将。

但鲁迅虽是斗士,却非鲁圣,更不是什么神!他只是一个标准的人,作为男人,同样有七情六欲,他那跌宕起伏的爱情故事不仅仅是和他的学生兼夫人许广平之间。

自古才子多风流,鲁迅也一样!初恋情人:鲁琴姑最早与鲁迅缔结婚约的是鲁琴姑,鲁迅的表妹,他小舅父的大女儿。

琴姑和鲁迅两小无猜,常在一起读书,探讨古文诗词,对鲁迅早已印象很深。

旧时人的婚姻常常受于媒灼之言,父母之命。

在鲁迅17岁那年的夏秋之季,鲁迅的母亲鲁瑞征询鲁琴姑的意见时,她扑到姑妈怀里,没说什么,但心里一百个情愿。

鲁迅母亲很高心,当即定下了亲事。

不料,事起突然。

鲁迅的保姆长妈妈有个远房外甥女朱安,早就想介绍给鲁迅,可是鲁迅母亲已订上了琴姑。

长妈妈便在鲁迅母亲面前搬弄口舌,说鲁迅与琴姑结合要“犯冲”,不吉利。

鲁迅母亲便动摇了。

第二个春天,她便决定包办鲁迅与朱安的婚事。

琴姑父亲久等周家聘娶,却毫无信息,后来得知鲁迅另娶之后,便无奈之中把琴姑许配给了他人。

也许琴姑对此婚事本不顺心,也许生活并不如意。

不久,琴姑竟然一病躺倒,再没起来,至死也不清楚周生活常识分享。

有关鲁迅先生的故事鲁迅是中国现代文学的巨匠,是一位斗士,在他的故事里,可以看到他对人性的深刻关注和艺术上的精湛卓越。

在中国现代文学史上,他的影响有着无法估量的重要性,他的故事极具启迪性,对于我们今天的生活和工作也具有非常重要的意义。

下面,就让我们一起了解一些关于鲁迅先生的故事吧。

1. 鲁迅的自传《狂人日记》鲁迅是一位反传统、反封建制度的思想家,他对于中国社会的种种弊端感到非常的震惊和痛心,因此,在其代表作《狂人日记》中,突出地反映了中国传统文化的落后和不合理,表现出了他的社会批判精神。

这个故事的主人公是一位医生,化身为“狂人”,他通过自己的日记,记录了自己对于现实的反思和痛苦,让人们深刻地认识到了中国传统文化的种种弊端和局限性。

2. 鲁迅的小说《药》《药》是鲁迅的经典小说之一,也是一个寓言故事。

在这个故事里,主人公是一个伐木工人,他受了风寒,腹痛难忍,于是他找到了一个自称为医生的人,那个人给他开了一种药方,这个药方需要在动物尸体中提取出来,通过义肢、行刑等残忍的手段得以获得。

最后,这个伐木工人因为服用了这种药而获得了短暂的治疗,但他的身体却变得更加虚弱和病态。

鲁迅通过这个故事,警醒人们对于假药的危害,让人们理解并珍惜生命和健康。

3. 鲁迅的小说《阿Q正传》这是鲁迅的另一部经典故事,以阿Q为主人公,阿Q是一个民间英雄,他脚踏实地,不畏强权,可是他懦弱、自私、龌龊。

在阿Q的眼里,一切都只是为了达到自己的目的,他对身边的人和物物珍视不起来,永远独自一人孤军奋战。

阿Q正传通过对于阿Q身上的种种特点和内心的表现进行深刻的分析和批判,向人们展现了一个民间英雄的内部矛盾和心理阴暗面,揭示了人性的种种弱点和缺陷,是人们在修身养性上的一种警惕。

鲁迅的故事,有些时候是冷酷、无奈的,有些时候则是欢快、轻松的。

但是,无论是什么情况,鲁迅的作品总是在引导我们思考,他的故事不断地唤醒我们对于生命的热爱和对于人性的无限关注,是人们在中国文化传承上的一部经典和珍宝。

周晔与鲁迅先生鲁迅,原名周樟寿,后改名周树人。

浙江绍兴人。

被誉为“民族魂”。

毛泽东评价他是伟大的文学家,思想家和革命家,是中国文化革命的主将。

著有《呐喊》,《阿Q正传》《朝花夕拾》《故乡》《孔乙己》作品,都在《鲁迅全集》中。

鲁迅,出生在一个逐渐没落的士大夫家庭,祖父因科场案下狱,父亲又久病不愈。

作为长子,鲁迅为了给父亲治病,常常出入当铺和药店,饱受人们的冷眼。

在乡下外婆家里,他有机会接触农村社会,和农民的孩子亲密相处,从中感受到农民生活的困苦和他们勤劳、纯朴的性格。

这些经历使他对劳动人民有着深切的同情。

这一点在周晔写的《我的伯父鲁迅先生》一文中“救助车夫”这件事可以体现出来。

鲁迅于1936年10月19日在上海逝世。

数万群众自为他送葬,在万安国墓为他祈祷。

周晔在《我的伯父鲁迅先生》一文描述了当时的情景。

鲁迅先生的一生写了大量的著作,无情地揭露了国民党反动派的罪恶和旧中国的黑暗。

反动派非常害怕鲁迅的文章,不许他发表,而且要逮捕他,但他始终与敌人做着不屈不挠的斗争。

从《我的伯父鲁迅先生》一文“谈碰壁”中,我们感受到他救国救民,不顾个人安危、不怕碰壁的顽强斗争精神,我们也仿佛看到了他“横眉冷对千夫指”的英雄形象。

悼念鲁迅先生的挽联1.蔡元培挽鲁迅。

著述最谨严,非徒中国小说史;遗言太沉重,莫作空头文学家。

联语沉稳严肃,犹如学者挚友。

上联概括地写出了鲁迅著作的最大特点;下联号召人们必须化悲伤为力量,学好鲁迅的战斗精神。

“莫作空头文学家”本是鲁迅先生留下的遗言,蔡元培将其用到对联里边,先表示这是鲁迅的“遗言”,后表明这也是自己的“心愿”。

2.斯诺挽鲁迅。

译著尚未成书,惊闻殒星,中国何人领呐喊;先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨。

联语贴切生动,既有名著嵌入,又能赞叹结合,其敬仰之情,滥于言表。

鲁迅逝世前后1936年10月15日发表《半夏小集》,无情地揭露了叛徒、汉奸之类的丑恶嘴脸。

16日下午作曹靖华译《〈苏联作家七人集〉序》。

关于鲁迅先生的故事

鲁迅先生,原名周樟寿,笔名鲁迅,是中国现代文学史上的一位伟大作家、思

想家和革命家。

他的一生充满了坎坷和挣扎,但也铸就了他不朽的文学成就和伟大的精神风范。

鲁迅先生出生在一个知识分子家庭,从小就受到良好的教育。

他早年留学日本,深受西方文化的影响,同时也亲眼目睹了日本帝国主义对中国的侵略和压迫,这一切深深地震撼了他的心灵,激发了他的爱国情怀和对社会的关注。

鲁迅先生的文学创作以揭露社会黑暗、批判封建迷信和呼唤民族觉醒为主题,

他的代表作品《狂人日记》、《阿Q正传》等作品,深刻地揭示了当时中国社会

的种种弊病和人们的软弱无能。

他用犀利的笔触和深刻的思考,震撼了人们的心灵,唤起了他们的觉悟和反抗意识。

鲁迅先生不仅是一位文学家,更是一位伟大的爱国者和革命家。

他积极参与了

中国的新文化运动,倡导思想解放,主张民主自由,为中国的文化变革和社会进步做出了巨大的贡献。

他的一生跌宕起伏,饱受磨难,但他始终坚定地站在人民的一边,为民族的复兴和人民的幸福而不懈奋斗。

鲁迅先生的一生,是中国现代文学史上的一座丰碑,他的文学成就和革命精神,深深地影响和激励着后人。

他的故事,是一部感人至深的人生传奇,是一部关于爱国情怀和人民意识的精神史诗。

正是有了鲁迅先生这样一群伟大的前辈,我们才有了今天的幸福生活和美好前景。

总之,鲁迅先生的故事,是一部永恒的传世之作,他的精神和思想将永远激励

着我们前行。

让我们铭记他的伟大,传承他的精神,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗!。

关于鲁迅先生的故事

鲁迅(1881年9月25日—1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。

著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

作为中国现代文学史上贡献最大的作家,鲁迅逝世后被虚构了许多逸闻轶事,由于真假难辨,往往流传甚广无人知其真假。

这些讹传假闻中较为出名的有《鲁迅理发的故事》,据考证实为嫁接清代独逸窝退士编的《笑笑录》一书中的剃头故事。

另外《鲁迅丢棉裤》《密友告密帮助鲁迅避难》等皆已考证为假。

另一则鲁迅反对某书局“不支付标点和空格稿费”的轶事真假仍未有定论。

关于真假考证的问题,详细资料可参看鲁迅研究专家所著论文。

鲁迅在广州时,一个青年受他的感化,随他到了上海。

到上海后,鲁迅热情的留他在自己景云里的寓所住,后来那人又让鲁迅给他在上海找个工作。

鲁迅很为难的情况下找到郁达夫说实在没办法,须请一家书店报馆名义上请他做事,而每月的薪水三四十元由鲁迅自己拿出,由达夫转交给书店报馆作为月薪发给他。

鲁迅对青年的提携帮助程度可见一斑。

日本留学期间,鲁迅与其老师藤野严九郎的朝夕相处,对其走上文坛

产生过重要影响。

藤野毕业于爱知县立医学校(今名古屋大学),在鲁迅入学前的两个月他才升格为教授。

藤野说话时有家乡福井县的口音,鲁迅听着不习惯,却觉得亲切。

决心弃医从文的鲁迅最后向藤野提出了退学申请。

《藤野先生》就是鲁迅对仙台时期生活的回忆。

后来,藤野才知道曾经的中国留学生周树人成为了作家鲁迅,并将自己的故事写入了散文。

鲁迅先生的资料[鲁迅](1881—1936) 中国现代伟大的文学家、思想家和革命家。

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

出身于破落的封建家庭。

青年时代受进化论思想影响。

1902年去日本留学,原学医,后从事文艺工作,企图用以改变国民精神。

1905年至1907年,以孙中山为首的革命派和以康有为、梁启超为首的改良派展开大规模的论战时,鲁迅站在革命派一边,发表了《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等重要论文。

1909年回国,先后在杭州、绍兴任教。

辛亥革命后,曾任南京临时政府和北京政府教育部部员、佥事等职,兼在北京大学、女子师范大学等校授课。

1918年5月发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,对人吃人的封建制度进行猛烈的揭露和抨击,奠定了新文学运动的基石。

五四运动前后,参加《新青年》杂志的工作,站在反帝反封建的新文化运动的最前列,并同早期共产主义者李大钊等取一致步调,坚决反对资产阶级知识分子的妥协、投降倾向。

1918年至1926年间,陆续创作出版了《呐喊》、《坟》、《热风》、《旁徨》、《野草》、《朝花夕拾》、《华盖集》、《华盖集续编》等专集,表现出爱国主义和彻底的革命民主主义的思想特色。

其中,1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上最杰出的作品之一。

在这一时期,鲁迅开始接触马列主义,阅读过《共产党宣言》、《国家与革命》等著作。

1926年8月,因支持北京学生爱国运动,为反动当局所通缉,南下到厦门大学任教。

1927年1月来到当时革命中心广州,在中山大学任教。

“四·一二”蒋介石反革命政变后,愤而辞去中山大学一切职务。

其间,目睹青年中也有不革命和反革命者,受到深刻教育,彻底放弃了进化论思想。

1927年10月到达上海,认真研究马克思列宁主义理论。

1930年,左翼作家联盟成立,成为中国共产党领导下的左翼文学运动的主将。

这期间,先后参加中国自由运动大同盟和中国民权保障同盟等进步组织,不顾国民党反动政府的种种迫害,积极参加革命文艺运动,介绍马克思主义文艺理论,同国民党反动派御用文人及其他反动文人、反动文学进行不懈的斗争,逐步成为我国文化革命的旗手和无产阶级的伟大战士。

1936年初“左联”解散后,响应党的号召,积极参加文学界和文化界的抗日民族统一战线。

从1927年到1935年,创作了《故事新编》中的大部分作品和大量的杂文。

后十年的杂文,是以马克思列宁主义思想为指导,全面地、深刻地分析了各种社会问题,表现出高瞻远瞩的政治远见和韧性的战斗精神。

这些作品收辑在《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》等专集中。

鲁迅对中国的文化事业作出了巨大的贡献:他领导和支持了“未名社”、“朝花社”等进步的文学团体;主编了《国民新报副刊》(乙种)、《莽原》、《奔流》、《萌芽》、《译文》等文艺期刊;热忱关怀、积极培养青年作者;大力翻译介绍外国进步的文学作品和绘画、木刻;搜集、研究、整理了大量中国的古典文学,批判地继承了祖国古代文艺遗产,编著《中国小说史略》、《汉文学史纲要》,整理《嵇康集》,辑录《会稽郡故书杂集》、《古小说钩沉》、《唐宋传奇集》、《小说旧闻钞》等等。

1936年10月19日病逝于上海。

1938年出过《鲁迅全集》(二十卷),新中国成立后,鲁迅的著译已分别编为《鲁迅全集》(十卷),《鲁迅译文集》(十卷),《鲁迅日记》(二卷),《鲁迅书信集》,并重印鲁迅编校的古籍多种。

1956年,党和人民政府迁移重建了鲁迅墓。

毛泽东亲自为鲁迅墓题字,并多次号召全党和全国人民向鲁迅学习。

北京、上海、绍兴等地建立了鲁迅博物馆、纪念馆等。

鲁迅(1881—1936)伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人,无产阶级文化思想的先驱。

原名周树人,字豫才,生于浙江绍兴城内一个没落的封建家庭。

母亲鲁瑞,农民的女儿,品格高尚,对鲁迅影响很大。

七岁入私塾“三味书屋”,读诗书经传,但他更喜欢野史、杂记,同时又喜欢美术和民间文艺。

十三岁时,祖父因科场案被捕入狱,父亲又患了重病,家庭由小康而坠入困顿。

十六岁那年,父亲去世,家里“几乎什么也没有了”。

家庭经济地位的变化,使鲁迅饱尝了世态炎凉的况味,看到了封建社会的腐败和封建道德的虚伪。

鲁迅幼年及祖父下狱后常住外婆家,使他有机会接触农民的孩子,了解农民的痛苦生活和勤劳朴素的品质。

所有这些,对鲁迅后来的思想和创作产生深远的影响。

1898年5月鲁迅入南京江南水师学堂,后转入江南矿务铁路学堂。

在南京四年,鲁迅从维新派变法中接触了西方资产阶级民主主义思想和近代自然科学知识。

严复翻译的《天演论》,使他接受了达尔文的进化论,相信“将来必胜于过去,青年必胜于老人”的社会发展观。

1901年12月鲁迅从矿路学堂毕业,怀着“救国救民”的信念决定去日本留学。

次年1月入东京弘文书院学习。

为了表示与满清统治斗争到底、献身祖国解放事业的决心,鲁迅毅然剪掉象征种族压迫的辫子,并存照题诗,发出“我以我血荐轩辕”的庄严誓言。

1904年鲁迅到仙台医学专门学校学医,以为“日本维新大半发端于西方医学”,想借此走“科学救国”的道路。

但严酷的现实使他醒悟到改变“愚弱的国民”的精神尤为重要。

于是弃医从文,立志以文艺来唤起民众。

1906年6月,鲁迅回到东京,积极参加反清爱国的革命活动,翻译与介绍了具有反抗精神的外国小说。

1907年,他写了《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等文章,站在革命民主主义的立场,以进化论为主要武器,对形形色色的反动思潮进行猛烈的批判,提出改革中国社会的政治主张。

1909年夏,离日回国,先后在杭州、绍兴教书。

1911年辛亥革命爆发,鲁迅非常兴奋,热情地欢迎、支持这一革命。

1912年1月,孙中山领导的中华民国临时政府在南京成立,鲁迅应教育总长蔡元培之邀请,赴南京教育部任职,后随部迁往北京,先后任社会教育司科长、佥事。

他亲眼看到袁世凯称帝和张勋复辟的丑剧,中国资产阶级的软弱和妥协,“看来看去,就看得怀疑起来,于是失望、颓唐得很了”。

他在寂寞和苦闷的心情中抄写碑帖,整理古籍;同时考察中国的历史,思索中国的前途。

《唐宋传奇集》和《嵇康集》等大多是这个时期辑录整理的。

俄国十月革命的胜利,给正在沉思、探索的鲁迅以强烈的震动,使他看到了“新世纪的曙光”和人民革命的希望。

“五四”爱国运动的爆发,使鲁迅的革命精神更加振奋。

从1918年起,鲁迅参加《新青年》的编辑工作。

这一年四月,鲁迅发表第一篇白话小说《狂人日记》,揭露封建制度和孔孟之道的吃人本质,发出“救救孩子”和推翻这个社会的号召。

在现代文学史上具有划时代的意义。

从此,鲁迅“一发而不可收”,接连发表了《孔乙己》、《药》等优秀短篇小说和大量匕首投枪式的杂文,以彻底反封建的思想和犀利冷峻的艺术风格,显示文学革命的实绩。

1920年秋天开始,鲁迅先后在北京大学、北京女子师范大学等校教中国古典文学,并坚持文学创作。

《中国小说史略》就是根据教课讲义整理成的文学史专著。

1921年12月鲁迅写成著名小说《阿Q正传》。

作品通过雇农阿Q这个典型,鞭挞封建制度对农民的残酷压迫和精神奴役,深刻批判了辛亥革命的不彻底性。

这是鲁迅的代表作之一,也是现代文学史上一座丰碑。

1923年和1926年相继出版了短篇小说集《呐喊》和《彷徨》,展示了辛亥革命和第一次国内革命战争时期广阔的生活画面。

散文诗集《野草》也是这个时期的作品。

1925年,围绕“女师大风潮”,鲁迅同封建势力和资产阶级自由派进行尖锐的斗争。

1926年1月,在大革命高潮声中发表著名杂文《论“费厄泼赖”应该缓行》,提出“打落水狗”彻底革命的口号。

在“三·一八”惨案中,面对反动军阀的血腥暴行,鲁迅愤慨地指出:“血债必须用同物来偿还,拖欠得愈久,就要付更大的利息。

”同年八月,因受反动军阀的迫害,鲁迅离开北京到厦门大学执教,著有《汉文学史纲要》和优秀散文集《朝花夕拾》中的五篇。

这些散文笔调优美、含蓄,感情深沉、激宕,都是脍炙人口的名篇佳作。

1927年1月到广州中山大学任教,发表了著名文章《庆祝沪宁克服的那一边》,热烈赞颂革命,发出“永远进击”的号召。

蒋介石发动“四·一二”反革命政变,血腥屠杀共产党员和进步学生,鲁迅因营救中山大学学生无效,愤而辞去该校一切职务。

血的事实使鲁迅“轰毁”了进化论思想,认识到“青年必胜于老人”的偏颇,向共产主义的思想飞跃。

1927年9月底,鲁迅到上海定居。

从此专门从事文学创作和文艺运动。

在1928年文学论争中,鲁迅比较系统地学习马克思主义,深刻地进行自我解剖,确信“惟新兴的无产者才有将来”。

长期阶级斗争的磨炼和艰苦的自我教育,使鲁迅确立马克思主义的世界观,成为一名共产主义战士。

鲁迅最后的十年,在党的领导下,在新文学的战场上,冲锋陷阵,浴血奋战。

他参加“左联”的领导工作,并先后参加了革命互济会、中国自由运动大同盟、中国民权保障同盟等进步组织。

他还主编和与人合编过《语丝》、《奔流》、《前哨》等革命刊物,倡导过文艺大众化运动和新兴木刻运动,培养了不少革命作家。

他以杂文为武器,同形形色色的资产阶级文人进行英勇、坚决的斗争,揭露他们充当帝国主义和国民党反动派走狗的丑恶嘴脸。

1935年10月,中国工农红军经过二万五千里长征,胜利到达陕北,鲁迅怀着极大的喜悦,向中共中央和毛主席发了贺电,表达了对党和毛主席的崇敬和热爱。

鲁迅为革命为人民鞠躬尽瘁,积劳成疾,但谢绝到国外就医。

“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,坚持在中国战斗到最后一息。

1936年10月19日在上海逝世,终年五十六岁。

鲁迅的“治丧委员会”由毛泽东、蔡元培、宋庆龄、茅盾等人组成。

上海各界敬献的“民族魂”旗帜,覆盖着他的遗体。

中共中央从延安发来唁电,谨表哀悼。

当鲁迅遗体在虹桥公墓安葬时,成千上万的群众赶来送殡。

解放后,鲁迅遗体移葬虹口公园,毛主席亲书“鲁迅先生之墓”六个大字,出版了《鲁迅全集》二十卷,《鲁迅书信集》和《鲁迅日记》各两卷。

鲁迅著作已被译成五十多种文字广为传颂,为世界各国人民所热爱。