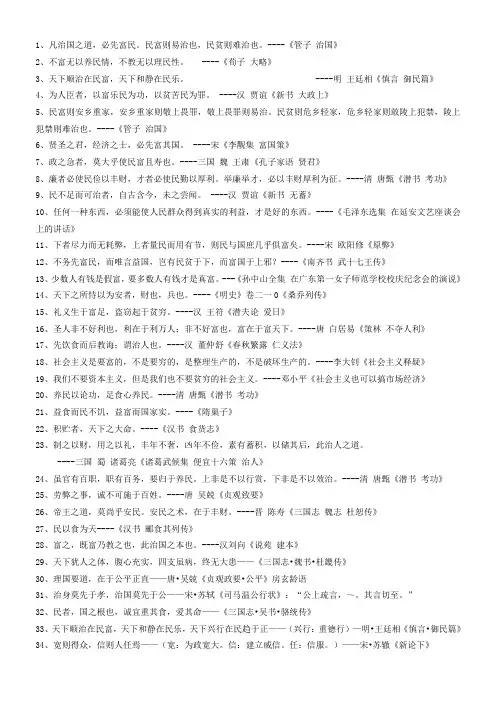

治国篇古代道德名言

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:1

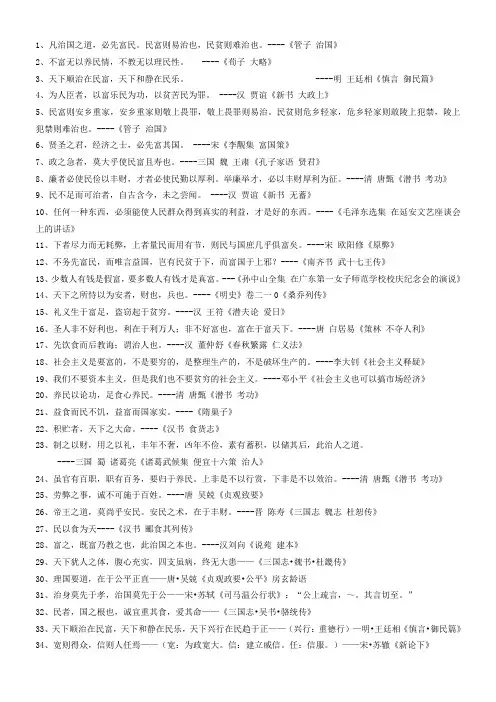

1、凡治国之道,必先富民。

民富则易治也,民贫则难治也。

----《管子治国》2、不富无以养民情,不教无以理民性。

----《荀子大略》3、天下顺治在民富,天下和静在民乐。

----明王廷相《慎言御民篇》4、为人臣者,以富乐民为功,以贫苦民为罪。

----汉贾谊《新书大政上》5、民富则安乡重家,安乡重家则敬上畏罪,敬上畏罪则易治。

民贫则危乡轻家,危乡轻家则敢陵上犯禁,陵上犯禁则难治也。

----《管子治国》6、贤圣之君,经济之士,必先富其国。

----宋《李觏集富国策》7、政之急者,莫大乎使民富且寿也。

----三国魏王肃《孔子家语贤君》8、廉者必使民俭以丰财,才者必使民勤以厚利。

举廉举才,必以丰财厚利为征。

----清唐甄《潜书考功》9、民不足而可治者,自古含今,未之尝闻。

----汉贾谊《新书无蓄》10、任何一种东西,必须能使人民群众得到真实的利益,才是好的东西。

----《毛泽东选集在延安文艺座谈会上的讲话》11、下者尽力而无耗弊,上者量民而用有节,则民与国庶几乎俱富矣。

----宋欧阳修《原弊》12、不务先富民,而唯言益国,岂有民贫于下,而富国于上邪?----《南齐书武十七王传》13、少数人有钱是假富,要多数人有钱才是真富。

---《孙中山全集在广东第一女子师范学校校庆纪念会的演说》14、天下之所恃以为安者,财也,兵也。

----《明史》卷二一0《桑乔列传》15、礼义生于富足,盗窃起于贫穷。

----汉王符《潜夫论爱日》16、圣人非不好利也,利在于利万人;非不好富也,富在于富天下。

----唐白居易《策林不夺人利》17、先饮食而后教诲;谓治人也。

----汉董仲舒《春秋繁露仁义法》18、社会主义是要富的,不是要穷的,是整理生产的,不是破坏生产的。

----李大钊《社会主义释疑》19、我们不要资本主义,但是我们也不要贫穷的社会主义。

----邓小平《社会主义也可以搞市场经济》20、养民以论功,足食心养民。

----清唐甄《潜书考功》21、益食而民不饥,益富而国家实。

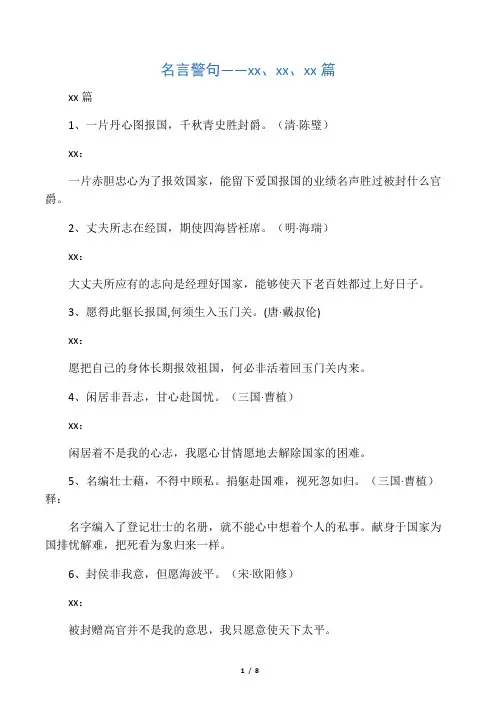

名言警句——xx、xx、xx篇xx篇1、一片丹心图报国,千秋青史胜封爵。

(清·陈璧)xx:一片赤胆忠心为了报效国家,能留下爱国报国的业绩名声胜过被封什么官爵。

2、丈夫所志在经国,期使四海皆衽席。

(明·海瑞)xx:大丈夫所应有的志向是经理好国家,能够使天下老百姓都过上好日子。

3、愿得此躯长报国,何须生入玉门关。

(唐·戴叔伦)xx:愿把自己的身体长期报效祖国,何必非活着回玉门关内来。

4、闲居非吾志,甘心赴国忧。

(三国·曹植)xx:闲居着不是我的心志,我愿心甘情愿地去解除国家的困难。

5、名编壮士藉,不得中顾私。

捐躯赴国难,视死忽如归。

(三国·曹植)释:名字编入了登记壮士的名册,就不能心中想着个人的私事。

献身于国家为国排忧解难,把死看为象归来一样。

6、封侯非我意,但愿海波平。

(宋·欧阳修)xx:被封赠高官并不是我的意思,我只愿意使天下太平。

7、一官试易了,报国何时毕?(宋·欧阳修)xx:一任官职很容易过去,但报效祖国永远不能完毕。

8、离家自是寻常事,报国惭无尺寸功。

(明·于谦)xx:离开家乡去为国尽力是寻常的事情,惭愧的是为国没立下什么功劳。

9、苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

(清·林则徐)xx:假如对国家有利,我可以把生命交付出来,哪能因为有祸就逃避、有福就去迎受呢。

10、金甄已缺总须补,为国牺牲敢惜身?(秋谨)xx:祖国被帝国主义侵占了台湾、辽东半岛,这总要收回来,为了国家的领土完整去牺牲,又岂敢爱惜自己的生命。

11、国家兴亡,匹夫有责。

(清·顾炎武)xx:国的兴盛与衰亡,每一个人都有责任。

12、已拼薄命付危疆,死生关头岂待商。

(明·瞿式耜)xx:自请留守桂林时已决心牺牲,在以身殉国这样的重大关节上是毫无犹豫,不用商量的。

13、未收皇家河湟地,不拟回头望故乡。

(唐·令狐楚)没有收复被吐番占领的黄河和湟水等地,不打算考虑回故乡。

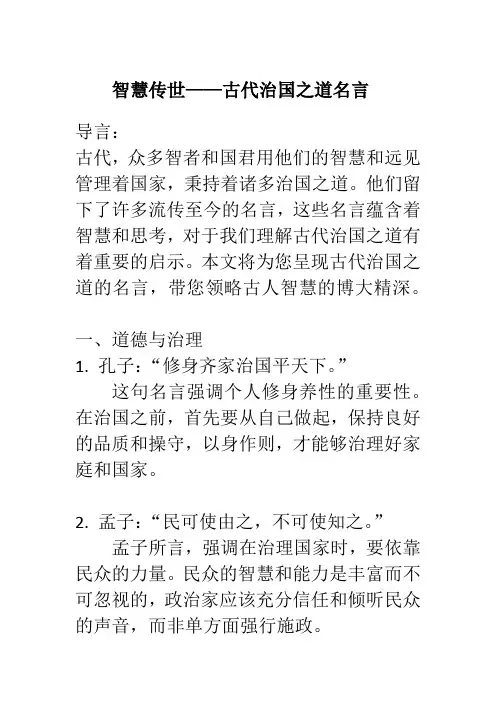

智慧传世——古代治国之道名言导言:古代,众多智者和国君用他们的智慧和远见管理着国家,秉持着诸多治国之道。

他们留下了许多流传至今的名言,这些名言蕴含着智慧和思考,对于我们理解古代治国之道有着重要的启示。

本文将为您呈现古代治国之道的名言,带您领略古人智慧的博大精深。

一、道德与治理1. 孔子:“修身齐家治国平天下。

”这句名言强调个人修身养性的重要性。

在治国之前,首先要从自己做起,保持良好的品质和操守,以身作则,才能够治理好家庭和国家。

2. 孟子:“民可使由之,不可使知之。

”孟子所言,强调在治理国家时,要依靠民众的力量。

民众的智慧和能力是丰富而不可忽视的,政治家应该充分信任和倾听民众的声音,而非单方面强行施政。

二、明智和决策1. 孙子:“知己知彼,百战不殆。

”孙子的名言强调了对敌人了解的重要性。

在治国之道中,了解自己的优势和劣势,并深入了解敌人的实力和策略,才能够制定出明智而有效的政策和决策。

2. 张衡:“天下兴亡,匹夫有责。

”这句名言强调了每个个体对国家兴衰的影响力。

不论身份和地位如何,每个人都应尽全力为国家的兴旺和民众的福祉负责任,共同承担起为国家做贡献的责任。

三、善治和统治1. 司马迁:“上下求索,罔不得中道。

”这句名言表达了中庸之道的思想,强调了治理国家时要追求平衡和稳定。

不偏激、不偏私,中正平和的治理方式能够使国家保持和谐与发展。

2. 刘备:“受人之托,忠人之事。

”这句名言强调了领导者的责任和忠诚。

领导者应以人民的信任为重,忠实履行托付给自己的责任,为人民谋福祉,而非私利或权力。

结语:古代智者和国君们留下了许多精辟而深刻的治国之道名言。

这些名言凝聚着智慧和经验,对于我们理解治理国家的方法具有重要的启示。

道德和治理、明智和决策、善治和统治等方面的名言,体现了古人的博大智慧,值得我们深入领悟和学习。

通过理解古代治国之道,我们能够汲取智慧,更好地应对现代社会的治理挑战。

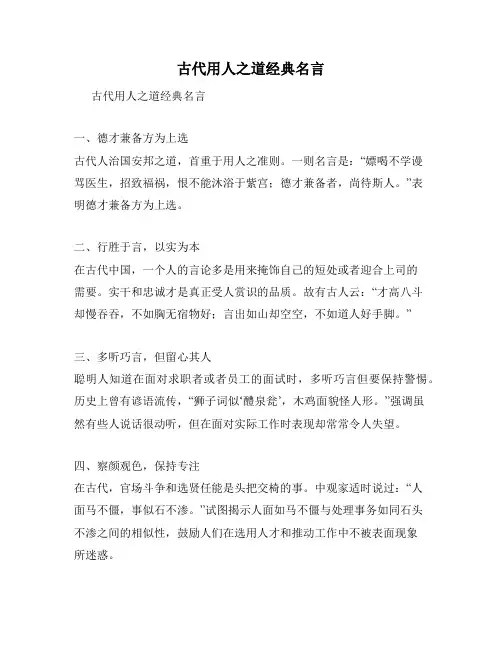

古代用人之道经典名言古代用人之道经典名言一、德才兼备方为上选古代人治国安邦之道,首重于用人之准则。

一则名言是:“嫖喝不学谩骂医生,招致福祸,恨不能沐浴于紫宫;德才兼备者,尚待斯人。

”表明德才兼备方为上选。

二、行胜于言,以实为本在古代中国,一个人的言论多是用来掩饰自己的短处或者迎合上司的需要。

实干和忠诚才是真正受人赏识的品质。

故有古人云:“才高八斗却慢吞吞,不如胸无宿物好;言出如山却空空,不如道人好手脚。

”三、多听巧言,但留心其人聪明人知道在面对求职者或者员工的面试时,多听巧言但要保持警惕。

历史上曾有谚语流传,“狮子词似‘醴泉瓮’,木鸡面貌怪人形。

”强调虽然有些人说话很动听,但在面对实际工作时表现却常常令人失望。

四、察颜观色,保持专注在古代,官场斗争和选贤任能是头把交椅的事。

中观家适时说过:“人面马不僵,事似石不渗。

”试图揭示人面如马不僵与处理事务如同石头不渗之间的相似性,鼓励人们在选用人才和推动工作中不被表面现象所迷惑。

五、权衡利弊,盈亏分明古人说,“考虑事情总要三步走:推己及人加盈亏,量力而行讼利弊。

”这便是古代用人之道的经典指导之一。

在权衡一个人的优缺点时,要不管是他的才能、德行还是其他与工作相关的因素,都要经过分析和思考。

六、用人莫切务须帮过去的智慧人士常说:“齐民使者若求才,可令代善于他人;产业豪门需其干,不必招惹力盗。

”这是告诫管理者在选拔人才时要避免惠及私心和顾全大局。

七、善织团队,创造奇迹古人说:“千人之力秉公能,就如凤翼足青云。

”这是告诫管理者在团队选拔时要注意抓住人群的优势和团队的力量,以此达到创造奇迹的目的。

因此,一个团结、和谐的团队是取得成功的关键。

八、删定双检品性识古代人讲究道德修养,在用人中更是不容忽视。

一则古谚说:“少年人品诚宜择,即使千金贵化子。

”意指在选择年轻人时要注重人品,因为人品决定着一个人的未来发展。

九、德行决定未来古人常言道:“人之初,性本善。

”可见古代人对于品德的重视。

关于治国的经典名言关于治国的经典名言1、天下为公。

(孙中山)2、治国之难在于知贤而不在自贤.3、国者,必以奉法为重。

(《列子·说符》)4、治国之道,必先富民。

(《管子》)5、天下兴亡,匹夫有责。

(顾炎武 )6、生于忧患,死于安乐。

(《孟子》)7、顺天者存,逆天者亡。

(《孟子》)8、得道者多助,失道者寡助。

(《孟子》)9、民为贵,社稷次之,君为轻。

(《孟子》)10、域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

(《孟子》)11、政通人和,百废具兴。

(范仲淹《岳阳楼记》 )12、捐躯赴国难,视死忽如归。

(曹植《白马篇》)13、圣人不利己,忧济在元元。

(陈子昂《感遇诗》)14、居庙堂之高则忧其民,出江湖之远则忧其君。

15、先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

(范仲淹)16、修身、齐家、治国、平天下。

17、得道多助,失道寡助。

18、天下犹人之体,腹心充实,四支虽病,终无大患。

(《三国志?魏书?杜畿传》)19、构大厦者先择匠而后简材,治国家者先择佐而后定民。

(《意林》引《物理论》)释:构,架屋。

简,通“柬”,选择。

佐,辅助的人。

20、理国要道,在于公平正直。

(唐?吴兢《贞观政要?公平》房玄龄语)21、正其本者万事理,劳于永者逸于使。

(唐?张九龄《对嗣鲁王道坚所举道侔伊吕科?第一道》)释:劳于永,为长远利益而操劳。

逸,安心。

使,经常忙碌。

22、治身莫先于孝,治国莫先于公。

(宋?苏轼《司马温公行状》)。

无为而治。

——春秋时期思想家和教育家,儒家学派创始人孔子《论语·卫灵公》春秋·孔子《论语·卫灵公》无为:道家所指顺应自然变化之意;治:治理。

顺应自然变化不妄为而使天下得到治理。

原指舜当政的时候,沿袭尧的主张,不做丝毫改变。

后泛指以德化民。

治以教化为本。

——元朝末期政治家,军事家脱脱《宋史·萧服传》治理国家名言治国无法则必乱。

——清代大臣张廷玉《明史》治大国,若烹小鲜。

——又称老聃、李耳,我国古代春秋后期伟大的哲学家和思想家、道家学派创始人老子《道德经》春秋·老子《道德经》第六十章鲜:鲜美的食物;味美的食物。

本句的字面意思是“治理大国就像烹调美味的小菜一样”通行的解释是:治大国就好像煎(煮)小鱼(不要经常翻动)。

商·伊尹见商汤是个贤德的君主,便向他提出自己的治国主张。

一次,伊尹借汤询问饭菜的事,说:“做菜即不能太咸,也不能太淡,要调好作料才行;治国如同做菜,既不能操之过急,也不能松弛懈怠,只有恰到好处,才能把事情办好。

”商汤听了,很受启发,便产生重用伊尹之意。

商汤和伊尹相谈后,顿觉相见恨晚,当即命伊尹为「阿衡」(宰相),在商汤和伊尹的经营下,商汤的力量开始壮大,想进攻夏桀。

为无为,则无不治。

——又称老聃、李耳,我国古代春秋后期伟大的哲学家和思想家、道家学派创始人老子三冗不去,不可为国。

——元朝末期政治家,军事家脱脱《宋史·宋祁传》关于治理国家的名言元·脱脱等《宋史·宋祁传》。

三冗:指天下有定官而无限员,天下厢军不任战而耗衣食,僧道日益众多而无定数。

为国:治理好国家。

这两句大意是:不把三种多余的人员去掉,就不能把国家治理好。

这是宋祁给宋仁宗赵祯上疏中的两句话。

宋朝为了加强中央集权,防止分裂割据.以高官厚禄为条件,解除将领及藩镇兵权,从中央到地方,官职虽是一定的,但官员没有限制,吏治混乱;除京师正规军禁军外,各州还招募大量厢军,国家供养了一支庞大而不能作战的军队;不从事生产的和尚、道士也日益增多,不加节制。

【导语】《道德经》的作者是⽼⼦,⽼⼦⼜称⽼聃、李⽿,汉族,春秋时期楚国苦县厉乡曲仁⾥⼈,中国古代哲学家和思想家,道家学派创始⼈。

下⾯是®⽆忧考⽹分享的道德经经典名句翻译与感悟。

欢迎阅读参考!1.道德经经典名句翻译与感悟 1、以正治国,以奇⽤兵,以⽆事取天下。

——出处:《道德经》第五⼗七章 【翻译讲解】:以正道治国,以奇计⽤兵,与民休息安定民⼼才能⾂服天下。

【感悟】治国须正,⽤兵须奇,顺应⾃然,才能达到⽆为⽽治。

这是⽼⼦关于治国、⽤兵、平天下的基本策略。

2、见⼩⽈明,守柔⽈强。

——出处:《道德经》第五⼗⼆章 【翻译讲解】:察见⼏微叫做明,守持柔弱叫做强。

【感悟】有为者当明察秋亳,⽽对外⼜能守持柔弱。

3、⼤成若缺,其⽤不弊。

⼤盈若冲,其⽤不穷。

⼤直若屈,⼤巧若拙,⼤辩若讷。

——出处:《道德经》第四⼗五章 【翻译讲解】:最完善的,总让⼈感到有什么缺失的地⽅,但它的作⽤永不衰竭。

最充盈的好像空虚,它的作⽤没有穷尽。

最正直的好似弯曲,最灵巧的好似拙笨,最善辩的却好像有理说不出。

【感悟】⽼⼦认为,事物达到的境界,其表现形式将归于⾃然。

4、祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。

——出处:《道德经》第五⼗⼋ 【翻译讲解】:祸啊,福就依傍着它,福啊,灾祸就隐含其中。

【感悟】这是⽼⼦具有辩证思想的名⾔。

要正确对待祸福,从不利中看到有利,有利中发现不利。

5、治⼤国若烹⼩鲜。

——出处:《道德经》第六⼗章 【翻译讲解】:治理⼤国就像烹煮⼩鱼(⼀样的道理)。

【感悟】这是⽼⼦关于治国的⽅略。

⽑传云:“烹鱼烦则碎,治民烦则散。

知烹鱼则知治民矣。

” 6、图难于其易,为⼤于其细。

——出处:《道德经》第六⼗三章 【翻译讲解】:处理困难的事,要从容易的地⽅⼊⼿,做⼤事要从细微处做起。

【感悟】只有由易⼊难,积少成多,才能成就⼤事。

7、天下难事,必作于易;天下⼤事,必作于细。

——出处:《道德经》第六⼗三章 【翻译讲解】:天下的难事,必定发⽣于容易,天下的⼤事,必定起于细微。

治国古语名言警句1. 有关治国的名言警句天下为公——孙中山治国之难在于知贤而不在自贤国者,必以奉法为重——《列子·说符》治国之道,必先富民。

《管子》● 天下兴亡,匹夫有责。

顾炎武● 生于忧患,死于安乐。

《孟子》● 顺天者存,逆天者亡。

《孟子》● 得道者多助,失道者寡助。

《孟子》● 民为贵,社稷次之,君为轻。

《孟子》● 域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

《孟子》● 政通人和,百废具兴。

范仲淹《岳阳楼记》● 捐躯赴国难,视死忽如归。

曹植《白马篇》● 圣人不利己,忧济在元元。

陈子昂《感遇诗》居庙堂之高则忧其民,出江湖之远则忧其君。

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

--范仲淹修身、齐家、治国、平天下得道多助,失道寡助。

001.勿延誉归己,勿诿过于人;勿徇私废公,勿贪渎纵欲。

002.与声色犬马零距离难免失足,同清正廉洁相坚守方可成材。

003.得志时贵在清醒,失意时重在平衡。

004.识时务清廉政务,通人情不徇私情。

005.领导者的角色:在人民面前是公仆,在工作面前是表率,在腐败面前是利剑。

006.动摇理想信念,必然迷失方向;追求骄奢浮华,终将逸豫亡身。

007.立德行善勤为先,富民安邦心所系。

008.法到严时生廉政,官到清时更爱民。

009.失去监督的权力,就像无舵的航船;失去节制的私欲,就像决堤的洪水。

010.为官应立“公仆志”,从政最贵“爱民心”。

011.廉洁奉公公平公正方显公仆本色;执政为民民情民生应是为政所系。

012.执政为民,民心所向;掌权为己,自取灭亡。

013.在官唯明,理事唯平;处世唯清,待人唯诚。

014.管涌如不堵,能决防洪之长堤;贪欲如不除,可毁为官之大志。

015.勤政廉政政通人和,亲民爱民民康物阜。

016.为官禁权力与金钱握手,做人倡正直与廉洁相拥。

017.惩治腐败为民心之所向,敢于执法乃兴国之关键。

018.秉公执法威自显,善听民言政更廉。

019.浮华虚荣是堕落的序言,廉政敬业为成功的宝典。

1、凡治国之道,必先富民。

民富则易治也,民贫则难治也。

----《管子治国》2、不富无以养民情,不教无以理民性。

----《荀子大略》3、天下顺治在民富,天下和静在民乐。

----明王廷相《慎言御民篇》4、为人臣者,以富乐民为功,以贫苦民为罪。

----汉贾谊《新书大政上》5、民富则安乡重家,安乡重家则敬上畏罪,敬上畏罪则易治。

民贫则危乡轻家,危乡轻家则敢陵上犯禁,陵上犯禁则难治也。

----《管子治国》6、贤圣之君,经济之士,必先富其国。

----宋《李觏集富国策》7、政之急者,莫大乎使民富且寿也。

----三国魏王肃《孔子家语贤君》8、廉者必使民俭以丰财,才者必使民勤以厚利。

举廉举才,必以丰财厚利为征。

----清唐甄《潜书考功》9、民不足而可治者,自古含今,未之尝闻。

----汉贾谊《新书无蓄》10、任何一种东西,必须能使人民群众得到真实的利益,才是好的东西。

----《毛泽东选集在延安文艺座谈会上的讲话》11、下者尽力而无耗弊,上者量民而用有节,则民与国庶几乎俱富矣。

----宋欧阳修《原弊》12、不务先富民,而唯言益国,岂有民贫于下,而富国于上邪?----《南齐书武十七王传》13、少数人有钱是假富,要多数人有钱才是真富。

---《孙中山全集在广东第一女子师范学校校庆纪念会的演说》14、天下之所恃以为安者,财也,兵也。

----《明史》卷二一0《桑乔列传》15、礼义生于富足,盗窃起于贫穷。

----汉王符《潜夫论爱日》16、圣人非不好利也,利在于利万人;非不好富也,富在于富天下。

----唐白居易《策林不夺人利》17、先饮食而后教诲;谓治人也。

----汉董仲舒《春秋繁露仁义法》18、社会主义是要富的,不是要穷的,是整理生产的,不是破坏生产的。

----李大钊《社会主义释疑》19、我们不要资本主义,但是我们也不要贫穷的社会主义。

----邓小平《社会主义也可以搞市场经济》20、养民以论功,足食心养民。

----清唐甄《潜书考功》21、益食而民不饥,益富而国家实。

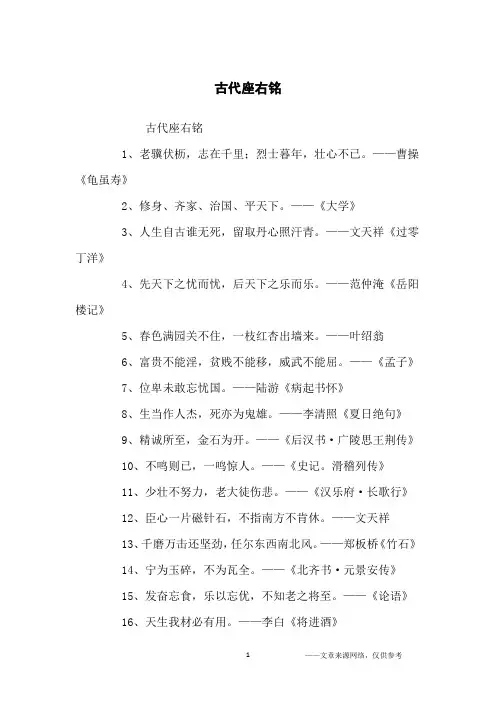

古代座右铭古代座右铭1、老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。

——曹操《龟虽寿》2、修身、齐家、治国、平天下。

——《大学》3、人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

——文天祥《过零丁洋》4、先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

——范仲淹《岳阳楼记》5、春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

——叶绍翁6、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

——《孟子》7、位卑未敢忘忧国。

——陆游《病起书怀》8、生当作人杰,死亦为鬼雄。

——李清照《夏日绝句》9、精诚所至,金石为开。

——《后汉书·广陵思王荆传》10、不鸣则已,一鸣惊人。

——《史记。

滑稽列传》11、少壮不努力,老大徒伤悲。

——《汉乐府·长歌行》12、臣心一片磁针石,不指南方不肯休。

——文天祥13、千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

——郑板桥《竹石》14、宁为玉碎,不为瓦全。

——《北齐书·元景安传》15、发奋忘食,乐以忘优,不知老之将至。

——《论语》16、天生我材必有用。

——李白《将进酒》17、生于忧患,死于安乐。

——《孟子》18、吾生也有涯,而知也无涯。

——《庄子》19、路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

——屈原《离骚》20、鞠躬尽瘁,死而后已。

——诸葛亮《后出师表》21、从善如登,从恶如崩。

——《国语》22、长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

——李白23、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

——《论语》24、风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心。

——顾宪成25、捐躯赴国难,视死忽如归。

——曹植《白马篇》26、燕雀安知鸿鹄之志?——《史记·陈涉世家》27、明日复明日,明日何其多?我生待明日,万事成蹉跎。

——《明日歌》28、不入虎穴,焉得虎子?——《后汉书》29、海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。

——郑板桥《对联》30、春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

——孟郊31、差以毫厘,谬以千里。

——《汉书》32、天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。

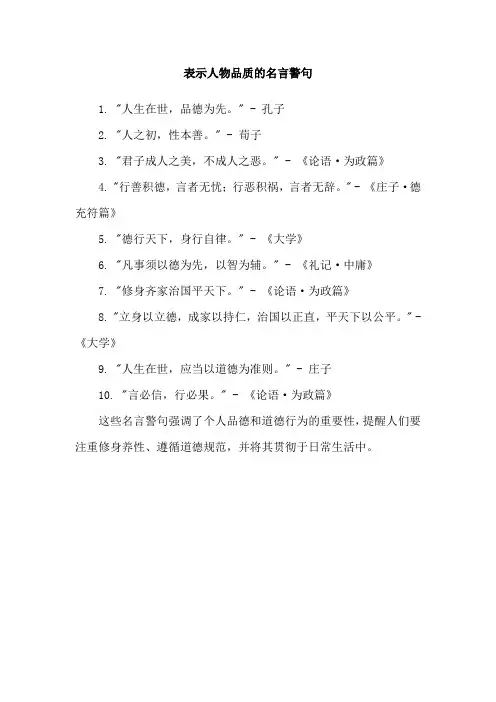

表示人物品质的名言警句

1. "人生在世,品德为先。

" - 孔子

2. "人之初,性本善。

" - 荀子

3. "君子成人之美,不成人之恶。

" - 《论语·为政篇》

4. "行善积德,言者无忧;行恶积祸,言者无辞。

" - 《庄子·德充符篇》

5. "德行天下,身行自律。

" - 《大学》

6. "凡事须以德为先,以智为辅。

" - 《礼记·中庸》

7. "修身齐家治国平天下。

" - 《论语·为政篇》

8. "立身以立德,成家以持仁,治国以正直,平天下以公平。

" - 《大学》

9. "人生在世,应当以道德为准则。

" - 庄子

10. "言必信,行必果。

" - 《论语·为政篇》

这些名言警句强调了个人品德和道德行为的重要性,提醒人们要注重修身养性、遵循道德规范,并将其贯彻于日常生活中。

一、古代中国(从先秦到1840):春秋战国时期:公元前770年-公元前221年1:天行健,君子以自强不息。

———《易经》2:发奋忘食,乐以忘优,不知老之将至。

———《论语》3:三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

———《论语》4:修身、齐家、治国、平天下。

———《大学》5:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

———《孟子》6:生于忧患,死于安乐。

———《孟子》7:吾生也有涯,而知也无涯。

———《庄子》8:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

———屈原《离骚》9:亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

———屈原《离骚》10:不鸣则已,一鸣惊人。

——《史记•滑稽列传》秦汉时期:公元前221年-公元220年11:燕雀安知鸿鹄之志?———《史记•陈涉世家》12:一屋不扫何以扫天下?———《后汉书•陈蕃传》13:有志者,事竟成。

———《后汉书•耿弇传》14:精诚所至,金石为开。

———《后汉书•广陵思王荆传》15:少壮不努力,老大徒伤悲。

———《汉乐府•长歌行》国魏晋南北朝:公元220年-公元581年16:老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。

———曹操《龟虽寿》17:捐躯赴国难,视死忽如归。

———曹植《白马篇》18:鞠躬尽瘁,死而后已。

———诸葛亮《后出师表》19:宁为玉碎,不为瓦全。

———《北齐书•元景安传》隋唐宋:公元581年-公元1271年20:天生我材必有用。

———李白《将进酒》21:天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。

———王安石北宋神宗时期,王安石力主变法,反对因循保守,提出这一著名的“三不足”论断。

22:生当作人杰,死亦为鬼雄。

———李清照《夏日绝句》23:位卑未敢忘忧国。

———陆游《病起书怀》元明清:公元1271年-公元1840年24:人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

———文天祥《过零丁洋》25:风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心。

———顾宪成26:明日复明日,明日何其多?我生待明日,万事成蹉跎。

治国治天下名言第一篇:治国治天下名言天下犹人之体,腹心充实,四支虽病,终无大患○《三国志·魏书·杜畿传》构大厦者先择匠而后简材,治国家者先择佐而后定民构:架屋。

简:通“柬”,选择。

佐:辅助的人。

○《意林》引《物理论》理国要道,在于公平正直○唐·吴兢《贞观政要·公平》房玄龄语正其本者万事理,劳于永者逸于使劳于永:为长远利益而操劳。

逸:安心。

使:经常忙碌。

○唐·张九龄《对嗣鲁王道坚所举道侔伊吕科·第一道》治身莫先于孝,治国莫先于公○宋·苏轼《司马温公行状》:“公上疏言,~。

其言切至。

”(2)安危居安思危,思则有备,有备无患居安:处于安全的境况。

备:事先有准备。

○《左传·襄公十一年》为之于未有,治之于未乱为wéi:做,防止。

未有:没有发生之时。

未乱:尚未发生**。

○《老子》六十四章利莫大于治,害莫大于乱○《管子·正世》求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义浚:开浚,疏通。

○唐·吴兢《贞观政要·君道》魏徽上疏召远在修近,闭祸在除怨召远:招徕远方的人。

修:整治。

近:指国内。

闭:堵塞。

○《管子·版法》(3)民本民惟邦本,本固邦宁惟:惟独,只有。

邦:国。

本:根本。

○《尚书·五子之歌》夫民,别而听之则愚,合而听之则圣夫:发语词,无实义。

别而听之:分别听信个人之辞。

合而听之:全面听取。

圣:无所不通。

○《管子·君臣上》为国者以富民为本,以正学为基为wéi:治理。

正:使正当。

○汉·王符《潜夫论·务本》民者,国之根也,诚宜重其食,爱其命○《三国志·吴书·骆统传》天下顺治在民富,天下和静在民乐,天下兴行在民趋于正兴行:重德行。

○明·王廷相《慎言·御民篇》(4)民心民安土重迁,不可卒变,易以顺行,难以逆动安土重zhòng迁:安居于本土,不愿轻易迁动。

1.制国有常,利民为本;从政有经,令行为上。

释义:治理国家有常规,以对

百姓有利为根本;从事政治有规范,以法令推行为好。

2.治国有常,而利民为本。

3.民之难治,以其智多。

故以智治国,国之贼。

不以智治国,国之福。

《道德

经》第六十五章

4.圣人能生法,不能废法而治国。

——管子(战国)《管子·法法》

5.治国无法则乱,守法而弗变则悖,悖乱不可以持国。

6.治国之道,爱民而已。

7.理国要道在于公平正直。

释义:治理国家的主要原则是公平正直。

8.国如有病,应引国之治者,师治错,医治患,法治恶,如三类皆腐恶在位,

天下何得以盛。

9.法令既行,纪律自正,则无不治之国,无不化之民。

10.治世不一道,便国不法古。

11.法者,治之端也。

——荀况(战国)《荀子·君道》

12.国因法律而昌,法律因人而贵。

——日莲(日)《立正安国论》

13.治川者决之使导,治民者宣之使言。

14.乱则国危,治则国安。

——《荀子·王霸》

15.古之善为道者,非以明民,将以愚之。

民之难治,以其智多。

故以智治国,

国之贼;不以智治国,国之福。

关于德的名言警句,成语德的名言警句、成语在中华文化的长河中,有许多关于德的名言警句和成语,它们蕴含着古人对于道德品质的深刻思考和总结。

这些名言警句和成语,不仅具有理论深度,更是人们世世代代的指导箴言。

下面,我们来看看其中一些精彩之作。

1. "德行天下,功名心选" ——出自《曾子父传》这句名言强调了德行对于取得成功的重要性。

只有卓越的品德和行为,才能得到天下人的认可与赞美。

而功名的追求则需要心中有自己的选择和主张,而非盲目随从他人。

2. "以德报怨" ——出自《礼记·礼运篇》这句成语告诉我们,对待恶意对待我们的人,我们应以德报怨,以善心与善行来回应。

这是古人崇尚仁义道德的表现,也是我们对待他人应有的高尚情操。

3. "德高望重" ——出自《孟子·梁惠王上》这个成语用来形容一个人的德行高尚,在社会中享有崇高的声誉和地位。

其含义是说,一个人的德行越高尚,则会得到越多人的仰慕和尊敬。

4. "三纲五常" ——出自儒家思想这是古代中国儒家思想中关于道德行为规范的总纲,指导人们做人与为政。

"三纲"指君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲,强调家庭和社会的秩序与稳定;"五常"指仁、义、礼、智、信,是个人品德修养的关键。

5. "莫善于盛德" ——出自《孝经》这句名言告诉我们,没有比拥有盛德更好的事物。

盛德是一种非常强大和宝贵的力量,它能打动人心、影响社会,是个人和社会成功的基石。

6. "修身齐家治国平天下" ——出自《大学》这句名言强调了个人修身养性、并且以此为基础建立和谐家庭、创造稳定社会、实现天下太平的重要性。

修身,即个人悟道修行;齐家,即和睦的家庭关系;治国,即贤能的治国之道;平天下,即实现社会和谐与稳定。

7. "以德服人" ——出自《礼记·中庸篇》这个成语强调了以德来感化和教育他人,使别人因为你的品行而愿意接受你的影响。

古代执法名言警句民为贵,社稷次之,君为轻。

以下是店铺为大家整理的关于古代执法的名言警句,欢迎阅读。

古代执法名言警句1、罪疑惟轻,功疑惟重。

与其杀不辜,宁失不经。

——《尚书·大禹谟》2、诛禁不当,反受其央。

——《马王堆汉墓帛书·国次》3、诛恶不避亲爱,举善不避仇仇。

——《汉书》4、诛不避贵,赏不遗贱。

举事不私,听狱不阿。

——《晏子春秋·内篇》5、治国者,必以奉法为重。

《三国演义》6、治国无其法则乱,守法而不变则衰。

——《唐·欧阳询·艺文类聚》7、治国无法则乱,守法而弗变则悖,悖乱不可以持国。

《吕氏春秋·慎大览·察今》8、治大国而数变法,则民苦之。

——《韩非子·解老》9、制治于未乱,保邦于未危。

——《尚书》10、执法如山,守身如玉。

——金缨《格言联壁·从政》11、知为吏者奉法利民,不知为吏者枉法以害民。

(汉·刘安《说苑·政理》)12、政令必行,宪禁必从。

曲木恶直绳,重罚恶明证。

——王符《潜夫论·考绩》13、欲着其罪于后世,在乎不没其实。

——欧阳修《魏梁解》14、宥过无大,刑故无小。

——《尚书·大禹谟》15、有治人,无治法。

——荀子16、有事不避难,有罪不避刑。

——《国语·晋语七》17、有法而行私,谓之不法。

——慎到18、有法而不循法,法虽善与无法等。

——沈家本19、有法度之制者,不可巧以作伪,有权衡之称者,不可欺以轻重,有寻丈之数者,不可差以长短。

——《管子·明法》20、有道之君,行法修制,先民服也。

《管子·法法》21、用赏贵信,用刑贵正。

——《鬼谷子·符言》22、以至详之法晓天下,使天下明知其所避。

苏轼23、以道为常,以法为本。

——《韩非子·饰邪》24、一民之轨,莫如法。

——《韩非子·有度》25、阳为德,阴为刑,刑主杀而德主生。

古代执法名言警句古代执法名言警句1、罪疑惟轻,功疑惟重。

与其杀不辜,宁失不经。

——《尚书大禹谟》2、诛禁不当,反受其央。

——《马王堆汉墓帛书国次》3、诛恶不避亲爱,举善不避仇仇。

——《汉书》4、诛不避贵,赏不遗贱。

举事不私,听狱不阿。

——《晏子春秋内篇》5、治国者,必以奉法为重。

《三国演义》6、治国无其法则乱,守法而不变则衰。

——《唐欧阳询艺文类聚》7、治国无法则乱,守法而弗变则悖,悖乱不可以持国。

《吕氏春秋慎大览察今》8、治大国而数变法,则民苦之。

——《韩非子解老》9、制治于未乱,保邦于未危。

——《尚书》10、执法如山,守身如玉。

——金缨《格言联壁从政》11、知为吏者奉法利民,不知为吏者枉法以害民。

(汉刘安《说苑政理》)12、政令必行,宪禁必从。

曲木恶直绳,重罚恶明证。

——王符《潜夫论考绩》13、欲着其罪于后世,在乎不没其实。

——欧阳修《魏梁解》14、宥过无大,刑故无小。

——《尚书大禹谟》15、有治人,无治法。

——荀子16、有事不避难,有罪不避刑。

——《国语晋语七》17、有法而行私,谓之不法。

——慎到18、有法而不循法,法虽善与无法等。

——沈家本19、有法度之制者,不可巧以作伪,有权衡之称者,不可欺以轻重,有寻丈之数者,不可差以长短。

——《管子明法》20、有道之君,行法修制,先民服也。

《管子法法》21、用赏贵信,用刑贵正。

——《鬼谷子符言》22、以至详之法晓天下,使天下明知其所避。

苏轼23、以道为常,以法为本。

——《韩非子饰邪》24、一民之轨,莫如法。

——《韩非子有度》25、阳为德,阴为刑,刑主杀而德主生。

——董仲舒26、言行而不轨于法令者必禁。

——《韩非子饰邪》27、言出为箭,执法如山。

——李绿园《歧路灯》28、言不中法者,不听也,行不中法者,不高也,事不中法者,不为也。

——《商君书君臣》29、刑入于死者,乃罪大恶极。

——欧阳修《纵恶论》30、刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。

——《韩非子有度》31、宪律制度必法道。

治国篇

1、天下为公。

(孙中山)

2、治国之难在于知贤而不在自贤.

3、国者,必以奉法为重。

(《列子·说符》)

4、治国之道,必先富民。

(《管子》)

5、天下兴亡,匹夫有责。

(顾炎武 )

6、生于忧患,死于安乐。

(《孟子》)

7、顺天者存,逆天者亡。

(《孟子》)

8、得道者多助,失道者寡助。

(《孟子》)

9、民为贵,社稷次之,君为轻。

(《孟子》)

10、域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

(《孟子》)

11、政通人和,百废具兴。

(范仲淹《岳阳楼记》 )

12、捐躯赴国难,视死忽如归。

(曹植《白马篇》)

13、圣人不利己,忧济在元元。

(陈子昂《感遇诗》)

14、居庙堂之高则忧其民,出江湖之远则忧其君。

15、先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

(范仲淹)

16、修身、齐家、治国、平天下。

17、得道多助,失道寡助。

18、天下犹人之体,腹心充实,四支虽病,终无大患。

(《三国志•魏书•杜畿传》)

19、构大厦者先择匠而后简材,治国家者先择佐而后定民。

(《意林》引《物理论》)

释:构,架屋。

简,通“柬”,选择。

佐,辅助的人。

20、理国要道,在于公平正直。

(唐•吴兢《贞观政要•公平》房玄龄语)

21、正其本者万事理,劳于永者逸于使。

(唐•张九龄《对嗣鲁王道坚所举道侔伊吕科•第一道》)

释:劳于永,为长远利益而操劳。

逸,安心。

使,经常忙碌。

22、治身莫先于孝,治国莫先于公。

(宋•苏轼《司马温公行状》)。