部编人教版语文七年级下册第20课《古代诗歌五首》教案

- 格式:doc

- 大小:42.50 KB

- 文档页数:12

部编版初中七年级下册语文《古代诗歌五首》教案部编版初中七年级下册语文《古代诗歌五首》教案精选5篇(一)教案:古代诗歌五首教学目标:1. 了解古代诗歌的发展历程和特点。

2. 学习五首古代诗歌的背景、作者以及主要内容。

3. 通过朗读、分析和讨论,理解古代诗歌的意境和审美价值。

教学重点:1. 理解古代诗歌的意境和审美价值。

2. 掌握五首古代诗歌的背景、作者以及主要内容。

教学准备:1. 教材《古代诗歌五首》2. 多媒体设备教学过程:导入(5分钟):1. 导入课堂气氛,介绍古代诗歌在中国文学史中的地位和价值。

2. 引导学生讨论古代诗歌的特点和形式。

正文(40分钟):1. 分组朗读:将学生分为几个小组,让每个小组选取一首诗歌进行朗读。

2. 讨论分析:让学生根据所选诗歌,分享他们对诗歌的理解和感受,指导学生从诗歌的意象、声调、节奏等方面进行分析。

3. 背景介绍:通过多媒体设备,向学生展示五首古代诗歌的背景、作者以及主要内容。

4. 整体理解:让学生阅读整篇诗歌,理解其中的意境和主旨,分析作者通过诗歌表达的思想情感。

5. 交流讨论:引导学生展开诗歌的讨论,分享自己的理解和感受。

总结(5分钟):1. 总结本节课学到的知识和体会,强化学生对古代诗歌的理解和欣赏能力。

2. 提出问题,引导学生思考:古代诗歌对我们有什么启示和意义?课后作业:1. 选择一首自己喜欢的古代诗歌进行欣赏和分析。

2. 思考并书写对古代诗歌的认识和感悟。

板书设计:古代诗歌五首作者背景内容(根据具体五首诗歌进行板书)部编版初中七年级下册语文《古代诗歌五首》教案精选5篇(二)教学目标:1.了解作者胡适的生平及其写作风格。

2.理解短文中的主要情节和人物形象。

3.分析短文中的语言技巧和修辞手法。

4.培养学生的批判性思维能力和综合阅读能力。

教学重点:1.分析短文中的主题和情节。

2.学习理解短文中的隐含意义。

3.分析短文中的语言技巧和修辞手法。

教学难点:1.分析短文中的主题和情节。

20 古代诗歌五首第1课时[教学目标]1.引导学生通过诵读,品味诗歌的节奏和韵律。

2.体会诗人表达的情感,理解诗歌中所蕴含的哲理。

3.背诵默写古诗词,并引导学以致用。

[教学重点和难点]重点:联系生活实际,理解诗歌中所蕴含的哲理。

难点:体会书写的美感,并提示在写作中可以通过引用诗句增加文采。

[教学设计思路]1.教材分析这五首古诗词都是名篇,具有丰沛的情感且都有流传千古的名句。

《登幽州台歌中》“前不见古人,后不见来者”的感叹;《望岳》中“一览众山小”的豪迈;《登飞来峰》中“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”的慷慨;《游山西村》中“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的豁达;以及《己亥杂诗》中“化作春泥更护花”的无私,都值得在教学中去引导学生细致品读。

2.学情分析(请按学生的实际情况进行补充)3.教学方法诵读法、感悟法、合作探究法[教学过程]一、新课导入(一)直接导入中国是一个古老的诗的国度,历代优美的诗词是文学宝库中一颗颗璀璨的明珠。

这些诗词精品不仅语言隽美,而且意境深远;它们有的饱含作者深挚的情感,有的蕴含着深刻的哲理,因此千百年来广为传诵,成了流传千古的名篇。

我们今天就来品读五首精美的古诗。

(二)知识预览1.作者简介陈子昂(661-702)字伯玉,梓州射洪(现四川)人。

唐代文学家。

年轻时性格豪爽。

二十四岁中进士,以上书论政,为武则天所赞赏。

直言敢谏,多切中时弊。

三十六七岁时随建安王东征契丹,所提建议不被采纳,反而受到降职处分。

三十八岁解职还乡,被县令段简陷害,死于狱中,时年四十一岁。

在文学上,其诗思想充实,语言刚健质朴,对唐代诗歌影响巨大,张九龄、李白、杜甫、元稹、白居易都从中受到启迪。

其诗风骨峥嵘,寓意深远,苍劲有力。

2.写作背景陈子昂二十四岁进士及第,在政治上拥护武则天。

他在二十九岁时曾向武则天上书《答制问事八条》,主张轻刑罚、用贤才、纳谏士、赏功勇、减徭役,提出了许多符合百姓愿望的主张。

但武则天当时忙于称帝改制,有自己一套施政方针,不但没有重视陈子昂这个文学小臣的意见,反嫌他上疏议政太过多事,罢了他的职。

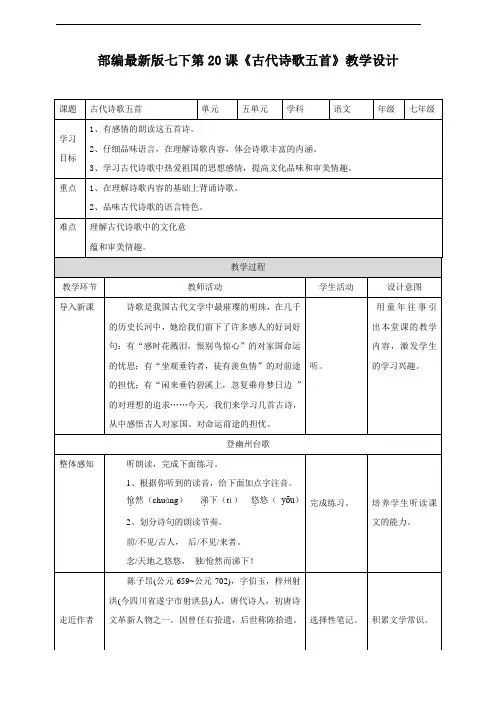

部编最新版七下第20课《古代诗歌五首》教学设计《古代诗歌五首》古代诗歌的学习重在诵读,老师要在这一课中引导学生通过诵读品味诗歌的节奏和韵律,可以采用自读齐读配乐朗读等多种形式,要注意体会五首诗歌的哲理和蕴含的感情,教学中可以按照“理解基本内容,体会诗人情感,补充相关资料,联系生活实际”这样的学习线索,帮助学生理解诗歌中的哲理和情感,注意落实背诵默写,并引导学生学以致用。

【知识与能力目标】1.有感情的朗读诗歌,体会诗歌的节奏和韵律;2.体会诗人表达的情感,理解诗歌中所蕴含的哲理;3.背诵默写古诗词,用正楷默写,体会书写的美感;4.在写作中可通过引用诗句,增加文采。

【过程与方法目标】【情感态度价值观目标】1.理解诗歌的内容和诗人的思想感情;2.培养积极乐观的人生态度。

【教学重点】1.有感情的朗读诗歌,体会诗歌的节奏和韵律;2.体会诗人表达的情感,理解诗歌中所蕴含的哲理;3.背诵默写古诗词,用正楷默写,体会书写的美感。

【教学难点】体会诗人表达的情感,理解诗歌中所蕴含的哲理。

1.多媒体课件;2.布置预习,熟读或背诵诗歌。

第一课时一、介绍作者导入:陈子昂(约公元661~公元702),唐代文学家,初唐诗文革新人物之一。

字伯玉,汉族,梓州射洪(今属四川)人。

因曾任右拾遗,后世称为陈拾遗。

解职归乡后受人所害,忧愤而死。

其存诗共100多首,其中最有代表性的是《感遇》诗38首。

二、初读《登幽州台歌》。

提示:《登幽州台歌》这首短诗,深刻地表现了诗人怀才不遇、寂寞的情绪。

语言苍劲奔放,富有感染力,成为历来传诵的名篇。

请同学们齐读,争取读出诗中的情感。

登幽州台歌陈子昂前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

三、分析诗歌内容:请一名同学说说诗歌大意。

往前不见古代招贤的圣君,向后不见后世求才的明君。

只有那苍茫天地悠悠无限,止不住满怀悲伤热泪纷纷。

教师补充分析:“前不见古人,后不见来者。

”这里的古人是指古代那些能够礼贤下士的贤明君主。

【部编版】七年级下册语文:第20课《古代诗歌五首》教案(下)一. 教材分析《古代诗歌五首》是人教版七年级下册语文教材中的一篇课文,包含了五首经典的中国古代诗歌,分别是《春晓》、《登鹳雀楼》、《乌衣巷》、《逢雪宿芙蓉山主人》、《江南逢李龟年》。

这些诗歌涵盖了唐代和宋代的不同风格和主题,反映了古代文人对自然景色、人生哲理的思考和感悟。

本节课将引导学生领略古代诗歌的魅力,培养他们对文学的热爱和欣赏能力。

二. 学情分析七年级的学生已经对古代诗歌有一定的了解,通过之前的学习,他们能够理解和欣赏一些简单的古代诗歌。

然而,对于这些诗歌的深层含义和文化背景可能还不够熟悉。

因此,在教学过程中,需要引导学生深入理解诗歌的意境和情感,激发他们对古代诗歌的兴趣。

三. 教学目标1.知识与技能:能够理解和背诵五首古代诗歌,掌握诗歌的基本朗读节奏和韵律。

2.过程与方法:通过分析诗歌的语言、形象和情感,培养学生的文学鉴赏能力和审美能力。

3.情感态度与价值观:感受古代诗歌的魅力,培养对文学的热爱和对中国传统文化的认同。

四. 教学重难点1.重点:理解和欣赏五首古代诗歌的意境和情感。

2.难点:分析诗歌的语言特色和文化背景。

五. 教学方法1.情境教学法:通过多媒体展示诗歌相关的图片和音乐,营造情境,帮助学生更好地理解和欣赏诗歌。

2.互动式教学法:引导学生积极参与课堂讨论和诗歌创作,激发他们的学习兴趣和创造力。

3.案例分析法:通过对具体诗歌的分析,引导学生掌握诗歌的鉴赏方法和技巧。

六. 教学准备1.多媒体课件:制作与诗歌相关的图片、音乐和视频,用于课堂展示和情境营造。

2.诗歌文本:准备五首诗歌的文本,标注好朗读节奏和韵律。

3.参考资料:收集相关的诗歌解析和文化背景资料,用于课堂分析和拓展。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示春天的美景,引导学生感受春天的气息。

然后提问:“你们知道哪些关于春天的诗歌?”学生回答后,引出本节课的主题《古代诗歌五首》。

《古代诗歌五首》教案核心素养1.语言建构与运用品析、背诵经典诗歌,学习诗歌凝练的语言。

2.思维发展与提升理解诗歌大意,学会品读诗歌。

3.审美鉴赏与创造感受诗歌中意蕴深刻的句子,分析其丰富内涵。

4.文化传承与理解通过本课的学习,尝试窥探中国古典诗歌文化,继承和发扬优秀文化传统,了解诗人的思想情感以及政治抱负。

教学设计第一课时教学目标:1、把握节奏,有感情地朗读、背诵诗歌。

2、掌握诗歌主要内容,理解诗意及作者的思想情感。

3、学会运用一般的诗歌鉴赏方法:诵读——理解(译读)——品析。

教学重难点:教学重点:掌握诗歌主要内容,理解诗意及作者的思想情感。

教学难点:学会运用一般的诗歌鉴赏方法:诵读——理解(译读)——品析。

教学方法:讲授法讨论法教学过程:引入新课中国是诗歌的王国,唐代又是中华民族诗歌最为鼎盛的时代,优秀的诗歌即是诗人心志胸怀的体现,更是我们窥探中华文化的重要途径。

今天我们一起来学习两首极具代表性的唐诗——《登幽州台歌》《望岳》。

我们先来学习第一首《登幽州台歌》。

《登幽州台歌》1、读懂诗歌(1)通读诗歌。

(注意字音、停顿和语调)学生自读,探索技巧。

明确:前/不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆(chuàng)然/而/涕(tì)下。

语调:痛苦、孤独;语速:低沉、缓慢;重音:不见、悠悠、怆然、涕下。

学生自读自评,教师点拨。

(2)变形比读。

(比比哪种表达效果更好)原诗:前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

新诗:前不见古人,后不见来者。

念天地悠悠,独怆然涕下。

明确:原诗比较好,本诗恰恰是因为保留了这两个字进行了语气上的停顿,所以才使得作者这种悲伤痛苦之情表达的淋漓尽致。

本诗的停顿节奏不同于以往的二三节奏,而是一二二,这种节奏的变化形成了五言中独有的现象,从而有了一种特殊的音韵美。

(3)译读诗歌。

(结合课下注释)学生译读并展示,老师点拨。

明确:往前不见古代招贤的圣君,向后不见后世求才的明君。

人教部编版七年级语文下册第20课《古代诗歌五首——望岳》教案《望岳》教学设计教材分析:《望岳》是部编版版七年级下册第五单元第20课《古代诗歌五首》中的第二首,这个单元的课文或借景抒情或托物言志,运用生动形象的语言写景状物,寄托自己的情思,抒发对社会人生的感悟。

《望岳》是杜甫的早期作品,通过热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,托物言志,表现诗人乐观自信、积极向上,具有不畏艰险、勇于攀登、积极进取的精神。

学情分析:七年级的学生以前也接触过杜甫的诗歌如《绝句》(两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

)《春夜喜雨》(好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

)《江南逢李龟年》(正是江南好风景,落花时节又逢君。

)但是都比较简短易懂。

对于像《望岳》这样的五言律诗,写景的诗句有点理解难度,所以要通过引领学生借助注释理解诗句再感受诗人托物言志寄托自己的情思。

教学目标:1.有感情地朗读诗歌,感受诗歌的节奏和韵律,熟读成诵。

2.理解诗歌大意,学会托物言志的手法。

3.体会诗人远大的志向、广阔的胸襟,乐观自信、积极向上的精神。

教学重点:1.有感情地朗读诗歌,感受诗歌的节奏和韵律。

2.理解诗歌大意,学会托物言志的手法。

教学难点: 体会诗人远大的志向、广阔的胸襟,乐观自信、积极向上的精神。

教具、学具准备:课件、多媒体、音频、学案教学过程:一、导入孔子说:“登泰山而小天下”,今天我们学习杜甫的《望岳》,感受他笔下泰山的雄姿及诗人寄寓的情感。

1.解题《望岳》“望”是看,“岳”是山,这里是指五岳之首的泰山。

2.深入了解作者杜甫(公元712年-公元770年),字子美,自号少陵野老。

汉族,祖籍襄阳,河南巩县(今河南省巩义)人。

唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。

被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。

杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

代表诗作《绝句》《望岳》《春望》《茅屋为秋风所破歌》等。

20古代诗歌五首教课方案【知识与能力】1.正确、流畅、有感情地朗诵和背诵诗歌。

2.借助说明,初步理解古诗粗心,领会作者表达的思想感情和诗歌中蕴涵的哲学道理。

【过程与方法】读好诗句,整体掌握,朗读赏析,意会感情,拓展延长。

【感情、态度与价值观】领会诗人在诗歌中所表露出的激烈感情。

导语设计设计 1:(文本导入)同学们,在我国积厚流光、丰富多彩的文化长河中,诗歌就像是一朵馨香独具的奇葩,永开不败。

有这样一位诗人,他胸襟弘愿,博学多才;有这样一位诗人,他屡受排斥,报国无门;有这样一位诗人,他独上高楼,难寻知己。

于是他感慨万千,不由悲从心中来,写下了一首千古绝唱的诗。

今日老师将和同学们一同走进诗人的内心世界,领会中华古诗的魅力。

大家知道诗人是谁吗?下边我们就一道去诗中探秘设计 2:(视频导入)同学们,你们有没有看过黄山上的飞来山吗?(出示图画)你们感觉奇异不奇异?山上为何会有这样的一座山呢?今日我们来看王安石是怎么看的?设计 3:(激发兴趣)大家都知道五岳之首的泰山吧?你可否用词、短语或语句来描述你印象中的泰山1部编版七年级语文人教版下册教课方案_20 古代诗歌五首教课方案1 / 12呢?(简单评论后转入杜甫的《望岳》)设计 4:(背景导入)鸦片战争的前一年,以前富强的大清帝国行将衰败。

腐败的清政府对外奴颜婢膝,对内大举打压,官吏贪污腐败,百姓民生凋零。

这时候,龚自珍写下了今日我们要学的这首诗—《己亥杂诗》。

第 1课时学习目标1.正确、流畅、有感情地朗诵和背诵诗歌。

(要点)2.借助说明,初步理解古诗粗心,领会作者表达的思想感情。

(重难点)学习过程目标导学一:朗诵诗歌,初步感知1. 板书课题(提示学生认真看老师书写的课题,注意字的笔顺笔【教课提示】画,“幽”字中间一竖要写长些),齐读课题,谁来谈谈课题的意思。

要修业生在幽州台在哪儿?究竟是如何的感觉呢?读诗的过程中结登上幽州台的感觉,神清气爽、英气、空阔、不如融入自己的想象合课下说明或查再读课题。

登飞来峰字词积累1.易错字千寻塔(xún)自缘(yuán)1.词语释义飞来峰:即浙江绍兴城外的宝林山,唐宋时其上有应天塔,俗称塔山。

古代传说此山自琅琊郡东武(今山东诸城)飞来。

千寻:极言塔高。

古以八尺为一寻(一说为七尺),形容高耸。

不畏:反用李白《登金陵凤凰台》“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”句意。

浮云:暗喻奸佞的小人。

汉陆贾《新语》:“邪臣蔽贤,犹浮云之障白日也。

”唐李白《登金陵凤凰台》:“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

”缘:因为。

眼:视线。

塔:铁塔。

最高层:最高处,有两层含义。

一指千寻塔的最高层,二指政治的最高层。

鸡鸣见日升:鸡鸣时可以望见太阳升起。

作者简介王安石(1021-1086),字介甫,号半山,江西临川(今江西抚州)人,北宋著名的思想家、政治家、文学家。

庆历二年(1042年),王安石进士及第。

历任扬州签判、鄞县知县、舒州通判等职,政绩显著。

熙宁二年(1069年),任参知政事,次年拜相,主持变法。

因守旧派反对,熙宁七年(1074年)罢相。

一年后,宋神宗再次起用,旋又罢相,退居江宁。

元祐元年(1086年),保守派得势,新法皆废,郁然病逝于钟山(今江苏南京),赠太傅。

绍圣元年(1094年),获谥“文”,故世称王文公。

王安石在文学中具有突出成就。

其散文论点鲜明、逻辑严密,有很强的说服力,充分发挥了古文的实际功用;短文简洁峻切、短小精悍,名列“唐宋八大家”。

其诗“学杜得其瘦硬”,擅长于说理与修辞,晚年诗风含蓄深沉、深婉不迫,以丰神远韵的风格在北宋诗坛自成一家,世称“王荆公体”。

有《王临川集》《临川集拾遗》等存世。

文体背景【文题解说】飞来峰,即浙江绍兴城外的宝林山。

浙江绍兴城外有一座塔山,此山又称宝林山。

山上有一座应天塔。

传说宝林山是从琅琊东武海中飞来的,因此又得飞来山之名。

越王勾践曾在山上筑游台以观天象。

塔山始建于晋末,高30余米,分七层,塔山因此而得名。

公元1050年,王安石登上此山,触景有感,写下《登飞来峰》一诗。

【导语】唐宋诗词是我国古代⽂化的艺术瑰宝,多读多背必有好处。

⽆忧考准备了以下教案,希望对你有帮助!篇⼀ 教学⽬标: 1、有感情地朗读诗歌,感受诗歌的节奏和韵律。

2、体会诗⼈表达的情感,理解诗歌中所蕴含的哲理。

3、学习知⼈论世的阅读诗歌的⽅法。

教学⽅法:诵读法、合作探究法 学法:⾃主学习与合作交流相结合。

课前准备:布置学⽣查找作者的简介和每⾸诗的写作背景。

反复诵读诗歌,结合思考探究⾃主探究诗歌。

课时:2课时 教学过程: 第⼀课时 ⼀、学习《登幽州台歌》 1、激发兴趣,导⼊古诗 同学们,有这样⼀位诗⼈,他胸怀⼤志,博览群书;有这样⼀位诗⼈,他屡受排挤,报国⽆门;有这样⼀位诗⼈,他独上⾼楼,难寻知⾳。

于是他百感交集,不禁悲从⼼中来,写下了⼀⾸千古绝唱的诗。

今天我们⼀起⾛进唐代诗⼈陈⼦昂的内⼼世界。

板书课题《登幽州台歌》。

2、展⽰⾃学,夯实基础 1)作者简介 陈⼦昂,唐代⽂学家。

字伯⽟,梓州射洪(今属四川)⼈。

少任侠。

举光宅进⼠,以上书论政,为武则天所赞赏,拜麟台正字,右拾遗。

后世因称陈拾遗。

敢于陈述时弊。

曾随武攸宜征契丹。

后解职回乡,为县令段简所诬,⼊狱,忧愤⽽死。

于诗标举汉魏风⾻,强调兴寄,反对柔靡之风。

是唐代诗歌⾰新的先驱,有《陈伯⽟集》传世。

2)写作背景 武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。

武则天委派武攸宜率军征讨,陈⼦昂在武攸宜幕府担任参谋,随同出征。

武为⼈轻率,少谋略。

次年兵败,情况紧急,陈⼦昂请求遣万⼈作前驱以击敌,武不允。

稍后,陈⼦昂⼜向武进⾔,武不听,反把他降为军曹。

诗⼈接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼(即幽州台,遗址在今北京西南),慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》。

3、诵读经典,理解诗句意思 请同学们认真听诗歌朗诵录⾳,然后⼤声朗读诗歌,结合注释既⼯具书理解诗句的意思。

1)读准下⾯字⾳。

怆然(chuàng)涕下(tì) 2)读出韵味和节奏。

20 古代诗歌五首教学准备教学目标【知识与技能】1.正确、流利、有感情地朗读和背诵这五首诗。

2.学习赏析名句的方法。

【过程与方法】借助注释、课后练习,初步理解古诗大意,体会作者表达的思想感情。

【情感、态度与价值观】感受诗歌之美,激发对中华传统文化的热爱。

教学方法1.朗读法:指导学生注意诗歌的节奏和韵律,有感情地朗读,在朗读中体会诗的内涵,品出诗的情味。

2.讨论、点拨法:教师艺术性地设问,让学生找出最能体现诗歌意境的诗句,分析诗歌所表达的情感。

课前准备师:准备多媒体教学资料和优质音频资料。

生:课前预习古诗词,了解作者及写作背景。

教学课时三课时教学过程第一课时登幽州台歌导入新课同学们,有这样一位诗人,他胸怀大志,博览群书;有这样一位诗人,他屡受排挤,报国无门;有这样一位诗人,他独上高楼,难寻知音。

于是他百感交集,不禁悲从心中来,写下了一首千古绝唱的诗。

今天我们一起走进唐代诗人陈子昂的内心世界。

基础梳理1.字词清单(1)生字注音怆.然(chuàng)涕.(tì)(2)理解词义①悠悠:形容时间的久远和空间的广大。

②怆然:悲伤的样子。

③涕:眼泪。

2.作者简介陈子昂(661—702),字伯玉,梓州射洪(今属四川)人,唐代文学家。

他是唐代诗歌革新的先驱,对唐诗发展颇有影响。

反对浮艳颓靡文风,重视散体。

有《陈伯玉集》。

3.背景探寻陈子昂是一个具有政治见识和政治才能的文人。

他直言敢谏,对武后朝的不少弊政,常常提出批评意见,但不为武则天采纳,并曾一度因“逆党”株连而下狱。

他的政治抱负不能实现,反而受到打击,这使得他心情非常苦闷。

通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。

陈子昂作为参谋,屡次向武则天进言,屡遭降职,诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼,慷慨悲吟,写下《登幽州台歌》。

整体感知这首诗的主题是什么?这首诗通过写登临幽州台的所想所感,抒发作者怀才不遇、寂寞无聊的愁苦情怀。

20古代诗歌五首1.查找相关资料,了解诗人生平及诗歌的创作背景。

2.正确、流利、有感情地朗读和背诵诗歌。

3.借助注释,初步理解古诗大意,体会作者表达的思想感情。

4.学会赏析诗歌,理解诗歌中蕴含的哲理,并能够学以致用。

第1课时《登幽州台歌》《望岳》《登飞峰》一、新课导入同学们,在我国远流长、丰富多彩的文化长河中,诗歌就像是一朵馨香独具的奇葩,永开不败。

有这样一位诗人,他胸怀大志,博览群书;有这样一位诗人,他屡受排挤,报国无门;有这样一位诗人,他独上高楼,难寻知音。

于是他们百感交集,写下了一首首千古绝唱。

今天老师将和同学们一起走进诗人们的内心世界,领略中华古诗的魅力。

二、教学新课登幽州台歌目标导学一:朗读诗歌,初步感知1.作者简介。

陈子昂(661—702),初唐著名诗人,文学家。

字伯玉,梓州射洪(今四川省射洪县)人。

他是初唐诗文革新人物之一,其诗风骨峥嵘,寓意深远,苍劲有力。

有《陈伯玉集》传世。

2.初读古诗。

学生自由读诗,教师提出要求。

①读准字音,读通诗句,注意读出诗的节奏、韵味。

读完后邻座互读,互相正音。

②检查初读情况:指名读,学生评议读得如何。

③赛读(男女小组)、齐读。

明确:在句式方面,采取了长短交错的楚辞体,注意朗读停顿,即“前/不见/古人,后/不见/者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下!”目标导学二:研读诗句,深入理解1.学生再读,教师出示自主学习要求。

①结合注释说说诗句的意思。

②你从诗句中体会到诗人怎样的思想感情?你是怎么体会到的?把你的体会读出。

③小组交流自己的体会。

2.前两句诗是从什么角度写的?“古人”指谁?“者”指谁?写出了作者怎样的境遇?明确:时间角度(前、后)。

“古人”指古代礼贤下士的明君,“者”指现代礼贤下士的明君。

“前不见”“后不见”,时间无止无休,而自己的生命短暂,自己因“不见”明君,不能施展自己的才华,功业未成,空老一生。

写出了作者生不逢时、怀才不遇(胸怀才学但生不逢时、难以施展)的境遇,表达了作者内心的愁苦之情。

20 古代诗歌五首

第1课时

[教学目标]

1.引导学生通过诵读,品味诗歌的节奏和韵律。

2.体会诗人表达的情感,理解诗歌中所蕴含的哲理。

3.背诵默写古诗词,并引导学以致用。

[教学重点和难点]

重点:联系生活实际,理解诗歌中所蕴含的哲理。

难点:体会书写的美感,并提示在写作中可以通过引用诗句增加文采。

[教学设计思路]

1.教材分析

这五首古诗词都是名篇,具有丰沛的情感且都有流传千古的名句。

《登幽州台歌中》“前不见古人,后不见来者”的感叹;《望岳》中“一览众山小”的豪迈;《登飞来峰》中“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”的慷慨;《游山西村》中“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的豁达;以及《己亥杂诗》中“化作春泥更护花”的无私,都值得在教学中去引导学生细致品读。

2.学情分析

(请按学生的实际情况进行补充)

3.教学方法

诵读法、感悟法、合作探究法

[教学过程]

一、新课导入

(一)直接导入

中国是一个古老的诗的国度,历代优美的诗词是文学宝库中一颗颗璀璨的明珠。

这些诗词精品不仅语言隽美,而且意境深远;它们有的饱含作者深挚的情感,有的蕴含着深刻的哲理,因此千百年来广为传诵,成了流传千古的名篇。

我们今天就来品读五首精美的古诗。

(二)知识预览

1.作者简介

1 / 12。