中国建筑史第六章:宋式大木作类型

- 格式:ppt

- 大小:2.79 MB

- 文档页数:43

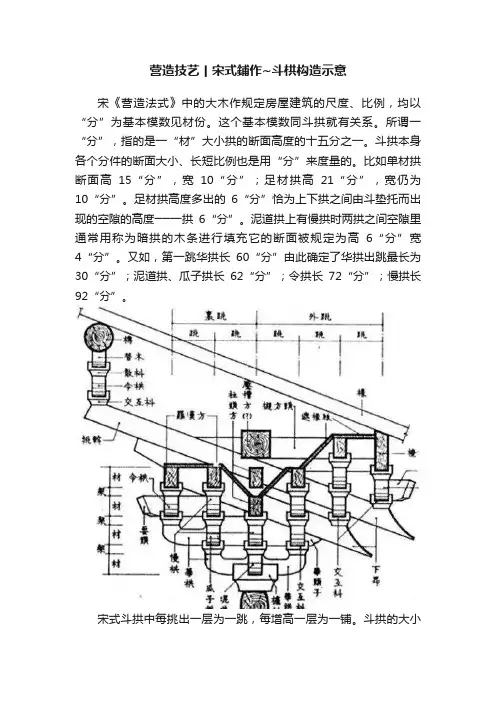

营造技艺丨宋式鋪作~斗栱构造示意宋《营造法式》中的大木作规定房屋建筑的尺度、比例,均以“分”为基本模数见材份。

这个基本模数同斗拱就有关系。

所谓一“分”,指的是一“材”大小拱的断面高度的十五分之一。

斗拱本身各个分件的断面大小、长短比例也是用“分”来度量的。

比如单材拱断面高15“分”,宽10“分”;足材拱高21“分”,宽仍为10“分”。

足材拱高度多出的6“分”恰为上下拱之间由斗垫托而出现的空隙的高度──一拱6“分”。

泥道拱上有慢拱时两拱之间空隙里通常用称为暗拱的木条进行填充它的断面被规定为高6“分”宽4“分”。

又如,第一跳华拱长60“分”由此确定了华拱出跳最长为30“分”;泥道拱、瓜子拱长62“分”;令拱长72“分”;慢拱长92“分”。

宋式斗拱中每挑出一层为一跳,每增高一层为一铺。

斗拱的大小等级就是以出跳数和铺数多寡来排定次序的。

宋《营造法式》“总铺作次序”条规定:“出一跳谓之四铺作,出两跳谓之五铺作,出三跳谓之六铺作,出四跳谓之七铺作,出五跳谓之八铺作”,由此可以知道每朵斗拱的铺作数为出跳数加3即n(铺作数)=x(出跳数)+3(常数项)。

关于常数项3有多种解释。

一种是:栌斗、耍头和衬方头;一种是栌斗,最上一跳跳头上的令拱和令拱上的拱檐方或算拱方;一种是柱列中线上的方木泥道拱(单拱造时用栌斗)、慢拱(单拱造时用令拱)和罗汉方。

斗拱组合中有慢拱的称重拱没有慢拱的则称单拱;跳头上有横拱的那一跳称计心没有横拱的那一跳称偷心。

此外,还有两种不出跳的,一种叫“单斗支替”,是在栌斗上加替木以承下平拱;一种叫“把头绞项作”,是栌斗上用泥道拱承托下平拱,用于柱头上,梁与泥道拱相交出头。

还有一种最简单的出一跳斗拱,称“斗拱跳”,是梁与泥道拱交叉后出跳做为华拱,直接承托拱檐方。

它虽出一跳,但铺叠不足四层,所以有一种意见认为跳和铺的关系并不总是跳数加3为铺数;也有一种意见,认为它不足四铺,不典型,所以被排除在“总铺作次序”之外。

中国建筑史:宋式大木构架的类型课件 (一)

宋式大木构架是中国历史上一种具有代表性的建筑结构形式,享誉世界。

宋式大木构架经历了南北宋两个时期的发展和演变,成为了中国建筑史上的重要组成部分。

本文将从宋式大木构架的类型课件角度详细介绍其发展历程和特点。

一、南宋大木构架

南宋大木构架始于北宋末年,发展于南宋时期。

南宋大木构架包括了桁架、柱架、榀条等结构形式,这些结构形式在北宋时期的基础上得到了进一步发展。

桁架是南宋大木构架的重要结构组成部分,分为檩桁和柱头桁。

檩桁是平房和单跨厅堂的基本构件,而柱头桁则是双跨厅堂和大殿的基本构件。

此外,南宋大木构架的柱架也呈现出特点:柱架尺寸大,高度低,且构造复杂。

榀条则是用于进行桥梁和屋面的支撑的构件。

二、北宋大木构架

北宋大木构架是南北宋大木构架的雏型,其特点在于悬挑支撑技术和牢固结构。

北宋大木构架有着梁、柱、墩三种承重结构形式,这些结构形式的发展为南宋大木构架的出现奠定了基础。

在北宋时期,房屋的结构一般为悬挑式,悬挑的形式有控承、挽椽、梁悬、阴檐等。

此外,北宋大木构架中还存在一种古朴的结构形式——墩式建筑,墩式建筑的重要特点是房屋整体向高墩处升高,形成一种逐层翘出墩身的特点结构。

三、总结

宋式大木构架作为中国古代建筑史上的一种独特形式,有着深远的历史意义和文化价值。

宋式大木构架包括了南宋大木构架和北宋大木构架两个时期,其中南宋大木构架在北宋大木构架的基础上得到进一步的发展和演变。

总体而言,宋式大木构架具有结构稳定、工艺精湛、美观大方等特点,为后世的建筑设计师们提供了重要的启示。

宋代建筑风格宋式建筑的特点与代表作宋代是中国历史上一个文化繁荣的时期,也是中国建筑史上一个重要的时期。

宋式建筑作为宋代建筑风格的代表,其特点和代表作对于我们了解宋代建筑文化具有重要意义。

本文将以宋式建筑的特点和代表作为主线,探讨宋代建筑风格的独特魅力。

一、特点1. 注重居住者的舒适和功能性宋式建筑注重居住者的舒适和功能性,追求建筑的实用性和居住的舒适度。

它的建筑布局合理,充分考虑到不同功能区域的分配,例如起居区、饮食区和休息区等。

同时,室内布局注重通风和采光,使得建筑内部更加宜居。

2. 精致的木构结构宋式建筑以木构结构为主要特点,其构造工艺精细,结构稳固。

这种木构结构不仅可以承受地震等自然灾害,还能够适应江南地区多雨的气候特点。

宋代建筑师巧妙地运用斗拱和梁架结构,增强了建筑的稳定性和美观性。

3. 独特的屋顶风格宋式建筑的屋顶风格独特,代表之一就是“歇山顶”。

这种屋顶形状像山峰一样,两侧向上翘起,中间相连。

歇山顶不仅美观,还能够有效地排放降雨。

此外,宋式建筑还有其他屋顶形式,如歇楼顶、攒尖顶等,丰富了建筑的变化性。

4. 精美的彩绘和雕刻宋式建筑的精美彩绘和雕刻是其独特之处。

在建筑的檐口、门窗和柱子上,都有精致的彩绘和雕刻,以及各种纹饰和图案。

这些彩绘和雕刻不仅起到装饰作用,还反映了宋代人们的审美追求和文化内涵。

二、代表作1. 宋城遗址宋城遗址是位于浙江绍兴市的一处重要建筑遗址,是宋代首都临安的遗址。

这里保存了大量的宋式建筑,如岳王庙、智足道院、大慧禅寺等。

这些建筑以其典型的宋式风格和独特的艺术特点吸引了众多游客和学者前来参观和研究。

2. 王府大院王府大院是山西运城的一处典型的宋式建筑,也是中国现存最大的府邸建筑之一。

这个建筑群由数十幢建筑组成,呈现出典型的宋式建筑特点,如木构结构、歇山顶和精美的彩绘。

这个府邸建筑是宋代时期权贵的代表住所,也是了解宋代社会文化的重要窗口。

3. 林则徐纪念馆林则徐纪念馆位于福建福州,是为纪念林则徐而修建的一座建筑群。

中建史名词解释台基、踏道、栏杆、铺地P2632.叠涩:以砖石层层向外出跳之法,用于砖石建筑的出檐,或须弥座束腰上下枋的出跳,多用于塔身、台基、出桅等。

P18217.寻杖绞角造:宋以前多为通长,仅转角处或结束处立望柱。

寻杖在转角望柱上相互搭交而又伸出的作法,称为寻杖绞角造。

18.寻杖合角造:宋以前多为通长,仅转角处或结束处立望柱。

寻杖止于转角望柱而不伸出的作法,称为寻杖合角造。

◆大木式P2661.大木作:是我国木构架建筑的主要结构部分,主要包括柱、梁、枋、檩等。

同时又是木建筑比例尺度和形体外观的重要决定因素。

清式大木作分大木大式、大木小式两类。

小木作:宋代对室内装修的称法。

2.开间:我国木构架建筑正面相邻两檐柱间的水平距离,又称面阔。

各开间宽度的总和称通面阔。

建筑中各开间的名称又因位置不同而异,正中一间称明间(宋称当心间)、左右侧的称次间、再外的称梢间、最外的称尽间,九间以上的建筑增加次间数。

3.间:中国古代木架建筑把相邻两榀屋架之间的空间称为“间”,房屋的进深则以“架”数或椽数来表示。

宋《营造法式》则以椽数计进深。

4.步架:古建筑木构架中,相邻两檩中心线的水平投影距离,也简称步(进深);清代建筑木构架中,相邻两条桁(檩)之间的水平距离,称为“歩”。

宋《营造法式》称架,或椽架。

根据檩的布置和数量,常将木构架划分为若干个步架。

其中,正脊两侧的步架称脊步,檐檩内侧的步架称檐步,脊步与檐步之间的步架称金步。

木构架如有金柱,则檐柱与金柱之间的檐步,有时也称步。

5.进深/通进深:各步距离的总和或侧面各开间宽度的总和称为“通进深”,有时则用建筑侧面间数或以屋架上的椽数来表示“通进深”的,简称为“进深”。

6.缝:凡中心线均称缝,如柱列的中心线称为柱缝,槫(檩条)断面的垂直方向中心线称为槫缝,转角铺作上的斜栱斜昂称之为“斜出跳一缝”等。

7.馒头榫:柱子上端与梁结合之榫,位于柱头中线位置,榫呈方形,宽高均为柱直径的1/4~3/10,其榫根部略大,头部略小,呈方形馒头状,多见于小式做法。

宋式风格设计说明宋式风格是中国古代建筑风格中的一种,起源于北宋时期,成熟于南宋时期。

宋式风格在中国古代建筑中占有重要地位,其特点是注重平衡、和谐、典雅,以及对细节的精雕细琢。

本文将从建筑结构、装饰手法和空间布局三个方面,对宋式风格进行详细阐述。

一、建筑结构宋式建筑的结构特点主要表现在以下几个方面。

1. 重视平衡和谐:宋式建筑注重整体的平衡和谐,建筑的各个部分相互呼应,形成一种和谐的整体感。

例如,建筑的屋脊线条平直,屋檐的高度和宽度也相对稳定,给人一种稳重、平衡的感觉。

2. 木结构为主:宋式建筑大多采用木结构,利用榫卯结构将梁柱连接起来,形成稳固的建筑框架。

这种结构不仅能够承受重力和地震等外力,还能够适应中国南方多雨的气候,防止建筑发生变形。

3. 斗拱和檐柱的运用:宋式建筑中常常使用斗拱和檐柱来增加建筑的稳定性和美观性。

斗拱是指在柱子和梁之间建造一组小型的石拱,起到加强结构的作用。

檐柱则是在屋檐下方设置的柱子,不仅能够支撑屋檐的重量,还能够增加建筑的美感。

二、装饰手法宋式建筑的装饰手法注重细节和精雕细琢,体现了中国古代建筑的艺术水平和审美追求。

1. 砖雕和石雕:宋式建筑常常使用砖雕和石雕来进行装饰,例如在门楼、墙壁和屋檐等部位常常可以看到精美的砖雕和石雕作品。

这些雕刻精美的图案和纹饰,不仅能够增加建筑的美感,还能够反映当时的社会文化和艺术水平。

2. 木雕和彩绘:宋式建筑也常常使用木雕和彩绘来进行装饰,例如在建筑的梁柱、门窗和屏风等部位可以看到精美的木雕和彩绘作品。

这些装饰不仅能够增加建筑的艺术价值,还能够营造出温馨、雅致的居住环境。

三、空间布局宋式建筑的空间布局注重功能性和舒适性,体现了人们对居住环境的追求和对生活品质的重视。

1. 庭院布局:宋式建筑常常以庭院为中心,围绕庭院设置各种功能空间。

庭院不仅能够提供采光和通风的作用,还能够为居住者提供一个休闲、娱乐的场所。

2. 房间布局:宋式建筑的房间布局注重功能性和私密性的结合,例如将厅堂和卧室分开,以及将正房和厢房分隔开来。

大木作大木作,这是我国木构架的主要结构部分,由柱、梁、枋、檩等组成。

同时又是木建筑比例尺度和形体外观的重要决定因素,大木是指木构架建筑的承重部分。

简介古代木构架房屋建筑中负担结构构件的制造和木构架的组合、安装、竖立等工作的专业。

由于古代建筑是以木结构为骨干的,因此房屋的设计也归属大木作。

历史渊源由所载“攻木之工七”,可知周代木工已分工很细,以后各代分工不同。

宋代房屋的附属物平棊、藻井、勾阑、博缝、垂鱼等的制作,归,明清时则归大木作。

宋代大木作以外另有锯作,明清也归大木作。

木构架房屋建筑的设计、施工以大木作为主,则始终不变。

设计制度在唐初就已经定型化、标准化,由此产生了与此相适应的设计和施工方法。

宋中,已载有一套包括设计原则、标准规范并附有图样的材份制(即古代的模数制,见材份)。

材份制一直沿用到元末。

明初,大量营建都城宫室,已不再用材份制。

清初颁布的清工部《工程做法》基本上使用了斗口制(见),仍可看出材份制的痕迹,但在力学上已不如材份制严谨,各种构件的标准规范也无一致的准则。

实质上是旧的设计制度已被废弃,而新的设计制度还不完善。

结构形式从远古到汉代的木结构的形式迄今未能完全了解,仍在探索中。

从到商代、西周周原建筑遗址、汉代礼制建筑、石阙等,虽已有复原研究,但还都未能得出系统的结论,只能看出一些脉络:①殷商的墓室均用,后代虽不普遍使用,但在木结构发展史中却有重大木作要作用。

②自商代至战国宫殿遗址中已发掘的平面柱网布置,均纵向成行列而横向常不成行列。

据此可推断屋架构造,系以纵架为主,直至汉代仍有应用,故纵架应是早期普遍使用的构造形式。

后来,辽金时期偶然也有使用纵架承托横架的构造,那是经过改进提高的纵架。

③自开始已用栌斗作为结合柱、梁的构件,以后逐步发展成栌斗上用栱、昂等组合成铺作(见)的复杂构造形式。

现在知道最早的关于具体的结构形式的记录, 是宋代《营造法式》中的殿堂结构、厅堂结构、簇角梁结构三种。

根据现存实例,可以推断这三种结构至少在唐初即已普遍应用。

宋代的建筑结构与建筑形态建筑结构在宋时期的建筑普遍以木结构为主体框架,皇家建筑以柱梁式木结构为主,而南方以穿斗式为主。

宋时官式建筑的构架类型在《营造法式》中可分为殿堂、厅堂、余屋、斗尖亭榭这四种。

殿堂殿堂用在隆重的建筑物上,是等级最高的构架形式,一般为宫廷、官府、庙宇的主要房屋。

殿堂类建筑用殿阁式木构架,《营造法式》又将殿阁式构架分为:“单槽”、“双槽”、“分心斗底槽”、“金厢斗底槽”这四种柱网形式。

殿阁式木构架是一种层叠构架,按层次分,可上下来分为三层,上层屋顶草架,中间为铺作层,下层柱网。

厅堂厅堂的等级要低于殿堂,但也是重要建筑。

厅堂式建筑用厅堂式木构架,它的构架类型在《营造法式》中共记载有18种,而我们常将构架形式分为这五大类:(1)不用内柱、(2)1根内助,柱子居中或者偏居一侧、(3)2跟内助,对称或者不对称、(4)3三根内助,对称、(5)4跟内助,对称。

厅堂式木构架是一种混合整体构架,这种构架用法最多。

以柱梁作的结构体系为基础,吸收殿堂式的加工和装饰手法从而成为混合式木构架,兼有柱梁作结构的整体性以及殿阁式的美观性,是官式建筑中最常见的木架类型。

余屋余屋为殿堂和厅堂这两类以外的次要房屋。

余屋用柱梁作木构架。

柱梁作为一种整体构架,柱和梁直接结合或者柱上安装栌斗和替木的“单斗只替”的做法。

楼阁另外楼阁木构架,分为两种:层叠构架楼阁、混合整体构架楼阁。

建筑形态宋时期的建筑可分为:宫殿、坛庙、陵墓、园林、府邸、民居这几大类。

再将建筑以形态来,分可分为:建筑群体、建筑组合体、单体建筑、阁楼等。

宫殿、坛庙建筑群体北宋:山西太原晋祠圣母殿、河南登封少林寺初祖庵、宁波保国寺大殿。

南宋:苏州玄妙观三清殿。

山西太原晋祠圣母殿河南登封少林寺初祖庵苏州玄妙观三清殿建筑组合体主体建筑可分为:单檐、重檐、多层楼阁。

除一般的单体建筑外,宋代盛行主体建筑四周加建附加建筑。

附加于四周的建筑规模均小于主体建筑,起烘托主体作用。

中建史名词解释台基、踏道、栏杆、铺地P2632.叠涩:以砖石层层向外出跳之法,用于砖石建筑的出檐,或须弥座束腰上下枋的出跳,多用于塔身、台基、出桅等。

P18217.寻杖绞角造:宋以前多为通长,仅转角处或结束处立望柱。

寻杖在转角望柱上相互搭交而又伸出的作法,称为寻杖绞角造。

18.寻杖合角造:宋以前多为通长,仅转角处或结束处立望柱。

寻杖止于转角望柱而不伸出的作法,称为寻杖合角造。

◆大木式P2661.大木作:是我国木构架建筑的主要结构部分,主要包括柱、梁、枋、檩等。

同时又是木建筑比例尺度和形体外观的重要决定因素。

清式大木作分大木大式、大木小式两类。

小木作:宋代对室内装修的称法。

2.开间:我国木构架建筑正面相邻两檐柱间的水平距离,又称面阔。

各开间宽度的总和称通面阔。

建筑中各开间的名称又因位置不同而异,正中一间称明间(宋称当心间)、左右侧的称次间、再外的称梢间、最外的称尽间,九间以上的建筑增加次间数。

3.间:中国古代木架建筑把相邻两榀屋架之间的空间称为“间”,房屋的进深则以“架”数或椽数来表示。

宋《营造法式》则以椽数计进深。

4.步架:古建筑木构架中,相邻两檩中心线的水平投影距离,也简称步(进深);清代建筑木构架中,相邻两条桁(檩)之间的水平距离,称为“歩”。

宋《营造法式》称架,或椽架。

根据檩的布置和数量,常将木构架划分为若干个步架。

其中,正脊两侧的步架称脊步,檐檩内侧的步架称檐步,脊步与檐步之间的步架称金步。

木构架如有金柱,则檐柱与金柱之间的檐步,有时也称步。

5.进深/通进深:各步距离的总和或侧面各开间宽度的总和称为“通进深”,有时则用建筑侧面间数或以屋架上的椽数来表示“通进深”的,简称为“进深”。

6.缝:凡中心线均称缝,如柱列的中心线称为柱缝,槫(檩条)断面的垂直方向中心线称为槫缝,转角铺作上的斜栱斜昂称之为“斜出跳一缝”等。

7.馒头榫:柱子上端与梁结合之榫,位于柱头中线位置,榫呈方形,宽高均为柱直径的1/4~3/10,其榫根部略大,头部略小,呈方形馒头状,多见于小式做法。

中国建筑史填空选择练习题填空1、最早的木构建筑,山西五台山南禅寺大殿2、最早地面砖构建筑,河南登封嵩岳寺塔3、三朝五门的三朝:外朝、治朝、燕朝;五门:皋、库、雉、应、路4、东西堂,汉开始的朝会制度大朝居中,两侧为常朝。

汉代开东西堂制之先河,晋、南北朝(北周出外)均行东西堂制。

隋及以后均行三朝纵列之周制。

5、里坊制解体于宋,市肆制取代6、秦汉陵体称方上制,唐开始盛行“因山为陵”7、石窟寺主要形制塔院式、佛殿式8、琉璃瓦技艺北魏从西亚传入。

9、古代建筑抗震机理取决于榫卯,相当于一个铰接点10、宋用材制度,材&份,斗拱,拱高拱宽11、清代官式建筑最高等级,四等斗口用于城楼12、近代透视法则,清时意大利郎士宁传入13、二十世纪五十年代在浙江余姚发现的,我国最早运用的木构形式13、都市居住划分单元汉:闾里;唐:坊14、清紫禁城正门:午门,形制:阙15、秦始皇陵台底边长350米,陵体:方上16、阿以旺,新疆维吾尔族住宅,大厅17、现有最大木构殿堂:明十三陵棱恩殿,北京故宫太和殿18、现存最早木构厅堂:山西五台山南禅寺大殿;最早砖建筑:河南登封嵩岳寺塔19、匠师鼻祖,鲁班,春秋20、我国封建社会最完整建筑书籍,宋《营造法式》(单位:材,分8等),清《工程做法》(单位:斗口,分11等)21、现存最早密檐砖塔,嵩岳寺塔,北魏22、赵县安济桥,隋,李春23、现存最早木塔,应县释迦塔24、清明上河图,宋,张择端,宋朝京城汴梁,取消夜禁制、里坊制22、最早城市规划理论,考工记23、推山(庑殿顶),收山(歇山)24、广州中山纪念堂、南京中山陵,吕彦直,传统复兴风格25、五大古都,六大古都26、城池保存最好的,西安明城墙27、中国古建屋顶色彩等级,最高:黄,最低:黑28、屋顶等级颜色,最高;黄,最低:黑,清皇室彩画,和玺彩画,旋子彩画29、宋构最小模数单位,材,11等30、中国砖石技术成熟于明,主要用于长城和民居31、宋,米沛,湖石之美:漏瘦皱透32、宋辽金木楼结构,上下层连接:叉柱造33、结构抗震:斜撑34、我国最早佛寺,东汉,洛阳白马寺35、现存最早佛塔,北魏,嵩岳寺塔37、南北朝,梭柱造;宋,大量使用琉璃瓦;最高等级建筑基座,须弥座,印度传入40、20世纪20年代,“中国固有形式之复兴”41、20世纪20年代,装饰艺术风格:上海沙逊大厦、上海中国银行42、主要屋顶形式尊卑,庑殿-歇山-悬山-硬山42、首批中国建筑师,美宾西法尼亚大学,现代派43、中国最早建筑研究团体,中国营造学社,20世纪30年代,朱启钤(社长),刘敦桢(文献部长),梁思成(法式部长)44、山野特色皇家园林:河北承德避暑山庄44、北魏始建佛塔,楼阁式45、正面相邻两檐柱间距,面阔;两端檐柱间距,通面阔46、步,通进深举架(举折):举,是屋架的高度,常按建筑的进深与屋面材料而定。

大木作整理完整版-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第一部分:大木作解析一、“大木作”释义:指建筑一切骨干木架总称,剩余装修部分称小木作。

二、“大木作”在中国木建筑中的核心地位:它是建筑的主要结构。

它掌控了整个建筑的等级、规模和尺度。

它是千变万化的建筑造型的基础一、材分制:宋——材分八等;清——分十一等斗口二、大木作结构类型:抬梁、穿斗和井干(han)三、大木作主要构件:柱-梁-枋-檩-椽及其相互关系四、斗栱五、殿堂造与厅堂造六、举折与举架/提栈七、庑殿推山与歇山收山大木作含义有三:1、建筑物主要木构架;2、做大木构架的工种;3、大木构架的营造技艺。

大木作和小木作意义相对小木作也称为装折,是除了主要木构架以外的室内分隔、装饰装修的木结构。

如天花、隔断等。

四、大木作的关键内容:1、制度和文化;2、大木作的营造技艺;一:制度和文化(可以不看,90%不考)✧官式和民间营造的相互影响官式中的民间因素明代官式与江南的渊源关系✧模数化设计施工✧贵柔的体系✧柔性的结构✧柔曲的外形✧柔糜的装修、色彩✧七、庑殿推山与歇山收山✧一、材分制:✧宋——材分八等;✧清——分十一等斗口(前三等无实例)✧材分制最大的作用是实现了构件的模数化。

二、大木作结构类型:✧1、抬梁式✧2、穿斗式✧3、井干式三、大木作主要构件:✧柱-梁-枋-檩-椽梁:宋称梁或栿,(几椽栿按其所承的椽数而定)清称梁,(几架梁按其所承檩数而定)乳栿:长两椽架的梁。

平梁:梁架中最上一层梁栿,长二架椽。

宋木梁长宽比=3:2,出头样式有批竹梁头、蚂蚱头等角梁——翼角做法:江南做法及特点:嫩戗发戗:檐口平直,角部基本不起翘,仅戗脊在近屋角处向上反翘,构造简单;实例:苏州拙政园绣绮亭和怡园小沧浪亭。

水戗发戗:枋(宋称阑额):大额枋(阑额)-小额枋(由额)、由额垫板檐枋平板枋(宋称普拍枋):平置于阑额之上,用以承托斗栱的构件联系屋架的檩下枋、垫板(联系梁头):金枋、脊枋;金垫板、脊垫板随梁枋:随梁下的柱间枋料穿插枋:无斗栱大木檐廊梁下的枋料檩(宋称榑,清有斗栱之大式用桁)檩的名称:◆脊桁(檩)-脊榑;◆上金桁(檩)-上平榑、中金桁(檩)-中平榑、下金桁(檩)-下平榑;◆正心桁(檐檩)-牛脊榑(承椽方)、挑檐桁-撩风榑(撩檐方)相关构件:◆生头木:宋代放置在榑背上,使屋面纵轴方向略呈曲面升起。

大木作2.1.1 殿堂型、殿阁型构架◆多用于大型殿屋。

主要特点: A) 全部构架按水平分为柱网层、铺作层、屋架层,自下而上,逐层垒叠。

B) 柱网层:外柱与内柱等高,各柱头之间以阑额联结(开间方向的),柱角以地栿联结。

C) 铺作层:各铺作以柱头枋、明乳栿等拉接,形成强固的水平网架,起到保持构架整体稳定性和均匀传递荷载的作用。

D)屋架层:由草栿、矮柱层层架立,榑缝位置和柱缝可以对齐,也可以错位。

E)平面形式:均为整齐的长方形。

定型为四种分槽形式:分心槽、单槽、双槽、金厢斗底槽。

F)殿堂型层叠柱网层、铺作层,即成殿阁型。

◆殿堂型构架有良好的稳定性,但做法复杂,宋元以后趋于淘汰1.殿堂式:结构上有三个水平层:A.内外柱同高的闭合矩形柱网B.斗拱梁等构件组成的铺作层C.屋架层三、各部分构件A) 承重兼联系构件(各类柱、梁、檩)B)联系兼承重构件(垫、枋类构件)C) 斗栱3.2.1 宋:称梁或栿几椽栿(按其所承的椽数而定)乳栿connecting beam :长两椽架的梁。

位置与清式建筑中的挑尖梁或抱头梁相当。

在殿堂结构中,置于内柱与檐柱柱头上,与斗拱结合成一个结构整体。

在厅堂结构中、一端插入内柱柱身,另一端与檐柱柱头斗拱结合。

尾端置于梁架上,并与梁架丁字相交的乳袱,又称丁栿。

在有平棊(平闇)的建筑中,又分为明乳袱与草乳袱,草乳袱承上部结构及屋盖的重量,明乳袱做成月梁状,只承平棊(平阊)的重量。

平梁2-rafter beam:梁架中最上一层梁栿,长二架椽。

剳(zhá)牵short connecting beam :长仅一架椽。

宋木梁长宽比=3:2,出头样式有批竹梁头、蚂蚱头等3.3.2 相关构件:〃〃生头木:宋代放置在榑背上,使屋面纵轴方向略呈曲面升起〃〃替木(短枋木,唐宋托榑常用替木)〃〃襻间(长素枋结合替木和斗栱组成支撑,承托于平榑或脊榑下。

主要功能是襻拉相邻梁架使之联为一体。

有两材襻间、单材襻间、捧节令栱、实拍襻间等。