侧向余宽与余宽C值——道路设计中规范要点解析共78页文档

- 格式:ppt

- 大小:9.23 MB

- 文档页数:78

公路隧道设计规范公路隧道设计规范(JTG D70-2004)1 总则 (1)2 主要术语与符号 (2)3 隧道调查及围岩分级 (5)4 总体设计 (11)5 建筑材料 (17)6 荷载 (22)7 洞口及洞门 (25)8 衬砌结构设计 (27)9 结构计算 (33)10 防水与排水 (40)11 小净距及连拱隧道 (42)12 辅助通道 (44)13 辅助工程措施 (48)14 特殊地质地段 (51)15 隧道内路基与路面 (54)16 机电及其它设施 (68)附录A围岩分级有关规定 (60)附录B隧道标准内轮廓 (63)附录C型钢特性参数表 (65)附录D释放荷载的计算方法 (69)附录E浅埋隧道荷载的计算方法 (71)附录F偏压隧道衬砌荷载的计算方法 (74) 附录G明洞设计荷载的计算方法 (75)附录H洞门土压力荷载的计算方法 (77) 附录I荷载结构法 (78)附录J地层结构法 (80)附录K钢筋混凝土受弯和受压构件配筋量计算方法 (88)附录L本规范用词说明 (94)在编制过程中,编制组对全国已建和在建的公路隧道进行了较广泛的调查研究,搜集并分析了大量设计文件、工程报告、营运管理报告,就有关专题进行了研究,并听取了全国有关设计院和专家的意见。

考虑到我国公路隧道技术起步较晚,其经验和基础性工作不足,因此在我国经验的基础上又采用或借鉴了国外公路隧道的成功经验和先进技术。

本次修订中,充分考虑了与其它相关标准、规范的协调性,并保持一致。

同时,在全面修订的原则下,尽量按原《规范》的风格编排撰写。

本次修订的重点为调查、围岩分类、总体设计、锚喷支护与衬砌、洞口段工程、结构计算、特殊构造设计、特殊地质地段设计等,并增加了三车道隧道、连拱隧道和小净距隧道等内容。

关于强制性条款《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004)中第1.0.3、1.0.5、1.0.6、1.0.7、3.1.1、3.1.3、7.1.2、8.1.2、10.1.1、15.1.1、15.1.2、16.1.1条为强制性条款,必须按照国家有关工程建设标准强制性条文的有关规定严格执行。

道路勘测设计20151、设计速度:是指当天气条件良好、交通密度小、汽车运行只受道路本身条件(几何要素、路面、附属设施等)的影响时,中等驾驶技术的驾驶员能保证安全舒适行驶的最大行驶速度.2、动力因数:某型汽车在海平面高程上,满载情况下单位车重所具有的有效牵引力(又称单位车重所具有的潜力).3、行车视距:汽车行驶时,发现前方路面上有障碍物或迎面来车,能及时采取措施,避免相撞,此时汽车眼公路路面行驶所需的最小必须安全距离4、平均纵坡:指一定长度的路段纵向所克服的高差与路线长度之比,是为了合理运用最大纵坡、坡长及缓和坡长的规定以避免设计成合法不合理的“台阶式"纵断面线形。

5、自然展线:以适当的坡度,顺自然地形,绕山嘴、侧沟来延展距离,克服高差。

6、横向力系数:用单位车重的横向力来衡量稳定性程度7、合成坡度:由纵坡与横坡组合成的坡度。

8、冲突点:来自不同行驶方向的车辆以较大的角度相互交叉的地点。

9、临界车速:汽车稳定运行的极限最小速度。

10、临界标高:隧道造价和路线造价总和最小的过岭标高。

11、识别距离:为保证车辆安全顺利通过交叉口,应使驾驶员在交叉口前的一定距离能识别交叉口的存在及交通信号和交通标志等,这一距离称为识别距离。

12、部分互通式立交:相交道路的车流轨迹线之间至少有一个平面冲突点的交叉13、完全互通式立交:相交道路的车流轨迹线全部在空间分离的交叉14、服务水平:为了说明公路交通负荷状况,以交通状态为划分条件,定性的描述交通流从自由流、稳定流到饱和流合强制流的变化阶段。

15、缓和曲线:设置在直线和圆曲线之间或半径相差较大的两个转向相同的圆曲线之间的一种曲率连续变化的曲线。

16、超高:为抵消车辆在平面曲线路段上行驶时所产生的离心力,将路面做成外侧高内侧低的单向横坡形式.17、城市道路网的结构形式:方格网式、环形放射式、自由式、混合式18、道路平面线形三要素:直线、圆曲线、缓和曲线19、各级公路的视距要求:(1)各级公路都应保证停车视距;(2)二三四级公路视距不得小于停车视距的两倍;(3)对向行驶的双车道公路要求有一定比例的路段保证超车视距(4)在交通量不大的低等级公路上,对于不能保证会车视距的路段也可以采取其它的措施以防止碰车事故的发生.如:在路中心划线或设置高出路面的明显标志带,强调“各行其道”、“靠右边走”、“转弯鸣号”。

道路交通设计说明1. 背景该道路交通设计说明旨在规划和设计道路交通系统,以确保交通安全和交通流畅。

通过合理布置道路标志、线条和交通信号设施,确保驾驶员、行人和其他道路使用者的安全,提高道路交通效率。

2. 设计原则在进行道路交通设计时,遵循以下原则是必要的:- 安全性:确保交通系统设计能够最大程度地减少事故风险,保护道路使用者的生命和财产安全。

- 通行能力:提高道路通行能力,减少交通拥堵和延误,增加道路的运输效率。

- 可持续性:将可持续发展原则融入道路交通设计,考虑交通对环境的影响,并采取相应的措施减少负面影响。

3. 设计要素道路交通设计包括以下要素的考虑:- 道路布局:合理规划道路的位置和长度,确保道路的流线性和通行能力。

根据道路功能和使用目的,进行分级和规划。

- 路面设计:选择适宜的路面材料和结构,确保路面平整、耐久,并提供良好的抗滑性和驾驶舒适性。

- 标线和标牌:根据道路的功能和使用要求,设置合适的标线和标牌,以提供清晰的导航和交通规则提示。

- 交通信号设施:根据路通流量和道路功能,设置合理的交通信号灯和信号控制设备,确保交通流畅和安全。

- 行人设施:在道路两侧设置人行道和人行过街设施,以提供安全和便捷的行人通行条件。

4. 设计流程进行道路交通设计时,需遵循以下流程:- 需求分析:了解道路使用需求和目标,明确设计的目的和功能要求。

- 数据收集:收集相关道路和交通信息,包括交通流量、事故记录、道路气候等。

- 方案选定:根据需求和数据分析,选择适合的道路交通设计方案。

- 设计细化:详细规划道路布局、标线、标牌、交通信号设施、行人设施等。

- 安全评估:对设计方案进行安全评估和风险分析,确保设计方案符合安全标准。

- 方案修改:根据安全评估结果,对设计方案进行修改和完善。

- 最终设计:完成最终的道路交通设计,并进行设计文件的准备和归档。

5. 结论本文档介绍了道路交通设计的背景、原则、要素和流程。

在进行道路交通设计时,建议始终遵循安全、通行能力和可持续发展的原则,综合考虑道路布局、路面设计、标线和标牌、交通信号设施以及行人设施等要素。

道路勘测设计重点总结道路勘测设计重点总结第一章绪论1、道路的分类:公路、城市道路、厂矿道路、林区道路、乡村道路。

2、公路等级的划分:高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路。

3、城市道路等级的划分:快速路、主干路(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)、次干路(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)、支路(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)。

(Ⅰ级—大城市;Ⅱ级—中等城市;Ⅲ级—小城市。

)4、公路主要技术指标:一定数量的车辆在车道上以一定的计算行车速度行驶时,对路线和各项工程的设计要求。

5、路面结构组成及各组成的功能:组成:面层、基层、土基。

功能:面层:直接承受行车荷载的垂直力、水平力、以及车身后所产生的真空吸力的反复作用。

基层:主要承受面层传递的车轮垂直力的作用,并把它扩散到垫层和土基。

土基:6、勘测设计阶段的划分:(1)一阶段设计:路线视察、设计任务书、一次定测、一阶段施工图设计、施工图预算。

(2)两阶段设计:可行性研究、设计任务书、初测、初步设计、设计预算、定线测量、施工图设计、施工图预算。

(3)三阶段设计:预可研、可行性研究、设计任务书、初步设计、技术设计、施工图设计。

7、重要概念:(1)公路:连接城市、乡村和工矿基地等,主要供汽车行驶,具备一定技术和设施的道路。

(2)城市道路:在城市范围内,供车辆及行人通行的,具备一定技术条件设施的道路。

(3)计算行车速度:又称设计车速,在具有控制性的路段上(如弯道、坡道),具有中等驾驶水平的驾驶员,在天气良好、低交通密度时,安全顺适行驶所能维持的最大速度。

(4)AADT:(年平均日交通量)代表着一年内所有日交通量的平均值,可反应出一年中大部分时间的交通流趋势。

(5)设计高峰小时交通量:高峰小时交通量是指在1h为单位进行连续若干小时调查所得结果中,交通量最大的小时交通量。

(6)通行能力:在正常可接受的运行速度、行车舒适、车辆无阻碍条件下,单位时间内通过道路上某一断面处的最大车辆数。

(7)城市道路红线:指城市道路用地的分界控制线,红线间的宽度为道路的用地范围。

公路兼市政道路设计要点分析摘要:城市发展,交通先行。

当前我国正处在城市建设进程的快速发展期,撤县设区、设经济开发区等都表明城市在不断向外扩张。

越来越多的公路开始纳入城乡规划的范围内,导致公路在满足城际或区域交通功能的基础上,作为城市规划路网的一部分,应同时具备一定的市政功能,以满足城市发展的需要。

关键词:公路兼市政道路;设计要点;分析1总体设计思路公路兼市政道路顾名思义本质上是公路,但同时又兼具市政道路的相关功能,它包括兼有市政功能的新建公路和既有公路的市政化改造。

设计时应在深入研究可研阶段成果的基础之上,充分理解项目的性质和特点,从总体出发确定合理的方案和技术标准。

首先,应当明确项目的性质,即新建还是改扩建,公路的等级、设计速度等;其次,明确项目全线是否按统一标准来设计,或分段而定(例如部分路段完全按城市道路标准进行设计),这将在后续设计各阶段中影响到各专业对于指标的选取。

根据以往经验,公路兼市政道路在设计时应以《公路路线设计规范》(JTGD20—2017)(以下简称“公路规范”)为主,并结合《城市道路路线设计规范》(CJJ193—2016)(以下简称“市政规范”)择优取值。

2标准横断面确定2.1分隔带公路规范中有明确规定,一级公路整体式路基必须设置中间带,二、三、四级公路则无要求;非机动车、行人密集公路和城市出入口公路,可根据需要设置侧分隔带、非机动车道和人行道,其宽度视实际情况而定。

相比在市政规范中,两幅路和四幅路设有中间分车带,三幅路和四幅路设有两侧分车带,而路幅的选取亦与道路等级相关。

因此,设计时应根据公路的等级确定是否设置中央分隔带,侧分隔带设置与否以及采取的隔离设施的形式应当参照可研报告或实际需要来进行合理选择。

在一级公路兼市政道路设计时,中央分隔带宜采用路缘石加绿化带的形式;在某些设计速度较低的一级公路(v≤60km/h),亦可采用分隔栏杆加双黄线或间隔景观设施的方式进行对向隔离。

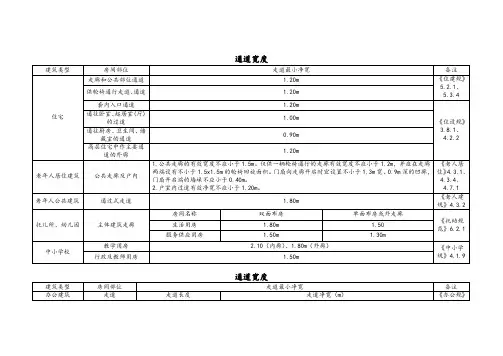

机动车道宽度相关条文:《城市项目规范》3.4.4,《城市设计规范》5.3.2,《城市路线规范》5.3.2《城市项目规范》【3.4.4】机动车道宽度应符合下列规定:1 一条机动车道的最小宽度应按设计车辆类型、设计速度及交通特性,综合考虑通行安全性、道路条件等因素确定。

2 机动车道路面宽度应包括车行道宽度及两侧路缘带宽度。

当路面中设置分隔设施时,应包括分隔设施宽度。

《城市设计规范》【5.3.2】机动车道宽度应符合下列规定:1 一条机动车道最小宽度应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2 一条机动车道最小宽度分隔物或双黄线分隔对向交通时,机动车道路面宽度还应包括分隔物或双黄线的宽度。

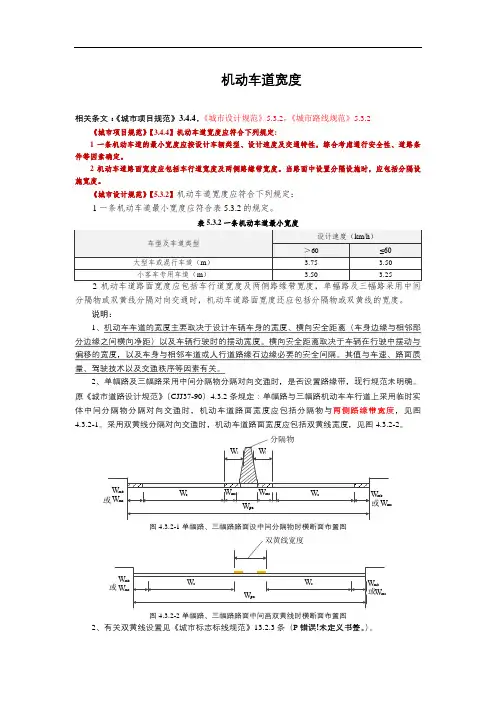

说明:1、机动车车道的宽度主要取决于设计车辆车身的宽度、横向安全距离(车身边缘与相邻部分边缘之间横向净距)以及车辆行驶时的摆动宽度。

横向安全距离取决于车辆在行驶中摆动与偏移的宽度,以及车身与相邻车道或人行道路缘石边缘必要的安全间隔。

其值与车速、路面质量、驾驶技术以及交通秩序等因素有关。

2、单幅路及三幅路采用中间分隔物分隔对向交通时,是否设置路缘带,现行规范未明确。

原《城市道路设计规范》(CJJ37-90)4.3.2条规定:单幅路与三幅路机动车车行道上采用临时实体中间分隔物分隔对向交通时,机动车道路面宽度应包括分隔物与两侧路缘带宽度,见图4.3.2-1。

采用双黄线分隔对向交通时,机动车道路面宽度应包括双黄线宽度,见图4.3.2-2。

图4.3.2-1 单幅路、三幅路路面设中间分隔物时横断面布置图图4.3.2-2 单幅路、三幅路路面中间画双黄线时横断面布置图2、有关双黄线设置见《城市标志标线规范》13.2.3条(P错误!未定义书签。

)。

《城市路线规范》【5.3.1】机动车道宽度应符合下列规定:1 一条机动车道最小宽度应符合表5.3.1(略)的规定。

2 机动车道路面宽度应为机动车道宽度及两侧路缘带宽度之和。

3 单幅路及三幅路采用中间分隔物或交通标线分隔对向交通时,机动车道路面宽度还应包括分隔物或交通标线的宽度。

说明:中括号内为书上相关内容,仅供参考。

第一章☐设计速度设计速度(又称计算行车速度),是指当气候条件良好、交通密度小、汽车运行仅受道路本身条件(几何要素、路面、附属设施等)的影响时,中等驾驶技术的驾驶员能够安全顺适行驶时的最大行车速度。

【设计速度是决定道路几何形状的基本依据,道路的曲线半径、超高、视距等直接与设计速度有关。

】☐运行速度运行速度是指中等技术水平的驾驶员在良好的气候条件、实际道路状况和交通条件下所能保持的安全速度。

通常采用测定的第85百分位行驶速度作为运行速度。

☐设计小时交通量将一年中所有8760个小时的交通量(双向)按其与年平均日交通量的百分数大小顺序排列并绘成曲线,取第20~40位(通常取第30位)的小时交通量作为设计小时交通量。

☐通行能力通行能力是指在一定的道路、环境和交通条件下,单位时间内道路某个断面上所能通过的最大车辆数,是特定条件下道路能承担车辆数的极限值,用辆/小时(pcu/h)表示。

通行能力分为基本通行能力、可能通行能力和设计通行能力三类。

☐城市道路红线道路红线是指城市道路用地和城市建筑用地的分界控制线。

【红线之间的宽度即为道路用地范围,称之为道路建筑红线宽度或路幅宽度。

】☐道路建筑界限道路建筑界限是为保证车辆和行人正常通行,规定在道路的一定高度和宽度范围内不允许有任何建筑设施及障碍物侵入的空间范围。

【道路建筑界限又称净空,由净高和净宽两部分组成。

】第二章☐直线的最大长度【合理的直线长度应根据驾驶员的心理反应和视觉效果确定,但目前这一问题尚在研究中,各国普遍从经验出发,根据调查结果规定直线的最大长度。

由于我国地域辽阔、地形差异较大,很难作出统一规定,故未对直线的最大长度作出规定。

】☐直线的最小长度同向:【当以直线连接两曲线时,若直线过短则会在视觉上造成反弯的错觉,破坏了线性的连续性。

】《公路路线设计规范》(简称《规范》)规定:当设计速度≥60km/h时,同向曲线间的直线最小长度(以m计)以不小于设计速度(以km/h计)的6倍为宜。

总694期第三十二期2019年11月河南科技Henan Science and Technology道路工程中侧向余宽的常见问题及改进建议陈艺1刘厚军2(1.南京高等职业技术学校,江苏南京210019;2.中铁大桥勘测设计院集团有限公司,湖北武汉430056)摘要:侧向余宽是指从行车道边缘至路旁障碍物所应保持的横向距离。

因对侧向余宽的认识不足,侧向余宽缺失成为一些路段的常见问题,给道路行驶安全留下隐患。

本文研究了驾驶行为对侧向余宽的需求,梳理了我国有关规范对侧向余宽的要求,分析了道路工程中侧向余宽的常见问题并提出了改进意见。

关键词:侧向余宽;交通安全;路基;桥梁;隧道中图分类号:U491.5文献标识码:A文章编号:1003-5168(2019)32-0115-05Common Problems and Improvement Suggestions forLateral Margin in Road EngineeringCHEN Yi 1LIU Houjun 2(1.Nanjing Technical Vocational College ,Nanjing Jiangsu 210019;2.China Railway Major Bridge Reconnaissance &DesignInstitute Co.,Ltd.,Wuhan Hubei 430056)Abstract:Lateral residual width refers to the lateral distance that should be maintained from the edge of the roadway to the obstacles along the roadside.Due to the lack of understanding of the lateral surplus,the lack of lateral residual width has become a common problem in some road sections,leaving hidden dangers to road safety.This paper studiedthe demand of driving behavior for lateral margin,combs the requirements of China's relevant norms for lateral mar⁃gin,analyzed the common problems of lateral margin in road engineering and put forward suggestions for improvement.Keywords:lateral residual width ;traffic safety ;subgrade ;bridge ;tunnel 侧向余宽是指从行车道边缘至路旁障碍物所应保持的横向距离。