紫砂陶刻——书法与陶艺孕育的明珠

- 格式:pdf

- 大小:152.17 KB

- 文档页数:2

- 60 -2023年 第6期最初紫砂陶器上的纹饰都是通过绳印、模印来进行雕刻的。

陶刻工艺就在绳印、模印的基础上不断发展演变。

紫砂陶刻工艺是现代紫砂陶艺术品雕刻和装饰的主要工艺之一,以刀替笔,将书法、诗歌、绘画、雕塑等融入整个系统当中,并通过刀法的速度、力量大小、浮沉、宽窄、利钝,来实现各种类型的雕塑装饰。

紫砂陶刻,是所有装饰中最具代表性、最富有创造力的工艺制作手法,具有浓郁的中国民族传统特色和中华传统文化底蘊。

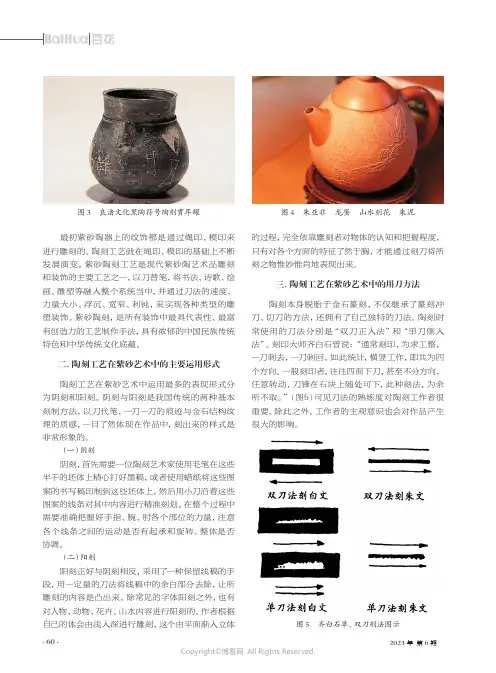

二、陶刻工艺在紫砂艺术中的主要运用形式陶刻工艺在紫砂艺术中运用最多的表现形式分为阴刻和阳刻。

阴刻与阳刻是我国传统的两种基本刻制方法,以刀代笔,一刀一刀的痕迹与金石结构纹理的质感,一目了然体现在作品中,刻出来的样式是非常形象的。

(一)阴刻阴刻,首先需要一位陶刻艺术家使用毛笔在这些半干的坯体上精心打好墨稿,或者使用蜡纸将这些图案的书写稿印制到这些坯体上,然后用小刀沿着这些图案的线条对其中内容进行精准刻划。

在整个过程中需要准确把握好手指、腕、肘各个部位的力量,注意各个线条之间的运动是否有起承和旋转、整体是否协调。

(二)阳刻阳刻正好与阴刻相反,采用了一种保留线稿的手段,用一定量的刀法将线稿中的余白部分去除,让所雕刻的内容是凸出来。

除常见的字体阳刻之外,也有对人物、动物、花卉、山水内容进行阳刻的。

作者根据自己的体会由浅入深进行雕刻,这个由平面渐入立体的过程,完全依靠雕刻者对物体的认知和把握程度,只有对各个方面的特征了然于胸,才能通过刻刀将所刻之物惟妙惟肖地表现出来。

三、陶刻工艺在紫砂艺术中的用刀方法陶刻本身脱胎于金石篆刻,不仅继承了篆刻冲刀、切刀的方法,还拥有了自己独特的刀法。

陶刻时常使用的刀法分别是“双刀正入法”和“单刀侧入法”。

刻印大师齐白石曾说:“通常刻印,为求工整,一刀刺去,一刀刺回,如此统计,横竖工作,即共为四个方向。

一般刻印者,往往四面下刀,甚至不分方向,任意转动,刀锋在石块上随处可下,此种刻法,为余所不取。

浅谈紫砂陶刻的发展与历史作者:金伯兵来源:《戏剧之家》2017年第12期【摘要】紫砂艺术有500年历史,在其发展历程中,经历了无数的风雨,但是,如今紫砂陶刻艺术依然受到很多人的追捧和推崇,宜兴作为“瓷器之国”,它的紫砂陶刻艺术闻名遐迩。

紫砂陶刻的艺术价值在于将哲学观、价值观和审美观结合起来,而且其内涵丰富,包括了文人墨客的绘画艺术、书法艺术等,具有极高的文化价值。

【关键词】紫砂陶刻;发展;历史;审美观;艺术中图分类号:J29 文献标志码:A 文章编号:1007-0125(2017)11-0194-01陶刻,是紫砂艺术中的主要表现手法,也是紫砂艺术中重要的组成部分。

它是集书法、绘画、金石、文学修养为一体的综合艺术,紫砂陶刻有着多种表现手法和运用手段。

陶刻作为一门艺术,可以在一个普通的盆、壶、碗上雕刻各种图案,包括文字和绘画,使其变为有价值和意义的艺术品,这就是紫砂陶刻的真正意义所在。

早期的陶刻艺人精通书法、绘画,在文学方面有着很高的造诣,为世人留下了众多的紫砂陶刻精品。

一、紫砂陶刻的历史中国的紫砂陶刻产生于新石器早期,距离现在已经有八千多年的历史了。

紫砂陶刻的装饰方法,由原来的绳印、模印到刻纹饰,紫砂陶刻就是在这个基础上发展而来的,它的变化也是有迹可循的。

紫砂陶刻以刀代笔,将传统文化中的书法、绘画、金石、篆刻等艺术融合为一体,彰显儒雅的笔墨丹青,体现了文人骚客的艺术境界和对陶器的热爱。

每一个制作紫砂陶刻的文人或艺术家都有一颗热爱艺术的心。

紫砂的装饰要“因壶而别”,根据紫砂的材质特色和壶的造型特点进行设计创作,为我们展现了一批又一批优秀的作品。

自陈鸿寿开创了陶刻壶铭新风之后,又有一批文人墨客不断对陶刻艺术进行发展和创新,我国的陶刻艺术迎来了发展高峰期。

二、紫砂陶刻的发展在陶刻中彰显书法的魅力,在书法中衬托陶刻的韵味,这就是陶刻与书法的关系,非常简明扼要地向我们介绍了它们之间的关系。

陶刻艺人也是钟爱书法之人,他们在制作完陶器之后,往往要对陶器进行美化,要么是篆刻绘画,要么是书法,他们认为,书画代表了其情感寄托,而且还能够彰显和表现紫砂陶器作品的个性和气质。

陆洪尚的紫砂陶刻:用智慧艺术造就传承紫砂陶刻,最初见于清朝初年,当时是各个制壶的艺人为了铭刻款式作记所采纳的方法。

后来随着壶身的进展,紫砂陶刻丰富了起来,在制壶艺人的奇妙心思下,它慢慢融入了金石、文学、书法、绘画等多种艺术形式,成为了集文人、陶工、文工的聪慧结晶为一体的艺术珍品。

纵观紫砂的进展史,它就像上天赐给宜兴的自然宝贝,在历代文人与艺人的共同创作中吸取着我国多种民间传统文化艺术的优秀元素。

从一般的陶瓷日用品到具有美学价值的高雅艺术品,再到成为一种富有民族精神和特色的非物质文化遗产,紫砂陶刻始终如诗人般潇洒、哲人般淡然。

紫砂陶刻,拥有着说不完、道不尽的无限魅力,为了探究紫砂陶刻的精髓,笔者特意采访了洪尚紫陶轩的创办人陆洪尚先生。

陆老先生自95年从石家庄正定育春美术学校国画系毕业后就一贯从事着紫砂陶刻与制壶的工作,先后曾得到闻名书法家潘汉迟、段玉鹏、刘元珠,以及知名画家陈金言、马爱州等的指引,其作品精雕细刻、雕砂细而均匀。

此外,陆老先生自创的十二生肖系列、龙凤呈详、梅兰竹菊、百寿百福等,完满地将书画艺术与紫砂技艺有机结合,受到了海内外人士的推崇和喜欢。

今日,陆老先生将带领笔者和大家一起走进紫砂陶刻的神奇世界。

笔者:人们常说任何事物总是有语言的,包括紫砂陶刻也是如此,那么紫砂陶刻的语言是什么呢?陆洪尚:是的,紫砂陶刻也是一门有语言的艺术,它通过它的语言向懂它、爱它的人传递着它的思想、它的情感。

详细而言,紫砂陶刻的语言是由紫砂特定的材料、工具、技法以及相关的表现内容、艺术特色等形成的独特的风格。

人们也就是通过这些内容去感受一件紫砂作品的精神、所包含的情感以及代表的美学价值。

笔者:紫砂陶刻的盛行使得不少人对紫砂艺术充斥好感,这其中有专家、有一般人,就专家而言,他们还能依靠专业知识来评判紫砂艺术的优劣,那么一般人应当从哪些方面的辨别呢?陆洪尚:我们刚刚说到了紫砂陶刻艺术的语言包括特定的材料、工具、技法以及相关的表现内容、艺术特色等,其实要评判紫砂陶刻艺术的.优劣,最主要的也是从这其中的几个方面来评判。

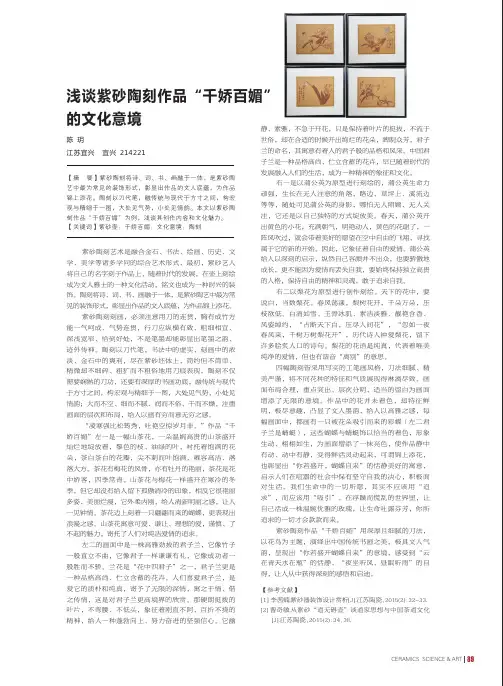

浅谈紫砂陶刻的书法艺术作者:蔡林雁来源:《戏剧之家》2017年第12期【摘要】紫砂陶刻是我国宝贵的文化遗产,在历史长河中不断发展而来的紫砂陶刻艺术,已经与绘画、书法等相互融合起来。

书法艺术与紫砂壶的特殊材质有机结合,形成一种独特的装饰美。

本文针对书法艺术的表现形式和特征做了一些研究,并且探析紫砂陶刻中的书法艺术,找出书法装饰的美感,为我国的紫砂陶刻艺术做出贡献。

【关键词】紫砂陶刻;书法;艺术;美感中图分类号:J29 文献标志码:A 文章编号:1007-0125(2017)11-0193-01陶刻是融书法、金石、绘画、文学修养为一体的综合视觉艺术。

紫砂陶刻在古代刚出现的时候,只是作为一个简单的陶器而存在,随着时代的发展和人类思想水平的提升,人们对陶器艺术追求越来越多,它的外观、美感和艺术逐渐受到关注。

文人骚客对紫砂壶的喜爱使得紫砂壶被注入了很多艺术元素,画家在器皿上作画;书法家将喜爱的古诗篆刻在陶瓷土坯上,这些陶瓷被名人学士加以艺术化后一直流传至今。

紫砂陶刻是一种艺术作品,紫砂壶是陶刻的载体,陶刻是壶的附属,只有它们两者紧密联合起来,才能制作出艺术价值很高的作品,才能表现出作品的构图严谨性和艺术价值。

好的陶刻必须是艺人将陶壶和绘画或者书法结合起来,所以进行紫砂陶刻,不但要求艺人会画、会写,还要求艺人有着高超的技艺和将艺术与陶器相结合的本领。

随着社会的发展,书法作为一种艺术被广泛应用到陶刻制作中,成为了一种装饰元素。

紫砂壶刻的装饰艺术是与绘画、书法离不开的,时代的发展带来了人们思想观念的进步,人们对艺术的审美能力提高了,对艺术的趣味性也在不断提高,紫砂壶中的书法装饰也面临着巨大的考验,书法作为紫砂壶艺术中的装饰元素,要随着时代的发展不断进步才能不被时代所抛弃。

一、紫砂陶刻的书法装饰紫砂陶刻是一种艺术交流方式,它的出现意味着人类审美能力的提高和紫砂文化自身的进步。

我们人通过语言进行思想上的交流,而通过艺术做心灵上的交流,紫砂陶刻既是物质产品,也是精神产品,因为它的制作不仅凝聚了艺人的劳动成果,还凝聚着艺术家的艺术思想,它将诗歌、绘画等结合起来,使得紫砂壶自身有了内涵,让一个器皿变得生动起来。

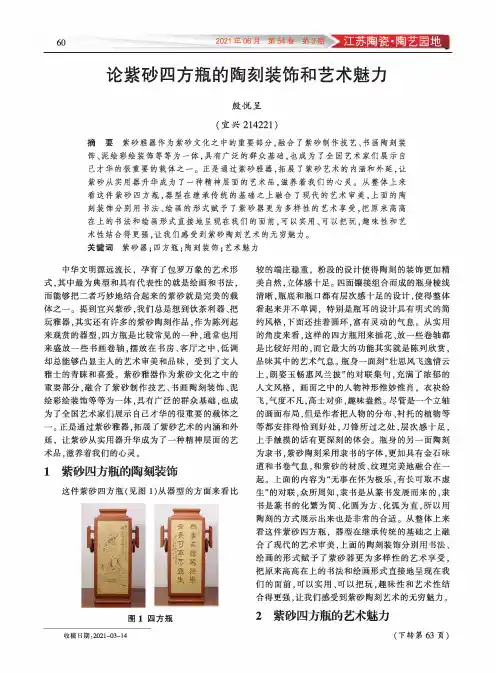

2018-11文艺生活LITERATURE LIFE艺术广角浅述紫砂壶陶刻文化谢欢(江苏宜兴214221)摘要:紫砂陶刻装饰,最早见于元代壶铭“且吃茶、清隐”五字草书,它与古代陶器刻文同为一个模式,在其所制陶坯上记述姓名或记上所叙铭文.起初都是在壶底部刻划,这只是紫砂壶雕刻的雏形,还淡不上雕刻装饰工艺。

关键词:陶刻;刻刀;陶刻装饰中图分类号:J527文献标识码:A文章编号:1005-5312(2018)32-0020-01一、前言光素器圆壶和其它光素器壶一样有一个重要要素,即良好的实用功能,它的实用功能是壶嘴出水要流畅,钮的大小要合手,拿用方便。

把的式样要优雅、有力度,方便使用和省力等。

在这个基础上,我们可以让紫砂光素器器变换出更多不一的造型,完善我们的制作手艺。

所以我们要认真学习、不断提高自己的文化和艺术水平,使宜兴紫砂这株艺术奇葩开放得更鲜艳、更灿烂,这些就是笔者对紫砂光素器壶及制作工艺的一些浅见。

紫砂壶以传统文化为源、工艺美术为根、茶文化为媒的紫砂壶艺以其独有的丰富柔和的质感、良好理化性能,切茗、切壶、切情的铭文与妙趣横生的款识融中国传统文化于一体,以其独特的形态与内涵携短短几百年的年轻生命,承载上下五千年众多文化元素之精髓,成为中国具有文人气质、民族特色的文化瑰宝闻名于世。

作为鉴赏紫砂壶的“泥、形、工、饰”四要素之一的装饰工艺,经过长年累月的积累和沉淀,其形式和手法都有了长足的发展。

其中最为主要的一种装饰方法便是陶刻。

它充分利用紫砂泥料所固有的本色和特性,诗、书、画、印四位一体,撷取古诗词之佳句,缀以书法、绘画,配以遒劲的金石刀法,使壶艺与陶刻取得完美和谐的统一,成为具有高雅气质和浓郁文化的实用艺术品。

二、紫砂壶陶刻的发展历史紫砂壶中的陶刻装饰,是由制壶艺人署名落款而逐渐发展起来的一种装饰形式,最早见于元代壶铭“且吃茶,清隐”五字草书,至明代,供春、时大彬等名家所制紫砂壶都刻有作者的姓名和制作年代,一般都刻于壶的底部或壶盖的子口下等不显眼处。

浅谈紫砂陶刻艺术的形式以及含义【摘要】紫砂陶刻艺术作为传统中国陶艺形式之一,在艺术领域具有重要地位。

本文从紫砂陶刻艺术的形式特点、历史渊源、作品寓意与含义、当代影响以及传承发展等方面展开讨论。

通过对紫砂陶刻艺术的全面分析,可以看出其独特的艺术魅力和深厚的文化内涵。

文章也探讨了紫砂陶刻艺术对社会的影响,以及展望了其未来发展方向和时代意义。

通过本文的阐述,读者可以更加深入了解紫砂陶刻艺术的独特之处,以及其在中国传统文化中的重要地位和价值。

【关键词】紫砂陶刻艺术,形式特点,历史渊源,寓意与含义,当代影响,传承与发展,社会影响,未来发展,时代意义。

1. 引言1.1 介绍浅谈紫砂陶刻艺术的重要性紫砂陶刻艺术作为中国传统工艺之一,具有深厚的历史底蕴和独特的艺术魅力。

其重要性不仅体现在传统文化传承方面,更体现在人们生活中对艺术的追求和热爱。

紫砂陶刻作品常常以其独特的形式和深刻的寓意赢得了广泛的赞誉,成为中国传统工艺中的瑰宝。

通过对紫砂陶刻艺术的研究和欣赏,人们可以感受到传统文化的魅力,体会到艺术的魅力,丰富自己的审美情趣。

紫砂陶刻作品还承载着丰富的文化内涵和历史故事,让人们在品味艺术的过程中,对中国传统文化有更深入的理解和认识。

浅谈紫砂陶刻艺术的重要性,不仅是为了传承和弘扬传统文化,更是为了让人们在当代社会中感受到艺术的力量和美好,促进人类文明的发展和进步。

1.2 阐述紫砂陶刻艺术在艺术领域的地位紫砂陶刻艺术在艺术领域的地位可谓举足轻重,它是中国传统艺术中的一朵璀璨明珠。

紫砂陶刻作品的精湛工艺和独特风格,使其在艺术收藏界和艺术市场上备受瞩目。

紫砂陶刻艺术不仅仅是一种工艺,更是一种艺术。

它的独特之处在于,它将陶艺与雕刻相结合,以纹饰、造型和色彩展现出独特的审美价值和文化内涵。

在当代艺术领域,紫砂陶刻作品以其独特的艺术魅力和文化内涵,不断吸引着人们的关注和喜爱。

紫砂陶刻艺术在艺术领域的地位将会越来越重要,它将继续为中国传统工艺美术的发展和传承做出更大的贡献。

书法入陶瓷,美就一个字!

紫砂之家

在中国,字画是墨与纸的艺术,陶瓷是土与火的艺术,二者同为国粹。

其中书法是中华民族独创的表现艺术,被誉为“无言的诗,无行的舞,无图的画,无声的乐”。

陶瓷书法是古老而又独特的中国传统艺术,世界上绝无仅有。

清乾隆唐英制行书诗文嵌瓷挂屏

陶瓷上有刻字符号标记早在东汉末年三国时期就出现了,但不能称之为陶瓷书法。

直到唐朝中后期长沙窑的诞生,以汉字为主要装饰手段,陶瓷书法才真正形成。

长沙窑自如长信门青釉壶

宋元时期,陶瓷书法逐渐发展和成熟。

这一时期的陶瓷书法,不再局限书写在茶器、杯具上,而是多见于书写在瓷枕之上。

宋磁州窑瓷枕

宋磁州窑风花雪月酒色财气梅瓶

明末清初,陶瓷书法进入鼎盛繁荣时期,这种局面的形成是因为景德镇窑的崛起。

青花经文观音菩萨图碗

晚清金品卿梅花诗文浅绛笔筒

纸上书法有浓有淡,线条有粗有细,但瓷上书法以素净为宜。

这对书写者的要求极高,排版规整、字体匀称、线条齐整、用料均匀等等因素都需考虑,如此才能达到完美的视觉效果。

由此可见,完成一件品相好的陶瓷书法作品并非易事。

作品 / 赏析

杯上书法

▲『矾红心经大听泉杯(绪文汝窑)』

▲『十八罗汉杯(心经)』

▲『内心经斗笠杯』

▲『柴窑天青大听泉杯(瘦金体本金心经)』

▲『霁兰描金百福杯』。

浅谈对紫砂陶刻的认识作者:高路来源:《文艺生活·文艺理论》2015年第04期摘 ; 要:前人云:“壶随字贵,字随壶传”。

此话应作两面观,紫砂器是无釉陶,制作工艺的高低直接影响壶的价值,而书刻虽说是紫砂器最佳装饰手段,只属次要位置,这与奖品上对字画的要求不可相提并论。

关键词:陶刻;刀工;刀法中图分类号:J527 ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ;文章编号:1005-5312(2015)11-0035-01宜兴紫砂陶刻是在紫砂泥制成坯后,在坯体上进行刻字画来表达意境。

由于紫砂陶坯具有良好的可塑性,故易于在紫砂陶上进行雕刻,无论草、隶、篆、魏碑、汉瓦、钟鼎铭文等各种书体,或花卉、虫鸟、山水、人物等国画白描,汇集国粹、文学、书法、绘画、金石于一体。

宜兴紫砂陶刻是以刀代笔,以“刻刀”为主要工具,来表现手法的紫砂装饰,具有紫砂特定的材质、工具、技法、审美取向和表现内容的独特风格特征。

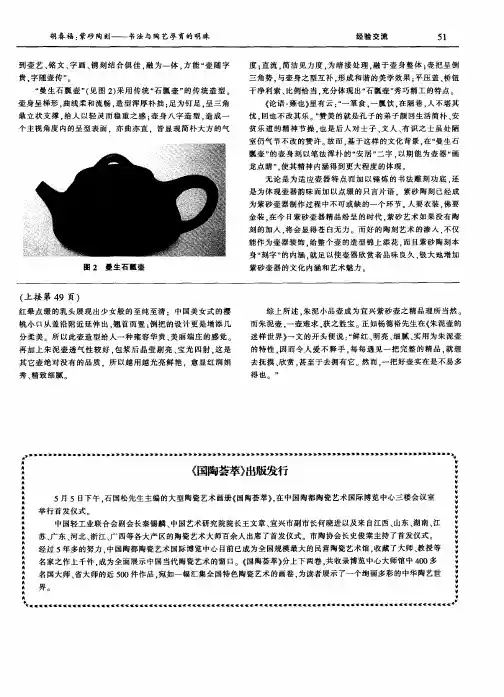

说到紫砂陶刻,不能不提陈曼生和“曼生壶”。

陈曼生,名鸿寿,字子恭,清乾嘉年间浙江钱塘人,是著名书画、金石家、篆刻家,为西泠八家之一。

“曼生壶”是陈鸿寿宰溧阳时倾心于紫砂,公余闲暇,他构思出样,由杨彭年等制壶,然后他和幕友江听香、郭频迦、高爽泉、查梅史等指导撰壶铭,并书刻,世称“曼生壶”。

陈曼生对紫砂最大的贡献应是:构思设计了一批简约、古朴,具文人意味的壶样,而铭文书刻成为其构思的组成部分,它们是一体的不能分割,他的壶不刻铭文你会学得不完整。

他的参与,提高了紫砂壶的艺术品位,将壶与刻的结合推向了更高的艺术境界。

尽管传世曼生壶是否曼生亲自操刀,你最多只能臆测而已,而曼生壶仍为人们喜爱。

他的创作理念仍影响着很多壶艺家和陶刻家。

因此陈曼生于紫砂艺术功不可没。

紫砂陶强调它的刻味、刀工、刀法,作为一件陶刻作品,要表现出浓烈的陶刻气味。

比如演戏,要在舞台上通过灯光、道具、唱腔、身段和神韵等,共同交融才能产生足够的戏味。

所谓刻味,是在坯体上通过书画、布局、用刀等手法共同作用下产生的陶刻效果,刻味不够就像演员脸上无表情,无神采,唱腔无韵味,甚至不着调。

浅谈紫砂陶刻文化(1)作者:谭海鸥来源:《文艺生活·下旬刊》2017年第04期摘要:“字依壶传,壶随字贵”一句道尽了陶刻艺术的价值。

作为中国陶瓷艺苑中一颗璀璨的明珠,紫砂壶将精湛的工艺和古典文化相结合,既是方便实用的品茗佳器,又是一种非常值得收藏的艺术品,再经过陶刻大家的锦上添花,更具传承价值,非常值得藏家收藏。

关键词:隐刻;装饰;陶刻文化中图分类号:J527 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2017)12-0042-01紫砂陶,是一种典型的手工艺陶器,是中国陶瓷艺苑中一颗璀璨的明珠。

紫砂陶刻的起源、紫砂陶刻艺术和造型艺术是宜兴紫砂的两支主要命脉紫砂陶刻在明代万历间日渐风行,时大彬之秀丽,沈子澈之浑朴,陈子畦之飘逸,皆负盛名。

清末民国初时,刻陶就成为一种特有的职业,当时就出现了一此刻壶高手,声名响亮。

上世纪30年代紫砂业掀起了紫砂与陶刻融汇一体的新高潮。

紫砂陶刻审美价值观是随着紫砂陶的制作历史一步步形成的。

文人墨客参与其中,增加了紫砂的艺术性,使得陶刻作为一门深厚的学问,而清代陈曼生的横空出世成了紫砂陶刻史上的一座丰碑,其著名的“曼生十八式”切壶、切茶、切情、切理,契合自己的所想、所感、所悟,集诗、书、画、印刻于一壶。

紫砂陶器成型工艺特别,手工成型是主要方法。

其造型式样极为丰富,陶器色泽古朴典雅,器物表面还镌刻于一壶。

紫砂陶器成型工艺特别,手工成型是主要方法。

其造型式样极为丰富,陶器色泽古朴典雅,器物表面还常镌刻诗文书画作为装饰,从而更加增添了造型的书卷气息,成为一种具有高雅气质和深厚文化传统的实用艺术品,紫砂陶的虚怀若谷的内涵文化,是由一批各个时代的紫砂艺人造就的。

他们付出了心血和汗水,使之出现今天的盛世陶文化。

在研究紫砂陶文化的同时,必须研究其陶上的装饰文化。

紫砂陶装饰有镶金丝、银丝、泥绘、色绘、纹饰泥、巾花、浮雕、缕雕、陶刻等。

紫砂陶是以刀代笔,以“刻刀”为主要工具,来表现手法的紫砂装饰,具有紫砂特定的材质、工具、技法、审美取向和表现内容的独特风格特征。