抗心律失常药物致心律失常反应78例临床分析

- 格式:pdf

- 大小:186.43 KB

- 文档页数:2

抗心律失常药致心律失常作用26例临床观察[摘要]应用动态心电图对抗心律失常药致心律失常作用的观察表明,各种抗心律失常药物都不同程度地产生致心律失常作用等不良反应,尤以充血性心力衰竭、联合用药及应用洋地黄与利尿剂者多见。

[关键词]抗心律失常药;致心律失常作用;动态心电图抗心律失常药能迅速终止心律失常、显著减少心动过速的复发、改善慢性心律失常的血液动力学状态、缓解症状,但有时也会发生原有心律失常加重或出现新的心律失常。

通过对2003年2月~2008年7月间我院26例应用抗心律失常药发生致心律失常作用的临床观察,意在临床工作中,合理、有效、安全地应用抗心律失常药物。

1 资料与方法1.1 病例选择:观察病例中19例为住院病人,7例为门诊病人。

男性16例,女性10例,年龄36~70岁,平均年龄57.7岁。

患者基础心脏病、例数、心律失常类型:陈旧性心肌梗塞3例,1例为频发室早;风湿性心脏瓣膜病2例,均为房颤;冠状动脉粥样硬化性心脏病16例,3例为房颤,8例为室早;心肌病4例,室早2例;心肌炎1例。

左心功能不全者7例,原无心律失常者10例。

1.2 方法:所有观察病人用药前后均行心电图检查、24h动态心电监测;用药前后行血、尿常规及肝、肾功能检查;7例左心功能不全者均行超声心动图检测以明确左室功能,其中4例LVEF40%;并记录用药期间的生活日记,含生活内容及症状。

常用的致心律失常作用的诊断标准为:①室早数比用药前增加4倍以上;②连发性室早数增加10倍以上;③用药后新出现的持续性室速或室颤[1]。

2 结果抗心律失常药应用后导致原有心律失常加重或诱发新的心律失常为致心律失常作用(proarrthymia),发生率为5%~10%[2]。

典型的药物导致的心律失常是扭转室速、连续性室速及宽QRS波呈正弦波样心动过速[3]。

左室功能不良,伴有QT延长,同时应用强心利尿剂治疗,致心律失常的危险性增加,且多在用药后1周内发生。

抗心律失常药物所致心率失常作者:张怀勇来源:《维吾尔医药》2013年第06期摘要:八十年代心律失常治疗的一个重要进展,就是 IC 类抗心律失常药物的开发应用。

它们均具有高效、广谱的抗心律失常作用。

因此,广泛用于室上性及室性心律失常的治疗。

然而,该类药物的致心律失常作用较强,不容忽视,本文就此作一综述。

关键词:抗心律失常药心律失常抗心律失常药物所致心律失常是指在应用抗心律失常药物治疗过程中引起的新的心律失常或使原有的心律失常加重。

可能存在过量或过敏或缺钾的背景。

为了除外“其他原因”。

规定:不包括发生在 AMI后72小时内的;不包括心肌缺血急性发作时出现的;除外AMI本身恶化的因素;不包括用药30天以后出现的。

1 心律失常类型抗心律失常药物所致的心律失常类型十分广泛。

几乎包括所有的心律失常。

可分为缓慢型和快速型心律失常两大类。

1.1 缓慢型心律失常:主要是起搏功能的抑制,房室传导阻滞。

包括窦性心动过缓,窦房阻滞,窦性静止和不同程度、不同部位的房室传导阻滞。

1.2 快速型心律失常:分为室上性和室性。

室上性有房性心动过速伴传导阻滞和非阵发性交界性心动过速。

主要是室性心律失常,有以下几种:①窒性早搏;②室速。

分为尖端扭转型室性心动过速,多形性室性心动过速,匀速型室性心动过速。

频发型室性心动过速,加速型心室自主心律等。

③室颤。

举例:奎尼丁:至今仍是一有效的抗心律失常药。

奎尼丁昏厥可由室速、多形性室速、室颤、窦停引起。

与剂量、血浓度无关。

无法预测。

发生率2%~9%,是奎尼丁最严重的副作用。

利多卡因:抗室性心律失常的首选药,并非十分安全。

在老年,心功能低下者,必须注意推注剂量及速度。

建议一次推注量勿超过50 mg(100 mg分二次推注)有报道心脏停搏死亡三例;诱发室颤一例;诱发速一例。

心律平:Ic类药。

广谱、广用、疗效好。

尤其在 WPW+PCVI、WPW+Af、激动由旁道下传时(QRS宽)心律失常有效。

但副作用发生率也很大,占11%-20%。

药品不良反应78例分析

李红梅;王翠玲;王海燕

【期刊名称】《中国误诊学杂志》

【年(卷),期】2007(7)21

【摘要】目的:了解药品不良反应(ADR)的发生情况,进一步推进药品不良反应(ADR)监测报告工作的开展.方法:对我院2006年收集到的78例ADR报告进行统计、回顾性分析.结果:静脉滴注用药57例,占73.1%;由抗菌药物引发的ADR58例,占74.3%;皮肤类不良反应40例,占51.3%;0~9岁的儿童31例,占39.7%;喹诺酮类17例,占29.3%;头孢菌素类16例,占27.6%.结论:临床应重视药品不良反应(ADR)的报告和监测,合理谨慎用药,减少或避免ADR的发生.

【总页数】2页(P5108-5109)

【关键词】药物副反应报告系统;统计学;数值数据;药品不良反应

【作者】李红梅;王翠玲;王海燕

【作者单位】河南省焦作市人民医院西药剂科;河南省郑州市卫校

【正文语种】中文

【中图分类】R978

【相关文献】

1.药品不良反应中高危药品引起的不良反应问题分析 [J], 陈长坤

2.116例药品不良反应中高危药品引起的不良反应分析 [J], 孙强

3.利用《药品不良反应信息通报》分析我国药品不良反应监测现状 [J], 祝晓雨;张

伟光;赵志刚

4.基于烟台市药品不良反应数据库对严重药品不良反应的分析与评价 [J], 丁月霞;李硕硕;周芙蓉;胡晓帆;刁瑞刚

5.四川省药品不良反应监测中心2016年11月-2017年11月妊娠期患者药品不良反应回顾性分析 [J], 吴姗; 闫峻峰; 边原; 于楠; 杜姗; 吴越; 兰姗; 李亚梅; 邹怡

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

抗心律失常药导致室性心律失常187例临床分析

何学明

【期刊名称】《检验医学与临床》

【年(卷),期】2010(7)22

【摘要】目的分析抗心律失常药导致室性心律失常的原因.方法应用动态心电图分析187例抗心律失常药致室性心律失常.结果各种抗心律失常药都有不同程度致心律失常不良反应,尤其Ic类抗心律失常药致室心律失常作用较强.结论当左室射血分数降低(LVEF<40%),联合应用利尿剂及/或地高辛,和/或应用抗精神类药物,用药后QT间期离散度增加等都可出现致室性心律失常不良反应.

【总页数】3页(P2462-2463,2465)

【作者】何学明

【作者单位】江苏省连云港市东方医院,222000

【正文语种】中文

【中图分类】R972.2

【相关文献】

1.抗心律失常药在治疗室性心律失常中的联合应用 [J], 赵玉生

2.抗心律失常药致心律失常反应43例临床分析 [J], 屠庆龙;张秋岳

3.11例重度抗心律失常药中毒临床分析 [J], 杨恩冰;梁训峰;傅存玉

4.室性心律失常的临床分析和抗心律失常药的选择 [J], 相原直彦;李淑华

5.中药治疗抗心律失常药导致严重心律失常1例 [J], 朱振铎;吕磊

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

临床药师-病例分析-地塞米松心律失常

摘要

本文描述了一例地塞米松使用后导致心律失常的临床案例。

地塞米松是一种糖皮质激素,常用于控制感染、改善炎症反应等。

然而,地塞米松使用过程中可能引起不良反应,包括心律失常。

在这个案例中,一位患者在使用地塞米松后出现心律失常的症状,这引起了临床药师的注意。

案例描述

患者为一名45岁女性,患有自身免疫性疾病。

她因病情加重到医院就诊,医生决定给予地塞米松治疗,剂量为每日20毫克,连续使用5天。

在开始使用地塞米松后的第二天,患者开始感觉心悸,并在随后的几天内出现了明显的心律失常症状,包括心跳过速和心跳不规则。

患者因为症状明显而再次就诊。

临床药师干预

临床药师与患者详细沟通了地塞米松的使用情况,并仔细询问了可能的其他药物使用,过敏史和既往病史。

在了解了患者的情况

后,临床药师怀疑地塞米松可能是心律失常的诱因。

他建议患者停止使用地塞米松,并告知医生有关心律失常的情况。

结果

患者在停止使用地塞米松后的几天内心律失常症状逐渐减轻,并最终完全消失。

进一步的心脏检查未发现异常。

结论

这个案例提示了地塞米松在某些患者中可能引起心律失常的风险。

临床药师在这个案例中起到了重要的干预作用,帮助患者停止了可能诱发心律失常的药物使用,并促使进一步的诊疗。

临床药师的临床判断和咨询对患者的心脏健康起到了积极的影响。

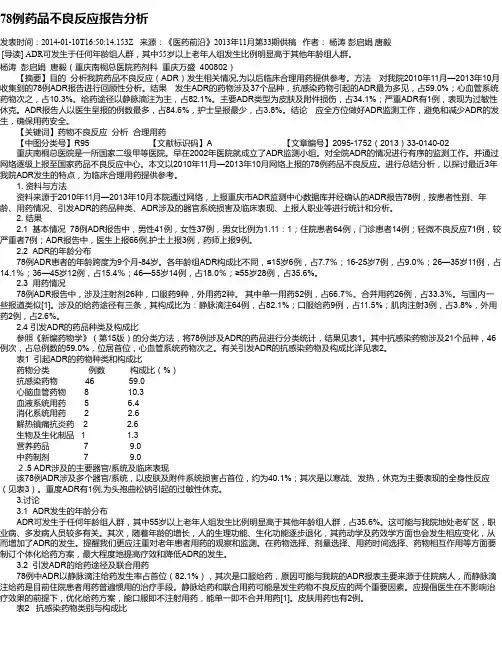

78例药品不良反应报告分析发表时间:2014-01-10T16:50:14.153Z 来源:《医药前沿》2013年11月第33期供稿作者:杨涛彭启娟唐毅[导读] ADR可发生于任何年龄组人群,其中55岁以上老年人组发生比例明显高于其他年龄组人群。

杨涛彭启娟唐毅(重庆南桐总医院药剂科重庆万盛 400802)【摘要】目的分析我院药品不良反应(ADR)发生相关情况,为以后临床合理用药提供参考。

方法对我院2010年11月—2013年10月收集到的78例ADR报告进行回顾性分析。

结果发生ADR的药物涉及37个品种,抗感染药物引起的ADR最为多见,占59.0%;心血管系统药物次之,占10.3%。

给药途径以静脉滴注为主,占82.1%。

主要ADR类型为皮肤及附件损伤,占34.1%;严重ADR有1例,表现为过敏性休克。

ADR报告人以医生呈报的例数最多,占84.6%,护士呈报最少,占3.8%。

结论应全方位做好ADR监测工作,避免和减少ADR的发生,确保用药安全。

【关键词】药物不良反应分析合理用药【中图分类号】R95 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2013)33-0140-02 重庆南桐总医院是一所国家二级甲等医院。

早在2002年医院就成立了ADR监测小组。

对全院ADR的情况进行有序的监测工作。

并通过网络逐级上报至国家药品不良反应中心。

本文以2010年11月—2013年10月网络上报的78例药品不良反应。

进行总结分析,以探讨最近3年我院ADR发生的特点,为临床合理用药提供参考。

1. 资料与方法资料来源于2010年11月—2013年10月本院通过网络,上报重庆市ADR监测中心数据库并经确认的ADR报告78例,按患者性别、年龄、用药情况、引发ADR的药品种类、ADR涉及的器官系统损害及临床表现、上报人职业等进行统计和分析。

2. 结果2.1 基本情况 78例ADR报告中,男性41例,女性37例,男女比例为1.11:1;住院患者64例,门诊患者14例;轻微不良反应71例,较严重者7例;ADR报告中,医生上报66例,护士上报3例,药师上报9例。

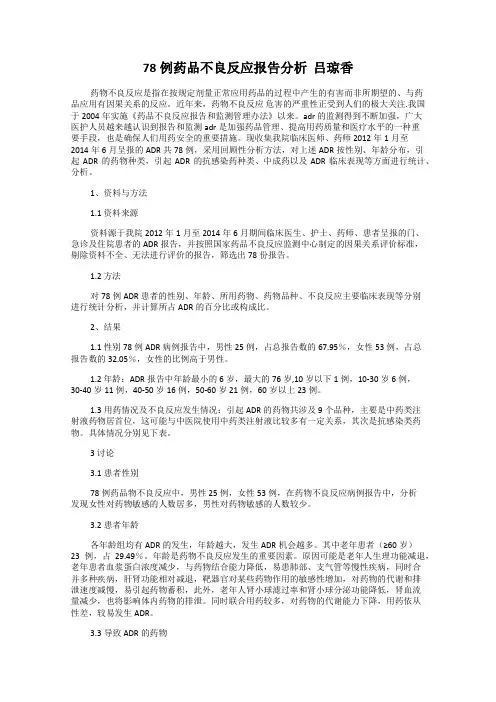

78例药品不良反应报告分析吕琼香药物不良反应是指在按规定剂量正常应用药品的过程中产生的有害而非所期望的、与药品应用有因果关系的反应。

近年来,药物不良反应危害的严重性正受到人们的极大关注.我国于2004年实施《药品不良反应报告和监测管理办法》以来。

adr的监测得到不断加强,广大医护人员越来越认识到报告和监测adr是加强药品管理、提高用药质量和医疗水平的一种重要手段,也是确保人们用药安全的重要措施。

现收集我院临床医师、药师2012年1月至2014年6月呈报的ADR共78例,采用回顾性分析方法,对上述ADR按性别、年龄分布,引起ADR的药物种类,引起ADR的抗感染药种类、中成药以及ADR临床表现等方面进行统计、分析。

1、资料与方法1.1 资料来源资料源于我院2012年1月至2014年6月期间临床医生、护士、药师、患者呈报的门、急诊及住院患者的ADR报告,并按照国家药品不良反应监测中心制定的因果关系评价标准,剔除资料不全、无法进行评价的报告,筛选出78份报告。

1.2 方法对78例ADR患者的性别、年龄、所用药物、药物品种、不良反应主要临床表现等分别进行统计分析,并计算所占ADR的百分比或构成比。

2、结果1.1 性别78例ADR病例报告中,男性25例,占总报告数的67.95%,女性53例,占总报告数的32.05%,女性的比例高于男性。

1.2 年龄:ADR报告中年龄最小的6岁,最大的76岁,10岁以下1例,10-30岁6例,30-40岁11例,40-50岁16例,50-60岁21例,60岁以上23例。

1.3用药情况及不良反应发生情况:引起ADR的药物共涉及9个品种,主要是中药类注射液药物居首位,这可能与中医院使用中药类注射液比较多有一定关系,其次是抗感染类药物。

具体情况分别见下表。

3 讨论3.1患者性别78例药品物不良反应中,男性25例,女性53例,在药物不良反应病例报告中,分析发现女性对药物敏感的人数居多,男性对药物敏感的人数较少。

抗心律失常药物的临床疗效分析【摘要】目的:探讨抗心律失常药物临床应用效果。

方法:回顾2010年1月~2011年12月78例应用抗心律失常药物治疗患者临床资料,总结分析快速性心律失常和慢速性心律失常药物治疗效果,比较两组治疗有效率及血液动力学改变对胺碘酮疗效的影响。

结果:本组显效36例,有效39例,无3例,总有效率96.15%。

结论:抗心律失常药物种类繁多,临床应用应遵循简单、有效的原则,慎重选择疗效好、不良反应小的药物,以提高临床救治成功率。

【关键词】抗心律失常;药物;临床疗效心律失常的临床表现差异很大,有的心律失常无临床意义,有的则影响健康并危及生命。

因而要先考虑此心律失常是否需要药物治疗,如需治疗,以选用何种药物为最佳选择。

要熟知所选药物的药代动力学、药效学及其对心脏电生理的影响。

几乎所有抗心律失常药物,都不同程度地抑制心脏的自律性、传导性以及心脏的收缩功能,也几乎所有的抗心律失常药物都有致心律失常的副作用[1]。

到目前为止,这类药物对心肌病变,对有更严重的心脏病理状态的影响还没有足够的临床资料,当心脏功能障碍、心肌缺血、生理生化代谢紊乱时,抗心律失常药物对其的影响,要有足够的重视和认识。

通过实践,逐步形成医生自己的用药经验,不同病例以不同的方案处理,即贯彻用药的个体化原则。

1临床资料及方法1.1一般资料该组患者78例,均为我医院收治的缺血性冠心病心律失常的患者,心律失常的标准符合《心电图学》中的诊断标准,其动态心电图记录室性早搏≥4000个/24h或有非持续性室性心动过速。

其中38例,女40例,年龄43~79岁,平均年龄(54.2±4.1)岁,病程0.5~14年。

心功能(nyha分级)ⅰ~ⅳ级,左室射血分数(lvef)分数<0.40。

临床上表现短、心前区疼痛、头晕、胸闷、气促、乏力、失眠、多梦等。

患者均于治疗前2周停用或未使用抗心律失常药物。

其中快速性心律失常35例,慢速性心律失常患者42例。

浅析抗心律失常药物致心律失常作用的临床效果摘要:目的:研究分析抗心律失常药物致心律失常作用。

方法:此次研究的对象是选择我院2014年10月—2015年9月间曾接收的心律失常患者26例,将其临床资料进行回顾性分析,并对这些患者均以抗心律失常药物进行治疗,对药物产生的致心律失常作用进行观察。

结果:引发心律失常的抗心律失常药物占据比例较多的为IC类,另外还有IA类,在应用胺碘酮过程中也会发生。

在联合用药中会产生致心律失常作用,特别是在洋地黄及利尿剂应用方面。

结论:在治疗心律失常方面应用抗心律失常药物要起到良好效果,但也会导致心律失常作用,因此在用药过程中应当合理控制,对联合用药应当适应选择,从而减少心律失常作用发生。

关键词:抗心律失常药物;致心律失常;临床观察Objective:To study and analyze the arrhythmia effects of antiarrhythmic drugs. Methods:the research object is selected in our hospital from October 2014 to September 2015 had received arrhythmia in 26 cases,the retrospective analysis ofthe clinical data,and these patients were taking antiarrhythmic drugs for treatment,the proarrhythmic effects of the drug were observed. Results:antiarrhythmic drugs that lead to arrhythmias occupy a large proportion of the IC class,as well as IA,which also occur during the application of amiodarone. In combination with drugs,it can produce arrhythmia,especially in the application of digitalis and diuretic. Conclusion:the application of antiarrhythmic drugs in the treatment of arrhythmiahas good effect,but it can also lead to arrhythmia. Therefore,it should be reasonably controlled in the course of drug use,and the combination should be adapted to choose,so as to reduce the occurrence of arrhythmia.[Key words] antiarrhythmic drugs;arrhythmia;clinical observation在临床上对心律失常通常以抗心律失常药物进行治疗,并且以抗心律失常药物治疗可得到理想效果,可使心律失常快速终止,使心动过速复发明显减少,使血流动力学得到改善,使患者临床症状得到缓解,但有时也会导致加重心律失常或者有新心律失常出现。