七年级下册语文重点文章内容总复习

- 格式:doc

- 大小:56.00 KB

- 文档页数:4

【导语】《⼟地的誓⾔》是当代作家端⽊蕻良创作的⼀篇散⽂。

这是⼀篇抒情散⽂,充溢着饱满、深沉的爱国热情,⽂章中作者抒发了对国⼟沦丧的压抑之情、以及对故乡的深深眷恋。

以下是©⽆忧考⽹为⼤家精⼼整理的内容,欢迎⼤家阅读。

部编版七年级下册语⽂第7课《⼟地的誓⾔》课⽂原⽂ 对于⼴⼤的关东原野,我⼼⾥怀着炽痛的热爱。

我⽆时⽆刻不听见她呼唤我的名字,我⽆时⽆刻不听见她召唤我回去。

我有时把⼿放在我的胸膛上,我知道我的⼼还是跳动的,我的⼼还在喷涌着热⾎,因为我常常感到它在泛滥着⼀种热情。

当我躺在⼟地上的时候,当我仰望天上的星星,⼿⾥握着⼀把泥⼟的时候,或者当我回想起⼉时的往事的时候,我想起那参天碧绿的⽩桦林,标直漂亮的⽩桦树在原野上呻吟;我看见奔流似的马群,深夜嗥鸣的蒙古狗,我听见⽪鞭滚落在⼭涧⾥的脆响;我想起红布似的⾼粱,⾦黄的⾖粒,⿊⾊的⼟地,红⽟的脸庞,⿊⽟的眼睛,斑斓的⼭雕,奔驰的⿅群,带着松⾹⽓味的煤块,带着⾚⾊的⾜⾦;我想起幽远的车铃,晴天⾥马⼉戴着串铃在溜直的⼤道上跑着,狐仙姑深夜的谰语,原野上怪诞的狂风……这时我听到故乡在召唤我,故乡有⼀种声⾳在召唤着我。

她低低地呼唤着我的名字,声⾳是那样的急切,使我不得不回去。

我总是被这种声⾳所缠绕,不管我⾛到哪⾥,即使我睡得很沉,或者在睡梦中突然惊醒的时候,我都会突然想到是我应该回去的时候了。

我必须回去,我从来没想过离开她。

这种声⾳是不可阻⽌的,是不能选择的。

这种声⾳已经和我的⼼取得了永远的沟通。

当我记起故乡的时候,我便能看见那⼤地的深层,在翻滚着⼀种红熟的浆液,这声⾳便是从那⾥来的。

在那亘古的地层⾥,有着⼀股燃烧的洪流,像我的⼼喷涌着⾎液⼀样。

这个我是知道的,我常常把⼿放在⼤地上,我会感到她在跳跃,和我的⼼的跳跃是⼀样的。

它们从来没有停息,它们的热⾎⼀直在流,在热情的默契⾥它们彼此呼唤着,终有⼀天它们要汇合在⼀起。

⼟地是我的母亲,我的每⼀⼨⽪肤,都有着⼟粒;我的⼿掌⼀接近⼟地,⼼就变得平静。

第六讲作文写作——那一刻,我潸然泪下【学生版】【知识梳理】一、作文题目二、题目解析(一)审题意。

这一次的命题形式是________作文,不能自行更改标题,否则会在原本作文得分的基础上扣掉2分。

“那一刻,我潸然泪下”里面包含三个要素:1.“那一刻”“那一刻”这个词对________及________作了限制。

“那一刻”在时间上的限制,表现为________________________。

虽然可以写一天内,甚至更长的时间里发生的事情,但是最后的落脚点必须要写到“那一刻”,而且“那一刻”之前的叙事都是为了“那一刻”发生的情感和心理变化服务的。

而文章里的重点段落也应该有对这个场景的细致描写的内容(比如灵活运用情景交融、细节描写之类的技巧)。

所以,我们只将一件事描写细致就可以了,没有必要叙述多件事。

2.“我”“我”是对________作了交代。

既然文章的主体是“我”,那么当讲述令自己潸然泪下的人和事时,切忌把文章视角完全切换到这些人或事之上,而把“我”弃置一边。

因为文章题目不是《记一个令流泪的人/事》,本文的主视角应该牢牢扣在“我”身上,对事情的讲述,对情感的抒发,都应该由抒情主人公“我”来完成。

与我发生互动的对象,不论在文章中的地位多么关键、多么重要,都要与“我”的情感发生碰撞,与“我”之间建立联系,才有被选进来的价值。

所以本次作文一定以“________”为中心,力求写出自己的亲身经历和体验。

3.“潸然泪下”“潸然泪下”,即“流泪”,这一种特定的情感反映,就对事情的性质做出了限制。

行文过程中,一定要把这件让“我”感触到潸然泪下的事交代清楚:为何这件事令你潸然泪下,你的泪点在哪里?你能不能清晰地把你落泪的原因解读出来?你的泪点,是本能的________________________________等情绪反应,还是击中了你胸中块垒,引发更深层次的情感共鸣?甚至激发你更深更远层次的联想和思考,产生更高层面的升华和震撼?另外,文章应该控制好流泪的场合,最好在文章最后随着情感的高潮而自然流淌为宜。

部编版七年级语文下册第21课《伟大的悲剧》文章内容总复习《伟大的悲剧》,题目中“悲剧”与“伟大”似乎是矛盾的,其实并不矛盾。

失败、死亡的“悲剧”性结局的确。

令人悲哀,但其中体现的英雄气概、崇高精神和人格魅力,足以变成一种“伟大”的力量,震撼人心。

本文的题目点明了主旨。

重难点句子1.斯科特接受了这项任务,他要忠实地去履行这一最冷酷无情的职责:在世界面前为另一个人完成的业绩作证,而这一事业正是他自己所热烈追求的。

英国人普遍讲求绅士风度,主张诚实、守信、坦然面对成功和失败。

这种文化传统熏陶下的斯科特,不能不接受这项为他人的业绩作证的任务。

正因为他的这一行为,其人格才显得无比的高尚,赢得了人们的尊敬。

2.但是在这白雪皑皑的荒漠上,只有心中的海市蜃楼,它召来那些由于爱情、忠诚和友谊曾经同他有过联系的各种人的形象,他给所有这些人留下了话。

联系上下文就不难看出,“心中的海市蜃楼”是指斯科特在离开这个世界前心中回忆的美好的往事和他对遥远的祖国、亲人和朋友的怀想,它们与现实的严酷形成了鲜明的对照。

海市蜃楼是美好的,却是根本无法实现的。

这样写更加突出了悲剧效果,给人心灵的震撼和冲击。

3.挪威国旗耀武扬威、洋洋得意的在这被人类冲破的堡垒上猎猎作响。

这是对挪威国旗的特写。

在风中飘扬的挪威国旗,让斯科特联想到胜利者阿蒙森似乎站在那里耀武扬威,洋洋得意,这更加刺激他们作为失败者的敏感的神经,令他们的内心痛苦万分。

4.一个人虽然在同不可战胜的厄运的搏斗中毁灭了自己,但他的心灵却因此变得无比高尚。

所有这些在一切时代都是最伟大的悲剧。

这两句话表达了作者对斯科特崇高的赞誉,意思是斯科特在与大自然的搏斗中虽然失败了,他的肉体倒下了,但是他的心灵经受了考验,变得无比的崇高。

有价值的、美的毁灭当然是伟大的悲剧。

这两句话在全文中可作为主旨句,起点题的作用。

重点段落课文的最后一段:一个人虽然在同不可战胜的厄运的搏斗中毁灭了自己,但他的心灵却因此变得无比高尚。

七年级语文下册六篇课内文言文知识点汇总第4课孙权劝学一、全文讲解篇◆本文选自《资治通鉴》,这本书是由北宋(朝代)政治家、史学家司马光主持编撰的一部编年体通史,记载了从战国到五代共1362 年间的史事。

1、劝学,劝说,鼓励学习。

文题点明了文章所写的故事的主要内容。

2、本文仅区区129字,以“劝学”为中心事件展开描写,写吕蒙在孙权劝说下“乃始就学”,其才略很快就有惊人的长进的故事,点明了学习的重要性。

3、写作思路:孙权劝学——吕蒙就学——鲁肃赞学4、人物性格:孙权(严格要求下属、循循善诱)、吕蒙(知错就改,谦虚好学)、鲁肃(敬才爱才)5、文章注重以对话表现人物。

对话言简意丰,生动传神,富于情味。

仅寥寥数语,就使人感受到三位人物各自说话时的口吻、神态和心理◆6、全文解析:孙权劝学,先一语破的,向吕蒙指出“学”的必要性,即因其“当涂掌事”的重要身份而“不可不学”;继而现身说法,指出“学”的可能性。

使吕蒙无可推辞,“乃始就学”。

从孙权的话中,既可以看出他的善劝,又可以感到他对吕蒙的亲近、关心、期望,而又不失人主的身份。

“卿今者才略,非复吴下阿蒙”,是情不自禁的赞叹,可见鲁肃十分惊奇的神态,以他眼中吕蒙变化之大竟然判若两人,表现吕蒙因“学”而使才略有了令人难以置信的惊人长进。

需要指出的是,鲁肃不仅地位高于吕蒙,而且很有学识,由他说出这番话,更可表明吕蒙的长进确实非同一般。

“士别三日,当刮目相待,大兄何见事之晚乎?”是吕蒙对鲁肃赞叹的巧妙接应。

“三日”形容时间很短,“刮目”是擦拭眼睛,表示十分惊奇、难以置信的样子。

从吕蒙的答话中可见他颇为自得的神态,他以当之无愧的坦然态度,表明自己才略长进之快之大。

孙权的话是认真相劝,鲁肃、吕蒙的话则有调侃的意味,二者的情调是不同的。

在本文中,写鲁肃、吕蒙对话,一唱一和,互相打趣,显示了两人的真实性情和融洽关系,表明在孙权劝说下吕蒙“就学”的结果,从侧面表现了吕蒙的学有所成,笔墨十分生动,这是全文的最精彩之处。

初一下册语文必考知识点归纳总结语文是学生在初中阶段必修的科目之一,对于初一学生来说,掌握好必考知识点是非常重要的。

下面将对初一下册语文必考知识点进行归纳总结,以便同学们在备考中能够更好地复习和理解。

1. 词语的使用:在初一下册语文中,词语的使用是一个十分基础的知识点,掌握好词语的意义、搭配和辨析是提高语文水平的基础。

尤其是一些常见词语的用法,例如时态、主谓一致等。

2. 诗词的学习:在初一下册语文中,我们将学习和欣赏一些名人的诗词作品,如杜甫、李白等。

对于这些作品的理解和背诵是必考内容之一,提前进行诗词的学习和背诵可以增加对诗词的理解和记忆,提高自己的语文素养。

3. 文言文的阅读理解:在初一下册语文中,我们也将接触到一些简单的文言文阅读,例如《劝学篇》等。

了解文言文的基本语法和阅读技巧是必考知识点之一,通过多读和多做相关练习,可以提高自己的文言文阅读能力。

4. 短文阅读:在初一下册语文中,我们将面对一些短文阅读题,这些短文多为故事、科普知识等。

对于短文的理解和提取关键信息是解题的关键,善于运用自己的语言表达能力,对短文内容进行分析和推理,可以提高阅读理解能力。

5. 写作训练:在初一下册语文中,我们将学习一些基本的写作技巧,如记叙文、议论文等。

熟练掌握写作的结构和表达方式,善于运用自己的语文知识和想象力进行写作,可以提高自己的写作水平。

通过对初一下册语文必考知识点的归纳总结,我们可以发现,在备考语文时,我们需要注重词语的使用、诗词的学习、文言文的阅读理解、短文阅读和写作训练等方面的提高。

只有多加练习和思考,才能够在语文考试中取得好的成绩。

希望同学们能够以此为基础,积极备考,取得优异的成绩。

七年级下册语文重点知识点人教版不尽一切背离公正的知识应当被称作为诡计而不应当被称作为智慧,而且即便是临危不惧的勇气,如果它不是出于公心,而是出自于知识的目的,那也应当被称作厚颜而不应当被称作勇敢!下面小编给大家分享一些七年级下册语文重点知识点人教版,希望能够帮助大家,欢迎阅读!七年级下册语文重点知识人教版1第13课《叶圣陶先生二三事》1.文学常识张中行,原名张璇,学名张璿,河北香河人,著名学者、哲学家、散文家,“燕园三老”之一。

主要从事语文、古典文学及思想史的研究。

曾参加编写《汉语课本》《古代散文选》等。

张中行和叶圣陶先生,都是我国著名的语文学家。

二人有多年的交往,感情深厚,亦师亦友。

1988年叶圣陶先生辞世,三个月后,作者就写下了这篇文章。

2.文章思想内容作者通过一些典型事例让我们看到了一个躬行君子、堪为师表的忠厚长者独具而可贵的精神风貌——宽以待人,严以律己。

3.重点词语颠沛流离(diān pèi ) 商酌(shāng zhuó) 累赘(léi zhuì) 朦胧(méng lóng)拖沓(tuō tà) 妥帖(tuǒ tiē) 譬如(pì rú)修润:修改润色。

东四八条:北京东城区胡同名。

商酌: 商量斟酌。

朦胧:不清楚,模糊。

文中指一种美学境界。

累赘:不必要,麻烦。

拖沓:不爽快,不简洁。

妥帖:恰当,十分合适。

不耻下问:乐于向学问或地位比自己低的人学习,而不觉得不好意思。

颠沛流离:因生活困窘而到处奔波流浪。

颠沛:遭受挫折或困难。

流离:离散、流落。

4.重点问题(1)文章通过一系列事件,重点塑造了叶圣陶先生哪两种品行?答:①待人厚。

体现叶先生既是躬行君子,又能学而不厌,诲人不倦的过人之处。

②律己严。

通过叶先生有关自己无法当面指摘他人短处的一次发言。

表现其“使人自重”的“德的力量”。

(2)作者用了一个什么词来表述叶圣陶先生的语文主张?这种风格具体讲的是什么?答:平易自然,鲜明简洁,细致恳切,念,顺口,听,悦耳,说像话还不够,就是话。

七年级下册语文知识点重点七年级下册语文涉及到的知识点非常广泛,涵盖了文言文、现代文、修辞手法、阅读理解等方面。

本文将重点介绍几个重要的知识点,以便同学们在学习中能够更好地掌握。

一、文言文阅读文言文是中国传统文化的重要组成部分,也是语文学习中不可或缺的一部分。

在七年级下册语文中涉及到的文言文篇目有《观沧海》、《滕王阁序》、《岳阳楼记》等。

在文言文阅读中,要注意以下几点:1、熟悉汉字,并能识读生僻字。

2、了解常用的文言虚词,如之、乎、矣等。

3、对文言文的句式、结构有一定的认识,如定语从句、并列句等。

4、掌握阅读理解的技巧,如意会、取舍、反复阅读等。

二、现代文阅读现代文是指使用现代汉语文字所写的文学作品,包括小说、散文、诗歌等。

在七年级下册语文中涉及到的现代文篇目有《草房子》、《棋王》、《红楼梦》等。

在现代文阅读中,要注意以下几点:1、认真阅读文章,了解文章的主题、情节和人物性格。

2、分析文章的结构,如开头、中间、结尾等。

3、理解词语的含义和上下文的关系,掌握一定的阅读理解技巧。

三、修辞手法修辞手法是指在语言运用中使用的一些技巧,使得语言更加生动、优美、富有表现力。

在七年级下册语文中,常用的修辞手法有比喻、拟人、夸张、设问等。

在修辞手法运用中,要注意以下几点:1、理解修辞手法的含义和作用,了解不同修辞手法的区别。

2、识别文章中使用的修辞手法,分析其作用和效果。

3、运用适当的修辞手法,使自己的文章更加生动、准确,增强表现力。

四、阅读理解阅读理解是学习语文的重要部分,它不仅可以提高阅读能力,还可以培养学生的思维能力和表达能力。

在七年级下册语文中,要注重阅读理解训练。

在阅读理解中,要注意以下几点:1、认真阅读文章,理解文章的主题和含义,抓住文章的要点和关键词语。

2、遵循阅读理解的基本步骤,如预读、精读、理解、分析等。

3、积累阅读理解技巧,如意会、取舍、概括、分析等,提高阅读理解能力。

以上就是七年级下册语文知识点的重点内容。

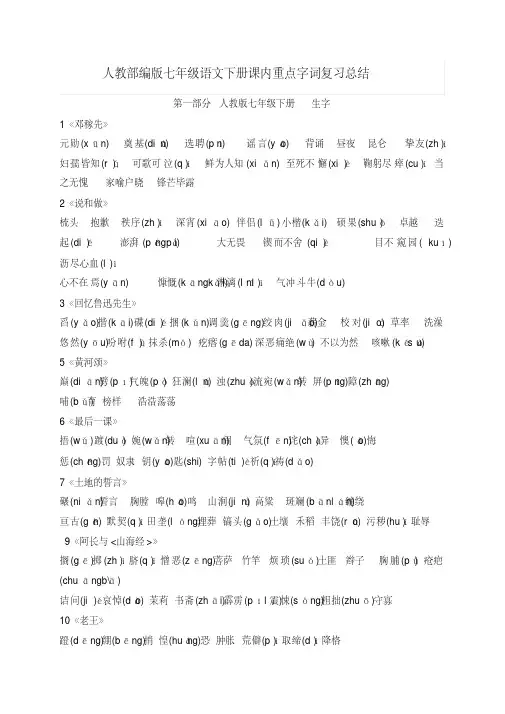

人教部编版七年级语文下册课内重点字词复习总结第一部分人教版七年级下册生字1《邓稼先》元勋(xūn) 奠基(diàn) 选聘(pìn) 谣言(yáo) 背诵昼夜昆仑挚友(zhì) 妇孺皆知(rú) 可歌可泣(qì) 鲜为人知(xiǎn) 至死不懈(xiè) 鞠躬尽瘁(cuì) 当之无愧家喻户晓锋芒毕露2《说和做》梳头抱歉秩序(zhì) 深宵(xiāo) 伴侣(lǚ) 小楷(kǎi) 硕果(shuò) 卓越迭起(dié) 澎湃(péngpài) 大无畏锲而不舍(qiè) 目不窥园( kuī) 沥尽心血(lì)淋漓(línlí) 气冲斗牛(dǒu)心不在焉(yān) 慷慨(kāngkǎi)3《回忆鲁迅先生》舀(yǎo) 揩(kāi) 碟(dié) 捆(kǔn) 调羹(gēng) 绞肉(jiǎo)薪金校对(jiào) 草率洗澡悠然(yōu) 吩咐(fù) 抹杀(mǒ) 疙瘩(gēda) 深恶痛绝(wù) 不以为然咳嗽(ké sòu)5《黄河颂》巅(diān) 劈(pī) 气魄(pò) 狂澜(lán) 浊(zhuó)流宛(wǎn)转屏(píng)障(zhàng)哺(bǔ)育榜样浩浩荡荡6《最后一课》捂(wǔ) 踱(duó) 婉(wǎn)转喧(xuān)闹气氛(fēn) 诧(chà)异懊(ào)悔惩(chéng)罚奴隶钥(yào)匙(shi) 字帖(tiè) 祈(qí)祷(dǎo)7《土地的誓言》缠绕碾(niǎn) 誓言胸膛嗥(háo)鸣山涧(jiàn) 高粱斑斓(bānlán)亘古(gèn) 默契(qì) 田垄(lǒng) 埋葬镐头(gǎo) 土壤禾稻丰饶(ráo) 污秽(huì) 耻辱9《阿长与<山海经>》搁(gē) 掷(zhì) 脐(qí) 憎恶(zēng) 菩萨竹竿烦琐(suǒ) 土匪辫子胸脯(pú) 疮疤\(chuāngbā)震悚(sǒng) 粗拙(zhuō) 守寡诘问(jié) 哀悼(dào) 茉莉书斋(zhāi) 霹雳(pīlì)10《老王》蹬(dēng)绷(bēng) 捎惶(huáng)恐肿胀荒僻(pì) 取缔(dì) 降格镶(xiāng)嵌(qiàn) 门框(kuàng) 滞(zhì)笨侮辱愧怍(zuò)11《台阶》啃蹦(bèng) 撬(qiào)磕(kē) 门槛(kǎn) 厚道糟糕醒悟晌(shǎng)午烦躁头颅(lú) 自言自语言外之意微不足道大庭(tíng)广众13《叶圣陶先生二三事》修润生疏商酌(zhuó) 恳切譬如(pì) 朦胧累赘(zhuì) 别扭(bièniu) 拖沓(tà)妥帖(tiē) 诲人不倦(huì)不耻下问颠沛流离以身作则14《驿路梨花》寨(zhài) 撵(niǎn) 扛(káng) 驿(yì)路迷茫陡峭(qiào) 露宿(sù)竹篾(miè) 简陋( lòu) 悠(yōu)闲修葺(qì) 晶(jīng)莹(yíng) 折损15《最苦与最乐》揽(lǎn) 失意达观契(qì)约监督排解循环如释重负海阔天空悲天悯(mǐn)人17《紫藤萝瀑布》) 仙露瀑(pù)布迸(bèng)溅挑(tiǎo)逗凝(níng)望繁密笼罩枯槐遗憾忍俊不禁(jīn琼(qióng)浆18《一棵小桃树》褪(tuì) 忏悔(chàn)哆嗦(duōsuō) 矜持(jīn) 执着(zhuó) 服侍猥琐(wěi)渺小魂魄幼稚颤抖(chàn) 赤裸(luǒ) 血气方刚轰轰烈烈祸不单行19《外国诗二首》瞬(shùn)息怀恋涉(shè)足萋(qī)萋幽寂21《伟大的悲剧》吞噬(shì)疲惫钦佩(qīn) 鲁莽拽(zhuài) 绑搂(lǒu) 昔日堡垒(lěi) 辜负凛冽(lǐnliè)毡鞋(zhān) 保佑厄运(è) 拯救(zhěng) 耀武扬威姗姗来迟(shān) 忧心忡忡(chōng)语无伦次(lún) 海市蜃楼(shèn)22《太空一日》弧(hú) 炽热(chì) 轮廓(kuò) 俯瞰(kàn) 模拟遨游(áo) 严谨(jǐn) 稠密(chóu) 概率烧灼(zhuó) 五脏六腑千钧重负(jūn) 耐人寻味惊心动魄(jīng)23《带上她的眼睛》点缀(zhuì) 漫步迟钝(dùn) 蒙眬(lóng)闲暇凸现(tū)天涯海角拍摄(shè) 蔚蓝合拢(lǒng) 吟唱孤零零(líng) 不期而至心有灵犀(língxī)第二部分人教版七年级下册词语解释第一单元字词汇总1.邓稼先至死不懈xiè:懈,放松。

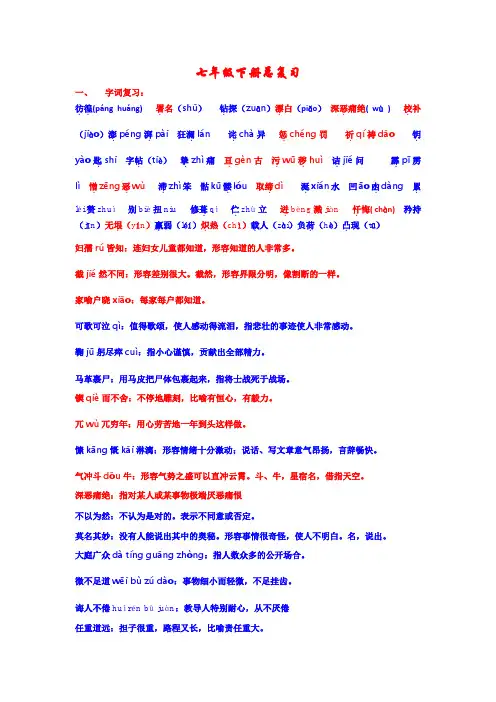

七年级下册总复习一、字词复习:彷徨..(páng huáng)署.名(shǔ)钻.探(zuān)漂.白(piǎo)深恶.痛绝( wù) 校.补(jiào)澎.péng湃.pài狂澜.lán诧.chà异惩.chéng罚祈.qí祷dǎo钥.yào匙.shi字帖.(tiè)挚.zhì痛亘.gèn古污.wū秽.huì诘.jié问霹.pī雳lì憎.zēng恶.wù滞.zhì笨骷kū髅.lóu取缔.dì涎.xián水凹āo凼.dàng累.léi赘zhuì别biè扭niu 修葺.qì伫.zhù立迸.bèng溅jiàn忏.悔( chàn)矜持(jīn)无垠.(yín)羸.弱(léí)炽.热(chì)载.人(zài)负荷.(hè)凸.现(tū)妇孺rú皆知:连妇女儿童都知道,形容知道的人非常多。

截jié然不同:形容差别很大。

截然,形容界限分明,像割断的一样。

家喻户晓xiǎo:每家每户都知道。

可歌可泣qì:值得歌颂,使人感动得流泪,指悲壮的事迹使人非常感动。

鞠jū躬尽瘁cuì:指小心谨慎,贡献出全部精力。

马革裹尸:用马皮把尸体包裹起来,指将士战死于战场。

锲qiè而不舍:不停地雕刻,比喻有恒心,有毅力。

兀wù兀穷年:用心劳苦地一年到头这样做。

慷kāng慨kǎi淋漓:形容情绪十分激动;说话、写文章意气昂扬,言辞畅快。

气冲斗dǒu牛:形容气势之盛可以直冲云霄。

斗、牛,星宿名,借指天空。

深恶痛绝:指对某人或某事物极端厌恶痛恨不以为然:不认为是对的。

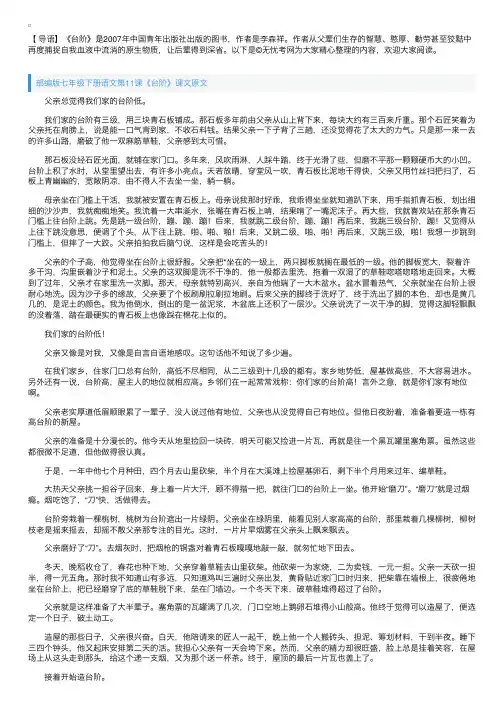

【导语】《台阶》是2007年中国青年出版社出版的图书,作者是李森祥。

作者从⽗辈们⽣存的智慧、憨厚、勤劳甚⾄狡黠中再度捕捉⾃我⾎液中流淌的原⽣物质,让后辈得到深省。

以下是©⽆忧考⽹为⼤家精⼼整理的内容,欢迎⼤家阅读。

部编版七年级下册语⽂第11课《台阶》课⽂原⽂ ⽗亲总觉得我们家的台阶低。

我们家的台阶有三级,⽤三块青⽯板铺成。

那⽯板多年前由⽗亲从⼭上背下来,每块⼤约有三百来⽄重。

那个⽯匠笑着为⽗亲托在肩膀上,说是能⼀⼝⽓背到家,不收⽯料钱。

结果⽗亲⼀下⼦背了三趟,还没觉得花了太⼤的⼒⽓。

只是那⼀来⼀去的许多⼭路,磨破了他⼀双⿇筋草鞋,⽗亲感到太可惜。

那⽯板没经⽯匠光⾯,就铺在家门⼝。

多年来,风吹⾬淋,⼈踩⽜踏,终于光滑了些,但磨不平那⼀颗颗硬币⼤的⼩凹。

台阶上积了⽔时,从堂⾥望出去,有许多⼩亮点。

天若放晴,穿堂风⼀吹,青⽯板⽐泥地⼲得快,⽗亲⼜⽤⽵丝扫把扫了,⽯板上青幽幽的,宽敞阴凉,由不得⼈不去坐⼀坐,躺⼀躺。

母亲坐在门槛上⼲活,我就被安置在青⽯板上。

母亲说我那时好乖,我乖得坐坐就知道趴下来,⽤⼿指抓青⽯板,划出细细的沙沙声,我就痴痴地笑。

我流着⼀⼤串涎⽔,张嘴在青⽯板上啃,结果啃了⼀嘴泥沫⼦。

再⼤些,我就喜欢站在那条青⽯门槛上往台阶上跳。

先是跳⼀级台阶,蹦、蹦、蹦!后来,我就跳⼆级台阶,蹦、蹦!再后来,我跳三级台阶,蹦!⼜觉得从上往下跳没意思,便调了个头,从下往上跳,啪、啪、啪!后来,⼜跳⼆级,啪、啪!再后来,⼜跳三级,啪!我想⼀步跳到门槛上,但摔了⼀⼤跤。

⽗亲拍拍我后脑勺说,这样是会吃苦头的! ⽗亲的个⼦⾼,他觉得坐在台阶上很舒服。

⽗亲把*坐在的⼀级上,两只脚板就搁在最低的⼀级。

他的脚板宽⼤,裂着许多⼲沟,沟⾥嵌着沙⼦和泥⼟。

⽗亲的这双脚是洗不⼲净的,他⼀般都去⾥洗,拖着⼀双湿了的草鞋唿嗒唿嗒地⾛回来。

⼤概到了过年,⽗亲才在家⾥洗⼀次脚。

那天,母亲就特别⾼兴,亲⾃为他端了⼀⼤⽊盆⽔。

七年级下册语文复习资料:第18课竹影散文一、重点字词1.给下列加点字注音。

惬qiè意水门汀tīng徘pái徊huái 参cēn差cī点拨:注意多音字“参”“差”的读音。

2.用恰当词语填空。

(1)太阳虽已落山,天还没有黑。

一种幽暗的光弥漫在窗际,仿佛电影中的一幕。

(2)回头一看,原来月亮已在东天的竹叶中间放出她的清光。

二、重点句子1.中国画不注重“像不像”,不像西洋画那样画得同真物一样。

凡画一物,只要能表现出像我们闭目回想时所见的一种神气,就是佳作了。

所以西洋画像照相,中国画像符号,符号只要用墨笔就够了。

2.但这时候画家所描的,实在已经不是竹,而是竹的一种美的姿势,一种活的神气,所以不妨用红色来描。

三、文学(文体)常识《竹影》选自《丰子恺文集》,作者丰子恺,原名丰润,现代画家、散文家(称谓)。

全文以“竹影”为线索,以几个少年充满童真童趣描描画画的游戏,引出对中国画的艺术体验。

说明艺术并非高不可攀,关键是要培养在生活中感受艺术的能力。

P128注释1 丰子恺,原名丰润,画家、散文家1. 重点段:P131 第5-6段(1)竹子难画在哪里?(第5段)(2)西洋画像照相,中国画像符号。

(比喻)说明:中国画重写意(神似),西洋画重写实(形似)。

2.记叙线索:孩子兴趣转移(看人影—画竹影)3.爸爸的角色:艺术领路人,寓教于乐七年级下册语文复习资料:第19课观舞记散文一、重点字词1.给下列加点字注音。

褶zhě裙颦pín蹙cù 粲càn然嗔chēn视叱chì咤zhà点拨:“嗔”不要误读成zhēn。

2.解释下列词语。

(1)本色当行:做本行的事,成绩十分显著。

(2)嗔视:生气地看。

(3)叱咤:形容威力极大。

(4)尽态极妍:使仪态和丽质最充分地显示出来。

3.用恰当词语填空。

(1)像湿婆天一样,在舞蹈的狂欢中,她忘怀了观众,也忘怀了自己。

她只顾使出浑身解数,用她灵活熟练的四肢五官,来讲说着印度古代的优美的诗歌故事!(2)最精彩的是“蛇舞”,颈的轻摇,肩的微颤:一阵一阵的柔韧的蠕动,从右手的指尖,一直传到左手的指尖!点拨:所填词语体现了“蛇舞”的动作特征。

【导语】《⼀棵⼩桃树》是贾平凹写的⼀篇散⽂。

⽂章⼀开头就饱含着作者对⼩桃树的⼀往情深:当初始怀着它能给“我”带来幸福的希望,让它“孕育着我的梦”⽽种下它,所以,“我”偏爱它。

见到它长得纤弱,没⼈管它,为⾃⼰漂泊他乡忘却了它⽽难过。

当⾃⼰⽣活遭到挫折,见到⼩桃树在风⾬中挣扎,顽强同命运作⽃争时,“我”不由得对它产⽣赞美之情。

总之,⼩桃树象征着“我”的幸福和希望,⼩桃树的坎坷经历⼜和“我”的相似,所以,“我”关注它、爱护它。

以下是为⼤家精⼼整理的内容,欢迎⼤家阅读。

部编版七年级下册语⽂第18课《⼀颗⼩桃树》课⽂原⽂ 我常常想要给我的⼩桃树写点⽂章,但却终没有写就⼀个字来。

是我太爱怜它吗?是我爱怜得⽆所谓了吗?我也不知道是什么怪缘故⼉,只是常常⾃个⼉忏悔,⾃个⼉安慰,说:我是该给它写点什么了呢。

今天的黄昏,⾬下得这般⼉地⼤,使我也有些吃惊了。

早晨起来,就淅淅沥沥的,我还⾼兴地说:春⾬贵如油;今年来得这么早!⼀边让⾬湿着我的头发,⼀边吟些杜甫的“随风潜⼊夜,润物细⽆声”,甚⾄想去⽥野悠悠地踏青呢。

那⾬却下得⼤了,全不是春的温柔,⼀直下了⼀个整天。

我深深闭了柴门,伫窗坐下,看我的⼩桃树⼉在风⾬⾥哆嗦。

纤纤的⽣灵⼉,枝条已经慌乱,桃花⼀⽚⼀⽚地落了,⼤半陷在泥⾥,三点两点地在黄⽔⾥打着旋⼉。

啊,它已经⽼了许多呢,瘦了许多呢,昨⽇楚楚的容颜全然褪尽了。

可怜它年纪⼉太⼩了,可怜它才开了第⼀次花⼉!我再也不忍看了,我千般⼉万般⼉地⽆奈何。

唉,往⽇多么傲慢的我,多么矜持的我,原来也是个孱头⼉。

好多年前的秋天了,我们还是孩⼦。

奶奶从集市上回来,带给了我们⼀⼈⼀颗桃⼦,她说:都吃下去吧,这是⼀颗“仙桃”;含着桃核⼉做⼀个梦,谁梦见桃花开了,就会幸福⼀⽣呢。

我们都认真起来,全含了桃核爬上床去。

我却⽆论如何不能安睡,想这甜甜的梦是做不成了,⼜不肯⽢⼼不做,就爬起来,将桃核⼉埋在院⼦⾓落的⼟⾥,想让它在那蓄着我的梦。

秋天过去了,⼜过了⼀个冬天,孩⼦⾃孩⼦的快活,我竟将它忘却了。

语文基础知识点归纳初一下册一、词语辨析1. 同音词辨析在初一下册的语文学习中,我们经常会遇到一些同音词,如“杯”、“倍”、“悲”等。

这些同音词容易混淆,需要通过学习和积累来辨别它们的正确用法。

2. 近义词辨析初一下册还涉及到许多近义词,如“勇敢”与“勇猛”、“病人”与“患者”等。

通过掌握这些近义词的用法和区别,可以提高自己的语文表达能力。

二、古诗文选解1. 古诗词选初一下册的语文课本中,包括了许多古诗词的选段,如《悯农》、《长恨歌》等。

通过解析这些古诗词,可以了解到古人的情感表达和人生感悟,启迪自己的人生思考。

2. 古文选除了古诗词外,初一下册还涉及到一些古文选,如《论语》、《孟子》等。

通过阅读和理解这些古文,可以了解到古代哲学思想和人文精神,提升自己的文学素养。

三、作文技巧1. 作文结构在初一下册的语文学习中,学生需要掌握好作文的基本结构,包括引言、主体和结尾。

合理的结构可以使作文内容条理清晰,逻辑严谨。

2. 表达技巧作文表达是语文学习中的重要内容,初一下册的学生需要通过大量写作练习来提高自己的文字表达能力,包括运用比喻、排比、修辞等表达手法。

四、阅读理解初一下册的语文教材中,包含了丰富多样的文学作品和文言文篇章,学生需要通过阅读理解来理解文本内容,把握主题思想,提高文学鉴赏能力。

五、诗词鉴赏初一下册还包括了一些古诗词的鉴赏内容,学生需要通过学习和分析来理解古诗词的意境和表达技巧,培养自己的审美情趣。

结语通过初一下册的语文学习,学生可以系统地积累语文基础知识点,提高自己的阅读理解能力和写作水平,为以后的学习打下坚实基础。

希望同学们能在语文学习中不断进步,发现语文之美,享受语文之乐。

七年级语文下册《卖油翁》重点知识总结一、作者简介欧阳修,号醉翁,晚年又号六一居士,北宋时期文学家,唐宋八大家之一。

唐宋八大家是:韩愈、柳宗元、苏洵、苏轼、苏辙、欧阳修、王安石、曾巩。

二、课文重点1.重点字词:(1)自矜:自夸;矜,夸耀。

(2)释担:放下担子;释,放下。

(3)睨:斜着眼睛看。

(4)发矢:放箭;矢,箭。

(5)但微颔之:只是微微地点点头。

但,只是;颔,点头。

(6)但手熟尔:不过手法熟练罢了;尔,罢了。

(7)忿然:恼怒的样子。

(8)尔安敢轻吾射:你怎么敢轻视我的射技?尔,你;轻,轻视。

(9)以我酌油知之:凭我倒油(的经验)懂得这个道理。

(10)乃取一葫芦置于地:就取来一个葫芦放在地上。

乃,就,于是;置,放。

(11)以钱覆其口:用一枚铜钱盖住葫芦的口。

以,用;覆,盖。

(12)徐以杓酌油沥之:慢慢地用勺子倒油(通过铜钱方孔)注到葫芦里。

徐,慢慢地;杓,现在写作“勺”;沥,注入。

(13)因:接着。

(14)康肃笑而遣之:陈尧咨笑着将卖油翁打发走了。

2.通假字:但手熟尔:同“耳”,罢了。

3.一词多义:之(1)但微颔之:代词,指陈尧咨射箭十中八九这一情况(2)以我酌油知之:代词,指射箭也是凭手熟的道理(3)以杓酌油沥之(代词,指葫芦)(4)笑而遣之(代词,指卖油翁)其(1)其发矢十中八九(代词,代陈尧咨)(2)以钱覆其口(代词,代葫芦)以(1)以我酌油知之(介词,凭)(2)钱覆其口(介词,用)射(1)尝射于家圃(动词,射箭)(2)吾射不亦精乎(名词,射箭的技艺)尔(1)但手熟尔(同“耳” ,罢了)(2)尔安敢轻吾射(代词,你)而(1)释担而立(连词,表顺承)(2)自钱孔入,而钱不湿(连词,表转折)(3)康肃笑而遣之(连词,表修饰)4.古今异义:但手熟尔(古义:只,不过;今义:表示转折的连词)尔安敢轻吾射(古义:怎么;今义:平安,安全)三、文章主旨本文通过陈尧咨与卖油翁间的问答小故事,告诉人们“熟能生巧”的道理,告诫人们“尺有所短,寸有所长”,即使有长处也没有骄傲自满的必要。

部编教材七年级语文下册课内重点文言文第4课《孙权劝学》(知识点+复习题)第4课孙权劝学一、全文讲解篇本文选自《资治通鉴》,这本书是由北宋(朝代政治家、史学家司马光主持编撰的一部编年体通史,记载了从战国到五代共1362 年间的史事。

1、劝学,劝说,鼓励学习。

文题点明了文章所写的故事的主要内容。

2、本文仅区区129字,以“劝学”为中心事件展开描写,写吕蒙在孙权劝说下“乃始就学”,其才略很快就有惊人的长进的故事,点明了学习的重要性。

3、写作思路:孙权劝学——吕蒙就学——鲁肃赞学4、人物性格:孙权(严格要求下属、循循善诱)、吕蒙(知错就改,谦虚好学)、鲁肃(敬才爱才)5、文章注重以对话表现人物。

对话言简意丰,生动传神,富于情味。

仅寥寥数语,就使人感受到三位人物各自说话时的口吻、神态和心理。

6、全文解析:孙权劝学,先一语破的,向吕蒙指出“学”的必要性,即因其“当涂掌事”的重要身份而“不可不学”;继而现身说法,指出“学”的可能性。

使吕蒙无可推辞,“乃始就学”。

从孙权的话中,既可以看出他的善劝,又可以感到他对吕蒙的亲近、关心、期望,而又不失人主的身份。

“卿今者才略,非复吴下阿蒙”,是情不自禁的赞叹,可见鲁肃十分惊奇的神态,以他眼中吕蒙变化之大竟然判若两人,表现吕蒙因“学”而使才略有了令人难以置信的惊人长进。

需要指出的是,鲁肃不仅地位高于吕蒙,而且很有学识,由他说出这番话,更可表明吕蒙的长进确实非同一般。

“士别三日,当刮目相待,大兄何见事之晚乎?”是吕蒙对鲁肃赞叹的巧妙接应。

“三日”形容时间很短,“刮目”是擦拭眼睛,表示十分惊奇、难以置信的样子。

从吕蒙的答话中可见他颇为自得的神态,他以当之无愧的坦然态度,表明自己才略长进之快之大。

孙权的话是认真相劝,鲁肃、吕蒙的话则有调侃的意味,二者的情调是不同的。

在本文中,写鲁肃、吕蒙对话,一唱一和,互相打趣,显示了两人的真实性情和融洽关系,表明在孙权劝说下吕蒙“就学”的结果,从侧面表现了吕蒙的学有所成,笔墨十分生动,这是全文的最精彩之处。

七年级下册语文重点文章内容总复习1.从百草园到三味书屋《从百草园到三味书屋》用“从……到……”点明了作者回忆童年生活的地点和范围,同时也告诉我们文章前后两部分的内容,体现了作者的写作顺序,也暗示了文章的主题。

写作特点用“碧绿”修饰“菜畦”,用“光滑”修饰“石井栏”,用“高大”修饰“皂荚树”,用“肥胖”形容“黄蜂”等都体现形容词运用的贴切。

用“扫、露、支、撒、系、牵、拉”这一系列连贯的动词,准确生动地描绘出捕鸟的全过程,也从捕鸟的过程中透露出儿童捕鸟的兴奋惊喜之情,显示了动词运用的精妙。

用“不必说……也不必说……单是……”这一句式,既表达写景的详略,又勾勒出儿童感到事物美好有趣而自得的心理。

“我不知道……也许是……也许是……也许是……总而言之……”这一句式,既在全文结构中起到承上启下的过渡作用,又表现出少年鲁迅告别百草园时的依恋心情,体现了句式运用的精当。

重难点句子1.……其中似乎确凿只有一些野草;但那时却是我的乐园。

“乐园”一词是本文的文眼。

它专门告诉我们:本文的作者要回忆的是童年生活中给自己留下深刻印象的一些有趣的事。

该句是下文的总结句,下文内容是对这句话的具体描述。

2.扫开一块雪,露出地面,用一短棒支起一面大的竹筛来,下面撒些批谷,棒上系条长绳,人远远地牵着,看鸟雀下来啄食,走到竹筛底的时候,将绳子一拉,便罩住了。

作者用“扫、露、支、撒、系、牵、拉”等表示动作的词,准确生动地描绘出捕鸟的全过程,也从捕鸟的活动中写出儿童的兴奋、惊喜之情。

3.他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则但也不常用,普通总不过瞪几眼。

两个“不常用”,可见先生还是比较开明的,严而不厉,甚至是严而可亲的。

4.开头一段中“似乎”“确凿”两词矛盾吗?这两个词不矛盾,却准确地表达了作者的特殊心情—对百草园依恋的深情,因为“连那最末次的相见也已经隔了七八年”,年代久远,所以一开始回忆印象有些模糊,故用“似乎”表示不确定。

然后追忆童年生活,种种景象历历在目,故用“确凿”表示意识中根深蒂固地有这种印象。

5.为什么要写美女蛇的故事?美女蛇的故事深深地吸引着“我”,使“我”得到一些教训,悟出一些道理,同时也给百草园增添了更多的神秘色彩。

重点段落:第2段(1)空间描写顺序:由低到高、再由高到低;具体描写的事物(2)三种角度:视觉、听觉、味觉;具体描写的事物(3)先静物到动物,再由动物到静物5.伤仲永文题中的“伤”是哀伤,叹惜的意思,为什么要“伤”仲永呢?留给读者一个悬念,引起读者的阅读欲望和兴趣。

同时也暗示了文章的主题,给文章奠定了感情基调。

文章先叙后议,开始用见闻录的方式,依次写了方仲永从5岁到20岁之间才能发展变化的三个阶段,接着,作者借事说理,阐明了人的天资与后天学习的关系,强调了后天学习的重要性。

作者采用了寓理于事、欲抑先扬、对比鲜明的写作方法,语言精炼,说理深刻,启人心扉。

重难点句子1.父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。

文章以褒扬之笔描写方仲永是“受之天”的天才。

异在不学而能书。

这是罕见的天赋之才。

2.父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

这句话写出了其父为了图利,并不考虑儿子的前途,每天带着儿子到处炫耀牟利。

“不使学”三字是全文的关键,为仲永的变化埋下伏笔,点出了方仲永命运变化的根本原因。

3.王子曰:仲永之通悟,受之天也。

其受之天也,贤于材人远矣。

卒之为众人,则其受于人者不至也。

这句话在前面充分叙述方仲永由神童变为庸人的基础上,进入议论。

点出了方仲永天资出众,而后来又“泯然”为众人的原因,既总结了前面的故事,又是揭示道理的前奏。

重点段落1.第①段“世隶耕”三个字在全文中起什么作用?“是对未尝识书具”“不使学”的必要铺垫,也是对方仲永天资过人的有力衬托。

2.第②段开头“余闻之也久”这句话在文章结构中有什么作用?起过渡作用。

此句中的“之”字承前,指仲永才能初露时期的情形;“闻”“久”二字则表明作者长期不在家乡,仅从传闻中得知,尚未见到仲永──这最后一点是暗含在全句话中的。

如果把这一点意思明说出来,则全句应是“余闻之也久而未见其人”。

这样,下文再说“见”就十分自然了。

由此可见,“余闻之也久”这句话,是用一明一暗的两层意思来实现上下文的过渡的。

10.木兰诗诗歌对木兰代父从军的缘由、离别、辞官还乡、家人团聚的内容写得详细。

对出征前的准备及十年的征战内容则写得简略。

这样处理详略,不只为了求得行文的变化,使结构疏密有致,主要是为了更好地刻画人物。

以细腻的心理刻画来塑造人物形象。

第二段中对木兰心理刻画是全文最精彩的部分:“旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

”这段描写展示了木兰丰富多彩的内心世界,表现木兰那少年缠绵的情怀。

思念之情与爱国之情交织在一起,刻画出木兰毅然离家保国,不畏艰难险阻,勇往直前的英雄气概和刚强的性格。

用词精当。

如木兰辞官还乡,同亲人合家欢聚一节,文中用一系列动词:“开”、“坐”、“脱”、“著”、“理”、“铁”,含蓄地展示了木兰此时的心理——急于恢复女儿装,表现了木兰对和平生活的向往和归来后喜不自禁的心情,刻画出了木兰天真活泼、淳朴可爱的性格。

重点难点句子1.唧唧复唧唧,木兰当户织。

不闻机杼声,惟闻女叹息。

这一句写木兰停机叹息,设置了悬念,使读者产生疑问,自然引出下文。

“不闻”“惟闻”两句对偶。

2.问女何所思,问女何所忆。

女亦无所思,女亦无所忆。

反复写“无所思”、“无所忆”,反映了木兰从军前复杂的心理活动及严肃认真的态度。

“女亦”两句是复沓句。

复沓与叠句的区别是,复沓可以更换少数词语,而叠句的词语完全相同。

“女亦”两句,以及“旦辞爷娘去……但闻燕山胡骑鸣啾啾”两节八句,也是复沓。

3.旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

一方面写征途的遥远、行军的神速和军情的紧急,大刀阔斧地表现出出征健儿的豪迈气概;一方面以宿营地的空寂荒凉的夜景烘托木兰离家愈远思亲愈切,细针密线地刻画年轻女子的细腻情怀,从而揭示出生活的骤然变化在木兰性格中引起的特殊矛盾。

这两句写出了儿女情深和英雄气概。

4.万里赴戎机,关山度若飞。

这句话紧承第三自然段,是对上段描写的奔驰征途情景高度、形象的概括,表明驰抵战场。

也把行文引到描写战场上的生活和战斗上来,在诗篇前后段落上起着承上启下的作用。

5.爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。

此六句写了家人的不同举动,符合每个人的身份、性格、年龄特点,描写出家中的欢乐气氛,富有浓郁的生活气息和亲切意味。

重点段落对最后一自然段的理解最后一自然段是个生动的比喻,以此比喻表现木兰的机智聪慧,和伙伴们的惊讶;也是吟唱者对木兰的赞颂之词。

此外,以雄兔雌兔比喻人之男女,恰恰是民歌语言运用的特点。

疑难解惑1.如何理解木兰这一人物形象?木兰是中国文学史上一个不朽的人物形象。

她是一个少女,又是一个金戈铁马的英雄。

在国家需要的时候,她挺身而出,驰骋沙场,立下汗马功劳;胜利归来以后又谢绝高官,返回家园,重新从事和平劳动。

她爱亲人也爱国家,把对国家对亲人理责任感融合到了一起。

木兰的形象,集中体现了中华民族勤劳、善良、机智、勇敢刚毅淳朴的优秀品质。

2.作者为什么对《木兰诗》进行这样的繁简处理?这首诗所要突出的正是木兰孝敬父母、勇于担当重任的性格,所以对残酷的战争一笔带过,而对能够反映美好心灵的内容则不惜笔墨。

另外,这种繁简安排似乎还隐含了作者对美好生活的向往祝福,对战争的冷淡和远离。

15孙权劝学劝学,劝说,鼓励学习。

文题点明了文章所写的故事的主要内容。

本文仅区区129字,以“劝学”为中心事件展开描写,写吕蒙在孙权劝说下“乃始就学”,其才略很快就有惊人的长进的故事,点明了学习的重要性。

写作思路:孙权劝学——吕蒙就学——鲁肃赞学人物性格:孙权(严格要求下属、循循善诱)、吕蒙(知错就改,谦虚好学)、鲁肃(敬才爱才)文章注重以对话表现人物。

对话言简意丰,生动传神,富于情味。

仅寥寥数语,就使人感受到三位人物各自说话时的口吻、神态和心理。

孙权劝学,先一语破的,向吕蒙指出“学”的必要性,即因其“当涂掌事”的重要身份而“不可不学”;继而现身说法,指出“学”的可能性。

使吕蒙无可推辞,“乃始就学”。

从孙权的话中,既可以看出他的善劝,又可以感到他对吕蒙的亲近、关心、期望,而又不失人主的身份。

“卿今者才略,非复吴下阿蒙”,是情不自禁的赞叹,可见鲁肃十分惊奇的神态,以他眼中吕蒙变化之大竟然判若两人,表现吕蒙因“学”而使才略有了令人难以置信的惊人长进。

需要指出的是,鲁肃不仅地位高于吕蒙,而且很有学识,由他说出这番话,更可表明吕蒙的长进确实非同一般。

“士别三日,当刮目相待,大兄何见事之晚乎?”是吕蒙对鲁肃赞叹的巧妙接应。

“三日”形容时间很短,“刮目”是擦拭眼睛,表示十分惊奇、难以置信的样子。

从吕蒙的答话中可见他颇为自得的神态,他以当之无愧的坦然态度,表明自己才略长进之快之大。

孙权的话是认真相劝,鲁肃、吕蒙的话则有调侃的意味,二者的情调是不同的。

在本文中,写鲁肃、吕蒙对话,一唱一和,互相打趣,显示了两人的真实性情和融洽关系,表明在孙权劝说下吕蒙“就学”的结果,从侧面表现了吕蒙的学有所成,笔墨十分生动,这是全文的最精彩之处。

鲁肃为什么与吕蒙“结友”?文章以“肃遂拜蒙母,结友而别”结尾。

鲁肃之所以主动与吕蒙“结友”,是因为鲁肃为吕蒙的才略所折服而愿与之身教,表明鲁肃敬才、爱才,二人情投意合。

这最后的一笔,是鲁肃“与蒙议论”的余韵,进一步从侧面表现了吕蒙才略的惊人长进。

启示:人只要肯读书,就会有所进步(开卷有益)成语:吴下阿蒙、刮目相待(解释)16.社戏本文的标题“社戏”既是全文故事情节发展的线索,又是故事内容的概括。

本文以到赵庄看社戏为线索,先略写在平桥村的快乐生活,再详写从平桥村夜航到赵庄看戏的全过程。

刻画了一群农家少年朋友的形象,表现劳动人民纯朴、善良、友爱、无私的美好品德,展示农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活画卷,表达对劳动人民的深厚感情和对美好自由生活的向往。

重难点句子1.我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展的到说不出的大。

“轻松”“舒展”两词用得非常精彩,与上文的沮丧、压抑形成鲜明的对比,传神地表现出了“我”得以能去看戏时欢喜轻快的心情。

“说不出的大”夸张地表现身体的轻松。

2.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。

从修辞格的角度看,连山仿佛是兽脊,运用了比喻的手法;连山都远远地向船尾跑去了,又是运用了拟人方法,这两种修辞方法的运用,使得语言生动形象。

从景物描写的角度说,这是以坐船人的感觉来进行描写,连山的形状像兽脊,在朦胧的月光下颜色淡黑如铁,因为高低起伏,则像是踊跃飞跑,这句描写的精彩之处是用动词“踊跃”来写山,把静态的连山写活了。