草原牧歌银杯课件解析

- 格式:ppt

- 大小:3.54 MB

- 文档页数:18

《银杯》说课稿说教材歌曲《银杯》是一首流传在鄂尔多斯草原上的一首短调民歌。

歌曲为C大调,四四拍。

曲调婉转、流畅、动听有浓郁的蒙古族民歌优美的旋律、独特的韵味等特点。

歌中渗透了蒙古族的朴实豪爽又透射出蒙古人开阔的胸襟。

每当节日聚会、招待宾客的时候,主人便会在饮宴的过程中载歌载舞地高唱宴歌,以示对宾客的盛情。

通常,宴歌的歌词多为珍重、尊老爱幼、提倡团结的格言警句。

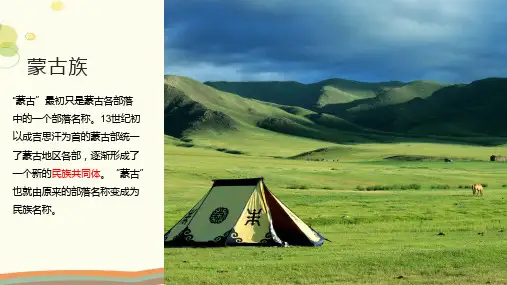

教学目标:教材编排的意图是让学生进一步了解我国的多民族音乐文化,知道蒙古族是祖国大家庭中的重要成员,乐于主动了解蒙古族的文化,喜欢蒙古族音乐。

基于对教材的理解和对学生的把握,我把本课教学目标确立为:1、知识技能目标:通过学唱《银杯》这首歌,让学生感受蒙古人民对美丽草原的热爱和热情好客的嚎爽之情。

2、音乐素养目标:引导学生感受蒙古族民歌的音乐特点,学会听辨乐段,提高学生的音乐感受、鉴赏能力。

3、情感态度目标:通过学习蒙古民歌及了解相关文化,使学生喜爱蒙古民歌,弘扬民族音乐,理解多元文化。

根据教学目标,我确定了这样的教学重点:感受、欣赏歌曲《银杯》理解歌曲表达的思想感情,激发学生对蒙古民歌的热爱之情。

教学重难点:引导学生感受蒙古民歌的风格及特点,听辨乐段。

说学法根据音乐新课标,我认为:音乐教育应该是师生共同体验、发现、创造、表现和享受音乐美得过程,音乐课的全部教学活动都应以学生为主体。

因此在学法的指导时,我紧紧围绕教学目标,坚持以学生自悟探究、自主练习、自信表演等学习方法,坚持“以教师为主导,学生为主体”的原则,注重发展学生的能力它所蕴涵的内容本身很美,给学生提供了一个音乐艺术想象的空间。

在这个空间里,我把以音乐审美为核心的基本理念贯穿始终。

把音乐基础知识和基本技能的学习,有机地渗透在音乐艺术的审美体验之中。

在教学中我打破传统、单一的音乐教学模式,把音乐和多媒体相结合,利用多媒体技术所提供的形象、生动的画面,为学生创设良好的学习环境,从而帮助学生更好地聆听音乐、理解音乐,为音乐所表达的境界所吸引、所陶醉,与之产生强烈的情感共鸣,萌发对音乐的兴趣和爱好,从而激发学生去表现音乐、创造音乐。

第三单元《草原牧歌》《银杯》教学设计课标分析本节课对落实、渗透音乐课程基本理念的把握有几点特色之处,用图片与音乐结合的方式,使学生进入蒙古族的生活氛围中,感受蒙古族祝酒歌的音乐特点,了解蒙古族音乐中的长调和短调,通过演唱,能够表现蒙古族人民的热情、好客的特点,用音乐诠释了一种民族文化,极大程度的渗透了以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力的课程理念。

在音乐创造方面的综合性音乐演唱与舞蹈编创很好的落实了音乐实践与音乐创造的课程理念。

教材分析《银杯》是一首旋律悠扬,起伏较大,带有欢快、热烈的情绪特征的歌曲,是流传在鄂尔多斯草原的一首短调民歌(风俗性宴歌)。

每当节日集会、招待宾客的时候,主人之家便会在饮宴的过程中载歌载舞地高唱宴歌,以示对宾客的盛情。

通常,宴歌的歌词多为珍重友谊、尊老爱幼、提倡团结的格言警句。

歌曲为五声羽调式,其旋律呈抛物线进行,音程有较大的跳进。

演唱中多用倚音、下滑音装饰旋律。

歌曲为4拍,中速,第一乐句和第二乐句组4成的一段体,又称单乐段结构。

第一乐句有 6小节,前4小节为实词,后 2小节为衬词。

第二句同样。

旋律进行除了级进,多次出现四度、五度、八度大跳。

这不仅使音乐情绪更加高昂、兴奋,也突显了歌曲的蒙古族草原风格和蒙古民族的豪爽。

学情分析初一学生通过小学的音乐学习,他们基本掌握了节奏、音准等一些简单的音乐基本要素。

本节课通过学习与夯实使学生把握二拍子节奏的强弱规律及装饰音,使学生能够准确且有感情的演唱蒙古族短调歌曲《银杯》,并通过对蒙古族长调歌曲《牧歌》的对比欣赏,使学生对蒙古族音乐长调和短调有所了解,并加以判断。

虽然学生掌握基础知识程度不一,但整体来说,他们已经有了一定的演唱能力和欣赏能力,分析表现音乐的能力,但是随着年龄的增长,见识的扩展,自主意识不断增强,特别是受流行音乐的影响,已经不满足于课堂教学上的曲子,他们对音乐课的兴趣逐渐减弱,他们渴望音乐,却不喜欢大多数书本上的歌曲。

但对好的音乐作品还是能够接受并喜欢。