人教版高中政治必修四社会发展规律

- 格式:pptx

- 大小:391.68 KB

- 文档页数:40

高中政治必修四的原理和方法论

高中政治必修四包括以下原理和方法论:

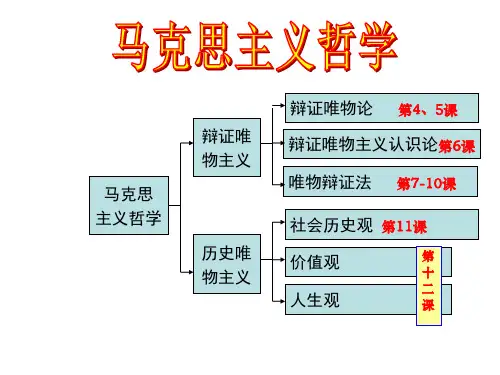

1. 原理:唯物史观。

这一原理认为,社会存在决定社会意识,历史是阶级斗争的历史,人类社会发展的规律是不断发展的。

2. 原理:辩证法。

这一原理认为,一切事物都是相互联系、相互作用的,矛盾是推动事物发展的根本因素。

3. 原理:社会主义基本原则。

这一原理包括公有制和人民民主两个方面,强调生产资料公有制是社会主义的根本制度,人民民主是实现社会主义的政治制度。

4. 方法论:实践是检验真理的标准。

这一方法论强调,只有通过实践不断验证和修正理论,才能获得正确的认识和真理。

5. 方法论:群众路线。

这一方法论强调,党的一切工作必须以人民为中心,充分发扬群众的积极性、主动性和创造性,实行从群众中来,到群众中去的工作方式。

6. 方法论:革命化、大众化、科学化。

这一方法论强调,在进行各种形式的工作时,必须具备革命的精神和行动,同时具备适应大众的特点和需求的能力,以及科学的方法和理论作为工作的指导。

统编人教版高中政治(必修4)哲学与文化第5课第二框《社会历史

的发展》优质说课稿

今天我说课的内容是统编人教版高中思想政治(必修4)“哲学与文化”第5课第二框《社会历史的发展》。

第二单元讲认识社会与价值选择。

其中第五课《寻觅社会的真谛》主要引导学生正确认识社会历史的本质、社会历史的发展规律、社会历史的主体。

社会生活的本质是什么?社会存在与社会意识是什么关系?社会历史发展有什么规律?社会历史的主体是什么?探讨和回答这些问题,有助于我们理解社会历史的本质、社会历史发展的规律和总趋势,有助于我们树立正确的历史观和群众观点。

第五课分三框题,本框是第二框,主要讲解社会历史的发展规律。

通过教学,让学生理解社会历史发展的规律、总趋势,从政治认同、科学精神等方面培养学生思想政治学科核心素养。

本课教学承担着实现本单元教学目标的任务,为了更好地教学,下面我将从课程标准、教材分析、教学目标、教学重难点、学情分析、教学方法、教学准备、教学过程等方面进行说课。

一、说课程标准。

普通高中物理课程标准(2017版2020年修订):“讲述历史唯物主义基本观点,坚持历史的观点。

”

二、教材分析

本框主要讲述了社会历史的发展。

本框以“阅读与思考”为线索贯穿全文,从而引起学生对社会历史发展的规律、总趋势等问题步步深入地思考。

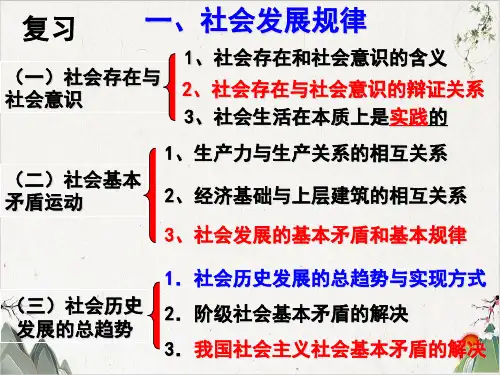

包括“社会历史发展的规律”、“社会历史发展的总趋势”两目内。

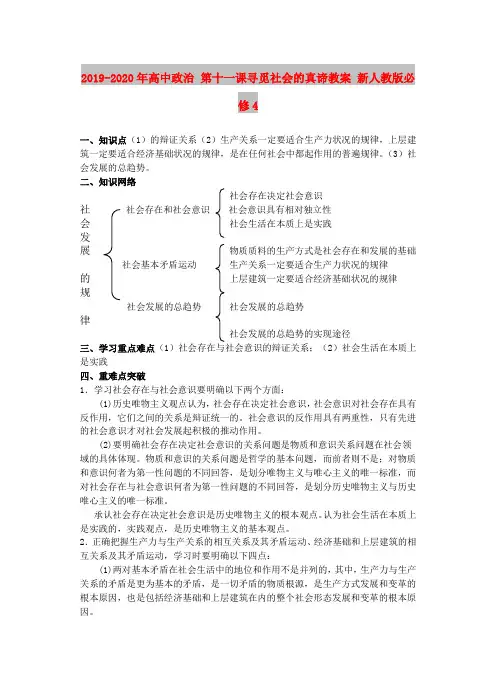

2019-2020年高中政治第十一课寻觅社会的真谛教案新人教版必修4一、知识点(1)的辩证关系(2)生产关系一定要适合生产力状况的规律,上层建筑一定要适合经济基础状况的规律,是在任何社会中都起作用的普遍规律。

(3)社会发展的总趋势。

二、知识网络社会存在决定社会意识社社会存在和社会意识社会意识具有相对独立性会社会生活在本质上是实践发展物质质料的生产方式是社会存在和发展的基础社会基本矛盾运动生产关系一定要适合生产力状况的规律的上层建筑一定要适合经济基础状况的规律规社会发展的总趋势社会发展的总趋势律社会发展的总趋势的实现途径三、学习重点难点(1)社会存在与社会意识的辩证关系;(2)社会生活在本质上是实践四、重难点突破1.学习社会存在与社会意识要明确以下两个方面:(1)历史唯物主义观点认为,社会存在决定社会意识,社会意识对社会存在具有反作用,它们之间的关系是辩证统一的。

社会意识的反作用具有两重性,只有先进的社会意识才对社会发展起积极的推动作用。

(2)要明确社会存在决定社会意识的关系问题是物质和意识关系问题在社会领域的具体体现。

物质和意识的关系问题是哲学的基本问题,而前者则不是;对物质和意识何者为第一性问题的不同回答,是划分唯物主义与唯心主义的唯一标准,而对社会存在与社会意识何者为第一性问题的不同回答,是划分历史唯物主义与历史唯心主义的唯一标准。

承认社会存在决定社会意识是历史唯物主义的根本观点。

认为社会生活在本质上是实践的,实践观点,是历史唯物主义的基本观点。

2.正确把握生产力与生产关系的相互关系及其矛盾运动、经济基础和上层建筑的相互关系及其矛盾运动,学习时要明确以下四点:(1)两对基本矛盾在社会生活中的地位和作用不是并列的,其中,生产力与生产关系的矛盾是更为基本的矛盾,是一切矛盾的物质根源,是生产方式发展和变革的根本原因,也是包括经济基础和上层建筑在内的整个社会形态发展和变革的根本原因。

(2)经济基础是由一定发展阶段的生产力所决定的占统治地位的生产关系的总和,是该社会的经济结构、经济制度;上层建筑是指建立在一定经济基础之上的社会意识形态以及相应的政治法律制度、组织和设施的总和。

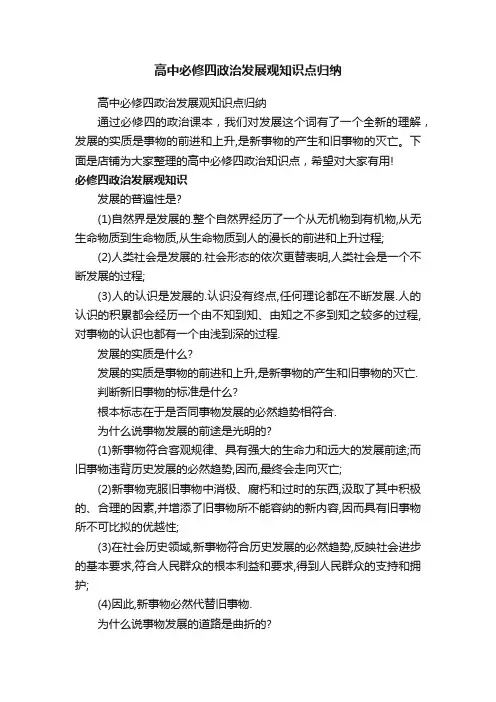

高中必修四政治发展观知识点归纳高中必修四政治发展观知识点归纳通过必修四的政治课本,我们对发展这个词有了一个全新的理解,发展的实质是事物的前进和上升,是新事物的产生和旧事物的灭亡。

下面是店铺为大家整理的高中必修四政治知识点,希望对大家有用!必修四政治发展观知识发展的普遍性是?(1)自然界是发展的.整个自然界经历了一个从无机物到有机物,从无生命物质到生命物质,从生命物质到人的漫长的前进和上升过程;(2)人类社会是发展的.社会形态的依次更替表明,人类社会是一个不断发展的过程;(3)人的认识是发展的.认识没有终点,任何理论都在不断发展.人的认识的积累都会经历一个由不知到知、由知之不多到知之较多的过程,对事物的认识也都有一个由浅到深的过程.发展的实质是什么?发展的实质是事物的前进和上升,是新事物的产生和旧事物的灭亡.判断新旧事物的标准是什么?根本标志在于是否同事物发展的必然趋势相符合.为什么说事物发展的前途是光明的?(1)新事物符合客观规律、具有强大的生命力和远大的发展前途;而旧事物违背历史发展的必然趋势,因而,最终会走向灭亡;(2)新事物克服旧事物中消极、腐朽和过时的东西,汲取了其中积极的、合理的因素,并增添了旧事物所不能容纳的新内容,因而具有旧事物所不可比拟的优越性;(3)在社会历史领域,新事物符合历史发展的必然趋势,反映社会进步的基本要求,符合人民群众的根本利益和要求,得到人民群众的支持和拥护;(4)因此,新事物必然代替旧事物.为什么说事物发展的道路是曲折的?(1)新事物的发展要经历一个由小到大、由不完善到比较完善的过程;(2)新事物本身存在弱点和不完善的地方;(3)人们对新事物的认可也有一个过程;(4)旧事物在开始时往往比较强大,总是顽强抵抗和极力扼杀新事物;(5)所以,新事物战胜旧事物要经历一个漫长和曲折的过程.事物发展的方向是什么?发展的方向是前进的、上升的,而道路是曲折的.事物发展的状态是什么?量变和质变是事物发展的两种状态.什么是量变和质变?(1)量变:指事物数量的增减和场所的变更,是一种渐进的、不显著的变化;(统一、相持、平衡、静止都是量变过程中呈现的状态)(2)质变:指事物根本性质的变化,是事物由一种质态向另一种质态的飞跃,是一种根本的、显著的变化.(统一的分解、平衡和静止的破坏都是质变过程中呈现的状态)量变和质变的辨证关系是什么?要求我们怎么做?(1)关系:一,事物的发展总是从量变开始,量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果;二,质变又为新的量变开辟道路,使事物在新质的基础上开始新的量变.(2)要求:一、做任何事情都要从一点一滴的小事做起,积极做好量的积累,为实现质变创造条件;二、当量变已经达到一定程度时,要抓住时机,促成质变,实现的事物的飞跃和发展.事物发展的源泉和动力是什么?事物发展的源泉和动力是矛盾.必修四政治知识重点唯物辩证法的联系观一、世界是普遍联系的1、联系的含义:所谓联系,就是事物之间以及事物内部诸要素之间的相互影响、相互制约和相互作用。