语气副词与代词的区别

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:6

现代汉语通论知识点整理⼀.基本概念1.词汇:是语⾔的建筑材料,是词和语的集合体。

2.词:指⼀定的语⾳形式和⼀定意义相结合,并且可以独⽴运⽤的最⼩的语⾔单位。

3.语素:⾳义相结合的最⼩的语⾔单位。

4.义素:最⼩的不能独⽴运⽤的语义单位。

5.语义特征:词语中符合某种组合选择的有区别性特征的最⼩语义成分。

6.现代汉语最根本的特点:不依赖严格意义的形态变化,⽽借助于语序、虚词等语法⼿段来表⽰语法关系和语法意义。

7.实词:能充当句法成分的词是实词。

包括名词,动词,形容词,数词,量词,代词,区别词,副词,叹词,拟声词等⼗类。

8.虚词:不能充当句法成分的词是虚词。

包括介词,连词,助词,语⽓词四类。

虚词与实词相⽐有⼏个重要特点:封闭(实词每⼀类数量开放,虚词则是可数有限的。

)黏着(虚词不能单独成句,不能单独回答问题,必须黏附在实词前后才能发挥作⽤。

)定位(⼤部分实词在结构组合时位置是不固定的,虚词的位置相对固定。

名词、动词、形容词是典型的实词,连词、语⽓词、助词是典型的虚词。

副词兼有实词和虚词的某些特点。

)9.短语:由两个或两个以上单词构成的句法结构单位叫短语。

它包括词组和结构两类。

10.词组:实词与实词按照⼀定的结构⽅式组合起来的短语。

11.结构:实词与实词的⾮结构组合以及实词与虚词的组合叫结构。

12.语义指向:是指句法结构中的某⼀成分跟其他成分之间在语义上的联系。

(语义指向可以合理解释句⼦成分之间的关系。

语义指向的分析可以帮助我们解释歧义现象。

)13.复句:由两个或两个以上在意义上密切相关,结构上互不包含的分句所构成的语⾔单位。

14.复句的三个特点:a.句法结构上互不包含b.关联词是重要的语法标志C.停顿是分句与分句之间的重要的形式标志⼆.应⽤1.语素,⾳节,词,汉字的个数区分⾳节:从语⾔⾓度分析的结果;⽂字是书⾯记录的符号;语素是语⾔中构词的基本成分,⾳义结合的最⼩的语⾔单位;词是⾳义结合且能独⽴运⽤的最⼩语⾔单位。

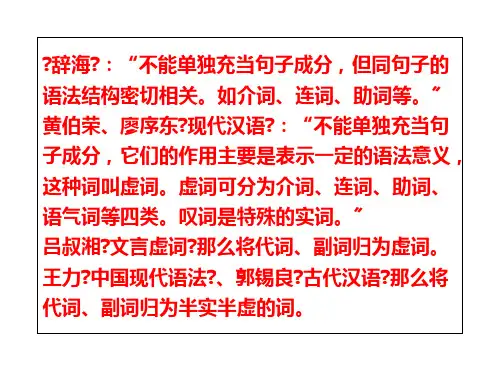

五本常用现代汉语教材词类比较词类是现代汉语的重要组成部分,分清词类有助于能更好地认识现代汉语的规律。

本文以邵敬敏的《现代汉语通论》,张斌的《新编现代汉语》,胡裕树的《现代汉语》,邢福义的《现代汉语》,黄伯荣、廖序东的《现代汉语》等五本教材中的词类部分为研究对象,重点比较它们的不同之处,对其中的几个问题谈一些粗浅的认识。

标签:现代汉语教材词类学术界在上个世纪曾经就汉语词类问题进行过三次大的讨论,一次是在30年代,一次是在50年代,还有一次在80年代。

通过讨论,大家基本上都逐步统一到这样一个观点上:词类是词的语法分类,是按词所具有的不同的语法功能所划分出来的类别。

一、汉语的词类系统前人提出过三种依据:词的形态、词的语法意义、词的语法功能。

但就划分汉语词类来说,最佳的依据是词的语法功能。

邵敬敏的《现代汉语通论》,张斌的《新编现代汉语》,胡裕树的《现代汉语》,邢福义的《现代汉语》,黄伯荣、廖序东的《现代汉语》这五本教材,对词的分类各有不同邵敬敏本将词类系统分为实词和虚词,实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词、区别词、副词、叹词、拟声词等十类;虚词包括连词、介词、助词、语气词四类。

张斌本将汉语词类系统分为实词、虚词和拟音词,实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词、区别词、副词;虚词包括连词、介词、助词、语气词;拟音词包括象声词和叹词。

胡裕树本认为实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词、副词;虚词包括连词、介词、助词、语气词、叹词、象声词。

邢福义本认为实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词;虚词包括副词、连词、介词、助词、拟音词。

黄伯荣本中实词包括名词、动词、形容词、区别词、数词、量词、代词、副词、叹词、拟声词;虚词包括连词、介词、助词、语气词。

可以看出,这五本教材对名词、动词、形容词、数词、量词、代词归为实词,连词、介词、助词归为虚词,看法是一致的,并不存在分歧。

二、对副词的归类看法不一,对副词的划分有分歧自从《马氏文通》以来,副词一直是汉语词类研究中引起争议和存在问题比较多的一类词,早期的语法著作如《新著国语文法》《中国文法要略》《中国现代语法》《语法修辞讲话》都将意义作为划分虚实的主要标准,所以都把副词划归到虚词一类中。

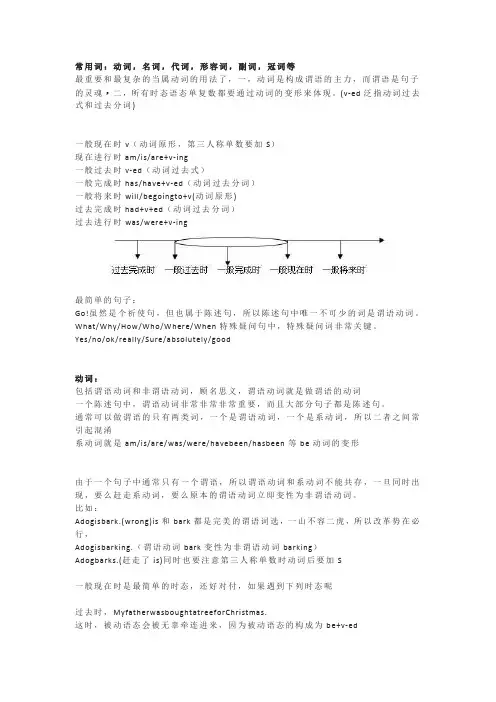

常用词:动词,名词,代词,形容词,副词,冠词等最重要和最复杂的当属动词的用法了,一,动词是构成谓语的主力,而谓语是句子的灵魂二,所有时态语态单复数都要通过动词的变形来体现。

(v-ed泛指动词过去式和过去分词)一般现在时v(动词原形,第三人称单数要加S)现在进行时am/is/are+v-ing一般过去时v-ed(动词过去式)一般完成时has/have+v-ed(动词过去分词)一般将来时will/begoingto+v(动词原形)过去完成时had+v+ed(动词过去分词)过去进行时was/were+v-ing最简单的句子:Go!虽然是个祈使句,但也属于陈述句,所以陈述句中唯一不可少的词是谓语动词。

What/Why/How/Who/Where/When特殊疑问句中,特殊疑问词非常关键。

Yes/no/ok/really/Sure/absolutely/good动词:包括谓语动词和非谓语动词,顾名思义,谓语动词就是做谓语的动词一个陈述句中,谓语动词非常非常非常重要,而且大部分句子都是陈述句。

通常可以做谓语的只有两类词,一个是谓语动词,一个是系动词,所以二者之间常引起混淆系动词就是am/is/are/was/were/havebeen/hasbeen等be动词的变形由于一个句子中通常只有一个谓语,所以谓语动词和系动词不能共存,一旦同时出现,要么赶走系动词,要么原本的谓语动词立即变性为非谓语动词。

比如:Adogisbark.(wrong)is和bark都是完美的谓语词选,一山不容二虎,所以改革势在必行,Adogisbarking.(谓语动词bark变性为非谓语动词barking)Adogbarks.(赶走了is)同时也要注意第三人称单数时动词后要加S一般现在时是最简单的时态,还好对付,如果遇到下列时态呢过去时,MyfatherwasboughtatreeforChristmas.这时,被动语态会被无辜牵连进来,因为被动语态的构成为be+v-ed过去时中动词全部是v-ed形式出现,不规则动词除外,很容易让人联想到被动语态。

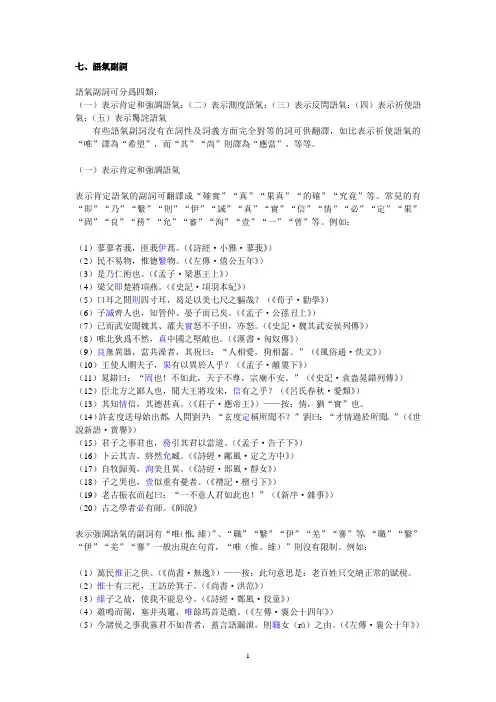

七、語氣副詞語氣副詞可分爲四類:(一)表示肯定和強調語氣;(二)表示測度語氣;(三)表示反問語氣;(四)表示祈使語氣;(五)表示驚詫語氣有些語氣副詞沒有在詞性及詞義方面完全對等的詞可供翻譯,如比表示祈使語氣的“唯”譯為“希望”,而“其”“尚”則譯為“應當”,等等。

(一)表示肯定和強調語氣表示肯定語氣的副詞可翻譯成“確實”“真”“果真”“的確”“究竟”等。

常見的有“即”“乃”“繄”“則”“伊”“誠”“真”“實”“信”“情”“必”“定”“果”“固”“良”“務”“允”“審”“洵”“壹”“一”“曾”等。

例如:(1)蓼蓼者莪,匪莪伊蒿。

(《詩經·小雅·蓼莪》)(2)民不易物,惟德繄物。

(《左傳·僖公五年》)(3)是乃仁術也。

(《孟子·梁惠王上》)(4)梁父即楚將項燕。

(《史記·項羽本紀》)(5)口耳之間則四寸耳,曷足以美七尺之軀哉?(《荀子·勸學》)(6)子誠齊人也,知管仲、晏子而已矣。

(《孟子·公孫丑上》)(7)已而武安聞魏其、灌夫實怒不予田,亦怒。

(《史記·魏其武安侯列傳》)(8)唯北狄爲不然,真中國之堅敵也。

(《漢書·匈奴傳》)(9)良無異器,當共澡者,其祝曰:“人相愛,狗相齧。

”(《風俗通·佚文》)(10)王使人瞷夫子,果有以異於人乎?(《孟子·離婁下》)(11)晁錯曰:“固也!不如此,天子不尊,宗廟不安。

”(《史記·袁盎晁錯列傳》)(12)臣北方之鄙人也,聞大王將攻宋,信有之乎?(《呂氏春秋·愛類》)(13)其知情信,其德甚真。

(《莊子·應帝王》)——按:情,猶“實”也。

(14)許玄度送母始出都,人問劉尹:“玄度定稱所聞不?”劉曰:“才情過於所聞。

”(《世說新語·賞譽》)(15)君子之事君也,務引其君以當道。

(《孟子·告子下》)(16)卜云其吉,終然允臧。

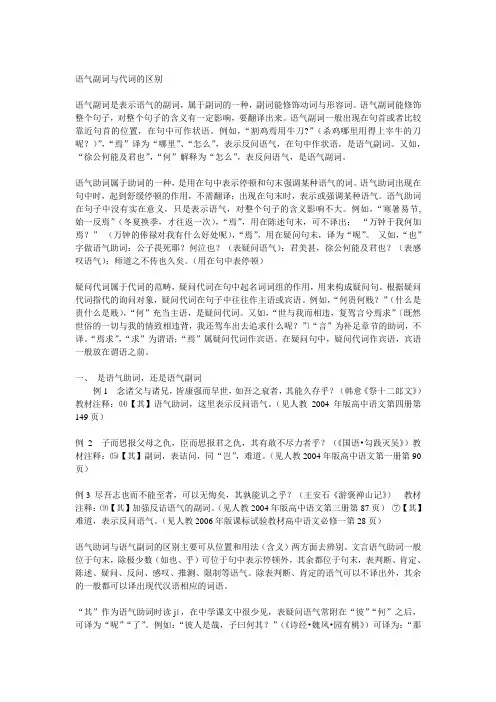

语气副词与代词的区别语气副词是表示语气的副词,属于副词的一种,副词能修饰动词与形容词。

语气副词能修饰整个句子,对整个句子的含义有一定影响,要翻译出来。

语气副词一般出现在句首或者比较靠近句首的位置,在句中可作状语。

例如,“割鸡焉用牛刀?”(杀鸡哪里用得上宰牛的刀呢?)”,“焉”译为“哪里”、“怎么”,表示反问语气,在句中作状语,是语气副词。

又如,“徐公何能及君也”,“何”解释为“怎么”,表反问语气,是语气副词。

语气助词属于助词的一种,是用在句中表示停顿和句末强调某种语气的词。

语气助词出现在句中时,起到舒缓停顿的作用,不需翻译;出现在句末时,表示或强调某种语气。

语气助词在句子中没有实在意义,只是表示语气,对整个句子的含义影响不大。

例如,“寒暑易节,始一反焉”(冬夏换季,才往返一次),“焉”,用在陈述句末,可不译出;“万钟于我何加焉?”(万钟的俸禄对我有什么好处呢),“焉”,用在疑问句末,译为“呢”。

又如,“也”字做语气助词:公子畏死耶?何泣也?(表疑问语气);君美甚,徐公何能及君也?(表感叹语气);师道之不传也久矣。

(用在句中表停顿)疑问代词属于代词的范畴,疑问代词在句中起名词词组的作用,用来构成疑问句。

根据疑问代词指代的询问对象,疑问代词在句子中往往作主语或宾语。

例如,“何贵何贱?”(什么是贵什么是贱),“何”充当主语,是疑问代词。

又如,“世与我而相违,复驾言兮焉求”〔既然世俗的一切与我的情致相违背,我还驾车出去追求什么呢?”〕“言”为补足章节的助词,不译。

“焉求”,“求”为谓语;“焉”属疑问代词作宾语。

在疑问句中,疑问代词作宾语,宾语一般放在谓语之前。

一、是语气助词,还是语气副词例1 念诸父与诸兄,皆康强而早世,如吾之衰者,其能久存乎?(韩愈《祭十二郎文》)教材注释:⒁【其】语气助词,这里表示反问语气。

(见人教2004年版高中语文第四册第149页)例2 子而思报父母之仇,臣而思报君之仇,其有敢不尽力者乎?(《国语•勾践灭吴》)教材注释:⒂【其】副词,表诘问,同“岂”,难道。

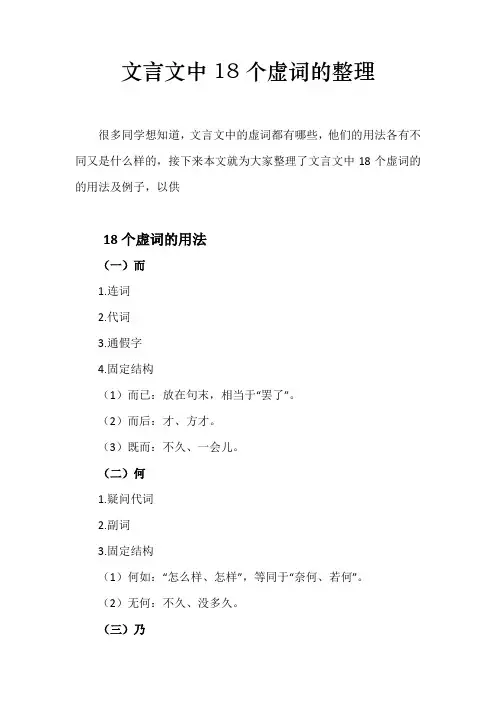

文言文中18个虚词的整理很多同学想知道,文言文中的虚词都有哪些,他们的用法各有不同又是什么样的,接下来本文就为大家整理了文言文中18个虚词的的用法及例子,以供18个虚词的用法(一)而1.连词2.代词3.通假字4.固定结构(1)而已:放在句末,相当于“罢了”。

(2)而后:才、方才。

(3)既而:不久、一会儿。

(二)何1.疑问代词2.副词3.固定结构(1)何如:“怎么样、怎样”,等同于“奈何、若何”。

(2)无何:不久、没多久。

(三)乃2.代词3.固定结构(四)以1.介词2.连词(用法与“而”基本相同,但不表转折)3.助词,作语气助词,起调节音节的作用。

例:固以怪之。

4.动词,“任用、认为”。

例:皆以(之)美于徐公。

5.副词,“已经”(时间副词)。

例:日以尽矣。

6.名词,“缘由,原因”。

例:良有以也。

7.固定结构(1)以为:a.认为;b.把……当作、把……作为。

例:虎视之,庞然大物也,以为神。

(2)以是/是以,“因此”。

例:余是以记之。

(3)“有以”和“无以”,译为“有什么办法用来……”和“没什么办法用来……”(五)且1.连词2.副词:标志:主语+且+谓语。

3.固定结构(六)若1.代词3.助词:若+形容词/副词,译为“……的样子;的;地”。

(不常见的用法)4.动词5.固定结构(七)所1.助词2.名词,译为“处所、地方”。

例:某所,而母立于兹。

——这个地方,你母亲曾经站过。

3.【数词+所】表约数,译为“上下、左右”。

例:前未到匈奴陈二里所。

4.固定结构(八)为①读wéi(第二声)时1.动词2.介词:表被动,译为“被”。

例:吾属今为之虏矣。

3.语气助词:放在疑问句的末尾,表反诘语气,译为“呢、吗”(九)之1.代词【动词+之】2.助词(1)作结构助词(2)放在主谓之间,取消句子独立性,不译,去掉“之”后句意无变化。

(3)宾语前置标志。

于疑问句中,疑问代词作宾语时,放在谓语动词前面,不译。

(4)定语后置的标志,无实意,不译。

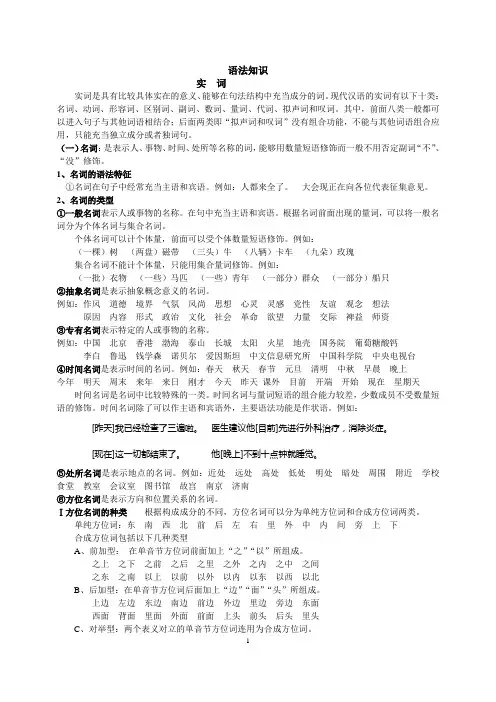

语法知识实词实词是具有比较具体实在的意义、能够在句法结构中充当成分的词。

现代汉语的实词有以下十类:名词、动词、形容词、区别词、副词、数词、量词、代词、拟声词和叹词。

其中,前面八类一般都可以进入句子与其他词语相结合;后面两类即“拟声词和叹词”没有组合功能,不能与其他词语组合应用,只能充当独立成分或者独词句。

(一)名词:是表示人、事物、时间、处所等名称的词,能够用数量短语修饰而一般不用否定副词“不”、“没”修饰。

1、名词的语法特征①名词在句子中经常充当主语和宾语。

例如:人都来全了。

大会现正在向各位代表征集意见。

2、名词的类型①一般名词表示人或事物的名称。

在句中充当主语和宾语。

根据名词前面出现的量词,可以将一般名词分为个体名词与集合名词。

个体名词可以计个体量,前面可以受个体数量短语修饰。

例如:(一棵)树(两盘)磁带(三头)牛(八辆)卡车(九朵)玫瑰集合名词不能计个体量,只能用集合量词修饰。

例如:(一批)衣物(一些)马匹(一些)青年(一部分)群众(一部分)船只②抽象名词是表示抽象概念意义的名词。

例如:作风道德境界气氛风尚思想心灵灵感党性友谊观念想法原因内容形式政治文化社会革命欲望力量交际裨益师资③专有名词表示特定的人或事物的名称。

例如:中国北京香港渤海泰山长城太阳火星地壳国务院葡萄糖酸钙李白鲁迅钱学森诺贝尔爱因斯坦中文信息研究所中国科学院中央电视台④时间名词是表示时间的名词。

例如:春天秋天春节元旦清明中秋早晨晚上今年明天周末来年来日刚才今天昨天课外目前开端开始现在星期天时间名词是名词中比较特殊的一类。

时间名词与量词短语的组合能力较差,少数成员不受数量短语的修饰。

时间名词除了可以作主语和宾语外,主要语法功能是作状语。

例如:[昨天]我已经检查了三遍啦。

医生建议他[目前]先进行外科治疗,消除炎症。

[现在]这一切都结束了。

他[晚上]不到十点钟就睡觉。

⑤处所名词是表示地点的名词。

例如:近处远处高处低处明处暗处周围附近学校食堂教室会议室图书馆故宫南京济南⑥方位名词是表示方向和位置关系的名词。

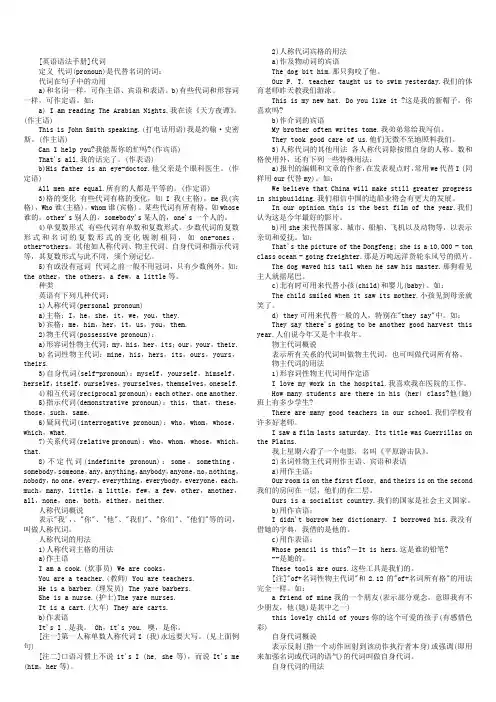

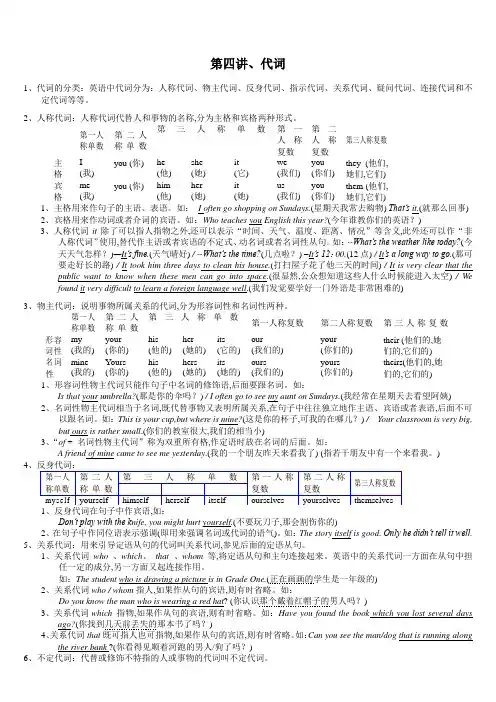

第四讲、代词1、代词的分类:英语中代词分为:人称代词、物主代词、反身代词、指示代词、关系代词、疑问代词、连接代词和不定代词等等。

2、人称代词:人称代词代替人和事物的名称,分为主格和宾格两种形式。

第一人称单数第二人称单数第三人称单数第一人称复数第二人称复数第三人称复数主格I(我)you (你) he(他)she(她)it(它)we(我们)you(你们)they (他们,她们,它们)宾格me(我)you (你) him(他)her(她)it(她)us(我们)you(你们)them (他们,她们,它们)1、主格用来作句子的主语、表语。

如:I often go shopping on Sundays.(星期天我常去购物)That’s it.(就那么回事)2、宾格用来作动词或者介词的宾语。

如:Who teaches you English this year?(今年谁教你们的英语?)3、人称代词it除了可以指人指物之外,还可以表示“时间、天气、温度、距离、情况”等含义,此外还可以作“非人称代词”使用,替代作主语或者宾语的不定式、动名词或者名词性从句。

如:--What’s the weather like today?(今天天气怎样?)—It’s fine.(天气晴好) / --What’s the time?(几点啦?)–It’s 12:00.(12点) / It’s a long way to go.(那可要走好长的路) / It took him three days to clean his house.(打扫屋子花了他三天的时间) / It is very clear that the public want to know when these men can go into space.(很显然,公众想知道这些人什么时候能进入太空)/ We found it very difficult to learn a foreign language well.(我们发觉要学好一门外语是非常困难的)3、物主代词:说明事物所属关系的代词,分为形容词性和名词性两种。

古文语气词,副词读轻音

在古文中,语气词和副词的运用是非常重要的,它们能够赋予文章丰富的情感色彩和表达作者的态度。

古文语气词、副词读轻音,这是一种独特的语言现象,值得我们深入探讨。

一、古文语气词的分类与举例

1.疑问语气词:如“乎”、“耶”、“与”等,用于表示疑问、反问或推测的语气。

2.感叹语气词:如“矣”、“哉”、“乎”等,用于表示感叹、赞叹或惊讶的语气。

3.祈使语气词:如“矣”、“焉”、“也”等,用于表示命令、请求或劝告的语气。

4.陈述语气词:如“也”、“矣”、“焉”等,用于表示陈述、肯定或否定的语气。

二、古文副词的分类与举例

1.程度副词:如“甚”、“最”、“颇”等,用于表示程度的高低。

2.范围副词:如“皆”、“悉”、“尽”等,用于表示范围的广泛。

3.频率副词:如“屡”、“常”、“每”等,用于表示动作发生的频繁程度。

4.时间副词:如“已”、“尚未”、“将”等,用于表示时间的先后。

三、读轻音的技巧与方法

1.掌握古文语气词、副词的用法,了解它们在句子中的作用。

2.注意语气词、副词与句子其他成分的搭配,尤其是动词、形容词等。

3.结合句子所在的语境,判断语气词、副词的读音。

4.熟能生巧,多加练习,提高自己对古文语气词、副词读轻音的敏感度。

总之,掌握古文语气词、副词的读轻音,对于深入理解和鉴赏古文具有重要意义。

第十一节代词本节讲述古代汉语中代词的类别以及各自的语法功能和表达的语义。

代词是具有代替或指示作用的虚词。

在古代汉语的代词系统里,除了和现代汉语一样有疑问代词、指示代词和人称代词以外,还多一类无定代词和一类辅助性代词。

代词都有指代作用,被指代的不仅可以是名词性成分,有可以是谓词性成分;不仅可以是单个的词,有可以是复杂的词组,甚至是句子。

一、疑问代词根据疑问代词指代的询问对象,古代汉语的疑问代词可以分为三类:指人、指事物、指处所。

其中存在着交叉的现象。

疑问代词在句中主要做主语、宾语、定语,状语。

1、指人的疑问代词谁、孰、何2、指事物的疑问代词何、胡、曷、奚3、指处所的疑问代词安、恶、焉二、指示代词古代汉语中的指示代词在句中主要做主语、宾语、定语。

其系统较为复杂,分以下五类。

1、特指与泛指代词之、兹、其2、近指代词此、是、斯3、远指代词彼、夫4、谓词性指示代词尔、若、然5、特殊指示代词焉、诸三、人称代词在古代汉语中,人称代词可以做主语、宾语和定语。

1、第一人称代词吾、我、余、予、朕(秦始皇以后,只限于皇帝本人使用)2、第二人称代词女(汝)、尔、若、而、乃。

3、第三人称代词(上古无真正意义上的第三人称代词,而是使用指示代词来兼指)彼、之、其古代汉语的人称代词没有数的分别,同一个词既可以用于单数,又可以用于复数。

第一二人称代词后也可加“侪、属、曹、辈”表示复数。

四、无定代词1、肯定性的无定代词或2、否定性的无定代词莫五、辅助性代词1、所“所”的基本语法功能是加在谓词性成分前面,指代某种动作的对象,组成所字结构,使谓词性成分名词化。

所字结构分为以下三类:(1)所+动词(2)所+介词+谓词性成分(3)所+(介词)+谓词性成分2、者“者” 的基本语法功能是位于词或词组之后,构成者字结构,表示“……的人”、“……的事物”。

者字结构分为如下两类:(1)谓词性成分+(动词、形容词、数词)+者(2)名词性成分(名词、所字结构)+者思考与练习一、根据本节常识,列表说明古代汉语代词的类别,各自的语法功能和表达的语义。

语气副词与代词的区别语气副词是表示语气的副词,属于副词的一种,副词能修饰动词与形容词。

语气副词能修饰整个句子,对整个句子的含义有一定影响,要翻译出来。

语气副词一般出现在句首或者比较靠近句首的位置,在句中可作状语。

例如,“割鸡焉用牛刀?”(杀鸡哪里用得上宰牛的刀呢?)”,“焉”译为“哪里”、“怎么”,表示反问语气,在句中作状语,是语气副词。

又如,“徐公何能及君也”,“何”解释为“怎么”,表反问语气,是语气副词。

语气助词属于助词的一种,是用在句中表示停顿和句末强调某种语气的词。

语气助词出现在句中时,起到舒缓停顿的作用,不需翻译;出现在句末时,表示或强调某种语气。

语气助词在句子中没有实在意义,只是表示语气,对整个句子的含义影响不大。

例如,“寒暑易节,始一反焉”(冬夏换季,才往返一次),“焉”,用在陈述句末,可不译出;“万钟于我何加焉?”(万钟的俸禄对我有什么好处呢),“焉”,用在疑问句末,译为“呢”。

又如,“也”字做语气助词:公子畏死耶?何泣也?(表疑问语气);君美甚,徐公何能及君也?(表感叹语气);师道之不传也久矣。

(用在句中表停顿)疑问代词属于代词的范畴,疑问代词在句中起名词词组的作用,用来构成疑问句。

根据疑问代词指代的询问对象,疑问代词在句子中往往作主语或宾语。

例如,“何贵何贱?”(什么是贵什么是贱),“何”充当主语,是疑问代词。

又如,“世与我而相违,复驾言兮焉求”〔既然世俗的一切与我的情致相违背,我还驾车出去追求什么呢?”〕“言”为补足章节的助词,不译。

“焉求”,“求”为谓语;“焉”属疑问代词作宾语。

在疑问句中,疑问代词作宾语,宾语一般放在谓语之前。

一、是语气助词,还是语气副词例1 念诸父与诸兄,皆康强而早世,如吾之衰者,其能久存乎?(韩愈《祭十二郎文》)教材注释:⒁【其】语气助词,这里表示反问语气。

(见人教2004年版高中语文第四册第149页)例2 子而思报父母之仇,臣而思报君之仇,其有敢不尽力者乎?(《国语•勾践灭吴》)教材注释:⒂【其】副词,表诘问,同“岂”,难道。

现代汉语下册知识点词类一、1、划分词类的依据词在句子里充当句法成分的功能词的意义(指语法上同类词的概括意义或意义类别)词的形态(构形形态、构词形态)2、类别实词:名词、动词、形容词、区别词、数词、量词、副词、代词、拟声词、叹词虚词:介词、连词、助词、语气词区别:可否单独成句可否定位可否相互结合开放还是封闭使用频率高低二、各类实词一、名词1、种类:专有名词:中国普通名词:个体(朋友)、集合(人民)、抽象(思想)、物质(阳光)时间名词:明年处所名词:周围方位名词:前、后2、语法特征(1)可做主语、宾语、定语、不做补语例:江苏人、报社的记者、目前的大学生我爱祖国(2)大多数可接受数量短语修饰,一般不接受副词修饰(注:专有名词不接受数量短语的修饰)例:一条鱼、一批枪支(3)关于堆叠,一般不堆叠天天、年年、年年岁岁(4)用在介词后,组成介词短语,做状语例:【用究竟】讲话、【在家】上课(状中关系)(5)汉语名词单数、复数同形。

局部指人名词(和代词)在透露表现复数时,可加后缀“们”,如“你们”、“同伙们”3、时间名词和方位名词时间名词:做主语、做宾语、做定语、做状语例:做主语:昨天很热做宾语:我熬过了昨天做定语:昨天的作业做状语:他昨天来了方位名词:表方向、位置单音节:上、下双音节:之前、以后表空间位置:椅子上、房间里用法:(1)前加介词例:【在椅子上】坐、【从房间里】出来(2)少数方位词可表示时间,形成方位短语例:动身(以)前、三天(之)内二、动词1、意义和种类:动词表示动作、行为、心理活动或存现等(1)动作动词:走、跳(2)生理举动动词:喜爱、考虑(3)存在、变革、消失动词:有、演变、消失(4)判断动词:是(5)能愿动词:能、会(6)趋向动词:下来、起来(7)方式动词:进行、予以(8)干系动词:姓、等于2、动词语法特征(1)动词能作动语带宾语,能做谓语或谓语中心语例:XXX看书、我爱祖国少数:粘宾动词(必须带宾语)例:他认识XXX。

文言文虚词的语气表达方法文言文是中国古代的一种书面语言,表达方式与现代汉语有所不同。

文言文中使用了许多虚词来表达语气,从而增强文章的表达力和情感色彩。

本文将介绍文言文虚词的语气表达方法。

一、程度副词的使用在文言文中,程度副词常用于表示语气的强弱和情感的程度。

常见的程度副词包括“甚”、“颇”、“稍”、“亦”等。

例如,“甚”可以用于加强形容词或动词的程度,表达强烈的语气,如“甚好”、“甚大”、“甚善”等;“颇”表示程度较高,接在形容词或动词之前,如“颇好”、“颇善”、“颇得意”等。

二、语气助词的运用文言文中还存在一些语气助词,可以用来表示不同的语气。

常见的语气助词有“耳”、“乎”、“矣”、“兮”等。

例如,“耳”常用于意志的表达,表示坚决,如“行之耳”、“止之耳”等;“乎”表示疑问或命令,如“何乎?”、“毋乎?”等;“矣”则用于陈述句的结尾,表示确定的语气,如“然矣”、“可矣”等。

三、感叹词的运用感叹词在文言文中具有表达强烈情感和感叹的作用。

常见的感叹词有“咳”、“哉”、“夫”等。

例如,“咳”用于表示感叹或反问,如“咳,何其善也!”、“咳,众所周知也!”等;“哉”用于加强语气,表示强烈的感叹或赞叹,如“哉!天地之间,物力相薄而情意深厚也!”、“哉!大人之德也!”等;“夫”表示强调,用于引出一个话题或说明事实,如“夫人者,人之贤者也!”、“夫妇者,社会之基石也!”等。

四、句末助词的运用文言文中的句末助词也是表达语气的一种方式。

常见的句末助词包括“乎”、“矣”、“欤”等。

例如,“乎”用于疑问句或反问句的句末,表示询问或加强语气,如“何以敬之乎?”、“如此简便而明智之法,安能不用乎?”等;“矣”可用于陈述句、感叹句或命令句的句末,表示确定的语气,如“然矣”、“可矣”、“知矣”等;“欤”用于反问句或问句的句末,表示疑问或加强语气,如“君亦欤?”、“何不欤?”等。

五、虚词的语序变化在文言文中,虚词的语气表达还与语序的变化相关。

语气副词与代词的区别语气副词是表示语气的副词,属于副词的一种,副词能修饰动词与形容词。

语气副词能修饰整个句子,对整个句子的含义有一定影响,要翻译出来。

语气副词一般出现在句首或者比较靠近句首的位置,在句中可作状语。

例如,“割鸡焉用牛刀?”(杀鸡哪里用得上宰牛的刀呢?)”,“焉”译为“哪里”、“怎么”,表示反问语气,在句中作状语,是语气副词。

又如,“徐公何能及君也”,“何”解释为“怎么”,表反问语气,是语气副词。

语气助词属于助词的一种,是用在句中表示停顿和句末强调某种语气的词。

语气助词出现在句中时,起到舒缓停顿的作用,不需翻译;出现在句末时,表示或强调某种语气。

语气助词在句子中没有实在意义,只是表示语气,对整个句子的含义影响不大。

例如,“寒暑易节,始一反焉”(冬夏换季,才往返一次),“焉”,用在陈述句末,可不译出;“万钟于我何加焉?”(万钟的俸禄对我有什么好处呢),“焉”,用在疑问句末,译为“呢”。

又如,“也”字做语气助词:公子畏死耶?何泣也?(表疑问语气);君美甚,徐公何能及君也?(表感叹语气);师道之不传也久矣。

(用在句中表停顿)疑问代词属于代词的范畴,疑问代词在句中起名词词组的作用,用来构成疑问句。

根据疑问代词指代的询问对象,疑问代词在句子中往往作主语或宾语。

例如,“何贵何贱?”(什么是贵什么是贱),“何”充当主语,是疑问代词。

又如,“世与我而相违,复驾言兮焉求”〔既然世俗的一切与我的情致相违背,我还驾车出去追求什么呢?”〕“言”为补足章节的助词,不译。

“焉求”,“求”为谓语;“焉”属疑问代词作宾语。

在疑问句中,疑问代词作宾语,宾语一般放在谓语之前。

一、是语气助词,还是语气副词例1 念诸父与诸兄,皆康强而早世,如吾之衰者,其能久存乎?(韩愈《祭十二郎文》)教材注释:⒁【其】语气助词,这里表示反问语气。

(见人教2004年版高中语文第四册第149页)例2 子而思报父母之仇,臣而思报君之仇,其有敢不尽力者乎?(《国语•勾践灭吴》)教材注释:⒂【其】副词,表诘问,同“岂”,难道。

(见人教2004年版高中语文第一册第90页)例3 尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?(王安石《游褒禅山记》)教材注释:⑼【其】加强反诘语气的副词。

(见人教2004年版高中语文第三册第87页)⑦【其】难道,表示反问语气。

(见人教2006年版课标试验教材高中语文必修一第28页)语气助词与语气副词的区别主要可从位置和用法(含义)两方面去辨别。

文言语气助词一般位于句末,除极少数(如也、乎)可位于句中表示停顿外,其余都位于句末,表判断、肯定、陈述、疑问、反问、感叹、推测、限制等语气。

除表判断、肯定的语气可以不译出外,其余的一般都可以译出现代汉语相应的词语。

“其”作为语气助词时读jī,在中学课文中很少见,表疑问语气常附在“彼”“何”之后,可译为“呢”“了”。

例如:“彼人是哉,子曰何其?”(《诗经•魏风•园有桃》)可译为:“那人说得对么,你自己认为怎样呢?”又如:“夜如何其?夜未央。

”(《诗经.小雅.庭燎》) 可译为:“黑夜怎么样了?黑夜还没结束。

”文言语气副词一般位于动词、形容词或句子前面,常表推测、希望或祈使、商量、反问等语气。

“其”在文言文中是最常见的虚词之一,也是《考试说明》规定的高考考查的重点虚词之一。

“其”作语气副词,放在句首,和放在句末的语气助词配合,表示反诘的语气,可译为“难道”。

还可以表示疑问、测度、婉商、期望等语气,常和放在句末的语气助词配合,视情况可译为“大概”、“还是”、“可要”等。

如:其孰能讥之乎?“其”表示反诘语气,相当于“岂”,可译为“难道”。

①其皆出于此乎?(《师说》)“其”表示测度的委婉语气,可译成“大概”、“或许”。

②尔其无忘乃父之志!(《伶官传序》)“其”表示告诫、期望的语气,可译为“可要”。

③吾其还也。

(《崤之战》)“其”表示商量的语气,可译为“还是”。

如例1句可译为:“想起各位父兄,都在健康强壮的盛年早早去世,像我这样衰弱的人,难道还能长活在世上吗?”以上3个例子的“其”都位于句首,都表反问语气,都可译为“难道”,都应归为语气副词。

例2与例3的注释虽有所不同,但可互为补充,将“其”归为语气副词是正确的;而例1的注释将“其”归为语气助词是错误的。

二、是疑问代词,还是语气副词例4 王无异于百姓之以王为爱也。

以小易大,彼恶知之?(《孟子•齐桓晋文之事》)教材注释:⑵【彼恶(wū)知之】他们怎么知道呢?恶,疑问代词,怎么,哪里。

(见人教2005年版高中语文第五册第152页)例5 若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?(《庄子•逍遥游》)教材注释:(41)【恶乎待哉】凭借什么呢?也就是无所待。

恶,何。

(见人教2004年版高中语文第四册第158页)例6 猝然问曰:“天下恶乎定?”(《孟子•孟子见粱襄王》)(见人教2005年版高中语文第五册第158页)教材无注释。

“恶(wū)”用在疑问句或反问句中,都可以译为“哪里”“怎么”,此种情况“恶”究竟是疑问代词,还是语气副词,关键要看其所在的句子是疑问句还是反问句:是疑问句则应属于疑问代词,是反问句则应属于语气副词。

而疑问句、反问句的界定主要应看所表达的意思是否在句中。

所表达的意思在句中的是反问句,不在句中的是疑问句。

如杨伯骏、田树生编著的《文言常用虚词》就将“且王攻楚,将恶出兵?”的“恶”归为疑问代词,代地点。

全句译为“而且王攻打楚国,准备从哪里出兵?”将“彼恶敢当我哉!”这反问句的“恶”归为表反问的语气副词,全句译为“他哪里敢抵挡我呢?”例4句可译为:“大王对百姓认为您吝啬不要感到奇怪,用小的换大的,他们怎么知道(您的用意)呢?”最后分句表达的意思是“他们不知道您的用意”。

很明显,句意已在句中,此句是反问句,“恶”应是表反问的语气副词,而不是疑问代词。

例5句可译为:“至于顺应天地万物的本性,把握六气的变化,而在无边无际的境界中遨游的人,他们还凭借什么呢?”此最后分句是反问句,也是宾语前置句,“恶”作了“待”的宾语,可译为“何”“什么”,应是疑问代词。

例6句可译为:“(粱襄王)突然问道:‘天下要怎样(靠什么)才能安定呢?’”,属疑问句,“恶”译为“怎样”或“什么”也应是疑问代词。

【论文摘要】在古代汉语语法中,“焉”是一个十分重要的字。

各家对其的词性用法不尽相同,没有统一的说法。

代词、语气词、兼词这三种词性一般是大家都认可的,而疑问副词、连词、介词、助词这几种说法大家是有分歧的。

本文从研究综述的角度,对各家的观点进行了归纳,对“焉”字的词性用法进行了统一。

古汉语“焉”字的词性及用法,各家众说纷纭。

角度也不尽相同,有的从语法史的角度叙说,有的从阅读、弄懂古书的角度出发。

《马氏文通》认为“焉”字助句,表陈述语气,但往往有指代作用。

因此“是‘焉’字既可为代字,又可为助字,一字而两用明矣。

”《文通》说:凡用“于之”两字之处,“焉”字代焉。

同时把它归入助字(助词)。

王力也认为,“焉”字是一个指示代词兼语气词。

“焉”字作代词,所指代的范围或方面,常与处所或人物有关。

如:余收尔骨焉。

(左传僖公三十二年)三人行,必有我师焉。

(论语·述而)吾闻庖丁之言,得养生焉。

(庄子·养生主)这种用法的“焉”字,如果前面是形容词,就指代比较的对象。

如:晋国,天下莫强焉。

(孟子·梁惠王上)过而能改,善莫大焉。

(左传宣公二年)王力认为,“焉”字虽然是一个代词,但由于他的位置经常是在句尾,所以它逐渐取得了语气词的性质。

有时候和“于”字介宾词组同时出现,它的代词性就冲淡了,语气词的性质就突出了,如:寡人之于国也。

尽心焉耳矣。

(孟子·梁惠王上)有时候虽然没有和“于”字介宾词组同时出现,但也完全出现了代词性,只能算是纯粹的语气词,带有指点引人注意的语气。

如:君以为易,其难也将至矣;君以为难,其易也将至也。

(国语·晋语四)子曰:“君子病无能焉,不病人之不己知也。

”(论语·卫灵公)这种用法的“焉”字有点像汉语的“啊”字。

“焉”字也可以用于疑问句,在这种情况下,仍然保持着原来的语法意义,不过由于句子里有疑问代词或疑问副词,所以“焉”字似乎也帮助表示疑问语气罢了。

如:君何患焉?(左传隐公元年)既富矣,又何加焉?(论语·子路)古书上还有些“焉”字用于句中,似乎起着承上启下的作用。

命舟牧覆舟,五覆五反,乃告舟具备于天子,天子焉始乘舟。

(吕氏春秋·季春纪)公输子自鲁南游楚,焉始为舟战之器。

(墨子·鲁问)这种“焉”字又可以写作“安”或“案”,《荀子》书中比较常见。

如:故先王圣人安为之立中制节。

(荀子·礼论)是案曰是,非案曰非。

(荀子·臣道)王力认为,这种用法的“焉”字和指示代词的“焉”字仍相通,对于有人把它解释为“于是”“乃”“然则”,认为是连词,王力认为也是可行的,因为如果说指示代词的“焉”字用于句尾有可能逐渐取得语气词的性质,那么当它用于句中从而逐渐取得某种关联词的性质并不是不可能的。

但是“焉”字的这种用法似乎并没有得到充分的,在古书上不常见。

“焉”字还是一个疑问代词,但只能作宾语和状语,用作状语要比用作宾语常见。

作状语的例子,一般表反问语气,译成“哪里”“怎么”如:姜氏欲之,焉辟害?(左传隐公元年)若不阙秦,将焉取之?(左传僖公三十年)作宾语,译为“哪里”,如:天下之父归之,其子焉往?(孟子·离娄上)董希谦认为“焉”字在古汉语里最基本的用法就是作兼词,相当于一个介词“于”和一个代词“彼”(或“此”“之”)。

如在“余收尔骨焉”、“三人行,必有我师焉”中,董就认为,焉的作用相当于一个介词结构,常用在动词、形容词后作补语。

但有时候,兼词“焉”包含的代词指代的内容上文没有出现过,就只好让他出现在“焉”后。

这时,“焉”的代词性消失,就只相当于一个介词“于”了,可译为“比”“于”,这种用法的“焉”字实际上是从兼词“焉”演变而来的。

如:人莫大焉亡亲戚、君臣、上下。

(孟子·尽心上)五色、五声、五臭、无味凡四类,存焉天地之间。

(尹文子卷上)有时候,兼词“焉”里包含的介词“于”引进的对象就是前边动词意念上的宾语,这个“于”字译不译都可以。

这时的“焉”字介词性已经很弱。

它实际上只相当于一个代词“之”,这种“焉”也是从兼词“焉”演变而来的。

如:众好之,必察焉。

(论语·卫灵公)又召乐乘问焉。

(史记·廉颇蔺相如列传)有时候,“焉”包含的介词“于”和代词所指代的内容在句中已经出现,或者虽没出现,但看不出代词有所代,也看不出介词引进什么,这样的“焉”字介词性、代词性均已消失,已经成为一个纯粹的语气助词了。

董认为在阅读古书实践中,碰到处于句尾的“焉”,首先要把它按兼词来理解;如解释不通,再看它介词性与代词性的强弱。