《书窗上的那轮明月》阅读答案

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:6

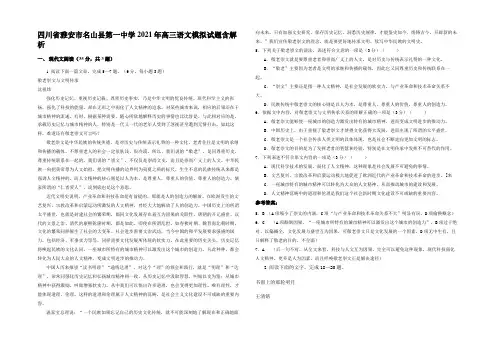

四川省雅安市名山县第一中学2021年高三语文模拟试题含解析一、现代文阅读(35分,共3题)1. 阅读下面一篇文章,完成5—7题。

(9分,每小题3题)敬老崇文与文明传承沈祖炜强化历史记忆、重视历史记载、尊重历史事实,乃是中华文明的优良传统。

现代科学主义的张扬,强化了科技的能量,却在无形之中弱化了人文精神的追求。

对某些城市来说,相应的后果还在于城市精神的流逝。

有时,根据某种需要,随心所欲地解释历史的事情也比比皆是。

与此相对应的是,承载历史记忆与城市精神的人,特别是一代又一代的老年人受到了忽视甚至遭到无情打击。

如此这样,难道还有敬老崇文可言吗?敬老崇文是中华民族的传统美德,是对历史与传统表示礼赞的一种文化。

老者往往是文明的承继和传播的载体。

不尊重老人的社会一定很肤浅、很冷漠。

所以,我们说的“敬老”,是同尊重历史、尊重传统联系在一起的。

我们说的“崇文”,不仅仅是崇尚文史,而且是崇尚广义上的人文。

中华民族一向把黄帝尊为人文始祖,把文明传播的边界列为夷夏之辨的标尺。

生生不息的民族传统从来都是强调人文精神的,而人文精神的核心则是以人为本,是尊重人,尊重人的价值,尊重人的创造力。

儒家所谓的“仁者爱人”,说到底也是这个意思。

近代文明史说明,产业革命和科技革命是有前提的,那就是人的创造力的解放。

在欧洲发生的文艺复兴、宗教改革和启蒙运动所激发的人文精神,曾经大大地解放了人的创造力。

中国历史上的所谓太平盛世,也就是封建社会的繁荣期,都同文化发展存在着互为因果的关联性。

唐朝的开元盛世、汉代的文景之治、清代的康熙乾隆时期,都是如此。

即使在所谓乱世,如春秋时期、魏晋南北朝时期,文化的繁荣同样催生了社会的大变革。

社会进步需要文治武功,当今中国的和平发展要求强盛的国力,包括经济、军事实力等等,同样需要文化发展所体现的软实力。

在此重要的历史关头,历史记忆将唤起民族的文化认同,一座城市所特有的城市精神可以激发出这个城市的创造力。

凡此种种,都会转化为人民大众的人文精神,变成文明进步的推动力。

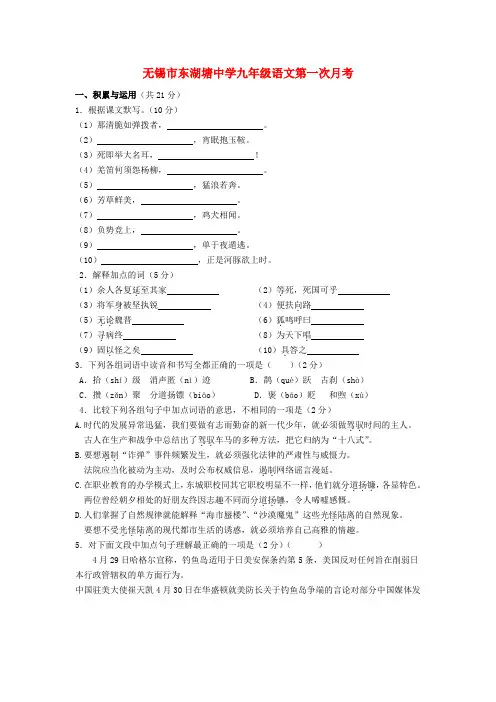

无锡市东湖塘中学九年级语文第一次月考一、积累与运用(共21分)1.根据课文默写。

(10分)(1)那清脆如弹拨者,。

(2),宵眠抱玉鞍。

(3)死即举大名耳,!(4)羌笛何须怨杨柳,。

(5),猛浪若奔。

(6)芳草鲜美,。

(7),鸡犬相闻。

(8)负势竞上,。

(9),单于夜遁逃。

(10),正是河豚欲上时。

2.解释加点的词(5分)(1)余人各复延.至其家(2)等.死,死国可乎(3)将军身.被坚执锐(4)便扶向.路(5)无论..魏晋(6)狐.鸣呼曰(7)寻.病终(8)为天下唱.(9)固以.怪之矣(10)具.答之3.下列各组词语中读音和书写全都正确的一项是()(2分)A.拾(shí)级消声匿(nì)迹 B.鹊(què)跃古刹(shà)C.攒(zǎn)聚分道扬镖(biāo) D.褒(bāo)贬和煦(xù)4.比较下列各组句子中加点词语的意思,不相同的一项是(2分)A.时代的发展异常迅猛,我们要做有志而勤奋的新一代少年,就必须做驾驭..时间的主人。

古人在生产和战争中总结出了驾驭..车马的多种方法,把它归纳为“十八式”。

B.要想遏制..“诈弹”事件频繁发生,就必须强化法律的严肃性与威慑力。

法院应当化被动为主动,及时公布权威信息,遏制..网络谣言漫延。

C.在职业教育的办学模式上,东城职校同其它职校明显不一样,他们就分道扬镰....,各显特色。

两位曾经朝夕相处的好朋友终因志趣不同而分道扬镳....,令人唏嘘感慨。

D.人们掌握了自然规律就能解释“海市蜃楼”、“沙漠魔鬼”这些光怪陆离....的自然现象。

要想不受光怪陆离....的现代都市生活的诱惑,就必须培养自己高雅的情趣。

5.对下面文段中加点句子理解最正确的一项是(2分)()4月29日哈格尔宣称,钓鱼岛适用于日美安保条约第5条,美国反对任何旨在削弱日本行政管辖权的单方面行为。

中国驻美大使崔天凯4月30日在华盛顿就美防长关于钓鱼岛争端的言论对部分中国媒体发表谈话时警告说,挑起紧张局势、加剧紧张局势的是日本方面,事实和是非都很清楚,希望其他方面不要去搬日本这块石头砸了自己的脚................。

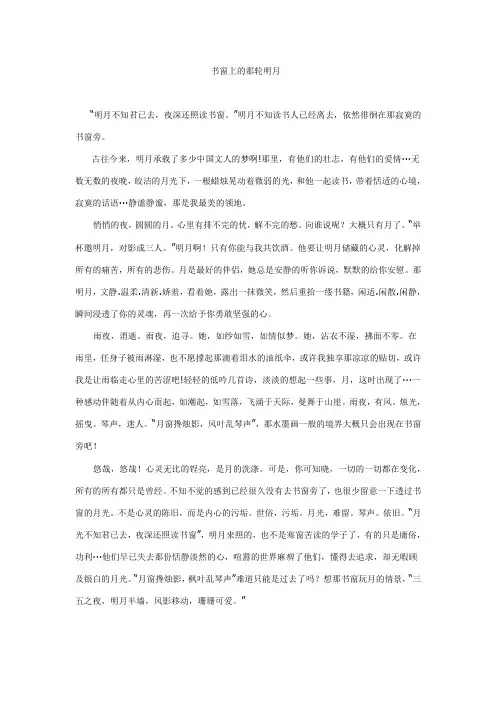

书窗上的那轮明月“明月不知君已去,夜深还照读书窗。

”明月不知读书人已经离去,依然徘徊在那寂寞的书窗旁。

古往今来,明月承载了多少中国文人的梦啊!那里,有他们的壮志,有他们的爱情···无数无数的夜晚,皎洁的月光下,一根蜡烛晃动着微弱的光,和他一起读书,带着恬适的心境,寂寞的话语···静谧静谧,那是我最美的领地。

悄悄的夜,圆圆的月。

心里有排不完的忧,解不完的愁。

向谁说呢?大概只有月了。

“举杯邀明月,对影成三人。

”明月啊!只有你能与我共饮酒。

他要让明月储藏的心灵,化解掉所有的痛苦,所有的悲伤。

月是最好的伴侣,她总是安静的听你诉说,默默的给你安慰。

那明月,文静.温柔.清新.娇羞,看着她,露出一抹微笑,然后重拾一缕书籍,闲适.闲散.闲静,瞬间浸透了你的灵魂,再一次给予你勇敢坚强的心。

雨夜,消逝。

雨夜,追寻。

她,如纱如雪,如情似梦。

她,沾衣不湿,拂面不零。

在雨里,任身子被雨淋湿,也不愿撑起那滴着泪水的油纸伞,或许我独享那凉凉的贴切,或许我是让雨临走心里的苦涩吧!轻轻的低吟几首诗,淡淡的想起一些事,月,这时出现了···一种感动伴随着从内心而起,如潮起,如雪落,飞涌于天际,曼舞于山崖。

雨夜,有风。

烛光,摇曳。

琴声,迷人。

“月窗搀烛影,风叶乱琴声”,那水墨画一般的境界大概只会出现在书窗旁吧!悠哉,悠哉!心灵无比的锃亮,是月的洗涤。

可是,你可知晓,一切的一切都在变化,所有的所有都只是曾经。

不知不觉的感到已经很久没有去书窗旁了,也很少留意一下透过书窗的月光。

不是心灵的陈旧,而是内心的污垢。

世俗,污垢。

月光,难留。

琴声。

依旧。

“月光不知君已去,夜深还照读书窗”,明月来照的,也不是寒窗苦读的学子了,有的只是庸俗,功利···他们早已失去那份恬静淡然的心,喧嚣的世界麻痹了他们,懂得去追求,却无暇顾及银白的月光。

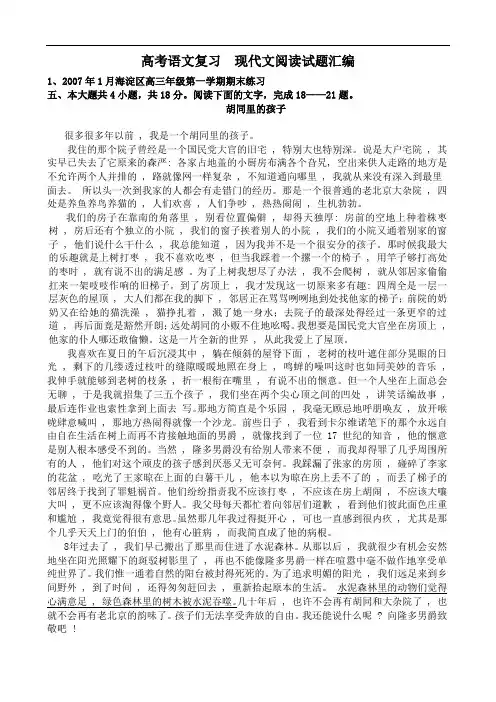

高考语文复习现代文阅读试题汇编1、2007年1月海淀区高三年级第一学期期末练习五、本大题共4小题,共18分。

阅读下面的文字,完成18——21题。

胡同里的孩子很多很多年以前 , 我是一个胡同里的孩子。

我住的那个院子曾经是一个国民党大官的旧宅 , 特别大也特别深。

说是大户宅院 , 其实早已失去了它原来的森严: 各家占地盖的小厨房布满各个旮旯, 空出来供人走路的地方是不允许两个人并排的 , 路就像网一样复杂 , 不知道通向哪里 , 我就从来没有深入到最里面去。

所以头一次到我家的人都会有走错门的经历。

那是一个很普通的老北京大杂院 , 四处是养鱼养鸟养猫的 , 人们欢喜 , 人们争吵 , 热热闹闹 , 生机勃勃。

我们的房子在靠南的角落里 , 别看位置偏僻 , 却得天独厚: 房前的空地上种着株枣树 , 房后还有个独立的小院 , 我们的窗子挨着别人的小院 , 我们的小院又通着别家的窗子 , 他们说什么干什么 , 我总能知道 , 因为我并不是一个很安分的孩子。

那时候我最大的乐趣就是上树打枣 , 我不喜欢吃枣 , 但当我踩着一个摞一个的椅子 , 用竿子够打高处的枣时 , 就有说不出的满足感。

为了上树我想尽了办法 , 我不会爬树 , 就从邻居家偷偷扛来一架吱吱作响的旧梯子。

到了房顶上 , 我才发现这一切原来多有趣: 四周全是一层一层灰色的屋顶 , 大人们都在我的脚下 , 邻居正在骂骂咧咧地到处找他家的梯子;前院的奶奶又在给她的猫洗澡 , 猫挣扎着 , 溅了她一身水;去院子的最深处得经过一条更窄的过道 , 再后面竟是豁然开朗;远处胡同的小贩不住地吆喝。

我想要是国民党大官坐在房顶上 , 他家的仆人哪还敢偷懒。

这是一片全新的世界 , 从此我爱上了屋顶。

我喜欢在夏日的午后沉浸其中 , 躺在倾斜的屋脊下面 , 老树的枝叶遮住部分晃眼的日光 , 剩下的几缕透过枝叶的缝隙暖暖地照在身上 , 鸣蝉的噪叫这时也如同美妙的音乐 , 我伸手就能够到老树的枝条 , 折一根衔在嘴里 , 有说不出的惬意。

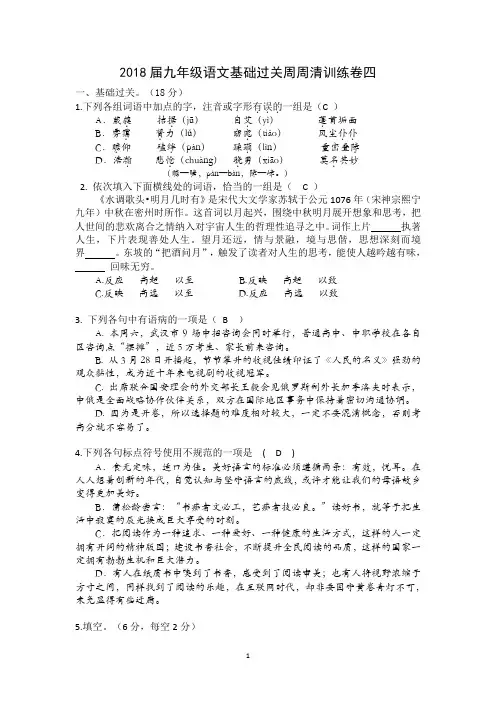

2018届九年级语文基础过关周周清训练卷四一、基础过关。

(18分)1.下列各组词语中加点的字,注音或字形有误的...一组是(C )A.葳蕤.拮据.(jū)自艾.(yì)蓬.首垢面B.雾霭.膂.力(lǚ)窈窕.(tiǎo)风尘仆仆..C.赡.仰磕绊.(pàn)蹂躏.(lìn)重峦叠障.D.浩瀚.悲怆.(chuàng)骁.勇(xiāo)莫名.其妙(赡—瞻,pàn—bàn,障—嶂。

)2. 依次填入下面横线处的词语,恰当的一组是( C )《水调歌头•明月几时有》是宋代大文学家苏轼于公元1076年(宋神宗熙宁九年)中秋在密州时所作。

这首词以月起兴,围绕中秋明月展开想象和思考,把人世间的悲欢离合之情纳入对宇宙人生的哲理性追寻之中。

词作上片执著人生,下片表现善处人生。

望月还远,情与景融,境与思偕,思想深刻而境界。

东坡的“把酒问月”,触发了读者对人生的思考,能使人越吟越有味,回味无穷。

A.反应高超以至B.反映高超以致C.反映高逸以至D.反应高逸以致3. 下列各句中有语病的一项是(B )A. 本周六,武汉市9场中招咨询会同时举行,普通高中、中职学校在各自区咨询点“摆摊”,近5万考生、家长前来咨询。

B. 从3月28日开播起,节节攀升的收视佳绩印证了《人民的名义》强劲的观众黏性,成为近十年来电视剧的收视冠军。

C. 出席联合国安理会的外交部长王毅会见俄罗斯副外长加季洛夫时表示,中俄是全面战略协作伙伴关系,双方在国际地区事务中保持着密切沟通协调。

D. 因为是开卷,所以选择题的难度相对较大,一定不要混淆概念,否则考高分就不容易了。

4.下列各句标点符号使用不规范的一项是(D)A.食无定味,适口为佳。

美好语言的标准必须遵循两条:有效,悦耳。

在人人想着创新的年代,自觉认知与坚守语言的底线,或许才能让我们的母语故乡变得更加美好。

B.蒲松龄尝言:“书痴者文必工,艺痴者技必良。

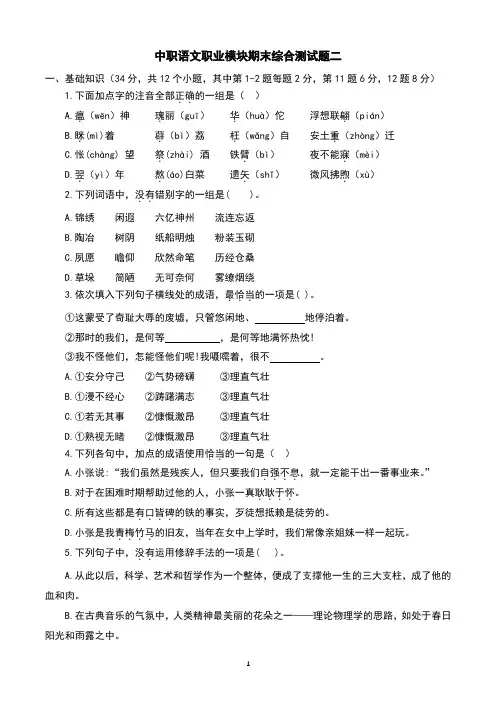

中职语文职业模块期末综合测试题二一、基础知识(34分,共12个小题,其中第1-2题每题2分,第11题6分,12题8分)1.下面加点字的注音全部正确..的一组是()A.瘟.(wēn)神瑰.丽(guī)华.(huà)佗浮想联翩.(pián)B.眯.(mì)着薜.(bì)荔枉.(wǎng)自安土重.(zhòng)迁C.怅(chàng) 望祭.(zhài) 酒铁臂.(bì)夜不能寐.(mèi)D.翌.(yì)年熬.(áo)白菜遗矢.(shǐ)微风拂煦.(xù)2.下列词语中,没有..错别字的一组是( )。

A.锦绣闲遐六亿神州流连忘返B.陶冶树阴纸船明烛粉装玉砌C.夙愿瞻仰欣然命笔历经仓桑D.草垛简陋无可奈何雾缭烟绕3.依次填入下列句子横线处的成语,最恰当...的一项是( )。

①这蒙受了奇耻大辱的废墟,只管悠闲地、地停泊着。

②那时的我们,是何等,是何等地满怀热忱!③我不怪他们,怎能怪他们呢!我嗫嚅着,很不。

A.①安分守己②气势磅礴③理直气壮B.①漫不经心②踌躇满志③理直气壮C.①若无其事②慷慨激昂③理直气壮D.①熟视无睹②慷慨激昂③理直气壮4.下列各句中,加点的成语使用恰当..的一句是()A.小张说:“我们虽然是残疾人,但只要我们自强不息....,就一定能干出一番事业来。

”B.对于在困难时期帮助过他的人,小张一真耿耿于怀....。

C.所有这些都是有口皆碑....的铁的事实,歹徒想抵赖是徒劳的。

D.小张是我青梅竹马....的旧友,当年在女中上学时,我们常像亲姐妹一样一起玩。

5.下列句子中,没有..运用修辞手法的一项是( )。

A.从此以后,科学、艺术和哲学作为一个整体,便成了支撑他一生的三大支柱,成了他的血和肉。

B.在古典音乐的气氛中,人类精神最美丽的花朵之一——理论物理学的思路,如处于春日阳光和雨露之中。

2016年自主招生语文模拟试题:重要句子的理解【试题容来自于相关和学校提供】1:下列对课文语段的理解与分析,不恰当的一项是()……清兵卫现在正热衷于绘画,自从有了新的寄托,他早已不怨恨教员和怨恨用槌子打破了他十多只葫芦的父亲了。

可是他的父亲,对于他的喜欢绘画,又在开始嘀咕了。

(节选自志贺直哉《清兵卫与葫芦》)A、清兵卫现在热衷于绘画,表明了他有广泛的兴趣以及知错能改的态度。

B、父亲打破了十多只葫芦,可见他用粗暴的方式扼杀了儿子的天赋爱好。

C、父亲又开始“嘀咕”清兵卫的新爱好,暗示这一爱好可能也会被扼杀。

D、选文末段语义突然转折,使得情节跌宕,小说的悲剧意味更深了一层。

2:下列有关《长恨歌》中诗句的理解与赏析,不正确的一项是()A、“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”:这里“一”和“百”形成映衬,又和“六宫”形成对比。

只“一笑”,就能生“百媚”,见出妃的绝顶美艳与万种风情,为后文写她受到独宠作了铺垫。

“粉黛”比喻六宫中的女性。

B、“夕殿萤飞思悄然,孤灯挑尽未成眠”:夜晚的宫殿中流萤乱飞,玄宗愁闷无语,悄然相思。

一盏孤灯相伴,灯草挑尽,仍然辗转难眠。

萤火虫的微弱光亮与无边的暮色形成强烈的对比。

C、“西宫南多秋草,落叶满阶红不扫”:西宫、南到处都是枯黄的秋草;台阶上落满了红叶,无人清扫。

这两句用凄凉的气氛,烘托出隆基居处的荒凉冷落和后期生活的痛苦孤独、百无聊赖、缠绵悱恻。

D、“玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨”:贵妃身居仙山,生涯寂寞;听到玄宗派遣使节到来,她如玉的容颜流满了晶莹的清泪,就好像一枝梨花带着点点春雨。

写出了她的凄美,哀怨。

3:下列对课文有关语句的分析品味,不恰当的一项是( )A、“叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

”(用比喻手法借对月下荷叶、荷花色彩的描写,巧妙地写出了荷塘上月光的朦胧。

)B、“树总是轻轻摇动着。

树的动,显出小屋的静;树的高大,显出小屋的小巧;而小屋的别致出色,乃是由于满山皆树,为小屋布置了一个美妙的背景。

《书窗上的那轮明月》 第一篇:《书窗上的那轮明月》 《书窗上的那轮明月》 《书窗上的那轮明月》 书窗上的那轮明月 假如能透过书窗窥见古人窗前的那轮明月,精明的现代人才算拥有完整意义上的聪明。物质日益丰富的今天,有什么比滋养心智更需要的? 现代城市里的楼房越高,离月亮的距离越远。都市的灯光早已把明月挤压为昏黄的一片,明月照样从海上升起,但共此时的都市蜗居里,投射过来的只是高楼斑驳的影子。如果有几片月光挤进霓虹灯光、白炽灯光留出的缝隙,也如受污染的水;汽车笛声、影视音响、电话铃声,将月光搅得更加浑浊,不留下一小片安静,来安放一张书桌。偌大的城市,月光和书很难找到安身立命的地方。 门是生活的进出口,窗可以说是天的进出口,都市的天空被高楼割裂了,明月也难以进出喧嚣都市人动荡的心灵。即使是在闭门索居的日子,有几个人能端坐书窗前,让月光布满内心空间?何况天上的那轮明月,只徘徊在都市边缘,在城里办理不到一份“暂住证”。 钱钟书先生说:门许我们追求,表示欲望;窗子许我们占领,表示享受。现代都市人进出更多的是各种各样的门,却极少去拥有一框用以心灵眺望的窗子,更无闲人闲读书的闲情去掬一把透过书窗的月光,洗涤心灵的尘垢。 偶然记下宋代刘子军的两句诗:明月不知君已去,夜深还照读书窗。明月不知读书人已去,淹没在都市的红尘中;明月夜深来照的,也不是书声朗朗的书窗了,有的只是装潢和功利。都市也有读书人,但读书时想的是文凭、职称、职位,急功近利的他们懂得用描谱仪鉴定金钱的金黄色的纯度,却无暇顾及书窗上的那轮明月的皎洁银白。临月漫披卷,凭栏且数星,看不见月和星的都市人咀嚼书中文字为腹内经纶,想到的只是经世致用,读书蜕变为苦事。月窗搀烛影,风叶乱琴声,聒耳的大概是名利裹挟着的喧嚣吧。 月是该镶嵌在窗子里看的,好比画配了框子。开了窗邀约清风明月进来占领,其实是拥有一轮属于自己的明月。钱钟书先生还说,窗比门代表更高的人类进化阶段。我以为书窗是人类文明的标志,书窗的退化乃至消失是现代人沦落的一种方式,让高楼大厦侵占了心灵的家园。读书本是一件赏心乐事。归有光在《项脊轩志》中写到书窗玩月的情景:三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。我想,还有半墙的明月大概都筛落于他飘逸的心头吧。闲读书、读闲书、读书闲,注重的是读书时的闲逸、闲散,把读书当休闲,忘却虚名浮利,获得一种周国平先生所说的“丰富的安静”。并不是休闲时才读书,而是读书时读出闲情逸致,把知识化为脑中的智慧,滋养心灵。淡去功名之心,以休闲的心态去读书,让书窗上的那轮明月将思绪漂白、沉淀。书窗上的那轮明月,照古人,亦照今人。灯红酒绿的繁华并不完全拒绝栖居的诗意,倚南窗以寄傲,也寄托闲情。明月多情,随人处处行。16.文章第六段引用钱钟书先生的话“窗比门代表更高的人类进化阶段”,联系全文,指出“窗”和“门”在文中各有什么含义。(6分)17.文章结尾说:“灯红酒绿的繁华并不完全拒绝栖居的诗意。”结合上下文,说说作者认为要怎样才能在“繁华”中“诗意栖居”?(6分)18.联系全文,概况本文主旨。(5分) 19.下列对文章内容的理解,正确的两项是(4分)() A.文章首段“物质日益丰富的今天,有什么比滋养心智更需要的”以反问开篇,引人深思,该句在结构上起到了统领全文的作用。 B.作者将挤进霓虹灯光、白炽灯光缝隙中的月光比作受污染的水,是为了表现月光的昏黄及对城市月光的厌恶之情。 C.明月只徘徊在都市边缘,在城里办理不到一份“暂住证”,意思是月光很难在城市里找到安身立命的地方,因为城市拒绝月光。 D.作者认为精明的现代人之所以将读书视为苦事,因为他们的工作压力过大,文凭、职称、职位压得他们喘不气来,因而无法找到读书的乐趣。 E.本文多处运用比喻、引用等修辞手法,全文语言委婉含蓄,耐人寻味,行文上富于变化,这些特点都有助于增强文章的艺术感染力。参考答案: 16.文章第六段引用钱钟书先生的话“窗比门代表更高的人类进化阶段”,联系全文,指出“窗”和“门”在文中各有什么含义。(6分) 答:“窗”在文中是人心灵世界的写照,是人类精神生活的象征,是人类文明的标志;而“门”是指世俗生活,象征人对物质的追求。 17.文章结尾说:“灯红酒绿的繁华并不完全拒绝栖居的诗意。”结合上下文,说说作者认为要怎样才能在“繁华”中“诗意栖居”?(6分)答:①忘却虚名浮利(或“淡去功名之心”);②拥有闲情逸致,通过读书把知识化为脑中的智慧,滋养心灵,获得一种“丰富的安静”。18.联系全文,概况本文主旨。(5分) 答:作者用优美含蓄的笔调阐释了一个道理:物质生活极其丰富的现代社会一切都功利化了,读书不再是精神的享受,而成为达到某种功利目的的手段。读闲书、闲读书、读书闲的生活里我们越来越远,就像窗外的那一轮明月,随着楼房的增高,月亮却离我们越远了。(意思对即可) 19.下列对文章内容的理解,正确的两项是(4分)() A.文章首段“物质日益丰富的今天,有什么比滋养心智更需要的”以反问开篇,引人深思,该句在结构上起到了统领全文的作用。 B.作者将挤进霓虹灯光、白炽灯光缝隙中的月光比作受污染的水,是为了表现月光的昏黄及对城市月光的厌恶之情。 C.明月只徘徊在都市边缘,在城里办理不到一份“暂住证”,意思是月光很难在城市里找到安身立命的地方,因为城市拒绝月光。 D.作者认为精明的现代人之所以将读书视为苦事,因为他们的工作压力过大,文凭、职称、职位压得他们喘不气来,因而无法找到读书的乐趣。 E.本文多处运用比喻、引用等修辞手法,全文语言委婉含蓄,耐人寻味,行文上富于变化,这些特点都有助于增强文章的艺术感染力。19.AE(B无厌恶之情C“城市拒绝月光”太绝对D因为现代人只重名利) 第二篇:守住心中那轮明月 守住心中那轮明月 一直以来都觉得静静洒下银辉的月亮要比炽热的太阳更能够让人感到平和安宁。她的光芒不似太阳那般浓烈耀眼刺得人心发慌,而是如温暖的母亲的手,包裹着你,让你感到婴儿般的安全与香甜。轻轻的告诉你前进的方向,柔柔的敲打着你慢慢地踏实地向前,总可以到达。月光可以照亮你通往梦想的道路,却不会撩拨你的欲望,扰乱你的心绪。 每个人心中都有一轮明月,那是最初的纯粹的梦想,那是最淡泊而不掺杂一丝杂质的信念,像月亮一样陪伴着人们走在人生的旅途。 可是,有的人走着走着让乌云掩盖了那轮明月,变得迷失麻木。却也有一些人始终守着那轮明月,才不至于在艰难的旅途中颠沛流离。 屈原的一生在太多人看来都过于可悲可叹,甚至有人觉得他过于迂泥固执才使自己陷入困顿的境地。可我却想说,努力的坚守然没有回报纵然令人惋惜,却比放弃信念,迷失自我要来的有意义得多。正是心中那轮明月支撑着他,遭到“忠而被谤,信而见疑”的莫大委屈仍坚持着对人民对国家的大爱。他始终守着心中的那轮明月,最终怀抱着那轮明月投进了汩汩的江水中。这是悲壮的结局,也是最好的结局。一个人的心一生都保持着最初的样子,没有受到世俗一丝的沾染,这是多么难得又多么幸运的事。 在中国近代漫漫的革命之路上,有多少勇士身先士卒,抛头颅洒热血。是什么让瞿秋白死的那样淡然,是什么让战士们爬雪山过草地的脚步那样坚定,又是什么让众多先烈能够承受住那些非人的折磨?是他们坚定的信念,像柔和的月散出清冷的光让人清醒给人慰藉。他们,守住了心中的那轮明月,也守住了中国的未来。 而今,我们却往往忽略心中的那轮明月,她被猜忌遮盖了,被利益蚕食着。于是越来越多的人焦躁不安,迷失自我和方向。对于现在的我们,那轮明月也许不再是铁铮铮的大是大非的誓言,而是一种更柔和的生活态度。更宽容一点,更认真一点,更平和一点。 只有守住心中的这轮明月,我们才能享受到那月光带来的平和、幸福。 第三篇:啊,故乡那轮明月教学反思 新修订的语文大纲在教学目的中第一次提到要“丰富语言的积累”。我想,教材中的每一篇课文都是经过精心选择的,语句规范,是学生语言积累最好的素材。同时,积累和运用是相辅相成的。积累了自然要运用,在运用中加深理解,在运用中强化记忆。运用又需要以积累为前提,没有语言积累,谈何运用语言!语言积累多了,运用起来就会得心应手,出口成章、下笔成文也就不足为奇了。积累为了运用,运用加强积累。似乎可以说,正是由于运用语言——包括词语的检索提取,词语句式的整合,在一定的语境中,语流、语调、语气、语速的确定等等,使语言更具生命力,更具有交际价值,更具有表现力。不仅有巩固积累的作用,而且具有增殖作用。 因此,我在设计《啊,故乡那轮明月》这一课的教学活动时,作了这方面的尝试 一、以说话练习为载体,将文本语言内化为自己的语言。 《啊,故乡那轮明月》是一篇抒情散文,文中描绘的如诗如画的月夜的景色,情感强烈。由于学生已经学过多篇类似的课文,所以对体会作者热爱故乡,赞美故乡的思想感情并不困难,因此,根据本课语言优美这一特点,我将重点落在了对语言的运用和积累上 在整体感知课文后,学生感受到故乡的月夜是“美”的,此时,如果单纯让学生找出课文中描写故乡月美的语言交流后进行机械的记忆学生既感到枯操乏味,同时又不能达到运用目的,这些语言最终还是不能内化为学生自己的语言。因此,我以第三小节为突破口,设计了以下的说话练习,让学生运用课文中的语言练习说话。 仲夏夜,我漫步在海滩边。只见____________,我感到_____________。我继续____________________向前走去。 我对学生提出了循序渐进的要求,首先看着书完成练习,课堂上学生很快完成了这个要求。接着,我要求学生不看书完成,这是一个将书本语言内化为自己语言地过程,是我设计这个练习的目的。一些基础好的学生又出色地完成了,其他同学在这些同学的带动下,也完成了。最后,我提出了更高的要求,带有感情地完成这一说话练习,

高中语文高考模拟测试备考试题2019.10 1,老当益壮,宁移白首之心? ,不坠青云之志。(王勃《滕王阁序》) 2,文章合为时而著, 。 (白居易《与元九书》) 3,天意怜幽草, 。 (李商隐《晚晴》) 4,后人哀之而不鉴之, 。(杜牧《阿房宫赋》)

5,把下列句子组成意思完整、前后衔接、语序最恰当的一段话。(只写句子序号) ①读书,是智慧的行为。 ②从春花读到秋月,从夜雪初霁读到朝墩甫上。 ③在起起伏伏中,或悟人生至理,或叹人生苍凉,都不失为人生之快事。 ④在春秋默默交替里,在岁月寂然运行中,心灵因书时而大恸,时而微喜,时而寒霜彻骨,时而微风拂面,一波三折,百转千回。 ⑤把读书作为生活的常态,是生命最好的习惯。 正确排序是:

6,北京时间2007年10月24日18时许,中国第一颗月球探测卫星“嫦娥一号”在西昌卫星发射中心由“长征三号甲”运载火箭发射升空。她像一支“飞天之箭”带着中华民族美丽的梦想和良好的祝愿奔向广寒宫,她展示和见证了一个迈向创新型国家的坚定脚步,托起中华民族腾飞的梦想,是中国航天史上又一座不可磨灭的丰碑!请你写一副对联表达祝贺和赞美。 举例:

①嫦娥带笑飞天去;华夏挟威傲世来。 ②寰宇无云,为嫦娥让路;苍天有月,给华夏执灯。 7,请欣赏下面这幅漫画,给它拟一个恰当的标题(10字以内,不得以“无题”为标题),并写出这幅漫画的含义(30字以内)。 要求:思想健康,表意明确,语句连贯得体。 漫画的标题: 漫画的含义:

8,阅读下面的文字,完成: 书窗上的那轮明月 王清铭 假如能透过书窗窥见古人窗前的那轮明月,精神的现代人才算拥有完整意义上的聪明。物质日益丰富的今天,有什么比滋养心智更需要的? 现代城市里的楼房越高,离月亮的距离越远。都市的灯光早已把明月挤压为昏黄的一片,明月照样从海上升起,但共此时的都市蜗居里,投射过来的只是高楼斑驳的影子。如果有几片月光挤进霓虹灯光、白炽灯光留出的缝隙,也如受污染的水;汽车笛声、影视音响、电话铃声,将月光搅得更加浑浊,不留下一小片安静,来安放一张书桌。偌大的城市,月光和书很难找到安身立命的地方。 门是生活的进出口,窗可以说是天的进出口,都市的天空被高楼割裂了,明月也难以进出喧器都市人动荡的心灵。即使是在闭门索居的日子,有几个人端坐书窗前,让月光布满内心空间?何况天上的那轮明月,只徘徊在都市边缘,在城里办理不到一份“暂住证”。 钱钟书先生说:门许我们追求,表示欲望;窗子许我们占领,表示享受。现代都市人进出更多的是各种各样的门,却极少去拥有一框用以心灵眺望的窗子,更无闲人闲读书的闲情去掬一把透过书窗的月光,洗涤心灵的尘垢。 偶然记下宋代刘子军的两句诗:明月不知君已去,夜深还照读书窗。明月不知读书人已 去,淹没在都市的红尘中;明月夜深来照的,也不是书声朗朗的书窗了,有的只是装潢和功利。都市也有读书人,但读书时想的是文凭、职称、职位,急功近利的他们懂得用描谱仪鉴定金钱的金黄色的纯度,却无暇顾及书窗上的那轮明月的皎洁银白。临月漫披卷,凭栏且数星,看不见月和星的都市人咀嚼书中文字为腹内经纶,想到的只是经世致用,读书蜕变为苦事。月窗搀烛影,风叶乱琴声,聒耳的大概是名利裹挟着的喧嚣吧。 月是该镶嵌在窗子里看的,好比画配了框子。开了窗邀约清风明月进来占领,其实是拥有一轮属于自己的明月。钱钟书先生还说,窗比门代表更高的人类进化阶段。我以为书窗是人类文明的标志,书窗的退化乃至消失是现代人沦落的一种方式,让高楼大厦侵占了心灵的家园。 读书本是一件赏心乐事。归有光在《项脊轩志》中写到书窗玩月的情景:三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。我想,还有半墙的明月大概都筛落他飘逸的心头吧。闲读书、读闲书、读书闲,注重的是读书时的闲逸、闲散,把读书当休闲,忘却虚名浮利,获得一种周国平先生所说的“丰富的安静”。并不是休闲时才读书,而是读书时读出闲情逸致,把知识化为脑中的智慧,滋养心灵。淡去功名之心,以休闲的心态去读书,让书窗上的那轮明月将思绪漂白、沉淀。 书窗上的那轮明月,照古人,亦照令人。灯红酒绿的繁华并不完全拒绝栖居的诗意,倚南窗以寄傲,也寄托闲情。明月多情,随人处处行。 1.结合上下文,解释“现代城市里的楼房越高,离月亮的距离越远”这句话的意思。 2.文章第六段引用钱钟书先生的话“窗比门代表更高的人类进化阶段”,联系全文作答。 (1)指出“窗”和“门”在文中各有什么含义? 答: (2)作者把这二者对举有什么用意? 答: 3.“精神的现代人”在读书方面有哪些特点?请简要概括。 答: 4.作者认为在“灯红酒绿的繁华”中该怎样“诗意栖居”? 答: 9,阅读下面的文字,完成:

书窗上的那轮明月文章主旨

《书窗上的那轮明月》是启蒙诗人李白的一首伟大的诗歌,它不仅有着十分深刻的哲理思想,而且具有极高的文学艺术价值。

这首诗描写了李白站在窗前观看满天繁星,其中最明亮的、最耀眼的是那轮明月,象征着祥和与宁静。

它不但为夜空增添了梦幻般的美感,更是代表着人们内心深处渴望的宁谧、月光、诗意的景象。

此外,这首诗还蕴含着深刻的因果、自然、哲学等观念,表达了对宇宙、自然、人生的深思和感悟。

它有效地让我们意识到人生的短暂,要敬畏宇宙深邃的奥秘,并让自然的静谧助长每个人的心灵。

通过这首诗,李白向我们证明了自然本身就是一种美感,它给人们带来内心的宁静和慰藉。

它可以鼓舞我们走出自身所处的现实世界,振奋起我们以追求更高境界的信心,比如爱情、和谐、友好、进步等等。

此外,这首诗还提出了人们要把握人生的有限时间,充分利用身边的自然美景,努力生活,把有限的生命变得有意义与实践化的观念。

《书窗上的那轮明月》虽然只有七句,但它蕴含着丰富的文学和哲理思想,这些思想能够指导我们走上一条追求幸福的道路,并将我们的生活变得更加完美与美好。

最后,李白在这首古老而经典的诗作中展示了自然的美,以及人们应该把握人生,去提升自我,追求完满快乐的信心。

因此,以《书窗上的那轮明月》为题,我们可以学习到深刻的思想,充实自己,为人生赋予意义,谱写精彩的篇章。

试卷类型:A梅州市高中质量抽测试卷(2016.1)高一语文本试卷分第Ⅰ卷(阅读题)和第Ⅱ卷(表达题)两部分,共150分,考试时间150分钟。

注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号、试室号、座位号等填写在答题卡上。

2.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔或涂改液。

不按以上要求作答的答案无效。

第Ⅰ卷(阅读题,共70分)甲必考题一、现代文阅读。

(9分,每小题3分)阅读下面的文字,完成1~3题。

(1)什么是公德与私德?关于公德,我们可以很简单地把它理解为在公共领域中的道德;私德,就是在私人生活领域中的道德。

公德和私德作为道德行为,我们往往注意的是作为道德主体的精神状态,即他是否有良好的道德操守与信念。

但是公德与私德不仅仅是伦理观念问题,还包含着公共舆论、包括着社会的公私域状态,以及相应的制度。

(2)大约一个世纪前,梁启超提出了一个著名的判断:“中国,……偏于私德,而公德殆阙如。

”(3)在国人的伦理行为和生活中,有一个很矛盾的现象,就是在血缘亲情生活圈子当中,非常注重自己如何做人,注重自己成为人际关系很好的人。

他很注重自己的形象,而且在待人接物和进退出处当中,都很精心。

但这种对自己亲人的孝顺、甚至是舍身的道德品质,一旦脱离血亲的家庭结构、家族结构,进入一个陌生人的天地,也就是他人的环境中,它往往会产生不易察觉的另一方面:对他人的冷漠和自保。

今天与陌生人交往的国人,当发生和自己没关系的事件时,往往表现出冷漠、旁观的倾向。

另一方面,像挤车、抢位子时,则是以为不挤、不抢会吃亏,表现出自保的心理。

实际是缺乏公共道德,也就是梁漱溟所指出的缺乏公共交往生活习惯。

《书窗上的那轮明月》阅读答案

书窗上的那轮明月

假如能透过书窗窥见古人窗前的那轮明月,精明的现

代人才算拥有完整意义上的聪明。物质日益丰富的今天,有

什么比滋养心智更需要的?

现代城市里的楼房越高,离月亮的距离越远。都市的

灯光早已把明月挤压为昏黄的一片,明月照样从海上升起,

但共此时的都市蜗居里,投射过来的只是高楼斑驳的影子。

如果有几片月光挤进霓虹灯光、白炽灯光留出的缝隙,也如

受污染的水;汽车笛声、影视音响、电话铃声,将月光搅得

更加浑浊,不留下一小片安静,来安放一张书桌。偌大的城

市,月光和书很难找到安身立命的地方。

门是生活的进出口,窗可以说是天的进出口,都市的

天空被高楼割裂了,明月也难以进出喧嚣都市人动荡的心

灵。即使是在闭门索居的日子,有几个人能端坐书窗前,让

月光布满内心空间?何况天上的那轮明月,只徘徊在都市边

缘,在城里办理不到一份“暂住证”。

钱钟书先生说:门许我们追求,表示欲望;窗子许我

们占领,表示享受。现代都市人进出更多的是各种各样的门,

却极少去拥有一框用以心灵眺望的窗子,更无闲人闲读书的

闲情去掬一把透过书窗的月光,洗涤心灵的尘垢。

偶然记下宋代刘子军的两句诗:明月不知君已去,夜

深还照读书窗。明月不知读书人已去,淹没在都市的红尘中;

明月夜深来照的,也不是书声琅琅的书窗了,有的只是装潢

和功利。都市也有读书人,但读书时想的是文凭、职称、职

位,急功近利的他们懂得用描谱仪鉴定金钱的金黄色的纯

度,却无暇顾及书窗上的那轮明月的皎洁银白。临月漫披卷,

凭栏且数星,看不见月和星的都市人咀嚼书中文字为腹内经

纶,想到的只是经世致用,读书蜕变为苦事。月窗搀烛影,

风叶乱琴声,聒耳的大概是名利裹挟着的喧嚣吧。

月是该镶嵌在窗子里看的,好比画配了框子。开了窗

邀约清风明月进来占领,其实是拥有一轮属于自己的明月。

钱钟书先生还说,窗比门代表更高的人类进化阶段。我以为

书窗是人类文明的标志,书窗的退化乃至消失是现代人沦落

的一种方式,让高楼大厦侵占了心灵的家园。

读书本是一件赏心乐事。归有光在《项脊轩志》中写

到书窗玩月的情景:三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移

影动,珊珊可爱。我想,还有半墙的明月大概都筛落于他飘

逸的心头吧。闲读书、读闲书、读书闲,注重的是读书时的

闲逸、闲散,把读书当休闲,忘却虚名浮利,获得一种周国

平先生所说的“丰富的安静”。并不是休闲时才读书,而是读

书时读出闲情逸致,把知识化为脑中的智慧,滋养心灵。淡

去功名之心,以休闲的心态去读书,让书窗上的那轮明月将

思绪漂白、沉淀。

书窗上的那轮明月,照古人,亦照今人。灯红酒绿的

繁华并不完全拒绝栖居的诗意,倚南窗以寄傲,也寄托闲情。

明月多情,随人处处行。

9.文章第六段引用钱钟书先生的话“窗比门代表更高

的人类进化阶段”,联系全文,回答下面问题。

(1)指出“窗”和“门”在文中各有什么含义?

___________________________________________________

_____________________

___________________________________________________

_____________________

(2)作者把这二者对举有什么用意?

___________________________________________________

_____________________

___________________________________________________

_____________________

【答案】 (1)“窗”在文中是人心灵世界的写照,是人

类精神生活的象征,是人类文明的标志;而“门”是指世俗生

活,象征人对物质的追求。

(2)二者形成一种对比(反衬)关系,旨在突出现代人注

重物质生活而忽视了精神追求的现状。

10.文章结尾说:“灯红酒绿的繁华并不完全拒绝栖居

的诗意。”结合上下文,说说作者认为要怎样才能在“繁华”

中“诗意栖居”?

___________________________________________________

_____________________

___________________________________________________

_____________________

【答案】 ①忘却虚名浮利(或“淡去功名之心”);②拥

有闲情逸致,通过读书把知识化为脑中的智慧,滋养心灵,

获得一种“丰富的安静”。

11.联系全文,概括本文主旨。

___________________________________________________

_____________________

___________________________________________________

_____________________

___________________________________________________

_____________________

___________________________________________________

_____________________

【答案】 作者用优美含蓄的笔调阐释了一个道理:

物质生活极其丰富的现代社会一切都功利化了,读书不再是

精神的享受,而成为达到某种功利目的的手段。读闲书、闲

读书、读书闲的生活离我们越来越远,就像窗外的那一轮明

月,随着楼房的增高,却离我们越远了。(意思对即可)

12.下列对文章内容的理解,正确的两项是

( )

A.文章首段“物质日益丰富的今天,有什么比滋养心

智更需要的”以反问开篇,引人深思,该句在结构上起到了统

领全文的作用。

B.作者将挤进霓虹灯光、白炽灯光缝隙中的月光比作

受污染的水,是为了表现月光的昏黄及对城市月光的厌恶之

情。

C.明月只徘徊在都市边缘,在城里办理不到一份“暂

住证”,意思是月光很难在城市里找到安身立命的地方,因为

城市拒绝月光。

D.作者认为精明的现代人之所以将读书视为苦事,

因为他们的工作压力过大,文凭、职称、职位压得他们喘不

气来,因而无法找到读书的乐趣。

E.本文多处运用比喻、引用等修辞手法,全文语言委

婉含蓄,耐人寻味,行文上富于变化,这些特点都有助于增

强文章的艺术感染力。

【解析】 B.无厌恶之情;C.“城市拒绝月光”太绝对;

D.因为现代人只重名利。

【答案】 AE