北大汉简本《道德经》

- 格式:docx

- 大小:100.72 KB

- 文档页数:20

考古发掘出汉初版《道德经》,与现版一对比:几乎被改得面目全非道可道,非常道,名可名,非常名。

无名,天地之始,有名,万物之母——《道德经》。

老子李耳是道家老祖,东汉道教也是以《道德经》作为根基,以求仙问道作为核心思想,在传说中,老子抵达函谷关时,编写了《道德经》,随后就骑着青牛飞升了。

即便到了现代,《道德经》依旧还是中国文学历史上最伟大的名著之一,根据联合国统计,《道德经》是除了《圣经》之外,被翻译成外国文学最多的文化名著。

也就是说外国人知道《道德经》的人远远比知道四大名著的人要多。

然而,上世纪七十年代,随着长沙汉墓马王堆的出土,考古学家这才发现,今天流传的《道德经》版本,跟汉朝《道德经》有非常大的差别,原来我们学得都是错的。

马王堆汉墓,位于湖南省长沙市浏阳河旁的马王堆乡,1951年,考古学家就发现了长沙有一座大型汉墓,但由于各省的考古学家都在关注明定陵的挖掘,马王堆的勘探工作也就搁置下来了。

而明定陵的惨痛教训,考古学界只能将马王堆定为保护单位,1971年因为修建防空洞,引发了地下坍塌,马王堆这才面世,马王堆出土了3000多件文物,大多数都保存完好。

一号墓出土的辛追夫人更是一具湿尸,出土时,她的皮肤还有弹性,关节可以弯曲,更神奇的是,辛追夫人还有一头乌黑靓丽的头发,不过在接触空气后,都氧化了,至于辛追夫人为什么能两千年不腐,实在让人好奇。

除了辛追夫人之外,三星堆出土的文物之巨,被誉为“东方的庞贝古城”。

其中帛书《道德经》是现今发现的最古本,因为年代过于久远,传世版本的《道德经》跟马王堆《道德经》还是有很大的差别。

马王堆《道德经》分甲、乙两本,甲本共5344字、乙本共5342个字,甲乙两本到底是什么名字很难考究,史学界一致称为《老子》。

司马迁在史记中说老子著书上下两篇。

这应该说得就是《道德经》,司马迁虽然也不是老子时代的人,但是能考证到的史料,肯定比我们要齐全的多,他知道上下两篇也就不奇怪了。

甲本《道德经》我们暂且称为“德经”、因为古本和今本的开篇天差地别。

《老子》版本简介文学院08级,汉语言文学2班,潘主庭,222008308011148《老子》,亦称《道德经》、《老子五千文》,是道家的主要经典。

相传由春秋末期老聃著。

但从书的思想内容和涉及的某些问题看来,该书可能编定于战国初期,基本上保留了老子本人的主要思想。

《老子》共81章,5000余言,分上下篇。

注本有西汉河上公注、魏王弼注、明清之际王夫之《老子衍》、清魏源《老子本义》等。

1973年马王堆三号汉墓出土文物中,有《老子》的抄写本。

《老子》这部书的版本很多。

古今有关《老子》的注说千百种之多。

秦汉魏晋以来,流传较广的当推王弼注本和河上公注本。

《老子》版本纷繁芜杂,至今影响较大的主要有以下几个版本:郭店竹简本、马王堆帛书《老子》甲乙本、西汉竹书本(又名北大竹简本)、严遵《老子指归》、王弼本、河上公本、傅奕本、唐代景龙碑本及其它。

一、郭店竹简本《老子》郭店楚简本,出自郭店楚墓的出土竹简。

这些竹简于1993年在湖北荆门市郭店一号楚墓出土,据考古专家考证,该墓年代为战国中期偏晚,大约为公元前300年左右,墓的主人身份不明。

由于该墓曾被盗窃,竹简出土时已散乱、残损,故无法完全恢复简册原状。

经专家整理,郭店楚简《老子》书写于形制各异的甲、乙、丙三组竹简上,被认为是《老子》五千言的三种节录本。

郭店楚简本的简文不分章,次序和文字与通行本有较大差异。

郭店楚简本现存2046字,约为通行本的2/5,是迄今为止所知的年代最早的《老子》传抄本。

二、马王堆帛书《老子》甲、乙本《老子》马王堆帛书甲乙本,出自长沙马王堆汉墓出土的帛书。

这些帛书于1973年在湖南长沙马王堆汉墓3号墓出土,据考证,马王堆汉墓群是西汉初期长沙国丞相利仓以及妻子、儿子的墓地,其中3号墓的下葬年代为汉文帝十二年(公元前168年)。

3号墓出土的帛书《老子》有两种抄本,被研究者称为甲本和乙本。

甲本不避讳“邦字,其抄写年代应在刘邦称帝(前206 年)之前;乙本避讳“邦”字而不避汉惠帝刘盈(前194- 187 年)之讳, 其抄写年代应是刘邦在位之时( 前206- 194 年)。

《北大汉简老子译注》读书札记一、《北大汉简老子译注》存在的不足之处在阅读《北大汉简老子译注》我发现该书虽在汉简研究方面取得显著成果,但仍存在一些不足之处。

译注工作中存在对古汉语理解的差异,可能导致对某些句子的翻译不够准确。

由于古汉语与现代汉语的差异,一些词汇、句式在现今的理解中可能存在偏差,进而影响到对整个文本的正确解读。

该书在注释方面虽有所涉及,但对于某些文化背景的深入解析相对欠缺。

汉简文献的形成背景、历史语境以及当时的文化习俗等因素,对于理解文献中的某些概念和思想具有重要意义。

书中对于这些方面的注释和解释相对较少,可能使读者在阅读时产生困惑。

书中对于某些学术争议点的处理也显得较为简略,在汉简文献的研究中,难免会遇到一些学术界的争议点,对于这些争议点,书中并未进行深入探讨,也未给出明确的观点,这可能会使读者在面对这些争议时感到迷茫。

该书的排版和印刷质量也存在问题,某些字迹的清晰度不够,容易出现阅读障碍,给读者带来不必要的困扰。

二、未来研究的方向与展望其他学派的对比研究:我们可以进一步深入研究老子思想与其他学派如儒家、道家、墨家等的异同点,通过对比研究,揭示老子思想的独特性和普遍性。

也可以借鉴其他学派的研究成果,丰富对老子思想的理解。

老子思想在现代社会的应用:随着社会的变迁和发展,老子思想中的一些理念在现代社会中的价值逐渐显现。

未来研究可以进一步探讨老子思想在现代社会各个领域的应用,如企业管理、政策制定等,揭示老子思想对现代社会的启示。

老子思想的跨文化研究:随着全球化的推进,跨文化研究成为学术界的热点。

我们可以从跨文化的视角,研究老子思想在不同文化背景下的传播和接受情况,揭示老子思想的普世价值。

北大汉简老子与其他古籍的互证研究:除了《老子》其他古籍如《庄子》、《周易》等也蕴含丰富的哲学思想。

未来研究可以进一步开展北大汉简老子与其他古籍的互证研究,通过对比和分析,揭示老子思想的更深层次内涵。

三、对后续研究者的建议与启示深化文本研究:对于《老子》不应仅仅局限于译注的层面,而应深入探究文本的内涵。

道德经北大汉简本

《道德经》是中国古代文化的重要经典之一,被认为是道家思想的代表作品。

北大汉简本是指经过北大汉学家研究整理的《道德经》文本,该版本以北大图书馆收藏的汉代简本为基础,进行了文字校勘和注释,使得文本更加准确和易读。

北大汉简本的特点是文字简洁、语言通俗易懂,注释详细且贴合现代读者的理解,使得《道德经》不再是晦涩难懂的古代文本,而是一本可以被普通读者理解和应用的书籍。

北大汉简本的出版对于推广《道德经》的研究和传播起到了重要的作用,使得更多的人可以接触和了解这一经典,从中受益。

书法宝库北大汉简,《道德经》第一章(一)

《道德经》是春秋时期老子的哲学作品,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。

其主题思想:道法自然。

文本以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。

《道德经》只有短短五千言,却涵天盖地、尽说人道,可谓字字珠玑、句句精辟,随便拿出一句都可以作为至理格言和人们的座右铭。

而更为精华的则是其中那些老子独创的成语,可谓老子智慧的概要和精髓,从中完全可以洞见《道德经》的真谛。

而且,中华民族受道德经的影响之深,已经深深融入到每一个人的血肉里,文化自信,中华民族的崛起,是必然。

接下来的一年时间里,一篇二十字,不断更新,用北大汉简还原今版《道德经》,给大家呈现2000多年前的古人写的经典。

第一章道可道非常道

道可道,非常道,名可名,非常名。

老子著《道德经》现行本理解(完整版)通行本《道德经》的理解一、前言《道德经》最早是春秋末期即2500多年前,老聃即老子所著,其文意深奥,后续在传抄过程中不断整理、修著而成。

最早不叫《道德经》,也没有81章及其分续,或许也不到五千言。

目前,能见到的最早版本是郭店楚墓出土的《老子》,属于战国早期的传抄本,今人将其定名为《郭店老子》或《楚简老子》。

马王堆汉墓出土《帛书老子甲本》、《帛书老子乙本》,属西汉早期版本。

2009年北京大学获赠一批西汉竹简,命名为“北京大学藏西汉竹书”,其中,最珍贵的便是一本完整的《老子》,一般简称为《汉简老子》。

《帛书老子》和《汉简老子》均为两篇,符合《史记》记录“乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去”之言。

而《帛书老子》章序是《德经》在前,《道经》在后,且部分章序不同于现行本,《汉简老子》则分七十七章,但顺序与现行本八十一章相同。

现行版《道德经》一般都是三国时期王弼注本的。

道德经流传甚广,传抄较多,抄老解老不胜枚举,现行本与最早老子所著内容相差多少,无人能证。

但正是在流传中不断修订的过程,凝聚了更多的古人智慧,其中,很多语句,至今读之,犹朗朗上口,很多智慧,犹闪耀着金子般的光芒,如道法自然,无为而治,上善若水,宠辱若惊,敝而新成,和光同尘、知足不辱,以柔胜刚,骄兵必败,以及民不畏死,奈何以死惧之;为之于未有,治之于未乱;治大国若烹小鲜;天网恢恢,疏而不失;浊以静之徐清,安以动之徐生;等等。

但是,由于古今社会结构、文字、习惯、思维方式等诸多明显差异,导致文章部分内容晦涩难懂。

查阅书籍、字典、网络资料发现,解译差异很大,甚至截然相反。

今以自己的拙见,加入讨论的大军,正所谓仁者见仁智者见智,以飨读者耳。

二、现行本道德经理解1 、道可道,非常道;名可名,非常名。

无名天地之始;有名万物之母。

故常无欲以观其妙;常有欲以观其徼(jiào)。

此两者,同出而异名,同谓之玄。

玄之又玄,众妙之门。

第36卷第2期2020年2月商丘师范学院学报JOURNAL OF SHANGQIU NORMAL UNIVERSITY Vol.36No.2February 2020收稿日期:2019-10-24作者简介:甘影杰(1994—),女,河南商丘人,硕士研究生。

①见李开《关于北大简〈老子〉的辨伪》,载于《光明日报》2016年9月12日;邢文《“辩证之美”与“散点透视”———北大简〈老子〉再辨伪》,载于《光明日报》2016年9月12日;姚小鸥《拼接与书法看真伪》,载于《光明日报》2016年12月12日;邢文《技术书法学与简牍辨伪》,载于《光明日报》2016年12月19日。

北大汉简《老子》研究综述甘影杰(上海大学历史系,上海200436)摘要:北大汉简《老子》,是北京大学藏西汉竹书《老子》上下经文本所得资料的简称,学术界经过技术、文字、竹简形制等方面考证,认定不存在作伪问题。

北大汉简《老子》抄写年代多认为在汉武帝时期或汉武帝前期,也有认为在惠帝、文帝之前以及西汉后期,依据不同的判断标准所得出的确切抄写年代仍有分歧。

学者们对北大汉简《老子》中的字词章句相异之处、阙文之处都进行了不遗余力的考证,成果丰富、翔实。

学者们对北大汉简《老子》上下篇的流变、上下篇章数、与传世本及出土本之间的关系等进行了进一步探讨。

关键词:北大汉简;《老子》;文本校勘;古书成书;综述中图分类号:B223.1;K877.5文献标识码:A文章编号:1672-3600(2020)02-0017-06一、北大汉简《老子》介绍(一)北大汉简《老子》介绍及真伪辨北大汉简《老子》,是北京大学藏西汉竹书《老子》上下经文本所得资料的简称,它从2009年问世至今,将近十年,相关的研究文章层出不穷,将北大汉简《老子》的研究不断推向深化。

最初阶段是对北大汉简《老子》保存状况进行介绍的文章。

由北京大学中国古代史研究中心副教授韩巍主编的《北京大学藏西汉竹书·贰》为代表性认识成果,它“包括竹简的彩色原大照片与放大照片、红外照片、简背划痕示意图、简文的释文与注释以及附录,附录收入竹简一览表、与各卷竹书内容相关的文献资料以及整理者的论文等”[1]3。

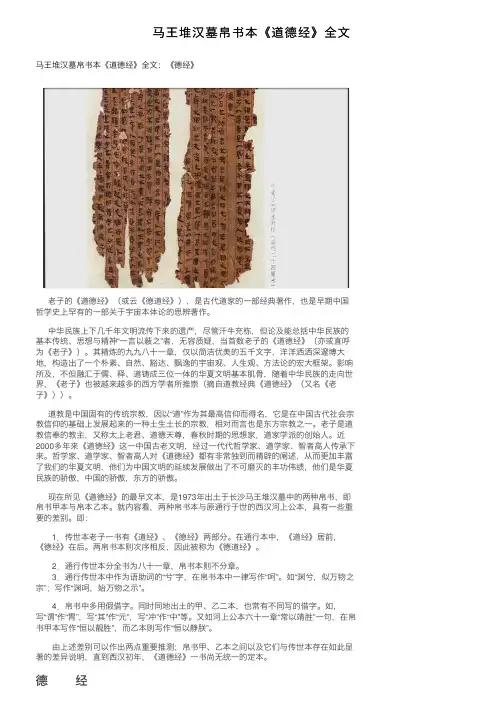

马王堆汉墓帛书本《道德经》全⽂马王堆汉墓帛书本《道德经》全⽂:《德经》⽼⼦的《道德经》(或云《德道经》),是古代道家的⼀部经典著作,也是早期中国哲学史上罕有的⼀部关于宇宙本体论的思辨著作。

中华民族上下⼏千年⽂明流传下来的遗产,尽管汗⽜充栋,但论及能总括中华民族的基本传统、思想与精神“⼀⾔以蔽之”者,⽆容质疑,当⾸数⽼⼦的《道德经》(亦或直呼为《⽼⼦》)。

其精炼的九九⼋⼗⼀章,仅以简洁优美的五千⽂字,洋洋洒洒深邃博⼤地,构造出了⼀个朴素、⾃然、豁达、飘逸的宇宙观、⼈⽣观、⽅法论的宏⼤框架。

影响所及,不但融汇于儒、释、道铸成三位⼀体的华夏⽂明基本肌⾻,随着中华民族的⾛向世界,《⽼⼦》也被越来越多的西⽅学者所推崇(摘⾃道教经典《道德经》(⼜名《⽼⼦》))。

道教是中国固有的传统宗教,因以“道”作为其最⾼信仰⽽得名,它是在中国古代社会宗教信仰的基础上发展起来的⼀种⼟⽣⼟长的宗教,相对⽽⾔也是东⽅宗教之⼀。

⽼⼦是道教信奉的教主,⼜称太上⽼君、道德天尊,春秋时期的思想家,道家学派的创始⼈。

近2000多年来《道德经》这⼀中国古⽼⽂明,经过⼀代代哲学家、道学家、智者⾼⼈传承下来。

哲学家、道学家、智者⾼⼈对《道德经》都有⾮常独到⽽精辟的阐述,从⽽更加丰富了我们的华夏⽂明,他们为中国⽂明的延续发展做出了不可磨灭的丰功伟绩,他们是华夏民族的骄傲,中国的骄傲,东⽅的骄傲。

现在所见《道德经》的最早⽂本,是1973年出⼟于长沙马王堆汉墓中的两种帛书,即帛书甲本与帛本⼄本。

就内容看,两种帛书本与原通⾏于世的西汉河上公本,具有⼀些重要的差别。

即: 1.传世本⽼⼦⼀书有《道经》、《德经》两部分。

在通⾏本中,《道经》居前,《德经》在后。

两帛书本则次序相反,因此被称为《德道经》。

2.通⾏传世本分全书为⼋⼗⼀章,帛书本则不分章。

3.通⾏传世本中作为语助词的“兮”字,在帛书本中⼀律写作“呵”。

如“渊兮,似万物之宗”;写作“渊呵,始万物之⽰”。

马王堆汉墓帛书《老子》甲本全文,建议收藏《道德经》,又称《道德真经》、《老子》、《老子经》。

《道德经》的作者,是春秋末期的哲学家老子。

《史记》载:老子者,楚苦县厉乡曲仁里人也。

姓李氏,名耳,字聃,周守藏室之史也。

老子生卒年不可详考,大约生于公元前580年,死于公元前500年。

老子是一位知识渊博的学者,孔子三十多岁时,曾专程向老子请教有关礼制的问题。

后来孔子在自己弟子面前,赞叹老子就像“乘风云而上天”的龙一样,因此后人又称老子为“犹龙”。

《道德经》不仅是传统文化中鼎立三足之一的道家(包括道教)代表作,还被尊为诸子之首。

《道德经》虽然只有五千多字,却蕴含着极为丰富的哲学、政治、军事、教育、人生处世等各方面的智慧,对中华民族乃至整个世界都产生了重大影响。

《道德经》分为上、下两篇,即道经和德经。

1973年,湖南长沙马王堆汉墓出土了帛书版《老子五千言》甲本和乙本,轰动了世界,也让人们对传世本《道德经》有了全新的认识。

帛书版《老子五千言》,从内容上看有许多地方与传世本不同。

在前后顺序后,帛书版的内容是“德经”在前、“道经”在后。

帛书版《老子》甲乙两本的传抄年代也略有不同,甲本约在西汉初年刘邦登基之后,乙本约在汉文帝登基之后。

帛书《老子》甲本全文道经【第一章】道,可道也,非恒道也。

名,可名也,非恒名也。

无名,萬物之始也;有名,萬物之母也。

故恒无欲也,以觀其眇(妙);恒有欲也,以觀其所噭(徼)。

兩者同出,異名同胃(謂),玄之有(又)玄,眾眇(妙)之門。

【第二章】天下皆知美為美,惡已;皆知善,訾(斯)不善矣。

有无之相生也,難易之相成也,長短之相刑(形)也,高下之相盈也,意(音)聲之相和也,先後之相隋(隨),恒也。

是以聲(聖)人居无為之事,行不言之教。

萬物作而弗始也,為而弗志(恃)也,成功而弗居也。

夫唯居,是以弗去。

【第三章】不上賢,使民不争。

不貴難得之貨,使民不為盗。

不見可欲,使民不亂。

是以聲(聖)人之治也,虛其心,實其腹,弱其志,強其骨。

《道德经》全文之与无尤校订版自古以来,《道德经》版本众多,错简、衍文、脱字、错字等问题层出不穷,鉴于此,我以《道德经》的本真为统合,以王弼本为蓝本,结合和参考了郭店楚墓竹简本、马王堆汉墓帛书本、北大汉简本等三个关键版本,并吸取了古今众多注家的研究成果,对《道德经》的原文进行了逐章、逐句、逐字修订,希望给世人提供一个更加合理的标准化版本。

以下是“与无尤校订版”全文。

第一章道可道,非常道;名可名,非常名。

无名,万物之始;有名,万物之母。

故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。

此两者,同出而异名,同谓之玄。

玄之又玄,众妙之门。

第二章天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

是以圣人处无为之事,行不言之教。

万物作焉而不辞。

生而不有,为而不恃,功成而弗居。

夫唯弗居,是以不去。

第三章不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。

是以圣人之治:虚其心,实其腹;弱其志,强其骨。

常使民无知无欲,使夫知者不敢为也。

为无为,则无不治。

第四章道冲,而用之或不盈。

渊兮似万物之宗。

湛兮,似或存。

吾不知谁之子,象帝之先。

第五章天地不仁,以万物为刍狗。

圣人不仁,以百姓为刍狗。

天地之间,其犹橐龠乎!虚而不屈,动而愈出。

多言数穷,不如守中。

第六章谷神不死,是谓玄牝。

玄牝之门,是谓天地根。

绵绵若存,用之不勤。

第七章天长地久。

天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。

是以圣人后其身而身先,外其身而身存。

非以其无私邪?故能成其私。

第八章上善若水。

水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。

居善地,心善渊,与善仁,言善信,正善治,事善能,动善时。

夫唯不争,故无尤。

第九章持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。

金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。

功遂身退,天之道。

第十章载营魄抱一,能无离乎?涤除玄览,能无疵乎?专气致柔,能如婴儿乎?天门开阖,能为雌乎?明白四达,能无知乎?爱民治国,能无为乎?生之,畜之。

这个曾引起全世界轰动的楚简本,却给《道德经》带来了无尽的麻烦1993年之前的很长一段时间里,市面上能够见到的《老子》主要版本,可以归纳为两种:一种是通行本,一个是长沙马王堆帛书本,这两种版本虽然章节编排次序不同,但内容基本一致。

1993年10月,湖北省荆的门市郭店楚简本出土了,郭店楚简的出土,被誉为"改写中国思想史的典籍",该批楚简计有道家文献2篇,儒家文献14篇,其中以道家文献《老子》最为有名。

郭店楚简的出土,惊动了全世界,郭店楚简的研究热潮遍及国内外,美国、日本、加拿大等国家和地区,纷纷成立研究机构,国际学术研讨会接连召开,学者们认为,这将有可能给中国带来一场"自家的文艺复兴运动”,“重新改写中国学术史、经学流变史、楚国文化史。

”揭开郭店楚简的神秘面纱郭店《老子》有甲、乙、丙三个抄本,文字古奥冷僻,不好辨认,别说普通读者,就是专家学者阅读起来也非常“痛苦”。

作为研究资料,专家们对此并不十分在意。

最要命的是,三个抄本的内容与熟悉的流行本的《老子》大不相同。

楚简本《老子》的标记符号消失了,篇次顺序也改变了。

但楚简本有一个明显的优点,相比于通行本和马王堆帛书本的编排次序,楚简本显得更加清晰有序,排在一起的章节,其主题内容大致相同,且每篇的第一章也都具有统领性和概括性,不像流行本和帛书那样,章节的编排显得杂乱:道篇并非言道,德篇也并非言“德”。

还有一个明显的特点就是,楚简本因为最接近老子时代,抄录文本也更接近于原貌,可以帮助我们纠正过去对《道德经》的一些误读和勉强注释。

可惜的是,郭店楚简本的内容较少,只有诸多传世文本的40%左右。

令人疑惑不解的是,流行本第一章的“道”与“名”,曾被认为是贯通全书脉络的两个关键词,在楚简《老子》里,却不存在了,就是说,郭店楚简本的《老子》里,把人们认为的最重要的这一章有意无意地给忽略了?那么,忽略了“道可道”这样一个主旨,楚简《老子》的主旨又是什么呢?《道德经》一定就得围绕“道德”二字做文章吗?既然是《道德经》,不用说,它的主旨当然就是“道”与“德”了。

北京大学藏西汉竹简《老子》全文释文

释文中有很多繁体和异体字,以图代之。

分章顺序依据马王堆汉墓帛书《帛书老子》甲、乙本的次序隶定,但对其内容不做任何改动。

帛书的分章是极为考究的,而且是必然的,这在以后的文章中会展示给朋友们,供大家研究参考。

《老子上经》少子版

上经一

上经二

上经三

上经四

上经五

上经六

上经七

上经八

上经九

上经十

《老子下经》少子版

下经一

下经二

下经三

下经四

下经五

下经六

下经七

下经八

上经共计3002字,下经共计2366字,全文正文共计5368字。

如欲读懂老子的文章,必须重新识字,当代许多解者大都以《说文解字》作为最为重要的依据,而老子的成文年代,许慎还没出生,作者会依据《说文解字》所得对字的理解来写作吗?北大本全文所有的无都作繁体無,韓非子在《喻老》和《解老》兩篇中也対此只字不提,难道只有无为吗?无名、无不为、无不治、无德、无物、无道、无适......北大版让我更加关注到了识这个字,知识是知和识构成的词组,什么是知?什么又是识?为何只能说见识,而不能说见知呢?这些,是不可能从许慎那里得到解释的。

对我们文字的研究,目前还很不够的!

抛砖引玉,希望更多的朋友开始重视我们的文字吧,不是说文解字,而是要依字作文的。

北大汉简本《道德经》凡例1.[]中為原簡文殘缺根據他本補出的文字。

2.()前為通假字,中為正字。

3.<>前為訛字,中為正字。

原文见知北游的博客/wang20114。

老子下經第四十五章(王本一章)道可道,非恒道殹(也);名可命,非恒名也。

無名,萬物之始也;有名,萬物之母也。

故恒無欲以觀其眇(妙),恒有欲以觀其所僥(徼)。

此兩者同出,異名同謂。

玄之有(又)玄之,眾眇(妙)之門。

第四十六章(王本二章)天下皆智(知)美之為美,亞(惡)已;皆智(知)善之為善,斯不善矣。

故有無之相生,難易之相成,短長之相刑(形),高下之相頃(傾),言<音>聲之相和,先後之相隨。

是以聖人居無為之事,行不言之教。

萬物作而弗辤(始),為而弗侍(持),成功而弗居。

夫唯弗居,是以弗去。

第四十七章(王本三章)不上(尚)賢,使民不爭;不貴難得之貨,使民不為盜;不見可欲,使心不亂。

是以聖人之治也,虛其心,實其腹,弱其志,強其骨。

恒使民無智(知)無欲,使夫智(知)不敢、弗為,則無不治矣。

第四十八章(王本四章)道沖而用之,有弗盈。

淵旖(兮)!佁(似)萬物之宗。

㭫(挫)其脫<銳>,解其紛,和其光,同其袗(塵)。

湛旖(兮)!佁(似)或存。

吾不智(知)其誰子?象帝之先。

第四十九章(王本五章)天地不仁,以萬物為芻狗;聖人不仁,以百姓為芻狗。

天地之閒,其猶橐籥虖(乎)?虛而不屈,動而揄(愈)出。

多聞數窮,不若守於中。

第五十章(王本六章、七章)谷神不死,是謂玄牝。

玄牝之門,是謂天地之根。

緜虖(乎)若存,用之不墐(勤)。

天長地久。

天地之所以能長且久者,以其不自生也,故能長生。

是以聖人後其身而身先,外其身而身存。

不以其無私虖(乎)?故能成其私。

第五十一章(王本八章)上善如水,水善利萬物而有爭(靜)。

眾人之所惡,故幾於道矣。

居善地,心善淵,予善天,言善信,正(政)善治,事善能,動善時。

夫唯不爭,故無尤。

第五十二章(王本九章)持而盈之,不如其已。

西汉初年帛书甲乙本《道德经》原文及译文(个人解读)2022-08-11 发表于山东文字就在这儿,历史就在那儿,文字的字体字义就是历史唯物主义。

个人通过解字的方式,对《道德经》进行了解读,“有无之道”,有即存在,无即融合。

存在之道和融合之道,一道一生,一生诸道,方为大成。

《道德经》第一章道可道也,非恒道也;名可名也,非恒名也。

无名,天地之始也;有名,万物之母也。

故恒无欲也,以观其眇;恒有欲也,以观其所徼。

两者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众眇之门。

译文:思想的道路可以“行走”,不是长久以来说的道路,“道”就是三者的融合。

定义可以命名,不是长久以来说的名字。

天地始于无(融合)之道,万物生于有(存在)之道。

因此,一直从融合的角度来观察融合之道的本质,一直从作用出发来观察道的作用。

两者起源相同而定义不同,两者合一可称为玄,微小无形又至高无上,是认识万物本质的学问。

----------------------------------------------------《道德经》第二章天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善,斯不善矣。

有无之相生也,难易之相成也,长短之相刑也,高下之相盈也,音声之相和也,先后之相随,恒也。

是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作而弗始也,为而弗恃也,功成而弗居也。

夫唯弗居,是以弗去。

译文:天下都知道美德之所以为美,是由于恶已经存在了;都知道善,是由于不善呀。

有无是互相生成,难易是互相完成,长短是互相约束,高下是互相至满,音声是互相和谐,先后是互相跟随,自古以来尽皆如此。

《道德经》第三章不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民不乱。

是以圣人之治也,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨,恒使民无知无欲也,使夫知者不敢弗为。

而已,则无不治矣。

译文:不使钱财公开,命令百姓不得竞争钱财多少;不使难得的货物贵重,命令百姓不得盗窃;不使确定的慾望显现,命令民心不能混乱。

所以圣人的治理,使民心变得安定,使百姓的肚子变实,使百姓的期望值降低、脚踏实地,使百姓的筋骨变强,经常命令百姓为国家学习、为国家着想,命令受人尊敬的聪明人既不敢不作为又不敢不为国奉献。

马王堆考古成果:《道德经》全书摘要本文档详细介绍了马王堆汉墓出土的《道德经》全书的考古成果。

马王堆汉墓位于中国湖南省长沙市马王堆,是西汉初期长沙国丞相轪侯利苍及其家族的墓地。

1972年至1974年,湖南省博物馆先后对马王堆汉墓进行了三次考古发掘,共出土1800余件文物,其中包括《道德经》全书。

这份《道德经》全书是迄今为止发现的最早的《道德经》版本,对研究《道德经》的传播和演变具有重要的价值。

《道德经》全书概况版本特征马王堆汉墓出土的《道德经》全书共有三种版本,分别为甲本、乙本和丙本。

其中,甲本和乙本为帛书版本,丙本为竹简版本。

三种版本《道德经》的篇章结构均有所不同,反映了《道德经》在古代的传播过程中经历的演变。

内容差异相较于后世流传的《道德经》版本,马王堆汉墓出土的《道德经》全书在内容上存在一定的差异。

例如,甲本和乙本中的一些篇章在丙本中并未出现,而丙本中的一些篇章在甲本和乙本中也未出现。

这些差异揭示了《道德经》在不同版本间的传承和演变。

学术价值马王堆汉墓出土的《道德经》全书为研究《道德经》的起源、传播和演变提供了珍贵的实物资料。

同时,这份《道德经》全书对于探讨古代中国的哲学、宗教、文化及社会具有极高的学术价值。

考古发掘与整理发掘过程1972年至1974年,湖南省博物馆对马王堆汉墓进行了三次考古发掘。

在发掘过程中,考古工作者发现了1800余件文物,其中包括《道德经》全书。

这份《道德经》全书分别藏于三个不同的墓室,且保存状况良好。

整理与研究在考古发掘结束后,湖南省博物馆组织专家对出土的《道德经》全书进行了整理与研究。

专家们对三种版本的《道德经》进行了文字辨识、内容校订和版本对比等工作,为后世研究《道德经》提供了可靠的资料。

结论马王堆汉墓出土的《道德经》全书是迄今为止发现的最早的《道德经》版本,对于研究《道德经》的传播和演变具有重要的价值。

这份《道德经》全书的发现,为探寻古代中国的哲学、宗教、文化及社会提供了珍贵的实物资料。

《道德经》版本说明蒋玲22200830801126708级汉教4班《道德经》是中国古代重要哲学著作。

又称《老子》,共81章,5000余言,分上下篇。

相传老子修道德,著书上下篇。

春秋末期已有老子其人。

现在通行本《老子》,多数学者认为在孔子、墨翟之后,可能成书于战国中前期。

王弼注本、傅奕本上篇言道,下篇言德。

1973年长沙马王堆汉墓出土的帛书《老子》甲、乙本,则上篇为“德篇”,下篇为“道篇”。

在上下篇中分章次第,以及《道德经》的题名都是后人所加。

出土版本:1. 郭店竹简本。

1993年湖北荆门郭店楚墓出土了竹简《道德经》。

考古学家根据墓葬的年代,判断竹简本的成书不会晚于公元前278年。

整理者根据竹简形制及长短不同,将简文分成甲、乙、丙三组。

这三组《道德经》的总字数约相当于今本的三分之一,章次安排也与今本大不相同。

大多数学者认为这三组竹简系《道德经》的摘抄本。

竹简本中有的句子跟通行本差异很大。

如通行本第十九章“绝圣弃知”、“绝仁弃义”,竹简本作“绝知弃辩”、“绝伪弃虑”。

2.马王堆帛书本。

1973年,长沙马王堆3号汉墓出土了帛书《道德经》甲、乙本。

甲本文字,不避汉高祖刘邦讳,可证它是刘邦称帝以前抄写的。

乙本避刘邦讳,但不避惠帝刘盈、文帝刘恒讳,可知为刘邦称帝后,刘盈、刘恒为帝前抄写。

甲、乙本皆分二篇,《德经》在前,《道经》在后。

乙本篇末标出《德》3041字,《道》2426字,合计5467字。

甲本尾题残缺不明。

两本都不分章次。

3. 西汉竹书本。

北大收藏最完整《老子》版本。

传世版本:1.严遵《老子指归》。

题为西汉末严遵撰的《道德真经指归》,章句颇与诸本不同,今存残本。

严遵字君平。

西汉蜀郡人。

严遵好老庄思想,隐居不仕,在成都以卜筮为生。

他著有《老子指归》,使道家学说更条理化。

2.河上公本。

据道教传说,汉文帝时有老人隐居河滨,世人号为河上公。

精通《道德经》,汉文帝曾前往请教,河上公授以《老子章句》二卷。

《老子河上公章句》成书于东汉。

北大汉简本《道德经》凡例1.[]中為原簡文殘缺根據他本補出的文字。

2.()前為通假字,中為正字。

3.<>前為訛字,中為正字。

原文见知北游的博客/wang20114。

老子下經第四十五章(王本一章)道可道,非恒道殹(也);名可命,非恒名也。

無名,萬物之始也;有名,萬物之母也。

故恒無欲以觀其眇(妙),恒有欲以觀其所僥(徼)。

此兩者同出,異名同謂。

玄之有(又)玄之,眾眇(妙)之門。

第四十六章(王本二章)天下皆智(知)美之為美,亞(惡)已;皆智(知)善之為善,斯不善矣。

故有無之相生,難易之相成,短長之相刑(形),高下之相頃(傾),言<音>聲之相和,先後之相隨。

是以聖人居無為之事,行不言之教。

萬物作而弗辤(始),為而弗侍(持),成功而弗居。

夫唯弗居,是以弗去。

第四十七章(王本三章)不上(尚)賢,使民不爭;不貴難得之貨,使民不為盜;不見可欲,使心不亂。

是以聖人之治也,虛其心,實其腹,弱其志,強其骨。

恒使民無智(知)無欲,使夫智(知)不敢、弗為,則無不治矣。

第四十八章(王本四章)道沖而用之,有弗盈。

淵旖(兮)!佁(似)萬物之宗。

㭫(挫)其脫<銳>,解其紛,和其光,同其袗(塵)。

湛旖(兮)!佁(似)或存。

吾不智(知)其誰子?象帝之先。

第四十九章(王本五章)天地不仁,以萬物為芻狗;聖人不仁,以百姓為芻狗。

天地之閒,其猶橐籥虖(乎)?虛而不屈,動而揄(愈)出。

多聞數窮,不若守於中。

第五十章(王本六章、七章)谷神不死,是謂玄牝。

玄牝之門,是謂天地之根。

緜虖(乎)若存,用之不墐(勤)。

天長地久。

天地之所以能長且久者,以其不自生也,故能長生。

是以聖人後其身而身先,外其身而身存。

不以其無私虖(乎)?故能成其私。

第五十一章(王本八章)上善如水,水善利萬物而有爭(靜)。

眾人之所惡,故幾於道矣。

居善地,心善淵,予善天,言善信,正(政)善治,事善能,動善時。

夫唯不爭,故無尤。

第五十二章(王本九章)持而盈之,不如其已。

梪(揣)而允(捃)之,不可長葆(保)。

金玉盈室,莫能守。

富貴而驕,自遺咎。

功遂身退,天之道也。

第五十三章(王本十章)載熒(營)魄抱一,能毋離虖(乎)?槫(摶)氣致柔,能嬰兒虖(乎)?脩(滌)除玄鑑,能毋有疵虖(乎)?愛民沽(治)國,能毋以智虖(乎)?天門啟閉,能為雌虖(乎)?明白四達,能毋以智虖(乎)?故生之畜之,生而弗有,長而弗宰,是謂玄德。

第五十四章(王本十一章)卅輻同一轂,當其無,有車之用也;挻殖(埴)器,當其無,有殖(埴)器之用也;鑿戶牖,當其無,有室之用也。

故有之以為利,無之以為用。

第五十五章(王本十二章)五色令人目盳(盲),敺(驅)騁田獵令人心發狂,難得之貨令人行方(妨),五味令人之口爽,五音令人之耳聾。

是以聖人為腹不為目,故去被(彼)取此。

第五十六章(王本十三章)寵辱若[驚],貴大患若身。

何謂寵辱?寵為下,是謂寵辱。

得之若驚,失之若驚,是謂寵辱若驚。

何謂貴大患若身?吾所以有大患者,為吾有身。

及吾無身,吾有何患?故貴以身為天下,若可以橐(託)天下;愛以身為天下,若可以寄天下。

第五十七章(王本十四章)視而弗見,命之曰夷;聽而弗聞,命之曰希;搏而弗得,命之曰微。

參(三)也,不可致計(詰),故運(混)而為一。

參(三)也,其上不杲(曒),其下不沒(忽)。

台台微微,不可命,復歸於無物。

是謂無狀之狀,無物之象,是謂沒(惚)芒(恍)。

隨而不見其後,迎而不見其首。

執古之道,以御今之有。

以智(知)古以(始),是謂道紀。

第五十八章(王本十五章)古之為士者,微眇(妙)玄達,深不可識。

夫唯不可識,故強為之頌(容)曰:就(蹴)虖(乎)其如冬涉水,猶虖(乎)其如畏四鄰,嚴(儼)虖(乎)其如客,渙虖(乎)其如冰之澤(釋),杶(敦)虖(乎)其如樸,沌虖(乎)其如濁,廣(曠)虖(乎)其如浴(谷)。

孰能濁以靜之?徐清。

孰能安以動之?徐生。

抱此道者不欲盈,夫唯不盈,是以能敝不成。

第五十九章(王本十六章)至(致)虛極,積正督(篤)。

萬物竝作,吾以觀其復。

天物云云(芸芸),各復歸其根,曰靜,靜曰復命。

復命,常也;智(知)常,明也。

不知常,忘(妄)作,兇。

智(知)常曰容,容乃公,公乃王,王乃天,天乃道,道乃久,沒而不殆。

第六十章(王本十七章、十八章、十九章)大(太)上,下智(知)有之;其次,親譽之;其次,畏之;其下,母(侮)之。

信不足,安(焉)有不信!猶虖(乎)其貴言。

成功遂事,百姓曰我自然。

故大道廢,安(焉)有仁義。

智惠出,安(焉)有大偽;六親不和,安(焉)有孝茲(慈);國家捪(昏)亂,安(焉)有貞臣。

絕聖棄智,民利百倍;絕民棄義,民復孝茲(慈);絕巧棄利,盜賊無有。

此參(三)言以為文未足,故令之有所屬。

見素抱樸,少私寡欲。

第六十一章(王本二十章)絕學無憂。

唯與何(訶),其相去幾何?美與惡,其相去何若?人之所畏,不可以不不畏人。

芒(荒)虖(乎),未央哉!眾人巸巸(熙熙),若鄉(享)大(太)牢而萅(春)登臺。

我 (泊)旖(兮)未佻(兆),若嬰兒之未䀭(孩)。

絫旖(兮),台(似)無所歸。

眾人皆有餘,我蜀(獨)若遺(匱)。

我愚人之心也,屯屯(沌沌)虖(乎)!猷(俗)人昭昭,我蜀(獨)若昏;猷(俗)人計計(察察),我獨昏昏。

沒(忽)旖(兮),其如晦;芒(恍)旖(兮),其無所止。

眾人皆有以,而我獨抏(頑)以鄙。

我欲獨異於人,而唯貴食母。

第六十二章(王本二十一章)孔得之容,唯道是從。

道之物,唯(恍)唯沒(惚)。

沒(惚)旖(兮)(恍)旖(兮),其中有象旖(兮);(恍)旖(兮)沒(惚)旖(兮),其中有物旖(兮)。

幽旖(兮)冥旖(兮),其中有請(情)旖(兮)。

其請(情)甚真,其中有信。

自今及古,其名不去,以說(悅)眾父。

吾何以知眾父之然哉?以此。

第六十三章(王本二十二章)曲則全,枉則正;洼則盈,敝則新;少則得,多則或(惑)。

是以聖人執一以為天下牧。

不自見,故明;不自視(是),故章(彰);不自發(伐),故有功;弗矜,故長。

夫唯無爭,故天下莫能與之爭。

古之所謂曲全者,幾語邪?誠全歸之也。

第六十四章(王本二十三章)希言自然。

故剽(飄)風不終朝,趨(驟)雨不終日。

熟為此?天地弗能久,而兄(況)於人虖(乎)?故從事而道者同於道,得者同於德,失者同於失。

故同於道者,道亦得之;同於失者,道亦失之。

信不足,安(焉)有不信。

第六十五章(王本二十四章)炊(企)者不立,自見者不明,自視(是)者不章(彰),自發(伐)者無功,矜者不長。

其在道也,斜(餘)食叕(贅)行,物或惡之,故有欲者弗居。

第六十六章(王本二十五章)有物綸(混)成,先天地生。

肅覺,獨立而不(改),偏(徧)行而不殆,可以為天地母。

吾不智(知)其名,其字曰道,吾強為之名曰大。

大曰慸(逝),慸(逝)曰遠,遠曰反(返)。

天大,地大,道大,王亦大。

或(域)中有四大,而王居一焉。

人灋地,地灋天,天灋道,道灋自然。

第六十七章(王本二十六章)重為輕根,靜為趮(躁)君。

是以君子冬(終)日行,而不遠其輜重,唯(雖)有榮(縈)館,燕處超若。

奈何萬乘之王,而以身輕於天下?輕則失本,趮(躁)則失君。

老子上經第一章(王本三十八章)上德不德,是以有德。

下德不失德,是以無德。

上德無為而無以為,下德[為]之而無以為。

上仁為之而無以為,上義為之而有以為。

上禮為之而莫之應,則攘臂而乃(扔)之。

故失道而後德,失德而後仁,失仁而後義,失義而後禮。

夫禮,忠信之淺而亂之首也。

前識者,道之華而愚之首也。

是以大丈夫居其厚,不居其薄,居其實,不居其華。

故去被(彼)取此。

第二章(王本三十九章)昔得一者,天得一以精(清),地得一以寧,神得一以靈,谷得一以盈,侯王得一以為正。

其致之也,天毋已精(清)將恐死<列>;地毋已寧將恐發(廢);神毋已靈將恐歇;谷毋以盈將恐渴(竭);侯王毋已貴以高將恐厥(蹶)。

是故必貴以賤為本,必高以下為基。

是以侯王自謂孤、寡、不穀,此其賤之本邪?非也?故致數輿(譽)無輿(譽)。

不欲祿祿(琭琭)如玉,[珞珞如石]。

第三章(王本四十章)反者道之動也,弱者道之用也。

天下之物生於有,有生於無。

第四章(王本四十一章)上士聞道,堇(勤)能行;中士聞道,若存若亡;下士聞道,大笑之。

弗笑,不足以為道。

是以建言有之曰:明道如沬(昧),進道如退,夷道如類;上德如谷,大白如辱( ),廣德如不足,建德如榆(偷),桎(質)真如䩱(渝),大方無隅,大器勉(晚)成,大音希聲,天(大)象無刑(形),道殷無名。

夫唯道,善貣(貸、始)且成。

第五章(王本四十二章)道生一,一生二,二生三,三生萬物。

萬物負陰抱陽,中(沖)氣以為和。

人之所惡,唯孤、寡、不穀,而王公以自名也。

是故物或損而益,或益而損。

人之所教,亦我而教人。

故強粱(梁)者不得死,吾將以為學(教)父。

第六章(王本四十三章)天下之至柔,馳騁於天下之至堅。

無有入于無閒。

吾是以智(知)無為之有益也。

不言之教,無為之益,天下希及之矣。

第七章(王本四十四章)身與名孰親?身與貨孰多?得與亡孰病?是故甚愛必大費,多臧(藏)必厚亡。

故智(知)足不辱,智(知)止不殆,可以長久。

第八章(王本四十五章)大成如缺,其用不敝。

大盈如沖,其用不窮。

大直如詘(屈),大巧如拙,大盛如絀。

趮(躁)勝寒,靜勝熱,清靜為天下政(正)。

第九章(王本四十六章)天下有道,卻走馬以糞;天下無道,戎馬產於鄗(郊)。

故罪莫大於可欲,禍莫大於不智(知)足,咎莫(惨)於欲得。

故智(知)足之足,恒足矣。

第十章(王本四十七章)不出於戶,以智(知)天下;不規(窺)於牖,以智(知)天道。

其出 (彌)遠,其智(知) (彌)少。

是以聖人弗行而智(知),弗見而命(名),弗為而成。

第十一章(王本四十八章)為學者日益,為道者日損。

[損]之有(又)損之,至於無[為。

無為無不為。

取天下者恒以]無事,及其有事,有(又)不足以取天下。

第十二章(王本四十九章)聖人恒無心,以百生(姓)之心為心。

善者虖(吾)亦善之,不善者虖(吾)亦善之,直(得)善也。

信者虖(吾)信之,不信者虖(吾)亦信之,直(得)信也。

聖人之在天下也,匧匧(歙歙)然,為天下渾心。

而百姓皆屬(注)其耳目焉,聖人而皆晐(孩)之。

第十三章(王本五十章)出生入死。

生之徒十有三,死之徒十有三,而民姓(生)生焉,動皆之死地之十有三。

夫何故也?以其姓(生)生也。

蓋聞善聶(攝)生者,陵行不避 虎,入軍不被兵革。

虎無所錯(措)其蚤(爪), 無所椯(揣)其角,兵無所容其刃。

夫何故也?以其無死地焉。

第十四章(王本五十一章)道生之,德畜之,物刑(形)之,熱(勢)成之。

是以萬物奠(尊)道而貴德。

道之奠(尊),德之貴,夫莫之爵而恒自然。

故道生之畜之,長之逐(育)之,亭(成)之孰(熟)之,養之復(覆)之。

故生而弗有,為而弗持,長而弗宰,是謂玄德。

第十五章(王本五十二章)天下有始,可以為天下母。