人力统计学 第三章 生活日分配统计

- 格式:ppt

- 大小:161.50 KB

- 文档页数:20

统计学第三章笔记最近在学统计学,这第三章可真是让我印象深刻啊!这一章主要讲的是数据的收集、整理和展示。

说起来好像挺简单,但里面的门道可多了去了。

就拿数据收集来说吧,以前我总觉得收集数据不就是随便问问、随便记记嘛。

可学了这章才知道,这里面的讲究可大了。

比如说,你要确定收集数据的目的是什么,是为了了解市场需求,还是为了评估产品质量?目的不一样,收集的方法和对象也就大不相同。

就拿我前段时间做的一个小调查来说吧。

我想知道我们小区居民对小区停车位紧张问题的看法。

一开始,我想得可简单了,就拿着个本子在小区门口见人就问。

结果呢,有的人行色匆匆,根本不理我;有的人随便应付几句,也说不到点子上。

后来我才发现,这样的收集方法太盲目了。

我回去好好琢磨了一下,重新制定了计划。

我先在小区的业主群里发了个简单的通知,告诉大家我要做这个调查,并且说明了调查的目的和意义,希望大家能支持。

然后,我把调查问卷分成了线上和线下两种方式。

线上的通过问卷星来收集,线下的我选择在小区人多的地方,比如小广场、超市门口设点,专门找那些看起来不忙、愿意交流的居民来填写。

为了让问卷更有针对性,我可花了不少心思。

问题不能太多,不然人家会嫌烦;也不能太简单,否则收集不到有用的信息。

我把问题分成了几个部分,比如居民目前的停车情况,每天找车位花费的时间,对小区停车位规划的建议等等。

而且,每个问题都提供了几个选项,方便大家回答。

在收集数据的过程中,我还遇到了一些有趣的事儿。

有个大爷特别热情,拉着我聊了半天,从小区的历史讲到现在的管理问题,差点把我带偏了。

还有个大妈,对停车位的问题特别有意见,一个劲儿地跟我抱怨,我都插不上话。

不过通过和他们的交流,我也更深入地了解了大家的想法和需求。

数据收集完了,接下来就是整理。

这也是个繁琐但重要的工作。

我把线上线下收集到的问卷都汇总到一起,先进行筛选,把那些填写不完整或者明显乱填的去掉。

然后,对每个问题的答案进行分类统计。

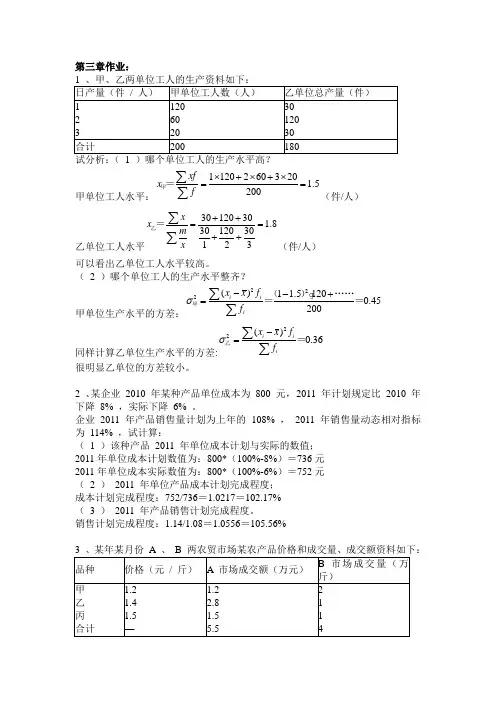

第三章作业:甲单位工人水平:11202603201.5200xfxf⨯+⨯+⨯==∑∑甲=(件/人)乙单位工人水平30120301.83012030123xxmx++==++∑∑乙=(件/人)可以看出乙单位工人水平较高。

(2 )哪个单位工人的生产水平整齐?甲单位生产水平的方差:222()1 1.51200.45200i iix x ffσ--+=∑∑g甲()……==同样计算乙单位生产水平的方差:22()0.36i iix x ffσ-=∑∑乙=很明显乙单位的方差较小。

2 、某企业2010 年某种产品单位成本为800 元,2011 年计划规定比2010 年下降8% ,实际下降6% 。

企业2011 年产品销售量计划为上年的108% ,2011 年销售量动态相对指标为114% ,试计算:(1 )该种产品2011 年单位成本计划与实际的数值;2011年单位成本计划数值为:800*(100%-8%)=736元2011年单位成本实际数值为:800*(100%-6%)=752元(2 )2011 年单位产品成本计划完成程度;成本计划完成程度:752/736=1.0217=102.17%(3 )2011 年产品销售计划完成程度。

销售计划完成程度:1.14/1.08=1.0556=105.56%计算两市场农产品的平均价格?并解释两市场平均价格不同的原因。

甲、乙两农贸市场某农产品价格和成交量、成交额统计甲市场平均价格:()375.145.5/==∑∑=xmmX(元/斤)乙市场平均价格:325.143.5==∑∑=fxfX(元/斤)说明:两个市场销售单价是相同的,销售总量也是相同的,但甲市场平均收购价高于乙市场,是因为甲市场低价格收购量所占比重(25%)小于乙市场(50%)4 、某厂甲、乙两个工人班组,每班组有8 名工人,每个班组每个工人的月生产量记录如下:甲班组:20 、40 、60 、70 、80 、100 、120 、70乙班组:67 、68 、69 、70 、71 、72 、73 、70要求:(1 )计算甲乙两组工人平均月产量;甲班组:平均每人产量:件70=∑=nxx乙班组:平均每人产量:件70=∑=nxx(2 )计算甲乙两组的全距、标准差、标准差系数;甲班组:全距:件10020120minmax=-=-=xxR标准差:()件6.29870002==-∑=nxxσ标准差系数:%29.42706.29===xVσσ乙班组:全距:件66773minmax=-=-=xxR标准差:()件5.38282==-∑=nxxσ标准差系数:%00.5705.3===xVσσ(3 )比较甲乙两组的平均每人产量的代表性。

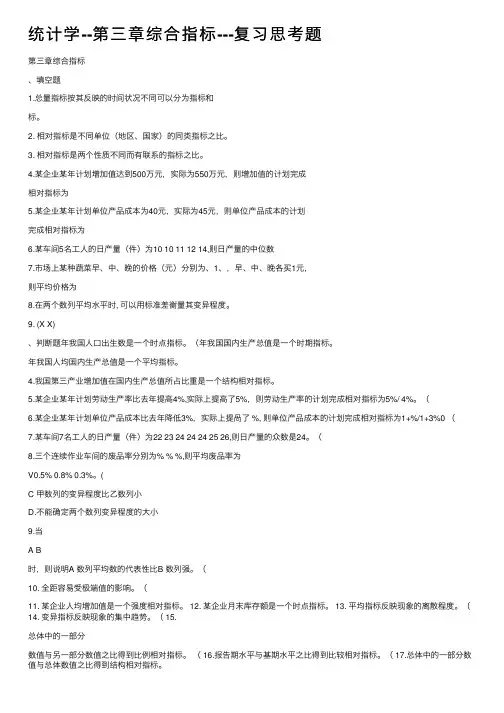

统计学--第三章综合指标---复习思考题第三章综合指标、填空题1.总量指标按其反映的时间状况不同可以分为指标和标。

2. 相对指标是不同单位(地区、国家)的同类指标之⽐。

3. 相对指标是两个性质不同⽽有联系的指标之⽐。

4.某企业某年计划增加值达到500万元,实际为550万元,则增加值的计划完成相对指标为5.某企业某年计划单位产品成本为40元,实际为45元,则单位产品成本的计划完成相对指标为6.某车间5名⼯⼈的⽇产量(件)为10 10 11 12 14,则⽇产量的中位数7.市场上某种蔬菜早、中、晚的价格(元)分别为、1、,早、中、晚各买1元,则平均价格为8.在两个数列平均⽔平时, 可以⽤标准差衡量其变异程度。

9. (X X)、判断题年我国⼈⼝出⽣数是⼀个时点指标。

(年我国国内⽣产总值是⼀个时期指标。

年我国⼈均国内⽣产总值是⼀个平均指标。

4.我国第三产业增加值在国内⽣产总值所占⽐重是⼀个结构相对指标。

5.某企业某年计划劳动⽣产率⽐去年提⾼4%,实际上提⾼了5%,则劳动⽣产率的计划完成相对指标为5%/ 4%。

(6.某企业某年计划单位产品成本⽐去年降低3%,实际上提咼了 %, 则单位产品成本的计划完成相对指标为1+%/1+3%0 (7.某车间7名⼯⼈的⽇产量(件)为22 23 24 24 24 25 26,则⽇产量的众数是24。

(8.三个连续作业车间的废品率分别为% % %,则平均废品率为V0.5% 0.8% 0.3%。

(C 甲数列的变异程度⽐⼄数列⼩D.不能确定两个数列变异程度的⼤⼩9.当A B时,则说明A 数列平均数的代表性⽐B 数列强。

(10. 全距容易受极端值的影响。

(11. 某企业⼈均增加值是⼀个强度相对指标。

12. 某企业⽉末库存额是⼀个时点指标。

13. 平均指标反映现象的离散程度。

(14. 变异指标反映现象的集中趋势。

( 15.总体中的⼀部分数值与另⼀部分数值之⽐得到⽐例相对指标。

( 16.报告期⽔平与基期⽔平之⽐得到⽐较相对指标。

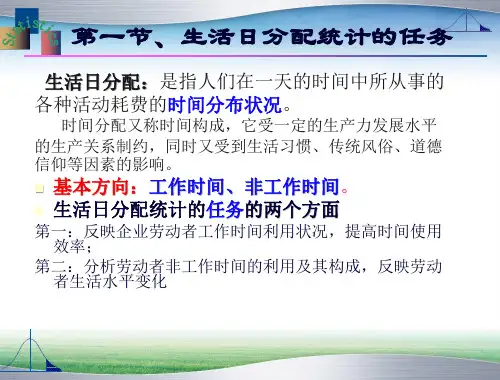

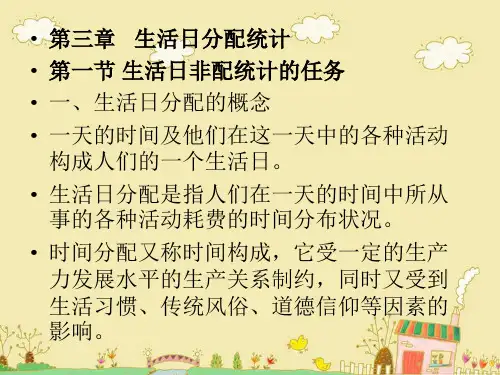

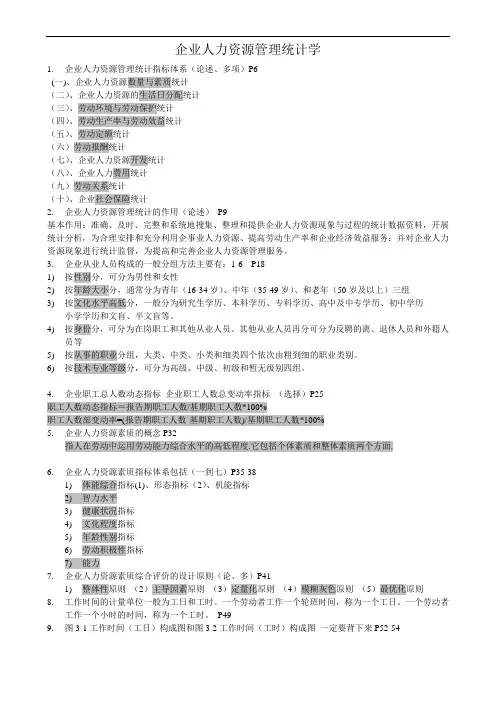

企业人力资源管理统计学1.企业人力资源管理统计指标体系(论述、多项)P6(一)、企业人力资源数量与素质统计(二)、企业人力资源的生活日分配统计(三)、劳动环境与劳动保护统计(四)、劳动生产率与劳动效益统计(五)、劳动定额统计(六)劳动报酬统计(七)、企业人力资源开发统计(八)、企业人力费用统计(九)劳动关系统计(十)、企业社会保险统计2.企业人力资源管理统计的作用(论述)P9基本作用:准确、及时、完整和系统地搜集、整理和提供企业人力资源现象与过程的统计数据资料,开展统计分析,为合理安排和充分利用企事业人力资源、提高劳动生产率和企业经济效益服务;并对企业人力资源现象进行统计监督,为提高和完善企业人力资源管理服务。

3.企业从业人员构成的一般分组方法主要有:1-6 P181)按性别分,可分为男性和女性2)按年龄大小分,通常分为青年(16-34岁)、中年(35-49岁)、和老年(50岁及以上)三组3)按文化水平高低分,一般分为研究生学历、本科学历、专科学历、高中及中专学历、初中学历小学学历和文盲、半文盲等。

4)按身份分,可分为在岗职工和其他从业人员。

其他从业人员再分可分为反聘的离、退休人员和外籍人员等5)按从事的职业分组,大类、中类、小类和细类四个依次由粗到细的职业类别。

6)按技术专业等级分,可分为高级、中级、初级和暂无级别四组。

4.企业职工总人数动态指标企业职工人数总变动率指标(选择)P25职工人数动态指标=报告期职工人数/基期职工人数*100%职工人数部变动率=(报告期职工人数-基期职工人数)/基期职工人数*100%5.企业人力资源素质的概念P32指人在劳动中运用劳动能力综合水平的高低程度.它包括个体素质和整体素质两个方面.6.企业人力资源素质指标体系包括(一到七)P35-381)体能综合指标(1)、形态指标(2)、机能指标2)智力水平3)健康状况指标4)文化程度指标5)年龄性别指标6)劳动积极性指标7)能力7.企业人力资源素质综合评价的设计原则(论、多)P411)整体性原则(2)主导因素原则(3)定量化原则(4)模糊灰色原则(5)最优化原则8.工作时间的计量单位一般为工日和工时。

⼈⼒资源统计学总复习重点企业⼈⼒资源管理统计学(总复习重点)第⼀章:企业⼈⼒资源管理统计学概论⼀、企业⼈⼒资源管理统计研究的特点:(P2-3)概念:企业⼈⼒资源管理统计主要从微观⾓度观察和研究企业⼈⼒资源诸现象和过程的数量表现与数量关系。

特点可归纳为:1、企业⼈⼒资源管理统计研究的数量特征;2、企业⼈⼒资源管理统计研究的关联与动态特征;3、企业⼈⼒资源管理统计研究的提⽰规律性特征。

⼆、企业⼈⼒资源管理统计研究的范围:(P4-5)企业⼈⼒资源管理统计研究的是企业⼈⼒资源现象的数量⽅⾯,包括⼈⼒资源配置、使⽤及其劳动者劳动能⼒的再⽣产的过程。

三、企业⼈⼒资源管理统计指标体系:(P6-8)共⼗个⽅⾯,包括了教材第⼆章⾄第⼗⼀章内容。

(论述)1、企业⼈⼒资源数量与素质统计;2、企业⼈⼒资源的⽣活⽇分配统计;3、劳动环境与劳动保护统计;4、劳动⽣产率与劳动效益统计;5、劳动定额统计;6、劳动报酬统计;7、企业⼈⼒资源开发统计;8、企业⼈⼒资源费⽤统计;9、劳动关系统计;10、企业社会保险统计。

四、企业⼈⼒资源管理统计的作⽤:(P9-11)(多选,论述)1、为编制企业⼈⼒资源规划提供依据,并检查企业⼈⼒资源规划的贯彻实施情况;2、为节约劳动、提⾼劳动⽣产率和劳动效益服务;3、发挥企业管理的重要助⼿作⽤;4、企业⼈⼒资源管理统计是劳动者参与管理和实现⾃⾝价值的有⼒⼯具;5、为各级政府制定劳动政策奠定基础,并监测劳动政策的执⾏;6、促进⼈⼒资源管理统计理论的发展。

第⼆章:企业⼈⼒资源状况统计⼀、企业⼈⼒资源的核算原则:(P14-15)1、对于原有⼈员,依照“谁发⼯资谁统计”的原则核算;2、对于新招⽤的⼈员,从其到企业报到之⽇起,⽆论是否发付当⽉⼯资,均应统计为本企业⼈员;3、对于外企业调⼊的⼈员,由起薪之⽇起,统计为本企业⼈员。

⼆、企业⼈⼒资源总量的计算,可以采⽤时间性质不同的指标表⽰,即时点指标和平均指标。

(P15)需清楚这两个指标的统计⽅式。

《企业人力资源管理统计学》串讲资料总体说明:第一、二、三、四、五、六、七、九、十、十三为重点章节,其中第三章、第五章、第六章为重中之重。

考试题型:单选题、多选题(40分),论述题(2-3题共20分),计算题(2道题20分),综合题(1道题20分)。

复习过程中单选题、多选题以练习册为主。

复习纲要:第一章第二节:论述题:一,企业人力资源统计研究的范围(P4-6)。

1、企业人力资源2、企业人力资源的使用3、企业人力资源的劳动能力的再生产。

二,企业人力资源管理统计指标体系(P6-9)。

1、企业人力资源数量与素质统计2、企业人力资源的生活日分配统计3、劳动环境与劳动保护统计4、劳动生产率与劳动效益统计5、劳动定额统计6、劳动报酬统计7、企业人力资源开发统计8、企业人力费用统计9、劳动关系统计10、企业社会保险统计。

第三章第二节一、P52 图3—1工作时间构成图,要求:准确画出,熟记内容,搞清内容之间的关系。

(特别说明:构成图中“制度内实际工作工日”与“被利用工日”之间应为虚线而非课本中所画的实线,请改正并牢记。

)二、P57-61例题,某制造业企业五月份…..(特别说明:本题要求彻底弄懂,能从头到尾演算清楚。

)一、工作时间构成关系图(工日或工时)日历工作工日(工时)公休工日(工时)制度工作工日(工时)出勤工日(工时)缺勤工日(工时)加班工日(加点工时)制度内实际工作工日(工时)停工工日(工时)非生产工日(工时)停工被利用工日(工时)损失工日(工时)全部实际工作工日(工时)⏹1.日历工日日历工日=计算期内企业劳动者平均人数×日历天数⏹2.制度公休工日制度公休公日=计算期企业劳动者平均人数×制度公休天数⏹3.制度工作工日实际工作制度工作工日=计算期企业劳动者平均人数×规定工作天数制度工作工日=日历工日-制度公休工日⏹4.缺勤工日缺勤工日=∑计算期每天全日缺勤工日⏹5.出勤工日出勤工日=制度工作工日-缺勤工日⏹6.停工工日停工工日=∑计算期内每天处于全日停工的人数⏹7.非生产工日非生产工日数=∑每日从事非生产活动的人数⏹8.制度内实际工作工日制度内实际工作工日= 制度内工作工日-缺勤工日-停工工日﹢停工被利用工日-非生产时间=出勤工日-停工工日-非生产时间﹢停工被利用工日⏹9.加班工日加班工日=制度公休日-实际公休日⏹10.全部实际工作工日全部实际工作工日=制度内实际工作工日﹢加班工日⏹1.日历工时日历工时=日历工日×制度工作日长度(小时)日历工时=计算期平均人数×计算期日历天数×制度工作日长度(小时)⏹2.制度公休工时制度公休工时=制度公休工日×制度工作日长度(小时)制度公休工时=计算期平均人数×制度公休天数×制度工作日长度(小时)⏹3.制度工作工时制度工作工时=制度工作工日×制度工作日长度(小时)制度工作工时=计算期平均人数×制度工作天数×制度工作日长度(小时)制度工作工时=日历工时-公休工时⏹4.缺勤工时缺勤工时=缺勤工日×制度工作日长度﹢非全日缺勤工时⏹5.出勤工时出勤工时=出勤工日×制度工作日长度-非全日缺勤工时出勤工时=制度工作工时-缺勤工时⏹ 6.停工工时停工工时=全日停工工日×制度工作日长度﹢非全日停工工时⏹ 7.非生产工时非生产工时=非生产工日制度×工作日长度﹢非全日非生产工时⏹ 8.制度内实际工作工时制度内实际工作工时=制度内工作工日×制度工作日长度-(缺勤工时﹢停工工时﹢非生产工时)⏹ 9.加班加点工时加班加点工时=加班工日×制度工作日长度﹢加点工时⏹ 10.全部实际工作工时全部实际工作工时=制度内时间工作工时﹢加班加点工时100%⨯=时)同期制度工作工日(工)计算期出勤工日(工时出勤率%100⨯=数同期出勤工日(工时)工日(工时)数计算期制度内实际工作出勤时间利用率%100⨯=时)数同期制度工作工日(工工日(工时)数计算期制度内实际工作制度工作时间利用率出勤工日(工时)工时)制度内实际工作工日(制度工作工日(工时)出勤工日(工时)制度工作工日(工时)工时)制度内实际工作工日(出勤时间利用率出勤率制度工作时间利用率⨯=⨯=P57页计算题(某制造业企业五月份…(特别说明:本题要求彻底弄懂,能脱离书本从头到尾演算清楚)某制造企业5月份,工人平均人数为800人,制度公休日11天,实行一班制生产,工作日制度长度为8小时。

第三章统计分布的数值特征只知道什么是统计分布是不够的,还必须学会对其进行量化描述。

描述统计分布的重要的特征值有两个,一个是说明其集中趋势的平均指标,另一个是说明其离散程度的变异指标。

这一对矛盾的指标分别从不同角度反映了统计分布的分布特点,它们相辅相成,相互补充,缺一不可。

本章着重就这两个指标展开讨论,介绍了它们的理论、方法与应用,充分理解掌握本章的内容,对于以后各章节的学习尤为重要。

本章的目的与要求通过本章学习,要求学生在了解总体分布的两个重要特征值就是平均指标与变异指标的前提下,着重掌握这两个指标的计算方法及其数学性质;明确反映集中趋势的各种平均指标的计算特点与作用、反映离散程度的各种变异指标的计算特点与作用;还要学会利用这两个特征值得各自数学性质,采用简捷法计算算术平均数和标准差,以提高计算效率;此外,算术、调和与几何平均数三者之间的关系,算术平均数与众数、中位数之间的关系等也是学生应充分理解掌握的内容。

本章主要内容(计划学时7 )一、分布的集中趋势(1)——数值平均数1、算术平均数2、调和平均数3、几何平均数二、分布的集中趋势(2)——位置平均数1、众数2、中位数3、其他分位数三、分布的离中趋势——变异指标1、变异全距2、平均差3、标准差4、变异系数学习重点一、重点掌握各种平均数的特点、应用条件、应用范围和计算方法,及其相互之间的关系;二、了解变异指标的意义和作用,熟练掌握各种变异指标的计算方法,尤其应重点掌握标准差的计算与应用;三、理解掌握算术平均数与标准差的数学性质,并且能利用其数学性质进行简捷计算;四、明确平均指标与变异指标的相互关系及其运用原则。

学习难点一、各种平均指标的应用条件、运用范围,尤其是加权算术权数的选择;二、根据所掌握的资料,应选择算术平均或调和平均方法;三、标准差的理论依据及其计算方法,尤其是成数标准差的计算更是初学者不易掌握的问题。

第一节 分布的集中趋势(1)——数值平均数一、统计平均数1、反映总体分布的集中趋势2、反映统计数列所达到的一般水平(静态、动态)3、与强度相对数的区别 二、算术平均数(用A x 表示) (一)算术平均数的基本内容: 算术平均数=总体单位总量总体标志总量(二)简单算术平均数nxnx x x x ni inA ∑==+++=121可简写为:nx x A∑=式中: x i 为变量值 n 是总体单位数 Σ为总和符号例3-1.1 从某味精厂的生产线上随机抽取了10包味精,测得每包净重分别为(单位:克)499 497 501 499 502 503 500 499 498 500 将此十个数据相加除以十就是算术平均数(结果为499.8克)。

广东省高等教育自学考试《人力资源统计学》重难点笔记资料课程代码:11467内部辅导11467人力资源统计学串讲笔记第一章企业人力资源管理统计学概论1、企业人力资源管理统计研究的对象(1)对企业人力资源施行科学管理,就必须准确地了解和掌握企业人力资源现象的实际情况。

科学管理的前提之一就是实事求时,一切从企业实际情况出发,按实际情况办事。

(2)企业人力资源管理统计研究的对象,是企业人力资源管理的配置,开发,与利用的数量表现及有关劳动经济现象的数量关系,研究的目的是揭示其发展态度和某种趋势。

企业人力资源管理统计是科学的企业人力资源管理的重要工具和手段。

2、企业人力资源管理统计与社会人力资源管理统计研究的区别(1)企业人力资源管理统计研究的对象,与社会人力资源管理统计研究的对象在大的方面是一致的。

社会人力资源管理统计是对人力资源经济运动的总过程给予量化的观察和分析,在对人力资源质与量的统一研究中描述人力资源的数量表现与数量关系,从而发现它的变动走势和一般规律。

(2)企业人力资源管理统计研究是包含在这个大范围内的,其与社会人力资源统计研究的区别可概括为(3)第一,研究的客体不同。

企业人力资源管理统计是以企业的人力资源管理现象与过程为研究客体的,而社会人力资源管理研究则是以全社会人力资源现象与过程为研究客体。

(4)第二,研究的范围不同。

前者是企业人力资源现状,利用和使用条件的研究,而后者是社会人力资源的形成。

配置。

使用和再生产的过程。

(5)第三,研究的内容不同。

前者是研究企业劳动力的规模,构成,利用,劳动效率,劳动保护,工资分配和人员培训等内容,而后者则是研究全社会人力资源的总量和构成,从业人员的规模和构成,劳动力的使用与劳动时间的利用,劳动力工作环境安全安全与健康,劳动报酬水平和居民生活水平,劳动生产率与工资水平的关系等内容。

(6)第四,研究的任务不同。

前者的研究除了为全社会的宏观研究提供材料外,主要研究本企业的人力资源问题,为本企业生产经营管理决策提供依据,而后者则是研究和阐明全社会人力资源的现状,发民用工业,各种比便关系,社会劳动效益与科学技术的影响以及发展变化速度等。

第一章企业人力资源统计学概论多题型第一节企业人力资源统计学的基本问题人力资源企业劳动力资源,是指企业所拥有的具有能够从事生产活动的脑力和体力劳动者从资源角度,强调劳动力的开发、配置、利用与保护;“人”的实物形态特点:主观能动性(创造力)、再生产性再生产性数量:劳动时间、非劳动时间的分配,劳动时间的利用程度(加班)质量:劳动者的职业培训与再教育人力资本从投资的角度,强调对劳动力本身的投资与回报;“人”的价值形态目的通过对量的研究最终达到对企业人力资源质的认识主要内容时间关系人人效率,保障技能定额报酬:人力资源规模、结构与素质统计;劳动时间配置与利用统计;劳动效率与劳动效益统计;劳动定额统计;劳动报酬统计;人工成本统计;劳动技能开发与鉴定统计;劳动关系统计;劳动者社会保障统计多题型第二节企业人力资源统计学的基本概念总体由客观存在的且具有共同性质的许多个别事物组成的一个有机整体性质:客观性;大量性;同质性和差异性总体单位组成总体的个别事物标志说明总体单位特征与属性的名称。

既可以用数量表示,也可以用文字表示标志表现是否完全相同:不变标志(性别)、可变标志(年龄)标志是否可以用数量表示:品质标志(性别)、数量标志(年龄数)指标说明总体数量的特征的概念,只能用数字表示计算方式:基本指标(直接计数或汇总)、派生指标(基本指标经计算得到)表现形式:总量指标(总数)、相对指标(对比)、平均指标(平均数)性质:数量指标(规模大小或者数量多少)、质量指标(评价事物优劣好坏)多题型第三节企业人力资源统计学的基本方法统计分组法统计分组是指按某个可变标志将总体分成若干组成部分(称为组),使得每组中总体单位的性质相同,不同组总体单位的性质不同原则:完备性原则、互斥性原则作用:区分现象的质或类型;研究总体的内部结构;分析现象间的依存关系。

类型标志多少:简单分组、复合分组标志性质:品质标志分组、数量标志分组数量标志分组单项分组和组距分组上限:每组中的最大值;下限:每组中的最小值开口组:只有上限或者只有下限的组;闭口组:同时具有上限和下限的组组距= 上限-下限;全距= 总体最大值-总体最小值组中值:位于每组上下限中点位置的数值统计指标法统计指数法多题型第三节企业人力资源统计学的基本方法统计指标法总量指标说明一定条件下总规模或总水平方面的数量特征的指标时间属性:时期指标(一段时期)、时点指标(某一瞬间)反映内容:总体单位指标(总个数)、标志指标(标志值的总和)计量单位:实物指标(物理属性)、价值指标(货币)、劳动量指标(劳动时间)相对指标作用:说明同一总体或不同总体的不同数量特征的对比关系计划完成相对数:又称计划完成程度结构相对数:各组标志总量与总体标志总量之比比例相对数:同一总体内部组与组之间标志总量之比比较相对数:两个总体相同指标之比强度相对数:也称密度相对数,两个总体不同指标之比动态相对数:总体两个不同时期相同指标之比平均指标特点:差异抽象化;标志值才能平均;“同质性”分类:算术平均数、调和平均数、几何平均数、中位数和众数等统计分组法统计指数法多题型第三节企业人力资源统计学的基本方法统计指数法概述特殊的相对数,主要是反映社会经济现象数量方面的变动或差异动态个体指数:同一简单总体、不同时期静态个体指数:不同简单总体、相同时期动态总指数:同一复杂总体、不同时期静态总指数:不同复杂总体、相同时期综合指数将不能直接相加的不同类事物的指标通过一座“桥梁”过度为可以相加的指标,通过相加得到一个综合性的总量指标前一时期为对比期,称为基期,后一时期是欲研究分析时期,称为报告期固定基期/质量:拉氏指数;固定在报告期/数量:帕氏指数平均指数编制思路是将复杂总体的总指数看成是各简单总体个体指数的加权算术平均数或加权调和平均数编制步骤:一是计算个体指数;二是确定权数统计分组法统计指标法第二章企业人力资源规模、结构与素质统计多题型第一节企业人力资源规模统计基本问题企业人力资源的规模统计主要指从存量、增量及动态比较三个不同角度观察并统计统计要求:不重不漏原则:“谁发工资谁统计”(同一员工多重工作关系)、“为谁工作谁统计”原则范围:“谁拿工资统计谁”、“谁法人随谁统计”(同一公司具有多重身份)原理:“工资发放是核心;工作关系是补充;企业能否自由支配劳动力资源是关键存量统计时点规模:主要是指统计某个时点的企业人力资源规模总量时期规模:也就平均规模,主要是指统计某个时期,平均人力资源规模拥有量月平均人数、季度平均人数、半年平均人数、年平均人数增量统计机械变动(未影响到宏观层面,如跳槽);自然变动(影响到宏观层面,如退休)增员统计;减员统计;人员净增统计;人员周转统计;人员变动平衡统计动态比较主要是明确比较两个不同时期企业人力资源规模的变动情形多题型第二节企业人力资源结构统计自然属性性别结构、年龄结构、学历结构、民族结构社会属性职业主要是依据工作的性质划分8个大类、66个中类、413个小类和1838个细类的分类结构等级对于不同职业,我国采用五个等级的职业资格结构岗位管理岗位:担负领导职责或管理任务的工作岗位专业技术岗位:具有相应专业技术水平和能力要求的工作岗位工勤技能岗位:也简称为工勤岗位,是指从事简单体力工作或一般技术工种的岗位判断主副岗位:工资发放关系为主,实际工作时长为辅工期长期职工(10年及以上)、中期职工(3年~10年)、短期职工(1年~3年)和临时工(1年以内)多题型第三节企业人力资源素质统计指标体系学历结构、等级结构指标、劳动积极性(劳动态度、劳动行为和劳动效果、出勤率、劳动生产率)、独立劳动能力及团队合作能力综合评价特点数量化、综合性、模糊性、动态性原则数量分析原则、整体分析原则、模糊灰色原则、最优分析原则程序选择综合评价的对象和范围;选择企业人力资源素质的指标体系;选择指标体系的权重关系;评估和评价企业人力资源素质方法简单加权法、层次分析法第三章时间配置与利用统计多题型第一节时间配置与利用概述综合评价概念一天时间里所从事的工作、学习等各种活动所消耗的时间分配比例制约因素生产力发展水平;生产关系;社会生活习惯;传统风俗;道德信仰分类劳动时间:即工作时间,包括制度劳动时间、加班加点时间;劳动时间的计量单位一般为工日和工时(精确性更高)非劳动时间:必须支付的时间(个人生活必需的时间、家务劳动时间)、自由支配的时间(从事社会活动的时间、闲暇时间)意义我国企业劳动时间的配置情况是否合理;观察企业劳动时间利用程度与效果是否达标;发现劳动时间配置与利用中的浪费现象,找出其中的原因;总结经验任务为提高劳动生产率提供参考资料;为合理分配劳动成果提供工作量依据;为加强成本核算提供基础资料;为不同时期社会发展需要提供资料;通过研究非劳动时间的变化,为反映社会发展程度提供依据自由支配时间的多少是衡量人类社会进步的重要标志多题型第二节劳动时间配置与利用统计时间利用程度分析方法:问卷调查;劳动日写实(也称工作时间日记,①自我劳动日写实②专人劳动日写实);工时抽样指标:基本分析指标(出勤率、出勤时间利用率、制度劳动时间利用率)和加班加点指标(加班加点强度、加班加点比重)损益与利用潜力分析原因劳动者个人原因:病假、事假、探亲假、旷工等生产经营管理不善:停水、停电、停气、设备出故障等社会突发事件:有抢险、救灾、义务劳动、社会公益活动等。