《地震地层学》讲义-第四讲

- 格式:ppt

- 大小:14.61 MB

- 文档页数:56

第四章地震速度-岩性分析地震波的速度是地震勘探中最重要的一个参数,同时也是地震地层解释中最重要的一个参数。

从实质上讲,各种(大多数)地震技术的核心任务(主要目标),在诞生初期,几乎都是围绕着地层速度的勘测在进行。

从另一方面看,地震反射资料无非是地层界面之间波阻抗差的反映。

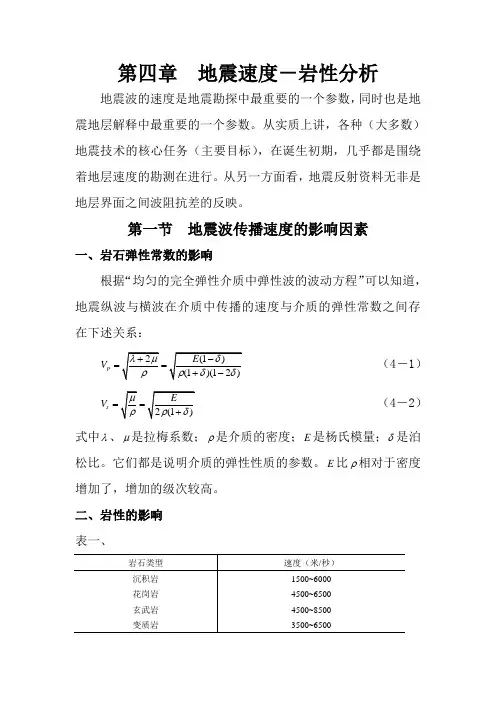

第一节地震波传播速度的影响因素一、岩石弹性常数的影响根据“均匀的完全弹性介质中弹性波的波动方程”可以知道,地震纵波与横波在介质中传播的速度与介质的弹性常数之间存在下述关系:V==(4-1)pV==(4-2)s式中λ、μ是拉梅系数;ρ是介质的密度;E是杨氏模量;δ是泊松比。

它们都是说明介质的弹性性质的参数。

E比ρ相对于密度增加了,增加的级次较高。

二、岩性的影响表一、表二、沉积岩的波速三、密度的影响除了波动方程导出的严格公式外,已经可以肯定,速度与密度的关系近似为线性关系,随着密度的增加,速度也会增加。

另外,国外对大量岩石样品做了物性研究后,提出了下列经验公式:4Va ρ= (4-3)140.31V ρ= (4-4) 但是,速度与密度的关系随地区的不同而有差异,在每个地区应该存在一定的关系。

四、与埋深的关系大量实际资料表明,在岩石性质和地质年代相同的条件下,地震波的速度随岩石埋藏深度的增加而增大,其原因主要是埋深控制地层压实程度的高低。

一般地,存在如下公式:0()CZ V Z V e = (4-5)五、与地质年代的关系在相同埋深条件下,地质年代增加时,塑性介质的蠕变,造成压实程度增高,进而速度降低。

六、与孔隙度和流体成分的关系 1、时间平均方程11f mV V V Φ-Φ=+ (4-6) 2、油、气、水等流体的速度很小,尤其是气。

5000/m V m s =,(1600/f V m s =盐水), (1300/fV m s =油),(300~400/f V m s =气)。

七、温度压力的影响温度升高,速度减小;压力增大,速度减小。

地震地层学牟中海一.绪论1.地震地层学概念:利用地震资料,结合钻井资料,测井资料,露头资料,研究地层的分布及沉积特征,分析盆地的演化史,恢复盆地的古沉积环境,评价石油地质条件。

2.地震地层学特点:综合性,科学性,预测性。

3.地震地层学研究内容:地震层序划分,海湖平面相对变化分析,地震相分析,地震相的岩性解释,储层预测,生储盖条件的评价,隐蔽圈闭的预测。

二.地震层序划分⒈一般情况下,地震反射界面就代表了地质界面——层面和不整合面。

但是,地震发射界面与地质界面并无一一对应的关系,为什么?答:①并非所有的地质界面都是波阻抗界面,只有波阻抗差大到一定程度,才能够成反射界面②地质界面是波阻抗界面,但当相邻地质界面间距离或地层厚度小于1/4波长时,由于相邻界面的反射波互相干涉迭加而在地震剖面上无对应反射界面,实际上此时的反射界面则代表的是若干地质界面地震响应的总和③实际上不存在反射界面,可能由于其它波阻抗界面的多相位延续子波而造成假的反射界面④噪声和异常波,如多次反射、回转波、陡斜角反射、绕射以及侧反射等。

它们不是原始的反射或偏离了其本来的位臵,在剖面上可形成假的反射面,必须加以识别。

连续的地震反射相对于地质界面即层面及不整合面;⑤地震子波频率不同,同向轴的数目也不同。

地震反射与地质界面基本平行,但并无一一对应的关系,地层内岩性的变化,只改变波形特征,并不产生连续反射。

⒊地震反射界面与地质界面的关系。

答:连续的地震反射相对于地质界面即层面及不整合面;地震反射与地质界面基本平行,但并无一一对应的关系,地层内岩性的变化,只改变波形特征,并不产生连续反射。

⒋地震反射界面为什么具有年代地层意义?答:地震反射主要来自层面和不整合面(当然还有流体界面及断面等)由于不整合面以及与之可对比的整合面分隔了不同的年代地层单位,所以这就使得地震反射具有年代地层学意义。

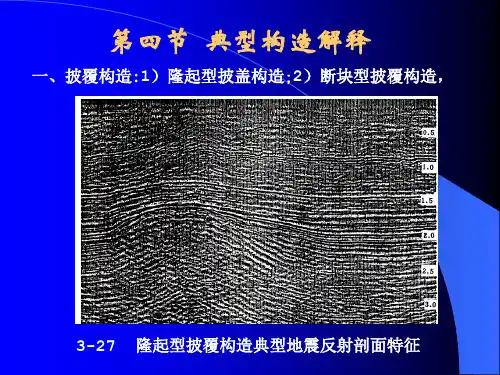

⒌地震层序的概念。

答:沉积层序在地震剖面上的反映,它是由一套互相整合的,成因上有关联的地层所构成,这套地层的顶界和底界都是不整合面以及与之相连结的整合面。

地震地层学前言一、地震勘探方法简介1.与重、磁、电法的异同相同点:均用于查明沉积覆盖区的地下地质概况。

差异:也是优点:(1)不仅能查明深度、构造而且可查明地层、岩性等信息;(2)工作效率高,比单独钻井找油更快更省钱;(3)探测岩石的弹性,而不是电性、磁性或密度(重力) 2.适用于油气勘探各个阶段:盆地普查→区带评价→圈闭预测→油藏描述。

中国95%油田都是用地震勘探提供的构造位置找到。

世界上的油田也是如此。

多年来,世界物探方面的投资中有百分之九十多用于地3.勘探方法:沿地表某测线在浅井用炸药振源或震源车人工激发地震波、地震波向下传插,当遇到不同的分界面时,就发生反射或折射。

在测线的一些点上有专门的仪器记录地震波( 一条振动曲线)。

由于接收的地震波受到了地下地层介质的改造,就带有与地质构造、地层岩性等有关的各种信息,诸始时间、能量、速度、频率等。

从地震记录中提取这些信息,就有可能推断解释地质构造的形态,含油气地层分布等。

二、地震勘探发展第一阶段,“光点”记录阶段,1927-1952,用电子管元件把接收的地震波变成光点的摆动,记录在照相纸上。

记录质量差,人工解释第二阶段:“模拟磁带”记录阶段,1953-1963,把磁带录音技术用于地震勘探。

采用了模拟磁带地震仪,由晶体管元件组装而成,把接收的地震波录制在磁带上,在室内用模拟电子计算机(基地回收仪),对资料进行处理,待到地震时间剖面,使资料整理工作实现了半自动第三阶段:“数字磁带”阶段,1964年至现在,采用电子集成电路技术,把地震波以数字形式记录在磁带上,然后直接输入计算机进行各种处理,实现了资料整理工作自动化,工作效率和精度得到空前提高我国1951年成立第一个地震队,1960年发展到了近百个地震队。

70年代初我国设计制造了第近十年来,“三高”三维技术得到快速发展和应用,三高:高信噪比、高分辨率、高保真度。

从而伴随出现了地震地层学、层序地层学和油藏描述技术,使得利用地震资料可以直接探测未来趋势:四维地震:三维+三维多分量地震勘探:识别裂缝性储层的裂缝方向和密集带,多用于煤层气和碳酸盐岩油气藏勘探其它领域:地热资源、水文工程、城市建设、地壳测深等工作中已被广泛应用。