新课标语文四年级上册20.古诗两首

- 格式:ppt

- 大小:274.50 KB

- 文档页数:9

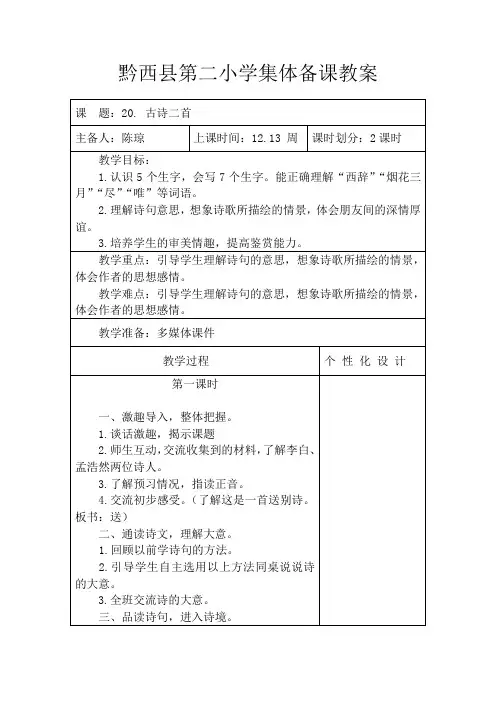

四年级上册语文20古诗两首(范文大全)第一篇:四年级上册语文20古诗两首20、古诗两首教学目标:1、有感情地朗读古诗,背诵古诗。

2、感悟诗歌的内容,想象诗歌所描绘的情景,体会朋友之间的深厚情谊。

3、激起对祖国诗歌的热爱之情,培养课外主动积累诗歌的良好习惯。

教学重难点:引导学生理解诗句的意思,想象诗歌所描绘的情景,体会作者的思想感情。

教学过程:一、复习导入1、古代由于道路崎岖难行,交通工具落后,离别容易再会难,因而以送别饯行表达深厚的情意便成为一种习俗,送别也因此成为诗人笔下常见的题材。

还记得学过哪些送别诗吗?2、今天我们要学的两首诗堪称送别诗中的极品,被人们传诵至今。

请看诗题(揭题),谁来读,指导读出节奏。

二、同时呈现,比较题意1、谈发现:比较这两个诗题,你发现了什么?① 都有一个“送”字。

② 都有地名。

③ 都有人名。

2、顺学情适时理解“之”“使”。

3、理解题目含义。

三、整体诵读,理解诗意,感悟诗情1、都是送别诗,两位诗人会怎样送别自己的好友呢?请同学们自己先读读这两首诗,注意读正确,读出节奏。

2、练读——指名读、正音、点评。

3、这两位诗人分别是在什么时间、什么地方送别的呢?出示:——(时间),——(谁)在——(地点)送——(谁)去——(地点)。

朗读第一首诗前两句,填空。

4、感悟第一首诗的送别之景:①怎样的三月才叫烟花三月?在烟花三月的长江两岸,你们仿佛看到了怎样的美景?(理解“烟花”,学生想象画面)②这么美的景色如果让你用诗句来形容,你想到了哪句?③为什么是“西辞”呢?看地图分析。

5、感悟第一首诗的送别之景:①诗人王维又是在什么时间送别友人呢?学生读诗句,填空。

②这是一个怎样的早晨?王维眼中看到的是什么?给你的感觉是怎样的?(窗外绵绵的春雨、依依的杨柳……。

)③窗外那么多美景,诗人为什么只看到“柳“?(古人有折柳送别的习俗,“柳”与“留”谐音,看到柳,即生挽留、不舍之意。

王维多想再留留自己的好友啊,可毕竟皇命难违,重任在身。

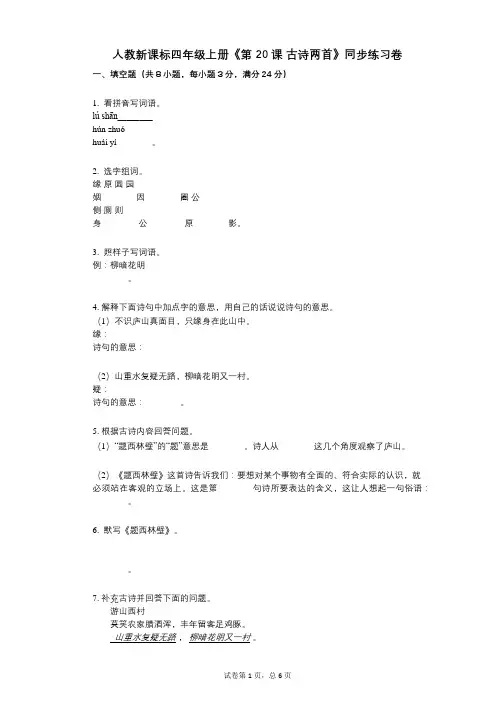

人教新课标四年级上册《第20课古诗两首》同步练习卷一、填空题(共8小题,每小题3分,满分24分)1. 看拼音写词语。

lú shān________hún zhuó________huái yí________。

2. 选字组词。

缘原圆园姻________因________圈公________侧厕则身________ 公________ 原________影。

3. 照样子写词语。

例:柳暗花明________。

4. 解释下面诗句中加点字的意思,用自己的话说说诗句的意思。

(1)不识庐山真面目,只缘身在此山中。

缘:________诗句的意思:________(2)山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

疑:________诗句的意思:________。

5. 根据古诗内容回答问题。

(1)“题西林壁”的“题”意思是________。

诗人从________这几个角度观察了庐山。

(2)《题西林壁》这首诗告诉我们:要想对某个事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上。

这是第________句诗所要表达的含义,这让人想起一句俗语:________。

6. 默写《题西林壁》。

________________________。

7. 补充古诗并回答下面的问题。

游山西村莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

(1)把诗句补充完整,其中“重”是多音字,诗中读音是________,另一个读音是________,组词________。

(2)这首诗描写的是________(谁)在________(时候)________(做什么)的景象。

(3)“足”的意思是________,从中可以看出________。

(4)诗中的“山西村”在()。

A.今山西省山西村B.今浙江绍兴C.今浙江杭州(5)诗中写景寓哲理的诗句是________,告诉我们一个生活哲理:________。

四年级上册语文说课稿20各位老师大伙儿好,今天我说课的主题是:抓住意象,赏读送别古诗,体会人间真情。

《送元二使安西》是人教版小学语文四年级上册第六单元第一篇课文《古诗两首》中的第二首古诗。

本单元的单元主题是人间真情,选编课文内容丰富,分别从不同角度引导学生感受人与人之间的纯真感情。

《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《送元二使安西》这两首诗差不多上千古传颂的送别诗,都表达了朋友间依依惜别之情。

但李白在送好友孟浩然去广陵时,心中有孤独、伤感,更有一份向往和期盼。

而王维在送元二远赴安西时,心中更多了一份悲伤、担忧、牵挂与祝福,这份离愁别绪并没有依靠刻画酒席场面和直抒胸臆,而是借助诗中意象蒙蒙细雨、旅店旁的棵棵绿柳和分手在即的一次次劝酒,用明朗自然的语言,抒发诚挚、深厚的惜别之情。

《语文课程标准》中指出:“学生应认识中华文化的丰厚博大,能吸取民族文化聪慧。

”并提出“诵读优秀诗文,注意在诵读过程中展开想象,体验情感,领会内容。

”教学中学生是学习的主体,语文教学中要关注学生需求,立足语文核心素养的培养和训练,以提高学生语文能力。

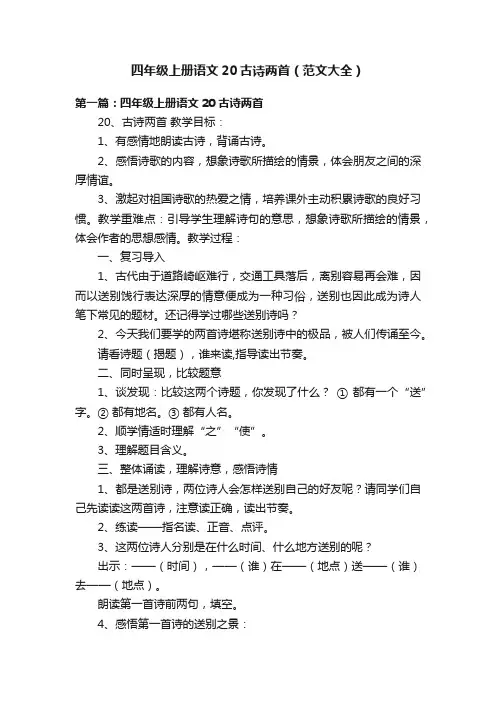

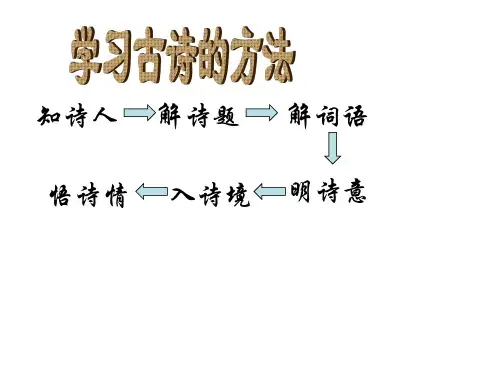

四年级的学生,通过三年的学习,差不多初步把握学习古诗的能力,能够对比注释,大体明白得诗意,运用查阅工具书或其他资料的方法,尝试解决自己的疑问。

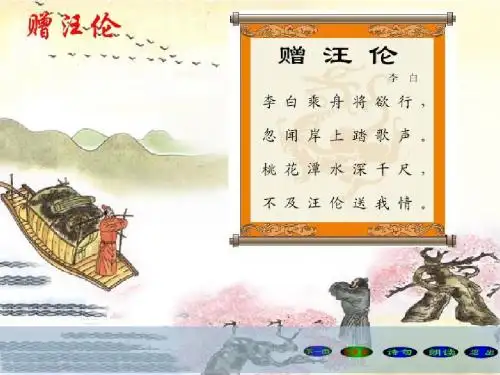

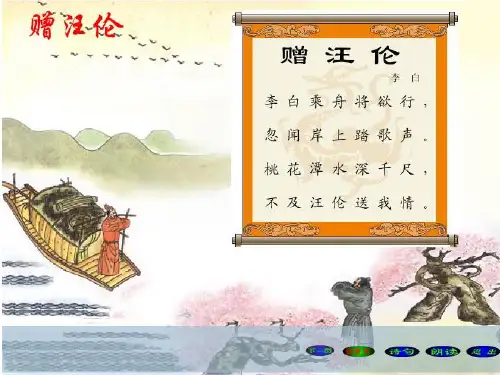

学生曾经学过送别诗,如《赠汪伦》《赋得古原草送别》,了解到以送行饯别表达深厚的友谊是一种习俗;对李白和王维这两位诗人并不生疏;在午间诵读活动中接触过这两首古诗。

但他们不能做到的是赏读古诗,在诵读过程中通过展开想象,更深入地明白得古诗词的内容,感受古诗的内涵,体会诗人的情感,不能体会到民族文化的聪慧,感受诗歌语言的精妙。

因此我在本节课设计的教学目标如下:1.正确、流利、有感情地朗读并背诵古诗。

2.借助注释,想象画面的方法明白得整首诗,体会朋友之间的深情厚谊。

3.初步感受借物抒情的表达方式。

4. 培养课外主动阅读,积存诗歌的爱好,激发对祖国诗歌文化的热爱。

教学重难点:1.明白“朝雨”“浥”“轻尘”“新”“更尽”等词语意思,明白得诗句。