八年级历史(下)第17课科学技术的成就(一)

- 格式:doc

- 大小:208.50 KB

- 文档页数:1

第17课 科学技术的成就(一)【2014江苏南京】11.1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功,加强了国防力量。

下列人物中,对该成就做出重大贡献的是A .魏源B .焦裕禄C .袁隆平D .邓稼先【答案】D【2014江苏徐州】21.2013年12月15日,月球车“玉兔号”顺利驶抵月球表面,我国成为世界上第三个实现月面软着陆的国家。

追溯历史,新中国在同一领域开始跻身于世界先进国家行列的标志是A .第一颗原子弹爆炸成功B .“神州五号”载人飞船顺利升空C .导弹核武器的成功研制D .“东方红一号”卫星的成功发射【答案】D【2014达州】20.北斗卫星导航系统是中国继美国的GPS 、俄罗斯的格洛纳斯之后第三个成熟的卫星导航系统。

中国在空间技术领域开始跻身于世界先进国家行列的标志是A.第一颗原子弹爆炸成功B.导弹核武器研制成功C.“东方红”卫星遨游太空D.“神舟”五号载人飞船成功发射【答案】C【2014年临沂市】15.图4中飞船的成功发射A .实现了我国成功发射载人飞船的梦想B .标志着我国开始掌握了飞船发射技术C .标志着我国有了可以用于实战的导弹D .使我国成为第一个送人上太空的国家【答案】A【2014东营】14.标志着中国国防力量加强,打破帝国主义核垄断的重大事件是A .第一颗原子弹爆炸成功B .海军装备了核潜艇C .“东方红一号”发射成功D .“神舟五号”飞船发射成功【答案】A【2014年菏泽】12.建国以来,我国现代化建设成就辉煌,下列各项出现的先后顺序是①第一代籼型杂交水稻培育成功 ②第一颗原子弹爆炸成功③《中华人民共和国义务教育法》颁布 ④长春第一汽车制造厂建成A .①②③④B .④③②①C .④②①③D.④①②③图4 神舟五号飞船【答案】C二、非选择题【2014内江】19.(12分)阅读材料,回答下列问题。

材料一 任何人,只要愿意付出代价及冒险到遥远的东方,便可从黄金、珠宝、丝绸和香料贸易中,获得丰厚的利润。

参考资料我国第一颗原子弹爆炸1959年6月,苏联片面撕毁中、苏双方在1957年10月签订的关于国防新技术的协定,拒绝向中国提供原子弹样品和生产原子弹的技术资料。

1961年7月16日,中央作出《关于加强原子能工业建设若干问题的决定》,决定自力更生,突破原子能技术。

1962年11月,中央决定成立以周恩来为首的专门机构,领导核武器的试制和核工业建设工作。

经过全国各地区、各部门以及参加核试验的广大指战员、科技人员、职工的通力协作,艰苦奋斗,进行了上千次科学实验,攻克了技术难关,研制了两万多台关键设备,终于在1964年10月16日在中国西部地区成功地爆炸了我国自行制造的第一颗原子弹。

它是我国国防建设和科学技术方面取得的一项重大成就,标志着我国国防现代化进入一个新的阶段。

同日,中国政府发表声明,指出:中国进行核试验,发展核武器,是被迫而为的。

中国掌握核武器完全是为了防御,为了打破核讹诈,中国在任何时候,任何情况下,都不会首先使用核武器。

人造地球卫星和实用通信卫星发射成功1970年4月27日,我国第一颗人造地球卫星──东方红1号发射成功,卫星重173千克,用20.009兆周频率,播送《东方红》乐曲。

1984年4月,我国成功地发射了一颗试验通信卫星。

1986年2月,我国用长征3号运载火箭把一颗实用通信广播卫星送入太空。

这颗完全靠我们自己的力量研制和发射的通信卫星已连续忠实可靠地为全国人民传送每日电视节目和为广播通信事业服务。

我国是当今世界少数几个掌握了卫星回收技术和“一箭多星”技术的国家之一。

1970~1988年,我国成功地发射了25颗人造地球卫星,其中11颗按预定计划成功地返回地面,成为继美、苏之后第三个掌握卫星回收技术的国家。

1981年9月20日,我国首次用一枚运载火箭发射了三颗卫星(空间物理探测卫星),成为苏、美、法之后第四个掌握“一箭多星”技术的国家。

这些表明中国在航天技术和运载火箭技术方面,都已达到世界先进水平。

《两弹一星》课件一、教学内容本节课的教学内容选自人教版八年级下册第17课科学技术的成就一,第一子目“两弹一星”的内容。

教材主要介绍了我国在20世纪五六十年代,面对严峻的国际形势,自主研发原子弹、氢弹,并成功发射人造地球卫星的历史事件。

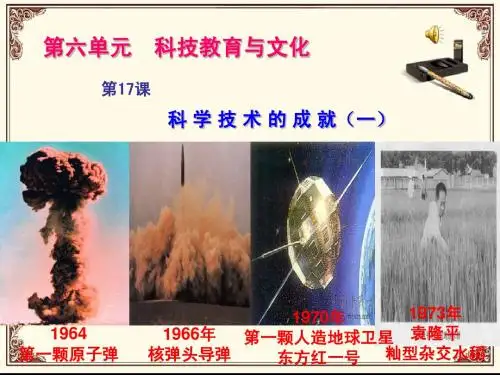

具体内容包括:1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功;1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸成功;1970年4月24日,我国第一颗人造地球卫星发射成功。

二、教学目标1. 让学生了解“两弹一星”的历史背景和发展过程,认识“两弹一星”的重要意义。

2. 培养学生热爱科学、崇尚科学家、弘扬民族精神的品质。

3. 提高学生提取信息、运用所学知识解决问题的能力。

三、教学难点与重点重点:我国“两弹一星”的发展过程及其意义。

难点:结合所学,分析我国在“两弹一星”事业中取得的成就背后的原因。

四、教具与学具准备多媒体课件、教材、学习卡、黑板、粉笔等。

五、教学过程1. 导入新课教师播放歌曲《我和我的祖国》,引导学生感受新中国成立以来取得的伟大成就,激发学生的爱国情感。

随后提问:“你们听说过‘两弹一星’吗?它们分别指的是什么?”从而导入新课。

2. 自主学习学生根据教材内容,自主学习我国“两弹一星”的发展过程。

教师提供学习卡,帮助学生梳理关键信息。

3. 课堂讲解教师根据学生自主学习的情况,讲解我国“两弹一星”的发展过程,重点阐述原子弹、氢弹爆炸成功以及人造地球卫星发射成功的时间、意义。

4. 互动环节5. 案例分析教师展示邓稼先、钱学森等科学家的事迹,引导学生学习他们为国家富强、民族振兴付出的艰辛努力,培养学生热爱科学、崇尚科学家的品质。

6. 课堂小结7. 作业布置布置作业:请结合所学,谈谈你对“两弹一星”精神的理解。

六、板书设计我国“两弹一星”的发展过程及其意义原子弹氢弹人造地球卫星1964年10月16日 1967年6月17日 1970年4月24日七、作业设计1. 请简要描述我国“两弹一星”的发展过程。

第17课科学技术的成就(一)教学目标1.知识与技能:通过本节内容的教学,使学生了解并掌握建国以来的重大科技成就和以邓稼先、袁隆平为代表的杰出科学家。

同时通过对新中国成立后科学技术迅速发展成就的讲述与原因的分析,培养学生综合分析问题的能力。

通过学习几位杰出科学家的突出事迹,引导学生找出这些科学家成功的共同原因,以培养学生综合分析归纳问题的能力。

2.过程与方法:利用信息技术制作多媒体课件,使之在校园网上运行,通过大量有关资料的提供和问题设计,创造学生自主学习的环境;通过引导学生阅读理解和分析邓小平关于科技发展的讲话资料,培养学生掌握处理历史资料的方法。

3.情感态度价值观:通过讲解建国40多年来,在中国共产党的领导下,我国的科学技术取得了累累硕果,尤其是有些科技研究成果已跻身于世界先进行列,从而激发学生的爱国情感,进行爱国主义教育。

通过对老一辈科学家为振兴中华刻苦钻研、奋发图强先进事迹的介绍与讲解,启发学生学习他们的优秀品质,继承和发扬他们的光荣传统,进一步增强建设有中国特色的社会主义的决心和信心。

教学重点建国后科学技术的主要成就和杰出的科学家的事迹。

教学难点建国后我国科学技术发展的原因。

教学方法练习法、讲解法、问答法教学过程导入新课:中华人民共和国成立后,尽管我国的科技事业和祖国的命运一样经历了不平坦的道路,但在中国共产党领导下,广大科技工作者保持自力更生、艰苦奋斗的精神,在国防建设、农业生产等科学技术领域里填补了一项又一项空白,取得了满举世瞩目的成就,提高了国际地位,更为我国社会主义现代化建设提供了坚实的基础。

邓稼先、袁隆平等科学家勇攀科学高峰的精神影响了一代又一代人,航天员杨利伟、费俊龙、聂海胜等成为我们广大青少年学习的榜样。

今天我们就来学习科学技术的成就(一)讲授新课:一.“两弹一星”播放关于中国“两弹一星”研制过程的录像片,以生动的镜头、感人的故事展现了“两弹一星”的辉煌成果。

探究:中国第一颗原子弹爆炸成功的时间?“两弹一星”指什么?下面我们来看一下世界主要有核国家从研制成功原子弹、导弹到研制成功氢弹所需的时间:通过这个资料,可以看出,研制核武器,我国科学家付出了极其艰辛的努力,请同学展示一下你搜集到的科学家的杰出代表邓稼先的情况。

2014-2015学年度第二学期深圳市龙华新区万安学校教案表课题人教版八年级历史下册第17课科学技术的成就(一)上课班级八(2)班主备教师范燕玲副备教师上课时间2015、5、11 星期一教学目标知识与能力使学生了解并掌握建国以来取得的重大科技成就和以邓稼先、袁隆平为代表的杰出科学家及其历史性的重大贡献过程与方法通过“两弹一星”和杂交水稻等科学技术成就的讲解,训练学生搜集资料、整理资料的方法情感态度与价值观建国以来,在中国共产党的领导下,我国的科学技术取得了累累硕果。

有些尖端科学技术已跻身于世界先进行列,震动了整个世界,从而激发学生热爱社会主义祖国的强烈情感,进行爱国主义教育教学重点1、“两弹一星”;2、袁隆平和杂交水稻。

教学难点如何用通俗的语言深入浅出、准确简练地讲述科技知识。

教具准备幻灯片教法运用讲授法、探究法学法指导讨论法、归纳法基本环节教师授课过程(教师活动)学生学习过程(学生活动)教学意图导入新课(检查预习)幻灯片播放1949年及2009年国庆阅兵仪式,欣赏我国的科技成就。

这节课我们来学习《科学技术的成就》。

学生观看《国庆50周年大阅兵》中有关导弹部队的图片资料并思考问题引起学生学习兴趣初学新课(初步探究)一、“两弹一星”1、第一颗原子弹的爆炸成功1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功意义:加强了我国的国防力量,也打破了帝国主义的核垄断,对维护世界和平具有重要的力量。

原子弹是杀伤力极强的核武器,我国是爱好和平的国家,为什么也要研制原子弹?帝国主义国家利用威力巨大的原子弹,对新中国和世界其他爱好和平的国家进行威胁,中国只有研制出自己的原子弹,才能粉碎帝国主义的威胁,人民才能过安宁日子。

学生带着问题预习课文,并做好相应的笔记使学生对文章的整理框架有初步的了解。

引导释疑(合作学二、导弹1960年11月5日中国仿制的第一枚近程导弹发射成功。

1962年3月中国自行设计的第一枚导弹运往酒泉发射中心,发射失败。

第6-7单元一、科学技术成就(一)“两弹一星”:指原子弹、导弹和人造地球卫星(第17课)1、原子弹:(1)我国第一颗原子弹爆炸成功:①时间:1964年10月6日。

②作用(意义):第一原子弹爆炸成功,加强了我国的国防力量,也打破了帝国主义的核垄断,对维护世界和平具有重要意义。

▲原子弹是杀伤力极强的核武器,我国是爱好和平的国家,为什么也要研制原子弹?因为帝国主义利用威力巨大的原子弹,对新中国和世界其他爱好和平的国家进行威胁。

中国只有研制出自己的原子弹,才能粉碎帝国主义的核威胁,人民才能过安宁的生活。

▲列举史实说明中国研制核武器的目的是为了捍卫世界和平:第一颗原子弹爆炸成功之后,我国政府郑重宣布,中国在任何时候,任何情况下,都不会首先使用核武器,不对无核国家使用核武器。

▲“两弹元勋”(原子弹和氢弹):邓稼先(他是中国的原子弹之父)——“一不为名,二不为利。

但工作目标要奔世界先进水平。

”2、导弹:①1964年6月,我国设计的中近程地地导弹在西北地区进行飞行试验,获得成功。

②1966年10月,装有核弹头的中近程地地导弹点火发射,核弹头在预定地点的上空实现了核爆炸。

我国有了可用于实战的导弹。

③中国的“导弹之父”——钱学森。

3、人造地球卫星:①1970年我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为继苏联、美国、法国、日本之后,世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

②此后,我国多次发射人造地球卫星和实用通信卫星,成功地用一枚火箭,将三颗不同用途的卫星发射到太空。

又多次发射返回式卫星,将卫星收回地面。

我国还用自己的运载火箭为外国发射卫星。

4、航天事业其他成就:从1999年开始,我国先后发射了“神舟一号”“神舟一号”“神舟二号”“神舟三号”“神舟四号”“神舟五号”“神舟六号”“神舟七号”航天飞船。

还发射了“嫦娥一号”月球探测卫星。

实现了我国人民千年的“飞天”梦想。

(二)籼型杂交水稻的培育推广:(第17课)我国著名农业科学家袁隆平,经过反复研究,于1973年在世界上首次培育出籼型杂交水稻。

部编八下历史第17课科学技术的成就(一)教学设计一. 教材分析部编八下历史第17课《科学技术的成就(一)》主要介绍了新中国成立后,我国科学技术取得的伟大成就。

本节课内容涉及我国“两弹一星”的研制过程和重要人物,以及航天事业的发展。

教材通过丰富的图文资料,生动展现了我国科技工作者的奋斗精神和为国家作出的巨大贡献。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对新中国成立后我国科技事业的发展有一定的了解。

但在本节课中,学生对“两弹一星”的研制过程和航天事业的发展还需进一步深入学习。

此外,学生对科技事业的发展与国家命运的关联认知不足,需要通过本节课的学习,增强爱国主义情感和民族自豪感。

三. 教学目标1.知识与技能:了解新中国成立后我国科学技术取得的伟大成就,掌握“两弹一星”的研制过程和航天事业的发展。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨,培养学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、热爱科学的情感,增强民族自豪感和自信心。

四. 教学重难点1.教学重点:新中国成立后我国科学技术取得的伟大成就。

2.教学难点:“两弹一星”的研制过程和航天事业的发展。

五. 教学方法1.情境教学法:通过播放相关纪录片、音频资料,为学生营造身临其境的学习氛围。

2.自主学习法:引导学生自主阅读教材,培养学生独立思考和自主学习的能力。

3.合作探讨法:分组讨论,让学生在互动中交流观点,提高团队协作能力。

4.案例分析法:以我国“两弹一星”的研制过程为例,分析科技事业与国家命运的关联。

六. 教学准备1.教材:部编八下历史教材。

2.课件:根据教学内容制作的课件。

3.资料:相关纪录片、音频资料、图片等。

4.板书:教学过程中所需板书内容。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示新中国成立后我国科学技术取得的伟大成就,引导学生思考:这些成就背后的原因是什么?2.呈现(10分钟)播放相关纪录片、音频资料,让学生了解“两弹一星”的研制过程和航天事业的发展。

川教版历史八年级下册第17课《现代科学技术的成就》教学设计一. 教材分析本课是川教版历史八年级下册第17课《现代科学技术的成就》。

本课主要介绍了新中国成立后,我国科学技术事业的发展以及取得的重大成果。

内容包括“两弹一星”的研制、载人航天工程、高速铁路技术、北斗导航系统等。

通过本课的学习,学生将了解我国现代科学技术的辉煌成就,培养民族自豪感和创新精神。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础和分析问题的能力。

他们对我国现代科学技术的了解主要来源于课堂学习、新闻媒体和网络等。

在学习本课时,学生可能对一些具体的技术成果感兴趣,但对科学技术发展的背景和意义等方面的理解可能不够深入。

因此,在教学过程中,教师需要引导学生从多角度、多层次认识和理解科学技术的发展。

三. 教学目标1.知识与技能:了解我国现代科学技术的主要成就,掌握相关史实和科技知识。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方法,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生的民族自豪感,激发学生热爱科学、追求创新的精神。

四. 教学重难点1.教学重点:我国现代科学技术的主要成就及其意义。

2.教学难点:科学技术发展背后的原因和影响。

五. 教学方法1.自主学习:引导学生独立思考,培养学生自主学习的能力。

2.合作探讨:学生分组讨论,发挥团队协作的优势。

3.案例分析:通过分析具体科技项目的背景、过程和成果,帮助学生深入理解科学技术的发展。

4.激情演讲:鼓励学生发表自己对科学技术的看法,培养学生的表达能力和创新精神。

六. 教学准备1.教师准备:提前熟悉教材内容,查阅相关资料,制作教学课件和教学素材。

2.学生准备:预习教材内容,了解我国现代科学技术的发展。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示一组我国现代科学技术的图片,如原子弹、氢弹、神舟飞船、高速铁路等,引导学生关注本课内容。

2.呈现(10分钟)教师利用课件介绍我国现代科学技术的主要成就,如“两弹一星”的研制、载人航天工程、高速铁路技术、北斗导航系统等。

第17课科学技术的成就(一)教案教学目标教学重点建国以来的重大科技成就和杰出科学家为国争光的动人事迹教学难点建国以来取得重大科技成就的原因【教学过程】一、前奏板-----温故而知新:1、中美关系的发展:由到关系开始走向化。

20世纪70年代初中美关系出现了。

⑴事件:①“外交”②秘密访华③1972年访华,双方在上海签署了《》④年中美两国正式建立关系。

⑵长期阻碍中美改善关系的核心问题:。

2、重返联合国:年10月25日,第届联合国大会恢复在联合国的合法权利,恢复中国的席位。

(重返联合国意义:(1)提高了我国的(2)有利于同更多国家建立(3)有利于在中发挥更大作用)3、1972年,日本首相访华,中日两国正式建立关系。

出现各国与我国建交热潮,外交工作出现。

4、2001年,我国在上海成功举办了中国迄今规模、规格的多边外交活动——(即会议)。

5、我国外交取得辉煌成就的原因:新中国成为的国家;中国采取的外交政策,奉行政策和贯彻原则;我国综合国力和国际的不断提高;外交家的和。

6、20世纪70年代中国外交上的三件大事。

(1)年,中美正式建立,两国关系开始走向。

(2)年,第届联合国大会恢复了中国在联合国的,恢复了中国在联合国安理会的席位;(3)年,日本首相访华,两国正式建立关系。

二、启动版—创境激趣:邓稼先(1924—1986年)出生在军阀混战时期。

新中国成立时,他正好在美国以优异成绩考取了博士学位,很快回到了祖国。

1958年,邓稼先受命研制原子弹。

从此,他一直奋战在中国西部荒漠中的核基地。

1964年,他指挥我国第一颗原子弹实验爆炸成功。

“文革”初期,基地实验人员分成两派,邓稼先力促两派联合,并于1967年成功地进行了第一颗氢弹的实验。

此后他又领导了地下核实验。

邓稼先结婚30年,但与妻子真正在一起的时间不足3年,他把毕生精力都投入到我国的核实验工作,被誉为“两弹元勋”。

1986年,邓稼先患癌症逝世。

直到这时,为中国核武器默默耕耘近30年的邓稼先才为世人所知。

《科学技术的成就(一)》练习一、选择题1.右图是我国六十年代我国西北某试验场升起的“蘑菇云”你认为这是()A.我国第一颗原子弹试验成功B.我国第一颗氢弹试验成功C.我国第一枚导弹试验成功D.我国发射第一颗人造卫星2.他是“感动中国”的人物,是用“一粒种子改变了世界”的科学家,他是()A.邓稼先B.焦裕禄C.袁隆平D.汪道涵3.1970年4月,将中国第一颗人造卫星顺利送入太空轨道的是()A.“长征1号” B.“长征2号”C.“长征3号” D.“长征4号”4.下列各项成就属于20世纪60年代的有()①我国第一颗原子弹爆炸成功②我国成功发射第一颗人造地球卫星③籼型杂交水稻培育成功④我国有了可用于实战的导弹A.①②B.③④C.①④D.②④5.20世纪60年代,大大提高我国国际地位的是()A.和平共处五项原则的提出B.原子弹、导弹和氢弹研制成功C.周恩来在万隆会议上提出D.中国重返联合国6.被杨振宁成为“中国的奥本海默”的是()A.华罗庚B.钱学森C.赵忠尧D.邓稼先7.我国对使用核武器作出的承诺是()A.在任何时候、在任何情况下都不会使用核武器B.没有受到明显威胁时,不会对无核国家使用核武器C.在任何时候、任何情况下都不会首先使用核武器,不会对无核国家使用核武器D.无论何种情况,只要中国受到战争威胁,都会考虑使用核武器8.2003年10月15日,实现我国载人飞船航天梦想的飞船是()A.神舟一号B.神舟二号C.神舟四号D.神舟五号9.在我国研制“两弹一星”过程中,最先取得成功的是()A.氢弹B.人造地球卫星C.导弹D.原子弹10.向全世界宣告中国人民依靠自己的力量胜利地掌握了核技术的事件是()A.中国第一颗原子弹爆炸成功B.第一颗人造卫星发射升空C.第一颗导弹飞行正常D.第一次实现了导弹和原子弹的结合二、简答题11.列举出本课中三项重大科技成果?12.阐释我国研制原子弹的原因?三、材料分析13.阅读下列材料,回答问题。

人教版初中历史学科导学案

学校八年级下册(编号017)

学生班级 _______ 学号________ 小组 _______ 姓名_________

请回答:

(1)你认为这些成就入选的理由分别是什么?

(2)我们青少年应如何迎接新的技术革命浪潮?

三、趣味实践

假如袁隆平获得诺贝尔科学奖,你能代他写一段颁奖词吗?

【反思质疑】

成功收获:

知识缺陷:

学法反思:

激励计划:

第17课科技成就(一)参考答案

※合作探究

1、新中国能取得伟大的科技成就原因在于:新中国的成立为科技发展提供了稳定的政治环境;党和政府高度重视;中国科学家高度的爱国热情和无私奉献;社会主义制度的优越性;帝国主义对我国的安全威胁迫使我们加快科技发展的脚步。

2、袁隆平等科学家身上的崇高的使命感,高度的爱国热情,无私奉献的精神值得我们学习。

※课堂训练

一、单项选择题

1.C

2.A

3.A

三、趣味实践

袁隆平,中国著名农业科学家,他成功培育出“东方魔稻”籼型杂交水稻。

他在实践中提出了水稻杂交新理论,实现了水稻育种的历史性突破,被国际家常届誉为“杂交水稻之父”。