植物微生物学.

- 格式:ppt

- 大小:2.67 MB

- 文档页数:51

微⽣物学资料整理.五号楷体加粗部分,你们懂得!⼀名词解释1.微⽣物:指所有形体微⼩、单细胞或多细胞,结构简单或⽆细胞结构,⼀般⽤⾁眼⽆法直接观察,必须借助于显微镜才能了解其形态或结构的低等⽣物。

2.微⽣物学:是研究微⽣物在⼀定条件下的形态结构、⽣理⽣化、遗传变异以及微⽣物的⽣态、进化、分类,及其与⼈类、动物、植物、⾃然界之间的相互作⽤等⽣命活动规律的⼀门学科3.磷壁酸:磷壁酸是G+细菌细胞壁所特有的化学成分,包括⽢油型与核糖醇型两类。

每⼀类⼜根据其分布位置可分为壁磷壁酸和膜磷壁酸。

它们以磷酸⼆酯键连接在NAM的第六位C原⼦上。

4.细菌荚膜:是细菌⽣长到⼀定阶段时在细胞表⾯形成的⼀层松散透明、粘度⼤、粘液或胶质状的物质。

5.肽聚糖单体:由双糖单位、四肽尾和肽桥三部分组成。

6.鞭⽑:是指着⽣在运动微⽣物表⾯的1-数根细长、波纹或⽑发状的丝状结构。

7.菌⽑:细菌表⾯着⽣的许多⽐鞭⽑短、细且直的丝状结构。

其主要功能:利于细胞附着于物体表⾯。

8.伴孢晶体:主要存在于苏云⾦杆菌中,是⼀种菱形的多肽晶体。

9.芽孢:指某些细菌在⽣长后期在细胞内形成⼀个圆形或椭圆形、厚壁、含⽔量极低、抗逆性极强的休眠体。

由于其发⽣在细胞的内部,为了与放线菌、霉菌的分⽣孢⼦相区别,也称其为内⽣孢⼦。

10.细菌菌落:是指细菌通过繁殖,在固体培养基表⾯或内部形成的⾁眼可见的具有⼀定形态的⼦细菌群体。

11.⽴客⽒次体:⼀类形体微⼩、杆状或球杆状,G-,⼤多数营寄⽣⽣活的原核微⽣物。

主要寄⽣在动物体内,但也可寄⽣在植物体内12.霉菌:是丝状真菌的总称,在营养物表⾯可形成绒⽑状、蜘蛛⽹状或絮状体的⼩型真菌。

分类学上⾪属于藻状菌纲、⼦囊菌纲和半知菌类。

13.酵母菌:是⼀类单细胞、卵圆形,球形或柠檬状的真菌。

但也有的酵母细胞分裂后不分开,相互连接形成丝状,称假丝酵母。

14.病毒:是超显微的、⾮细胞结构的、只含有⼀种核酸、仅在活体细胞中寄⽣,在细胞外以⼤分⼦状态存在的⼀类微⽣物。

农业微生物学习题及答案农业微生物学习题及答案随着科技的不断进步和农业生产的不断发展,农业微生物学作为一门重要的学科,受到了越来越多的关注。

农业微生物学涉及到农作物的生长、土壤的肥力以及农产品的质量等方面,对于提高农业生产效益和保护环境具有重要意义。

下面将为大家提供一些农业微生物学的学习题及答案,希望对大家的学习和了解有所帮助。

题目一:什么是农业微生物学?答案:农业微生物学是研究农业生产中微生物的生态、生理、生化特性以及与农业生产相关的微生物应用技术的学科。

它主要探讨微生物在农业生产中的作用和应用,包括微生物对土壤肥力的影响、微生物对农作物生长的促进作用以及微生物在农产品加工和保鲜中的应用等。

题目二:农业微生物学的研究内容有哪些?答案:农业微生物学的研究内容主要包括以下几个方面:1. 土壤微生物学:研究土壤中的微生物种类、数量和活性,以及微生物与土壤养分循环、土壤肥力和土壤生态系统的相互关系。

2. 植物微生物学:研究植物与微生物的互作关系,包括植物根际微生物的多样性、植物与共生微生物的相互作用,以及微生物对植物生长和健康的影响。

3. 农产品微生物学:研究农产品中的微生物种类和数量,以及微生物在农产品加工和保鲜过程中的作用和影响。

4. 微生物肥料和生物农药:研究利用微生物制备的肥料和农药,探讨其在农业生产中的应用效果和环境友好性。

题目三:农业微生物学的应用有哪些?答案:农业微生物学的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:1. 生物肥料:利用微生物制备的肥料,如固氮菌肥料、磷溶解菌肥料等,可以提高土壤肥力,促进植物生长,减少化学肥料的使用。

2. 生物农药:利用微生物制备的农药,如生物杀虫剂、生物杀菌剂等,可以控制农作物病虫害,减少化学农药的使用,保护环境和人类健康。

3. 生物修复:利用微生物进行土壤修复和污水处理,可以降解有机污染物,减少土壤和水体的污染,恢复环境的健康。

4. 微生物饲料和饲料添加剂:利用微生物制备的饲料和饲料添加剂,可以提高畜禽的养殖效益,改善饲料的营养价值,减少饲料的浪费。

动物学植物学微生物学

动物学是研究动物的形态、结构、生理、生态、进化、分类、系统和分布等方面的科学。

它涉及到各种不同类型的动物,从无脊椎动物(如海绵、虫、软体动物、节肢动物等)到脊椎动物(如鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物)。

植物学是研究植物的形态、结构、生理、生态、进化、分类、系统和分布等方面的科学。

它涉及到各种不同类型的植物,包括开花植物(如草本植物、乔木和灌木)以及其他种类的植物(如藻类、苔藓植物和蕨类植物)。

微生物学是研究微生物(包括细菌、真菌、原生动物和病毒)的形态、结构、生理、生态、进化、分类、系统和分布等方面的科学。

微生物学是一个广泛的领域,与人类和其他生物体的健康、疾病、环境和产业等方面有着密切的关系。

微生物学家研究微生物的生长、繁殖、代谢、感染机制、抗生素产生等,以及利用微生物进行工业生产、环境保护和食品加工等应用。

初中生物学

生物学也被称为“生命科学”,它是研究生物体的结构、功能、进化和行为的科学。

它涉及生物体的细胞、分子、发育和进化等方面。

初中生物学是学生接受教育的一个重要部分,它不仅仅提供学生一个机会去学习植物和动物的知识,而且还能让他们更加熟悉生物学,比如分子生物学、遗传学等。

初中生物学主要涉及植物学、动物学、微生物学、生态学、系统发育学和生物进化学等内容。

植物学涉及植物的结构、分类、发育、进化和生活环境等。

动物学讨论的是动物的结构、分类、发育、进化和环境适应等。

而微生物学则涉及细菌、病毒和真菌等微生物的结构、分类和生态等方面的研究。

生态学研究生物如何与环境相互作用,以及它们在这种互动中如何影响与它们有关联的其他生物体。

系统发育学研究生物体之间的进化关系,以及它们的分类从属关系;而生物进化学则讨论的是进化的历史和机制。

初中生物学的学习过程中,学生需要充分利用研究实验、观察分析等实践方法,更加深刻地理解和掌握知识内容,通过实验进行科学探究,提高观察能力,思考问题,运用学过的生物学知识,解决实际问题。

此外,学生还应经常vsit一些地方,如自然博物馆、自然保护区、植物园等,去观察和认识植物和动物,以拓展自己的知识面。

初中生物学的学习不仅能为学生培养普遍的科学素养,而且要让学生掌握一定的生物知识系统,对生物有较为深入的认识和理解。

通过初中生物学的学习,学生不仅可以更加全面地掌握和深入理解生物

学方面的知识,而且还可以让他们能够更加熟悉并理解世界自然界的奥秘,全面提高他们的科学素养。

植物病原微生物植物病原微生物是指引起植物疾病的微生物。

它们可以包括细菌、真菌、病毒和原生动物等不同类型的微生物。

这些微生物对植物的生长健康造成危害,导致植物发生病变,并可能引起严重的病害流行。

一、细菌性植物病害细菌是一类单细胞微生物,有的具有运动能力,可以通过空气、水和昆虫等媒介传播到其他植物中。

细菌感染植物会导致叶片出现软腐、溃烂,或者在茎、根部形成溃疡等病状。

其中,番茄细菌性斑点病就是一种常见的细菌性植物病害。

如果发现植株出现黄化、斑点、腐烂等异常症状,应及时采取措施进行防治。

二、真菌性植物病害真菌是一类寄生在植物体表或体内的生物,它们通过产生孢子进行繁殖和传播。

真菌感染植物时,会导致植物叶片出现褐斑、黑斑、霉斑等病状,严重时可能导致植株凋亡。

例如,白粉病是由真菌引起的一种常见植物病害,其特征是植物叶片上出现白色霉斑。

防治真菌性植物病害可以采用农药喷洒、适宜的灌溉管理和植物种植密度合理调整等方法。

三、病毒性植物病害病毒是一种非常小的生物体,通常需要借助昆虫或其他介体传播到植物中。

病毒感染植物后,会导致植株出现变黄、畸形、落叶等病状,严重时有可能导致植株衰竭。

例如,花叶病毒是一种常见的病毒性植物病害,感染植物后会使植株的叶片产生彩色斑纹。

防治病毒病害的主要方法是选择抗病品种、及时发现和清除带病植株,以及控制病媒介的传播。

四、原生动物性植物病害原生动物是一类单细胞或多细胞的微小生物,它们可以寄生在植物的表面或内部,通过摄食植物组织或侵入植物细胞来获取营养。

原生动物感染植物后,会导致植株出现萎黄、肿胀、畸形等病状,甚至引起植株死亡。

例如,根结线虫是一种常见的原生动物性植物病害,寄生在植物根部,会导致植株根部形成结节。

防治原生动物性植物病害可以采用适宜的灌溉管理、土壤消毒和栽培轮作等方法。

总结:植物病原微生物引起的植物病害对农业生产和园艺种植造成了严重的威胁。

为了减少植物病害对作物的危害,我们应深入了解不同类型的植物病原微生物,掌握相应的预防和防治技术。

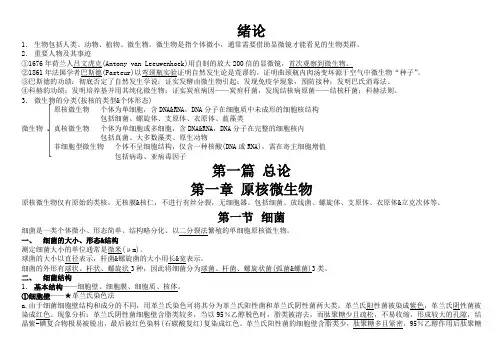

绪论1.生物包括人类、动物、植物、微生物。

微生物是指个体微小,通常需要借助显微镜才能看见的生物类群。

2.重要人物及其事迹①1676年荷兰人吕文虎克(Antony van Leeuwenhoek)用自制的放大200倍的显微镜,首次观察到微生物。

②1861年法国学者巴斯德(Pasteur)以弯颈瓶实验证明自然发生论是荒谬的。

证明曲颈瓶内肉汤变坏源于空气中微生物“种子”。

③巴斯德的功绩:彻底否定了自然发生学说;证实发酵由微生物引起;发现免疫学现象,预防接种;发明巴氏消毒法。

④科赫的功绩:发明培养基并用其纯化微生物;证实炭疽病因——炭疽杆菌,发现结核病原菌——结核杆菌;科赫法则。

3.微生物的分类(按核的类型&个体形态)原核微生物个体为单细胞,含DNA&RNA,DNA分子在细胞质中未成形的细胞核结构包括细菌、螺旋体、支原体、衣原体、蓝藻类微生物真核微生物个体为单细胞或多细胞,含DNA&RNA,DNA分子在完整的细胞核内包括真菌、大多数藻类、原生动物非细胞型微生物个体不呈细胞结构,仅含一种核酸(DNA或RNA),需在寄主细胞增值包括病毒、亚病毒因子第一篇总论第一章原核微生物原核微生物仅有原始的类核,无核膜&核仁,不进行有丝分裂,无细胞器。

包括细菌、放线菌、螺旋体、支原体、衣原体&立克次体等。

第一节细菌细菌是一类个体微小、形态简单、结构略分化、以二分裂法繁殖的单细胞原核微生物。

一、细菌的大小、形态&结构测定细菌大小的单位通常是微米(μm)。

球菌的大小以直径表示,杆菌&螺旋菌的大小用长&宽表示。

细菌的外形有球状、杆状、螺旋状3种,因此将细菌分为球菌、杆菌、螺旋状菌(弧菌&螺菌)3类。

二、细菌结构1.基本结构——细胞壁、细胞膜、细胞质、核体。

①细胞壁——★革兰氏染色法a.由于细菌细胞壁结构和成分的不同,用革兰氏染色可将其分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌两大类,革兰氏阳性菌被染成紫色,革兰氏阴性菌被染成红色。

植物与微生物互作植物与微生物之间存在着一种复杂而密切的互作关系。

微生物包括细菌、真菌和病毒等,它们可与植物共同生存并相互影响。

这种互作既可对植物产生负面影响,如引发疾病,也可对植物产生积极作用,如促进营养吸收和提高抗病能力。

本文将探讨植物与微生物互作的机制及其重要性。

一、微生物对植物的负面影响1. 病原微生物某些微生物在植物体内或外部寄生,从而引发疾病。

这些病原微生物可通过摄取植物细胞中的养分并分解细胞组织来生存。

例如,霜霉菌通过取得植物细胞内的营养使其死亡,导致作物凋谢。

这些病原微生物对植物的健康成长产生了显著的不利影响。

2. 植物与微生物之间的竞争在植物根际土壤中,微生物与植物根系之间展开了激烈的竞争。

微生物争夺植物的营养物质和生长空间,导致植物的根系生长受到限制。

这种竞争不仅减缓植物的生长速度,还可能导致植物的死亡。

二、微生物对植物的正面影响1. 促进植物营养吸收与植物共生的一些微生物,如根际微生物,可分解土壤中的有机物质,使其转化为植物可利用的养分。

此外,某些微生物还能与植物根系相互作用,促进矿质元素的吸收和转运,提高植物的营养利用效率。

2. 增强植物的抗病能力一些微生物具有抑制植物病原微生物生长的能力。

它们通过竞争资源、产生抗生素、激活植物免疫系统等方式,协助植物抵御病原微生物的入侵。

这种互利共生关系能够保护植物免受病害侵袭,提高植物的抗病能力。

三、植物与微生物互作的机制1. 根际环境调节植物能够通过分泌信号物质或改变根际环境的化学特性来调节根际微生物的数量和种类。

这种调控可以增加有益微生物的丰度,从而改善植物的生长状况。

2. 信号交流植物与微生物之间通过化学信号物质进行信息传递和交流。

例如,微生物通过识别植物释放的信号物质来判断植物是否受到外界环境的影响。

同时,植物也可以感知微生物释放的信号并做出相应的反应,以维持与微生物的互利共生关系。

四、植物与微生物互作的重要性植物与微生物的互作关系在生态系统中具有重要地位。

《植物学》学习心得体会篇一:植物学选修课心得体会《植物学与微生物学》心得体会在本学期,我选修了《植物学与微生物》这门课程,老师分别从植物学与微生物学两部分为我们做了耐心的讲解,激发了我对植物与微生物的喜爱,增强了我在日常生活中留心留意这些原本不注意的大自然的一部分。

下面我分两部分来阐述通过本学期的学习,我的课程收获。

一.植物学课程收获人类文明是从植物学开始的,比如种地,植物学一开始就是面向生物的营养与健康的。

植物学是生物学的分支学科。

研究植物的形态、分类、生理、生态、分布、发生、遗传、进化等。

目的在于开发、利用、改造和保护植物资源,让植物为人类提供更多的食物、纤维、药物、建筑材料等。

由于目前大部分资料仍采用二元分类法,故广义上的植物学包括细菌、真菌、藻类、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物等。

对于植物来说,它们并不如动物吸引人,因为它们并不会动,令人觉得很没意思。

具有颜色鲜艳或形状奇特等易于吸引人的特点植物并不多,所以,学习植物,需要细心以及耐心。

观察、比较、分析植物界各大类群的典型代表植物,探讨各类群之间的形态特征和亲缘关系,充分认识植物。

另外,重点认识各大植物类群中常见的重要科、属及其特征,这一切为我们以后合理的开发、利用和保护植物资源打好基础。

在本学期的学习过程中,我发现植物学是一门只要你去挖掘,就会发现越来越多的有趣的事物的科目。

植物学是一门内容又广又杂的学科,研究对象是植物各类群的形态结构、分类和有关的生命活动、发育规律、以及植物和外界环境之间多种多样关系的科学。

掌握了这些规律,就可能很好地认识、控制、改造和利用植物,使它能更好地为人类服务,为生产建设服务。

二.微生物学课程收获在此期间在老师的带领下,逐渐详细的学到了什么是微生物,微生物是怎样存在我们周围的,微生物是怎么进行新陈代谢作用的,以及微生物跟我们的生活和环境的紧密联系等,虽然他们一直都环绕在我们的身边。

认识到哪些微生物对我们的生活有利,哪些微生物是对我们有害的,哪些微生物我们可以加以利用,哪些我们要进行预防和自我保护。

植物微生物学中的根际微生物根际微生物是指存在于植物根际土壤中的微生物群体,包括细菌、真菌、放线菌等。

它们在植物生长和发育过程中具有重要功能,并对植物健康和土壤质量起着重要影响。

本文将从不同角度介绍植物微生物学中的根际微生物。

一、根际微生物的种类和功能1. 细菌:根际微生物中最主要的成员之一是细菌。

它们可以通过固氮作用将空气中的氮直接转化为植物可利用的形式,促进植物生长。

此外,细菌还可以分解有机物质,提供植物所需的养分。

同时,细菌还能与植物根部形成共生关系,帮助植物抵抗病原菌的侵袭。

2. 真菌:根际微生物中的真菌主要包括菌丝和孢子。

真菌对植物的生长发育起到重要作用,它们可以与植物根部形成菌根共生,帮助植物吸收养分和水分。

此外,真菌还具有分解有机物质的能力,对土壤有机质的分解和循环起到重要作用。

3. 放线菌:放线菌是根际微生物中的一类重要菌群,它们能分解土壤中的有机物质,产生丰富的次生代谢产物。

这些次生代谢产物对植物具有促生和防害的作用,能够提高植物的抗病能力和适应性。

二、根际微生物与植物互作1. 形成共生关系:根际微生物与植物根部形成共生关系,通过根际环境中的信号分子交流,实现双方的互利共生。

比如菌根共生,植物通过根部分泌的物质吸引真菌,真菌则通过菌丝为植物提供养分。

此外,根际微生物还可以通过产生激素、酶和次生代谢产物等物质,对植物的生长发育起到调节作用。

2. 提供营养和养分稳定:根际微生物通过分解有机物质和固氮作用,提供植物所需的营养元素,如氮、磷、钾等。

这些养分不仅可以直接被植物吸收利用,还可以通过微生物的活动转化为植物可利用的形式,提高养分的有效性和稳定性。

3. 抵御病原菌:根际微生物对植物的病害防治具有重要作用。

一方面,它们可以通过竞争营养、产生抗生素等方式抑制病原菌的生长和繁殖;另一方面,根际微生物还能激活植物的免疫系统,增强植物的抗病能力。

三、根际微生物与土壤质量1. 促进土壤结构和通透性:根际微生物通过分解有机物质和菌丝的作用,促进土壤的颗粒结合和聚合,改善土壤的结构和通透性,提高土壤持水能力和透气性。

植物微生物学习题-问答题

1. 什么是植物微生物学?

植物微生物学是研究与植物相关的微生物及其相互作用的学科。

它涵盖了植物与细菌、真菌、病毒和其他微生物之间的关系,包括

共生、寄生和病原等。

2. 植物和微生物之间的共生有哪些例子?

植物和微生物之间的共生包括根瘤菌与豆科植物的共生、菌根

与植物的共生以及光合植物和叶绿体内共生的藻类等。

这些共生关

系使得植物能够获得营养物质并增强抵抗病原菌的能力。

3. 植物病原微生物有哪些常见的类型?

常见的植物病原微生物包括细菌性病原菌、真菌性病原菌和病毒。

这些微生物可以引起植物的疾病,导致植物凋萎、叶片枯黄、

坐果不实等症状。

4. 植物微生物学对农业有何重要性?

植物微生物学在农业中起着重要的作用。

一方面,它可以帮助

识别和控制植物病害,保护农作物的生长和产量;另一方面,它还

可以利用植物与有益微生物的共生关系,提高农作物的养分吸收和抗逆能力。

5. 如何研究植物微生物学?

研究植物微生物学可以通过多种方法进行,包括分子生物学、生态学和组学等。

这些方法可以帮助我们了解微生物与植物的相互作用机制,为更好地利用植物微生物资源提供科学依据。

6. 未来植物微生物学的发展方向有哪些?

未来植物微生物学的发展方向包括深入研究植物与微生物的共生机制,探索新的植物微生物资源,并发展可持续的农业微生物技术。

此外,应该加强对植物病害的监测和预警,提高农作物的抗病能力,为农业可持续发展做出贡献。

以上就是关于植物微生物学的一些问答题,希望能对你的学习有所帮助。

植物与微生物共生作用机制的分子生物学解析植物与微生物之间的复杂互动关系一直是微生物学和植物学研究的重要课题之一。

在植物的生长和发育过程中,许多微生物与植物之间形成了极其密切的共生关系,包括根瘤菌固氮、菌根真菌提供养分等。

这些共生关系在植物的生长和发育中扮演着重要的角色,而其中分子生物学机制的研究是探索这些关系的重要途径。

根瘤菌固氮机制根瘤菌是一种能与豆科植物等许多种植物共生并固氮的微生物。

根瘤菌固氮的过程是通过根瘤内的固氮菌菌株完成的。

在这个共生体系中,根瘤菌能够利用植物根分泌出的诱导物质(如异戊烯醇酸等)生长并诱导根发育,同时将大量能与植物共享的固定氮转化为植物可利用的氨基酸和蛋白质等化合物。

根瘤菌固氮的分子机制涉及到多种信号分子、诱导物质、转录因子等分子机制。

例如,根瘤菌的Nod因子被认为是感染诱导物质的主要成分,它能调控根瘤形成、感染等过程。

此外,植物中含有诸如共同固氮模式(common symbiosis signaling pathway, CSSP)等复杂的信号传导通路,它能够响应根瘤菌的信号,并激活诸如蛋白激酶等下游转录因子,从而调控根瘤菌与植物之间的相互作用。

目前,对根瘤菌-植物共生关系的分子机制研究已经取得了许多进展,这些结果为进一步探索根瘤菌固氮机制提供了理论基础,也为相关疾病的治疗提供了重要的借鉴。

菌根真菌提供养分机制菌根真菌是一种与植物根之间共生的真菌,它们能够与许多植物之间形成紧密的共生关系,其中包括一些冷地、干旱等环境下生长的物种。

在这种共生关系中,菌根真菌能够在植物根系的表皮和皮层组织中产生生长菌丝(Hyphae),从而扩大植物根系的养分吸收面积,增强植物对环境的适应能力。

菌根真菌提供养分的分子机制涉及到多种分子作用,其中包括菌根真菌生长菌丝的形成、根际环境中水溶性无机物质的转化等。

在这个共生系统中,菌根真菌生长菌丝通过植物根皮层细胞进入并穿透植物根系表层膜,与植物根系、根毛等组织形成紧密的生物体。

植物微生物互作及其生态学意义植物微生物互作是指植物和微生物之间的相互作用。

这种相互作用不仅仅是简单的共生,更包括了竞争、捕食、共生和共存等多种方式。

在植物生态学中,植物微生物互作是一个非常重要的研究领域,其在环境保护和农业发展中有着重要的应用价值。

一、植物微生物互作的形式植物微生物互作主要包括以下几种形式:1.植物与根际微生物互作:植物的根系是一所重要的天然环境微生物群落,与植物根系共生的微生物主要包括细菌、真菌和放线菌等,通过与植物根系互作,能够增强植物的免疫力和抗逆性能。

2.植物与叶面微生物互作:植物叶面上的微生物可以帮助植物抵御有害的病原体、真菌、紫外线等环境压力,从而加强植物生存能力。

3.植物与土壤微生物互作:土壤微生物是植物生长的重要因素之一,它们可以分解有机物,提供植物所需的养分、水分,维持土壤环境稳定等。

二、植物微生物互作的生态学作用1.提高植物的抗逆性能:微生物可以提供植物所需的营养物质,降低土壤中的病原体、真菌的数量,从而增强植物的免疫系统,提高植物对环境压力的适应性。

2.促进植物生长和发育:微生物通过分解土壤有机物和维持土壤环境的稳定性,为植物提供养分和水分,从而促进植物的生长和发育。

3.土壤质量的改善:微生物通过分解有机物、提供植物所需的养分,从而提高土壤的质量,为农业生产提供更好的土壤条件。

三、如何增强植物微生物的免疫系统植物微生物互作时,微生物可以产生多种有益物质,其中一部分是可以增强植物免疫系统的。

这些物质可以分为两类:一类是能够透过生物膜的物质,例如产生细菌素的消化菌;另外一类是不透过生物膜的物质,例如水杨酸和菌丝体等。

1.培育有益微生物:培育有益微生物是增强植物免疫系统的重要手段之一,合理选择肥料、调整土壤微生物群落结构,可以利用微生物调控剂、生物有机肥等,培育有益微生物,从而增加微生物对植物的保护作用。

2.环境调节:保持土壤水分、养分、空气环境的稳定性,可以让微生物在这个环境中更顺利地繁殖和生长,增加微生物对植物的保护作用。

植物与微生物的互作植物与微生物是自然界中不可或缺的一部分,它们之间的互动关系对于生态系统的平衡和植物健康至关重要。

在这篇文章中,我们将探讨植物与微生物之间的互作关系以及这种关系对于植物生长和发展的影响。

一、共生关系1. 根际微生物根际微生物是指存在于植物根际土壤中的微生物群落。

它们与植物根系形成共生关系,相互之间通过分泌物质进行交流和互利共生。

例如,根瘤菌与豆科植物的共生关系能够使植物吸收大气中的氮气,并将其固定为植物可利用的形态。

2. 菌丝网络菌丝网络是由真菌构建的细长丝状结构,它们能够与植物根系相连,并形成共生状态。

通过菌丝网络,植物能够获得额外的养分,而真菌则能够通过与植物交换养分而获取能量。

二、植物免疫系统1. 植物的防御机制植物具有多种防御机制来保护自己免受病原微生物的侵害。

其中,植物的免疫系统是最主要的防御手段之一。

植物通过感知微生物分泌的信号物质,如微生物群体特征分子,来触发免疫响应。

2. 驯化过程中的免疫系统改变人工选择和驯化过程中,植物的免疫系统可能发生改变,使其对特定的微生物具有更强的免疫防御能力。

这种改变使得植物能够抵抗病原微生物,并更好地适应环境。

三、植物与有益微生物1. 促进生长的有益微生物有些微生物对植物的生长发育具有积极的促进作用。

例如,一些根际微生物能够分解土壤中的有机物质,释放出植物所需的营养元素,促进植物生长。

2. 提高抗逆性的有益微生物有些微生物能够与植物形成共生关系,提高植物的抗逆性。

这些微生物通过抑制病原微生物的生长,调节植物的激素水平以及增加植物免疫系统的活性,帮助植物抵御病害和逆境。

四、微生物与植物病原性1. 病原菌对植物的危害某些微生物是植物的病原菌,它们能够感染并导致植物生病甚至死亡。

这些病原菌通过产生毒素、破坏植物组织以及破坏植物的营养平衡来危害植物的生长。

2. 植物的抗病性植物通过激活免疫系统和调节抗病基因的表达,来增强对病原菌的抵抗能力。

一些植物还能够通过根际分泌物质,抑制病原菌的生长,从而降低感染风险。

植物与微生物之间的关系

~

植物和微生物之间的关系是千丝万缕的,它们之间有着紧密而又重要的联系。

首先,植物和微生物之间的关系代表着一个营养循环的过程。

微生物如细菌、真菌和放线菌等可以在大气中生存,可以在陆地上进行分解和形成营养,而植物可以利用这些营养源来进行生长和发育。

此外,微生物和植物之间还存在着竞相生存的关系。

微生物可以为植物提供养分,而植物也可以为微生物提供生存和繁衍的场所。

其次,植物和微生物之间还存在着相互促进的关系。

植物可以对微生物产生影响,通过分泌特殊的化学物质,植物可以促进周围的微生物的繁衍、发育之类。

微生物也可以促进植物的生长发育。

比如有些微生物可以分泌促进植物生长的化学物质,有些微生物还可以为植物招募养分。

最后,植物和微生物之间还存在着层出不穷的相互作用。

植物可以促进微生物以及其他植物的小体自发的群落形成,微生物可以影响植物的叶绿体的复杂生物环境形成,最终有利于植物的营养吸收。

从以上可以看出,植物和微生物之间存在着复杂的联系,这种关系不仅可以促进植物和微生物的发展及其彼此间的合作和共进,而且也可以有效地保护地球环境。

微生物动物植物的区别

微生物、动物和植物是自然界中最基本的生物类别,是生物学领域讨论的重要话题。

他们之间有明显的差异,这也是人们需要经常讨论的话题。

本文重点介绍了三种主要生物之间的区别。

首先,关于细胞结构,微生物是最简单的单细胞生物,动物和植物的细胞多种多样,它们的细胞结构比微生物要复杂得多。

微生物没有核,而动物和植物的细胞都具有核,动物细胞中的核包含了组成基因的DNA。

其次,关于生长环境,微生物可以在人工环境中或自然环境中生长,因为它们可以适应多种环境,可以在不同的温度和湿度环境中生存。

对于动物和植物来说,他们依赖外部环境提供他们所需要的营养和水分。

动物必须适应一个特定的环境,植物也一样。

第三,关于生活方式,微生物一般通过细胞分裂的过程进行繁殖,繁殖速度较快。

动物和植物的繁殖方式也不尽相同,植物主要通过生殖细胞繁殖,而动物则是通过性繁殖。

此外,动物和植物还有明显的行为差异,前者通常有一些行为反应,而后者则没有。

最后,关于维持生命活动的物质,微生物没有固定的器官和器官系统,它们只需从外部获取营养,比如水和有机物。

动物和植物则需要建立器官系统来维持反应和生命活动,它们需要维持营养,水分和氧气的稳定状态,才能够维持健康的生命活动。

从以上内容来看,微生物、动物和植物之间有着明显的区别,这是由于它们的细胞结构和功能不同所致,从而产生了不同的生活方式

和反应。

此外,它们之间还有种类间的差异,例如,植物中有植物因子而动物没有,动物以性繁殖为主而植物则主要以生殖细胞方式繁殖。

这些差异给生物学研究带来了极大的帮助,让人们更好地理解生物之间的关系。